膈下逐瘀汤治疗乙型肝炎肝硬化临床疗效Meta分析

何湘琴,胡国信

(1.广州医科大学,广东 广州 511436;2.北京大学深圳医院,广东 深圳 518036)

肝硬化是一类多因素的终末期肝病,病因有病毒感染、药物、饮酒及自身免疫等,乙肝病毒感染是最常见的病因,导致肝细胞大量坏死、凋亡,纤维组织异常增生,最终肝功能衰竭,危及生命[1]。近年来乙肝肝硬化的发病率不断上升,需要在抗病毒、抗纤维化基础上,来改善肝的病理状态。由于肝移植的供体受到一定限制,不能普及,临床仍以内科保守治疗为主,核苷类似物、干扰素及保肝降酶、抗纤维化治疗可有效延缓肝硬化的发展,降低并发症[2]。中医是治疗肝类疾病的有效方式,肝硬化常因外感毒疫邪气,肝脾失调,气滞、血瘀,多种病理因素相互作用,结聚肝络,日久积结为有形之块[3]。中医治疗肝硬化,根据“积聚”病机特点辨证论治,选择经典方剂膈下逐瘀汤加减治疗,对患者预后有重要意义[4]。临床相关文献报道较多,疗效判定不一,难以形成统一的结论,故进行Meta分析,为本方疗效进行评价。

1 资料与方法

1.1 检索策略 采用计算机检索的方式,以“膈下逐瘀汤”“乙型肝炎肝硬化”为关键词或主题词在CNKI、万方、重庆维普等中文数据库检索;以“infradiaphragmatic stasis-expelling decoction”“Hepatitis B cirrhosis”为关键词或主题词在Pubmed外文数据库检索,将所有的相关文献下载,避免遗漏,不能下载的在图书馆检索或联系作者本人,设定检索期限为2000年1月至2019年12月。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:参照症状及体征、影像学及组织病理学检查,所有文献均符合乙型肝炎肝硬化的诊断规范,样本量≥10例,语种为中英文;文献为随机对照研究文献(Randomized controlled study,RCT),基本信息、治疗及评价指标完备;文献中患者或家属签署同意书;对照组采用西医常规治疗,观察组采用膈下逐瘀汤,具体疗法及疗程明确。排除标准:因其他类型病毒感染或饮酒、药物、自身免疫导致肝硬化者;有严重的食管胃底静脉曲张破裂出血、肝性脑病等并发症;恶性肿瘤患者;妊娠或哺乳期女性;重复性、综述性、实验性、个人经验性文献;仅有摘要无全文,或无对照组的文献;入组患者的基本信息和治疗方案及疗程不明确的文献。

1.3 文章筛选 文章检索策略由两位研究者独立完成,首先根据关键词或主题词检索到相关文献,将全部文献下载,逐一阅读题目、摘要、关键词、正文,提取所需信息,排除不符合标准的文献,采用Excel表格记录,若两位研究者出现意见不一致时,由上一级决策者最初最后决定。结局指标:有效率、HBV-DNA转阴率、Child-Pugh评分、血谷丙转氨酶(Alanine aminotransferase,ALT)、血透明质酸酶(Hyaluronidase,HA)。文献质量采用Jaded评分,包括随机、分配隐藏、盲法、退出和随访等,4分以上为高质量。

1.4 统计学方法 应用RevMan5.1统计,确定是否同质性,若P>0.1、I2<50%,说明同质性,采用固定效应模型;若P<0.1、I2>50%,说明异质性,采用随机效应模型;二分类分析效应量采用OR及95%CI表示,连续性变量采用WMD表示。

2 结 果

2.1 文献检索结果 采用计算机检索的方式,以“膈下逐瘀汤”“乙型肝炎肝硬化”为关键词或主题词进行中文检索,CNKI中134篇,万方110篇,重庆维普85篇;以“infradiaphragmatic stasis-expelling decoction”“Hepatitis B cirrhosis”为关键词或主题词进行外文检索,Pubmed中0篇,排除不符合标准的文献、重复性、综述性、实验性、个人经验性文献,最终获得12篇RCT文献。对照组537例,采用西医常规治疗;观察组548例,采用西医常规+膈下逐瘀汤治疗,两组患者基本资料比较,具有可比性。共计纳入12篇RCT文献,均未提及盲法,2篇文献未提及分组方法,文献质量普遍偏低(2篇3分、3篇2分、7篇1分)。见表1。

表1 纳入文献的基本信息

2.2 两组患者有效率比较 纳入5篇RCT文献,检测同质性:Chi2=0.53,P=0.97;I2=0%,说明有同质性,采用固定效应模型。Meta分析:Z=4.95,P<0.01,OR=3.25,95%CI(2.08,5.42),说明膈下逐瘀汤治疗乙型肝炎肝硬化的有效率较高(图1)。

图1 两组患者有效率比较森林图

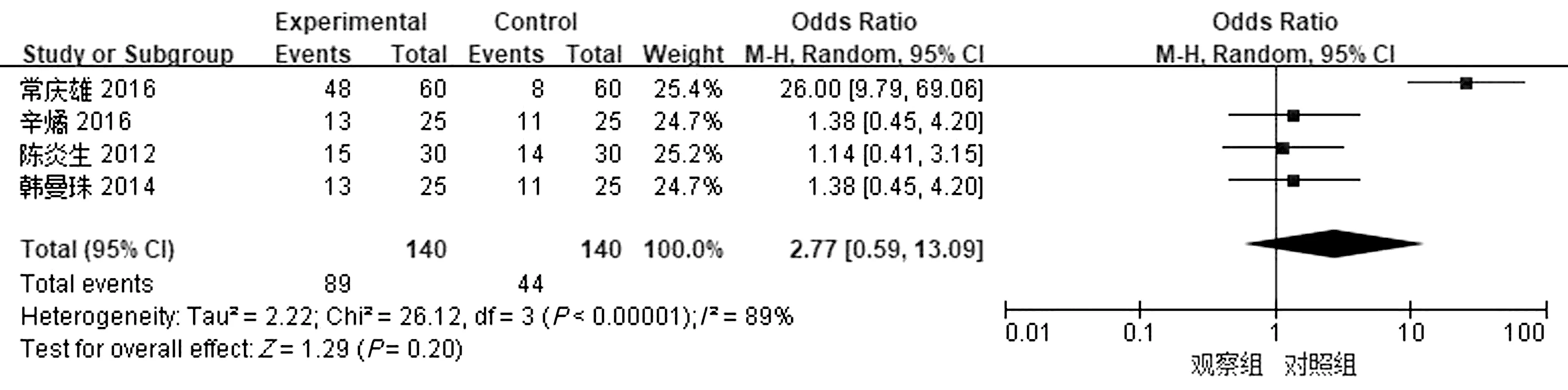

2.3 两组患者HBV-DNA转阴率比较 共纳入4篇RCT文献,检测同质性:Chi2=26.12,P<0.01,I2=89%,有异质性,采用随机效应模型。Meta分析:Z=1.29,P>0.1,OR=2.77,95%CI(0.59,13.09),说明两组在乙型肝炎肝硬化HBV-DNA转阴率上,无统计学差异(图2)。

图2 两组患者HBV-DNA转阴率比较森林图

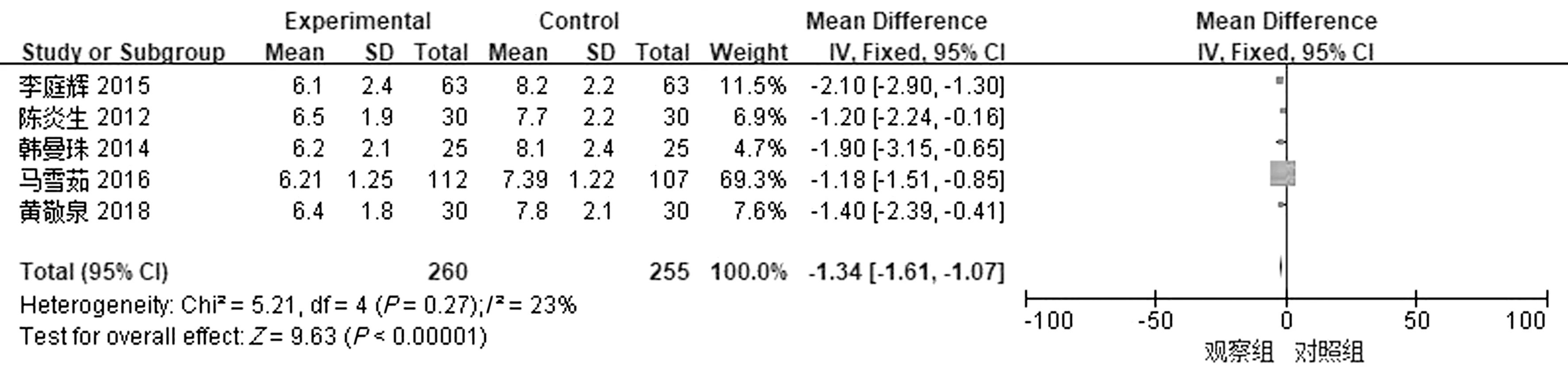

2.4 两组患者Child-Pugh评分比较 共纳入5篇RCT文献,Chi2=5.21,P>0.10,I2=23%,有同质性,采用固定效应模型。Meta分析:Z=9.63,P<0.01,OR=-1.34,95%CI(-1.61,-18.52),说明膈下逐瘀汤治疗乙型肝炎肝硬化后Child-Pugh评分较低(图3)。

图3 两组患者治疗后Child-Pugh评分比较森林图

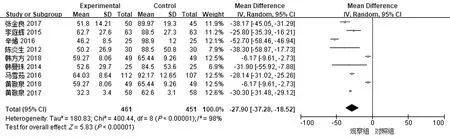

2.5 两组患者治疗后血ALT水平比较 共纳入9篇RCT文献,检测同质性:Chi2=400.44,P<0.01,I2=98%,有异质性,采用随机效应模型。Meta分析:Z=5.83,P<0.01,OR=-27.90,95%CI(-37.28,-18.52),说明膈下逐瘀汤治疗乙型肝炎肝硬化后血ALT水平较低(图4)。

图4 两组患者治疗后血ALT水平比较森林图

2.6 两组患者治疗后血HA水平比较 共纳入10篇RCT文献,检测同质性:Chi2=72.90,P<0.01,I2=88%,有异质性,采用随机效应模型。Meta分析:Z=5.66,P<0.01,OR=-46.72,95%CI(-62.89,-30.55),说明膈下逐瘀汤治疗乙型肝炎肝硬化后血HA水平较低(图5)。

3 讨 论

目前病毒性肝炎的发病得到有效控制,但总患病数居高不下。90%以上肝硬化与乙肝病毒感染有关,一旦患者的病情发展至失代偿,迅速恶化死亡。大部分失代偿期患者要遭受腹水、出血、肝性脑病等严重并发症,生活质量降低[17]。临床治疗本病尚无特异性方案,以对症治疗为主。抗病毒治疗时间较长,耐药率高,难以完全阻断肝硬化过程。中医精髓在于辨证施治,在本病治疗中有针对性强、毒副作用小、安全性高等特点。根据两胁疼痛、胁腹部触及包块、腹水的特点,命名“肝积”“积聚”“臌胀”。《难经·五十六难》中载:“五脏之积,各有名乎……肝之积,名曰气,在左胁下,如覆杯……”表明了“肝积”的发病。传统医学认为“肝性主疏泄、主藏血”,《内经》中指出“人卧则血归于肝,人动则血行于诸经”,肝与诸身气血调节密切相关,为一身气血运行之关键[18]。肝乃一身气血汇聚之处,足厥阴肝经循行贯膈布胸胁,运行周身上下,通行气血。若患者体虚日久,在饮食不节、情志郁怒、房劳体倦等诱因下,外感毒疫邪气,肝失条达,气机不畅,“气行则血行,气滞则血瘀”,气血运行无力,瘀血结聚于肝络,日久不散而成有形之结块[19]。 “凝血蕴里而不散,……著而不去而积结成矣”。综合以上病机特点,治以活血通络、消积止痛,选用膈下逐瘀汤加减治疗[20],方出《医林改错》,五灵脂散瘀止血,祛瘀不伤正,为君;桃仁、红花、赤芍、丹皮活血化瘀、止痛,为臣;香附、枳壳、乌药、延胡索理气止痛,为佐;甘草和中,调和诸药,为使,诸药合用共奏活血化瘀之功。

采用现代医学理论来发展中医药是当前主流方法,Meta分析是一种系统评价方法,通过提高检验效应量,使结论可信度升高,广泛应用于中医领域。本次研究采用Meta分析方法,说明了膈下逐瘀汤治疗乙型肝炎肝硬化的有效率较高,但抗病毒效果与拉米夫定、恩替卡韦无异。Child-Pugh评分、ALT和HA为评定治疗及预后的常用指标,Child-Pugh评分越低表明恢复越佳,预后好。当肝细胞大量破坏时,ALT释放入血,呈高表达。另外HA与乙肝肝硬化患者肝纤维化相关,当乙肝患者发展为肝硬化时,肝内细胞高度纤维化,HA的含量升高。本次Meta分析说明膈下逐瘀汤可以改善乙型肝炎肝硬化患者的肝功能及纤维化程度,提高预后。受到临床文献研究的限制,本次纳入文献的文献质量普遍偏低(2篇3分、3篇2分、7篇1分),有2篇文献尚未提及分组方法,部分文献对基本信息描述不清,容易导致结果假阳性率较高;另外,本次研究中尚未纳入不良反应指标,或描述较少,或未提及,难以对膈下逐瘀汤治疗乙肝肝硬化患者的安全性作出评价,仍需要更高质量的文献来证实。