土地细碎化的治理机制及其融合

孙新华 宋梦霜

摘 要:日益凸显的土地细碎化问题对我国农业现代化和乡村振兴提出了严峻挑战。按照“市场-行政-自组织”三元分析框架对土地细碎化治理机制进行了深入分析并提出可能出路。研究发现:市场机制由于无法有效解决交易成本过高问题,在实践中治理土地细碎化的效果并不明显;行政机制在土地细碎化治理中的效果也不尽理想,虽然弥补了市场机制中的一些缺陷,但是同时也带来了不少新的问题;自组织机制既能降低交易成本又能整合细碎产权,治理土地细碎化的效果较好,但在实践中的实施空间却受到限制。鉴于此,我国土地细碎化治理的可行出路是将三种机制充分融合的“三位一体”机制。

关键词:土地细碎化;治理机制;市场机制;行政机制;自组织机制

一、问题提出与分析进路

土地集中和高效利用构成了农业现代化的基本内容。只有推动土地进行适度集中,才能更好地扩大经营规模,发展适度规模经营;只有保障小农户和新型农业经营主体的土地集中连片,才能提高土地利用效率,提升农业现代化水平。因此,土地的集中和高效利用构成了小农户和新型农业经营主体的共同诉求,也构成了推进我国农业现代化的重要抓手。

然而,土地细碎化无疑构成了我国土地集中和高效利用的主要障碍。土地细碎化问题是我国历史上一直存在的问题,只是在农业集体化时期得到短暂地解决。分田到户时,为了保障公平,各地农村基本都是按照土地的肥瘦、远近、交通和水利条件的差异将土地搭配分配,因此每户的承包地均是插花分布,土地细碎化问题又重新出现。随着二轮延包和土地承包关系三十年不变,既有的土地细碎化格局被进一步固化下来。原农业部农村固定观察点数据显示,2013年末户均仅经营9.8亩耕地,此面积又被分为5.1块,其中面积不足1亩的2.9块,面积1~3亩的1.4块,面积3亩以上的仅有0.8块,相对于2004年末户均经营面积仅增加了1亩,地块数仅减少了1块[1]。从变化趋势来看,尽管我国土地细碎化程度有所下降,但是土地细碎化问题仍然非常严重。

尽管有些研究注意到土地细碎化具有一定的正面影响,如促进多元化种植、降低生产风险和缩小农民收入差距等[2-4],但是越来越多的研究认为在农业现代化进程中土地细碎化的负面影响更加凸显,如增加生产成本、降低生产效率和资源利用效率、制约技术采用和机械化水平提高等[5-7]。正因如此,土地细碎化的治理模式日益成为土地细碎化问题研究的核心议题。

目前,国内外围绕我国土地细碎化治理已经积累了大量理论和实证研究。总体来看,既有研究具有以下两方面的特点和不足:第一,模式众多,但缺乏整合。从现有文献来看,多数学者集中研究的治理模式主要有基于市场路径的土地流转、基于技术路径的土地整治和基于社会路径的土地调整三种类型[8-9]。在此之外,不少学者也基于各地的具体实践探讨了其他治理模式,如“反租倒包”“按户连片”“互换并地”“虚拟确权”[10-12]等。尽管既有研究对各种模式进行了细致而又深入的分析,但是却没有从宏观层次对各种模式进行整合并纳入統一的分析框架展开论述。因为不同的模式之间可能有所差异,但在治理机制层面却是一致的。因此,对土地细碎化治理的研究需要从治理机制层面按照互斥性和穷尽性原则进行重新整合和划分。第二,分头推进,但缺乏融合。既有研究对土地治理模式和机制的研究往往都是将其单独进行研究,集中探讨某种或若干种治理模式的运行机制和治理效果,缺乏比较分析,更缺乏在对各种治理机制的优势和弊端进行深入剖析基础上的有机融合。毫无疑问,任何一种治理机制都有其独特的优势又有需要克服的弊端,同时,我国土地细碎化问题的破解也难以单独凭借单一治理模式来实现,需要吸取各种治理模式优势并克服其弊端进而进行综合治理。

鉴于以上两方面的不足,本文试图在对各种治理机制进行整合的基础上探讨融合机制。具体而言,首先将既有治理模式整合到“市场-行政-自组织”三元分析框架;然后重点分析市场机制、行政机制和自组织机制的内在逻辑、优势和弊端以及实际治理效果;最后在对三种治理机制进行对比分析的基础上提出三位一体的融合治理机制。

本文提出的三元分析框架受到奥斯特罗姆研究的启发。诺贝尔经济学奖得主奥斯特罗姆在公共池塘资源治理研究中提出了三元分析框架,她首先批判了以国家干预为核心的“利维坦方案”和以自由市场为核心的“私有化方案”,接着她在梳理和总结大量经验案例的基础上提出了“自组织方案”,即相互依赖的当事人借助一定手段自发组织起来,自主制定和执行公共规则,以实现公共池塘资源的有效利用[13]。借鉴奥斯特罗姆对公共池塘资源治理方案的划分标准,本文将我国土地细碎化的治理机制纳入到“市场-行政-自组织”三元分析框架,并将具体机制划分为市场机制、行政机制和自组织机制三种。三大机制的实施主体分别对应于威廉姆森提出的市场组织、等级制组织和中间组织[14]。因此,三元分析框架做到了互斥性和穷尽性,有利于对土地细碎化治理机制进行整合和融合。

二、市场机制

所谓市场机制,是指由市场这只“看不见的手”来调整细碎土地以实现集中利用的土地细碎化治理机制。此研究主要集中在经济学界。经济学家普遍认为土地市场的形成以及土地的自由流转, 能有效实现土地资源的有效配置,而清晰的产权是市场发挥作用的前提。因此,他们主要从产权的清晰界定和土地市场的完善两个方面展开研究。

经济学者主要沿袭科斯以来的新制度经济学的框架展开分析。科斯指出,权利的清晰界定是市场交易的先决条件。德姆塞茨进一步指出,私有制较之于共有制和国有制在土地资源的配置中更加具有效率,而私有产权的残缺也会直接影响资源的配置效率[15]。国内学者也基本沿袭这一研究思路,认为我国土地集体所有下的土地承包经营权是残缺产权或不具有完全性,经常受到外部力量的制约,从而提升了细碎土地的交易成本,不利于土地资源的有效配置[16]。只有赋予农户更加清晰而有保障的土地产权,才能从根本上破解土地细碎化[17]。除了从土地产权角度分析外,还有不少学者从土地市场角度进行探讨,认为只要土地细碎化的成本大于收益,在农村市场上细碎土地必然走向合并或整合[18]。而现实运行中,中国的土地流转市场仍处于初级阶段,发展还不够完善,从而制约了土地细碎化问题的解决[19]。因此,以上学者将我国土地细碎化问题未能有效解决主要归咎于我国土地产权的不清晰以及土地市场的不完善。换言之,他们认定只要不断强化农户的土地承包经营权并不断完善土地流转市场,土地细碎化问题会自然得以解决。

然而,从目前学术界的现有研究来看,以上研究结论还主要停留在逻辑推演上,并没有得到有力的经验支持。一些研究虽然指出市场机制在治理土地细碎化上具有一定作用,但是还缺乏足够的说服力。如农业部农研中心利用农村固定观察点的资料显示,农村土地使用权市场发育对土地细碎化有所遏制[20],但并没有具体说明土地市场在多大程度上降低了土地细碎化程度。何欣等人的研究虽然发现土地市场的发展使土地细碎化的现象有所减轻,但仅指出农户户均土地经营面积有所扩大,即从8.3亩上升至12.9亩[21],并没有指出地块数量的减少。因此,也难以说明土地市场的发展能够减轻土地细碎化程度。

更多的研究对市场机制在解决土地细碎化的作用提出了非常尖锐的质疑。田传浩等通过对大量调查数据分析后发现,由于农户之间自发交易土地具有交易费用高、期限短、缺乏正式契约等特点,很难促进土地集中和规模经营,对耕地零碎化降低没有统计意义上的显著影响[22]。钟甫宁等基于调查数据发现,由于地块不匹配、交换链条过长等原因,农民间土地交换很难成功,因此土地流转市场难以减轻土地细碎化程度[23]。而在产权性质的影响上,叶春辉等人研究發现土地细碎化与土地的私有或公有性质并没有必然联系[24]。近年来不少研究发现,旨在增强农户土地权能的土地确权不仅没有降低土地细碎化程度,反而固化了既有土地细碎化格局[25],因此对土地流转具有正向显著影响,但对土地规模集中具有负向显著影响[26]。

通过以上梳理,我们发现土地细碎化治理的市场机制可以概括为 “产权界定+市场交易”,即在土地产权得到清晰界定的前提下通过市场交易土地细碎化会迎刃而解。应该说,这一经济学界普遍公认的资源配置法则在当今世界影响深远,其在一般商品交易中发挥了决定性的作用。这也是为什么十八届三中全会把市场在资源配置中的“基础性作用”修改为“决定性作用”的主要原因。以上大量的经验研究却发现市场机制在细碎土地的有效配置中出现了明显的“失灵”问题。这主要是因为市场机制在解释中将细碎土地等同于了一般商品,将细碎土地的产权抽象为了一般产权,忽视了细碎土地的特殊性,从而使市场机制陷入失灵困境。根据威廉姆斯的交易成本经济学,资产专用性、不确定性、交易频率都较低的标准商品,由于交易双方的交易成本较低,因此市场机制能够有效发挥作用;而资产专用性、不确定性、交易频率都较高的非标准商品,则会因为过高的交易成本存在而使市场机制无法发挥作用。显然,在土地集中利用背景下,细碎土地则属于资产专用性、不确定性、交易频率都非常高的非标准商品。因此,细碎土地交易双方在土地流转市场中的交易成本过高。按照市场机制仅仅通过产权界定和市场交易无法有效实现细碎土地的有效配置。威廉姆森同时指出,交易成本过高的商品交易无法单独依赖市场完成,而需要等级制组织和介于市场组织和等级制组织之间的中间组织的介入[14]。

三、行政机制

所谓行政机制,是指由政府通过行政手段实现细碎土地集中利用的土地细碎化治理机制。从实践来看,我国各级政府在土地细碎化治理中发挥了重要作用,具体做法主要包括政府推动的土地整治和行政主导型土地流转。在土地细碎化治理中,各级政府正是威廉姆森所说的等级制组织,在一定程度上降低了细碎土地的交易成本。

(一)土地整治

土地整治,是指采用工程、生物等措施和产权调整手段,对田、水、路、林、村进行综合整治,对整治后的耕地承包经营权进行调整,增加有效耕地面积,提高耕地质量,调整耕地产权关系,改善生产生活条件和生态环境的活动[27]。土地整治一直被各界认为是治理土地细碎化的一种有效手段[28]。现代意义上的土地整治发源于欧洲,并在欧洲农业现代化过程中有效推动了土地细碎化问题的解决。我国的土地整治项目开始于20世纪90年代后期,而且至今主要由政府主导,项目所需资金由政府提供国土资源部制定的《全国土地整治规划(2016-2020年)》显示,“十三五”期间我国将投资需7 200~10 800亿元用于完成4~6亿亩高标准基本农田建设任务《全国土地整治规划(2016-2020年)》(国土资发〔2017〕2号),国家发改委网站:http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/201705/t20170517_847668.html. ,项目立项、规划设计、施工建设、竣工验收及土地权属调整主要由地方政府相关部门负责组织。

土地整治治理土地细碎化的关键机制在于土地平整和土地权属调整。其中,土地平整可以有效解决耕地自然细碎化问题,土地权属调整可以有效解决耕地产权细碎化问题[29]。但是从我国土地整治的实践来看,土地整治治理土地细碎化的成效并不显著。WU等人基于1996年河北昌黎县和湖北钟祥市土地整治项目区农户调查数据的计量分析发现,尽管土地整理对提高土地质量和农业生产率起到了积极作用,但是对土地细碎化的减轻没有任何影响[30]。文高辉等2016年通过大量调查问卷的分析发现,土地整治项目区在土地整治后,农户承包地地块平均面积只增加了1.75%,地块数量只减少了0.85%,地块间的平均距离只减少了0.43%,因此认为目前土地整治项目对减轻耕地细碎化几乎不起作用[29]。

土地整治之所以在治理土地细碎化方面效果有限,主要是因为土地平整和土地权属调整牵涉到广大农户的切身利益,需要耗费较长的时间与诸多农民及其所在村组集体进行沟通协调,因此地方政府及其有关部门一般偏重采用工程技术手段改变土地物理形态和土壤结构,忽视了农民地权的整合和地块的调整或置换[31]。

(二)行政主导型土地流转

近十年来,我国规模经营主体迅速崛起,第三次全国农业普查数据显示,全国现有规模农业经营户398万个。既然市场机制和土地整治对于克服土地细碎化不明显,那么这些新型农业经营主体是如何获得集中连片土地的?对此,学术界主要从政府主导的土地流转给予了解释。如中央农村工作领导小组办公室赵阳指出,近两三年土地流转加速的主要原因之一便是地方政府的行政推动[32];湖北省社科院院长宋亚平通过对湖北省土地流转的调查发现,当前农村土地流转和规模经营之所以能够形成一种“气壮山河的热闹局面”,背后的真正“推手”是各级政府的推动[33]。这显然不是自由市场下的土地流转,而是行政主导型土地流转[34]。

由于新型农业经营主体对集体连片土地的需求与分散农户的细碎土地供给存在天然矛盾,而正如前文分析所述,市场机制在細碎土地的集中利用中难以有效发挥作用。此时,地方政府的干预大大降低了双方的交易成本。很多研究发现,地方政府之所以能推动新型农业经营主体流转到集中连片的土地,主要是通过各种正式或非正式的行政资源向基层组织施压,乡村两级组织不得不通过强制手段流转土地[35]。因为农民的种田意愿已经发生分化,在集中连片的土地内部既有愿意流转土地的农户又有愿意自己耕种的农户。从各地的实践来看,要将大面积集中连片的土地流转给新型农业经营主体,往往是强迫后者流转土地才能实现。

这种通过行政手段将细碎化土地集中连片流转给新型农业经营主体的方式,确实有效解决了新型农业经营主体土地的集中利用问题,极大降低了新型农业经营主体与分散小农户之间的交易成本,但这是在将交易成本转接给地方政府以及基层组织的前提下完成的。而且不少研究已经指出,行政主导型土地流转不仅侵害了广大农户的切身利益,而且严重损害了地方政府的合法性[36]。有鉴于此,近年来国家对于地方政府出于政绩逻辑通过定任务、下指标等方式的行政主导型土地流转不断进行规范。

综上,行政机制在土地细碎化治理中的效果并不理想,虽然弥补了市场机制中的一些缺陷,但同时也带来了不少新的问题。首先,由国家投入大量资金推进的土地整治在土地细碎化治理中的作用并没有预想的那么理想。这主要是因为土地平整虽然为土地细碎化治理提供了物质基础,但是由于没有随之跟进进行土地权属调整,从而使之难以有效治理土地细碎化问题。其次,行政主导型土地流转确实很大程度上克服了土地细碎化问题,但是由于主要借助行政手段强迫农户流转土地,也带来了严重的社会政治问题。

四、自组织机制

实际上,随着土地细碎化问题的不断凸显,在市场机制和行政机制之外,各地农民也在积极探索土地细碎化的自主治理路径,其核心机制可概括为自组织机制。所谓自组织机制,是指主要由农户自发组织通过内部合作实现细碎土地集中利用的土地细碎化治理机制。从土地细碎化的治理机制上,自组织机制可以将很多学者研究的“按户连片”“互换并地”“反租倒包”“虚拟确权”“土地调整”等各种治理模式都囊括进来。因为本质上这些治理模式都是按照自组织机制治理土地细碎化问题。

“按户连片”,顾名思义是指通过治理细碎土地使每个农户经营的土地集中在一片。只是在实践中,各地的称呼有所不同,比如湖北沙洋县称之为“按户连片”[11]、河南民权县和新疆玛纳斯县称之为“互换并地”[12]、安徽蚌埠称之为“一户一块田”[37]、广西称之为“小块并大块”[38]。尽管各地的称呼有所差异,但是具体做法却高度一致,基本都是在不改变二轮延包承包关系的基础上,在村民小组范围内通过农户之间互换土地经营权的方式实现农户经营土地集中连片的目标。

“反租倒包”,对于学界而言并不陌生。概言之,即村委会将承包到户的土地通过租赁的形式集中到村集体进行统一规划和布局,然后再将土地的使用权通过市场的方式承包给规模经营主体[39],因而较好地克服了土地细碎化问题。目前学术界对于“反租倒包”已经积累了大量研究,并分化为反对和支持两种声音。尽管2001年和2008年中央分别出台文件制止“反租倒包”模式,但是研究发现很多地方仍将其作为治理土地细碎化的主要方式[40]。显然,这种模式也是按照自组织机制运作的,其中起到关键作用的是作为农户代言人的村委会在土地集中和流转中发挥关键的中介作用。

“虚拟确权”又称为“确权不确地”或“确权确利不确地”,是指在不改变既有承包关系的基础上,农户的土地承包权只核定具体面积作为流转收益的标准,而不分配具体地块,农户将土地经营权流转给集体,然后再由集体统一集中流转给本村农户和其他经营主体,所有经营主体都能获得连片的土地[41]。这种模式与“反租倒包”在很多方面比较相似,主要的差别在于对农户土地承包权的处理上。“反租倒包”中农户的土地承包权对应着具体地块,因此在土地的集中利用中农户拥有绝对的权利,而在“虚拟确权”中农户的土地承包权与具体地块实现了脱钩,集体在土地流转中的调配权有所增强,从而能够较好地规避个别农户的制约。

“土地调整”是指在村民小组范围内按照人口增减将现有承包地进行重新分配的做法。在既有研究中大都是被看作加剧土地细碎化的首要原因,其主要逻辑是在土地调整中新增人口要从既有田块中切割一部分,从而导致土地更加细碎化[42]。但是已有研究指出既有研究并没有区分“小调整”与“大调整”,前者会加剧土地细碎化,而后者却有利于克服细碎化,因为其能够更好地发挥村集体调控土地的功能[43]。基于湖北等地最新的经验研究发现,“大调整”能够有效的治理土地细碎化问题[44]。

尽管四种模式的具体实践机制有所差异,但是它们的共同特点都是村民小组或村委会等农民自组织在其中发挥了关键的交易中介或产权整合作用。具体而言,在“按户连片”中村委会或村民小组在农户互换土地经营权过程中起到了组织协调作用,在“反租倒包”和“虚拟确权”的土地流转中村集体发挥了整合细碎土地和双方流转中介的关键作用,在“虚拟确权”和土地调整模式中村集体为了实现土地集中利用都对土地产权进行了一定程度的整合。农民自组织以上所发挥的各种协调和整合作用将细碎土地交易中的交易成本内部化,从而促进了细碎土地的集中高效利用。

自组织机制的核心在于农民按照村民自治原则对土地资源进行有效配置。在我国绝大部分农村地区,土地的所有者为村民小组,即土地由村民小组内的所有承包农户所有。当大部分承包户希望改变现有细碎土地格局的情况下,村民小组内部即可采取集体行动重新调整地块,以实现土地的集中利用。而具体的实施原则便是村民自治原则中的多数原则。《中华人民共和国村民委员会组织法》明确规定,土地承包经营权的分配方案需有三分之二以上的承包户表决通过方才有效,最近出台的《中共中央 国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》也指出:“各地可在农民自愿前提下结合农田基本建设,组织开展互换并地,发展连片种植”“允许农民集体在法律政策范围内通过民主协商自主调节利益关系。”

从各地的实践来看,自组织机制既弥补了市场机制的失灵问题又克服了行政机制中的政府越位问题,在各地土地细碎化治理中發挥了关键作用。主要原因是,农民通过自发组织形成的各种组织(包括村民小组和村委会等)构成了威廉姆森所讲的“中间组织”,并在细碎土地交易中降低了交易双方的交易成本,这就有效解决了市场机制无法克服的交易成本过高问题。与此同时,农民自发组织的中间组织发挥作用主要依赖于相互之间的协商,即使采取多数原则也是按照村民自治进行民主决策,从而保障了农民的充分参与和切身利益,这就有效克服了作为等级制组织的地方政府在推动土地流转中忽视农民意愿的问题,同时也解决了土地整治中无法进行土地权属调整的问题。

但是自组织机制也面临着巨大挑战:一方面,尽管农村土地由农民集体共同所有,但是也受到国家政策的制约,特别是分田到户后农民的土地承包经营权权能得到不断加强,但是农民集体的土地所有权却相对弱化[45],这使农民集体内部即使就土地细碎化治理能够形成多数承包户支持的方案,也难以约束少数反对者,从而使自组织机制陷入困境;另一方面,农民自组织的力量也比较有限,合并地块需要借助于国家的土地整治项目,土地流转也需要更加完善的市场制度建设等,这是为什么自组织模式只是在部分农村地区零星地出现而没有在全国范围内普遍推开。正因如此,自组织机制的有效发挥需要进一步与行政机制和市场机制进行有效融合。

五、“三位一体”机制:可能的出路

通过以上系统梳理,我们发现目前土地细碎化治理的三种机制各有优劣。经济学界所推崇的市场机制强调通过“产权界定+市场交易”机制来配置细碎土地,认为在市场规律下土地细碎化会自然得以解决。但是实践中市场机制并没有达到理想的治理效果,反而因为交易双方存在过高的交易成本而出现了市场失灵。市场机制强调市场交易,这恰恰是其固有的优势所在,问题在于市场机制过度强调排他性的个体产权,而忽视了细碎土地并非标准商品,这一特性使之天然地需要其他组织介入并整合细碎土地才能使市场规律有效发挥作用。

政府作为等级制组织进行干预在一定程度上弥补了市场失灵的缺陷,但是在土地细碎化治理中的效果也非常有限。各级政府投入大量资金进行土地整治,为破解土地细碎化提供了扎实的物质基础,但是因为其无法进一步对细碎的土地产权进行适当调整,从而使土地整治治理土地细碎化的效果大打折扣。而行政主导型土地流转虽然借助政府的行政资源推动了新型农业经营主体流转土地的细碎化问题,但是由于政府的越位行为,既侵害了农户的权益又削弱了自身的合法性。实际上,政府的优势在于政策支持和公共服务,而非过度地干预市场。

与以上两种机制形成鲜明对比的是,由各地农民集体自发探索的自组织机制却在土地细碎化治理中取得了较好的效果。其效果的取得主要取决于农民集体通过村民自治激活土地所有权对分散占有的细碎土地进行整合,极大降低了细碎土地交易中的交易成本。这既有效解决了市场机制无法克服的交易成本过高问题,又有效克服了地方政府在推动土地流转中对农民意愿的忽视和土地整治中无法进行土地权属调整的问题。本质上,自组织机制发挥作用主要借助于我国农村集体土地所有制和村民自治制度两大制度优势,当前其存在的问题是受某些土地政策影响和自身力量有限而使之难以在更大范围展开。

基于以上分析,我们可以对土地细碎化治理的三种机制进行对比分析(见表1),从中我们会发现三种机制既有各自的优势又存在一定弊端。因此,单纯借助其中任何一种机制来治理土地细碎化问题难以达到理想效果。而无论是既有研究还是地方实践,往往都主要强调其中一种机制,没有将三种机制进行有机融合。鉴于此,笔者认为融合三种机制优势的“三位一体”机制应是我国有效治理土地细碎化问题的可能出路。

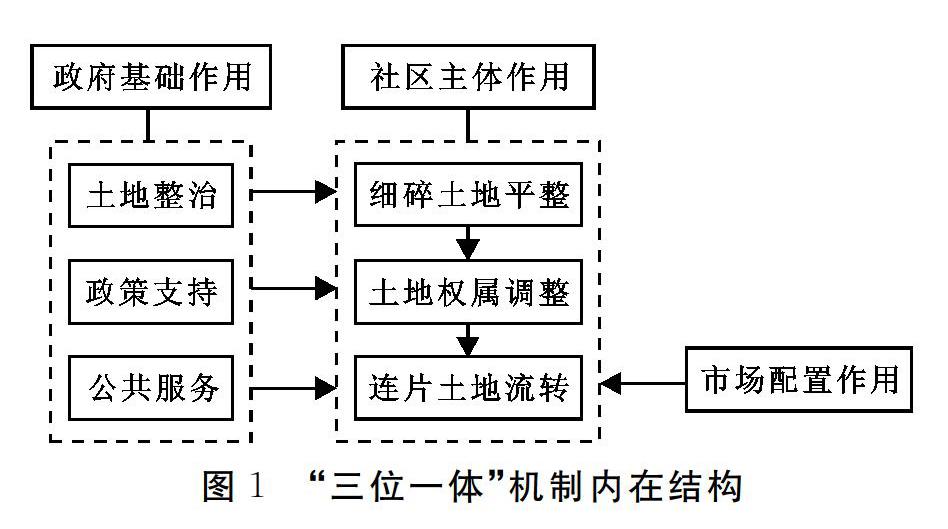

“三位一体”机制是旨在对市场机制、行政机制和自组织机制三种机制进行扬长避短,并将三种机制的优势充分进行融合来治理土地细碎化问题的新机制。具体而言,在这一机制中要充分发挥社区的主体作用、政府的基础作用和市场的配置作用,其内在结构见图1。

社区之所以要发挥主体作用,是因为自组织机制的经验告诉我们,自组织机制发挥作用要在农民集体层次整体推进土地细碎化的治理。从土地细碎化治理的主要流程来看,首先需要通过平整现有细碎的地块来实现地块的合并,然后需要实现土地权属的调整,即改变承包户与细碎地块的对应关系并实现其与合并地块的对应关系,在此基础上才能实现集中连片的土地流转。在以上三个过程中都需要社区来组织分散的承包户并按照村民自治原则来真正践行农村集体土地所有制,并通过社区内部的协商民主来共同推动细碎土地的集中利用。

上述过程离不开政府的基础作用和市场的配置作用。细碎土地的平整依赖于土地整治项目,而这需要政府进行推进。同时,土地权属的调整需要政府给予更加包容的空间。在执行国家提出的“土地承包关系稳定并长久不变”政策时,不应将其理解为承包户与细碎土地的承包关系不能改变,而是在继续实施“增人不增地、减人不减地”的基础上,应该允许农民集体在法律政策范围内通过民主协商自主调节承包户与具体地块的关系。不然,既有的土地细碎化格局必然无法改变。在连片土地流转中,政府不应进行过多的干预,而应主要提供基础性的公共服务,如产业规划、交易平台搭建、政策扶持等,具体的市场交易主要交由市场按照市场规律进行配置资源,即市场的配置作用主要体现在连片土地的流转环节。

市场在资源配置中确实具有决定性作用,只不过要给市场机制发挥作用的前提。在细碎土地的交易中,这个前提便是将细碎土地进行整合并提供土地流入方所需要的集中连片土地,这正是自组织机制和行政机制共同完成的工作。既有对市场机制的研究往往忽视了这一前提及自组织机制和行政机制的作用。

以上只是对“三位一体”机制进行了简单地勾勒,其中很多问题还需要结合实践经验来进一步总结分析。但无疑,我国土地细碎化问题的治理需要摒弃过去单一机制主导的思路,将市场机制、行政机制和自组织机制中的优势进行有机融合来构建“三位一体”机制。唯有如此,才能更好地推进我国土地细碎化治理的实践和研究。

参考文献:

[1] 纪月清,顾天竹,陈奕山,等.从地块层面看农业规模经营[J].管理世界,2017(7):65-73.

[2] 李功奎,钟甫宁.农地细碎化、动力利用与农民收入[J].中国农村经济,2006(4):42-48.

[3] 许庆,田士超,徐志刚.农地制度、土地细碎化与农民收入不平等[J].经济研究,2008(2):83-92.

[4] 陈培勇,陈风波.土地细碎化的起因及其影响的研究综述[J].中国土地科学,2011(9):90-96.

[5] 王秀清,苏旭霞.农地细碎化对农业生产的影响[J].农业技术经济,2002(2):2-7.

[6] 吴明凤,李容,杨宇.土地细碎化背景下地块生产趋同对农户购置农机的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,17(2):113-122.

[7] 魏娟,赵佳佳,刘天军.土地细碎化和劳动力结构对生产技术效率的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,17(5):55-64.

[8] 席莹,吴春梅.“三权分置”下农地细碎化治理的社会路径及其效果、效益分析——基于“沙洋模式”的考察[J].长江流域资源与环境,2018(2):318-327.

[9] 王山,奉公.中国农地细碎化及其整体性治理问题研究[J].云南社会科学,2016(1):17-22.

[10] 孙敏.近郊村的“反租倒包”:三权分置与三重合约[J].农业经济问题,2020(7):69-78.

[11] 王海娟,賀雪峰.农地细碎化的公共治理之道:沙洋县按户连片耕种模式调查[M].武汉:华中科技大学出版社,2017:10.

[12] 张蚌蚌.群众自主式土地整治模式及其效应研究[J].经济地理,2013(5):131-136.

[13] 奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].余逊达,陈旭东,译.上海:上海译文出版社,2012:11-34.

[14] 威廉姆森.资本主义经济制度[M].段毅才,王伟,译.北京:商务印书馆,2014:71-127.

[15] 德姆塞茨.一个研究所有制的框架[M]//罗纳德·H.科斯,阿曼·A.阿尔钦,道格拉斯·C.诺思,等.财产权利与制度变迁[C].上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2014:130-145.

[16] 钱忠好.农村土地承包经营权产权残缺与市场流转困境:理论与政策分析[J].管理世界,2002(6):35-45.

[17] 苏旭霞,王秀清.农用地细碎化与农户粮食生产[J].中国农村经济,2002(4):22-28.

[18] NGUYEN T,CHENG E J, FINDLAY C ,et al.Land Fragmentation and Farm Productivity in China in the 1990s[J].China Economic Review,1996(2):169-180.

[19] 叶剑平,蒋妍,丰雷.中国农村土地流转市场的调查研究[J].中国农村观察,2006(4):48-55.

[20] 农业部研究中心.家庭经营与农户劳动力配置:1986-1996年[J].中国农村观察,1997(6):37-42.

[21] 何欣,蒋涛,郭良燕,等.中国农地流转市场的发展与农户流转农地行为[J].管理世界,2016(6):79-89.

[22] 田传浩,陈宏辉,贾生华.农地市场对耕地零碎化程度的影响[J].经济学(季刊),2005(3):769-783.

[23] 钟甫宁,王兴稳.现阶段农地流转市场能减轻土地细碎化程度吗?[J].农业经济问题2010(1):23-31.

[24] 叶春辉,许庆,徐志刚.农地细碎化的缘由与效应[J].农业经济问题,2008(9):9-15.

[25] 陈江华,罗明忠,洪炜杰.农地确权、细碎化与农村劳动力非农转移[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(2):88-96.

[26] 刘恺,罗明忠.农地确权、集体产权权能弱化及其影响[J].经济经纬,2018(6):44-50.

[27] 吴次芳,费罗成,叶艳妹.土地整治发展的理论视野、理性范式和战略路径[J].经济地理,2011(10):1718-1722.

[28] 国土资源部.土地整治权属管理研究[M].北京:地质出版社,2010.

[29] 文高辉,杨钢桥.农地整治对耕地细碎化的治理效果及其原因分析[J].中国土地科学,2016(9):82-89.

[30] WU Z P,LIU M Q,JOHN D.Land Consolidation and Productivity in Chinese Household Crop Production[J].China Economic Review,2005(1):28-49.

[31] 田孟,贺雪峰.中国的农地细碎化及其治理之道[J].江西财经大学学报,2015(2):88-96.

[32] 赵阳城.镇化背景下的农地产权制度及相关问题[J].经济社会体制比较,2011(2):20-25.

[33] 宋亚平.规模经营是农业现代化的必由之路吗?[J].江汉论坛,2013(4):5-9.

[34] 于传岗.农村集体土地流转演化趋势分析——基于政府主导型流转模式的视角[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,13(5):10-21.

[35] 孙新华,钟涨宝.地方治理便利化:规模农业发展的治理逻辑[J].中国行政管理,2017(3):31-37.

[36] 王德福,桂华.大规模农地流转的经济与社会后果分析[J].华南农业大学学报(社会科学版),2011(2):13-22.

[37] 刘小红,陈兴雷,于冰.基于行为选择视角的农地细碎化治理比较分析[J].农村经济,2017(10):44-50.

[38] 魏程琳.土地细碎化治理与农地制度变革[J].北京社会科学,2015(5):90-97.

[39] 田传浩,邬爱其.农地“反租倒包”的实践与反思[J].调研世界,2003(2):42-46.

[40] 王向阳.反租倒包再认识:内涵、基础与实践机制[J].关东学刊,2017(10):119-128.

[41] 夏柱智.虚拟确权: 农地流转制度创新[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014(4):89-96.

[42] 周其仁.湄潭的贡献(下)[N].经济观察报,2013-04-22(08).

[43] 冯华超,卢扬,钟涨宝.论土地调整的合理性与必要性——兼论土地制度改革的方向[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(1):10-17.

[44] 王海娟.地尽其利:土地细碎化与集体所有制[M].北京:社会科学文献出版社,2018:135-139.

[45] 贺雪峰.农地承包经营权确权的由来、逻辑与出路[J].思想战线,2015(5):75-80.