通识英文阅读的课程思政建设原则与策略研究

李华田

(华中师范大学外国语学院 大学英语教学研究中心,湖北 武汉 430079)

一、背景概述

自从2016年12月7日习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表“各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”及“高等学校各门课程都具有育人功能,所有教师都负有育人职责”的重要论述以来,全国课程思政建设如沐春风、如火如荼。华中师范大学“通过抓住教师队伍‘主力军’、课程建设‘主战场’、课堂教学‘主渠道’,逐步探索形成具有教育元素、师范特点、信息化特色的课程思政建设模式”[1],着力打造以思政必修课为核心、学科专业课为支撑、人文通识课为补充的“桂子山课程思政”同心圆教育体系,实现思政课程与课程思政同向同行,由课程思政向思政校园的发展和学校高等教育的内涵式发展,做到全过程全方位立体化培养“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人。

在此大背景下,作为课程思政示范课,通识教育核心课程“英语创意阅读”立足于“21世纪核心素养5C模型”[文化理解与传承素养(Cultural Understanding and Inheritance Competence,简称Cultural Competence)、审辨思维(Critical Thinking)、创新(Creativity)、沟通(Communication)、合作(Collaboration)][2],通过不断进行教学内容凝练和学习方法提升,逐步形成一种将通识英文阅读实践性学习的资源和策略与学习者综合素养和思政教育相结合的高效学习模式,打破长期以来思想政治教育与专业教育相互隔绝的“孤岛效应”,通过发掘课程资源和教学策略中所蕴含思政元素,实现课程与思政水乳交融,教书和育人相互促进,做到将“知识、技能、思维和修养”统一,增强课程思政实效的三个维度——即深入发掘课程资源和教学策略中的思政元素;精准把握思政教育的规律,找准需求点与坚持理论教育和实践活动有机结合,激励学习者知行合一[3],学思践悟,践行习近平新时代中国特色社会主义教育“立德树人”的理念,承担“课程门门有思政,教师人人讲育人”[4]的教书育人职责,引导学习者构建正确的祖国观、民族观、文化观和历史观,并以客观事实为依据理性地看待不同国家之间政治制度和民族文化的差异,从全球化的宏观视角来培养学习者的国家意识、民族情怀、爱国主义、公民人格和国际视野,增强学习者对中国特色社会主义的“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”,实现教育的“四个回归”和学校高等教育的内涵式发展,培养中国特色社会主义建设事业的创新型人才和提升习近平新时代中国特色社会主义外语教育新价值的高度。

二、课程思政建设的路径原则

自觉践行习近平新时代中国特色社会主义立德树人的教育理念,积极传播中国特色社会主义共同理想和中华民族伟大复兴中国梦,用好课堂讲坛和校园阵地,引领学习者全面健康成长,通识教育类英文阅读在课程思政的建设中遵循以下主要路径原则:

2.1 服从学校党委的统一领导和教务主管部门的工作计划,遵循顶层设计

课程思政的实施是加强和改进高校思想政治工作的重要举措,学校党委的统一领导和顶层设计的系统性和可操作性至关重要。只有旗帜鲜明、目标明确、路线正确、方法得当,教师才不会走弯路或尽量少走弯路。“华中师范大学课程思政建设行动方案”既是对教育部“高等学校课程思政建设指导纲要”与学校具体实践相结合的发展和延伸,又是对多年来学校课程思政教育实践的阶段性总结,还是一个长期践行课程思政理念的具体指导性文件。依靠学校党委的统一领导和顶层设计,通过实践凝练一套内容完善、逻辑清晰、步骤明确且可操作性强的理论体系,并依托多个部门的明确分工和通力协作,既提供课程思政教育的理论指导,又有将思政之“盐”融入课程之“汤”的教学指导,还做好学习资源制作的技术保障,为广大教师提升自我修养、改进课程教学策略和手段、履行立德树人的教育使命提供必要条件。

2.2 凝练指导理论,增强育人实效

课程思政是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的高等教育的理念创新、实践创新和制度创新,对全面贯彻党的教育方针,完善立德树人体制机制,培养中国特色社会主义的国家建设者和接班人具有重要意义。[5]教育部高教司负责人指出“全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学习者塑造正确的世界观、人生观、价值观。”[6]所以,开展课程思政必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为源头活水,认真学习习近平总书记关于中国特色社会主义教育的系列论述,特别是关于“立德树人”的重要论述,充分领悟其蕴含的教书育人思想、理论和观念,并多维度增强课程思政育人实效,让课程思政成为所有课程的标配,所有课程成为育人的主渠道,增强知识传授、能力培养、思维提升与价值引领的有机融合,激励学习者知行合一,实现润物无声立德树人。

2.3 正人者先正己,不断提升自我修养和思想方法水平

教师如果不敬业,辜负学习者的期盼,扼杀他们的求知欲,就是谋杀生命,是犯罪。为了助力学习者披荆斩棘、乘风破浪,广大教师,尤其是肩负薪火相传重任的师范大学的教师,应该初心如磐,不仅要有坚定理想信念和高尚道德情操,清楚肩负的国家使命和社会责任,还要有仁爱之心、扎实学识和教学智慧,既授人以鱼,又授人以渔,能够在各个方面帮助和引领学习者,不仅传播知识,传授技能,而且传播思想、传播真理,更要塑造灵魂、塑造生命、塑造新人。而教师在开展课程思政时,如何有效地将思政之“盐”有机融入课程之“汤”,更与教师自身的自我修养、思想方法水平和业务能力等素质密切相关。经师易求,人师难得。作为“课程思政”的主导者和重要参与者,教师要成为“经师”和“人师”的统一,履行“传道授业解惑”之责,担负立德树人重任,就必须做好“正人者先正己”,通过不断的学习提升,苦练内功,加强自我修养和思想方法水平,提升课程思政的素养和能力,打好坚实基础。

2.4 明确课程教学的知识技能目标和思维修养育人目标

作为华中师范大学第一批通识教育核心课程和课程思政示范课,“英语创意阅读”制定了详细的教学大纲,对课程的培养目标作了明确的界定。

该课程的“知识、技能”教学目标简要概括为:(1)借助于实践性通识英文阅读的理论学习和阅读实践,在微观语篇层面上进行目的明确的、积极主动的批判性阅读能力和语篇阅读能力的训练,提高学习者的审辨阅读能力和语篇阅读能力及终生自主学习能力。(2)引导学习者通过问题讨论和阅读实践,在探索中学习,在学习中享受,培养学习者文献综述、实证研究、团队合作、独立思考、多层次发现问题及运用辩证思维多角度分析问题和多方案解决问题的能力,并从通识教育的角度,培养出富有创新思维的阅读者、高效的交流者、优异的思辨者和卓越的问题解决者。

该课程的“思维、修养”教育目标简要概括为:(1)宏观上坚持人本主义教育观,立足于“21世纪核心素养5C模型”,以立德树人为目标、以通识教育为主导、以实践性阅读为手段、以和谐文化为主题、以方法论和人文素养为核心、以跨文化交际能力和综合素养为重点、以问题为导向、以任务为驱动,注重启发教学和提升学养,培养学习者跨文化交际能力及提高人文素养、学科素养、科学素养和职业素养,逐步提升核心素养。(2)以人为本,以生为本。平等对待每一个学习者,激发学习积极性和主观能动性,促进其成长和发展,成长为既有丰富的英语语文知识和较强的实践能力,又具备思考、交流、解决问题等核心能力,还有健全人格和较高修养的合格公民,对社会现实问题和热点话题都保持思考与关注的社会人,甚至于是对时代与国际的形势都保持思考与关注的世界人——大写的“人”。(3)自觉践行习近平新时代中国特色社会主义“立德树人”的教育理念,充分利用课程资源和教学实践,深入发掘课程资源和教学方式中蕴含的思政元素,做到显性教育和隐性教育相统一,实现全员全程全方位育全人。强调文化平等、共存共荣、互学互鉴、合作共赢。帮助学习者构建正确的祖国观、民族观、历史观和文化观。在跨文化交际的实践中,引导学习者以客观事实为依据理性地看待不同国家之间政治制度和民族文化的差异,做好外文教育中的文化安全教育,增强学习者对中国特色社会主义的“四个自信”。成长为爱国守法、明礼诚信、团结友爱、勤俭自强、敬业奉献、锐意进取的国家优秀公民和中国特色社会主义建设事业的创新型人才。

三、课程思政的建设策略和育人成效

实现通识英文阅读课程的培养目标,把英文阅读教学与文化教育、知识传授与能力培养、学科知识和专业素养、学科素养与思想方法、思维训练与个人修养相结合,润物细无声地立德树人,培养知识积累、能力提高、修养提升、文化传承、社会进步、国家发展所需的新时代创新型人才,建构外语教育新的价值,通识英文阅读课程(以华中师范大学课程思政示范课“英语创意阅读”为例)在课程思政建设方面主要采取以下可行性策略:

3.1 通过架构立体多维的理论模块拓宽学习者知识结构

以美国教育家John Dewey“教育即生活”“教育即生长”和“学校即社会”和鲁迅先生“教育是要立人”为通识教育思想规约,践行习近平新时代中国特色社会主义“立德树人”的教育理念,立足于方法论的学习,以跨文化交际学为核心理论并融合应用语言学、符号学、逻辑学、词汇学、语法学、写作与修辞学、翻译学、文化社会学、教育学和认知心理学等诸多学科观点,并将学习策略和学习内容有机结合,打通理论知识与实践过程的隔阂。通过广泛的、不同学科领域的知识涉猎,拓宽学习者的知识结构,开阔视野,洞悉不同学科的思想方法,培养学科素养和科学素养,提高综合文化素养,提升创新思维能力,为实现英文教育“知识、技能、思维和修养”有机统一和培养复合型人才打好基础。

3.2 通过建设丰富多彩的课程资源提升人文素养和思想修养

该课程教学从零起点开始,通过对课程内容的不断凝炼,编写汉文和英文双语讲义及制作教学课件,逐步建立线下和线上完善的课程教学资源和丰富的拓展资源,形成立体、动态的学习生态环境,并出版自编教材和理论著作。该课程的教学内容主要包括12个单元,每个单元主要包括三个模块:阅读理论与策略解读、同步阅读实践及阅读与欣赏。每个单元的阅读理论学习、阅读实践和阅读主题相互渗透,彼此衔接,环环相扣,层层递进。

在学习资源的总体设计上充分体现多维的内涵,立足于阅读理论和策略与阅读主题两个基本点,逐步深入,从理论和实践两方面指导学习者了解英文阅读基础理论和基本技能,掌握阅读理论基础知识和应用策略,提高语篇阅读能力、思辨能力和跨文化交际能力。[7]在理论讲解中尽可能引经据典并追根索源以确保定义规范、解释标准、说明准确,再加上教师的领悟和解读,以通俗易懂的形式进行表述,让学习者更易接受和理解,并培养实证精神和知识产权法律意识;在案例分析中尽可能借用科学家和教育工作者等真实的人物和事件及具有新时代气息的内容并采用鲜活的方式表达,将外国语文的学习融入到生动有趣的生活情景之中,也紧跟新时代步伐,实现“教育即生活”。对阅读篇章的学习遵循四大原则——规范性、时新性、非专业性和多样性,特别是借鉴China Daily、Renmin Daily、中国日报双语新闻、“学习强国”(尤其双语学习、头条英文播报、每日一词、What President Xi Says等栏目)、中国教育报、中国教育新闻网等学习和资讯媒体建设丰富多彩的课程资源,提升学习者的人文素养和思想修养,既做好外文教育中的文化安全教育,又实现“引进来、走出去”。

3.3 通过转移重点加强高阶阅读和提升思想方法水平

在具体的阅读实践过程中,课程教学只花少量的时间完成甚至忽略对词语的概念意义、句子结构、段落层次等这些在基础教育阶段就已经能较好完成的“低层次”的阅读任务,而是把主要精力放在语篇结构的理解、主旨大意的掌握、阅读主题和阅读理论的层层深入,更注重文化知识的积累和跨文化交际能力的提升以及审辨式阅读能力和思辨能力培养,引导学习者运用辩证思维多层次理解问题,多角度分析问题,并积极探索多种不同的解决方案[7],在不断启发中水到渠成地得出结论,享受“发现真理”的乐趣。阅读层次的升级实现了教育从“知识本位”到“核心素养”的转变,更有利于培养学习者的批判性思维能力,提高人文素养、学科素养、科学素养、职业素养和思想方法水平,成长为自由而全面发展的人,而不是仅仅掌握专业知识的有用机器。

3.4 通过创新教学策略实现全程全域育全人

“教育即成长”,为了学习者学思践悟,立德树人,课程组不断探索和创新教育教学,改变以往单纯强调基础语言知识和基本语言技能、忽视跨文化交际知识传授和交际能力培养的现状,将外国“语言”课程转变为外国“语文”课程,力克外文学习中的“热水瓶”效应。在教学实践中采用“启发式”教学,具体采用“基于小组合作的问题导入式英文多维阅读教育教学策略”与网络学习相结合的混合式模式,平等对待每一个学习者,尊重个性,理解情感,包容缺点,发现闪光点,引导学习者通过问题讨论、对学习策略的掌握和阅读实践,激发学习积极性和发挥主观能动性,在探索中学习,在学习中享受,学习者的好奇心得到激发,人格受到尊重,个性化成长受到重视,在构建和谐生态课堂的前提下,促进学习者成长和发展,提升核心素养,成长为有用之才。从此,教师不再是讲坛上的垄断者,而是学习者身边的引路人,同时也促进教学相长,师生共同进步。

3.5 通过更新目标提升创新技能和启发思想,培养优秀公民

正如陆谷孙教授在复旦大学提出“不做‘黄皮白心的香蕉人’”和“学好外国语,做好中国人”并举办“白菜与国王”(Cabbage and Kings)的文化、艺术、知识系列讲座,帮助学习者弥补思维和修养方面的缺陷[8],在具体学习实践中,课程通过明确课程教学的知识技能目标和思维修养育人目标,注重启发思想和提升修养(包括人格操守修养、知识文化修养、语文修养、美学修养等),不仅帮助学习者比较系统地学习阅读理论和技巧方面的知识,而且通过对不同体裁和题材的阅读实践提高学科素养和科学素养以凸显外文学习为专业学习服务的功能,而且借助于多种学习实践活动帮助学习者培养实践意识、提升实践能力和实践素养,使学习者对英文学习有充分的感悟、体验和反思,提高英文学习的效率,并提升综合素养,培养学习者运用辩证思维分析问题和解决问题的科学能力,并从通识教育的角度培养出富有创新思维的阅读者(highly-creative reader),有效的交流者(effective communicator),优异的思辨者(excellent critical thinker)和卓越的问题解决者(superb problem-solver),成长为优秀的国家公民[7]。

3.6 通过强调文化平等交流互鉴引领“三观”,坚定“四个自信”

在实现中华民族伟大复兴的最关键时代,年轻的学习者既拥有广阔发展空间,也承载着伟大时代使命。他们怀揣青春理想,充满青春活力,披荆斩棘,破浪前行,这正是中国精神和中国力量的生命力所在。青年正“三观”,民族会繁荣,国家会富强。所以,课程在进行通识英文阅读教育的时候,结合生活实践的具体情景对青年人进行隐性和显性的政治思想教育,让学习者具体分析和研究文本中所蕴含的作为隐性课程思政教育资源的背景、对象、范围、方法、地位、信仰、民族文化等变量,不仅提高分析问题和解决问题的人文潜在能力,而且在阅读中构建自己的精神版图,提升对祖国观、民族观、历史观和文化观的认知水平,在跨文化交际的实践中,提高对马克思主义及其中国化的优秀产物毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想的认识水平,提升对中国共产党领导人民翻身求解放的革命文化、中国特色社会主义文化及深深植根于五千多年来文明发展中孕育的中华优秀传统文化的理解,培养民族文化自豪感,实现全员全程全方位立德树人。

简要列举两个教学案例进行佐证:(1)平时许多人认为在美国每个人都可以梦想当总统,这样的美国梦显得很高大上,但美国梦虽好,活着最重要!结合美国非裔男子George Floyd被白人警员Derek Chauvin锁喉致死至而导致的反种族主义抗议分析根植于美国400年的种族主义问题,从而得出结论,美国并非自己吹嘘的文化大熔炉,而只是油水混合物,因肤色而遭遇不公的除了黑人还有其他许多族裔。再看看在中国,56个民族精彩纷呈又亲如一家,一方有难,八方支援。COVID-19来袭,十四亿人齐心协力全民抗疫和国家对新冠肺炎患者免费治疗,不分地域,不分民族、不分年龄、不分贫富,这才是老百姓的生活,之后引用习近平总书记关于中国梦的经典论断解释中国梦的内涵。美国梦与中国梦,分别有什么内涵,孰劣孰优,学习者自有结论。(2)对于方法论的学习,依据讨论主题和阅读策略并结合时事设计了“The cultural differences in fighting against COVID-19”等问题作为学习小组活动的话题,指导学习者从国家、社会、个人和国际四个层面分析,通过结合特殊的事情和特殊的条件进行特殊的教育,培养学习者的奋斗精神和家国情怀,提高“三观”的认知水平,真正与祖国一起成长。尤其是看到西方资本主义国家应对疫情所正在经历的危机,引导学习者以客观事实为依据理性地看待不同国家之间政治制度和民族文化的差异,增强学习者对中国特色社会主义的“四个自信”。这才是大学之道,也是教师的责任和义务。

四、结语

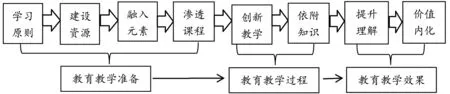

综合以上分析,对通识英文阅读的课程思政资源建设和教学策略简明概括如下:

【策略】在课程的教育内容和教学策略中有机融入思政元素:

【效果】思政元素融入学科课程:润物细无声地立德树人;学科知识承载思政要素:提升教学效果和外语教育新价值。

心有所信,方能远方。通识英文阅读课程以通识理论为规约,践行习近平新时代中国特色社会主义的教育理念,立足于方法论的学习,通过融入如盐化水般课程思政的实践性阅读,不断发掘课程资源中所蕴含思政元素的广度与深度并提高把思政元素全面有机融入课程教学的精度和效度,将思政元素贯穿于教师讲解、学习小组活动、课堂及云平台的讨论和作业、课程测试及课外自主学习的各个环节,并结合具体情景对学习者进行隐性和显性的政治思想教育,培养学习者在积累知识和提高技能的基础上加强思维训练,提升思想方法水平和道德修养水平以及中国特色社会主义外文教育新价值的高度,促进学习者学有所思、思有所得、得有所用、用有所长;尽享见闻之娱和表达之乐,更有“思无定契、理有恒存”的愉悦,成为“自我实现者”,成长为处理人与自然、人与社会以及人与自我关系三方面能力得到充分自由发展的“马克思人”,有坚定理想信念、奋发有为的国家优秀公民和中国特色社会主义事业所需的创新型人才。