我国乡村建设的演进与发展*

段德罡 谢留莎 陈 炼

0 引言

乡村建设作为城乡规划学科的研究领域之一,其重要性不言而喻。狭义的乡村建设,即为乡村物质形体的空间建设,如修路、种树、盖房等行为,是一种以改造空间为目的的在乡村地域环境中所做的建设行为活动;而广义的乡村建设,除了物质空间建设外还包括思想上的乡村建设,即乡村的社会、经济、文化等方面的建设,如党建活动、农业技能培训、乡村文化复兴[1]、扫盲、打黑等活动,是一种以改变人的观念意识为目的的建设活动或社会实践。

乡村建设的演进与发展,指引着学科发展和进步的方向,引领着规划人实践的步伐。关于乡村建设演进的研究较常见的是,以民国为开端,梳理百年乡建演进历史,并将当代乡村建设置于第二个百年乡建的框架下,通过代表人物、言行与思想以呈现不同层面的乡村建设内涵[2-3];或是以不同的理论视角研究乡村建设历史与社会发展问题之间的关系,评价各类乡建流派及实践做法的内容[4-6]。然而,乡村建设是伴随着人类聚居点的发展而产生的,而非近代才出现的产物,并且与城乡空间关系的变革与发展密切相关,从古至今中国乡村都经历了复杂曲折的转型与重构过程[7-8]。因此,具有城乡规划学科属性的乡村建设需要扩大视野,从国家治理范式、城乡关系语境、价值观念体系的视角去总结规律,预判未来。

与乡土中国相比,我们现在正处于城乡中国的发展阶段。之所以称为城乡中国,其一在于城乡要素之间流动量巨大且互动频繁;其二在于农民、土地、乡村空间的关系发生了巨大变革;其三在于城乡融合政策、资金、智力支持的平衡阶段。中央一号文件连续17年关注三农问题,明确提出乡村振兴战略的目标和任务要求;十九届五中全会提出的“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴。……实施乡村建设行动,深化农村改革……”等一系列政策对新时代乡村建设提出了更高要求,它是乡村振兴战略实施的抓手,是城乡融合的重大举措,是实现中华民族伟大复兴的重要保障。因此,文章从历史出发,梳理我国乡村建设演进历程,从国家治理范式、城乡关系语境、价值观念体系三个视角进行分析,总结归纳其特征性影响要素与建设重点,明晰新时代乡村建设面临的挑战,从而更好的把握“十四五”期间乡村建设的发展趋势,提出若干策略建议。

1 我国乡村建设的发展历程

我国乡村建设的发展受到国家制度、城乡关系、价值观念的影响,呈现出阶段性的特征和建设重点,具体如下。

1.1 封建时期的“制度乡建”(1912年以前)

传统封建时期的乡村建设无论是空间建设还是社会治理,都是宗法制度约束下的产物。其内涵在于以空间等级的划分来约束人的行为和思想观念,便于乡村统治和管理,实现礼法制度约束下的社会秩序到空间秩序的统一。

我国封建时期的治理范式是“王权止于县政[9]”,由于社会资源总量的限制,国家将管理社会的职能转为乡村社会自治。因此,农民对宗族、村落或地缘内的区域性共同体的认同,要远远高于对区域外的国家体系的认同。古代中国是以乡村为主体的城乡关系,城市只承担了贸易和政治职能,乡村是物质生产和伦理价值的源泉。乡村建设的核心理念是承载封建礼教秩序建构[4]。

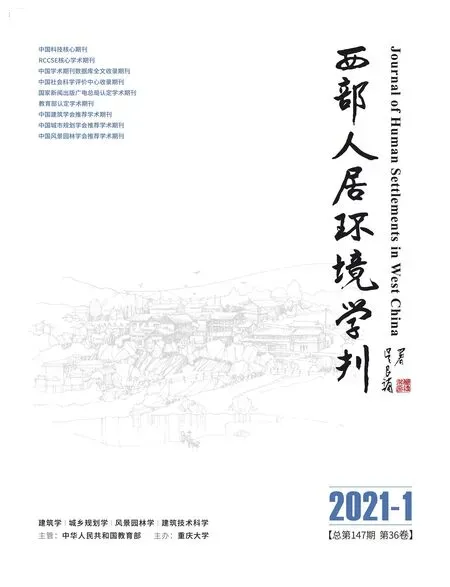

传统乡村建设是以乡绅、乡贤等阶层承担乡村公共事务,维护本乡利益,如乡村农田水利以及公共场所的修筑、桥梁道路、市政设施等一系列的建设活动。这些公共服务不仅包含对村民的保护和乡村社会治理,还有对于乡村空间的营建和管理的社会责任。传统乡村建设是封建宗法礼教制度的产物(图1),伦理观念等级意识反映在物质空间的建造中,小到门头屋脊的装饰物选择、色彩的应用,大到祠堂等重要公共空间布局、村庄空间肌理建构,都在强化宗族伦理秩序。

图1 “制度乡建”阶段的框架内涵Fig.1 the framework connotation of the stage of“institutionalized rural construction”

1.2 民国时期的“救国乡建”(1912—1949年)

民国时期的“救国乡建”是基于乡建者对国家治理失序、经济衰退、文化自信丧失等问题的关注,从重建制度框架[10-11]、发展经济(推动乡村工业化)及文化复兴等不同层面的策略去推动的建设运动(图2),进而实现救国目的。

图2 “救国乡建”阶段的框架内涵Fig.2 the framework connotation of the stage of“national salvation rural construction”

随着清政府被推翻,封建社会随之瓦解,社会形态骤变使稳态的乡村文化崩塌。乡村经济不再是封闭的自给自足的自然经济,而是与殖民扩张紧密联系的经济[4]。中华民国成立后社会亟需进行重新建设,一些仁人志士认为乡村掌握着中国社会的命脉,是重新构造民国社会组织架构的良方[12]。1927年国民大革命失败后,中国的知识精英将工作重心转向乡村建设[13]。当时的乡村建设是时尚的社会实践运动[14],包括乡治、村治、乡村教育等[15-16]。

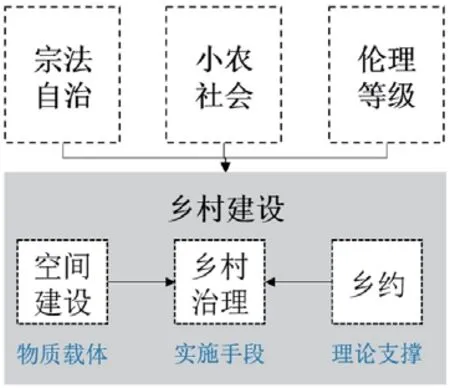

看待乡村的观念会直接地影响改造乡村的思想和行为[17],因此,民国乡建各实验区[18]的理念与做法各有侧重,大致分为几种:一、以村民自治为核心的乡村治理模式;二、以经济建设为中心,强调以乡村工业化来实现乡村现代化的模式;三、以政治手段干预的乡村全体系管理模式;四、以现代化乡村教育、文化改良的民族自救和再造模式等(表1)。

表1 民国时期不同主导思想下的乡村建设实验Tab.1 experiment of rural construction under different dominant ideas in the period of the Republic of China

1.3 新中国的持续探索(1949至今)

准确来说,我党关于乡村建设的探索始于1927年推动的第一次土地革命,与梁树溟、晏阳初等乡建派同时期展开,然而,新中国成立前的乡村建设探索还是基于封建制的土地制度上的改良,并未真正解决乡村问题,直至新中国成立(土地改革法的颁布)才呈现出明显特征,农民在土地革命中获得主体地位并逐步解放了生产力,乡村建设活动面临着百废待兴后的方向与路径的不断选择,农村社会也经历了一系列变革与调整。因此,新中国的持续探索是伴随着不同阶段国家治理的重点和城乡之间的关系划分出的乡村建设详细阶段。一、1949—1950年:建国初,《中华人民共和国土地改革法》的颁布使百姓的生产生活积极性被激发,通过社会主义改造构建了城乡二元结构,出现了承载共产主义理想的乡村建设活动;二、1978—2002年:以“家庭联产承包责任制”为标志,释放了农村剩余劳动力进城务工,加剧了从空间品质到思想观念等的城乡差距,乡村建设不受重视自由发展;三、2003年至今:中央开始正视并重点关注城乡差距,通过中央1号文件、乡村振兴战略等顶层政策战略去强化乡村建设的关注度,呼吁各界下乡促进城乡融合。

1.3.1 1949—1978年:承载共产主义理想的人民公社化运动

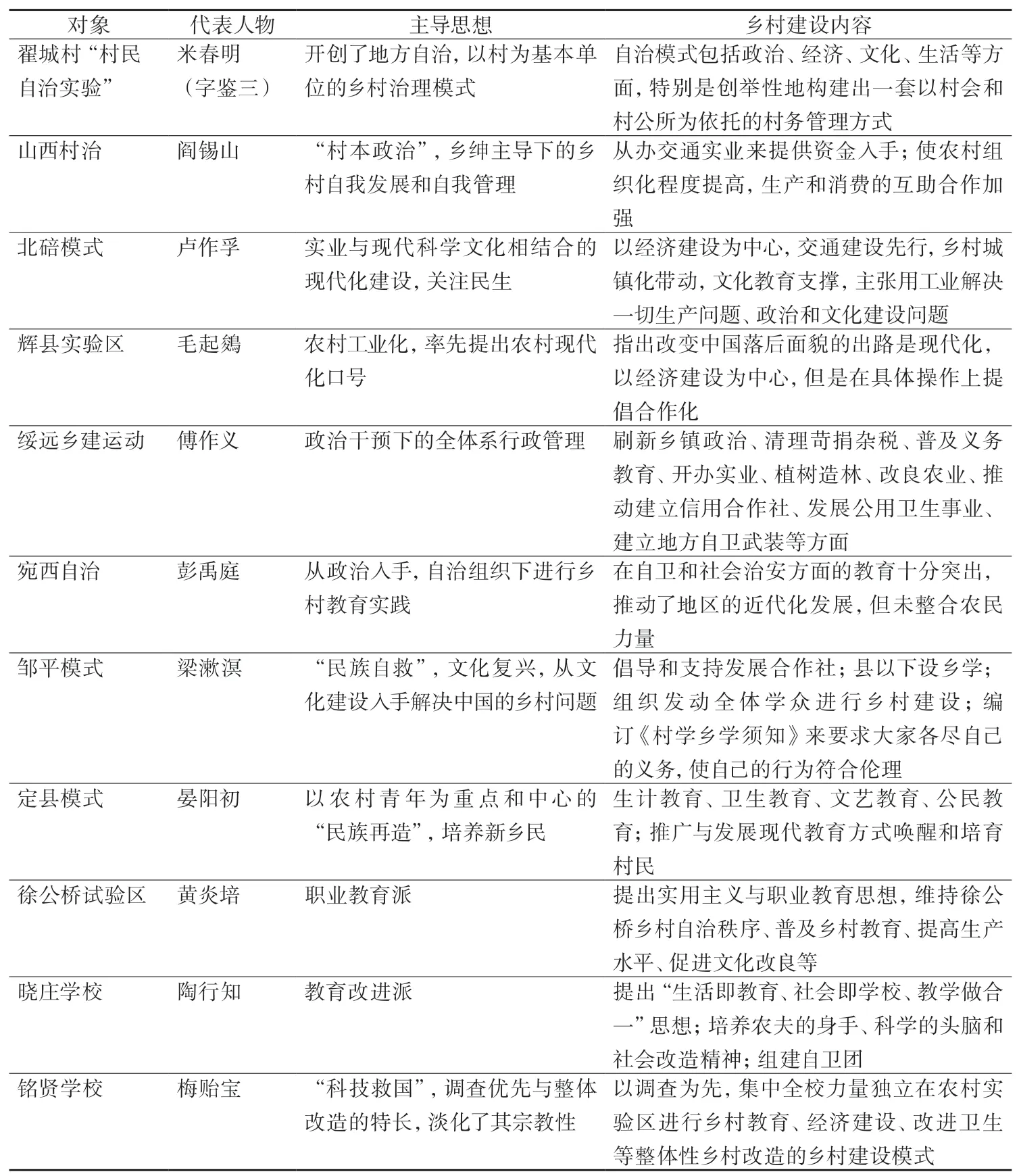

王沪宁认为,1949年后,中国社会面临着两项重要的任务:一是完成政治重建;二是完成国民经济的体制改造。1958年开始的人民公社化运动虽然外观上主要是经济性质,其实是一场潜在的政治重建工程(图3),国家政治权力最大化冲击了城乡。1953年城乡“二元”关系开始形成[19]。

图3 “人民公社化运动”阶段的框架内涵Fig.3 the framework connotation of the stage of“people’s commune movement”

为满足人民公社建设需求,建工部调派了大批专业团队建设农村[20]。这一阶段的乡村建设实质是国家意志支配下的技术下乡。通过人民民主专政建设农村,在解决老百姓吃饭问题的同时为国家工业化服务,主要成果是农村组织建设、人民民主政治建设、集体经济制度建设、基础设施建设、科教文化建设、卫生医疗建设、乡村规划建设等全面提升[14]。1966年,文革终结了此次乡村建设运动。

1.3.2 1978—2002年: 重城轻乡背景下侧重房屋建设的技术输出

通过家庭联产承包的制度创新,解决了农民温饱问题,使得劳动积极性得以释放,进而使大量农村劳动力进城务工。乡村缺少政府的关注和支持,村庄空心化、环境风貌差,国家安全、社会稳定受到威胁。

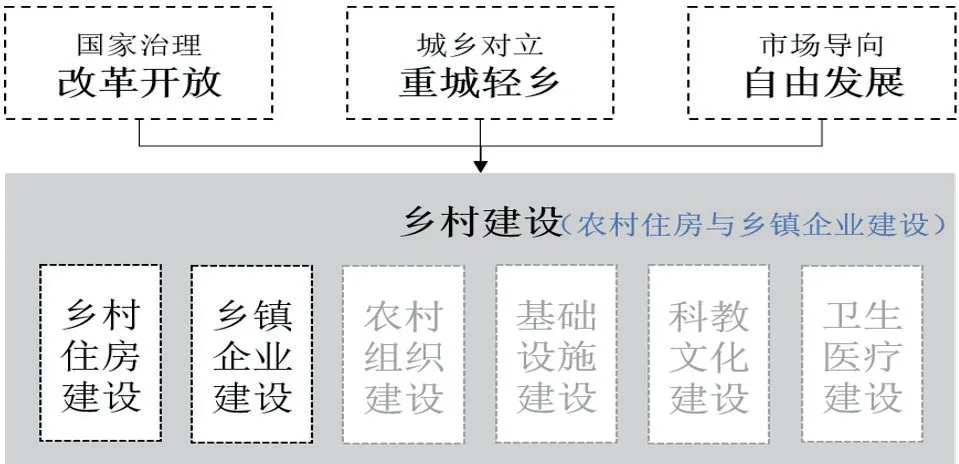

改革开放初期,发展的主阵地在城市,城乡差距拉大,十一届三中全会后,党中央提出建立农工商综合经营的农业经济体制,乡镇企业逐渐发展,城乡开始竞争;1985—2001年城乡不平等关系开始加剧[19],为了引导乡村有序建设,建工部组织了核心内容为农村住房及乡镇企业建设的技术输出[20](图4),在《中国乡村建设》①中也有明确的乡村建设具体内容要求[21-22]。虽然村民新建了住房解决了面积短缺,但乡村发展缺乏城乡合作机制,而且乡村公共产品严重缺乏,其他各项建设均出现停滞或倒退[23]。

图4 “技术输出”阶段的框架内涵Fig.4 the framework connotation of the stage of“technology export-type”

1.3.3 2003年至今: 城乡融合导向下的分阶段探索

中央1号文件连续17年关注三农问题,乡村发展逐步被中央高度关注;在国家政治导向和市场刺激下,社会各界全面介入乡村建设,引发了乡建热潮。

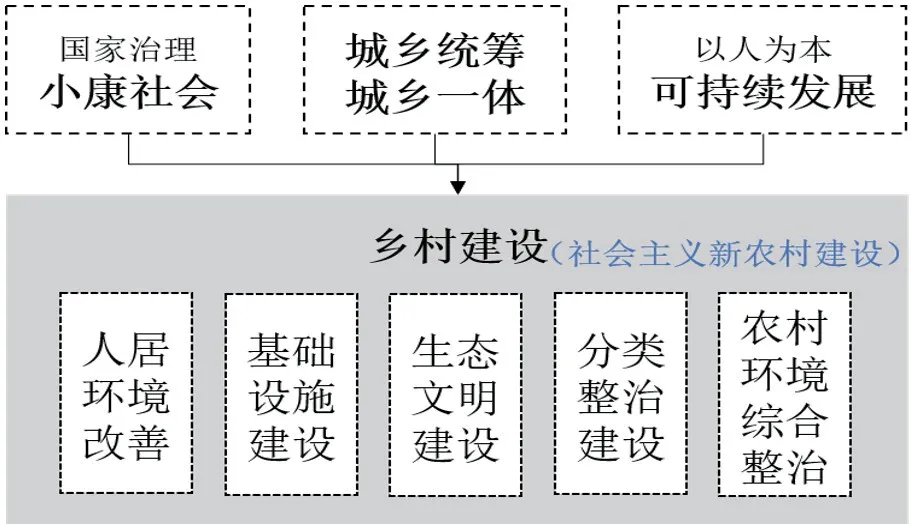

从2003年浙江的“千万工程”,到2005年全国全面实施统筹城乡发展,大力发展并推进社会主义新农村建设,再到改善农村人居环境整治工程等内容及要求。该阶段的乡村建设重在基础,不但改变了传统农村较为低端的生活环境面貌,也影响了各级地方政府和基层村民的价值观念,促使其由被动接受到主动参与乡村建设,加大对农村建设的财政投入力度,为后续的各类乡村建设内容奠定了重要基础[24](图5)。

图5 “新农村建设”时期的框架内涵Fig.5 the framework connotation of the stage of “new rural construction”

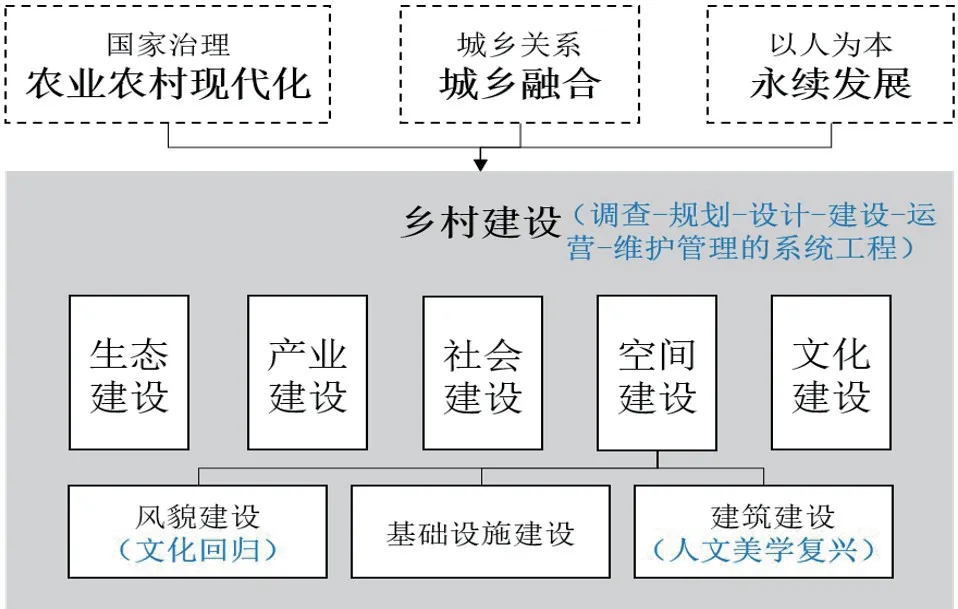

“乡村振兴”等一系列国家战略的提出,使城市开始反哺农村,乡村建设进入新时期[14]。“农地入市”成为农村经济结构转变的推手之一,户籍放宽、城镇吸引也促进了农村物质空间形态的重构,乡村建设的参与主体也更加多元。叶强认为乡建包含了乡村和家乡建设两个方面的复杂系统工程[25]。崔愷认为乡村建设要将乡村风貌建设与文化回归并重[26]。王维仁认为乡建要复兴生活人文美学,建立一种中国当代批判性的社会建筑[27]和叙事空间[28],有更多理想主义的期望。于长江认为乡村已经成为一种半解体的社会形态[29]。该阶段的乡村建设并非简单的城市建设模式的复制,也并非单纯的工程建设或是田园情怀的寄托,更多在于乡村内在生命动力和活态品质的挖掘与提升[30-32](图6)。

图6 “乡村振兴”时期的框架内涵Fig.6 the framework connotation of the stage of “rural revitalization”

2 我国乡村建设当前面临的挑战

在我国乡村建设过程中,时常面临着不同部门政策文件相冲突、各种主体在不同价值观导向下的无序介入、为满足不同利益诉求的盲目建设等掣肘困境。在新时代背景下,实施乡村建设行动需各方统一认识,形成村民主体的价值观,共同促进城乡融合发展、乡村社会稳定目标的实现。

2.1 各级乡建主体②对实施乡村建设行动的要点认识不统一

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》首次提出“实施乡村建设行动”,并明确县域城镇建设、村庄规划建设、农村基础设施建设、农村环境建设和农村人才建设等是乡村建设的主要内容,农业农村现代化是实施乡村建设行动的远景目标”。然而,由于各级政府并未真正理解乡村振兴与新型城镇化一体两面的关系而导致乡村建设无作为或全面作为;资本下乡会依照利益最大化的目的改造乡村,进行商业化的乡村建设;文学、艺术家等为了满足城市人的乡愁和猎奇消费而剥夺了农村的发展权,或为了保护传统而限制乡村走向现代化之路;村民在小农意识引导下出现自利行为等问题,使乡村陷入到了“谁投资谁建设,谁建设谁管理”的恶性循环中。因此,实施乡村建设需政府、社会各界、村民等就乡村建设的时序、实施主体、工作机制等统一认识,避免“一刀切”的做法,尊重不同类型乡村发展的诉求。

2.2 城乡人均可支配资源及其价值差距日益增大

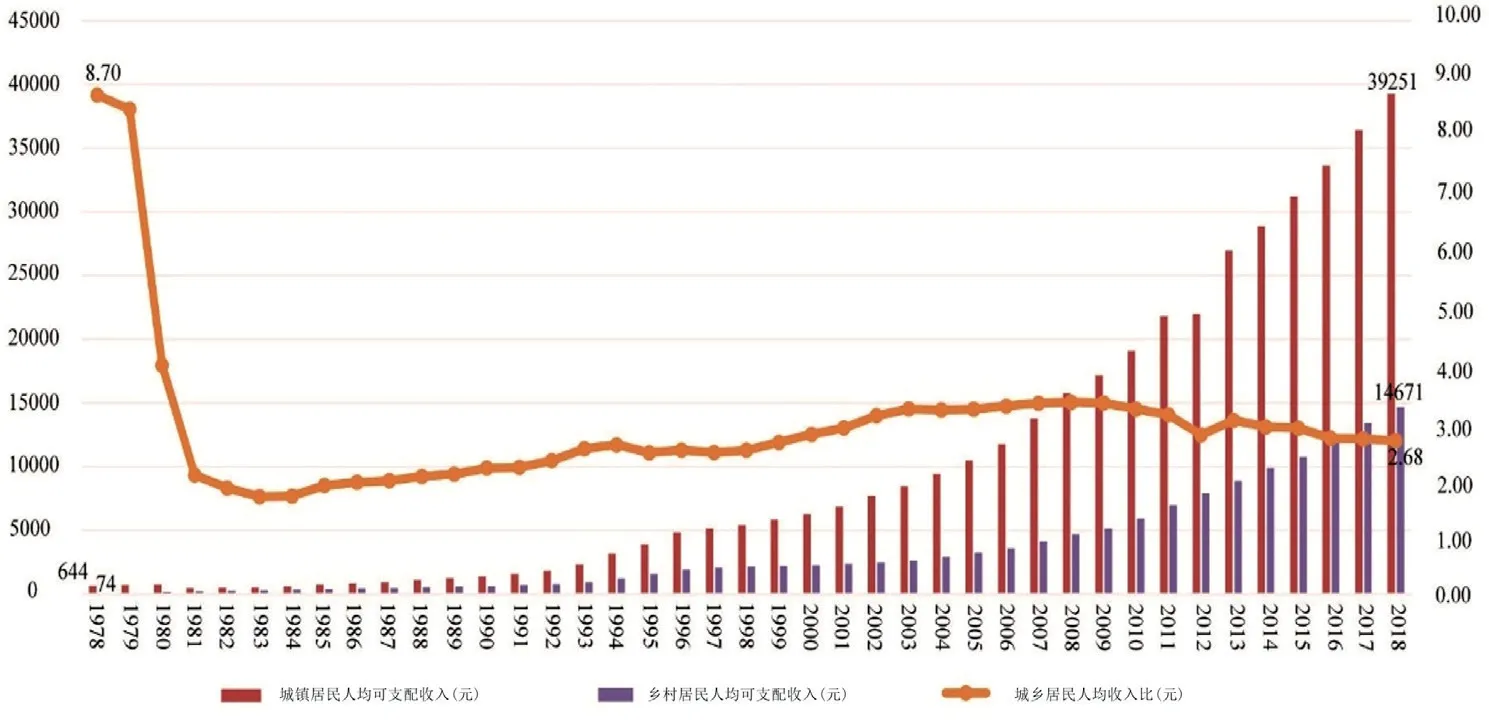

自20 0 4年起,国家通过政策引导及财政投入等方式,以补齐短板为目标支持乡村基础设施建设,使农村人居环境明显改善、公共服务设施日趋完善,文化教育、医疗卫生、社会保障等公共服务水平明显提高,城乡差距依然明显。乡村在人均自然资源拥有量上占主导地位,但并不属于村民可支配的范畴,且目前并未转化为价值,城乡人均可支配资源及其价值差距日益增大。以人均可支配收入为主要表征的城乡人均可支配资源为例(图7),2018年,我国城镇人口83 137万人,城镇居民人均可支配收入达39 250.8元,乡村人口56 401万人,乡村居民人均可支配收入为14 617.0元,城乡居民人均可支配收入比为2.69,由此可见,现阶段我国城乡人均可支配资源及其价值差距日益增大,乡村发展水平仍远落后与城市,如何通过实施乡村建设行动,推动乡村现代化,弥合城乡差距,实现城乡“有差异、无差距”的状态对十四五及未来一段时期的乡村建设来说仍是巨大挑战。

图7 1978—2018年中国城乡居民人均可支配收入及收入比Fig.7 per capita disposable income and income ratio of urban and rural residents in China from 1978 to 2018

2.3 乡村建设对村民主体关注度不够

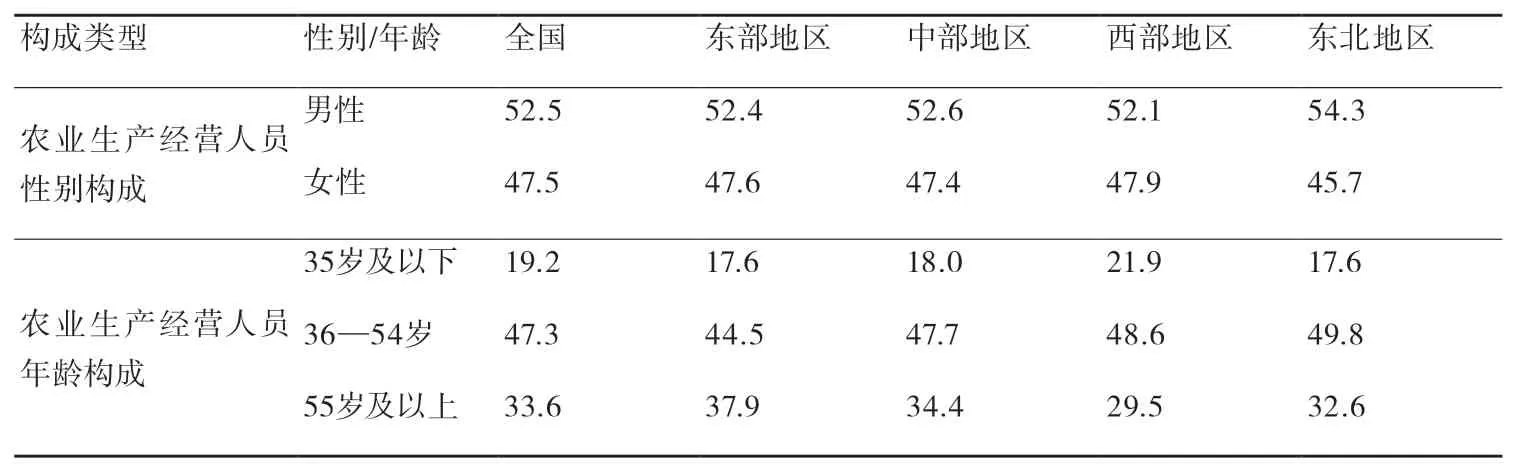

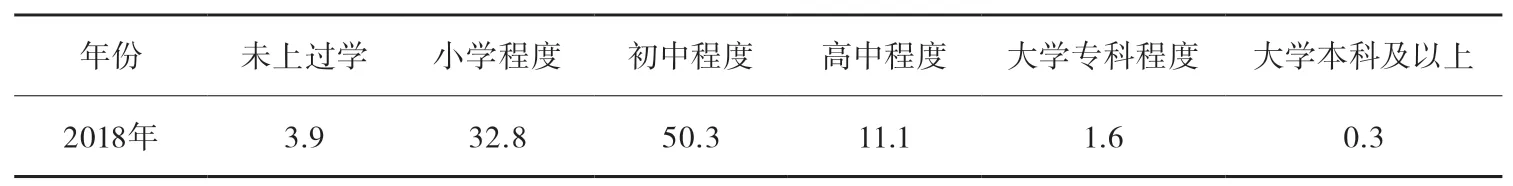

据2019年中国农村统计年鉴统计数据显示:我国乡村年龄55岁及以上农业生产经营人员高达33.6%,其中女性约占47.5%(表2);村民总体文化程度更令人担忧,农村居民家庭户主文化程度在初中以上(不含初中)的仅占13%(表3)。村民知识结构偏狭,劳动技能有限,对土地流转、流转补偿、土地整治、综合开发、农业现代化、集约经营和土地盘活等缺乏基本的认知与践行能力[33],这使得实施乡村建设行动面临村民参与能力不足的困境。而从村民参与的本意来看,参与的目的就是为了使自己的利益诉求得到满足[34],而实施乡村建设行动必然会有大量的社会资本下乡和外部权力渗透,利益分割、外部权力干预及矛盾的输入、村庄原有的内部矛盾等交织在一起,可能导致的结果是在村民以自身不当利益为核心的参与动机下,越参与越影响乡村建设行动的推进实施,各界力量为快速推动乡村建设,往往选择绕开村民,将乡村建设的重点放在容易见到成效的空间建设和经济建设。长此以往,必将导致乡村社会越来越脱离时代,成为国家的附庸。

表2 我国2016年农业生产经营人员占比结构(单位:%)Tab.2 the number and structure of agricultural production and management personnel in China in 2016

表3 我国2018年农村居民家庭户主文化程度占比(单位:%)Tab.3 the educational level of the head of a household in China’s rural residents in 2018

3 我国乡村建设发展趋势与策略建议

从十三五到十四五,我国阶段发展目标已由全面建成小康社会进入全面建设社会主义现代化国家。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确新发展理念将全面进入贯彻落实阶段。推动农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的必由之路,笔者在系统梳理我国乡村建设发展历程的基础上,基于当前乡村建设面临的挑战及相关政策要求,尝试提出乡村建设的发展趋势与若干策略建议。

3.1 发展趋势

3.1.1 建设方式由“补齐短板”向“规划先行、分类推进”转变

2020年中央农村工作会议中提出:“全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚,必须加强顶层设计,以更有力的举措、汇聚更强大的力量来推进”[35]。现代化进程中的乡村对国家的需求本质是“具有自主性的乡村社会要求国家应该承担起对乡村社会的基本责任和使命”[36]。乡村是国家治理的基层对象,乡村建设应成为有效落实乡村政策的抓手,保障乡村建设政策实施的“最后一公里”。因此,乡村建设不再一视同仁考虑如何补齐短板,而转向为两个方向:一是加强顶层设计,汇聚力量,加强政府、社会各界、村民多元协同的合作模式来推进乡村建设;二是通过规划先行[37],让各级政府通过对区域内乡村的发展目标、发展阶段、发展方式等深入了解,进而分类推进乡村建设、进行有效投资来实现治理有效的目标。

3.1.2 建设理念由 “城乡理念融合”向“城乡全要素融合”转变

城乡统筹和城乡一体化发展目标的提出要求将工业和农业、城市和乡村作为一个整体统筹谋划,协调发展、互惠互利。而新型城镇化与乡村振兴战略提出后,二者互为表里,共同驱动城乡融合发展,这一时期乡村建设理念由“城乡理念融合”向“城乡全要素融合”转变:一是围绕乡村生活品质提升,着力改善乡村基础设施和公共服务质量,逐步实现城乡物质空间、产业协作、公共服务等的融合;二是加强乡村社会治理能力建设,缩小城乡治理能力差距,实现城乡治理现代化;三是引导城乡人的融合,提升入市村民的市民化能力和留村村民的个人素养,将乡村建设成为与城市“有差异,无差距”的理想家园,是城乡融合发展的重难点,也是十四五期间乡村建设的重要任务。

3.1.3 建设重点由“物质空间建设”向“人的建设”转变

我国乡村建设在政府自上而下的主导下取得了一定的成就,切实提高了乡村道路、水利设施等基础设施的建设水平,改善了乡村生活必须的硬件设施,更多的强调“物”的建设,虽然取得了一定的成效,但也在很大程度上助长了村民“等、靠、要”的思想。近百年前,梁漱溟、晏阳初等学者就提出“乡村建设最基本的条件,是有组织有训练的民众[38]”。因此,立足十四五,乡村建设重点应由“物质空间建设”向“人的建设”转变,采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方式推动村民主体的建设,变被动式“输血”为主动式“造血”,振兴村民思想意识、培育乡村人才,实现“以人为本”的全面建设、全面振兴的终极目标[39]。

3.2 策略建议

3.2.1 做好顶层设计,加强政策贯彻落实探索

实施乡村建设行动,需做好顶层设计,同时加强政策贯彻落实的探索。首先,深入了解我国乡村建设的现实,针对不同地区、不同发展情况的村庄,做好分级分类分时序的工作,明确实施乡村建设行动的要点重点与实施主体,并做好相应的政策、制度、资金等保障;其次,加强政策贯彻落实的实践探索,加强基层政府对实施乡村建设行动的认识,推动形成县级政府引领、镇政府组织引导、村两委衔接落实、村民积极参与的乡村建设模式,在这一乡村建设模式中需注意镇政府服务职能的落实,避免因镇政府“长期缺位”或“干预过度”而带来的“就村言村”或“村民主体地位缺失”问题的产生;最后,可根据村庄发展实际情况,采取“政府整合+社会融资+村民分担”相结合的方式,促进政府、社会、村民形成合力,共同为村庄的建设发展贡献一份力量。

3.2.2 引导乡村精明收缩,推动城乡融合发展

乡村收缩是一种必然趋势,乡村精明收缩将成为我国乡村发展转型的必由路径。在应对乡村收缩趋势之下,应强化对“精明收缩”的认识,利用好“精明收缩”的理念,以国土空间规划为制度保障,推动城乡融合发展。一是在国土空间规划体系下加速推进新型城镇化,引导有条件的村庄就地城镇化,通过对空间资源的紧约束,倒逼发展方式的转型,及时调整和解决城乡发展过程中人口、资源、环境、经济等方面不平衡、不匹配的问题;二是国土空间规划应作为支撑乡村精明收缩发展的依据,引导乡村发展实现总体减量却有增有减、被动衰退到主动收缩的目标;三是动员社会各界共同推动乡村实现现代化的目标,不仅包括农业、农村的现代化,更是通过乡村教育实现村民现代化的目标。加速推进乡村现代化,让老百姓追赶上时代发展的步伐是乡村振兴、城乡融合发展的必经之路,更是促进社会公平、维护社会稳定的必经之路。

3.2.3 强化乡村教育,培育村民主体能力

城乡差距的关键在“人”,只有在乡村建设过程中,强化村民主体的建设,方可实现人的振兴。因此,在乡村建设过程中应秉持共同缔造的理念,在充分尊重村民主体地位的基础上展开乡村建设活动,不仅针对乡村物质空间环境的建设,更是对村民思想观念意识与个人素养的提升教育。在乡村建设过程中,引导村民参与建设,通过知识输出、技能培训、村民思想教育培训等方式,如传统建设方法与现代建筑技术交流学习、夜读班、三农自媒体培训等,强化村民对“集体”“公共”的认识,村民经过培训学习可以成为乡村建设的主要力量,不仅可以提升村民的思想观念意识与劳动力技能,促进其就近就业,更能提升他们参与乡村建设的积极性。此外,村民、政府、社会企业、学界应立足于沟通、宣传、教育、陪伴,让老百姓的主体意识得以觉醒,真正承担起主体责任,心甘情愿的去建设村庄、发展村庄,进而增强村庄凝聚力,激活乡村内生动力。

注释:

① 《中国乡村建设》指出:“在乡村广大区域中进行的为生产和生活服务的各项建筑活动,通称为乡村建设。具体地说,乡村建设包括:一、农民住宅和农民需要的各项生产性房屋建设;二、村庄和集镇建设(简称村镇建设),包括道路、桥梁、供水、排水、供电、通讯等基础设施建设,以及学校、文化馆、影剧院、医疗所、幼儿园、供销社、商店等文教卫生和商业服务设施建设。乡村建设工作是包括上述规划、设计、施工,以及管理等各项工作的总称。”

② 乡建主体:乡建主体一般指的是村民,在此处泛指参与乡村建设的各种力量,包括政府、社会各界、村民等。