非正式照护对正式照护的补偿和替代效应及其政策启示

——基于CLHLS的实证数据分析

刘雯薇

(1.上海交通大学国际与公共事务学院,上海200030;2.上海师范大学哲学与法政学院,上海200234)

一、引 言

据国家统计局数据显示,2019年我国65岁及以上人口共计17 599万人,达到总人口的12.6%,这一比例分别较2018年和2017年增长了0.7%(941万人)和1.2%(1768万人)①国家统计局.年度数据(人口年龄结构和抚养比),https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0305&sj=,2019。。老龄化对长期照护服务体系提出了新的要求。根据老龄办、民政部、财政部的中国城乡老年人状况抽样调查的结果,我国有四千多万的老年人处于失能和半失能状态,约占老年人数量的18.3%②全国老龄办,民政部,财政部.第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查,2016。。因失能和半失能人口增长而不断增加的长期照护需求,受到了相关部门的高度关注:2013年国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》提出,“加快发展养老服务业,不断满足老年人持续增长的养老服务需求,是全面建成小康社会的一项紧迫任务”③国务院.关于加快发展养老服务业的若干意见(国发〔2013〕35 号),http://www.gov.cn/zwgk/2013-09/13/content_2487704.htm。;而2019年国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》也明确提出要“建立健全养老服务体系”,要“完善居家、社区、机构相衔接的专业化长期照护服务体系”④国务院办公厅.关于推进养老服务发展的意见(国办发〔2019〕5 号),http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-04/16/content_5383270.htm。。

一般而言,长期照护需求可以由正式照护(Formal Care)和非正式照护(Informal Care)来满足。其中,正式照护指的是由专业照护机构(如医院、养老机构等)和人员(如护士、护工等)提供的有偿照护服务;而非正式照护相对正式照护,指的是由家庭成员、朋友等非专业人员提供的无偿照护服务[1]。其中,非正式照护是长期照护服务体系中最重要的组成部分。即使是在正式照护服务体系极为发达的北欧国家,也有相当一部分的长期照护是由亲戚、朋友或其他人员无偿提供的[2]。受经济发展水平、社会保障水平、东方养老文化的影响,相对其他发达国家而言,我国老年人偏好居家养老,绝大多数的照护服务均为家庭成员、朋友或者其他非专业人员所无偿提供的长期照护。而这其中,子女是提供非正式照护的主力军[3]。

总之,非正式照护和正式照护共同满足老年人不断增长的长期照护需求,都是我国长期照护体系的重要组成部分。因此,了解两者的相关关系,对于长期照护相关政策制定和评估具有重要意义。

二、文献回顾

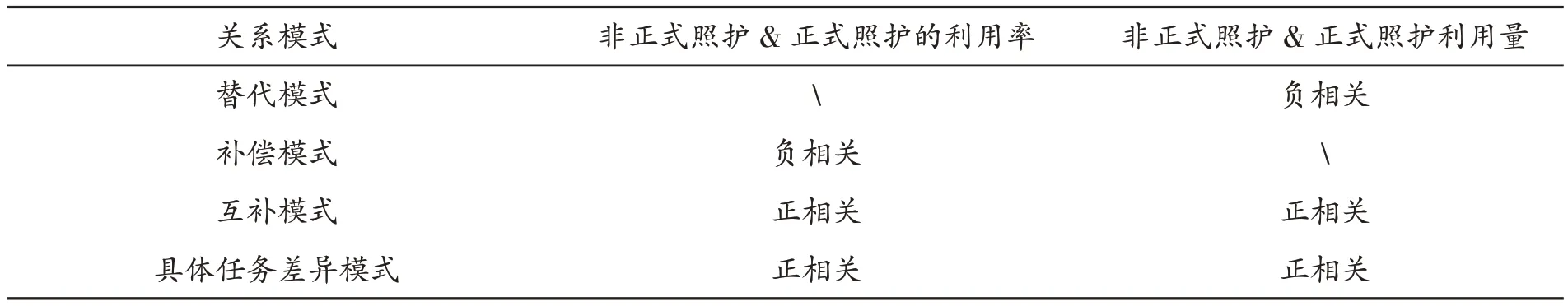

虽然非正式照护是长期照护体系的重要组成部分,但由于其不在市场上进行交易,一直以来都被认为是正式照护的“零成本”替代品[4]。近年来,长期照护资源配置矛盾问题凸显,学界对非正式照护的关注持续增加,许多学者开始对非正式照护和正式照护之间的关系进行了研究,为合理配置长期照护资源、科学设计长期护理保险契约、客观评价长期护理保险相关政策等提供了重要依据。这些研究的结论由于所调样本的家庭结构、家庭规模、经济发展情况、社会保障制度、养老文化等的不同而并不完全一致[5]。Sergi 和Cristina(2011)通过对现有的相关理论进行分析,将正式照护和非正式照护的选择间可能存在的关系总结为四种主要模式:替代、补偿、互补以及具体任务差异。其中,替代模式指的是当正式照护存在时,子女将减少其非正式照护的供给,即子女非正式照护替代了正式照护的供给,该模式在许多实证研究中得到了验证[5][6]。补偿模式从本质上来说属于替代模式的一种,它承认非正式照护对正式照护存在替代关系,认为需方在正式照护利用的决策上依赖于非正式照护的供给,当可及的非正式照护充分利用后仍无法满足长期照护需求时,需方才会诉诸正式照护[7]。互补模式则指的是由于受照护者的长期照护需求增加,两者的服务水平可能呈现同时上升的情况,该模式认为任何一种服务都无法独立满足受照护者的长期照护需求,对长期照护需求的增加意味着对非正式照护和正式照护需求的同时增加[6]。具体任务差异模式则是一种特殊的互补模式,它认为非正式照护和正式照护在具体任务上存在不同的分工,监护和照看主要由非正式照护来提供,而更为专业的护理需求则由正式照护来满足[8]。

为验证两种类型长期照护资源利用之间的关系,国外许多学者对长期照护服务的选择展开了实证研究。如Bonsang(2009)[9]对欧洲的健康、老龄化和退休调查数据(Survey on Health,Ageing and Retirement in Europe,SHARE)进行了分析,发现非正式照护与居家正式照护之间存在替代效应,而与疗养院正式照护之间存在互补效应。而Bremer et al.(2017)[6]通过对1223名痴呆症患者对不同照护类型的使用进行分析,发现非正式照护通过替代居家正式照护大量减少了公共卫生支出。Sergi和Cristina(2011)[5]通过对西班牙失能老人的照护方式选择模式的研究,得出了两者之间存在“补偿效应”,也即非正式照护和正式照护之间存在替代关系,在接受正式照护前,失能老人及其家庭一般首先考虑可及的非正式照护,当非正式照护满足不了其照护需求时,需方才会诉诸正式照护。从国内的情况来看,现阶段,我国学者对非正式照护的关注仍然极少,多数研究以促进和完善我国长期护理服务体系为目标,对非正式照护的需求、供给和相关政策对非正式照护的供给进行了定性分析。部分学者对非正式照护的社会经济人口特征、生活质量(满意度)等进行了实证研究。仅有林莞娟等(2014)[10]对利用相关数据对老年人是否使用家政服务、养老院服务和医疗服务的依据及其影响因素进行了分析,并得出了养老机构正式照护、家政服务和非正式照护间存在使用率上的反向相关关系。

对上述研究进行归纳,我们可以发现,这些理论主要关心的问题有两类,即非正式照护和正式照护利用率(是否使用正式照护)以及正式照护利用量(使用多少正式照护)之间的关系。各种模式主要关注的关系类型和相关性质可以总结如表1所示。

表1 正式照护和非正式照护关系模式

综上所述,非正式照护是长期照护体系最重要的组成部分,其与正式照护之间的关系直接影响需方的选择,从而对合理正式照护资源配置、长期护理契约设计均具有重要意义。如Finkelstein 和Mc-Garry(2003)[11]的两类型潜在需方模型,就是典型的通过风险类型(包括非正式照护的可及性)对长期护理保险支付意愿进行推导的多维私有信息模型;Rothschild和Stiglitz(1976)[12]分离均衡模型,则对长期照护需求的无差异曲线(其斜率为非正式照护和正式照护的边际替代率)的位置进行了假设;而Cremeret al.(2016)[13]的长期护理需求模型同样地,对两类型长期照护的边际替代率进行假设。当前,我国学者对非正式照护的关注较少,暂无对正式照护和非正式照护的相关关系的理论应用。

从理论上来说,所有长期照护相关的政策制定和评估都应将非正式照护考虑在内。而非正式照护中,最为常见的则是子女(包括孙子女)所提供的长期照护。为进一步了解正式照护和非正式照护间的关系,本研究利用中国老年人健康长寿影响因素调查(CLHLS)2014年调查的横截面数据,对我国老年人非正式照护和正式照护的利用进行了分析,为我国长期照护资源合理配置等提出了相关建议。

三、数据、模型和统计方法

(一)数据来源

本研究所使用的数据是CLHLS2014年的调查数据,该年度调查覆盖23个省份,调查对象为65岁及以上老年人和35~64岁成年子女,共计7129个样本①Center for Healthy,A.,Development,S.The Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey(CLHLS)-Longitudinal Data(1998~2014).In Peking University Open Research Data Platform:2016。。该数据库由北京大学健康老龄与发展研究中心/国家发展研究院建立,调查内容包括样本的基本社会经济人口特征、疾病和医疗资源利用和负担、心理性格特征、生活能力评价、照护资源使用情况等等。考虑到数据的可得性,本研究所选取的正式照护类型为养老机构,非正式照护则为子女后代(包括孙子女)及其配偶所提供的非正式照护。

(二)计量模型

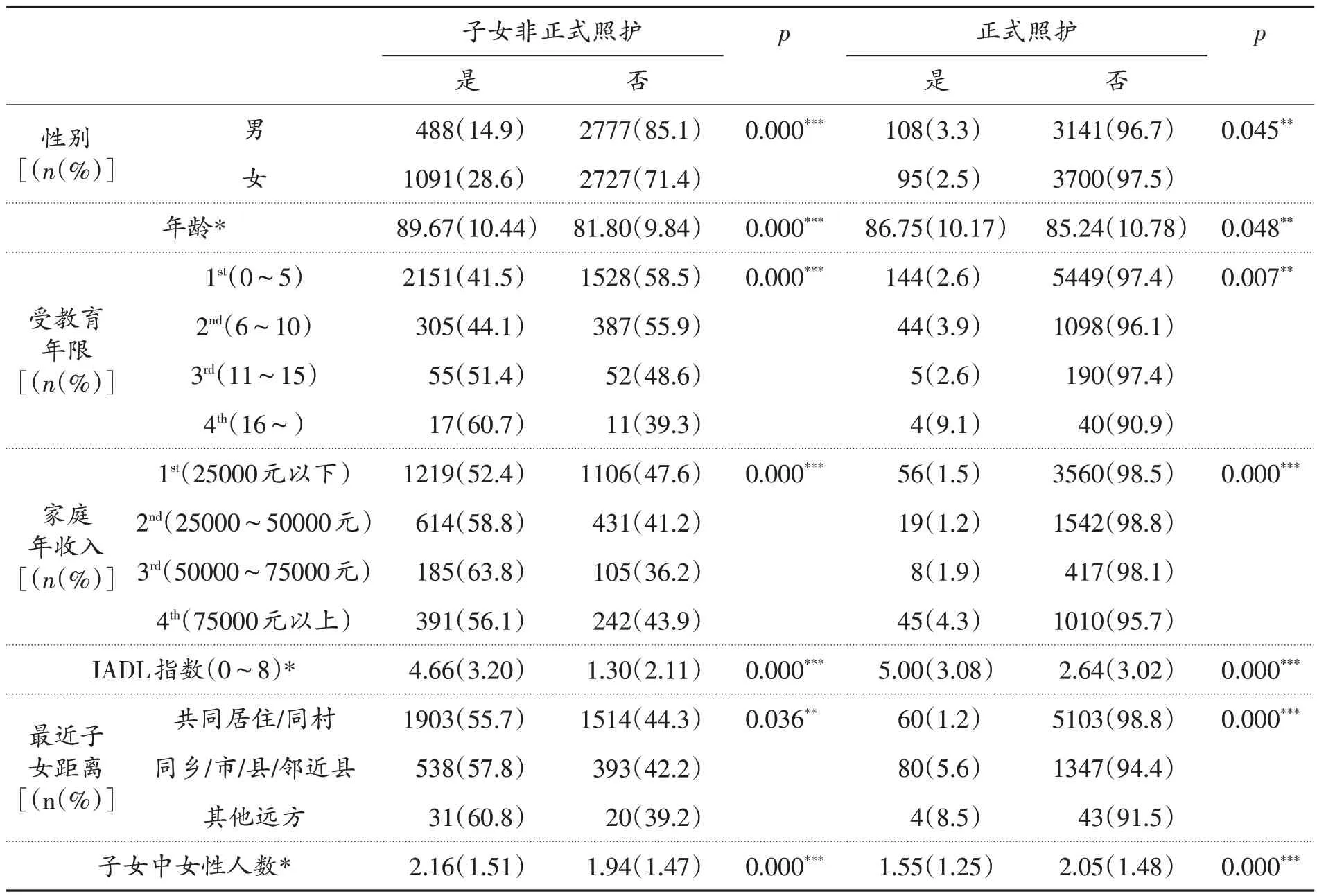

本研究使用Duan的两阶段决策模型来分析我国长期护理市场非正式照护和正式照护的选择[14]。这一模型认为服务利用可分为两阶段:第一阶段,需要照护服务的家庭决定是否使用正式照护;第二阶段,决定利用正式照护的水平。该模型有效减少了存在使用率偏低、使用水平偏态分布、极值导致的厚尾分布所带来的估计偏差,被广泛用于解释和预测卫生服务的使用决策,尤其是在对照组和实验组数量差别较大的情况下,如医保患者对住院服务的使用等[15]。Duan两步决策模型的第一阶段如式(1)所示,Ii为一个虚拟变量,反映个体i是否使用了医疗服务;第二阶段如式(2)所示,即使用了医疗服务的个体选择医疗费用的水平(MEDi)。假设总共有n个个体,其中使用了医疗服务的人数为N人,那么可以将两步的似然函数写成式(3)和式(4)的形式。因此,式(5),即似然函数的前半部分仅与式(1)中的参数有关,而其后半部分仅依赖于式(2)的相关参数。因此,即使式(1)和式(2)的残差向量有可能相关,但并不会影响似然函数的前半部分和后半部分的可分性,也即第一阶段和第二阶段决策模型的极大似然估计。

本研究的样本特征和Duan两阶段模型假设较为一致,即在接受照护的样本中,大多数选择的是某一种服务方式(在本研究中为非正式照护),而仅有少数选择另一种。第一阶段,样本及家庭根据具体情况(长期照护需求、非正式照护可及性、失能水平、家庭经济水平等),决定是否接受正式照护。第二阶段,样本及家庭则根据其具体情况(包括其接受非正式照护的状况),决定接受多少正式照护(在养老机构的花费水平)。第一阶段长期照护服务选择模型如式(6)所示,其中,formali为受访者i的正式照护量(受访者在养老机构的月均花费);Xi为受访者的一系列人口社会经济特征变量的向量所组成的矩阵,包括性别、年龄、受教育年限、家庭年收入;informali为受访者接受的子女非正式照护量(一个月内受子女照护小时数);Disi为受访者i的失能水平。在本模型中,受访者的失能水平通过IADL指数的高低来反映,该指数对工具性日常生活活动能力的八个方面进行评价,得分越高(0~8),说明受访者的失能水平越高。

在第二阶段(见式(7)),受访者依据其具体情况(包括其接受非正式照护的情况)决定其接受正式照护的水平。在决定接受正式照护的水平时,βi2可能发生两种情况:由于长期照护的总需求增长了,非正式照护和正式照护均有所增加,两者呈正相关关系;由于长期照护总需求增长,正式照护替代非正式照护,两者呈负相关关系。

(三)变量和统计方法

1.纳入模型的变量

本研究第一阶段的被解释变量为样本是否使用养老机构的正式照护,即利用率;第二阶段的被解释变量为样本接受的正式照护的服务水平(养老机构的月均费用),即利用水平,解释变量为个体的子女非正式照护供给水平(小时/月)。由于老人居住在养老机构中,难以衡量正式照护的服务量。根据对国内外相关模型中变量的选择情况,可以以养老机构的费用作为衡量正式照护的服务水平,这一指标一方面能够体现受照护者及其家庭的正式照护经济负担,另一方面能够同时较为准确地体现正式照护的服务量和服务质量。根据文献研究的结果,正式照护服务的选择还受到一系列其他因素的影响,如性别、年龄、受教育水平、家庭收入、失能水平。在衡量失能水平时,本研究选择的是Lawton-Brody’s IADL指数,该指数将老年人的主要日常工具性活动划分为八类,能够较为准确地反映老年人所需的长期照护水平[16]。

2.内生性和工具变量

许多研究表明,正式照护和非正式照护间存在内生性。这是因为两者所满足的都是长期照护需求,对于两者需求和供给的决定往往也是同时作出的,从而本研究采用的模型中解释变量可能与扰动项相关[9]。因此,本研究在第一阶段回归使用Probit 和工具变量Probit(IV Probit)回归法,并在第二阶段使用最小二乘法(OLS)及二阶段最小二乘法(2SLS)法对模型进行验证。对内生性进行Wald 和Dublin-Wu-Hausman 检验,并对工具变量进行过度识别检验。根据文献学习的结果以及本研究的数据可得性,本研究采用“最近的子女居住距离”和“子女中女儿的个数”作为工具变量。在国外非正式照护相关研究中,选取两者作为工具变量的都较多。实证研究的结果表明,最近子女的居住距离和子女的性别与非正式照护的可及性相关,而与受照护者对正式照护使用的决策独立[9][17]。

3.数据报告和统计方法

本研究对分类变量的报告采用频率和百分比的方式,并对其不同组占比差异显著性采用卡方分析;对连续变量的报告采用均值和标准差的形式,对均值差异显著性采用独立样本的t检验或方差分析进行检验,对连续变量间的相关性用Pearson相关系数进行检验。在描述性统计中,对占比、数量、均值、标准差以及检验结果(p值)进行报告。为降低量纲以及异方差对回归结果的影响,在第一阶段回归模型中,本研究对年龄和非正式照护小时数进行了对数处理。在回归分析中,对变量的平均边际效应(Average Marginal Effect,AME)及其标准差进行报告。在单因素分析中,本研究采用的显著性水平为α=0.05,在回归分析中,对p值进行标注。本研究使用SPSS 13.0进行编码,使用STATA 12.0进行描述性分析和回归分析。

四、实证分析结果

(一)样本及其长期照护选择特征

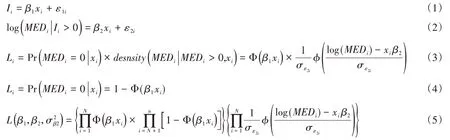

样本接受子女非正式和正式照护的基本情况如表2 所示。在7129 个样本中,共有4353 名(61.1%)受访者有不同程度的失能情况(IADL>0),其中,有1444(33.2%)位接受了子女的非正式照护,203(4.7%)名接受了养老机构的正式照护。从统计结果来看,女性(n=1091,28.6%)接受子女非正式照护的比例较男性(n=488,14.9%)高(p<0.001),而较男性接受正式照护的比例低(p<0.001);接受子女非正式照护和正式照护的样本平均年龄都较高(p<0.001,p=0.048);接受子女非正式照护的样本受教育年限(p<0.001)和家庭年收入(p<0.001)组间样本占比差异都具有统计学意义;接受正式照护的样本受教育年限(p=0.007)和家庭年收入(p<0.001)组间样本差异具有统计学意义;接受非正式照护和正式照护的样本失能水平均高于未接受照护的样本(p<0.001,p<0.001);两类型照护组别的居住最近子女距离占比差异均具有统计学意义(p=0.036,p<0.001);从子女中女儿的个数来看,接受子女非正式照护的样本女儿的数量显著高于未接受非正式照护组(p<0.001)。

表2 照护类型选择的描述统计分析

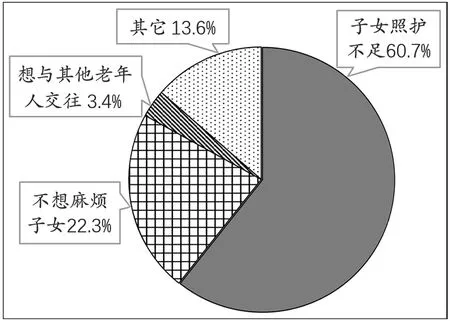

2014年的CLHLS对老年人居住在养老机构的原因进行了调查,调查的有效结果统计如图1所示。60.7%(n=125)的老年人选择居住在养老机构的主要原因均为子女的照护不足,22.3%(n=46)的老年人是因为“不想麻烦子女”,3.4%(n=7)的受访者选择主要原因是“可与其他老年人交往”。可见,超过80%的老年人接受养老机构照护的决策都与子女的非正式照护相关,这一结果初步验证了本研究计量模型的假设,即老年人在选择长期照护服务模式时,首先考虑的是非正式照护的可及性,非正式照护对正式照护存在补偿效应。

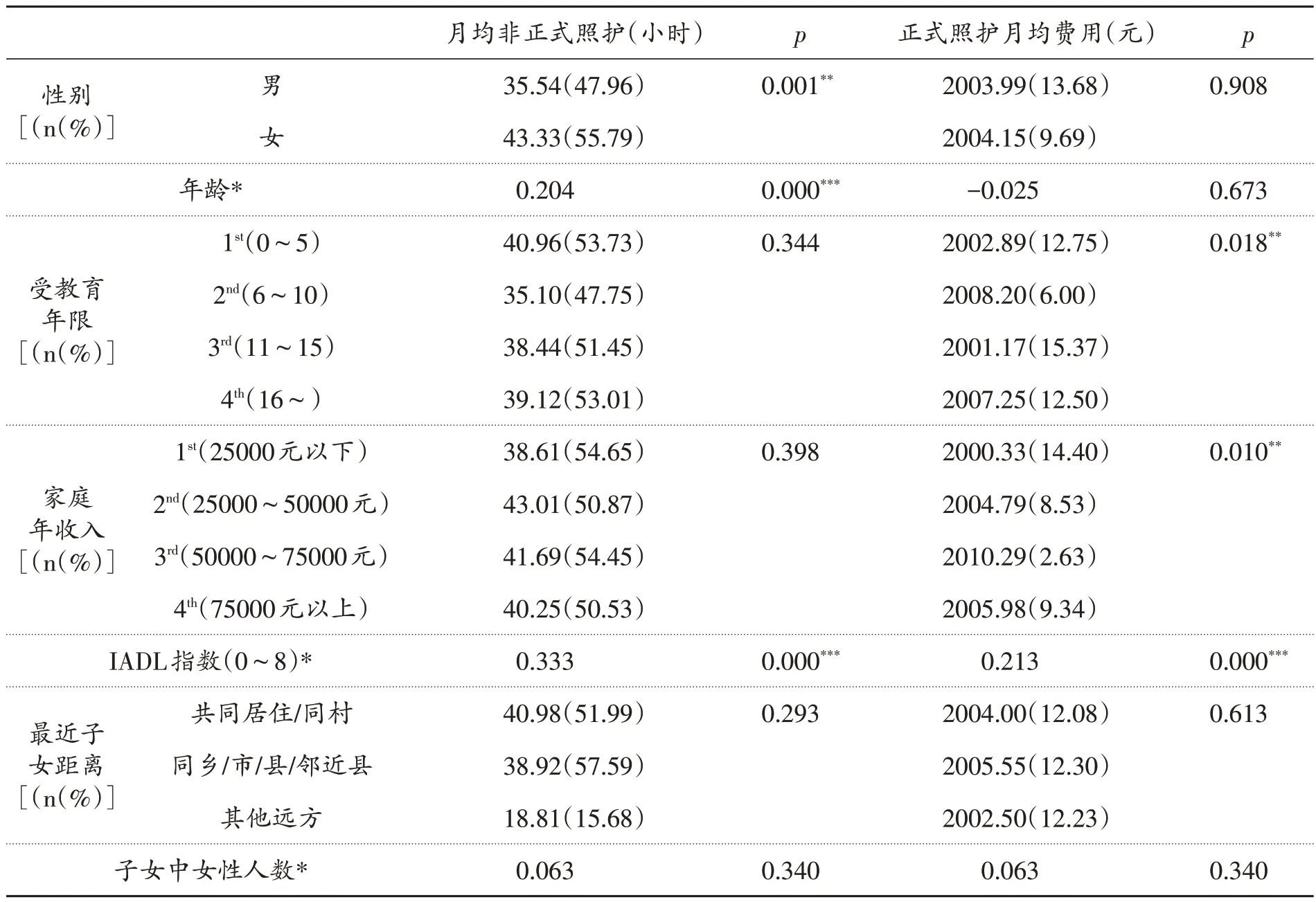

进一步对两种类型长期照护的接受量进行分析。样本月均子女非正式照护小时数为40.30小时(SD=53.01),养老机构的月均费用为2004.08元(SD=11.76),对两种类型的进行分析(见表3),女性(43.33,SD=55.79)较男性(35.54,SD=47.96)接受了更多的非正式照护(p=0.001<0.050),而不同性别之间正式照护费用没有显著差异(p=0.908)。年龄与非正式照护量呈正相关关系(Pearson Correlation=0.204,p<0.001),与正式照护费用相关性不显著。受教育水平和家庭年收入的正式照护费用组间差异均具有显著差异(p=0.018<0.050,p=0.010<0.050)。样本的失能水平(IADL指数)与受非正式照护量和正式照护费用均存在显著的正相关关系(Pearson Correlation=0.333,p<0.001;Pearson Correlation=0.213,p<0.001)。

图1 选择养老机构照护的主要原因

表3 长期照护量选择的描述统计分析

(二)非正式照护和正式照护的利用的回归分析

进一步对数据进行回归分析,结果如表4所示。Probit回归模型(Pseudo R2=0.1151,p<0.001)结果显示,未接受非正式照护、女性、受教育年限较高、失能水平较高的样本,更有可能接受正式照护。根据回归分析结果,本研究IV Probit 模型Adjusted R2为0.3591,F(12,3497)=164.85(p<0.001),Wald test chi2(1)=8.98(p=0.003),说明接受非正式照护为该模型的内生变量的假设,选择的工具变量对内生变量有较好的解释力,且不存在弱工具变量和过度识别问题。接受非正式照护和接受养老机构正式照护两者存在显著的负相关关系,接受子女非正式照护时间增加1.72小时,其进入养老机构的概率将减少20.1%(p<0.001),也即在控制了其他变量的额前提下,每增加一小时的子女非正式照护量,其进入养老机构的概率减少11.7%。男性较女性更不可能(-2.6%,SD=0.004)进入养老机构接受正式照护(p<0.050),年龄(p<0.001)和IADL 指数(p<0.001)也与接受正式照护呈正相关性,家庭年收入较低(25000元以下)与接受正式照护的概率呈负相关(p<0.050),在本研究中,收入最低组别的受访者较其他组别接受正式照护的概率低4.5%(SD=0.016)。失能水平对样本接受正式照护的边际效应为9.3%(SD=0.005)。

在第二阶段工具变量模型分析阶段,根据稳健DWH 检验的结果(Robust score chi2(1)=0.504,p=0.477),拒绝了解释变量和被解释变量内生的备择假设,认为当接受养老机构照护后,老年人接受的非正式照护量与其在养老机构的花费为外生变量。因此,此时选择使用OLS的结果对第二阶段回归结果进行分析更为准确。对正式照护和非正式照护结果显示,与养老机构月花费相关的主要因素有子女非正式照护小时数以及家庭年收入。在接受正式照护后,非正式照护和正式照护费用呈现显著负相关的关系(p<0.001),边际效应系数为-0.306(SD=0.104)。同时,属于家庭年收入最低组别的样本,其正式照护的花费较其他稍高收入的组别较少(p<0.050),边际效应系数为-10.143(SD=0.104)。

表4 回归分析结果

五、讨论与结论

根据本研究的实证分析结果,我国老年人所接受的非正式照护和正式照护间存在既存在补偿效应,也存在替代效应。即非正式照护量的增加将减少老年人使用养老机构照护的概率,同时,对于接受了养老机构正式照护的老年人来说,非正式照护量的增加将减少其在正式照护上的花费。本研究的结果对我国进一步合理配置照护资源和推进非正式照护相关研究有如下启示。

第一,进一步重视非正式照护资源在长期照护体系中的作用和地位。非正式照护是长期照护体系的重要组成部分,在是否接受正式照护服务的决策中,接受非正式照护的老年人接受正式照护的概率更小,两者之间存在补偿效应。在本研究的失能和半失能老人中,有1444名受访者(32.8%)接受了子女的非正式照护,而仅有203名受访者(4.7%)接受了养老机构的正式照护,非正式照护者平均每月提供超过四十小时的照护服务。可见,现阶段我国绝大多数的长期护理服务需求是由非正式照护服务满足的,非正式照护在我国现阶段长期护理服务体系中具有举足轻重的地位,应在所有长期照护服务相关制度安排和政策中,切实考虑其对非正式照护和非正式照护者的影响。

第二,对非正式照护资源进行调研和预测,合理配置正式照护资源,尤其注重无子女老人的照护服务供给。子女的非正式照护对正式照护具有补偿效应,即在决定是否利用正式照护时,需方主要考虑的是可及的非正式照护是否能满足其长期照护需求,在全部可及的非正式照护使用完,仍然无法满足其照护需求时,才会考虑使用正式照护,这一结果与国外部分相关研究结果也基本一致[9]。现阶段,许多地区在进行正式照护资源配置时(如养老床位建设指标),多以户籍老人的人口百分比为依据,而未对非正式照护相关因素进行直接考量。本文认为,在应对老龄化社会和随之增长的长期护理需求时,应充分考虑正式照护和非正式照护之间在决定是否接受机构正式照护时的补偿关系,对各区域非正式照护的可及型进行充分调研和估计,尤其注重无非正式照护来源的老年人的照护体系建设,减少在建立长期照护服务体系时可能造成的资源配置供求不匹配的情况,造成资源浪费。

第三,正式照护的资源配置应充分考虑非正式照护可及性和经济发展状况,在人口流动性较高的地区或社区,可以适当考虑配置差异化价格的正式照护资源,在“保基本、兜底线”的基础上,充分发挥市场作用,满足不同家庭收入层次老年人的照护需求。当老年人需要正式照护,但子女同时可提供较多的非正式照护以替代部分正式照护需求时,老年人及其家庭可能选择较低的正式照护费用水平。同时,在第二阶段回归时,发现控制变量中仅有收入水平与正式照护的月均收入相关,因此,在进行正式照护资源配置和价格管理方案时,应综合考虑当地的经济发展状况及老人家庭的收入水平。

第四,运用科学的方法对非正式照护的经济价值进行衡量,能更为准确地预测老年人及其家庭的决策模式,为更为科学地设计长期护理保险契约提供实证依据。在本研究中,第二阶段回归时,由于解释变量和被解释变量的内生性未通过Durbin-Wu-Hausman检验,认为正式照护量和非正式照护量两者外生,因此本研究使用了OLS回归的结果进行分析。这一结果与Bonsang(2009)的研究结果十分相似。该研究在第二阶段工具变量回归时,由于无法拒绝非正式照护和正式照护两者外生的假设,而采用了简单最小二乘回归的结果对模型进行解释[9]。本研究认为,这可能是由于在第二阶段决策中,受照护者及其家庭对非正式照护供给量决策的依据发生了改变。根据Cremer et al.(2016)的正式照护和非正式照护选择模型,需方对两类型照护的选择并非基于两者的需求量或供给量,而是根据两者的边际经济价值,即当受照护者(或其家庭)认为接受非正式照护所带来的边际成本等于接受正式照护带来的边际成本时,其对两者的选择达到均衡[13]。因此,本研究建议,对非正式照护的经济价值进行科学的衡量,以更加精确地分析老年人对长期照护的支付意愿;并对正式和非正式照护利用决策的内在机制进行进一步分析,以对我国长期护理保险的契约设计和相关政策(如对非正式照护者的补助水平)提供实证依据。国外对非正式照护经济价值进行衡量的方法主要有近似商品法、机会成本法、联合价值评估法等。对非正式照护经济价值的衡量对长期护理契约设计以及两者需求量的决定有重要意义。

本研究具有一定的局限性。第一,由于CLHLS问卷中对非正式照护使用所问的问题是“您所接受的照护主要是由谁来提供的?”,其选项包括子女、孙子女、亲戚、朋友/邻居、家政服务等。由于该问题的选项为互斥选项,因此,本研究未能进一步分析子女非正式照护与保姆/家政服务所提供的正式照护的相关性。根据国外相关研究,非正式照护对不同类型正式照护的替代效应有所不同。本文建议,可以采取实验法和问卷调查法,对非正式照护的不同类型(子女非正式照护、配偶非正式照护、其他非正式照护)对不同类型正式照护(疗养院/养老机构、保姆、护工/护士等)的替代和互补效应进行分别分析。第二,本研究所使用的数据为横截面数据,对于,可以使用CLHLS中追踪调查所形成的面板数据,对接受长期照护的老年人进行动态分析,以了解在不同时期人们对不同类型正式照护和非正式照护的选择及两者之间的关系。