受构造控制的某高陡岩质边坡滑塌灾害机理分析及其治理方式研究

刘玉华

(中煤地质集团有限公司, 上海 200000)

1 前言

崩塌及滑坡是我国最常见的地质灾害种类,其造成的危害较大,多发生于丘陵地区或者山区;工程建设、矿业开采等经济活动所形成的高陡边坡也极易发生滑塌灾害。在岩质边坡中,滑坡及崩塌的发生主要受控于边坡构造;在构造复杂的情况下,其多种结构面组合造成的破坏后果往往较大,群体效应强[1-4]。本文以某构造发育的超高岩质边坡为例分析其滑塌的机理及破坏特征,并对边坡的综合治理方案及监测方式进行研究。

2 地质概况

该边坡原为建筑用石灰岩矿山,闭坑后土地利用开发过程中,对残留边坡进行综合治理。该边坡坡底场地标高36.32~47.36 m;坡顶标高最高处162.04 m;坡体最高处达114.68 m;属于超高边坡。边坡施工采取光面爆破削坡;每15 m高度设置一平台(宽4~5 m);平台间的坡面坡度50°,坡面采取挂网客土喷播的方式进行生态修复。

边坡及场地地层岩性为由震旦系西峰寺组岩石组成,在施工过程中发现,边坡内部岩层构造比较复杂,发育多条断层及褶皱。在构造作用下,多处岩层倾角小于边坡坡面角度,加之岩层层面及节理的共同作用,使得岩体呈现局部临空状态;多处岩层由于节理、断层、岩层面组成了楔形边界。在边坡开挖结束后一个月内先后发生了两次滑塌灾害,滑塌体体积多达到3 000~4 000 m3;造成边坡施工中断;严重威胁场地内在建工程及人员的安全。

2.1 岩石岩性

根据边坡开挖揭露,由坡顶至坡底自上而下出露7个岩性层;局部受褶皱或断层影响,岩层有重复出现现象,分述如下:

①灰褐色的泥质页岩,片状;

②灰黑色薄层状含碳灰岩及细砂岩;

③灰色中夹薄层状石灰岩、灰色白云岩;

④深灰色厚一中厚层状石灰质岩,块状构造;

⑤灰黑色薄一中厚层状石灰岩,夹薄层状含炭质灰岩和细砂岩;

⑥含碳质泥质灰岩;

⑦灰白色灰岩夹薄层泥质岩,条带状分布。

2.2 层理

岩石层理十分发育,主要为水平状层理、局部有波状层理、偶见楔状交错层理和透境状层理:水平层理层纹呈直线平行状,层纹连续性好并与层面平行,层理厚几厘米至十几厘米不等,局部大于50 cm;波状层理局部发育在薄层状灰岩中,波纹基本对称,总体展布方向与层面平行,有时可见波状清晰的波痕压模等原始沉积造。其发育程度与岩石性质关系密切,具体情况见表1。薄层状石灰岩中层理最发育,层理面多呈微张一紧密状,层理产状受褶皱构造作用影响很大,层理产状330°~40°∠30°~75°。

表1 不同岩性层理特征

2.3 节理

坡面岩体主要发育有3类节理:倾向节理(横节理)、走向节理(纵节理)和斜向节理。倾向节理(横节理)最发育,全区均有分布。节理密度疏密不一,大多与层理面呈高角度相交,一般具有张性特征,节理延伸短,节理面多呈微张状,常见方解石细脉沿节理充填。局部呈网脉状,偶见共轭状节理。倾向节理(横节理)易与层理面相互交切形成松动岩块和,崩塌楔棱体。走向节理分布不普遍,节理面平直延伸长,产状陡立,节理倾向与坡向基本一致。斜向节理不甚发育,一般延伸不长,呈不规则状。其次,岩层表面局部见有与横向节理大致同向延伸的卸荷节理存在,具有延伸短,节理面不平直,局部呈追踪状展布。

2.4 褶皱

坡面岩层由一系列轴向北东东的向斜和背斜组成复杂的复式褶皱,褶皱岩层形态主要呈圆弧状,其次局部见有尖棱状、箱状或挠曲状。坡面东部边坡为一向斜构造的南翼,为一斜立倾伏褶皱,该向斜轴向20°,枢纽向北东呈缓倾角倾伏,倾伏角度10°左右,北翼产状154°~167°∠65°~73°,南翼下部产状330°~360°∠34°~55°、上部产状335°~6°∠43°~73°,南翼层理倾向与边坡坡面基本一致,形成了较多的顺向坡,而且多处出现有层理临空的现象。

由于褶皱构造的作用,尤其多级褶皱叠加时,使层理构造产状变化甚大,层理与坡面的交切关系也较复杂多变,一个平整边坡的不同部位层理面的临空状况不尽相同。

2.5 断层

坡面断层构造发育,主要有5条具压扭特征的断层较为明显。

(1)F1断层:为一顺层断裂,产状340°~355°∠40°~60°;断层面呈波状起伏,层产状与层理产状基本一致,断面光滑,擦痕明显,擦痕倾伏方向与断层倾向一致,上盘向下滑动,未见明显破碎构造,但沿断层面见有滑痕,是边坡破坏的主要运动结构面,多处见有沿断层发生顺层崩塌作用后形成的光洁岩面。

(2)F2断层:为一纵向断层,产状185°∠70°,未见有断层泥等软弱物质,断面紧闭未见明显岩石破碎现象。

(3)F3断层:斜切褶皱轴向,使褶皱轴斜向切错,错距60余m,断层面呈舒缓波状,总体产状320°∠70°,局部断层破碎带宽1~2 m,见有碎裂状构造岩并有大量铁质浸染。该断层在PM2坡面东部(B2区)切断向斜构造倾伏端,破坏向斜构造的连续性。

(4)F4断层:为一纵向断层,断层走向与褶皱轴向基本一致,与向斜南翼呈反切坡关系,与F1断层呈现共轭交切关系,断层面具舒缓波状特征,总体产状177°∠35°。沿断层面未见明显岩石破碎现象,断层带内断层泥等软弱夹层不发育,对边坡的破坏主要表现在与层理面坡和切断岩体的整体性。

(5)F5断层:属横切断层,切错地层使地层在走向上不连续,断面呈舒缓波状,断带宽l.5 m,带内岩石破碎明显,断层两侧岩体呈断层接触,产状290°∠65°。断层切错背斜轴向,断层上盘(西盘)地层层理下部陡立,上部与坡面呈反向坡,断层下盘(东盘)层理倾向与坡面基本一致,但倾角一般大于坡面角,局部见有顺向坡存在。

2.6 水文地质条件

(1)潜水:该类地下水主要赋存于表层残坡积层中,富水性较差,渗透性较好;主要受大气降水补给,排泄方式为侧向径流。

(2)基岩裂隙水:基岩裂隙水主要赋存于泥岩、页岩、石灰岩中,水量受多种因素影响较大,补给来源主要为潜水,次为基岩风化层侧向径流补给;径流方式主要通过岩层节理裂隙、构造由高处向低处渗流。

(3)岩溶裂隙水:本区岩溶不发育,富水性差,在断层交汇部位岩溶较发育。

3 边坡破坏特征及演化特征

3.1 破坏特征

边坡破坏型式明显受构造控制,以层理面、断层面、节理面及临空面形成楔形块体[5],并且软弱夹层面、断层面及层理面提供了滑动的基面。

由于该边坡削坡施工是采取爆破施工,在爆破震动、岩体卸荷、降雨等多种因素叠加作用,岩体在沿岩层范围内产生一定的张拉力[6];在拉张力的作用下沿垂向节理和其他裂隙面开裂,与其他结构面组成楔体边界;形成多个楔形块体,进而形成群发性楔形破坏。该边坡滑塌楔体的运动不一定沿某个特定层面呈整体性滑动,而是以F1断层面或与之平行的岩层层理面为基面,以间断的边界拉开由下而上逐渐滑动破坏。运动面主要发生在含软弱夹层的层状灰岩中,在外来因素作用下导致层间摩擦力小于岩体下滑力,由此发生滑塌灾害。

3.2 破坏演化特征

边坡破坏区结构面倾角及倾向是边坡的稳定的关键因素,己发生的崩塌体剖面上呈楔体状,滑塌体厚度平均在3 m左右,断层面或层理面为滑动基面,与层理面高角度相交的节理面成为楔体的切割边界,极易引发群发性楔形破。

关于楔形破坏的原因及分析,多位研究人员指出,楔形破坏应在超静假设状态进行分析。但是实际边坡受外界干扰因素较多,对于结构面较多的边坡模型,其破坏形式取决于结构面的形态及其与边坡产状的组合关系。尤其该边坡采取爆破施工,爆破惯性荷载对岩层层理及节理均有不利的影响;加之边坡开完后发现不良结构时,未采取应急加固措施,在雨水的影响下,岩层之间摩擦力变小,节理逐渐加深加大,继续引发岩块滑塌。

由于边坡施工设置平台,在局部岩层倾向与边坡倾向一致的地方,平台的设置,切断了岩层的连续性,增大了岩层的下滑力;并在节理或者其他裂隙处形成拉张作用,加之本边坡构造较发育,多种结构面共同作用,使得岩体的滑塌逐步加剧。

4 边坡稳定性分析

4.1 基本分析

(1)由于顺坡向的层理面处于临空状态,并且层理面间因多呈微张状和软弱夹层的存在使岩层间的摩擦力大大降低,边坡容易以层理面或以顺层断层面为运动面发生楔体状崩塌破坏,因此边坡处于不稳定的状态。

(2)断层、节理及岩层层理面相互交叉,在外部荷载的作用下,极易造成楔形破坏。

(3)根据现场勘查,以层理面的临空分析,将坡脚最低临空结构面按照层理面产状的空间展布作为潜在运动面考虑,据此推测潜在运动面分布在层面5~18 m。

(4)由于岩面裸露,增加了大气降水沿岩石裂隙下渗补给作用,从在向斜转折端见有数处地下水出露点的现象上分析,层理面是地下水主要的水力连系面,基岩裂隙水具有沿层理面向向斜转折端汇集的特征,由此降低结构面间的摩檫力,这也是滑塌破坏的主要影响因素之一,持续的降雨有可能引发再次崩塌。

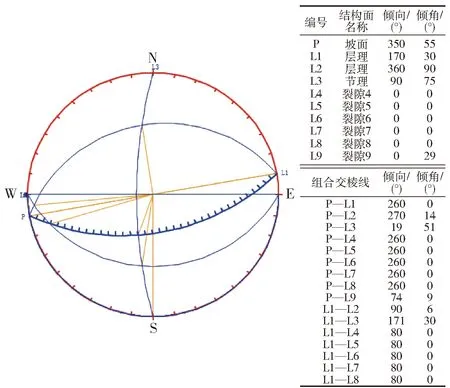

4.2 结构面赤平投影分析

根据边坡(A、B、C、D区)的不同特征和空间分布对边坡的稳定性和危险特征对其主要结构面进行赤平投影分析,按结构面空间展布特征将边坡划为不稳定、欠稳定和基本稳定。

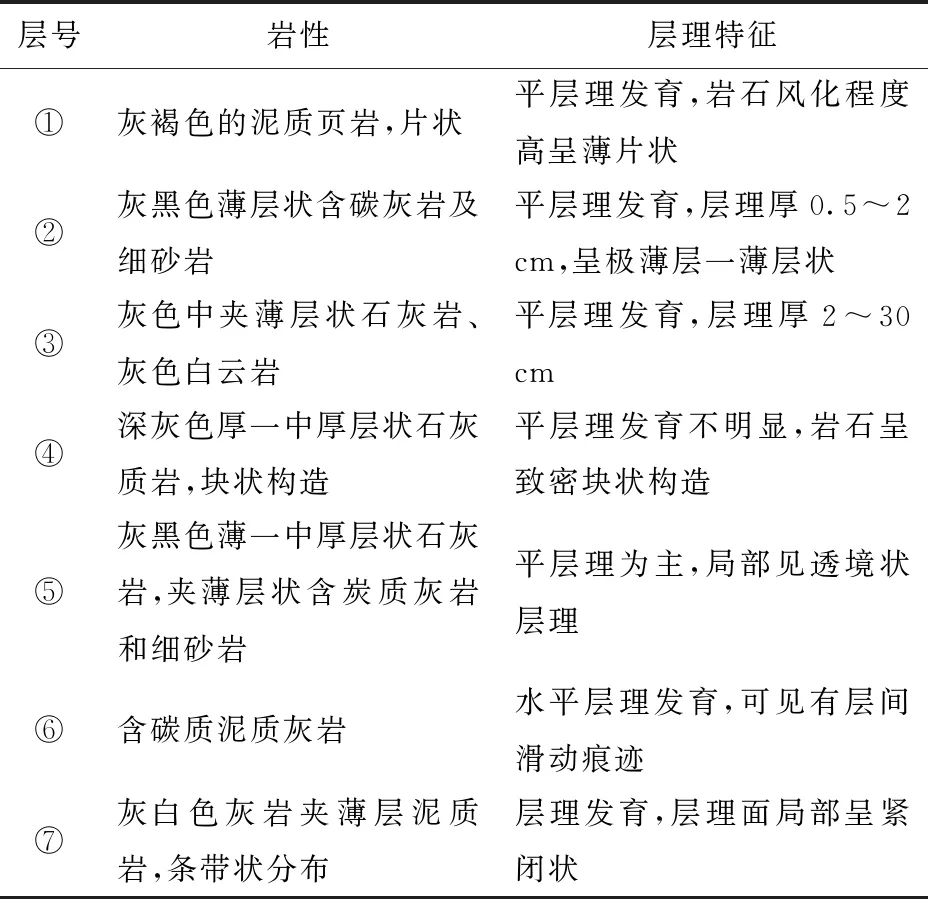

1)A区

位于南侧边坡东部+105 m平台和+135 m平台以下区域,也是潜在运动面的主要分布区。己经发生的二次滑塌,塌残留体底部临空成为危岩体。层理倾向与边坡倾向基本一致,发育的横节理和层理面间的交棱线与坡面倾向交角小于20°,且倾角小于坡面角,坡脚结构面临空,存在潜在滑动面和变形的不利因素,潜在崩塌体厚度5~18 m,存在以层理面为运动的顺层崩塌可能存在不稳定的临空体和坡脚结构呈临状态是该区主要的灾害隐患,边坡不稳定。A区赤平投影分析如图1所示。

图1 A区赤平投影分析

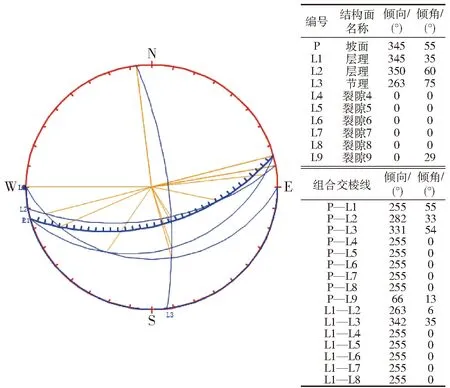

2)B区

位于A区西侧和+105 m平台、+135 m平台以上区域。层理倾向与边坡倾向基本一致,发育的横节理和层理面间的交棱线与坡面倾向交角小于25°,且倾角小于坡面角,部分平台上的坡面局部存在层理面临空状态,临空面的层厚小于5 m,具有上部厚下部薄的特征,存在以层理面为运动面发生顺层破坏的可能。平台上的顺向坡局部出现剪出口和其他不良结的存在是该区主要的灾害隐患,边坡不稳定- 欠稳定。B区赤平投影分析如图2所示。

图2 B区赤平投影分析

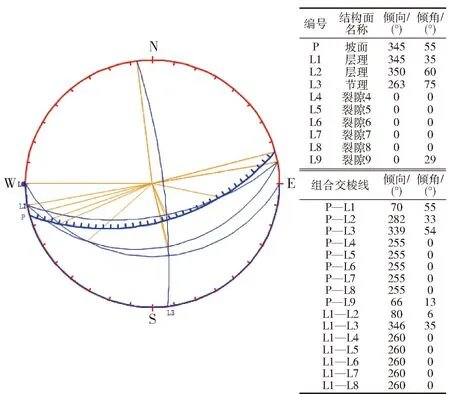

3)C区

位于B区上部到150 m平台以上区域,层理面倾向与坡面呈正切坡关系,层理与节理面的交棱线与坡面倾向基本垂直,结构面不存在临空面,边坡表层裂隙面的交切形成松动岩块,坡面不平整,存在表层落石的可能,边坡欠稳定。C区赤平投影分析如图3所示。

图3 C区赤平投影分析

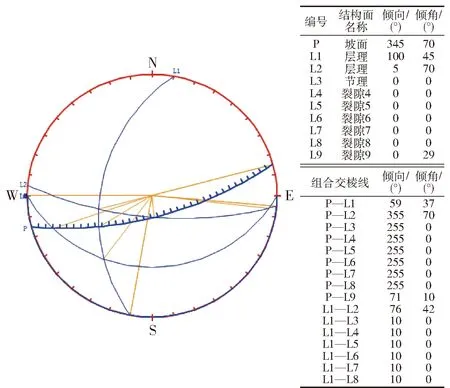

4)D区

位于南侧边坡西部到80 m平台以下区域,层理倾向与坡面呈反向坡关系,但节理发育,节理产状与坡面产状基本一致,多处坡面由节理面组成,结构面不存在临空面,但由于节理面陡立紧密度差、延伸长间距小,存在倾倒崩塌的可能,边坡欠稳定。D区赤平投影分析如图4所示。

图4 D区赤平投影分析

5 治理工程设计方案研究

5.1 边坡等级划分

本边坡高度大于100 m,属于超高边坡;坡脚场地区域为重要工程建设项目,边坡破坏后果非常严重,根据边坡工程安全等级划分确定本边坡等级为一级。

5.2 加固方案选择

根据本边坡破坏特征及结构面的特征,针对已出现滑塌的区域及欠稳定区域采取加固治理。岩层加固技术在国内比较成熟,拟选择锚杆及预应力锚索对岩层进行加固,增加岩层面间的黏合强度,坡体及平台表面采取喷射混凝土防护,对其他稳定区采用边坡进行生态复绿(挂网客土喷播方式)。

5.3 边坡设计参数的确定

根据经验值暂定黏聚力C和内摩擦角φ,并根据已发生滑塌的区域(假设安全系数K值为0.95;岩体下滑力为0)进行C和φ值的合理性,再结合未发生滑塌边坡(假设安全系数K值为1.05,岩体下滑力为0)反算C和φ值。

模拟计算出岩体参数C和φ之后,选择一横断面为例,计算安全系数K值为1. 35时,确定深层滑移面的下滑力,根据下滑力确定锚杆及锚索的参数,再根据锚杆及锚索的参数建模反算安全系数K是否满足假定值。

5.4 监测方案

监测对象主要是边坡岩体、坡体后缘及边坡加固工程,施工期间每天进行监测,施工结束后1次/月,雨季增加监测频次。锚杆及锚索监测根数根据规范执行(锚杆监测数≥总数3%、锚索监测数≥总数3%)。

锚杆、锚索的应力变化及损失是否在允许范围内,坡体一共设置80个监测点,监测点均匀布置在坡体平台上;坡面另行设置3个监测孔(深度30 m)。

预警值:监测点连续3天日变形3 mm或累计达到10 mm或者监测数值出现较大变化时,累计位移量和累计沉降量小于20 mm,最大位移速率和沉降速率小于2.5 mm/d。

6 结论

该边坡在施工过程中发现岩体构造较复杂,多组构造面相互交叉,形成不稳定的楔形体,加之群发性,导致边坡失稳。根据分析岩层的构造面及其与边坡的产状的组合,分析出边坡的稳定性及其破坏特征。根据破坏特征及模式,选择了相应的加固方案。坡体经过加固施工结束后,原欠稳定的岩层之间的结合度得到加强,雨水浸入岩体的途径被切断。根据经过两个监测周期的监测,边坡的位移值都在预警戒值内。