新教育与1920年代地方政治力量的重组

——以1924年绍兴女师的“卓潮”事件为中心

金 星

(复旦大学 中文系,上海 200433;阜阳师范大学 文学院,安徽 阜阳 236037)

1924年5月27日,在绍兴县议会年度第二十二次常务会议中,议员毛鼎培、徐维椿提出了一项关于绍兴县女子师范学校(以下简称“女师”)的新案。案由为“该校1924年度预算需款万元以上,因县自治费入不敷出,所增三千余元断难筹措”[1],故拟停办“女师”,将学生转入同等学校,同时补贴每位学生二十元的书籍费用。面对突如其来的议案,部分谨慎的议员并未当即表示赞成,经过一番辩论后决定将此事交付县议会财政和教育二股联合审查[2]。于是在29日的会议中,这项尚待审查的议案又重被提呈。得知此消息后,“女师”的学生反应异常激烈,在他们看来,毛鼎培等人停办“女师”并非事出偶然,完全是一场酝酿已久的谋划。因为自上一年冬季县议会诋毁“女师”学校演出郭沫若新剧《卓文君》开始,双方相互指责的舆论就一直没有中断,直到次年5月省教育厅才给出“公允”的裁决,但结果对“女师”不利。愤怒的学生和部分新派人士在29日冲进会议现场,试图阻止议案通过,呈案议员毛鼎培落荒而逃。为避免事态激化,副议长徐绳宗向学生和民众宣布取消该案。之后在绍兴县议会回复省教育会的函件中,学生们的行为被表述为“突有形似学界多人,来会骚扰”[3]。但在学生看来,这次冲击议会的行动是反抗封建、争取自由独立之女权的正当学潮。据说在场参与驱逐议员者除绍兴“女师”学生50余人外,尚有不明身份的绍兴县民40余人。由于1924年5月的《越铎日报》现已全部遗失,我们很难了解当时的具体情况,但是在1985年浙江省青年运动史研究室所编的青运人物传略中,一个隐藏在绍兴第二小学担任训导主任的共产党员及其领导的社会主义青年团(SY)团员,被描述为是这次行动的负责者(1)参阅《何赤华烈士传略》《青年先驱者之歌:浙江青运人物传略》(第一辑),杭州:浙江省青年运动史研究室1986年编印,第132页。。绍兴“女师”师生表演新剧《卓文君》何以激起地方议员兴师动众地讨伐?地方女子师范学校的师生和议员们之间的冲突,又为何由一个革命党团组织领导了此次行动?种种细节表明,1924年绍兴“女师”的学潮运动和地方革命的动员之间存在密切的关联。

在1920年代中国革命研究史上,关于地方革命力量如何形聚这一问题曾受到多位学者的关注,但基本上都围绕着“政党组织化”为中心展开研究。主要观点有二:一是地方旧士绅加入新政党完成新旧精英政治的过渡,二是地方新知识分子借助“民众运动”推动地方力量的组织化[4]。在地方知识分子以“运动”的方式推进地方力量党化的研究中,不少人忽视了新教育思潮和新学生群体在这一过程中承担的作用。在1920年代的地方政治生态中,新文化通过教育立法首先在学校的推广让学生成为革命运动的急先锋,而社会运动易于“政治化”[5]的特点在“城头变幻大王旗”的时代又显得格外突出。本文以1924年绍兴“女师”的学潮为例,探寻新教育对1920年代中国地方政治力量重组的影响。

一、1923—1924:绍兴女师“卓潮”的发生及延续

绍兴女子师范学校原名明道女子师范学校,鲁迅最亲近的叔祖周椒生、二弟周作人、三弟周建人都曾在该校任教。在绍兴地方多本革命史汇编书籍中,1924年绍兴“女师”的学潮经常被误认为是因演出话剧《卓文君》而引发的“卓潮”(2)据中共绍兴县委党史资料征集研究委员会编《绍兴革命大事记1919—1949》“1924年5月”条记载:“是月底绍兴女师学生演出《卓文君》《孔雀东南飞》等新编反封建戏剧,全城反响强烈。”在“1924年6月”条记载:“四日绍兴县议会以‘女师男女师生合演《卓文君》有碍风化’等为由,开会决定‘停办女师’。消息传出,女师学生强烈反对,奔走各地求援,呼吁各界同情。”参阅中共绍兴县委党史资料征集研究委员会编《绍兴革命大事记1919—1949》,1986年内部印刷版,第50页。后来的“文坛失踪者”王以仁曾把1923年省立五中学潮发生的原因误认为是沈肃文支持学生表演新剧《卓文君》(王以仁:《沫若的戏剧》,《民国日报·文艺周刊》1924年7月22日第43期),并不知情的王以仁在文中写道:“但是沫若虽在狂呼,而奴性最深的中国人,却谁也不曾被他唤醒!可怜我们浙江五中的校长沈肃文,因为排演这一本《卓文君》竟被那班钻进铁圈里面去维持风化的议员老爷们所弹克,终于把他的校长的位置牺牲!”也有人把1924年5月底学生反对“停办女师”学潮误认为是因为县议会反对女师学生表演新剧《卓文君》。参阅李雯:《大革命时期的绍兴女师》,绍兴县政协文史资料研究委员会编《绍兴文史资料》(第4辑),浙江人民出版社1988年版,第68页。,但是实际的“卓潮”发生于1923年底,即“女师”学生在纪念学校成立二十周年纪念会上演出新剧《卓文君》而引发的学潮。1923—1924年间,绍兴“女师”总计爆发了三次规模不等的学潮,三者之间存在密切关联。因演剧而爆发的“卓潮”既可以视作是第一次学潮的延续,又可以视作是第二次学潮的起因。早在1923年4月,因“女师”校长俞少村辞退了一位林姓新派教员,学生们发起了驱逐校长的运动(3)参阅张处德《辛亥革命时期绍兴同盟会光复会会员略举》,《辛亥革命绍兴史料:纪念辛亥革命七十周年》,绍兴市政协文史资料组1981年编印,第85页。。俞本人原系辛亥革命时期绍兴县光复会会员,新政后即为绍兴县议员,同时担任“女师”校长。此次事件起因于新派教员林某与旧教员意见不合而遭到排挤,被强令中途解职[6]。林“居心公直”颇受学生爱戴,学生要求校长挽留林教员并撤换旧教员何逸仙、阮平甫二人,不料校长不仅不肯答应反而对学生“大骂一番”[7]。本来驱逐教员的学运升级为驱逐校长,5月15日备受学运压力的俞少村离职,隔日新派校长朱兆萃从上虞春晖中学调来就任[8]。

据《大革命时期的绍兴“女师”》记述,朱兆萃执掌校务后锐意革新,新文化风气渐浓。他允许学生建立各种民主自治的社团,支持学生演出新剧,这些行为在当地以旧士绅为代表的议员们看来是“不守本分”“大逆不道”。1923年11月17日,绍兴“女师”为纪念本校成立二十周年而大演新剧。第一日演《虚荣》《鬼火》《孔雀东南飞》,到场观众达“千二百人以上”[9],第二日(18日)演出新剧《孤鸿》《小孩子是不懂的》《卓文君》。据一名叫“怀羽”的观众记述,演剧当晚“观众很多,而且人品又很杂乱”,剧场颇为纷扰。演《卓文君》时又突然下雨,只有少数“诚信鉴赏真艺术”[10]的观众坚持看完该剧。剧演之后,诽谤之声即起。21日绍兴县议会第四次临时会议中,毛鼎培临时助议称绍兴“女师”演《卓文君》剧“演者不以为耻,观者引以为笑谈”[11],而男演员司马相如未注明由何人饰演,分明是为了遮掩“男女同台”的不光彩。一部分议员虽认为演剧情况未知,但是“女学生之不谙自由恋爱而特意提倡之确有未妥”。徐维椿又补充云该剧脚本已编入女校教科书“荒谬至极”,建议驱逐校长、撤换教员并呈请教厅加以惩戒。徐维椿的激烈主张很快遭到另外两位议员的反对,但经过表决,大多数议员同意函请县署撤换“女师”校长(4)见《议会请撤“女师”校长》,《申报》1923年11月25日,第11版。文称毛鼎培提呈的议案内容为“县立女子师范学校,于旧历十月初十、十一两日令学生演戏,内有卓文君一剧,迹近诲淫且剧中扮演司马相如之人系临时由男教员代扮,大伤风化。函请县知事顾知事立予撤换校长以昭惩儆”。。11月23日的第八日会议中,议员孙庆麟认为“女师”案实为文学上之表演,在杭州已经演过未见议论,如果强行抵制则会留下“少见多怪”的口实,他提议将“撤换”改为“严于处分”[12],在场的20位议员多数同意通过。12月底,在徐维椿和毛鼎培提呈的《撤换县立女子师范校长之提案》中,朱兆萃被认为有五项“违纪事实”而必须被撤换:“违背部令,校长兼五中课程每周二十个小时”(5)据朱兆萃的回忆,当时“女师”的薪水很微薄,“幸而有五中五师的兼课,可以略资弥补”。参阅朱少卿:《忆大白先生》(续),《中央日报》1933年2月14日,第4版。“违规任用五师、一师毕业生多人充当教员及教务人员”“滥用情面、不讲卫生”“极端敛财:学校演《卓文君》戏剧时曾登报广告,观戏券三角,中饱私囊”[13]。1923年12月28日,县议会第五次临时会议第十一天会议,第一议题就是“撤换县立女子学校校长案”。汇报此案的人是徐维椿和毛鼎培,议员们改标题为“撤换县立女子学校校长建议案”,建议县知事“以惩溺职而维教育”[14],该案在当天三读通过。学生们再一次被这种公开挑衅激怒,他们在12月30日向报界提交了集体宣言并逐一反驳县议会给朱兆萃罗列的五条罪状,认为此事系徐维椿和毛鼎培凭借“议会的声势”摧残教育,宣誓不惜牺牲一切和议员们“奋斗到底”[15],同时向县议会正副议长呈文表明反对撤换校长的决心。消息很快传播到沪杭等地,“浙江旅沪学界”邵力子、周建人等12人联名致信浙江省教育厅厅长和绍兴县知事,痛陈浙江教育正处在新旧蜕化时期,断不能容“思想荒谬之人横加干涉”[16]。由于此时恰逢省立第五中学驱逐校长沈肃文的学潮激化,绍兴县议会无暇顾及学生们的抗议。“女师”学生的宣言虽然蔓延到沪杭报界,先后收到了来自北京、上海、杭州的支援电文,但总体上影响有限。1923年底,绍兴县教育局公布寒假时间自当年1月21日起至2月23日,旧历新年的到来加之《越铎日报》的停办可能都使得这次学潮提前结束,但是这并不意味着问题的解决。

由于寒假放假等因素,直到3月“女师”的议案才被重新提及。先由省议员陈惠民向省教育厅提交质问“女师”演剧的议案,省议会向教育厅下达省署第66号训令审查此事,教育厅复在4月5日发函令浙江省通俗教育会审查此事。据《申报》4月23日载,浙江省通俗教育会的审查意见:“查此案前奉钧厅训令审查,实值寒假停会,兹奉令催,遵即开会审查。察该剧本用意,以为千余年来我国社会对于女子束缚过甚,思有打破旧习以恢复其自由,立意未尝不善,惟是学校选剧,须择中正平和、绝无流弊者表演之,庶足以裨益青年,风示社会,否则一涉偏激,即难为训。细按文君当日事情,揆之人情,虽不无可谅,然此种举动,实不足以昭示社会,树一般青年之模范。且查该剧本后幅,叙述文君对答其父及翁口气,语多偏激,冒然演之,不特矫枉过正,有失社会之同情,且恐流弊滋多,转启青年之误会,于教育原理,未能适合,是可断言。职会以为各校学生,如欲演剧,尽多佳本,殊无采取此剧之必要。”[17]不久后(4月25日),绍兴县署回复了县议会年前关于撤换绍兴“女师”校长的公函。据称,县署接到议会关于撤换校长建议函后,立刻委派劝学所审查朱兆萃各项“违纪事实”,经审核议会所列举朱兆萃的五项问题均不存在违纪现象。也许是为了平复双方的情绪,《越铎日报》在刊登公函的版面中同时刊登了《审查卓文君剧本之结果》,似乎有意要告知议会和学生们此事已经结束。而后,浙江省教育厅就此事向省议会作了最终回复,结论及处理措施为:一、《卓文君》剧本不合教育原理,不得再演;二、对“女师”校长予以申诫[18]。这样的结果无疑为省县议会的议员们挽回不少面子,同时也安抚了学生们反对撤换校长的情绪。

但是,这并不意味着事件的消歇。早在浙江省通俗教育会向教育厅回复审查结果之后,一位化名“鹘突”的人就在上海的《民国日报》副刊《觉悟》上发表了《绍女师“卓潮”尾声中的池鱼:教育原理》一文。据“鹘突”称,此次议会反对“女师”校表演新剧《卓文君》实际上是借“戏剧之问题”来达到驱逐校长的目的。因朱兆萃担任校长期间,在几次教员任免事件中损害了地方议员们的利益。据鹘突透露,在浙江省通俗教育研究会审查《卓文君》剧本时,绍兴籍会员陈纯人和罗迪光均主张可以表演,但是与绍兴地方议员关系密切的教育厅第二科科员沈光烈则主张由教育厅下令禁止,而“甘作傀儡”的教育厅长张宗祥则只能宣布由沈主导的审查结果,因此对于这一次学潮来说,《卓文君》剧本更像是被“殃及的池鱼”[19]。对于省教育厅处理的结果,“女师”学生和县议员恐怕都不满意。当县议会在1924年5月底提出“撤销‘女师’案”之后,二者之间的冲突再起。

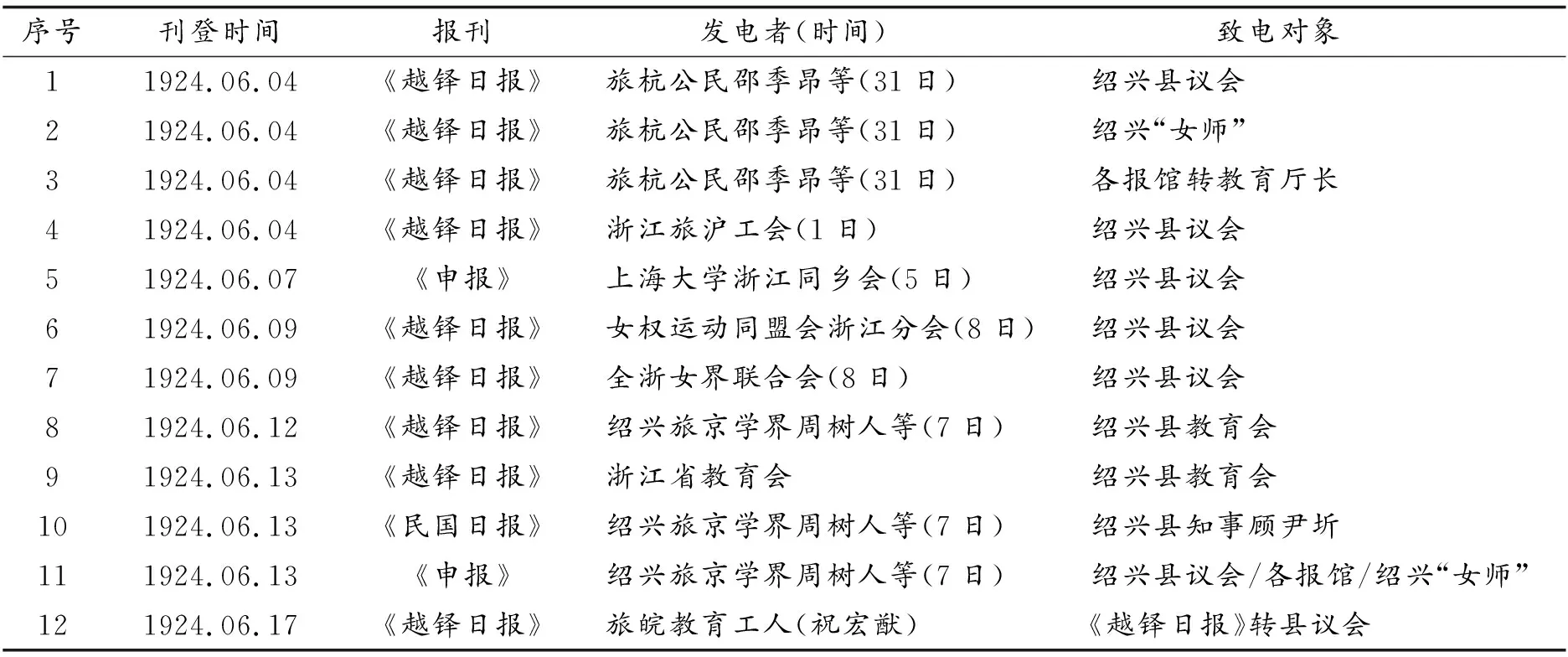

二、都市同乡组织、报刊舆论与地方新文化运动

前文已述,1924年5月底绍兴县议员毛鼎培等人提出“停办‘女师’”案后,第二天(29日)“女师”学生和部分学界中人冲进会议现场迫使议长撤销议案。相比于1923年底的“卓潮”,学生们和议会议员的直接冲突显示了这一次学潮的激烈程度。没有更多材料表明,绍兴“女师”学潮在29日之后有后续的示威行动,但是“停办女师”的消息很快在沪杭一带传播开去。热情的函电来自学界、工商界、妇女界等多类组织,作为绍兴地方“革命舆论”阵地的《越铎日报》上,来自各界的“声援”电文亦与日俱增。据目前报刊上刊载的电文统计,各界为支援此次学潮共发出函电14件,其中《越铎日报》刊载9件,上海的《申报》刊载4件,《民国日报》刊载1件。相关电文刊载情况列表如下(见下页):

毛鼎培等提案议员也许没有料到,在短短的几天之内一场发生在绍兴地方的教育事件被传播得几类于“全国皆知”。实际上,在5月31日的《申报》中就有人提前预料到这场风波的到来,“但地方一般士绅均认为县议会之教育自杀政策,将来或不免与县议会有一番争执”[20]。6月1日,邵季昂、周建人等代表绍兴旅杭公民等分别向浙江省教育厅、县议会和绍兴“女师”发出快邮代电。紧接着浙江省教育会在6月3日召开常务会议时决议,一面函请绍兴县议会请其设法维持,一面致函县教育会请其从中调停[21]。6月4日起,报刊上的电文逐渐增多,各类电文措辞也愈加激烈。6月7日,鲁迅等人代表“绍兴旅京学界”向“绍兴县教育会”发来质询电文[22]。面对突然增多的舆论谴责,毛鼎培等人没有甘心罢手。为了转移民众和学生们的注意力,在6月14日召开的县议会第五次临时会议中,他们派代表沈钧提出县立“女师”改聘女子校长的建议案。沈钧在提案中认为,中国素有重男轻女之风,因此女子因为不能受教育而在社会上处于很低的位置。在女校创办之初,不得已才任用男性担任校长,随着女子教育日渐发达,女子当中不缺师资以充当校长等职者。优点有二:“对于考察学生个性,女校长优于男校长”;“既用女校长,则可多聘女教员”[23],此外,还可以避免外人非议以维持教员的清白。这些建议显然符合守旧派议员们的心态。为了避免新派的抵制,他们在提案中“略谓本会前因经费关系,拟缩小‘女师’范围并非故意欲停办‘女师’,现在该案时效已失,可不再提。惟外间对于本会此举颇多误会,今提议此案盖所以表示本会维持‘女师’之苦心也”。这些言辞多少表明县议员们“做贼心虚”的心态,实际上自“卓潮”开始,县议会中的毛鼎培等人最为关切的一件事就是撤掉“女师”校长朱兆萃,改聘女子校长不过是故伎重演。6月17日“女师”学生闻讯后即向报界再发宣言,宣言称朱兆萃“热忱任事,锐图振刷。何能因议员之仇视威逼,听其无辜去职?”[24]

各界支援1924年5月底绍兴“女师”学潮电文的刊载情况(1924.06.04—1924.06.17)

绍兴“女师”的学潮大约在新任知事到来之后渐渐平息,撤换校长成为毛鼎培等人控制地方教育权的杀手锏,但是终究没有成功。从文献上看,县议会聘用女校长案在后期没有被重提,学生们也没有就此事发出新的抗议。这当然不能理解为议员们和学生们达成和解,新到任的县知事姜若或许为缓解二者间的紧张关系做了不少工作[25]。6月27日《越铎日报》刊载了绍兴县议会给省教育会的复函[26],从其中所谓“立法与教育并重”等语可以看出县议会试图“大事化小”的态度,1924年“女师”学潮至此结束。

汪漫之后来认为1924年绍兴“女师”的学潮是上一年冬季“卓潮”的延续,县议会借口经费不足要停办“女师”是“旧仇未消,新恨又起”。尽管1923—1924年绍兴“女师”三次学潮背后的复杂力量是报刊无法呈现的,但至少可以看出一方面绍兴地方新派师生与地方旧派议员之间的互相不信任,自治主义思潮风行一时(包括地方自治和学生自治风潮);另一方面由新报业构建起来的舆论空间对地方政治和文化产生了较为明显的影响。在这两个大的思想背景下,都市同乡组织之于地方新文化发展的作用得到凸显。后来“女师”学生集体宣言中也承认学潮取得进展有赖于“国内各公团暨旅外同乡主持正义,直言声讨”[27]。这似乎表明那些以“界”和“会”命名的同乡组织在民国地方政治发展中的作用不容忽视。

在萧邦奇看来,“界”这一概念在晚清的出现,是科举废除后中国精英阶层多样化发展的体现[28]。晚清时期在北京就已经存在江苏、四川、湖南、湖北、山东等省的“旅京学界”,这类组织在1905年前后兴起似乎表明与科举废除后知识人滞留北京有一定的关联。稍后不久,在知识人向都市迁移的过程中,上海也出现了类似的“旅沪学界”等同乡组织。随着新文化运动在上海和北京等地的发展,城市成为了知识分子向往之地,它背后起作用的乃是新的文化观念,上海也因此被描述为“光明先导之区”[29]。随着新文化的深入发展和社会经济转型,基于职业区分的“界”或“会”逐渐增多,他们作为都市“旅人间的合作组织”而存在,不仅在都市中发挥“利益共同体”的作用,也同时将功能扩大到地方建设中去,尤其是在新文化的舆论动员上,同乡组织表现出较为积极的一面。唐力行曾将其表述为同乡会的“救乡功能”,其影响地方建设不仅仅体现在赈灾救济方面,“家乡发生一些不平事,同乡会也可以利用他们的社会声望和舆论工具,上通中央、省城的政要,施加强大的影响力。他们弹劾地方上的贪官污吏、不法势豪,发表政见,革新地方,地方恶势力鞭长莫及,也奈何不得他们”[30]。在1924年绍兴“女师”学潮中,都市同乡组织正是通过报纸这一现代舆论工具发挥了舆论监督的作用并最终影响了事件结果。这一现象表明,在新文化运动由大都市向地方城市发展过程中,新文化类同乡组织作为一种“中介”起到了重要的社会动员作用,它进一步验证了美国学者顾德曼(Bryna Goodman)的观点:“旅居都市的同乡组织与地方革新派声气相通,是促进地方政治文化向现代转型的一个重要因素。”[31]须注意的是,这些来自都市的“支援”并不代表身处都市的新文化人对地方建设中的矛盾和冲突有客观的认识,他们往往以“维新是好”的态度支持了一场他们了解不够充分的学生运动。另外,作为都市生活的独立人,帝制传统中的乡土观念逐渐被带有“国家主义”和“个性主义”特征的新文化建设热情取代,新文化同乡组织也因此存在不稳定甚至是实用化的特点。在1924年绍兴“女师”学潮中,除了“女权运动同盟会浙江分会”“浙江女界联合会”(这两个组织实际上由省议员王璧华女士领导)以及“浙江旅沪工会”“上海大学浙江同乡会”(这两个组织系共产党早期外围组织)这类组织存续的时间较长外,其它如“绍兴旅京学界”及“旅杭公民”等团体几乎就是“昙花一现”式的存在,这些组织大约都是友朋之间临时组建的。新的问题是,“旅京学界”等同乡组织支持这场学潮对地方政治力量产生了怎样的影响?

三、革命党团组织、地方自治与学生运动

1919年冬,鲁迅卖去绍兴新台门携眷赴京之后,似乎对绍兴的情感淡漠了许多,也许在更早的时候鲁迅就已经不再热心故乡事务了。他的日记自1913年8月20日之后就再无《越铎日报》的字样,这与其说是一种因地理空间较远而产生的情感疏离,不如说是因为鲁迅在民初所崇信的“由地方自治达共和之治”之政治理想的失落。1912年1月19日,《越铎日报》刊载了《维持小学之意见》一文。这篇文章系周作人代拟、鲁迅修改并与周建人共同署名,是周氏三兄弟少见的“合作”。文首“比者华土光复,共和之治可致,地方自治,为之首途”等语足以表明三兄弟对于共和理想的期待,在他们看来要实现此政治理想之根柢在“国民教育”。周氏三兄弟的言论代表了当时知识分子以“民国教育”和“地方自治”为基础的共和想象,此种政治理想经过袁氏宪政和张勋复辟之后仍然在北洋军阀时代顽强地保存下来,在卢永祥督浙时代演变为颇为流行的“联省自治”运动。有学者认为,“联省自治”运动的兴起,实乃晚清以来的地方主义和统一思潮在军阀割据局势下相激相荡的结果,其中更纠结了中国“长远以来的中央政权与地方政权之间的博弈”[32]353-354。袁世凯政府结束时的混乱,使得联省自治风潮成为解决中国问题的首要选择,而在广州的孙中山亦曾希望借相对狭隘的“省域主义”(provincialism)来瓦解袁世凯的中央集权式统治,但后来到了国民党1924年一大时,他又公开表态“联省自治”是分裂中国的行为。也许卢永祥督浙时期提倡的“浙江宪政”或有开明之处,但由于1923年“曹锟贿选”的新闻在6月份传遍东南,舆论已经在无形中削弱了地方民众对议会政治的信任,卢永祥竭力推行的“三色宪法”也最终难免“完全付诸泡影”[33]。无论如何放大或缩小观察范围,1923—1924年的绍兴“女师”学潮实际上发生在浙江“自治宪政”的尝试时代,也同样是“五四”后新文化思潮由省城杭州向地方扩张时代。自治宪政遭遇着民众信任危机,新文化的深入动员又导致新旧势力冲突加剧。学校作为地方新文化和新政治思想传播的主阵地,频频爆发的学潮成为了诸多矛盾的外在表征。1923—1924是绍兴地区学潮的频发之年,学生运动总体的矛盾集中在“议员”“学生”和“校长”三者之间,然而内幕却相当复杂。不仅有士绅派借助新文化为幌子来诋毁政治竞争对手,新教育队伍内部亦存在“党同伐异”的现象,地下革命党团组织者更是善于从学潮中确立威信发展组织。那么,各类势力的代言者或组织是如何楔入学运中的呢?

事实上,绍兴“女师”在1923—1924年间爆发的三次学潮中,议员们希望达到的目的并非是阻止学生表演新剧,而是试图通过种种理由撤换“女师”校长朱兆萃。按朱兆萃自述,他从上虞春晖中学来绍兴“女师”是受“颇有革新精神”的刘大白等人邀请及绍兴“女师”创办者王子余的人格感化[34]。朱的身份颇为特别:一是非绍兴籍本地人士;二是新文化运动派的支持者;三是国民革命派的支持者。由于他与宣中华是同学,绍兴“女师”在1923—1924年间收纳了不少党团组织成员,他本人也藉由私人网络在1924年加入国民党。朱兆萃的特殊身份及其在绍兴“女师”推广的教育革命运动无疑会损害地方“咸与维新”派士绅的固有利益。据学生们的反映,1923年的绍兴“女师”学校教员多半为“陈腐之辈”,讲授国文多为“不切实用之深僻古文”(6)学生们不喜深僻的古文,有可能出于偏见。多数青年恐不愿意动脑深究学问,对浅显易懂的白话文表现出亲近的一面,更何况新文学张扬叛逆和反对的精神因子颇能吸引青年学生,新文学成为激进青年想象自我和社会实践的重要“中介”。参阅刘子凌:《民国大学里的新文学教育实践及其限度——以杨振声为中心》,《东岳论丛》2019年第1期,第94页。。前任校长俞少村曾在学校旁租屋公然蓄妾[35],此种旧习气难为“锐意革新”的新文化派校长所容。

1924年“停办女师”提案事件发生后,支持学生的一方在报刊上公布县议员仇视女校的更多细节。如毛鼎培的一个姘妇曾经在绍兴“女师”学校读书,但是因为品行恶劣被同学们攻击而最终退学,毛对此怀恨在心。徐维椿的儿子徐进才曾为“女师”教员,但因不能称职而被学校辞退。此外尚有几个绍兴地方人士希望谋求“女师”教职而被朱兆萃拒绝,因此他们串通议会问难校长。一个更直接的原因据说是因为在1923年“女师”纪念学校成立二十周年表演新剧时,有几个议员没有带入场券想挤进会场观看被学生拒绝。虽然学生的“一面之词”可能存在丑化贬低县议员形象的成分,但是多少反映出旧士绅派议员控制地方的旧有权力受到新文化派的冲击,这和郭沫若后来在1926年理解的“新旧文化冲突”[36]是不一样的。在1923—1924年间绍兴“女师”爆发的后两次学潮中,代表着地方士绅派利益的提案议员毛鼎培和徐维椿显然是事件的“主谋”。据报载,毛鼎培是民初绍兴县汤浦乡人,曾经是绍兴“十三乡自治联合会”即“稽山公会”的乡董之一。1912年王金发携眷离绍去沪后,袁世凯系下的前清武备学堂学生陆钟麟署理绍兴县知事。前清时期反满革命组织“共进会”被强行解散,宋紫佩等人遂联合各乡旧绅组建“稽山公会”这一自治组织,同期创办了《天觉报》来对抗袁氏政权。在1912年底,他们全体会员推荐宋子培(宋紫佩)为绍兴县民政科科长,要求陆钟麟指定录用宋并同时撤掉在任民政科长姚伟辰。武人陆钟麟根本不会在意这种请求,他将稽山公会视为“匪党”[37]。当然,宋紫佩高估了那些乡董的自治共和理想,他们其实更为看重的是如何维持自身在地方的利益。1918年蒋尊簋(百器)督军浙江,开始了新一轮的自治运动。在当年7月5日绍兴县汤浦乡的省议员初选中,毛鼎培等乡绅为了确保自己当选,竟“邀集党羽携带凶器”[38]强制要求选民填写他们的名字。此事虽引起当地民众公愤,但似乎并未影响选举结果。在卢永祥督浙时代,毛鼎培已经成为绍兴县举足轻重的议员之一。即便是1927年国民党绍兴县党部执掌绍兴地方权力之后,回到故乡汤浦乡的毛鼎培仍然企图在地方政治中“顽强”地发挥作用,甚至一度重启“稽山公会”的名号排斥异己力量[39]。他们是鲁迅所形容的“漂亮的士绅”一类,常常扮演“革命的合作者”来维持自身在地方的权力,当然一旦有时机阻碍新文化派势力的发展,他们也绝不犹豫。

1924年5月底,就在毛鼎培、徐维椿等人策划停办“女师”的激进提案时,绍兴县的另外一支政治力量正在“地下”悄然成长。后来社会主义青年团绍兴支部书记何赤华可能要暗中感激毛鼎培等人的这一次激进选择,因为在反对县议员停办“女师”的行动中,何赤华成为了“女师”校学生中的英雄人物,这无疑为革命党团组织的发展提供了新机遇。毛鼎培之所以选择在5月底一举停办“女师”也并非偶然,从4月底到6月初之间绍兴地方行政权力的“真空”为他们大胆行动提供了契机。1924年4月底,绍兴县知事顾尹圻奉省令调任武康县[40],新的知事将从鄞县调来。但是不知何故新的知事在一个半月后的6月8日才到绍兴[41]。毛鼎培等人可能永远也不会知道,最终让他们停办“女师”提案偃旗息鼓的并非只是学潮中的学生、绍兴旅居都市的同乡组织,还有一支隐藏在绍兴教育界的革命党团组织。学潮平息后县议会在给省教育会的复函中这样描述当天的场景:“不料五月二十九日,突来类似学校教职员学生多人,要求旁听。嗣因是日出席议员不足法定人数,正在宣告散会时,该旁听人竟敢闯入议场,关闭门户,肆口谩骂,其一种强暴胁迫情形,殊出人意表。”[26]许多年后黄超裳及学潮参与者张柳生、王若真等人回忆,证实了这一次行动系当时社会主义青年团绍兴支部书记何赤华领导。

早在1923年春夏之交,绍兴地区的“女师”和五师(1923年秋与五中合并为一校)已经成为了各种党团组织的秘密栖身地。国民党推行国民革命曾吸引了不少同学参加,而此时共产党及社会主义青年团亦积极扩大组织。据徐梅坤在1961年的回忆,他在1923年“春夏间”派已是党员的徐白民(宣中华同学)、唐公宪、何赤华到绍兴工作。何的公开身份是绍兴县立二小训导主任,他在1922年底就已经加入共产党,而唐、徐二人则安排在绍兴“女师”教书,据说当时同时被安排进入绍兴“女师”读书的还有进步学生黄超裳、沈蔼春、沈莲春等三人[42]。如果徐的回忆属实,那么1923年5月绍兴“女师”发生的学潮可能与社会主义青年团有关,后来《金世桢传略》中也提到驱逐校长俞少村的学潮是由金世桢联合“女师”学生车素英等人策动。

据档案显示,1923年10月前后或更早的时候,杭州地方团第三支部的王华芬、钱耕莘两人被派往绍兴从事青年团的活动[43],然而此二人在绍兴似乎没有太大的作为。钱耕莘在1924年6月前后因为不遵守纪律被杭州地方团除名,王华芬则前往萧山县衙前农村小学当教师,后来王在那里成了沈玄庐的妻子。真正在绍兴有作为的是共产党员兼青年团绍兴支部书记何赤华,在1923年的地方党团组织发展工作中,他几乎是处于“孤军奋战”的状态,但即便如此他还是成功地组建起社会主义青年团绍兴支部(1923年3月)、中共绍兴支部(1923年7月)。到了1924年5月初,他比较成功地发展了一批青年革命分子。据同时代人的回忆,何赤华在1924年4月底曾组织了绍兴县城纪念五一的游行活动,5月又在《越铎日报》上刊发文章(《越铎日报》1924年5月份全月遗失)。或许是因为这些活动使得何赤华赢得了不少支持者,所以他迫切地要求上级允许组建绍兴地方团。1924年5月,何赤华在向黄中美的汇报中称绍兴团员有“十人之多”,如扩充起来能达“二十余人(是严格的)”。由于此时绍兴国民党部建立的消息已经提前放出,黄中美因此申请团中央派人去绍兴组建地方团以“跟进”[44]革命。因此,我们可以将何赤华在1924年5月29日率领学生冲击议会的行为认为是扩大党团组织建设需要,更何况这次运动的骨干成员车素英与团员金世桢曾经共同联合策划了1923年的学潮,而金世桢和何赤华在当时是恋人关系(7)何、金两人在1924年6月结婚,据说婚礼就在萧山县衙前镇沈玄庐的家中举办。参阅《金世桢传略》,《绍兴党史人物传》,中共绍兴县委党史办公室1989年编印,第96页。。也许大多数革命回忆录“放大”了社会主义青年团在绍兴的作用,但是这并不影响他们曾经介入绍兴“女师”学潮的事实。1924年6月俞秀松到绍兴调查后发现,在绍的团员仅存三人“何赤华(第二高级小学教师)、黄超裳(8)黄超裳1924年4月在绍兴加入社会主义青年团。参阅《团杭州地委报告第一号——地委改选后的三、四月份工作情况》(1924年4月20日),《浙江革命历史文件汇集(群团文件)1922—1926》,中央档案馆等1985年编印,第45页。、金世桢(女师学生)”[45],并且在俞秀松的观察中,1924年的绍兴“全是宗法社会的状态,绅士势力非常之大,利害观念非常之重,所谓‘钱鬼子’‘绍兴师爷’两种人就是该地的代表。……中等学生约千余人,极无生气,比较能够活动的分子不多,不是绍兴本地人”,因此他悲观地决定“地方团暂无组织之必要”[45],由此也可以看到地方革命党团组织在1920年代初期群众动员中的艰难处境。1924年随着国共两党合作的推进,国民党组织在绍兴的活动公开化,新教育的力量也经由革命党团组织的聚拢开始“党化”和“组织化”[4]42。1924年6月22日,国民党绍兴县党部成立,何赤华以共产党员的身份加入国民党被选为执行委员,朱少卿为候补委员[46],或许在上级组织看来,何赤华加入国民党更有利于广泛的、群众性的国民革命运动的开展。

四、结语

在中国近代史的研究中,地方力量的党化被视为革命展开的重要前提。作为民初地方县城的一所女子师范学校,绍兴“女师”1924年爆发的学潮虽然表面上显示的是地方守旧派议员与新教育之间的矛盾,但是背后却交织着革命党团组织、新文化派和“咸与维新”派之间的势力较量。这一场在“地方县城”空间中爆发的学运充分显示了历史的复杂性,也同样检视了以往历史认知的不足。首先,新文化运动在1920年因教育部的行政助力开始由都市中心向地方县市推广,1923—1924年正是第一批新文化师资力量开始在各地教育界站立根基的时代,也是地方县市新旧文化冲突逐渐凸显并走向尖锐的年份。然而,新文化派的核心力量在京沪等都市,新文化传播的“都市经验”让他们低估了新文化在地方县市遭遇传播阻力及势力冲突的复杂性(9)绍兴“女师”学校的校长作为“地方县市”新文化传播主力的代表,在与地方缙绅的势力冲突中显示出无力的一面,这也是地方新教育和革命党团在后期联手的一个重要原因。1924年朱兆萃加入了国民党,他在1933年曾说出参加国民党的原因:“当时我们觉得先办教育,再图革新政治,是太迂缓了,起码应当双管齐下,所以大家都加入了国民党。”参阅朱少卿《忆大白先生》(续),《中央日报》1933年2月14日,第4版。。其次,地方新旧势力的冲突为革命党团的策略性兼容提供了可能,而“新文化派”出于确立新教育地位和新文化思想传播而支持学运的态度(10)五四之后,学生运动被新文化派阵营绝对支持似乎已成“潮流”,陈源后来负气地总结道:“以前学校闹风潮,学生几乎没有对的,现在学校闹风潮,学生几乎没有错的。这可以说是今昔言论界的一种信条。”参阅西滢《闲话》,《现代评论》第25期,第9页(1925年5月30日出版)。,无意间帮助了地方革命党团势力的发展,促进地方力量的党化,最终面临“思想革命”遭遇“国民革命”的事实[47]。复次,1923—1924年间绍兴“女师”学运是在卢永祥推广的“浙江宪政”历史背景下发生的,虽然“浙江宪政”因江浙战争的爆发而转入低谷,但是“联省自治”作为“国家主义”[32]374的交换媒介却促进了“国民革命”运动的发展,然而思想革命派呼应的政治理想却是“由地方自治以达共和”的宪政,因此他们在后期和政治的关系上表现出疲于应对的一面。但是无论如何,这些新旧势力的交锋促进了绍兴地方力量的“党化”,经过组织化之后的国民革命开始有了新的转机并最终为北伐提供了政治基础。

然而令人遗憾的是,国民党当局为了一己政党的私利在北伐之后即对共产党挥戈相向,同时为了维持“虚弱的统治”又不得不重新选择与地方缙绅势力合作。此时绍兴地方的“咸与维新”派代表毛鼎培之辈复能在“清党事件”中大显神通,攫取利益。在此种情形之下,“女师”校的新派校长李梁鸿在历史的大势中终究因为“革命”而被“咸与国民”的范多林代替,校方认为李是革命派而不是政治派,说他有“共产嫌疑”也不过是一个“莫须有”的借口。这时候当学生们因不满范多林的复古之风而发起运动时,反被国民党当局指斥为“革命党造反了……”[48]