儿童急性播散性脑脊髓炎的视频脑电图2例报告

杨莹,沈彤,田越英,傅美娇,王央丹

急性播散性脑脊髓炎(acute disseminated encephalomyelitis,ADEM) 是一种广泛累及中枢神经系统白质的急性炎性反应性疾病,多发于10岁以下儿童,常于病毒感染及疫苗接种后发病,呈多灶性脑、脊髓受损临床表现,起病急、进展快。ADEM诊断标准提示核磁共振(MRI)的重要性,视频脑电图的诊断价值也备受重视[1]。我们回顾了2018年收治的2例ADEM患儿的临床资料、诊疗过程,分析视频脑电图特点,现将结果报告如下。

1 病例报告

病例1男,3岁零7个月,福建厦门人,发热6 d,排尿困难2 h入院。入院查体:嗜睡,颈抵抗,心肺听诊无异常,膀胱区叩诊呈浊音,双上肢肌力Ⅲ级,双下肢肌力Ⅱ级,四肢肌张力偏高,腹壁反射、提睾反射未引出,双侧奥本海姆征、查多克征、戈登征阳性,脑脊液、MRI、视频脑电图检查均异常(表1,图1、2)。急性期予甲泼尼龙及丙种球蛋白冲击[2][甲泼尼龙20 mg/(kg.d),每天静脉滴注一次,连续3 d,后改为强的松片2 mg/(kg.d)晨起顿服4 d,为1疗程,共冲击3疗程;丙种球蛋白2 g/kg,分2 d静脉滴注]治疗。治疗后1周患儿肌力恢复至Ⅲ~Ⅳ级,1个月后肌力恢复至Ⅴ级、复查MRI基本恢复正常,3个月后复查脑电图稍好转,糖皮质激素疗程4个月[甲泼尼龙冲击3周→强的松片2 mg/(kg.d)×1周→强的松片1.5 mg/(kg.d)×1月→强的松片1 mg/(kg.d)×1月→强的松片0.5 mg/(kg.d)×1月]。5个月后视频脑电图恢复正常。随访过程无癫痫发作。

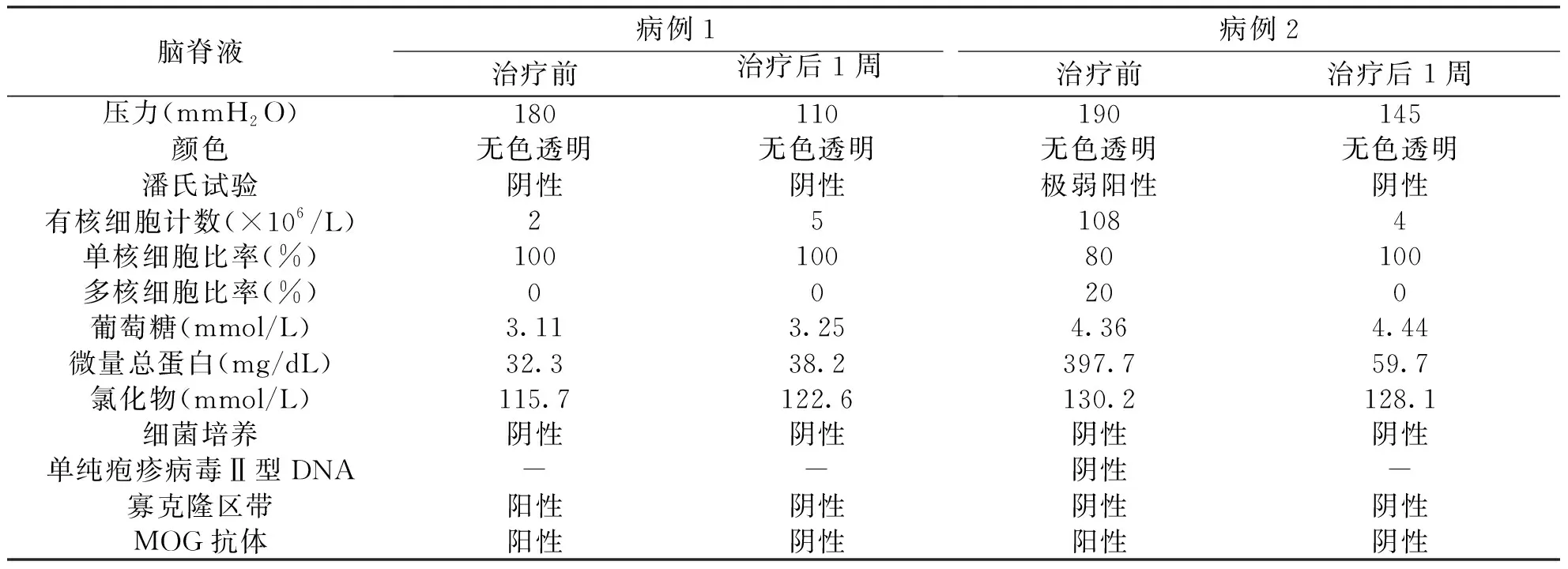

表1 本文2例ADEM患儿治疗前后脑脊液检查结果比较

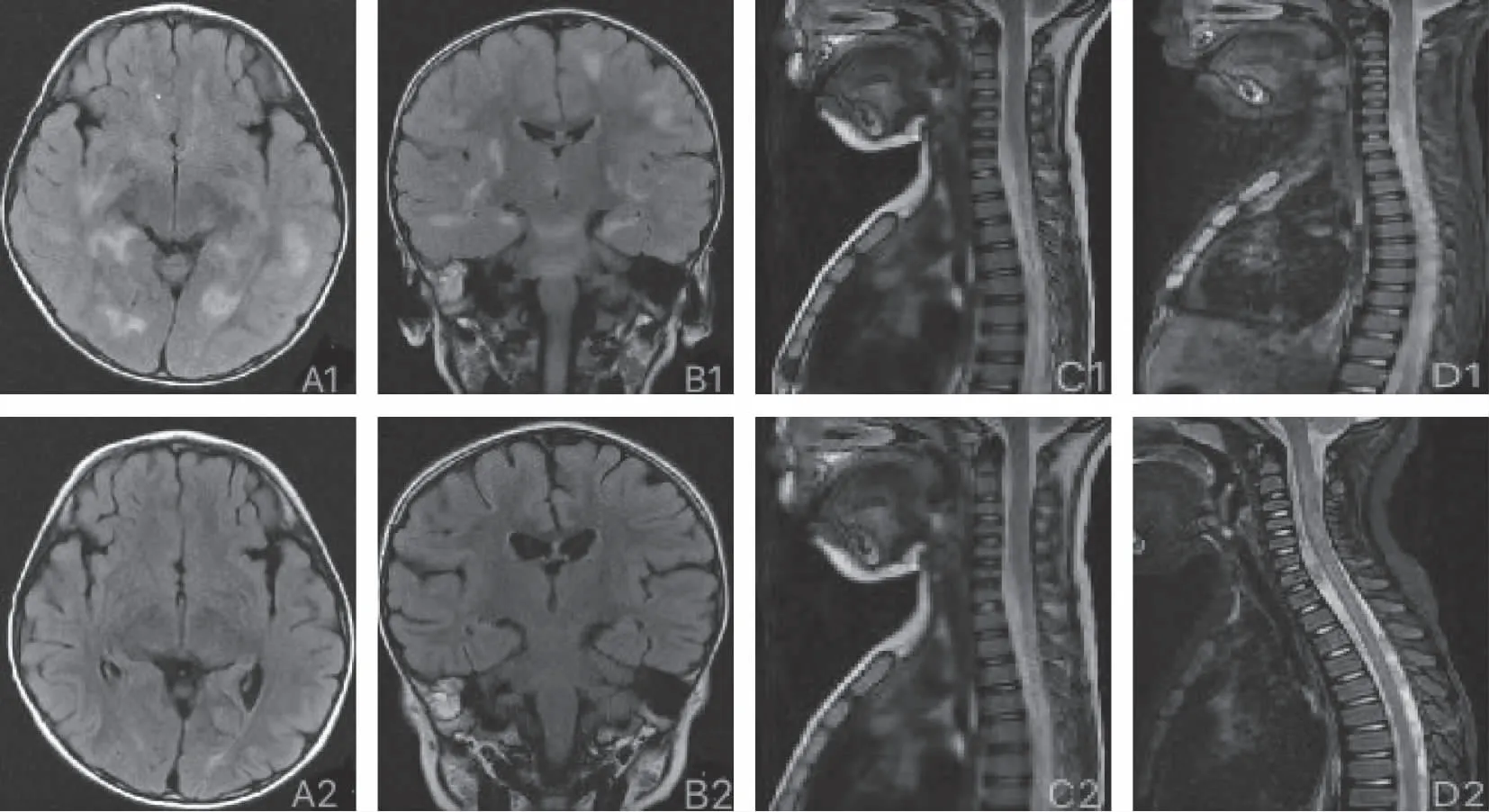

图1 病例1患儿治疗前后的MRI表现。A1-D1:治疗前大脑半球灰白质交界处多发非对称性高信号影,颈2~胸1脊髓散在斑片状稍长信号影;A2-D2:治疗后1个月大脑半球及脊髓内异常信号基本吸收。

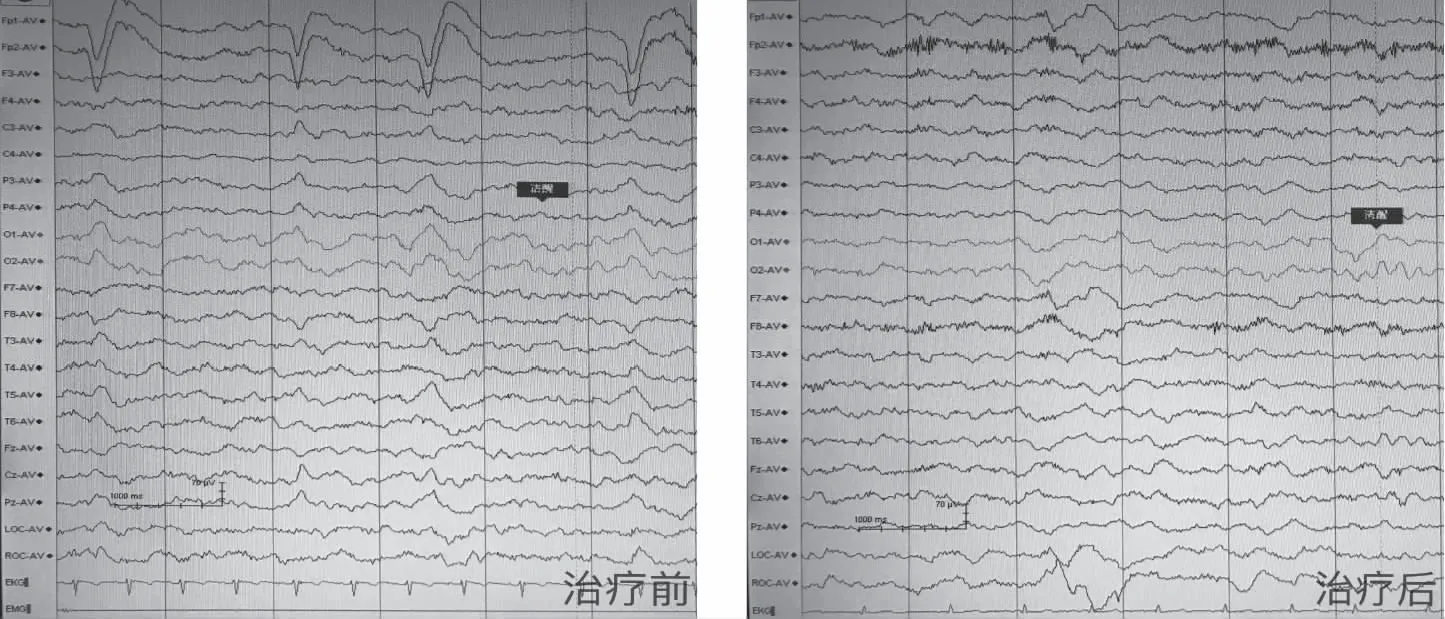

图2 病例1患儿治疗前后的脑电图。治疗前脑电图显示背景活动慢化,双侧枕区见少许5~6 Hz、40~120μV的θ活动及节律,睡眠期双侧额区散发少量尖波;治疗后3个月脑电图好转,背景活动略偏慢,以弥漫性4~7 Hz、40~120μV的θ活动为主。

病例2男,3岁零4个月,福建泉州人,咳嗽3周,发热6 d,乏力半天入院。入院查体:嗜睡,颈抵抗,心肺腹查体无异常,双上肢肌力Ⅳ级,双下肢肌力Ⅲ级,四肢肌张力稍低,腹壁反射、提睾反射未引出,双侧巴宾斯基征阳性,脑脊液、MRI、脑电图检查均异常(表1,图3、4)。治疗方案同病例1。治疗后14 d患儿肌力恢复至Ⅳ~Ⅴ级,1个月后复查MRI显著好转,3个月后肌力恢复至Ⅴ级,复查视频脑电图同前,无新增异常波,糖皮质激素疗程4个月余,减量方案同病例1。6个月后脑电图恢复正常。随访过程无癫痫发作。

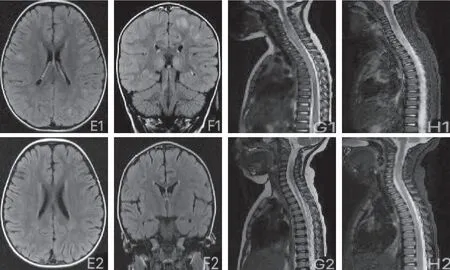

图3 病例2患儿治疗前后的MRI表现。E1-H1:治疗前大脑半球灰白质交界处多发非对称性高信号影,下颈段及上胸段脊髓肿胀,呈长条状高信号影,圆锥肿胀,见斑片状高信号影;E2-H2:治疗后1个月颅内异常信号消散,下颈段、上胸段、圆锥异常信号明显减小。

图4 病例2患儿治疗前后的脑电图。治疗前脑电图均显示背景活动稍偏慢化,双侧枕区以6~7 Hz、40~120μV的θ活动及节律为主;治疗后3个月脑电图基本同前,无增多的异常波。

2 讨论

ADEM具体发病机制目前尚未完全明确,国内发病率为每年0.32~0.4/10万,高发年龄段为0~9岁、50~59岁,各季节发病率比较差异无统计学意义[3-4]。本文2例患儿起病年龄符合高发年龄,无疫苗接种史,病例1无前驱感染,病例2有呼吸道感染史。

根据国际儿童多发性硬化研究小组 (international pediatric multiple sclerosis study group,IPMSSG) 2012年新诊断标准共识,ADEM诊断需满足下列条件[5]:①第一次炎症性脱髓鞘所致的多灶性临床中枢神经系统事件;②具脑病症状,不能以发热解释;③发病≥3个月后无新临床或MRI表现;④3个月内头颅MRI异常;⑤典型头颅MRI表现为a.直径1~2 cm、弥漫性、边界模糊的脑白质病灶;b.脑白质少见T1低信号;c.丘脑和基底神经节可存在病变。本文2例患儿存在嗜睡的脑病症状,合并四肢瘫、二便潴留、生理反射消失、病理征阳性等脊髓损伤征像,结合脑、脊髓MRI T1等信号、T2及Flair像高信号,以及发病后随访≥3个月无新临床或MRI表现,均可明确诊断该病。上述诊断标准只提及脑病症状和MRI检查,然而在Koelman等[6]的一项大样本多中心研究中,同时入组了无脑病症状患儿,发现仅70%符合IPMSSG诊断标准。甚至还有丹麦学者在长达7年的回顾性研究中,发现完全符合IPMSSG诊断标准的患者仅占35%,并提出该标准下一次更新可能需考虑这些问题[7-8]。因此,对无典型脑病症状的患儿,或因各种原因无法立即行MRI检查的患儿,脑脊液尤其是视频脑电图检查可提供一定参考依据。本文2例患儿脑脊液压力增高,抗髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体IgG (MOG)抗体均阳性,支持ADEM诊断[9]。有研究报道ADEM的MOG抗体阳性率超过50%[10-11],而脑电图阳性率则超过70%,常以特异性θ及δ波弥漫增多为主,其余可呈痫样放电、界限性脑电图等,仅17%左右的患儿脑电图正常[12]。本文2例患儿视频脑电图均以θ波为主,背景活动慢化,呈该病典型脑电图改变。

脑电图是评估脑损伤重要、可靠的电生理检查手段,广泛应用于中枢神经系统疾病中,尤其是高清视频脑电图可进行床旁长时间监测,通过动态观察脑电活动和睡眠周期评估大脑功能,对脑损伤的检出率明显高于常规脑电图[1]。本文2例患儿较早(1周内)接受甲泼尼龙及丙种球蛋白冲击治疗,效果良好,脑脊液与临床症状、体征恢复情况基本同步,MRI异常信号的消散稍滞后于临床,脑电图恢复更慢,可能长期存在弥漫性θ波。病例1治疗前脑电图显示背景活动慢化,双侧枕区见少许5~6 Hz、40~120μV的θ活动及节律,睡眠期双侧额区散发少量尖波;治疗后3个月脑电图好转,背景活动略偏慢,以弥漫性4~7 Hz、40~120μV的θ活动为主(图2);5个月后脑电图恢复正常。病例2治疗前及治疗后3个月脑电图均显示背景活动稍偏慢化,双侧枕区以6~7 Hz、40~120μV的θ活动及节律为主,但治疗后异常波无增多(图4);6个月后脑电图恢复正常。本文2例患儿起病及随访过程中均无癫痫发作,但异常θ波存在时间长达5~6个月,若随访过程中发现异常θ波增多,则提示病情可能反复,需警惕二次中枢神经系统事件的发生。儿童ADEM死亡率约3%[13-14],相比脑脊液常规、MOG抗体检查,脑电图阳性率高,为儿童ADEM的早期诊断提供可靠依据。并且脑电图具备无创简便、经济易行等特点,还可作为该病随访复查手段之一。本文2例患儿预后均良好:病例1使用激素4个月无副反应,随访2年无复发;病例2使用激素1个月余时出现激素性青光眼,予卡替洛尔、曲伏前列腺素滴双眼,并将激素减量至停用,停用后2个月复查眼压正常,随访1年余无复发。

综上所述,在儿童ADEM的早期诊断及出院随访中,脑电图具有一定的参考价值,如遇昏迷患儿,还可确定昏迷的深度和预后[15]。目前已广泛应用于临床。