创业对个人主观社会地位影响研究

唐 浩

(南京财经大学公共管理学院,江苏南京210023)

一、引言

党的十八大以来,党中央多次强调“大众创业,万众创新” ,并制定了一系列旨在刺激和保护个人创业的政策法规,这些举措从客观上来看,确实在一定程度上提高了创业者、企业家的社会地位。然而,从劳动者的求职意愿来看,根据全球创业发展研究院公布的《2018年全球创业指数报告》显示,中国在137个经济体中创业指数仅排名第43名,创业意愿远远落后于西方发达国家,而与之形成鲜明对比的是,2009~2018年这十年间每年国考报名人数都达百万人次以上,想要进入事业单位、国有企业的求职者也是数不胜数。那么,个体究竟是否能够通过创业这一途径获得较高的主观社会地位呢?如果不能,政府又该采取何种激励政策提高创业个体的主观社会地位?由于鲜有文章对二者之间的关系进行深入的研究,因此论文意在分析创业对于个人主观社会地位的真实影响,为政府如何在未来构建更好的创业环境、制定更好的创业政策提供启示。

二、文献综述

社会地位的测量有主观法、客观法和综合法三种方式(彭希哲和任远,1998),通过主观法所测量的便是个体的主观社会地位,主观社会地位的测量大多通过五级量表和十级量表测得。相较于客观法测量的客观社会地位如Blau和Duncan最早提出的国际社会经济地位指数(ISEI),主观社会地位通过对个体的实际测量更能够反映个体内心真实的想法,因此更具有研究价值。

对于主观社会地位的研究,国外大多将之纳入对个体身心健康的研究框架当中(Singh-Manoux et al.,1982;Demakakos et al.,2008)。而国内的研究主要分为三类:第一类是借助主观社会地位来研究社会分层(卢福营和张兆曙,2006;张冀,2011)、社会流动(阳义男和连玉君,2015)、主客观社会地位偏移(吴琼,2014;范晓光和陈云松,2015)等社会学问题;第二类是将主观社会地位作为自变量,来研究个体主观社会地位的高低对个体其他变量的影响,如个体主观社会地位会影响个体的幸福感(曹大宇,2009;徐淑一和陈平,2017;王敏和王峰,2019)、影响居民的自感健康(徐淑一和王宁宁,2015);第三类则是将主观社会地位看作是因变量,来探究哪些因素影响了主观社会地位。

论文着重梳理第三类研究即探究是哪些因素影响了个体的主观社会地位。此类研究又可以细分为两个方面:第一个方面是综合利用数据考察哪些自变量影响了个体的主观社会地位,于铁山利用CLDS2012的数据发现个人因素如年龄、性别、户口、政治身份、收入、幸福感、受教育年限等和社会因素如朋友圈数量、社会互助等是影响个人主观社会地位的重要来源。黄雪琴等人通过CLDS2014的数据也发现个体客观因素如年龄、收入、性别、户口、政治身份、受教育年限等会显著影响个体的主观社会地位,但与于铁山的研究不同的是,黄雪琴等人发现社会环境因素中如朋友数量、社区关系等变量并不会显著影响个体的主观社会地位;第二个方面是探究某些具体的变量对于主观社会地位的影响,如刘妍良发现性别会对主观社会地位产生异质性影响,张亮、杭斌发现个体的受教育年限对于主观社会地位有着显著正向影响。

既然受教育年限等个体客观变量能够影响个体的主观社会地位,那么作为个人职业选择方式之一的创业是否也会影响个体的主观社会地位呢?根据韦伯的“三位一体” 社会分层理论(刘妍良,2016),创业极有可能通过影响个体的财富、声望、权力这三条路径间接影响个体的主观社会地位,但目前对于两者关系的研究较少。黄学琴等人用OLS回归发现创业能显著提高个体0.281级(10级量表)的主观社会地位;陈欣通过CGSS2013的数据探究了创业者与非创业者两者间十年前、现在、十年后主观社会地位的平均差距,在利用倾向得分匹配消除了选择性偏差后,她发现当下创业者的平均处理效应ATT为0.228,即创业者比非创业者平均高0.228级(10级量表)的主观社会地位,但她并没有深入地探究创业究竟能使个体进入到哪个阶层,创业对于个体进入每个阶层的作用是否同质,不同的创业方式对于提高个体主观社会地位的影响是否具有异质性。论文拟基于前人研究解决上述问题,来完善创业对于主观社会地位的影响研究。

三、数据来源、模型设定与变量描述

(一)数据来源

中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)始于2003年,是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目。

(二)Ologit模型设定

论文的被解释变量即个人主观社会地位,我们根据CGSS调查问题“在我们的社会里,有些人处在社会的上层,有些人处在社会的下层,您认为您自己目前在哪个等级上?”来构造有序类别变量。该测量运用的是10阶梯量表,即将个人主观社会地位从低到高划分成为10个阶层,分数越高,代表所属阶层越高,让调查者选择自己所在的社会阶层。

由于因变量个人主观社会地位是有序类别变量,因此本文采用有序逻辑回归(ordinal logistic regression),构造比例发生比模型(proportional oddsmodels),被解释变量为Status,解释变量矩阵为X,那么模型如(1):

由于这是一个非线性模型,估计方法采用极大似然估计法(MLE)较为有效。

(三)变量选取

该数据共有10968个样本,首先我们限定了年龄,选取了22~59岁处于正常工作年龄的人,最终得到6026个有效样本。

在核心解释变量的选定上,我们根据调查问题“下列各种情形,哪一种更符合您目前工作的状况?” 的答案来构造二值虚拟变量,我们参照现有研究大多对于创业的定义,将“自己是老板(或者是合伙人)” “个体工商户” “自由职业者”三者划入创业组(处理组)取1,将剩余的情形归入非创业组(控制组)取0。

(四)变量的描述性统计

表1是本文研究中各个变量的描述性统计。

表1 描述性统计分析表

四、实证结果

实证分为三个部分。首先,我们运用Ologit、OLS、Logit三种不同的估计方法来初步判断创业对于主观社会地位的影响;其次,我们对收入是否是创业影响主观社会地位的一条中介机制进行了检验;最后,通过倾向匹配得分来消除选择性偏差所引致的内生性,进而估算出创业组的平均处理效应以及不同创业方式对于主观社会地位的异质性影响。

(一)Ologit、OLS、Logit回归的估计

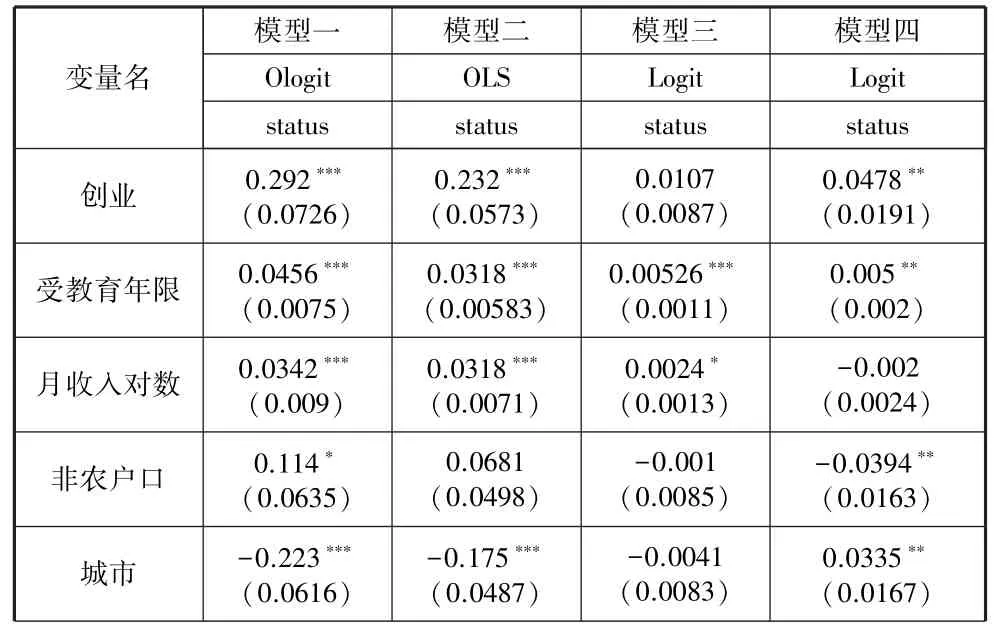

我们在表2中构建了4个模型。模型一是运用Ologit估计所得的结果,此时我们将因变量主观社会地位看作有序变量,表格中呈现的是Ologit回归下各变量系数。为了避免用于Ologit回归的比例发生比模型中关于平行线假设的误设,也为了进一步探究创业对于具体主观社会地位层级的影响,我们在模型三和模型四中分别构造了二值Logit模型进行回归,首先将10分类有序因变量依次划分为五类,命名方法参考张翼的研究,分别为:上层(9~10)、中上层(7~8)、中层(5~6)、中下层(3~4)、下层(1~2);其次,我们将中上层和上层即7~10级设置为虚拟变量的“1” ,其余为“0” ,解释变量和控制变量不变,记为模型三,并呈现模型三各变量的边际效应。在模型四中我们进一步改造因变量,将取得中层主观社会地位(5~6)记为“1” ,其余为“0” ,解释变量和控制变量继续保持不变,也计算出了各变量的边际效应。

表2 有序逻辑回归、普通最小二乘回归、逻辑回归结果

续表

表2回归结果显示:

第一,模型一是运用Ologit所得的模型,结果发现创业对个体主观社会地位的影响呈显著正向影响,但提高的幅度不大,其他控制变量除汉族外也显著影响个体的主观社会地位,因此我们初步判断,创业能显著地略微提升个体的主观社会地位。由于Ologit结果解释较为复杂,于是在模型二中我们将因变量看作连续变量进行了OLS回归,回归结果正如现有研究发现的那样,OLS估计结果与Ologit结果在系数大小和符号方向上十分接近,OLS回归结果也显示选择创业能够使个体显著提高0.232级左右的主观社会地位,相较于黄学琴所计算的0.282级略低了0.05级,在10级量表中0.232级的差异仅占2%左右的变动,故而创业对于提高主观社会地位作用很小。综合模型一、二中的结果来看,创业对于个体主观社会地位的影响仅低于“处于在婚状态” 0.352级、“14岁时的主观社会地位” 0.372级和“房产数量” 0.262级,但高于了“是否为党员”0.183级的影响,这说明了家庭代际间的社会地位传递和结婚对于主观社会地位的“溢价效应” 大于创业的影响。第二,模型三回归结果显示,创业对于获得中上层和上层主观社会地位的影响并不显著,且许多控制变量也不再显著,因此我们可以得出结论创业无法使个体获得中上层和上层即7~10级的主观社会地位,这也说明了创业者在我国仍然难以跻身社会的中层之上。既然创业者难以进入到社会的中上层和上层,那么创业者能够进入中层吗?模型四的回归结果显示,创业对于进入中层的影响显著,且边际效应系数达到0.0478,因而我们通过模型三、四可以得到结论:创业能够显著为个体带来中层(5~6级)的主观社会地位,但并不能显著为个体带来中上层(7~8)和上层(9~10)的主观社会地位。

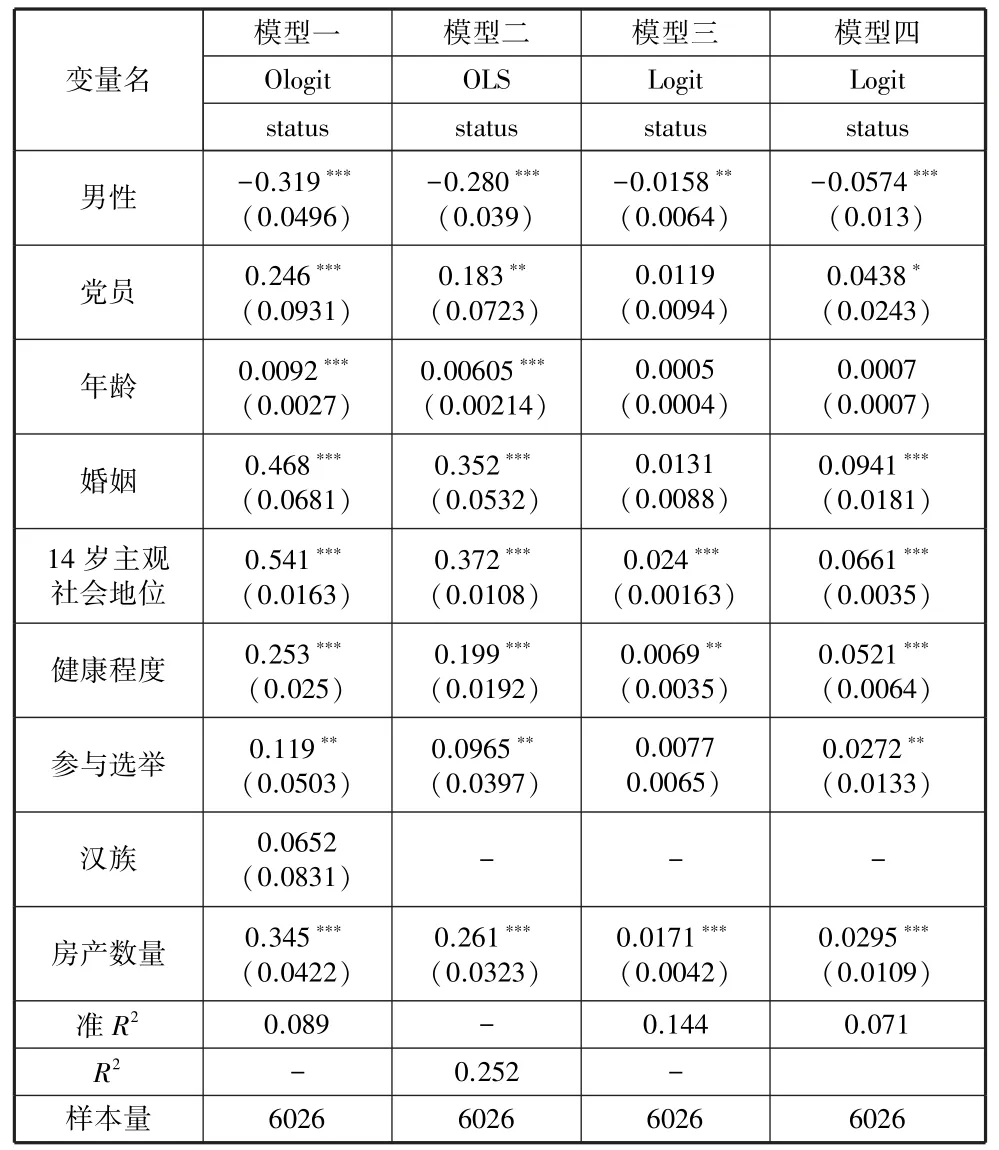

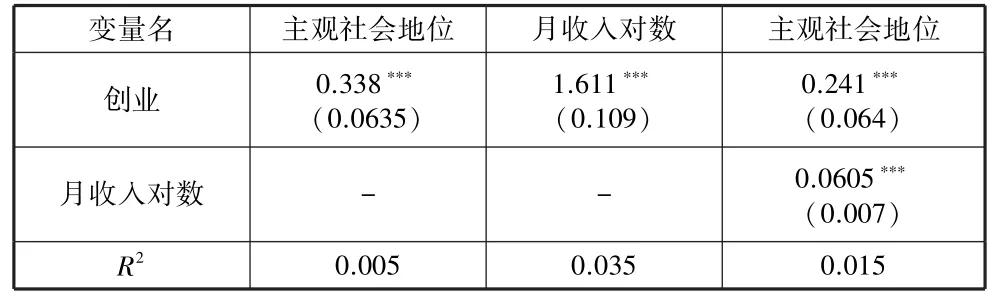

(二)收入的中介效应检验

前面的分析表明,创业的确能够提高个体的主观社会地位,可创业究竟是通过怎样的渠道来影响主观社会地位呢?正如前文所分析的,创业可能通过提高个体的声望、财富、政治资本来提高个体的主观社会地位,然而个体外在声望的转变和所拥有的政治资本难以测量和估算,因此论文着重检验创业是否通过提高个体的收入从而提高了个体的主观社会地位。

我们采用Baron在1986年提出的因果逐步回归法来检验收入的中介效应。模型设定如下:

Status是结果变量主观社会地位,Entre是自变量创业,lnincome是中介变量月收入对数。如果β1、β2、γ显著,同时β不显著或者相较于β1来说系数明显下降,说明存在收入的中介效应。

回归结果如表3显示,β1、β2、γ都十分显著,而在方程(3)中随着月收入对数的加入,创业对主观社会地位值的影响系数显著降低,说明了收入中介效应的存在,收入的提高的确是创业影响主观社会地位的重要机制之一。另外,创业对收入对数的系数达到1.611,接近月收入对数标准差的38%,说明创业对收入的效果非常显著。

表3 收入的中介效应

五、结论与讨论

创业者能获得怎样的主观社会地位对于社会的创业环境乃至于地区经济发展都有着重要的影响,论文通过对CGSS2015截面数据的研究,得出以下结论。

总体来看,尽管创业对个体主观社会地位有一定程度的正效应,但是,创业对个体主观社会地位的作用不大。理由是:创业只能提高个体0.3级左右的主观社会地位,达不到主观社会地位量表10级中的1级;也达不到主观社会地位标准差的1/5,从而不改变主观社会地位的分布;创业也不能显著使个体获得中上层和上层的主观社会地位。这一结论表明,创业对于一个社会来说具有重要意义,但对个体主观社会地位的提升作用有限。换言之,创业具有一定的正外部性,需要政府对创业者进行主观社会地位方面的激励。具体建议是:

第一,从经济政策上来看,政府需要继续大力对于社会各类群体提供创业补贴、创业指导、创业优惠,努力扩大投身创业的人数;进一步放开开办公司的准入门槛,减少公司审批的流程,让个体便捷创业;政府应该放开某些管制领域,引入更多的民间企业和资本的涌入,让经济和市场变得更有活力;继续构建“亲、清” 的政商环境,严厉打击寻租等腐败现象,保障市场内企业的公平竞争;政府不应当根据企业的规模大小、盈利多少、纳税多少从而歧视一些小微企业,而应该让大小企业家都能享有无差别的政策对待,让他们都能够享受到政府的公平支持,减少着重扶持大企业而忽视小企业的现象;对于个体工商户和自由职业者,政府更应当保护他们的基本权利,积极地从经济政策、社会保障上给予他们支持和关心,让他们免去后顾之忧、减轻经济压力。

第二,从非经济政策上来看,政府可以吸纳一些政治可靠的企业家参政议政,给予他们更多的话语权和建议权,让上级领导能够听得到他们的呼声和诉求,从而更好地保障他们的基本权益;鼓励各类合法行业协会、地区商业协会的正常活动,给予它们一定的话语权和活动权;各个地区可以组织各类评选优秀创业者、民营企业家的活动,给予优秀的创业者、企业家一些精神、物质上的鼓励和嘉奖。