北美iSchool院校社交媒体类课程设置及其特点分析*

甘春梅 林晶晶 张悦韵

(中山大学资讯管理学院,广东广州 510006)

社交媒体已成为学界和业界关注的重要议题。研究与实践均表明,不同组织和行业对社交媒体类人才的需求在逐年扩大。国外iSchool院校围绕社交媒体类人才培养已形成了较完善的体系。相比之下,国内iSchool院校的脚步则稍显滞后。因此,对国外iSchool院校社交媒体类课程的开设情况进行调研,分析其课程设置特点,可以为国内院校开设社交媒体类课程提供一定的启发。

1 调查对象与研究方法

1.1 调查对象

截至2019年11月,iSchool学院有109所。考虑到语言障碍与信息提供的全面性,本研究将调查对象限定在以英语为母语的北美国家的50所iSchool学院。进一步,由于29所iSchool院校没有开设社交媒体类课程、无权限查看课程信息或无法打开课程网站信息,最终获得开设了社交媒体类课程且能获取到大部分课程信息的21所iSchool院校。本研究的调查范围涵盖上述学院的所有课程,调查时间为2019年11月。

1.2 研究方法

基于iSchool主页提供的各院校的访问站点,通过网络调研法进行数据采集。调研过程如下:

(1)首先通过浏览院校网站获得课程列表。例如,浏览学院网站一级目录“Undergraduate Programs”或“Graduate and Professional Programs”下各专业的三级目录“course”获取课程信息;或是浏览一级目录“academic”下的二级目录“Undergraduate Programs”或“Graduate and Professional Programs”,点击三级目录“course description”获取课程列表。

(2)基于课程列表,进一步根据以下标准来筛选符合要求的课程:课程标题包含“社交媒体”或“社交网络”等关键词;课程介绍围绕社交媒体展开。满足上述条件的课程均涵盖在本调研范围内。

(3)重点搜集各门课程的课程介绍、课程目标、课程内容、授课对象、课程性质、课程学分、教学方法、课程考核等信息,通过统计分析与内容分析等进行数据分析。

2 调查结果分析

基于所获取的课程基本数据,本研究主要从课程基本情况、类型、教学目标、教学方法以及考核方式这5个方面去分析。

2.1 课程基本情况分析

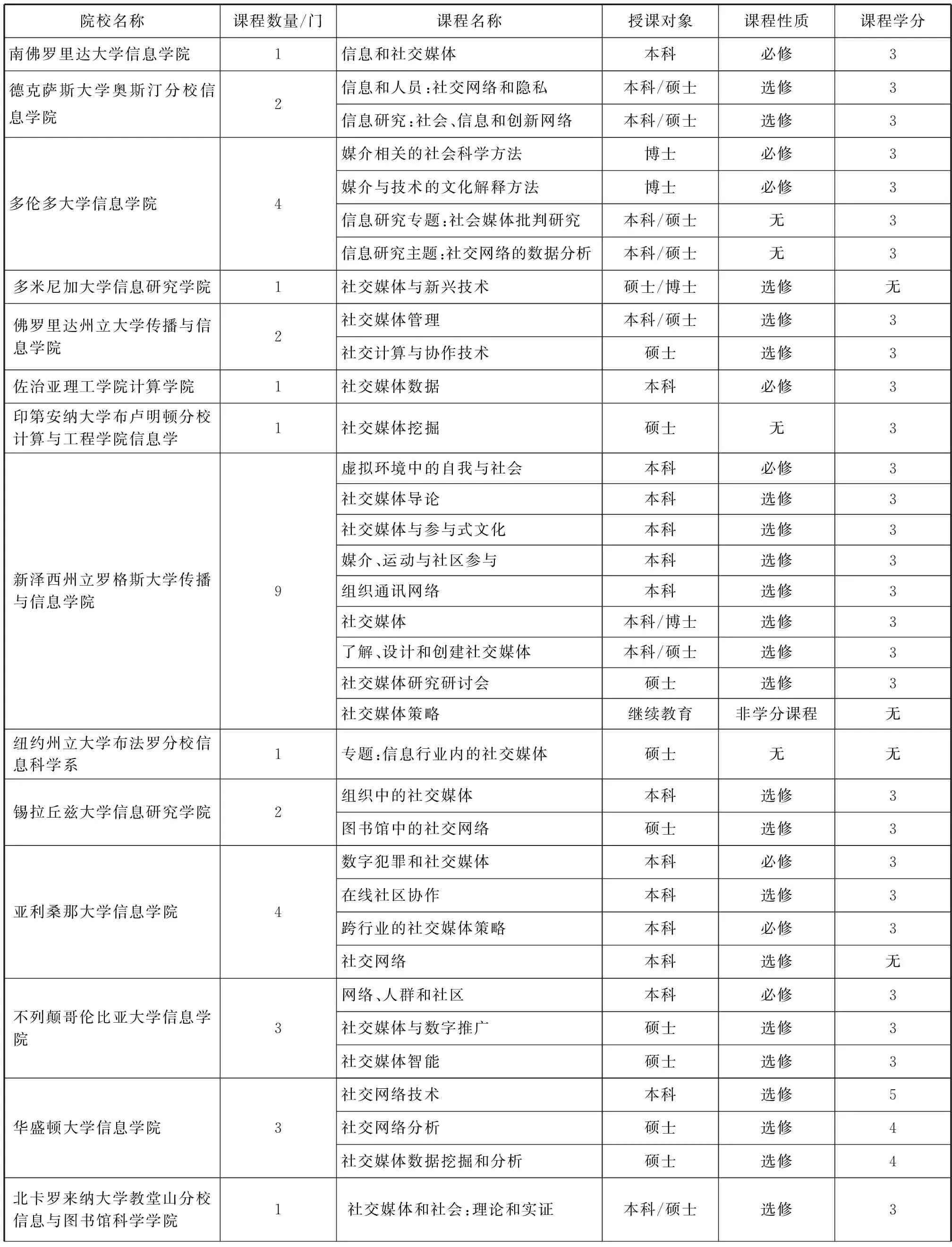

表1显示了iSchool院校开设社交媒体类课程的基本情况。可以看出:(1)课程数量。开设社交媒体类课程数量共50门;每所院校(1所除外)开设数量为1-4门。14所院校开设了1-2门,6所院校开设了3-4门,有1所院校(即新泽西州立罗格斯大学)共开设了9门。(2)授课对象。开设本科生课程34门,硕士研究生课程27门,博士研究生课程4门,继续教育项目课程1门。(3)课程性质。开设必修课程10门,选修课程34门;而1门为非学分课程,5门课程的课程性质不详。(4)课程学分。课程学分为2-5个学分,大部分为3学分的课程。

表1 社交媒体类课程设置的基本情况*

密歇根大学信息学院4社交媒体的人际关系和心理影响本科/硕士选修3组织中的社交媒体本科/硕士选修3在线社区本科/硕士选修3通过社交媒体设计参与度本科/硕士选修4马里兰大学信息研究学院1社交网络:技术与社会本科无无肯塔基大学通讯与信息学院1人际交流和社交媒体本科必修3伊利诺伊大学香槟分校信息科学学院2社交媒体与全球变革本科/硕士选修3社交媒体分析本科/硕士选修3加州大学洛杉矶分校教育和信息研究院1数字文化与社会本科选修5加州大学伯克利分校信息学院4虚拟社区/社交媒体本科选修4信息社会问题硕士必修2社会心理学与信息技术硕士选修3反仇恨设计:社交媒体上的言语和交际能力探究硕士选修2加州大学伊文分校Donald Bren信息与计算机科学学院2数字媒体与社会本科/硕士选修4互联网技术及其社会影响本科选修4小 计50门/●本科:34门●硕士:27门●博士:4门●继续教育:1门●必修:10门●选修:34门●无:5门●非学分课程:1门●2学分:2门●3学分:35门●4学分:6门●5学分:2门●无:5门

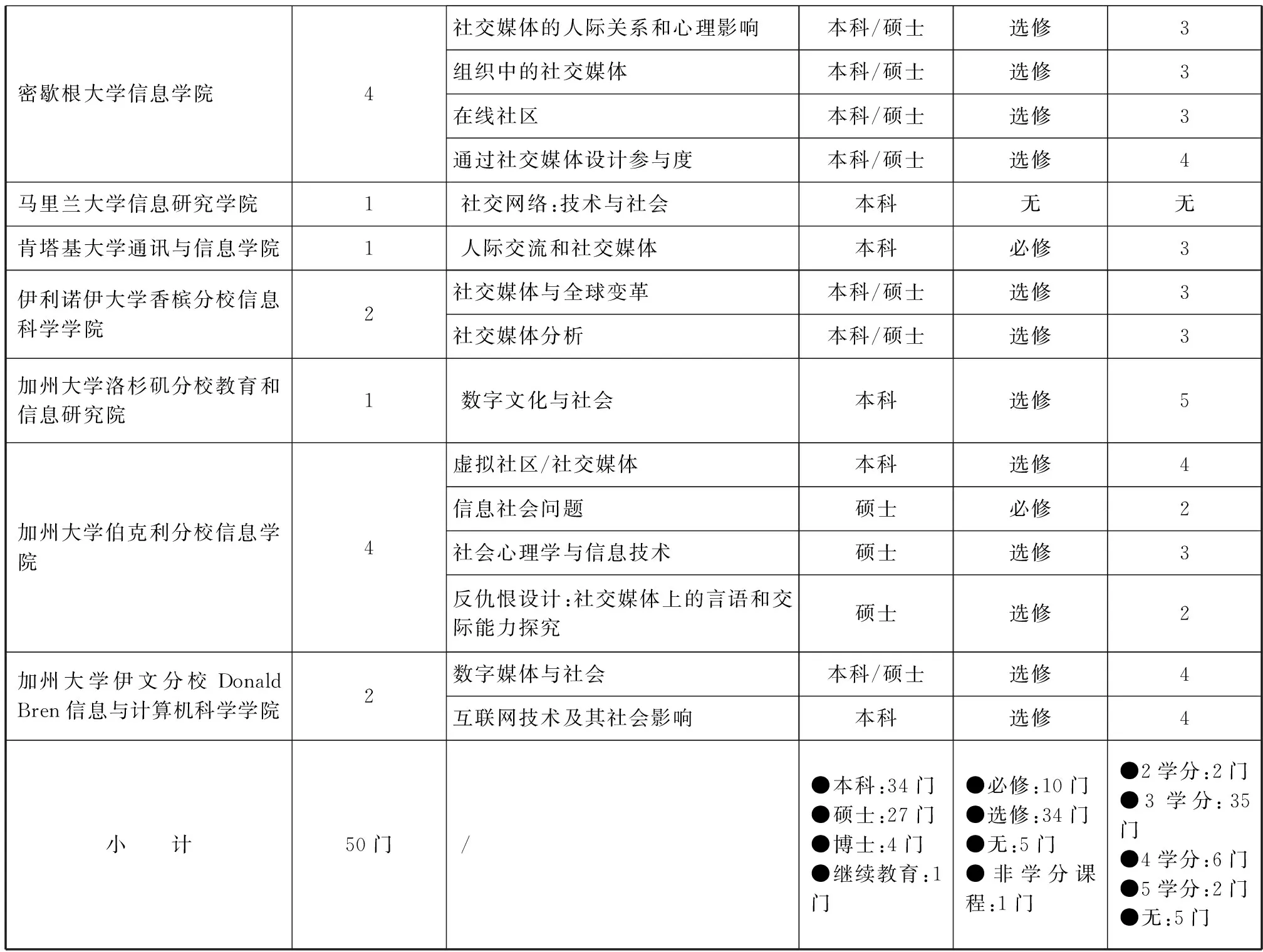

2.2 课程类型分析

如表2所示,课程类型可划分为三类,分别为理论类、技术类以及应用类。(1)理论类课程。共10门,分布在6所院校。课程涵盖社交媒体采纳与传播、研究方法论与影响等方面。例如,多伦多大学信息学院的“媒介相关的社会科学方法”介绍与媒体相关的定性和定量研究方法;新泽西州立罗格斯大学传播与信息学院的“社交媒体导论”探讨社交媒体流行的原因和影响。(2)技术类课程。共7门,分布在7所院校。课程集中在社交计算、社交媒体数据分析等主题。例如,不列颠哥伦比亚大学信息学院的“社交媒体智能”涉及社交数据抓取和运用自然语言处理与机器学习进行预测的技术;佛罗里达州立大学传播与信息学院的“社交计算与协作技术”则关注社交计算与协作技术。(3)应用类课程。共33门(占比最大),分布在17所院校。课程涵盖社交媒体用户行为、社交媒体与人文和社会科学的关系、社交媒体在实际情境中的应用等。例如,亚利桑那大学信息学院的“在线社区中的协作”分析用户群体在社交媒体和组织中的行为;伊利诺伊大学香槟分校信息科学学院的“社交媒体与全球变革”探讨社交媒体给政治文化带来的挑战。

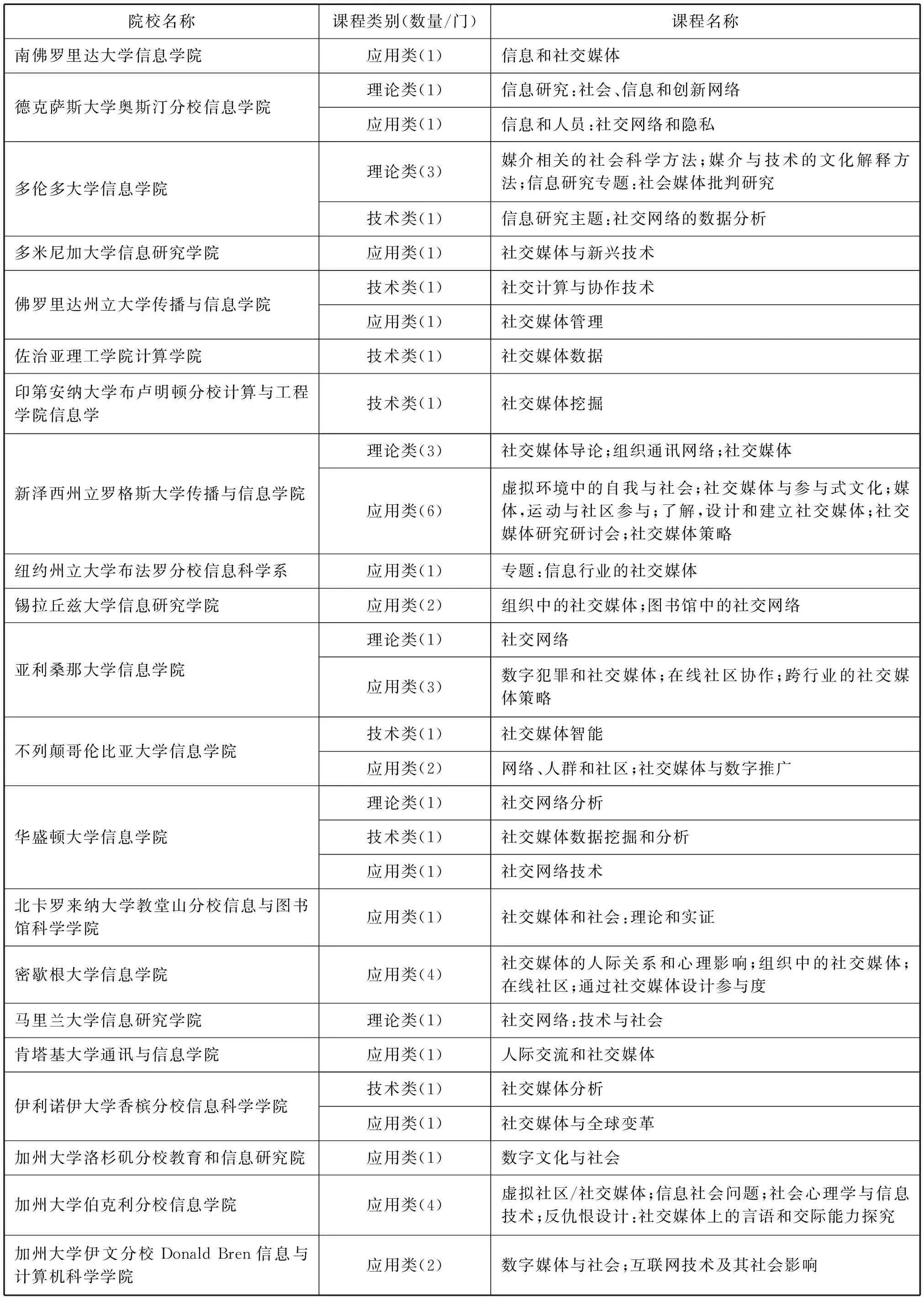

2.3 课程教学目标分析

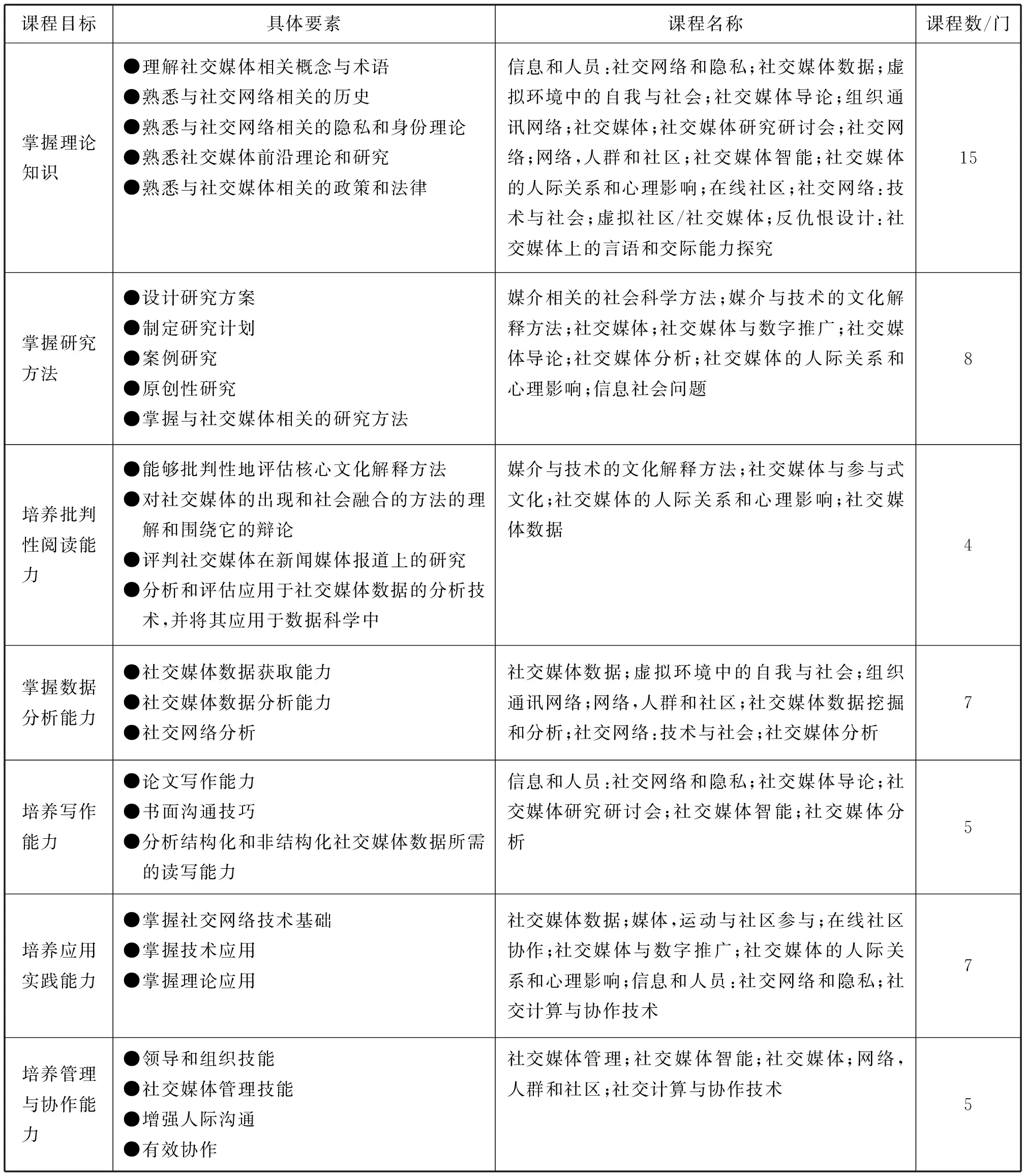

如表3所示,描述了社交媒体类课程教学目标的具体情况。共10所学校的20门课程提供了教学目标的说明;归纳发现,课程注重7个方面的能力培养目标:掌握理论知识、掌握研究方法、培养批判性阅读能力、掌握数据分析能力、培养写作能力、培养应用实践能力、培养管理与协作能力。可以看出,强调最多(共15门)的课程目标是掌握理论知识,如理解相关概念与术语、熟悉前沿理论与研究等;而这通常是课程最基础的要求。其次是对研究方法的掌握(共8门),如设计研究方案等。与此同时,教学也凸显对数据分析能力的掌握以及对应用实践能力的培养(各7门),如数据获取能力、相关技术的应用等。

表2 社交媒体类课程类型分析

表3 社交媒体类课程教学目标分析

2.4 课程教学方法分析

调查显示,13所学校的17门课程阐述了课程教学方法,包括教师主讲(6门)、研讨会(4门)、课程实践(4门)、线上授课(4门)、文献导读(3门)以及课堂讨论(2门)等。

可以看出,教学方法多样灵活。其中,教师主讲是最传统的教学方式。例如,德克萨斯大学奥斯汀分校信息学院的“信息和人员:社交网络和隐私”和马里兰大学信息研究学院的“社交网络:技术与社会”等均以这一教学方法为主。与此同时,研讨会和课程实践也以多样化形式穿插在教学中。例如,多伦多大学信息学院“媒介相关的社会科学方法”定期组织小型研讨会,要求学生在阅读大量以社交媒体为重点的论文后,在研讨会上交流对社交媒体研究方法论的思考。又如,多米尼加大学信息研究学院的“新媒体与新兴技术”课程通过在实验室的动手实践,让学生体会社交媒体在图书情报服务领域的应用。此外,也有课程采用线上授课模式进行课堂教学。例如,印第安纳大学布卢明顿分校计算与工程学院的“社交媒体挖掘”通过线上平台完成授课以及学术会议的开展,教师通过共享屏幕演示社交媒体数据挖掘的过程,学生则在线下完成课程阅读后,在面对面视频会议上进行交流和评论。而文献导读是指通过介绍课程相关书籍或文献资料引导学生自主学习,如多伦多大学信息学院的“信息研究专题:社会媒体批判研究”等采用了此类教学方式。最后,课堂讨论要求学生参与到课堂互动中,如密歇根大学信息学院的“组织中的社交媒体”和马里兰大学信息研究学院的“社交网络:技术与社会”对此提出了要求。

2.5 课程考核方式分析

调查显示,社交媒体类课程的考核方式多样,包括课程考试(3门)、课程参与(6门)、课堂展示(5门)、报告与论文(5门)、研究实践(2门)以及自评与互评(1门)等。其中,课程考试包括期中考试和期末考试等;课程参与主要关注学生的课堂参与程度、课堂表现等;课堂展示则是由学生在课堂上进行案例展示等;报告与论文包括课程论文、读书报告、期末报告等;研究实践是指开展课程项目、案例研究等;而自评与互评是指学生进行自我评价以及组员之间互相评价。

调查也显示,所调研课程的考核方式多样化,每门课程至少采用了3种考核方式。例如,德克萨斯大学奥斯汀分校信息学院的“信息和人员:社交网络和隐私”采取课堂讨论、课堂展示和课程论文对学生进行考核。又如,密歇根大学信息学院的“社交媒体的人际关系和心理影响”“组织中的社交媒体”等课程均采取课程考核、课程参与、课堂展示以及报告与论文进行课程考核。再如,多伦多大学信息学院的“媒介与技术的文化解释方法”则采取了课程参与、报告与论文、研究实践等对学生进行考核。

3 北美iSchool院校社交媒体类课程设置特点

基于对已开设社交媒体类课程的21所iSchool院校的相关数据的分析,可以归纳出其课程设置3个方面的特点:(1)课程内容涵盖面广,课程特色鲜明;(2)教学目标多样化,注重研究能力;(3)教学方法和考核多样灵活,强调综合能力。

3.1 课程内容涵盖面广,课程特色鲜明

iSchool院校的社交媒体类课程内容丰富,类型多样;不仅涵盖理论、技术与应用等不同类型,且各院校结合自身特点开设特色鲜明的课程。例如,华盛顿大学信息学院同时开设了理论类的“社交网络分析”、技术类的“社交媒体数据挖掘和分析”和应用类的“社交网络技术”等课程。其中,“社交网络分析”专注社交网络分析的基本概念、通用方法和分析工具;“社交媒体数据挖掘和分析”注重收集和分析社交媒体的技术;而“社交网络技术”则关注技术、社会影响和信息结构等内容。

与此同时,iSchool院校所开设的课程不仅重视基础理论,还强调技术与方法,更突显社交媒体的应用。例如,密歇根大学信息学院的“组织中社交媒体”,一方面从技术、社会和心理因素的角度探讨组织如何使用社交媒体,另一方面重点关注组织如何利用社交媒体与外部利益相关者进行交流以及支持内部组织流程。

可以看出,这些课程融合多学科理论与方法,并注重实用性,这与iSchool院校开设的其他课程所体现出的特点保持一致,如数据素养课程[1]。此外,有别于以技术为重心的课程(如大数据[2]),社交媒体类课程更突显其应用性。具体体现在,大部分课程着重于理论和实际应用,并不把社交媒体视为技术,而是将其置于更广泛的社会、人文和科技背景下;侧重于如何认识和利用各类社交媒体来推进个人、组织和社会发展。

3.2 教学目标多样化,注重研究能力

iSchool院校的社交媒体类课程提出多样化的教学目标,且多个目标都凸显对研究能力的培养。除了掌握理论知识这一基本要求,课程还对其他方面的能力提出了要求。主要体现在:(1)培养批判性阅读能力,旨在引导学生独立思考,能够对社交媒体相关的现象与案例等有更深入的理解,并融合自身思考进行批判性阅读,作出评估。(2)掌握研究方法,目的是使得学生能够运用所学的研究方法独立设计研究方案、制定研究计划并实施研究。(3)提高数据分析能力,目的是使学生掌握社交媒体数据获取、处理和分析的能力。(4)培养写作能力,通过报告和论文等形式锻炼学生的书面写作能力与技巧,促使学生掌握必要的读写能力。(5)培养应用实践能力,要求学生能够将所学到的理论知识和技术方法应用到实际中,如社交媒体营销、管理和数据挖掘。(6)提高管理与协作能力,强调对学生综合素质的培养,使学生获得沟通、领导、组织和协作等社交媒体管理能力。以伊利诺伊大学香槟分校信息科学学院开设的“社交媒体分析”课程为例,该课程旨在向学生传授社交媒体分析的基本概念、方法、技术,要求学生掌握分析结构化和非结构化社交媒体数据所需的读写能力和技能,以及高效地使用社交媒体分析的策略。同时,学生需要完成实践练习和课程项目,分析来自社交媒体平台(如Twitter)生成的用户数据。课程目标的设置中,对学生多方面的学习能力都提出了要求,通过课堂学习、课后练习、项目实践等方式,全面提升学生的知识技能。

3.3 教学方法和考核多样灵活,强调综合能力

iSchool院校的社交媒体类课程采取形式多样的教学方法。除传统的教师授课与课堂讨论外,还通过讲座、研讨会、文献导读与线上授课等形式,以更有效地激发学生的主动性,促进教师与学生之间的交流。教师授课能让学生系统地学习某一学科的知识,搭好学科知识框架。课堂讨论则促使学生积极主动去思考,及时解决相关疑问。讲座与研讨会则能够让学生接触学科研究动态和前沿,能够很好地拓展其视野,了解学术研究,为研究能力的培养奠定基础。而文献导读通过让学生自主阅读来拓宽其知识面,延续课堂学习到日常学习中。线上授课则打破了时间与空间的限制。例如,德克萨斯大学奥斯汀分校信息学院的“信息和人员:社交网络和隐私”课程通过讲座和研讨会等方式,引导学生自主阅读和学习,在课堂中提出问题、解决问题,帮助学生更好地理解与人和沟通有关的研究主题。

而在课程考核方面,iSchool院校的社交媒体类课程体现了多元灵活的特点,强调对学生综合能力的考核。除常规的考试以外,还包括论文、报告、案例研究、小组讨论和课程展示等方式。课程既考核基础理论知识的掌握情况,也考察学生的写作能力、思辨能力、实践和应用能力等。如密歇根大学信息学院开设的“社交媒体的人际关系和心理影响”明确提出,学生的考核成绩由15%的课堂参与、15%的期中考试、15%的媒体分析课程论文、15%的研究报告、10%展示以及30%的期末考试共同构成。

4 国内社交媒体类课程设置的启示

国际iSchool院校社交媒体类课程的设置可以给国内相关课程的开设提供一些启示。主要体现在:

(1)基于现实需求,结合院系自身特色,有针对性地设置社交媒体类相关课程。社交媒体涵盖了社会的方方面面,因此,国内院校在设置相关课程时,可立足于现实需求,从自身特色出发,开设特色鲜明的课程。例如,可利用自身的技术优势,开设系列社交媒体技术相关的课程,如数据挖掘、数据采集等。又如,可结合人文基础,考虑社交媒体与人文的有效结合,如数字人文、社交媒体与心理等。

(2)提供不同方向的课程,注重学生的个性化培养。国内院校在考虑开设社交媒体类课程时,可在培养方案中设置不同的课程模块,如理论、技术、应用等方向。其中,理论类模块的课程偏重社交媒体的相关基础理论,如社交媒体导论、社交媒体理论;技术类模块的课程则注重社交媒体相关数据的采集与分析等技术,如社交媒体数据挖掘;而应用类模块的课程关注社交媒体的管理与具体应用,如社交媒体策略。这样的课程设置既考虑到不同学生的兴趣,满足学生的个性化需求,也有利于学生往一个专深方向进行较为系统的学习。

(3)提供多样化的教学手段和考核方式,提高学生的综合能力。考虑社交媒体自身的特性,国内院校在这类课程的开设过程中,可考虑使用多样化的教学手段和考核方式。在教学手段方面,可综合运用理论教学与实践教学相结合的方式,采取以学生为主导的手段来推动学生的积极性,发挥学生的主观性,如文献领读(即阅读相关的文献资料)、项目实践(即立足于现实问题,从中挖掘问题进行研究性探索)、专题研讨(即围绕某一专题开展讨论)等。而在课程考核方面,则可考虑形成性考核方式,即在课程学习过程中进行逐步地考核,如让学生基于自己的兴趣以及现实问题,选择一个主题;利用课程中所学的知识来完成对该主题的探索性研究;并在课程结束时通过课堂汇报或研讨会等形式进行交流、分享与讨论。