“馆员”职称发展路径研究*

姚 明

(中国现代文学馆,北京 100049)

1 引言

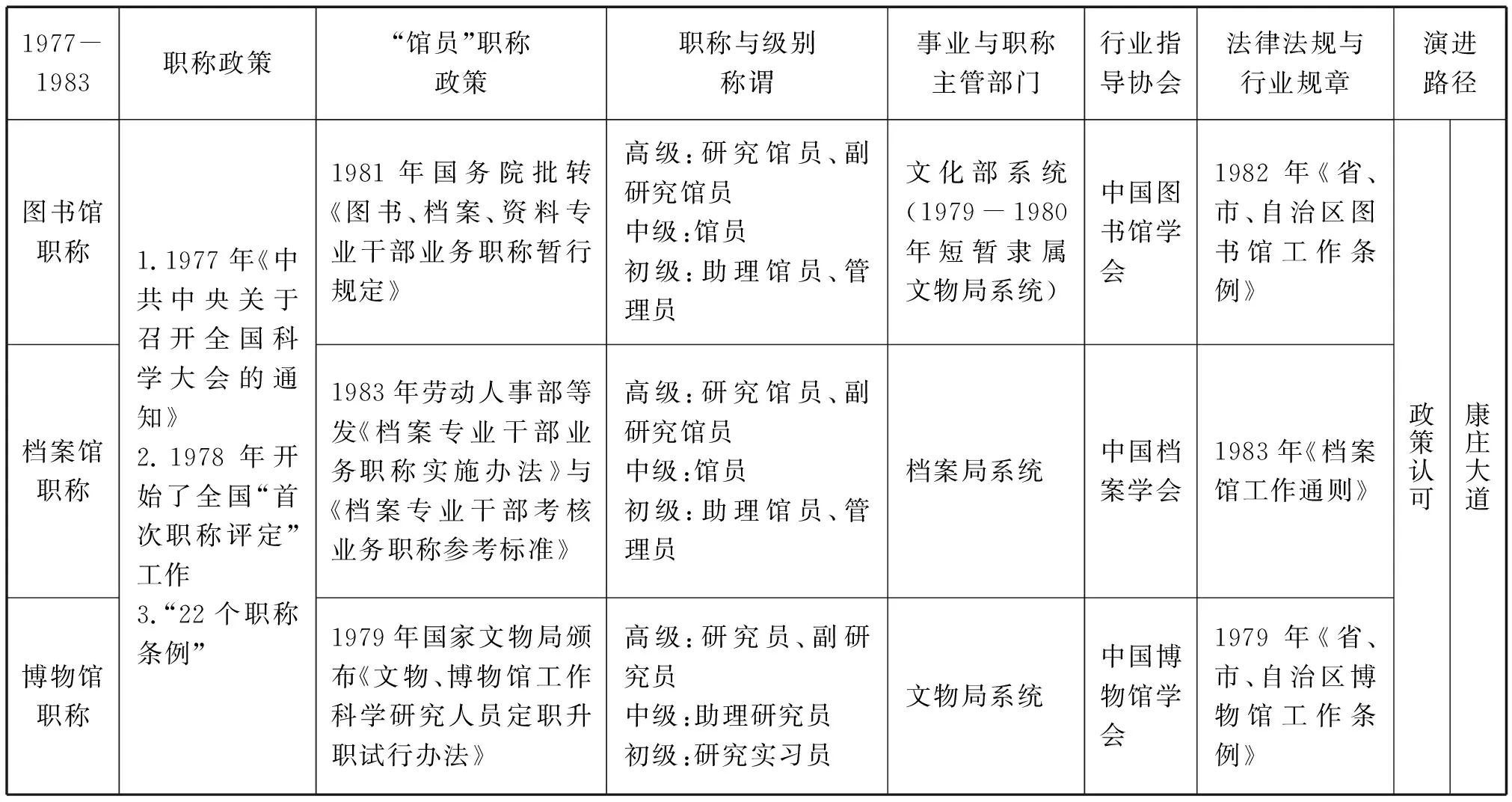

2 亡羊补牢:康庄大道:1977-1983

我国的“专业技术职称制度”与所处时代的政治经济体制、经济发展水平、社会意识形态等因素关系密切,从建国初期到改革开放之前的20多年间,先后经历了“技术职务”“学衔称号”“学术称号”等不同的发展阶段[2]。1977年5月,邓小平同志提出“一定要在党内造成一种空气:尊重知识,尊重人才”,并指出“恢复科研人员职称,大专院校也要恢复教授、讲师、助教等职称”[3],同年9月,《中共中央关于召开全国科学大会的通知》[4]中明确提出“应当恢复技术职称,建立考核制度,实行技术岗位责任制”[5]。从1978年开始,全国范围内开展了“职称评定”工作,技术职称评定制度的构建由此拉开了帷幕,从1978年2月到1983年9月之间,相关部门正式批准了22个职称条例[6],其影响十分深远。

2.1 “亡羊补牢”的历史机遇

在图书馆职称方面,其职称制度的构建主要由中国科学院与图书馆事业的主管部门牵头组织。1978年伴随着“首次职称评定”工作的开展,尤其是在高校陆续恢复专业技术职称评定工作的背景下,就图书馆工作人员的职称序列归属问题,中国科学院在广州组织召开了图书情报工作会议,会议对图书情报工作做出了明确的界定,即“图书情报工作是科学研究工作的组成部分”,会议起草了《中国科学院图书、资料、情报业务人员定职、升职试行条例》作为中国科学院系统试行职称评定的依据,条例将中国科学院系统内从事图书情报工作的人员纳入科研人员管理范畴,按照科研人员评定相应职称与确定相关待遇。1979年,图书馆事业划归国家文物局管辖,根据当年国务院颁布的《文物、博物馆工作科学研究人员定职升职试行办法》,文物系统管理下的图书馆工作人员,纳入科学研究人员职称序列,其学术职称定为“研究员、副研究员、助理研究员、研究实习员”[7],1980年图书馆事业转归文化部管理,1981年,国务院批转了文化部、国家档案局、国家人事局制订的《图书、档案、资料专业干部业务职称暂行规定》[8],将图书资料系列职称评审范围扩大至图书馆所有从业人员,业务职称定为“研究馆员、副研究馆员、馆员、助理馆员、管理员”。

在档案职称方面,1983年原劳动人事部、国家档案局印发《档案专业干部业务职称实施办法》与《档案专业干部考核业务职称参考标准》,向全国范围内的各单位人事部门、档案部门印发并贯彻执行,条例中明确提及“为了贯彻执行国务院颁发的《图书、档案、资料专业干部业务职称暂行规定》,便于档案专业干部业务职称的评定,特制订本办法”,明确了“在档案部门从事翻译、科研、工程技术、刊物编辑的干部,评定各对应专业的业务技术职称”,“有理工科学历和原已取得工程技术职称的科技干部,现从事科技档案管理工作的,可以评定科技管理职称”[9],而一般的档案工作人员则参照《图书、档案、资料专业干部业务职称暂行规定》,业务职称定为“研究馆员、副研究馆员、馆员、助理馆员、管理员”[10]。

在博物馆职称方面,1979年,国家文物局颁布《文物、博物馆工作科学研究人员定职升职试行办法》将从事文物、博物馆工作的科学研究人员的学术职称定为“研究员、副研究员、助理研究员、研究实习员”四级。1982年,当时的国家人事局颁布《中国社会科学院学术职称暂行规定》与《文物、博物馆工作科学研究人员定职升职试行办法》界定的职称名称相同,是社会科学研究人员学术职务的范畴,将“博物馆职称”纳入社会科学研究范畴。

2.2 “犹未晚也”的职业认可

职称体系的重新建立,在一定程度解决了“三馆”的“馆员”的职业归属与干部身份问题,将长期以来的“三馆”工作人员是“干部”还是“工人”问题、是“专业技术工作”还是“工勤工作”或“一般管理工作”的争论[11]给出了明确的答复,“三馆”的广大工作人员得到了“犹未晚也”的来自国家层面的政策认可与职业认可[12]。遍布全国、体量庞大的“三馆”工作人员有了自己的“干部序列”,他们备受鼓舞,更加热情的投入工作。在此期间,图书馆职称与档案职称评价体系基本一致,名称与序列称谓相同,从此进入了“馆员”时代,而博物馆职称则定位于社会科学研究领域,徘徊于“研究员”职称的边缘。这次职称体系的再造是对文革期间职称制度取消的一次“亡羊补牢”,“三馆”职称体系随着改革开放的大潮走上了“康庄大道”,这是在专业主义与社会分工的一次理论与实践的探索,奠定了我国专业技术职称体系的根基,影响十分深远。

随着职称评定工作的迅速开展,出现了一些问题如评定范围过大、评定质量参差不齐等,1983年中央决定暂停职称评定工作,“三馆”的职称评定工作也随之暂停,并开始进行全面整顿,继续研究改革方案,专业技术职称制度发展进入下一个阶段。

表1 1977-1983年“馆员”职称发展阶段

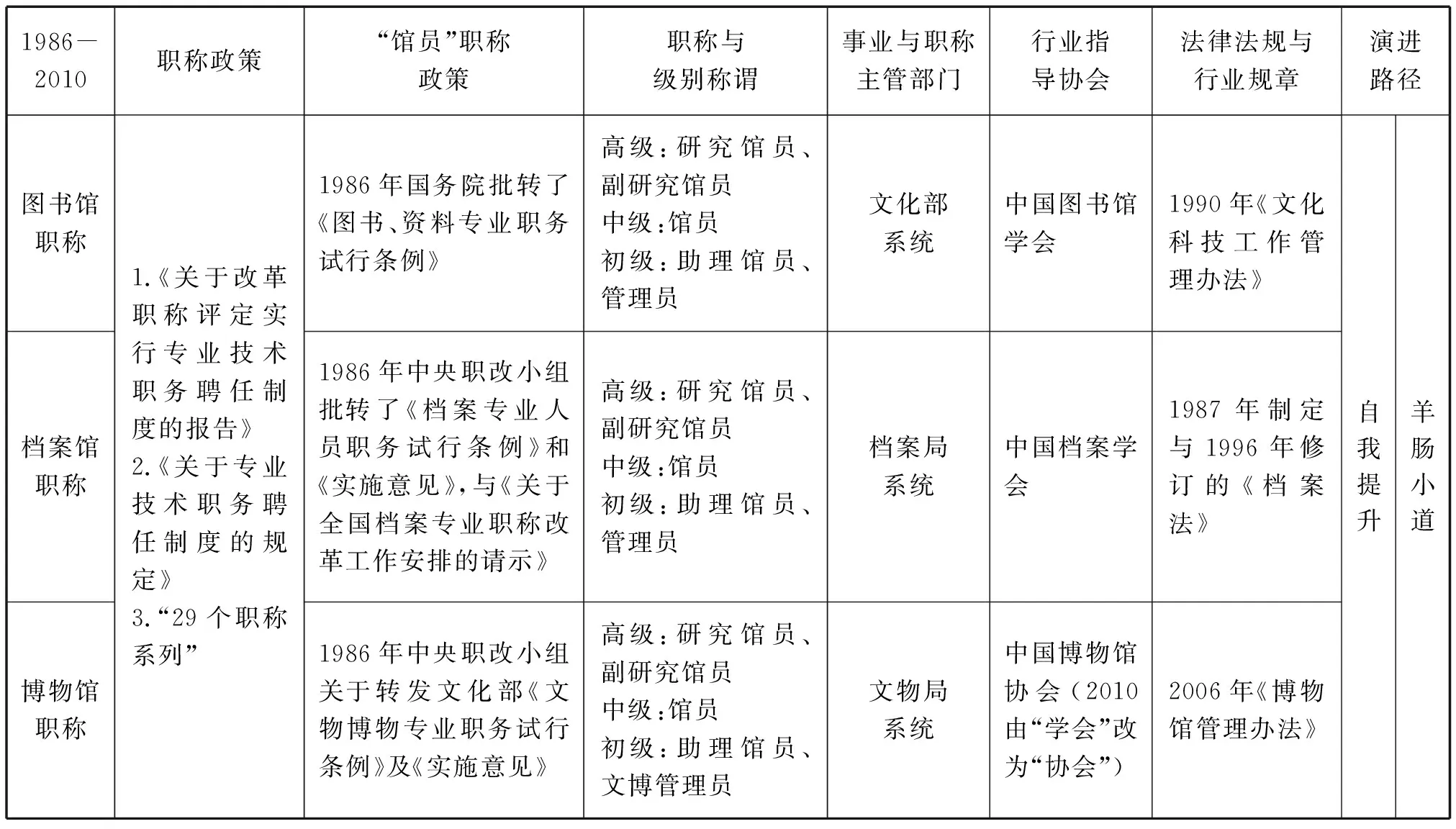

3 歧路亡羊:羊肠小道:1986-2010

1986年,中共中央、国务院决定在1983年的职称评定制度基础上进行改革,实行“专业技术职务聘任制度”[13]。1986年至1988年期间,相继出台了《关于改革职称评定实行专业技术职务聘任制度的报告》[14]、《关于专业技术职务聘任制度的规定》[15]等关于职称制度的系列政策文件,1983年制定的22个职称系列经过调整为29个职称系列[16],职称制度进一步走入正常化、规范化的轨道。

3.1 歧路亡羊:名称一致目标不同

在“图书馆职称”方面,1986年4月,国务院批转了《图书、资料专业职务试行条例》,职称与级别沿袭了以往称呼与设置,设立高级职称为研究馆员与副研究馆员,中级职称为馆员、初级职称为助理馆员与管理员。

西洋哲学-讲师为费诺罗萨。参考斯宾塞(译者注:Herbert Spencer)《世态学》和摩尔根(译者注:Lewis Henry Morgan)《古代社会》,讲授社会学,并以施瓦格勒(译者注:Oswald Arnold Gottfried Spengler)《哲学史》(英语抄本)为教科书,讲授近世哲学史与康德(译者注:Immanuel Kant)哲学等。

在“档案馆职称”方面,1986年4月,中央职称改革工作领导小组批转了《档案专业人员职务试行条例》和《实施意见》《关于全国档案专业职称改革工作安排的请示》,之后国家档案局在北京组织召开了全国档案职称改革工作会议,传达了党中央关于职称改革工作的指示精神,对有关档案工作职称改革颁布的政策文件的实施做出了部署安排,此次改革中,档案专业职称与级别也沿袭了1983年的情况,设立高级职称为研究馆员与副研究馆员,中级职称为馆员、初级职称为助理馆员与管理员,档案专业职务聘任制试点工作在全国范围内陆续展开。

在“博物馆职称”方面,1986年中央职称改革工作领导小组转发了《文物博物专业职务试行条例》及其《实施意见》的通知。在此次改革中,文博职称的变动较大,由原来的社会科学研究的“研究员”职称序列转为与“图书馆职称”与“档案馆职称”称呼与级别相一致的“馆员”序列,设立高级职称为研究馆员与副研究馆员,中级职称为馆员、初级职称为助理馆员与文博管理员。

相比于1978年到1983年的职称改革进程,“三馆”职称在本次改革中基本沿袭了以往的称呼与设置,但是制度运行的内在机理发生了很大的变化,即“职称评定”制度过渡到了“职称职务聘任制度”。各单位在上级主管部门核定的专业技术职务结构比例范围内,可以结合本单位专业技术工作需要,设置相应的专业技术岗位,专业技术人员通过相关评审委员会的评审,取得相应专业技术职务任职资格,单位在获得任职资格的人员中进行聘任[17],到1991年,人事部发布通知决定在全国范围试点“评聘分开”制度,即专业技术人员的专业技术资格评定与专业技术职务聘任相分离,专业技术人员工资福利待遇按照所聘任的职务来确定[18],允许“高职低聘、低职高聘”,经过试点之后推向包括“三馆”领域在内的全国各企业事业单位。

在1986年改革重新拉开序幕的时代背景下,从事“三馆”的专业技术工作的干部职工专业技术职称得到进一步的明确,“博物馆职称”也进入了“馆员”时代,由此“三馆”的“馆员”们在“称呼”上一致了。

3.2 分道扬镳:名实不副差异凸显

1980年代与随着而来的1990年代,是改革开放“摸着石头过河”探索中国特色社会主义道路的实践推进期,“三馆”走上了各自发展的“羊肠小道”。

第一,管理体制存在条块分割导致交流不畅。通过考查“三馆”在我国的政府机构组织中的构成可以看出,图书馆系统主要隶属于文化部门(现文化与旅游部),由各级各类图书馆组成,受到文化部(现文化与旅游部)管理与业务指导,相关事业发展与职称标准也由各级文化部门负责制定,并牵头成立中国图书馆学会作为行业协会;档案馆系统主要隶属于档案局,由各级各类档案馆组成,受到国家档案局管理与业务指导,相关事业发展与职称标准也由各级档案局负责制定,同时由于档案工作所涉及行政管理职能,部分档案部门为受公务员法管理的国家行政机构,往往“局馆合一”,人员管理则分为行政编制与事业编制分开设置与管理,并牵头成立中国档案学会作为行业协会;博物馆系统主要隶属于文物局,由各级各类博物馆组成,受到国家文物局管理与业务指导[19],相关事业发展与职称标准也由各级文物部门负责制定,并牵头成立中国博物馆协会(学会)作为行业协会。

第二,业务工作范围的差异,导致职称评审侧重点的差异。通过考查“三馆”的职称评审标准发现,关于任职年限与工作业绩的规定表述基本一致,如馆员满五年可以申报副研究馆员等,但是关于业务工作的描述则差异巨大,集中表现在关于业务工作与研究对象方面,图书馆馆员侧重图书的整理,较为独特的是编目工作与阅读推广;档案馆馆员则侧重档案的编纂,较为独特的是设立卷宗工作与电子政务;博物馆则侧重藏品的管理,较为独特的是征集工作与展览工作。虽然都称“馆员”,但是其业务工作的差异十分明显,对于业务工作对象的表述独特而鲜明,如图书馆主要针对公开出版物的“藏用”,档案馆着重整理归档后的文件,博物馆则是整理入藏后的藏品,“图书-档案-藏品”差异导致了工作方法与工作内容的差异,从而导致职称评审侧重点的差异。

表2 1986-2010年“馆员”职称发展阶段

第三,条块分割管理部门推动下立法保障进一步隔阂了馆际的交流。“立法”对文化事业的发展推动作用巨大,但也进一步划清了事业的界限。《档案法》早在1987年就已经通过并颁布实施,经1996年与2016年两次修正;“图书馆法”尚在统筹酝酿之中,文化部《省、市、自治区图书馆工作条例》与《文化科技工作管理办法》长期成为图书馆事业管理的政策依据;“博物馆法”也尚未出台,1979年文物局《省、市、自治区博物馆工作条例》与2006年的《博物馆管理办法》则是博物馆事业管理的政策依据;由此可见各馆工作人员开展工作所遵循的法律法规存在差异,这从行为与心理上进一步隔阂了馆际的交流。

第四,高校专业的差异从人才与学科角度进一步推动了“分道扬镳”。通过考查对应对口学科设置的变化可以看出,1977年随着高考的恢复,图书馆学、档案学、历史学(下属博物馆方向)先后作为学科专业恢复招生,其学科归属也是几经变化,如图书馆学从文学门类到管理学门类,档案学从文学门类到历史学门类等[20]。1997年在教育部颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》进一步明确与规范学科专业类别,其中在管理学(12)门类下设置“图书馆、情报与档案管理(1205)”一级学科,下设图书馆学(120501)与档案学(120503)二级学科,而在历史学门类下设置“历史学(0601)”一级学科,下设“考古学及博物馆学(060102)”二级学科。之后在历次教育部关于学科目录的调整中,都是以此为依据的。进入21世纪以后,“三馆”都更加重视专业人才的引进,通过招考选拔应届毕业生,大量的专业人才进入对应的“馆”,这从学历背景、知识结构、价值理念上进一步推动了“三馆”的分道扬镳,走上各自发展的“羊肠小道”。

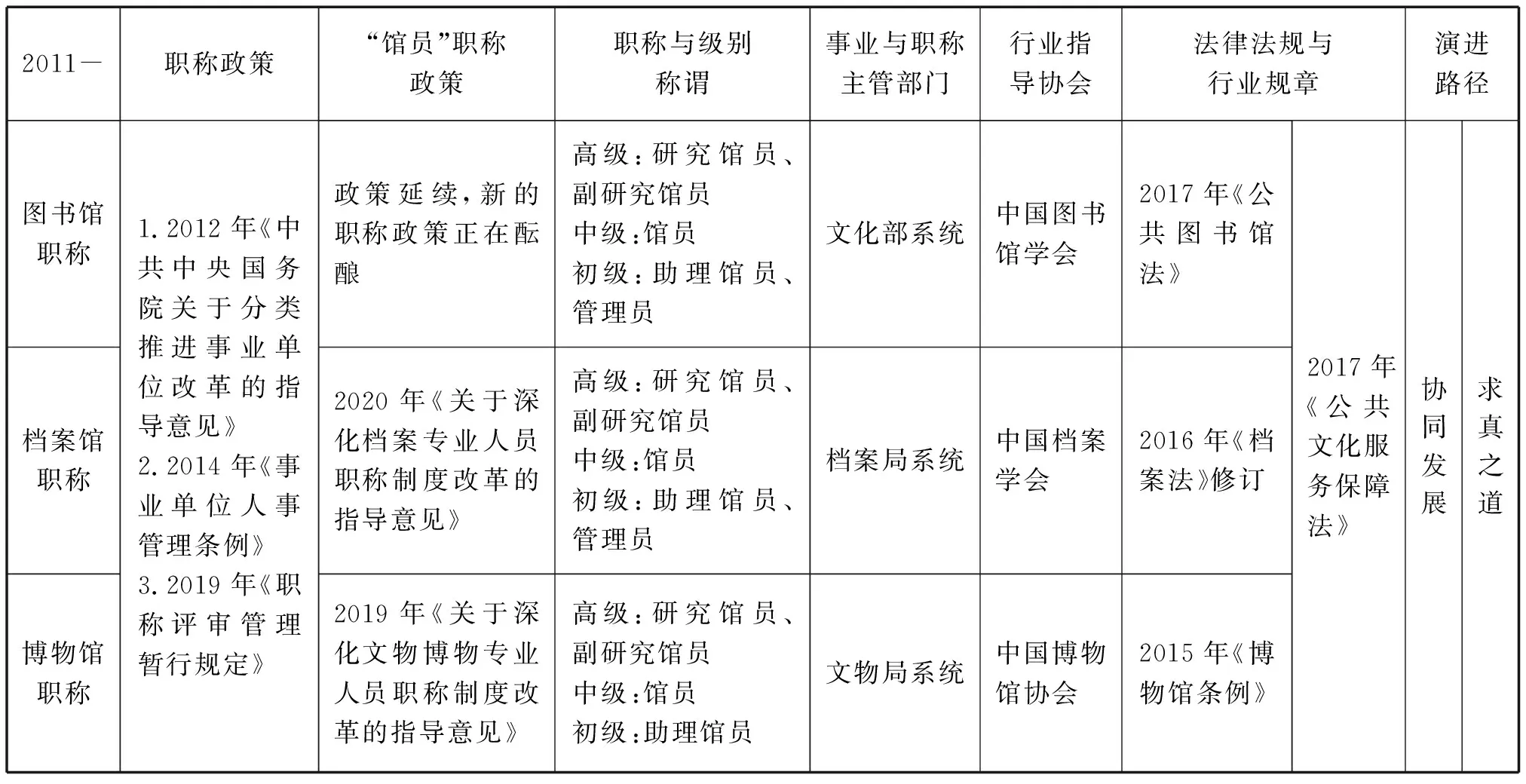

4 殊途同归:求真之道:2011-

2011年4月,中央启动了新一轮事业单位分类改革,将“三馆”归入公益类事业单位,定位公共文化服务体系,成为中国特色社会主义制度与现代国家治理能力与治理体系的组成部分。经历各自独立发展的“三馆”“馆员”职称开始步入“求真之道”。

4.1 理念上殊途同归:理论、学科、职业融合

图书馆学与档案学有着密切的学科联系[21],无论是历史上[22]还是现实中[23],研究各有侧重[24]。图书馆学、档案学、博物馆学(以下简称“三馆学”)的研究对象存在重要交集即“文献”。进入21世纪后,随着信息技术的进步与信息资源管理理念[25]的变迁,开始有学者从资源内容视角开始研究“三馆”的资源整合[26],之后关于馆际合作[27]、资源整合[28]、课程改革[29]的研究在图书馆学界[30]、档案学界[31]、博物馆学界[32]展开了研究与探讨。在国家社会科学基金的立项中,关于博物馆的研究也开始出现在“图书馆、情报与文献学”学科分类之下[33],国家社会科学重点项目立项了“公共数字文化服务中的资源整合研究”,学科融合推动了学科之间的深入交流与馆际行业间交流的开展,“传播文化信息、提供文化服务”成为三个学科与三类馆的共同的价值追求,“LAM(library,archive and museum,简称LAM)”这一概念被引进并得到“三馆学”学界广泛的关注[34],以资源整合为契机的LAM研究逐步得到深入[35],“三馆学”开始走向融合。

在专业教育领域,2011年4月2日发布的《学位授予和人才培养学科目录》未公布二级学科设置,但是可以看出“图书馆、情报与档案管理(1205)”名称略有变动为“图书情报与档案管理(1205)”,而历史学门类下则进一步划分为考古学(0601),中国史(0602),世界史(0603),“博物馆学”成为“考古学”一级学科下的二级学科,之后教育部改革专业硕士研究生教育,陆续组织设置并开展39种专业学位招生,其中“图书情报硕士”与“文物与博物馆硕士”都得以单独设置,2018年教育部修订了《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,变动设置不涉及图书情报与档案管理及考古学。在“三馆学”的学科专业与课程设置上,数字化技术与“受众”研究都赫然在列,研究方法的借鉴与课程设置的部分重合趋势明显。

文献研究为“三馆学”课程体系的整合提供了内在依据,资源的数字化、公共数字文化服务则为“三馆学”课程体系的整合提供了契机,以及由国外图书馆学情报学教育机构为了应对新的信息环境给图书情报教育带来的挑战而发起的“I-Schools”运动很快影响到我国图书情报界,“面向更为宽泛的信息职业培养人才的教育新模式”[36]正在兴起,围绕“信息管理学科”的探讨也随之开展[37]。在信息职业整合大背景下,在公共数字化服务理念推动下,在文化信息公共文化服务网络与公共文化服务工程实践的推动下,“三馆”在职业导向上逐步接受了信息职业理念,数字图书馆、数字档案馆、数字博物馆成为公共文化服务领域的亮点,其研究对象开始进一步聚焦“信息资源”,围绕信息职业的职称评审导向逐渐明朗。

4.2 体制上殊途同归:现代化国家治理体系下的机构整合

随着职称制度的确立,职称评聘工作在全国范围内展开,迅速形成了数量可观的专业技术队伍,分布于各级各类“三馆”中,干部队伍的正规化与知识化推动了事业的发展,也“倒逼”了“三馆”相关专业在高等教育中的发展。

“坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”是全面深化改革的总目标,随着改革的深入,“三馆”职称制度的探索也不断深入。2011年4月中央确定了事业单位分类改革的时间表,共涉及到超过126万个机构近4000余万人,2012年4月16日,《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》发布,2015年完成了事业单位分类,到2020年将形成新的事业单位管理体制和运行机制。在分类过程中,“三馆”被纳入公益类事业单位,其定位是为社会公众提供公共文化服务,继续有财政支持,使用“事业编制”进行人员管理,由此“三馆”的事业单位性质进一步确定,事业单位专业技术人员实行评聘职称的制度被进一步巩固与确定,继续沿用原有的职称称呼,其运行机制进一步完善。

2015年之后,经过长期酝酿的系列法律法规开始出台,2015年3月20日起《博物馆条例》施行[38],2016年与2020年《档案法》两次修订[39],《公共图书馆法》于2017年11月4日通过[40],2017年开始起施行的《公共文化服务保障法》[41]为“三馆”加强交流,整合资源提供法律依据,进一步拉近“三馆”之间协同发展的距离。“三馆”终于从各自的“羊肠小道”,被陆续纳入“现代公共文化服务体系”[42]、“文化遗产保护传承体系”[43]、现代文化产业体系[44]、国民终身教育体系[45]、国家科技创新体系[46]等现代国家治理体系范畴之中,“三馆”职称的评审更加侧重其提供公共文化服务的能力,如《关于深化文物博物专业人员职称制度改革的指导意见》对文物利用类别的阐释,“三馆”开始融合发展,“馆员”们不再孤立的独自前行,走上了聚焦“信息资源”,积蓄国家软实力的“求真之道”。

之后,职称政策的改革文件率先在博物馆领域出台,2019年12月3日,人力资源和社会保障部、国家文物局召开新闻发布会,介绍《关于深化文物博物专业人员职称制度改革的指导意见》发布相关情况[47],在初级职称方面取消了“文博管理员”,根据文博工作的内容与方向设置了文物博物馆研究、文物保护、文物考古、文物利用四个专业类别[48],畅通了相关领域工作人员的职业发展通道。随后,2020年4月,人力资源和社会保障部、国家档案局印发了《关于深化档案专业人员职称制度改革的指导意见》[49],并召开新闻发布会答记者问,在职称设置方面继续沿袭了之前的体例,细化评价标准,根据档案工作特点将档案专业人员分为档案业务工作的“工匠型”人员和档案研究工作的“学术型”两大类[50],进一步明确了档案工作人员的职业发展路径。

表3 2011年之后“馆员”职称发展阶段

5 结语

“馆员”职称制度改革涉及广大“三馆”专业人员的切身利益,政策性强,改革工作任务复杂,社会关注度很高。从“馆员”职称的演变一定程度上反映了“三馆”事业发展的特点,走过了“亡羊补牢”后的“康庄大道”,越过了“歧路彷徨”的“羊肠小道”,随着全面深化改革的推进,“三馆”及其“馆员”在国家治理体系中的定位逐步明确,事业发展与人才建设摆脱了原有“机构范式”的束缚与管理体制的“条块分割”,开始走上了“协同发展”的“求真之道”,共同推动着公共文化服务体系的发展。