水肥用量对制种玉米水肥利用及种子活力的影响

连彩云,马忠明

(1.甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所,甘肃 兰州 730070; 2.甘肃省农业科学院,甘肃 兰州 730070)

河西走廊由于其独特的地理气候优势及丰富的光热资源,成为农业部首批认定的国家级制种玉米生产基地。然而在制种玉米生产过程中,施肥和灌水严重过量和不合理的问题长期存在,加之近几年来耕地质量下降,导致制种玉米产业发展缓慢,一定程度上限制了种子产量和质量的提升。如何实现制种玉米产业快速发展,有效节约日益紧缺的水资源、提高种子的质量已显得尤为紧迫。垄膜沟灌是本区广泛应用的节水节肥栽培模式之一。它通过改变微地形,使沟中水分向垄上侧渗,减小沟内水分垂直下渗,具有增产、节水、节肥和增温效益[1-4]。

制种玉米种子质量的好坏直接影响作物的产量,种子活力是评价种子质量的重要指标之一,不仅受遗传因素的影响,环境因素也是影响种子活力的因素之一[5-6]。近年来国内外学者对种子活力的影响因素开展了许多研究[7-12],而目前的试验结果都是在田间水分与营养元素不受限制的情况下获得的种子为材料,并已取得了一定的进展,但是种子活力易受环境因素的影响,环境条件以直接或间接的方式影响着种子活力,进而造成了种子活力的差异,在一个区域研究的结果很难直接用于另一个区域。而且这种优越环境下的种子质量与田间复杂的环境条件相比有着天壤之别,不能将田间实际情况真实地反映出来。农业生产常会受到许多环境因素的制约,田间水肥在生产过程中是影响种子活力的重要因素。垄膜沟灌种植、灌水方式的变化,更好地协调了农田土、水、肥、气等关系,为作物的生长发育创造了良好的环境,为作物优质高产奠定了基础。国内外在土壤水肥对制种玉米种子活力的影响的报道较少,尤其是在高效节水种植模式下土壤水肥对种子活力的影响鲜有报道。因此,本研究以制种玉米为试验材料,对垄膜沟灌条件下田间水分和氮、磷肥3个因素对制种玉米产量和种子活力的影响进行研究,探索垄膜沟灌条件下提高种子活力适宜的水肥耦合模式,为高活力制种玉米种子生产提供理论依据,为垄膜沟灌条件下玉米高产稳产提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况与供试材料

试验于2016—2017年在甘肃省农业科学院张掖节水试验站(100°26′E, 38°56′N)进行。试验区海拔1 570 m,地下水位100 m以下,年降水量129 mm,蒸发量2 048 mm,年平均日照时数3 085 h,年均气温7℃,≥0℃积温3 388℃,≥10℃积温1 963.4℃~4 032.3℃,光热资源丰富,水资源不足和利用率不高是制约农村经济发展的主要因素。试验区土壤质地为中壤灌溉土,0~160 cm土层平均容重为1.43 g·cm-3。其气候特征和农作制度具有典型的西北绿洲灌溉农业区的特征。试验区土壤速效氮为128.8 mg·kg-1,速效磷为19.3 mg·kg-1,速效钾为148.0 mg·kg-1,有机质为18.1 g·kg-1,pH值为8.6。试验周期内气象状况见图1。

参试玉米品种为先玉米335,氮肥为尿素(纯N 46%),磷肥为重过磷酸钙(P2O546%)。

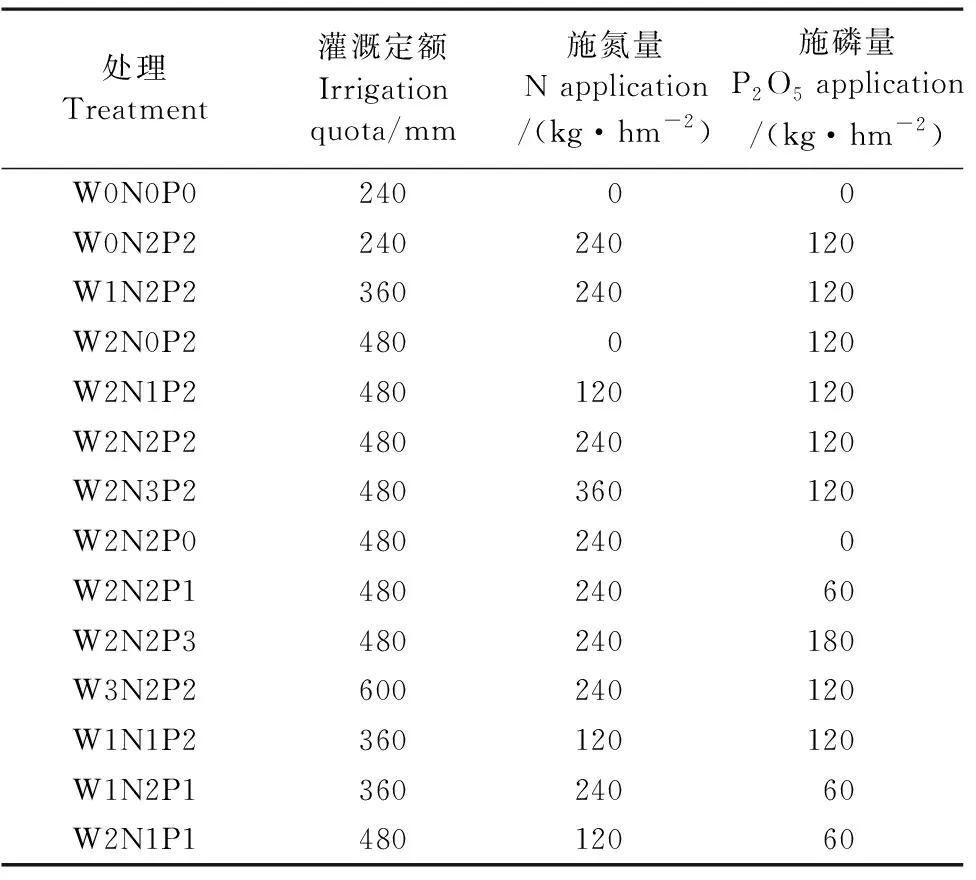

1.2 试验设计

试验采用3414试验方案类别设计,共设14个处理(表1),其中三因子为水分因子、氮肥因子、磷肥因子。全部磷肥、20%氮肥作为基肥播种时一次性施入土壤,10%氮肥拔节期追施,30%大喇叭口期追施,40%吐丝期追施。2016年4月18日施基肥,6月2日第1次追肥,6月28日第2次追肥,7月15日第3次追肥;2017年4月23日施基肥,6月6日第1次追肥,6月28日第2次追肥,7月18日第3次追肥。制种玉米采用等行距起垄覆膜种植,垄面宽60 cm,沟宽40 cm,垄高20 cm,垄面上种植2行母本,1行父本,母本行距50 cm,株距为22 cm,父本采用满天星种植方式,种在两行母本中间,株距50 cm。2016年4月18日播种,6月2日进入拔节期,6月26日大喇叭口期,7月15日吐丝期,8月12日灌浆期,9月28日收获。2017年4月23日播种,6月6日拔节期, 6月28日大喇叭口期,7月16日吐丝期,8月15日灌浆期,10月2日收获。试验重复3次,小区面积为36 m2(4.8 m×7.5 m)。

表1 试验因素及水平设置Table 1 Test factors and setting of each level

全生育期灌水4次,分别在拔节期、大喇叭口期、抽雄后、灌浆期灌水,灌水定额分别占灌溉量的20%、30%、30%和20%。其他田间管理措施与当地大田一致。玉米成熟后按小区单收并测定产量。

1.3 测定项目和方法

1.3.1 土壤样品的采集与分析 在作物播种前、各生育期及收获时测定土壤水分,0~20 cm土层用烘干法,20~120 cm土层用中子仪(美国CPN国际有限公司生产的503DR型)测定。鲜土样200 g冷冻保存,分析硝态氮及有效磷(0~20 cm土层Olsen-P含量)。用紫外分光光度计法测定土壤硝态氮,用0.5 mol·L-1的NaHCO3溶液浸提,比色法测定土壤Olsen-P。

1.3.2 植株样品采集与分析 作物收获后分别采集籽粒和秸秆样品。每小区选取具有代表性的植株5株进行全株采样,用于测试全氮、全磷含量。用H2SO4-H2O2消煮,采用蒸馏法测定植株全氮;用H2SO4-H2O2消煮,采用钒钼黄比色法测定植株全磷。

1.3.3 种子活力测定 种子活力参数:发芽率、发芽指数、活力指数。

发芽率:将发芽纸在121℃下灭菌20~30 min,每份材料选取无破损风干种子200粒用1.0%次氯酸钠消毒3~5 min,然后用去离子水冲洗至无味,有机玻璃计数模具(有50个孔)下铺2张发芽纸,每孔放置1粒经消毒的种子,摆放完50粒种子后拿掉计数模具,上铺1张发芽纸,加入适量蒸馏水使种子附着在发芽纸上,将发芽纸疏松地卷起,两端整平,用1.0%次氯酸钠消毒3~5 min,然后用去离子水冲洗至无味,用皮筋扎住,竖直装入自封袋内,重复3次,然后放入恒温光照培养箱,在25℃条件下发芽7 d后统计发芽率。

发芽指数及活力指数:选取经1.0%次氯酸钠消毒、用去离子水冲洗至无味的种子100粒,置于底部铺有2层含饱和水分滤纸的发芽盒内,腹沟向下,种胚朝上,重复3次。各处理放入人工气候箱中生长,逐日统计正常发芽的种子数,7 d后将幼苗取出,称量单株幼苗鲜重,计算发芽指数及活力指数。

1.4 指标计算

氮肥利用率(FNUE)=(施氮区地上部分吸氮量-不施氮区地上部分吸氮量)/施氮量×100%[13]。

磷肥利用率=(施磷区地上部分吸磷量-不施磷区地上部分吸磷量)/施磷量×100%[14]。

发芽率=正常发芽种子数/供试种子总数×100%。

发芽指数

GI=∑Gt/Dt

式中,Gt为在7 d内每天的发芽种子数,Dt为发芽日数。

活力指数

VI=GI×S

式中,S为7 d内幼苗鲜重(g)。

1.5 数据处理与分析

采用Excel 2003和SPSS 16.0软件对数据进行统计分析。采用单因素(one-way ANOVA)和Duncan法进行方差分析和多重比较(α=0.05),利用Excel 2003软件作图。

2 结果与分析

2.1 不同水肥用量对垄膜沟灌制种玉米种子活力的影响

从表2可以看出,不同水肥处理下,母本果穗上种子的性状表现出差异。千粒重、容重随灌溉量、施肥量的增加而增加;同一灌溉量下,发芽指数,发芽率呈现相似的趋势,均随施氮量的增加而增加,但各处理间的差异不显著,而活力指数则随施氮量的增加先增加而后有降低的趋势,即在N2处理下活力指数最高,这是由于在N2处理下,种子发芽的幼苗鲜重较其他处理重,且N2、N3处理在W2灌溉量下与其他处理差异达显著水平;对同一施肥量条件下进行对比,发芽指数、发芽率、活力指数均随灌溉定额的增加而先增加后降低,在同一施氮水平下,中灌溉量W2处理的种子活力最高。处理W2N2P2、W2N2P0种子活力显著高于处理W0N0P0、处理W0N2P2,较对照处理W0N0P0分别增加0.41、0.40个百分点。处理W2N3P2虽然发芽指数和发芽率与W0N0P0、处理W0N2P2差异显著,但其活力指数却低于处理W2N2P2、W2N2P0。磷肥处理对种子的活力影响不大。由此可见,提高制种玉米种子活力的处理为W2N2P2和W2N2P0,即灌溉量480 mm、施氮240 kg·hm-2为提高种子活力的最佳水肥耦合模式。

表2 不同水肥处理对制种玉米种子活力的影响Table 2 Effects of different water and fertilizer treatment on seed vigor of seed maize

2.2 不同水肥用量对垄膜沟灌制种玉米产量和水分利用效率的影响

表3 水肥用量对垄膜沟灌制种玉米产量及水分利用率的影响Table 3 Effects of different amounts of water and fertilizer on yield and WUE of seed maize

进一步分析不同水肥因素及水肥耦合效应与制种玉米产量之间的关系,建立多元回归方程:

-0.070176X2X3(R2=0.854)

式中,Y为制种玉米产量,X1为灌水量,X2为氮肥水平,X3为磷肥水平,由以上方程一次项系数可知,决定制种玉米产量性状的主要因子为灌溉定额和氮肥因子。由二次项系数均为负数可知,施肥与灌水过量,不但造成水肥资源严重浪费和环境污染,而且还对制种玉米增产不利。

对以上方程进行降维可以看出,制种玉米的产量随施氮和灌水量的增加呈先增加而后降低的趋势(图2)。获得最大产量9 600.6~9 809.0 kg·hm-2时的最佳水肥耦合模式为:灌溉定额484.09 mm,施氮量275.4 kg·hm-2,施磷量63.2 kg·hm-2。

不同水肥用量对制种玉米水分利用效率影响较大,在非充分灌溉条件下(W1),随施氮水平的增加水分利用效率增加,说明垄膜沟灌制种玉米灌溉定额在240~360 mm的范围内,随施氮水平的增加,制种玉米的产量增加,水分利用效率提高;灌溉定额高于360 mm时,制种玉米水分利用效率随施氮量的增加先升高后降低,主要原因是由于水肥过量致使制种玉米营养生长旺盛,植株间相互遮荫较为严重,从而使得经济产量下降。在灌水水平和氮肥水平处于最优增施磷肥,制种玉米水分利用效率差异不显著。

产量与耗水量呈极显著的正相关(r=0.71**)。但要保持较高的水分利用效率,并获得高产的灌溉水平应选480 mm以内,由方差分析可知,水、氮因子在处理W0N2P2、W1N2P2时产量差异不显著,获得高产的同时氮肥在W0N2P2水平水分利用效率最高,处理W2N2P2相对于充分灌溉处理W3N2P2水分利用效率增加29.3%。

综上,垄膜沟灌制种玉米高产高效的最优水肥耦合模式为:灌溉定额370~480 mm,施氮量(N)210~240 kg·hm-2,施磷量(P2O5)120~150 kg·hm-2。

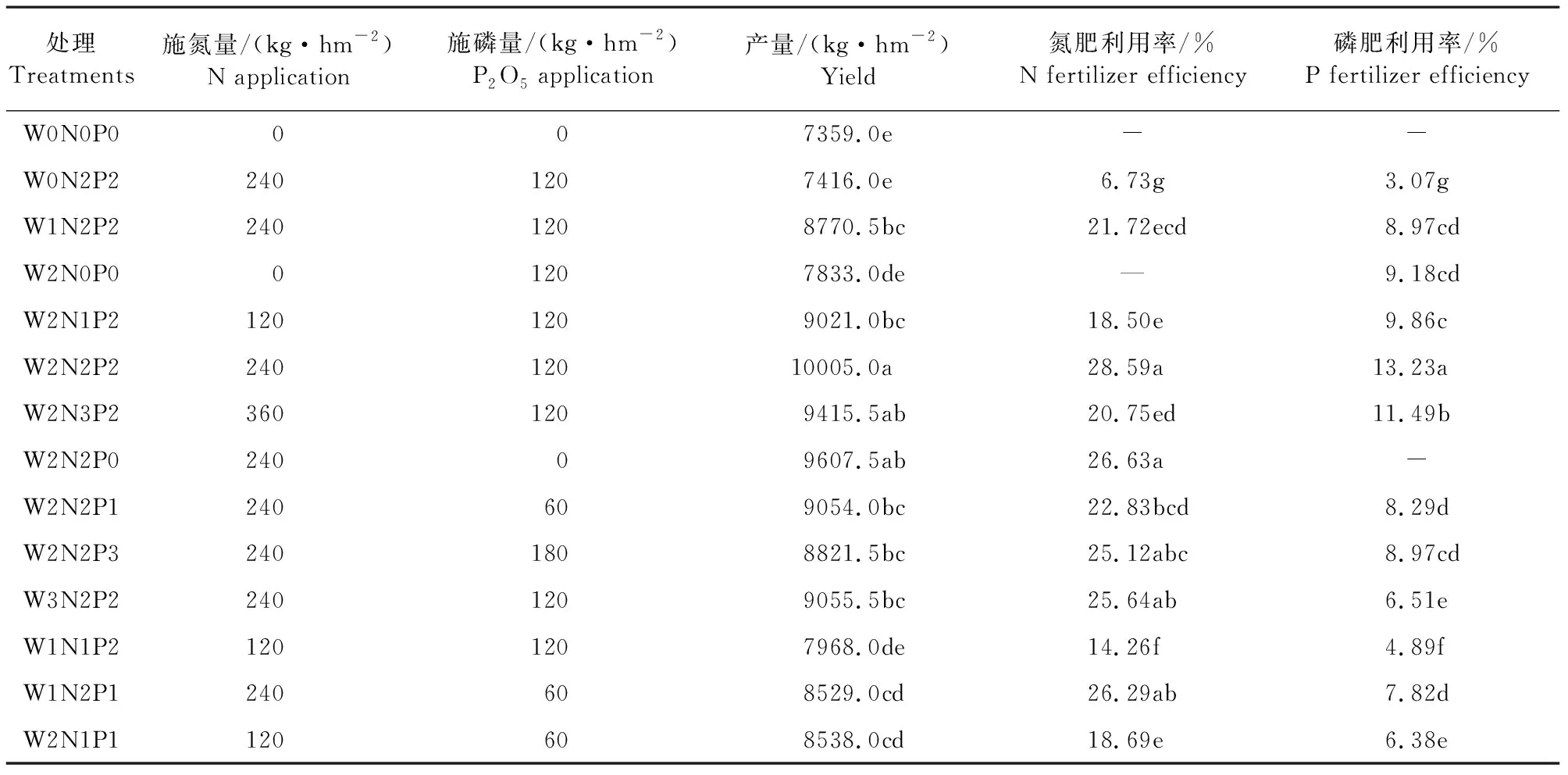

2.3 不同水肥用量对垄膜沟灌制种玉米肥料利用率的影响

不同水肥用量对肥料利用率有显著影响(表4)。W2N2P2处理肥料利用率最高,氮、磷肥利用率分别为28.59%和13.23%,显著高于处理W0N2P2、W1N2P2、W2N1P2、W2N3P2、W2N2P1、W1N1P2。同一灌溉定额、同一施磷量下,随着施氮量的增加氮肥表观利用率呈先增加后降低的趋势,说明在适宜的灌溉定额和施磷量下,过多的施氮量并不能进一步提高氮肥利用率;同一氮、磷用量下,随着灌水量的增加,氮磷利用率也表现出相同的趋势,因此,氮磷肥需要在一定的灌溉定额下才能使肥效发挥到最大;相同灌溉定额、施氮量下,施磷量达到一定程度后,对氮肥利用率有一定的促进作用。W0N2P2处理的氮肥利用率和磷肥利用率均最低。W2N2P0、W2N2P3、W3N2P2和W1N2P1在一定程度上均能提高氮肥利用率。因此,在实际农业生产中,更应该考虑合理的水肥供应。

表4 水肥用量对垄膜沟灌制种玉米肥料利用率的影响Table 4 Effects of different amounts of water and fertilizer on fertilizer efficiency of seed maize

2.4 不同水肥用量对垄膜沟灌制种玉米成熟期土壤硝态氮垂直分布的影响

灌溉水平对0~200 cm土层土壤硝态氮含量变化的影响较大(图3a)。0~60 cm土层,在不灌水及低灌溉定额(W0N2P2、W1N2P2)下,土壤硝态氮含量显著高于中高灌溉定额(W2N2P2、W3N2P2),并随着土壤深度的增加迅速降低。不灌水处理在土层深度140 cm,硝态氮含量达到最低后趋于稳定,而低灌溉定额则在土层深度80 cm,硝态氮含量就达到最低,之后随土层深度增加有逐渐增加;中灌溉定额(W2N2P2)下,0~60 cm土层中土壤硝态氮含量最低,且在0~200 cm土层中垂直分布随土层深度加深土壤硝态氮含量变化幅度不大;高灌溉定额(W3N2P2)下,随土层深度加深土壤硝态氮含量逐渐增加,在100 cm土层硝态氮含量最高,100 cm以下,随土层深度加深土壤硝态氮含量呈现下降的趋势。综上,在0~100 cm土层,土壤硝态氮含量随灌溉定额增大逐渐降低,这一变化趋势在0~40 cm土层表现的尤为明显,在100~200 cm土层,土壤硝态氮含量随灌溉定额增大逐渐增大。因此,在低灌溉定额和中灌溉定额下,土壤硝态氮主要集中在0~60 cm作物根系主要分布区域,有利于作物对氮肥的吸收,在高灌溉定额下,土壤硝态氮随水淋溶到100 cm的深层土壤中,不利于作物的吸收利用,从而造成氮素的损失。

油脂在高温有氧的条件下会发生一系列化学反应,反应所生成的挥发性产物和非挥发性产物对油脂的风味和品质有着重要影响。油脂的品质,如酸值、过氧化值、脂肪酸组成以及抗氧化性都与其烘烤程度有着密切联系。本实验以猪油为对照,研究不同的烘焙温度和循环加热次数条件对黄油的理化特性及营养成分变化,为天然乳脂部分以及全部替代烘焙食品中的人造奶油、起酥油以及棕榈油提供理论依据。

氮肥水平对土壤中硝态氮含量有重要影响(图3b)。在0~100 cm土层,土壤硝态氮含量随氮肥水平的增加而增加,在100~200 cm土层,氮肥水平对土壤硝态氮含量的影响不明显。以上变化规律只是在中高灌溉定额水平下的结果,当灌溉水平发生变化时,氮肥水平对土壤中硝态氮含量的具体影响需进一步研究。

3 讨 论

水分和养分是农业生产中最主要的两个影响因子。合理的土壤水分有利于作物对氮素的吸收利用,土壤水分含量增加,土壤中矿化氮的含量增加;氮素的施用对水分有协同促进的作用,有利于土壤水分的吸收,提高水分利用效率[15-16]。研究表明,田间持水量为75%,施N为650 kg·hm-2时,玉米的生理指标、光合速率最高,经济性状最优[17]。Han等[18]研究发现受到水氮交互效应的影响,膜下滴灌玉米产量随着水氮投入的提高先增大而后降低。李爽等[19]对辽西风沙半干旱区春玉米的研究表明,垄膜沟灌较常规种植可提高玉米产量4.25%,土壤含水量增加0.75个百分点。李金鑫等[20]对滴灌条件下水肥耦合对夏玉米产量及肥料利用率进行了研究,得出在水肥各节省25%的前提下,夏玉米产量提高2.8%,肥料利用率提高28.55%。说明与传统灌溉相比,节水灌溉模式中的适宜的水肥耦合模式对于提高作物产量及水肥利用率具有重要的意义。本试验研究结果表明,当灌溉定额为375~480 mm,施氮量(N)210~240 kg·hm-2,施磷量(P2O5)120~150 kg·hm-2时,制种玉米产量较对照处理平均增产31.5%,水分利用效率增加29.3%,氮肥利用率提高20.75%~28.59%,磷肥利用率增加11.49%~13.23%。说明采用垄膜沟灌种植,由于灌水方式的变化,更好地协调了农田土、水、肥等关系,为作物的生长创造了良好的环境,为作物优质高产奠定了基础。

在种子生产过程中,优化的水肥供应是提高种子产量的前提,使种子保持较高的活力水平。刘啸笑等[21]以玉米种子先玉335为试验材料研究了土壤不同质量含水率(20%、25%、30%、35%)对玉米种子活力的影响,表明当土壤质量含水率为25%时种子活力达最高,高土壤水分条件不利于玉米种子的正常萌发和生长。郝楠等[22]的研究结果表明制种玉米的产量随氮素水平增加而增加,而种子活力指标及发芽相关指标不存在显著差异。宋勤璟等[23]研究表明施磷量对春小麦种子活力指标均有极显著的影响,施磷量在一定范围内能够提高种子发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数,过量施磷不利于小麦产量的进一步提高。本试验研究结果与以上研究结果不完全一致,本结果表明提高种子活力的最佳水肥耦合模式为灌溉量480 mm、施氮为240 kg·hm-2,在此种优化模式下,种子活力较绝对对照处理分别增加0.41、0.40个百分点,而施磷量对制种玉米种子的活力影响不大。

在作物生长过程中水肥相互影响,相互制约。马少帅等[24]研究发现施肥量会通过影响离子浓度影响作物对水分的吸收,进而影响土壤中水分与养分的运移。隋娟等[25]对农田土壤硝态氮的运移规律研究表明,在同一施氮量下,土壤中的硝态氮随灌水量的增加而降低,当施氮量较大时,灌水量对硝态氮的影响极其显著。这些研究均为本研究奠定了基础,垄膜沟灌由于沟内施肥灌水能够有效减少水肥的流失,本研究表明,在中高灌溉量水平下,土壤硝态氮含量在0~100 cm土层中随灌溉定额增大逐渐降低,随施氮量的增加而增加,这一变化趋势在0~60 cm土层表现的最为明显;在100~200 cm土层土壤硝态氮含量随灌溉定额增大逐渐增大,而施氮量对硝态氮含量的影响不明显。

4 结 论

1)合理灌溉量和施肥量可以提高垄膜沟灌制种玉米种子活力,不同水肥处理下,制种玉米的千粒重、容重随灌溉量、施肥量的增加而增加;同一灌溉量下,发芽指数,发芽率均随施氮量的增加而增加,而活力指数则随施氮量的增加先增加而后有降低的趋势;在同一施氮水平下,中灌溉量W2处理的种子活力最高。处理W2N2P2种子活力较对照处理W0N0P0增加0.41个百分点。

2)决定制种玉米产量性状的主要因子为灌溉定额和氮肥因子,适度增施氮肥和增加灌溉定额有利于增加垄膜沟灌制种玉米的产量和水氮利用率,但施氮量过高,灌溉定额偏大反而对制种玉米增产不利。氮肥、水分因子处于最优水平时,与对照相比,平均增产31.5%,水分利用效率增加29.3%,氮肥利用率提高20.75%~28.59%,磷肥利用率增加11.49%~13.23%。

3)土壤硝态氮含量在0~100 cm土层中随灌溉定额增大逐渐降低,在100~200 cm土层随灌溉定额增大逐渐增大。在中高灌溉定额下,0~100 cm土层的土壤硝态氮的含量随氮肥水平的增加而增加,100~200 cm土层的土壤硝态氮含量受氮肥水平的影响不明显。

4)综合考虑种子活力、产量、水氮利用率和土壤硝态氮的分布情况,本试验条件下,最适宜水肥耦合模式为:灌溉定额为375~480 mm,施氮量(N)210~240 kg·hm-2,施磷量(P2O5)120~150 kg·hm-2,可使产量提高或维持稳定,种子活力最强,水氮利用效率提高。