微循环监测在心血管手术围术期的应用现状及进展

李 倩石 佳

微循环是心血管系统的关键组成部分,是一个复杂的微血管网络,它由直径在150μm以下小动脉、毛细血管和毛细血管后小静脉组成,它促进了组织水平上的营养和气体交换[1]。微循环灌注障碍常见于体外循环(Cardiopulmonary Bypass,CPB)心血管手术患者,且与术后并发症风险相关[2]。体外循环是一种侵入性辅助技术,会导致全身显著的非生理性改变包括低温、血液稀释和炎症反应,这些被认为是心血管手术中微循环障碍的主要原因,并可能对患者造成不良影响[3]。微循环损伤最终导致围手术期并发症和不良结局发生,例如:器官功能障碍、败血症、休克等[2, 4]。心血管手术中血流动力学管理的最终目标是为器官和组织提供足够的氧气,并保持微循环的灌注[2]。已经证实,尽管全身的血液动力学处于稳定状态,微循环损伤也可以局部发生,即存在微循环与大循环失协调性情况[5]。这意味着在手术期间维持全身血流动力学参数并不能保证足够的微循环灌流。因此,实时成像可能是监测体外循环心血管手术患者微循环血流灌注变化和指导围手术期干预有价值的工具[6]。现已知的微循环监测大多都对休克的患者进行[7],微循环监测在心血管手术围术期尚未得到广泛使用,目前多用于科研目的[5]。直到最近,才建立了评估舌下微循环的标准[8]。技术的进步使监测舌下微循环灌注成为可能,实现自动实时分析来促进微循环灌注治疗。作为血流动力学管理的一部分,在心血管手术中主要借助于手持显微镜(Handhold Vital Microscope,HVM)对舌下微循环进行监测来对整体微循环做出判断与管理。HVM又包括由最早用于微循环监测的正交偏振光谱(Orthogonal Polarization Spectral,OPS)继而发展到侧流暗场(Side Stream Dark Field,SDF)和入射暗场成像(Incident Dark imaging,IDF)[4]。总体而言,现有数据表明,心血管围术期与显著的微循环改变有关,尤其是在体外循环期间。将微循环监测应用到个性化治疗概念中,有可能改善心血管手术围术期的血流动力学管理,从而改善患者的预后[9]。本文综述了HVM在心血管手术围术期微循环灌注可视化的应用现状,并总结了在不同围术期干预下微循环监测参数的变化、介绍了新型的微循环监测的方法,最后讨论了在心血管手术围术期微循环监测未来发展方向。

1 心血管手术的分类

心血管手术主要分为心脏手术和大血管手术。大多数的心血管手术都需要在体外循环下进行,心脏手术主要根据心脏受累病因的特点,可以分为:①冠状动脉旁路移植术(Coronary Artery Bypass Surgery,CABG),主要针对冠心病患者,CABG是一种利用自体动脉或静脉作为移植物,绕过部分或完全被动脉粥样硬化斑块阻塞的冠状动脉的手术,这是世界范围内最常见的心脏外科手术。它已被证明是受冠状动脉疾病影响的患者最有效的血运重建方法。且已经证实血管桥选用胸廓内动脉或者大隐静脉术后患者的预后相对较好[10, 11]。②瓣膜成形、置换术:针对心脏的主动瓣、二尖瓣、肺动脉瓣、三尖瓣进行的外科治疗手术[12]。③先天性心脏病修补手术:主要针对临床上常见的先天性心脏病包括房间隔缺损(Atrial Septal Defect,ASD)、室间隔缺损(Ventricle Septal Defect,VSD)、动脉导管未闭(Patent Ductus Arteriosus,PDA)、法洛斯四联症(Tetralogy of Fallows,TOF)等进行的外科治疗[13],小儿多见。④大血管外科治疗手术:主要涉及到大血管的主动脉夹层、主动脉瘤等[14],常为危险生命的重症,手术难度高。

2 微循环监测技术在心血管围手术期的应用

微循环监测技术具有无创、便捷、直观的特点,现对常用的几种监测技术在心血管围手术期中的应用进行介绍。

2.1 手持显微镜(Handhold Vital Microscope,HVM)

HVM可以无创地直接观察毛细血管床和记录毛细血管灌注。第一代HVM是在20世纪90年代末应用,使用OPS成像对毛细血管床进行可视化,可以清晰地对微循环中流动的红细胞进行观察。OPS成像是利用从组织表面反射的偏振光线来创建图像。由于技术的进步,OPS已经被SDF成像和最近的IDF所取代。这两个技术都使用波长为530 nm的发光二极管,吸收基于血红蛋白的光,将红细胞显示为暗色移动的球体,而周围组织显示为模糊状态来创建图像[15]。在临床条件下,因为舌下微循环很容易接触,且在清醒和服用镇静剂的患者中都可进行测量,因此这些装置多用于观察此处的微循环[8]。 大量研究证实舌下微循环监测具有重要的临床意义,在预测不同的临床患者发病率和死亡率方面,舌下微循环的变化具有高度的敏感性和特异性,显著优于全身血流动力学参数的改变[16-18]。研究表明[19, 20],舌下微循环改变与肠和肾脏的微循环改变平行,因此可能是重要器官微循环的有效替代观测点。

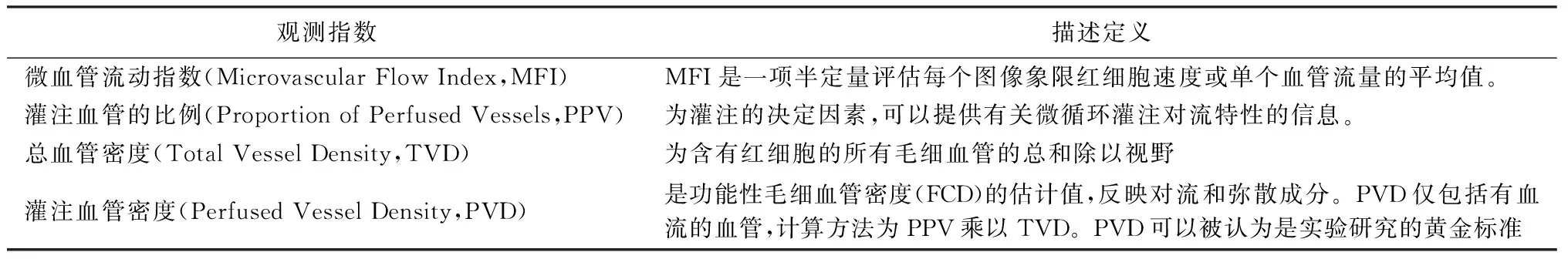

HVM可以在心血管手术期间直接观察舌下微循环灌注。最近,De Backer[21]提出了一种全自动视频分析的算法,能提供即时结果,并防止分析过程中出现观察者偏差。总体而言,描述舌下微循环的变量标准化是实现床边监测的重要一步。通过HVM的使用,已经证明体外循环心血管手术与减少和不均匀的微循环灌注有关[9]。2018年欧洲重症医学学会关于危重病人舌下微循环评估的第二个共识是目前获取和解释舌下微循环测量的最新指南[8],该指南包括一系列描述微循环功能的标准化变量。见表1。

表1 微循环功能观察指标

2.2 正交偏振光谱(Orthogonal Polarization Spectral,OPS)

OPS是早期监测下微循环的主要工具。在2007年,首次由Bauer等[22]在心脏手术下进行舌下微循环监测的前瞻性观察性研究中,利用OPS成像观察了47名在体外循环下进行瓣膜手术或者同时进行搭桥手术的患者,经过一系列的观察,最后得出在CPB晚期PVD下降。且在多项研究中得到了证实,CPB期间的PVD比非体外循环下降更多[9]。在O'Neil MP 的队列研究中证实,CPB搏动与非搏动组都有PPV得下降,且非搏动CPB组PPV降低更严重,但只有搏动性体外循环组恢复到基线值,且再灌注恢复曲线是更为陡峭[23]。综上,早期利用HVM中的OPS在心血管手术中进行微循环监测未得到广泛应用,且以监测舌下微循环为主,且观察的样本量很少,现在由于技术的进步,此种监测技术已经不在使用。

2.3 侧流暗场成像(Side Stream Dark Field,SDF)

2.3.1SDF在无干预心血管手术围术期中的应用:由于技术的进步,OPS已被SDF成像取代[24]。SDF设备连接到模拟摄像机和监视器,以便直接显示。这些设备需要手动调整照明和图像焦点,在进行离线分析之前,需要将视频转换为数字信号。SDF目前在心血管领域中的应用以科研目为多,Koning等[25]的一项观察性试验中,对36例在非体外循环(n=12)及体外循环(搏动(n=12),非搏动性(n=12)下进行冠脉搭桥患者,利用SDF成像技术对患者得舌下微循环的PVD、灌注边界区(Perfusion Boundary Region,PBR)指数进行观察及记录,最后得出在体外循环两组中PBR都有所增加;在非搏动性CPB期间PVD下降较搏动性持续时间更长;PBR与PVD的呈负相关关系;在非体外循环下得冠脉搭桥组微循环无明显改变。该结论与Dekker等一项观察性试验中一致,且补充到体外循环后蛋白多糖-1和硫酸肝素有所增加;且PBR呈上升趋势[26]。蛋白多糖-1、硫酸肝素、是用来评价微血管内皮多糖包被降解的标志物,提示内皮损伤[27]。SDF在心血管手术围术期的以舌下微循环监测为主,通过在不同事件发生点进行观察,得到微循环监测指数的变化,例如在CPB组PVD,MFI的下降要比非体外循环组更严重,且在体外循环的情况下,相较于搏动性的体外循环,其非搏动性血流对微循环的影响会更大。但在Bienz等[28]的一项临床随机对照试验中,对32例非体外下搭桥(n=16)和体外循环下冠脉搭桥(n=16)的手术患者,利用SDF成像技术观测微循环变量得出现两组未出现特异的微循环改变,且在Elbers[29]的随机对照实验中,研究得出在 CPB下搏动和非搏动血流之间的微血管变量无显著差异。这之前的研究结论不符,但是由于样本量均较少,因此在心血管手术围术期,无论是在体外还是非体外的情况下,微循环如何变化需要进一步的探究。

2.3.2SDF在心血管手术围术期不同干预下的应用:在以下研究中阐述了关于在心血管手术围术期不同干预对微循环的影响。在Holmgaard等[30]的一项随机临床试验中,对36名体外循环下进行冠脉搭桥的患者,利用SDF成像技术探究不同平均动脉压对微循环的影响,该研究得出无论平均动脉是高还是低,观察到的微循环的监测指标之间并没有统计学差异。Kilicaslan等[31]对进行体外循环下的进行冠脉搭桥的20例患者利用SDF成像技术,观察了乳酸林格(n=10)或羟乙基淀粉(130/0.4)(n=10)作为启动液的微循环观测值的变化,得出在进行CPB期间,TVD、PVD下降了;但只有在应用羟乙基淀粉组最后恢复到了基线值,两组在PPV及异质性指数上没有任何的改变。在Mohamed等[32]的一项前瞻性临床随对照试验中,对CPB下冠脉搭桥的70例患者,利用SDF成像观察右美托嘧啶用药对心血管围术期微循环变量的影响,实验组(异丙酚复合右美托嘧啶组(n=35))VS对照组(只用异丙酚组(n=35)。右美托咪定是一种用于镇静的α2-肾上腺素受体激动剂,已被证明可以减少CPB的炎症反应[33]。最后得出右美托咪定组在整个研究期间的TVD更大,在CPB启动后,两组的TVD、PVD 、PPV均保持稳定,但两组的MFI均有所下降。在停止体外循环后,右美托咪定组的TVD略有下降,MFI恢复到基线值,而其他微循环变量PPV和PVD保持不变。在异丙酚组中,终止CPB后MFI、PVD和TVD均有所下降,并在最后一次测量中明显低于右美托咪定组。与其他研究结果一致,在仅使用异丙酚组接受体外循环心血管手术的患者,微血管变量(MFI、PVD和TVD)恶化。与只注射异丙酚相比,右美托咪定的额外输注没有导致微循环严重改变或更好的灌注。尽管舌下微循环存在这些差异,但心输出量没有差异[32]。综上可知,利用SDF进行舌下微循环监测的同时还可以评估在心血管手术围术期对患者进行不同干预微循环指数的变化,可以对患者病理生理状态进行更好的管理,用于指导围术期的治疗。然而不同的干预对患者微循环状态的影响值得更进一步的探索。

2.4 入射暗场成像(Incident Dark Imaging,IDF)

相比于SDF,IDF使用与短脉冲照明同步的数字传感器,形成了更大的视野且生成了更清晰、更高对比度的图像[34]。在2018年,由Uz等[35]对10例离开重症监护进行了心血管手术的患者,利用IDF成像技术,对TVD、PPV、PVD、FCD进行观察测量,得出在研究期间TVD、PVD增加,MFI、PPV没有变化。TVD、PVD和FCD 的增加表明舌下微循环的恢复。该研究表明IDF成像可以增加我们对患者容量状态的了解,并可能潜在地指导临床医生对患者容量状态进行管理,以改善患者预后。现IDF在心血管微循环监测方面应用较少,这可以作为日后的一个深入继续研究的方向,探索该新技术在心血管手术围术期应用前景和方向。

2.5 线粒体亚细胞技术

2017年,Ubbink等[36]提出了一种新型的微循环监测的方法,可用于在组织水平获得有关细胞氧分压维持的状态。他们的方法可以更仔细地观察耗氧的实际位置,即线粒体。COMET(Cellular Oxygen METabolism)装置是为临床使用而开发的,它基于原卟啉IX-三态生命技术(PpIX-TSLT),该技术基于延迟的荧光信号提供对线粒体氧水平的估计。测量位置是在胸骨表皮,由于该位置表浅易接触,且在此处的线粒体血红素合成途径不活跃,该试验监测一名接受神经外科手术的患者,高血压药物可乐定对线粒体氧分压的直接影响在COMET上可以观察到,但在氧可视(Oxygen to See,O2C)设备上观察不到。O2C是用于评估毛细血管静脉末端的血红蛋白氧饱和度和微循环血流量的设备[36]。可知COMET似乎是一个很有应用前景的工具,可以通过评估亚细胞氧水平来获得更多关于氧气张力和消耗的数据,为微循环的监测提供了新思路。这或许可以应用于心血管手术围术期,用来指导临床医生决策。

2.6 高光谱成像(Hyperspectral Imaging ,HSI)

这是一种针对危重患者,具有应用前景的微循环评估方法。HSI使用可见光和近红外光谱区来确定组织微循环参数。该系统最初是为伤口诊断而开发的[37],分析软件可以在床边进行图像记录和解释[38, 39]。该系统用强光源照亮感兴趣的皮肤区域,并在500-1 000nm之间的光谱中检测反射光。由于不同成分(血红蛋白、水)具有特定的吸收光谱,该系统通过以下参数提供了可靠的微循环测定结果:(1)血红蛋白氧合(Hemoglobin Oxygenation,StO2),(2)近红外灌注指数(Near Infrared Perfusion Index,NPI),(3)组织血红蛋白指数(Tissue Hemoglobin Index,THI) ,(4)组织水分指数(Tissue Water Index,TWI),除了高光谱测量之外,还能根据参数StO2、NPI、THI和TWI以0-100的尺度呈现出拍摄测量区域的红-绿-蓝(RGB)图像。以图像可视化的形式来展示监测部位的微循环状指数,此监测技术可能成为帮助临床医生更加直观判断微循环状态,指导围术期对患者微循环状态进行有效管理的有价值工具[40]。

3 微循环监测待解决的问题

目前,体外循环、麻醉、药物(液体、血管活性药物和其他药物等)对微循环的影响仍需进一步研究,应进一步探究基于微循环变量的血流动力学管理策略(输液、儿茶酚胺、输血和特定的微循环治疗)是否能改善术后结局,改善患者的预后。现存大多数研究只包括非常有限数目的患者,微循环改变主要影响围手术期并发症的发生和患者预后,但尚不清楚微循环监测的常规应用是否能改善病人的预后。而且,HVMs的分析都是基于自动化的分析软件,这些软件还需要得到充分的验证。在个体化和个性化医学的时代,是否应该对每一个病人进行标准化的微循环的管理这是一个值得质疑的问题。

在未来研究中,可以利用对微循环监测的结果,制定具体的治疗策略来预防或治疗微循环灌注障碍。如前文所述,在心血管手术围术期,患者微循环状态都有不同程度的改变,且进行CPB会引起一系列病理生理改变,因此利用HVM对微循环进行监测可能有助于改善血流动力学管理和结果。对患者进行定期微循环变量评估和血流动力学治疗,可能有助于减少围手术期并发症(如急性肾损伤或中风等)发生,改善病人的预后。其次,根据2018年欧洲重症医学学会关于危重病人舌下微循环评估的第二个共识最近的建议[8],术前心血管状况评估也可用于指导围手术期血流动力学治疗。因此,广泛应用HVM可能有助于床旁诊断微循环的状态,从而更好管理患者的整体循环功能。再者,微循环监测在微创体外循环(Minimally Invasive Extracorporeal Circulation,MiECC)方面应用较少,这可作为一个潜在研究的方向,观察微创体外循环对微循环的影响,并探究微循环的改善受否有帮助患者进一步改善预后[41]。最后,新型的微循环监测的方式在心血管手术中未见报道,它们可能为提高对患者微循环管理提供新的思路,这有待进一步探究。

4 小 结

近年来,微循环的深入研究使人们对心血管手术中微循环灌注、微血管改变对围手术期并发症和患者结局的影响有了更好的认识。HVMs是一种无创的方法,在心血管手术中安全可行,它使微循环研究有了很大的飞跃,并更好地理解了心血管围术期患者血液动力学变化的过程,对改善和提高个体化血流动力学管理可能有价值[42]。未来仍需要确定微循环治疗靶点以减少围术期并发症的发生,特别在将微循环监测技术具体应用到临床常规监测之前,还需要积累更多的实验证据来证明围手术期干预的有效性。

本文作者简介:

李 倩(1998-),女,汉族,硕士研究生,研究方向:围术期脏器保护、血液管理、风险预测模型等