践行康复伦理促进康复事业发展

孟丽君,吴世彩

1.中国康复研究中心北京博爱医院,北京市 100068;2.首都医科大学康复医学院,北京市100068

康复服务是现代健康服务体系的重要组成部分,对于提高国民健康水平有着重要意义,康复医学是康复服务的重要支撑。随着康复医学发展,一些康复医学相关的伦理问题也暴露出来。康复医学因其服务的对象、采用的医学手段不同,伦理方面的问题也有其自身特点[1]。

医学伦理学是研究医学道德的一门学科,医学伦理的基本原则对康复医学服务具有重要的指导意义,康复医学也体现和证示着医学伦理的价值。

1 发展康复服务的时代意义

1.1 康复是残疾人事业发展的“重中之重”

《世界残疾报告》显示[2],全球残疾人口约占世界总人口的15%,即每7 个人中就有1 个残疾人。2019年,中国总人口数达14.3亿,各类残疾人总数8500余万,残疾人口占比6.34%[3]。随着经济社会的发展,人口老龄化以及慢性疾病(如糖尿病、心脑血管疾病和精神疾病等)增加所致的残疾人数量持续增加。

“十八大”以来,国家先后出台《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动》(2019-2030 年)[4],强调“早诊断,早治疗,早康复,实现全民健康”。习近平总书记指出,“没有全民健康,就没有全面小康”。2017 年,习近平总书记在“十九大”上进一步指出“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”[5]。中国残联主席张海迪也多次强调:“康复是残疾人公共服务的重中之重。”[6]

2017 年2 月,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)在日内瓦召开“康复2030”国际会议,首次发布《健康服务体系中的康复》指南[7],指出康复是健康服务的组成部分,并将康复服务纳入三级健康服务体系中,努力提高康复服务的可及性和公平性,使康复服务能够惠及更多的康复需求人群[7]。会议指出,发展康复服务是促进实现联合国2030可持续发展目标中全民健康覆盖相关目标的要求[8]。在此基础上,WHO 还发布了《健康服务体系中的康复:行动指南》[9],为现代康复服务提供了行动依据和方法。

1.2 康复医学是现代康复服务的学科支撑

康复医学是临床医学的重要分支,以研究各年龄组病、伤、残者功能障碍的预防、评定和治疗为主要任务,以改善躯体功能、降低障碍,预防和处理并发症、提高生活自理能力、改善生存质量,并促使其重返社会为目的的医学专科[10]。康复医学主要面向残疾人以及有各种功能障碍,影响学习、生活和工作的老年人、慢性病患者[11]。康复医学的作用是让患者“虽病不残、虽残不废”。

在现代医学取得巨大发展的今天,困扰人类的疾病主要是心肌梗死、脑卒中、癌症和外伤等,这类患者大部分可以存活很长时间,积极的康复治疗可以明显提高患者的生活质量,延长其寿命。我国已经进入老龄化社会,老、残群体对康复医学服务的需求更加迫切和多样化,使康复医学的重要性凸显。

近年来我国高度重视康复医疗服务事业的发展,陆续出台一系列相关政策(表1),大力推进康复医疗服务发展。

在社会需求的推动和国家政策的支持下,我国康复医学事业发展迅速。据中国残疾人联合会统计,截至2019 年底,全国已有康复医疗机构9775 个,比2018年增长739个[12](图1)。

2 在康复服务中践行医学伦理

随着康复医学的发展,康复医学伦理的价值也日益受到重视。医学伦理学是运用一般伦理学原则解决医疗卫生实践和医学发展过程中的医学道德问题和医学道德现象的学科[13],解决的是医学理论和实践是否符合伦理标准的问题。医学伦理学的价值在于规范和指引医学科学的发展,其核心价值集中体现为“四原则”,即尊重(自主)原则、有利原则、不伤害原则和公正原则。鉴于康复医疗服务对象和康复医疗服务的特点,医学伦理学的基本原则对于康复医学具有特别重要的意义,康复医学更需要遵循和重视医学伦理原则,康复医学也更能体现和证示医学伦理的价值。

《健康服务体系中的康复》在政策、资源、体系等方面对康复服务提出了指导和建议,体现了医学伦理的基本原则[7]。一切康复服务,都要通过康复医学工作者的具体行为来实现,康复医学伦理的价值也需要通过康复医学行为的全过程来证示。

图1 2014年至2019年我国康复医疗机构数

2.1 以患者为中心保障患者的权益是康复医学伦理的首要原则

医学伦理的尊重(自主)原则是指对患者的尊严及其自主选择的尊重。在《残疾人权利公约》中明确提出:“公约的宗旨是促进、保护和确保所有残疾人充分和平等地享有一切人权和基本自由,并促进对残疾人固有尊严的尊重”[14]。在《残疾人权利公约》的一般原则中,明确指出要“尊重固有尊严和个人自主,包括自由作出自己的选择,以及个人的自立”[14]。康复医学伦理中,尊重原则是首要原则。

康复医学的服务对象以老年患者和残疾人居多,康复治疗需要患者积极主动地参与,但这类患者往往在身体和心理上非常脆弱,主观能动性差,容易出现焦虑、抑郁、绝望、情绪变化大、依赖性强等心理问题,导致其消极面对康复治疗,以至于不配合甚至拒绝康复治疗[15]。康复医学工作者应发扬中国文化中“尊老敬老、扶残助残”的传统美德,切实尊重患者知情同意和自主选择的权利,要以同理心和同情心与患者沟通,积极进行心理疏导,等待患者能够主动配合时再提供康复服务。这并不意味着放弃康复治疗,而是暂时延缓康复治疗。

2.2 贯彻对康复干预要对康复患者的不伤害和有利原则

医学伦理的不伤害原则是指医务人员在诊治、护理过程中,避免患者受到不应有的身、心损害;有利(行善)原则是指医务人员的诊治行为应以保护患者利益、促进患者健康、增进其幸福为目的[16]。康复治疗常需要使用一些器械进行治疗和训练,若使用方法不当,不但没有效果,还容易出现意外伤害。因此,康复医学工作者需要有足够的责任心、耐心和同理心,全程指导和陪护患者进行康复训练,以避免意外发生,这样才能取得良好康复效果,证示不伤害和有利的医学伦理原则。

由于需要康复的患者可能存在不同程度的自卑、焦虑、抑郁等心理问题[17],更需要得到康复医学工作者的尊重、关心和鼓励。一方面,康复医学工作者需要特别注意自己的言行,要和蔼可亲,时刻把握患者的心理和情绪,避免给患者造成心理伤害;另一方面,康复医学工作者应用关心、爱心、耐心、同理心和同情心与患者及家属沟通,加强对患者及家属的心理疏导,消除不安和焦虑,用积极的心态影响患者及家属,使他们树立信心,积极参与和配合治疗。这也体现了康复医学伦理的有利原则。

目前人工智能等高新技术被引入康复医疗[18],康复机器人可以代替康复医学工作者的部分工作,使更多患者享受到高科技带来的良好康复效果。但目前的人工智能技术和康复机器人并不能减轻患者的焦虑和不安,老年患者可能不会使用手机,甚至不会上网,如果长时间接受康复机器人训练,生冷的人机对话极有可能影响其本就脆弱的心理状态[19],进而影响康复效果。因此,患者在使用康复机器人进行康复治疗的过程中,同样需要康复医学工作者的指导和陪同。

2.3 保障康复患者的健康权益,实现康复服务均等化,体现公正原则

医学伦理的公正原则是指在医学服务中公平、公正地对待每一位患者,如公正地分配卫生资源,公正地对待所有患者。在康复医疗活动中,器械、场地等康复医疗资源往往相对短缺,康复医学工作者更要做到公平公正、不偏不倚,使每位患者都能得到公平的治疗资源,充分体现公平公正的医学伦理原则。

因患者的病情、家庭经济状况、依从性等因素各不相同,部分康复医学工作者可能倾向于选择相对早期、容易康复、家庭经济情况较好、依从性较佳的“质量好”的患者,“放弃”那些“质量差”的患者,甚至出现争抢“好病人”的现象[16],这明显违背了医学伦理学中的公正原则,要特别引起注意。

3 在发展康复服务中实现康复医学伦理价值的对策

随着康复医学的快速发展,在实践中,康复医学伦理的相关问题也逐渐暴露,一定程度上影响了康复医疗服务的质量。

3.1 加强康复医学人才培养,提升康复医学人员的伦理意识

康复医学专业人才短缺是当前康复医学发展的主要瓶颈之一。根据2016 年《残疾人康复服务“十三五”实施方案》[20]推算,我国每10 万人口中仅有1.4名康复专业技术人员,远低于现行国际标准,这造成大量康复刚性需求无法得到及时满足。因此,加强康复医学专业人才培养具有迫切的现实意义。《健康服务体系中的康复》[7]也指出,要培养多学科的康复人力资源,向医院和社区提供康复服务。

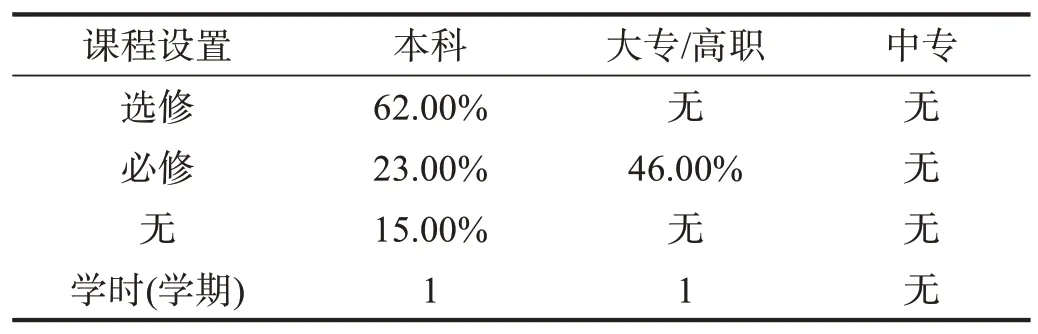

目前我国康复医学教育还存在诸多问题,如国际化程度较低,缺乏成熟的标准课程体系,培养层次较低,康复医学的伦理教育和医学伦理学课程不受重视等。据笔者不完全调查显示,目前我国只有部分院校本科康复专业开设了医学伦理学课程,中专、高职院校等大多没有开设伦理学课程,只有62%的本科院校将医学伦理学课程设为康复专业的必修课,其余院校则将其作为选修课程或不开设该课程(表2)。

表2 康复专业的医学伦理学课程开设情况

康复医学专业人员数量不足,培养层次不高,医学伦理意识不强,在工作中面临的压力大等,使康复医学工作者容易忽视康复医学伦理原则的价值和运用,进而影响康复治疗效果。

针对上述问题,国家和社会首先应加大对康复医学教育的投入,规范人才培养的标准和体系,将医学伦理学作为必修课,有能力的医学院校可以探索设置康复医学伦理学课程,培养康复专业学生的伦理意识,注重医德和伦理教育,使其能够运用医学伦理学的原理和原则解决实际问题。应借鉴国外先进经验,积极引进先进的培养方式和管理模式,建立健全与国际标准相接轨的康复医疗教育体系。加强康复医学工作者的伦理继续教育,将伦理职业道德等医德医风纳入绩效考核体系。

3.2 提高康复服务的覆盖率、公平性和可及性

康复医疗资源分布不均衡、社区康复医疗服务体系不健全,影响了康复医疗服务的公平性和可及性,违背了医学伦理的公平原则。

目前,我国正规的康复医疗机构和康复医学专业人员绝大多数集中于一、二线城市。即使在一、二线城市,康复医疗资源也大多集中于大型专业康复机构,社区康复医疗资源远远不能满足现阶段的康复需求。社区康复医疗服务具有价格低廉、方便可及、易于接受等优势,构建低成本、广覆盖的社区康复体系是实现康复服务公平可及的重要途径[21]。历经三十多年的努力,我国社区康复事业蓬勃发展,但仍存在定位不高、模式不成熟、康复网络不健全、服务内容不全面等问题[22]。

对北京18个社区的调研发现[23],基层社区康复存在以下问题:①服务对象单一,偏重残疾人康复,忽视慢性病和老年人康复;②服务内容单一,以简单的按摩、理疗为主,没有专业技术性的康复服务,有的社区仅仅向残疾人出租、出借辅助器具;③康复设施闲置严重,有些社区配备有康复设施,却没有康复对象使用,有些社区干脆将闲置的设施搬离,以解决社区医院空间狭小的问题;④社区缺乏康复专业人员和资金;⑤各个社区康复医疗发展水平不平衡。

针对上述问题,国家需要加大社区康复基础设施建设,加强相关政策扶持力度,加大资金投入和康复人才保障,促进正向激励机制的建立,发展更多优质的社区康复机构,提升社区康复服务水平和康复工作者处理伦理问题的能力,让社区康复惠及更多患者,切实解决康复的可及性,体现医学伦理的公平原则。

3.3 关注康复服务中新技术应用造成的伦理问题

随着人工智能、远程康复和康复工程技术等广泛应用,相关的医学伦理学问题值得关注。我国约有2亿多老年人、8500多万残疾人,是世界上康复辅助器具需求人数最多、市场潜力最大的国家。新技术可以很好地助力康复医疗服务。如智能康复将人工智能技术和康复医疗技术相结合,从视觉、听觉、触觉等多个通道的人机交互上优化和改善患者的康复医疗体验,提高患者训练的趣味性和积极性,一定程度缓解因康复专业人员匮乏、医疗机构分布不均、康复设备落后、康复体验不佳等带来的问题。但很多康复工程和器械的设计和使用更多考虑商业目的和经济价值,没有进行伦理评估,没有以患者为中心考虑他们的心理需求,忽视数据的隐私保护、患者接受程度等,导致一系列医学伦理问题。因此,在康复产品设计之初应进行伦理评价,包括设计伦理、工程伦理[24]以及最终用户的伦理体验等,切实保障康复患者的安全和权益。

3.4 改善筹资机制,提升康复服务的支付能力和水平

康复医疗项目医保覆盖范围的不同,会导致康复医疗服务的不公平,违背了医学伦理的公平原则。目前,我国地区之间、城乡之间的康复医疗医保报销政策存在较大差别。统计数据显示,康复医疗医保报销覆盖率在北京、上海等大城市已达64%,但在偏远地区不及5%。2016 年人社部等联合发文《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》。随后,多省市发文明确纳入医保的康复项目。以北京为例,2018年,经北京市政府批准,下发《关于规范调整病理等医疗服务价格项目的通知》,进一步将符合条件的残疾人医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围,有效地改善低收入群体的康复医疗状况,进一步提升患者的支付能力和康复可及性。但在部分地区,受财力和社会经济发展水平制约影响,康复医保报销项目受到各种限制,使低收入人群、贫困残疾患者无法负担高昂的康复费用,无法公平地得到有效的康复训练。

《健康服务体系中的康复》指出[7],要建立可持续的筹资机制,将财政资源分配给康复服务机构,以落实和维持康复服务,健康保险应覆盖康复服务以降低个人卫生支出,增加康复服务可负担性。随着全面脱贫攻坚任务的完成,相信这个问题在我国很快会得到彻底解决。

4 在康复医学临床研究中践行医学伦理

康复医学临床研究是推动康复医学发展的重要动力,也是提升康复服务水平的基础。在康复医学临床研究中,不可避免地会涉及到把老年人和残疾人作为受试人群,这就要求康复医学的临床研究更要践行医学伦理的原则,遵守《赫尔辛基宣言》的要求。《赫尔辛基宣言》是由世界医学协会制定的关于涉及人类受试者的医学研究(包括对可确定的人体材料和数据的研究)的有关伦理原则的一项声明。《宣言》明确指出,医学研究应符合的伦理标准是“促进并确保对所有人类受试者的尊重,并保护他们的健康和权利”[25]。

康复医学临床研究的受试者多为老年人或残疾人,包括有认知障碍的受试者,相对于其他临床研究,康复医学临床研究更要注意保护受试者的健康和权利。研究方案设计应考虑老年人和残疾人的生理特点和生活习惯,尽可能减少检查次数、程度、侵入性操作、采血量等,并对受试者和陪护人员提供额外补偿。受试者知情同意过程应符合完全告知、充分理解、自主选择的要求[26],避免影响受试者决策的自主性。具有认知障碍的受试者应与健全受试者受到同样的尊重,充分尊重认知障碍受试者在其有能力表述自己真实意愿时表述的权利和意愿。另外,研究设计应谨慎选择安慰剂作为对照,通常选择现有的标准或公认有效的预防、诊断和治疗手段作为对照。

国家卫生健康委、科技部和国家中医药管理局联合印发《医学科研诚信和相关行为规范》[27],在康复医学临床研究中,要特别注意发挥伦理委员会独立进行伦理审查的作用,这是保护老年人和残疾受试者权利的组织保证。伦理委员会应包括康复医学、老年医学、精神医学等多学科专家,加强对受试者知情同意过程的审查,加大临床试验全过程的伦理监督,及时纠正不合乎伦理原则的做法,切实保护受试者的安全和权益。

5 小结

康复医学是提供康复服务的重要支撑,是保障残疾人权利的重要手段。康复医学的全过程管理和康复医学工作者的从业行为证示了康复医学伦理的价值和意义,而康复医学工作者的医学伦理意识和水平是实现康复医学伦理价值的关键。康复医学工作者应将医学伦理学作为职业生涯的终身必修课,弘扬中华民族的优良伦理道德,养成遵守医学伦理原则的自律性和自觉性,保障患者权益,减轻患者的身心痛苦,提高康复期患者的生命质量,使其早日回归家庭和社会。伦理素养和专业素养一样,应该作为康复医学工作者的职业资格准入条件。随着康复医学的不断发展,康复医学伦理的价值将会更加被重视和体现。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。