敦煌文书P.3885号中的“敌礼之恩”问题

苑恩达 陆离

(南京师范大学历史系,江苏南京210097)

敦煌文书P.3885号《前大斗军使将军康太和书与□□赞普》主要记载了开元二十九年吐蕃赞普率领大军进抵河西大斗军附近并与驻守唐军对峙之事。在这封敦煌文书中提及吐蕃曾享有“敌礼之恩”[1-3]90-98、89-90、260-264,而中国古代的中原王朝只有在和与其地位相等的政权往来时才会采取这一礼遇。因此此封文书中出现“敌礼之恩”这一词语,似乎也就意味着唐朝承认与吐蕃地位相等。但是关于吐蕃开始享有“敌礼之恩”的具体时间则在文书中并未体现,只是使用了一个大概的时间字词“早”。考察开元二十九年之前唐朝与吐蕃的关系可发现,在唐太宗贞观年间以及唐高宗统治初期,吐蕃始终处于唐朝的羁縻朝贡体系之下,这一时期吐蕃开始享有“敌礼之恩”是不现实的。之后,以显庆五年吐蕃进攻吐谷浑为开端,唐蕃关系急转直下,战争成为唐蕃交往中的主流。直到长安年间,唐蕃关系才再次开始走向正常化。在这种情况下,唐高宗和武则天在位时期吐蕃开始享有“敌礼之恩”的假设也应是不成立的。因此,吐蕃开始享有“敌礼之恩”应该发生在唐中宗、唐睿宗、唐玄宗三位皇帝在位时期,即神龙元年至开元二十九年这段时期。但睿宗在位时期,唐蕃关系再度呈现出恶化的端倪,史称“吐蕃内虽怨怒,外敦和好”[4]5228,并且这期间唐廷的对外重点已经从吐蕃转移到了突厥,睿宗不仅同意突厥可汗默啜的请和,并且还以“以宋王成器女为金山公主,许嫁突厥默啜”[5]6664。所以,唐睿宗在位时期吐蕃开始享有“敌礼之恩”也是不现实的。因此,吐蕃只可能是在唐中宗和唐玄宗两朝中获得的“敌礼之恩”。然而中宗、玄宗都曾在位多年,这对于确定吐蕃开始享有“敌礼之恩”具体时间的帮助不大。因此,针对这一问题,本文在搜集相关史料记载的基础上,对吐蕃开始享有“敌礼之恩”的具体时间问题进行探讨,并对其实际含义进行辨析。

一、唐中宗与“敌礼之恩”

武则天统治后期,吐蕃曾先后于久视元年和长安二年进犯唐朝,然而两次进攻最终都以失败告终。在这种情况下,吐蕃于长安二年派遣使者“论弥萨等入朝请求和”[4]5226。对于吐蕃的求和,唐朝一方积极回应,武则天先是于麟德殿设宴招待吐蕃使者,“奏百戏于殿庭”[4]5226,之后更是在长安三年答应了吐蕃的求婚请求。这里要指出的是,吐蕃一方之所以会积极主动向唐朝求和请婚,除了两次与唐作战失败之外,还有一个更重要的原因便是吐蕃计划对南诏用兵,不想陷入两面作战的境地。得到唐朝的回应之后,长安三年吐蕃赞普赤都松赞便“赴南诏,攻克之。”[4]5226不过吐蕃的此次征服不是很成功,并没有在南诏相关地区建立稳定统治。第二年南诏相关地区便爆发了叛乱,这一点在汉藏史籍中都有体现,《新唐书》(卷216上)中记载“虏南属帐皆叛,赞普自讨”[6]6080,《吐蕃大事纪年》中记载长安四年“冬,赞普牙帐赴蛮地”[7]200,并在此次讨伐过程中,赤都松赞于军中去世,吐蕃与唐朝的联姻也因赤都松赞的去世而搁置。

赤都松赞去世后,吐蕃内部发生了激烈的政治动乱。据《吐蕃大事纪年》记载,赤都松赞去世的第二年,吐蕃内部先后发生岱仁巴农囊、开桂多囊等大臣叛乱被杀,赞普兄啦跋布(乞黎拔布)被逼退位,大论麴·莽布支拉松获罪,悉立叛乱等一系列政治事件[7]200-201。虽然这一系列政治事件最终都被赤都松赞之母墀玛类顺利解决,并且扶持赞普王子野祖茹即位(即赤德祖赞),保证了吐蕃的稳定和赞普王位的传承。但是经过这一系列变动之后,吐蕃元气大伤,不仅无力再次掀起与唐朝的争端,更是担心唐朝会趁机主动出击。在这种情况下,辅佐年幼赞普处理朝政的墀玛类决定继续推行其子赤都松赞在世后期所采取的对唐友好政策,通过维持唐蕃之间的和平来保证政权安全。于是同年吐蕃便派遣使者前往唐朝告哀,唐朝对此也进行了积极回应,史载“中宗为之举哀,废朝一日”[4]5226。事实上,唐中宗的这一行为已然提高了吐蕃的政治地位。在此之前唐朝已先后经历过两位吐蕃赞普的去世,其中芒松芒赞赞普去世后,唐朝的反应是“遣郎将宋令文入蕃会葬”[4]5224;松赞干布去世之后,唐朝的反应则是“高宗为之举哀,遣右武侯将军鲜于臣济持节赍玺书吊祭。”[4]5222与这两位赞普去世后唐朝的反应进行比较来看,赤都松赞的待遇应是相当高的,不仅高于芒松芒赞赞普,还高于松赞干布赞普,而松赞干布去世时,正是唐蕃关系最为友好的阶段,其本人还被唐朝加封为驸马都尉、西海郡王,然而其去世后却也没有享受到“废朝一日”的待遇。由此可见,这一时期唐朝也是十分希望与吐蕃维持和平局面。

唐朝之所以这么重视与吐蕃之间的和平,主要受当时内外局势的影响。首先从内部局势来看,吐蕃赞普去世的第二年唐朝便爆发了神龙政变,太子李显在张柬之、崔玄暐、敬晖、桓彦范、袁恕己等五人的支持下成功即位,重新复辟唐朝。但是,唐廷很快便再次陷入新的政治斗争之中。先是张柬之、崔玄暐、敬晖、桓彦范、袁恕己五人与韦皇后和诸武势力对抗,最终以张、崔、敬、桓、袁五人的彻底失败告终。随后,又爆发了太子李重俊与韦皇后和诸武势力的冲突,最终以武三思、武崇训父子被杀和太子李重俊兵变失败被杀而告终。由此可见,这期间唐朝内部政治矛盾重重,政治斗争此起彼伏,甚至到了兵戎相见的地步。在这种情况下,唐朝的对外政策势必会受到影响,在对外交往中更倾向于一种谨慎小心的态度。

其次,从当时外部局势来看,此时唐朝对外所面临的主要敌人已由吐蕃变为后突厥汗庭。事实上,早在武则天在位时,唐王朝的主要敌人便是后突厥汗庭了。武则天统治时期,唐蕃多次交战,双方胜负相当,而其统治后期,唐朝已开始逐步占据优势。但是反观此时唐朝与后突厥汗庭的交锋,可以发现唐朝由最初的优势逐渐处于下风,甚至开始采取妥协退让政策。一个突出的表现便是圣历元年后突厥汗庭可汗默啜向唐朝索要“(突厥)降户及单于都护府之地,兼请农器、种子。”[4]5168武则天最初未答应默啜的请求,结果默啜“大怨怒,言辞甚慢,拘我使人司宾卿田归道,将害之。”[4]5168然而在得知默啜的行为后,唐朝不仅没有采取反制措施,反而尽数答应了默啜的要求,“遂尽驱六州降户数千帐,并种子四万余硕、农器三千事以与之”[4]5168-5169,这件事造成的后果便是“默啜浸强由此也”[4]5169。唐朝之所以会作出这么大的让步,则是因为当时“朝廷惧其兵势”[4]5168。由此可见,后突厥汗庭此时对唐朝的威胁已经远远超过吐蕃,甚至影响到唐朝内部政治的走向。比如唐中宗李显再次被立为太子的一个原因,便是圣历元年默啜在入侵唐朝时曾公开宣称“我突厥世受李氏恩,闻李氏尽灭,唯两儿在,我今将兵辅立之。”[5]6530后突厥汗庭对于唐朝的威胁直至唐中宗即位后依然没有解除,史载“中宗即位,默啜又寇灵州鸣沙县。灵武军大总管沙吒忠义拒战久之,官军败绩,死者六千余人。贼遂进寇原、会等州,掠陇右群牧马万余匹而去,忠义坐免。”[4]5170可见,此时唐朝依然无法应对后突厥汗庭的进攻,其在和后突厥汗庭的交锋中依然处于劣势。在这种情况下,唐中宗乃至整个唐廷为了集中力量改变在与后突厥汗庭交锋中的劣势地位,对于吐蕃的求和也是持一种积极的态度。

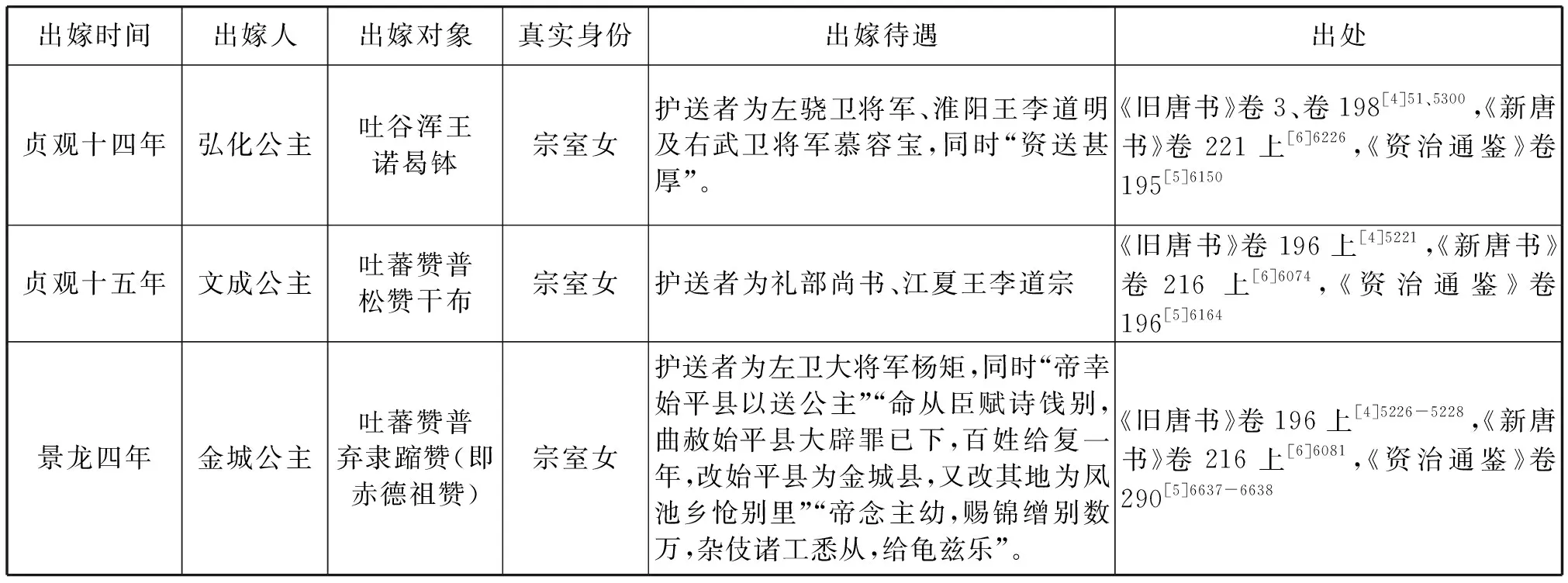

正是在上述情势的影响下,唐中宗十分看重吐蕃的求和,并向吐蕃释放出极大的善意,以表达自己对于维持唐蕃和平的期待和重视。此外,唐中宗对吐蕃所释放的善意,除了上面所提及的提高吐蕃赞普去世的政治待遇之外,还表现在金城公主的出嫁待遇上。为了便于展示金城公主出嫁待遇之高,特在此列表展示唐朝建立之初至此时所有和亲公主的出嫁待遇(见表1)。

表1: 和亲公主出家待遇(贞观十四年至景龙四年)

从表1可以看出,唐朝从贞观十四年到景龙四年共有三位和亲公主,其中则以金城公主的出嫁待遇最高。可以说,唐中宗将金城公主的出嫁变成了一场隆重的政治活动,皇帝“出宫送行”、大臣“赋诗饯别”、赦免罪犯、免除赋税、更改地名、“赐锦缯、杂伎诸工”“给龟兹乐”[6]6081,这种种举措在之前唐朝的和亲中都是从未出现过的。虽然金城公主的护送者为左卫大将军杨矩,似乎其身份要低于弘化公主和文成公主出嫁时的护送者左骁卫将军、淮阳王李道明和礼部尚书、江夏王李道宗。但从官职来看,杨矩的左卫大将军为正三品[4]1898[6]1279,李道明的左骁卫将军为从三品[4]1899[6]1279,李道宗的礼部尚书为正三品[4]1828[6]1194。可见杨矩的官职是和李道宗持平并且高于李道明的,杨矩和他们最大的区别便是有无皇室身份。此外,杨矩并不是唐中宗心目中最合适的护送人选,据《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》相关记载可知,唐中宗心目中的最合适人选为纪处讷(时任侍中),其次则是赵彦昭(时任中书侍郎、同中书门下平章事)[4-6]2967、6639、4377。最后在两人都拒绝护送的情况下,唐中宗才选中了杨矩,而纪处讷与赵彦昭的地位要高于杨矩。由此可见,唐中宗在金城公主的护送人选上也是下了很大一番心思的,只是由于各种因素的影响最终选择杨矩作为护送使者,但即使这样也与护送文成公主的李道宗官职持平并高于护送弘化公主的李道明官职。

同时,唐朝对吐蕃政治待遇的提高也体现在神龙二年唐蕃之间的“神龙会盟”以及随后景龙二年唐中宗对唐蕃双方之间盟誓规格的规定之上。虽然关于“神龙会盟”的具体内容史书上已经阙载,但在唐玄宗时期吐蕃赞普所上的书信中也可以寻找到一些具体内容。唐玄宗开元六年,吐蕃赞普弃隶蹜赞(即赤德祖赞)“奉表请和”,并希望双方之间重立盟誓,同时“乞舅甥亲署誓文,及令彼此宰相皆著名于其上”[5]6734,从而达到“彼此相信,亦长安稳”[8]10343的目的。虽然此次赤德祖赞所提出的盟誓要求被唐玄宗以“昔已和亲,有成言,寻前盟可矣,不许复誓”[6]6083的理由拒绝。但是在赤德祖赞的上书中提及了唐蕃之间“神龙会盟”的一些具体内容,即“所缘和事者,孝和帝在日,其国界并是逐便断当讫,彼此亦已盟誓。汉宰相等官入誓者:仆射豆卢钦望、魏元忠、中书令李峤、侍中纪处讷、萧至忠、侍郎李回秀、尚书宗楚客、韦安石、杨矩等一十人;吐蕃宰相等亦同盟誓讫,遂迎公主入蕃,彼此安稳。”[8]10343可见,神龙二年的唐蕃会盟在某种程度上也是金城公主入藏的一个重要前提条件。景龙二年时,唐中宗更是规定了唐蕃双方之间的盟誓规格,即“景龙二年敕书云:‘唐使到彼,外甥先与盟誓;蕃使到此,阿舅亦亲与盟。’”[4]5246结合两处的史料记载可知,唐中宗时期唐朝与吐蕃的盟誓应是相当隆重和庄严的,不仅当朝宰辅官员参加,甚至连皇帝都参与了盟誓并且亲署誓文。事实上,唐中宗能够亲署誓文,无疑是在双方关系往来上对吐蕃的极大让步,并且最大程度提高了吐蕃的政治地位。因为在唐朝一方看来,皇帝亲署誓文基本上就等于唐朝承认了对方与自己的平等地位。例如,建中元年五月唐朝派遣太常卿韦伦出使吐蕃,韦伦在出使前曾上书唐德宗“请上自为载书,与吐蕃盟”[5]7280,对于韦伦的这一请求,时任宰相的杨炎坚决反对,史载“杨炎以为非敌,请与郭子仪辈为载书以闻,令上画可而已”[5]7280。最终,唐德宗同意了杨炎的意见。此时,唐朝在唐蕃交往中已处于劣势地位,但唐朝仍坚持皇帝不可亲署誓文。由此可见,唐中宗在同吐蕃关系往来中对吐蕃的让步之大。

综上可见,唐中宗时期吐蕃所享受的政治待遇有了极大程度的提高。然而这一时期吐蕃所享受的种种优待,是否代表着吐蕃此时已获得与唐朝的平等地位,即是否代表着吐蕃于此时已经获得唐朝的“敌礼之恩”,答案应该是否定的。事实上,无论是从吐蕃一方来看,还是从唐朝一方来看,吐蕃于此时获得“敌礼之恩”的可能性都是极低的。

从吐蕃一方来看。唐中宗时,吐蕃受到内部政治变动的影响,自身实力大为削减,已无力再像此前一样继续与唐朝交战,于是不得不积极主动谋求与唐朝改善关系,从而订立盟约划定边界并且再次和亲。在这种情况下,吐蕃使用“敌礼之恩”刺激唐朝,似乎并非明智之举。同时,从以上的论述可以发现这一时期吐蕃政治地位的提高并不是由吐蕃一方主动提出的,反而是唐朝一方主动进行的,其目的正如上文所述就是为了拉拢吐蕃以便集中力量应对北部边境后突厥汗庭的侵扰。由此可见,此时的吐蕃对于“敌礼之恩”并没有太大的兴趣,抑或是并没有太多的想法,其主要目的还是和唐朝重新恢复友好往来关系,从而确保自身的安全。从唐朝一方面来看。首先,此时唐朝对吐蕃内部的具体情况也是有所了解的,唐中宗在景龙四年所颁布的《金城公主出降吐蕃制》中便指出“我之边隅,亟兴师旅,彼之蕃落,颇闻雕弊。”[8]195在这种情况下,唐朝虽会为了对付后突厥汗庭提高吐蕃的政治地位,但应不会主动赐予吐蕃“敌礼之恩”的待遇。其次,尽管景龙二年,唐中宗专门颁布敕书规定唐蕃双方的最高统治者都要参与盟约与盟誓,但是这并不代表唐中宗借此赋予了吐蕃与唐朝平等的政治地位。在上述所提及的《金城公主出降吐蕃制》中唐中宗也对吐蕃的政治地位进行了定位,“眷彼吐蕃,僻在西服,皇运之始,早申朝贡。”[8]195从这句话便可看出,此时吐蕃在唐中宗心目中的定位仍为唐朝羁縻朝贡体系之下的藩属之一。无独有偶,在唐中宗送金城公主和亲的过程中,曾命随从大臣赋诗饯别,而这些大臣所作的诗作中吐蕃依然是唐朝的藩属。如李峤的“汉帝抚戎臣,丝言命锦轮”[9]691,将吐蕃比喻为“戎臣”;崔日用的“受降追汉策,筑馆计戎和”[9]560,将吐蕃的求和请婚比作“受降”;沈佺期的“西戎非我匹,明主至公存”[9]1031,以表明吐蕃与唐朝的地位并不匹配;郑愔的“下嫁戎庭远,和亲汉礼优”[9]1105,将金城公主的出嫁吐蕃看作是“下嫁”。由此可见,唐中宗及此时的朝中大臣依然将吐蕃视作唐朝的藩属。另外,金城公主是在景龙四年正月前往吐蕃和亲的,中宗皇帝则于同年六月“崩于神龙殿”[4]150,在正月至六月这几个月的时间里,相关史料并没有记载唐蕃之间有使者往来(金城公主出嫁时负责迎亲的吐蕃使者不归入此列,其于去年十一月便已到达唐朝)。因此,在金城公主出嫁后到唐中宗去世这段时间里,唐中宗也未曾赐予吐蕃“敌礼之恩”的待遇。

二、唐玄宗与“敌礼之恩”

通过上述分析,可以得知唐中宗时期吐蕃并未获得“敌礼之恩”,唐中宗乃至唐廷在这一时期从始至终都将吐蕃视为自己众多藩属中的一员。在这种情况下,似乎可以断定吐蕃获得“敌礼之恩”的时间应当是在唐玄宗在位时期,但这似乎又与史书记载的相关内容相悖。《资治通鉴》(卷213)记载“初,吐蕃自恃其强,致书用敌国礼,辞指悖慢,上意常怒之。”[5]6776可见,唐玄宗对于吐蕃在致书中使用“敌国之礼”是极为恼火的,并且这种恼火一直持续到开元十八年都未消去。开元十八年,吐蕃因为数次战败而求和,时任忠王友的皇甫惟明也“因奏事从容言和亲之利”[5]6790,唐玄宗对此的答复则是“吐蕃赞普往年尝与朕书,悖慢无礼,朕意欲讨之,何得和也!”[4]5230如果仅从此处记载来看,唐玄宗赐予吐蕃“敌礼之恩”的可能性几乎为零。实则不然,因为在史书记载中唐玄宗最后是同意了皇甫惟明关于与吐蕃讲和的建议的,史称“上然其言,因令惟明及内侍张元方充使往问吐蕃。”[4]5230然而,作为唐玄宗前期一直耿耿于怀的事情,以常理来说,唐朝势必会在此次出使中针对“敌国之礼”问题与吐蕃进行交涉。但是相关史书的记载中却并未谈及双方曾就此问题进行交涉,仅仅简单地记载了一句“惟明、元方等至吐蕃,既见赞普及公主,具宣上意”以及“赞普等欣然请和”[4]5230。另外值得注意的一点是,自皇甫惟明和内侍张元方此次出使吐蕃之后,唐玄宗时期关于唐蕃关系的史料记载中再也未曾出现过“敌礼之恩”的问题,唐朝和吐蕃双方似乎都十分默契地回避了这一问题,而之后唐蕃双方交锋的主要原因则是领土之争。因此,笔者认为吐蕃很可能在开元十八年皇甫惟明和张元方的出使期间开始享有“敌礼之恩”,也正因此吐蕃赞普才会“大喜,因悉出贞观以来书诏示惟明,厚馈献”[6]6084,并且“令其重臣名悉猎随惟明等入朝”[4]5231。这也解释了为何自此次出使之后,“敌礼之恩”问题便在史书中消失以及相关史书对此次唐蕃交涉记载语焉不详。

事实上,综合各个方面来看,吐蕃在这一时期获得“敌礼之恩”的可能性极高。首先,从时间上来看,开元十八年距离开元二十九年有11年之久,也符合P.3885号文书所记载的对吐蕃“早为敌礼之恩”[1-3]90-98、89-90、260-264中“早”一字所划定的时间范围。其次,唐朝于此时固然处于国力鼎盛时期,但此时吐蕃之实力相较于唐中宗时亦有天壤之别。正如上文所述,唐中宗时期吐蕃由于长期的对外战争以及赞普去世而导致的内乱,实力大为下降。这也使得这一时期的吐蕃在和唐朝交往过程中一直以隐忍退让为主,如《资治通鉴》(卷210)记载睿宗景云元年先后发生摄监察御史李知古率军讨伐依附吐蕃的姚州蛮事件以及安西都护张玄表发兵吐蕃北部边境事件,也就是所谓的“姚州群蛮,先附吐蕃,摄监察御史李知古请发兵击之”[5]6661以及“安西都护张玄表侵掠吐蕃北境”[5]6661。这两次事件都是唐朝一方主动挑起的冲突,这一点在吐蕃赤德祖赞赞普于开元十八年所上的《请约和好书》中也能得到验证,即“中间为张元(玄)表、李知古等,东西两处,先动兵马,侵抄吐蕃”[8]10344,可见唐朝的确是这两次纷争的挑起者。但是,吐蕃一方对唐朝的主动进攻却并没有采取针锋相对的反击措施。虽然在李知古讨伐姚州蛮的最后,吐蕃参与了进来,可根据《资治通鉴》的记载,吐蕃之所以最终参与其中,主要是因为李知古在姚州蛮降附后采取了过激的处置措施,结果导致“群蛮怨怒,蛮酋傍名引吐蕃攻知古,杀之,以其尸祭天”[5]6661。也就是说此次吐蕃参与主要是受到姚州蛮的请求,若无姚州蛮的请求,吐蕃似乎不出兵的可能性极大。因为在李知古讨伐姚州蛮之初,吐蕃并未对此有所表示,似乎已经默认了唐朝重新降服姚州蛮的事实。至于安西都护张玄表发兵吐蕃北部边境时,吐蕃对此的反应,相关史书则根本没有记载,这就意味着吐蕃并没有采取反制措施。纵观唐朝与吐蕃之间的战争,便可知吐蕃此时的反应是极不寻常的。一般来讲,吐蕃或是突然主动发起对唐朝的进攻,比如唐玄宗开元二年在唐蕃双方仍在讨论盟约的时候,吐蕃一方发动突然袭击,史称“坌达延将兵十万寇临洮,入攻兰、渭,掠监马。”[6]6081或是在唐朝主动进攻自己之后,迅速发动反击并且会持续很长一段时间,如在唐玄宗开元二十五年时,唐朝一方破坏赤岭会盟,对吐蕃一方发动突然袭击,“破之于青海西”[5]6826,紧接着第二年吐蕃便发兵进攻唐朝河西地区,作为对唐朝的报复,并且在接下来的几年中,双方战争不断,吐蕃不时进攻唐朝河西陇右地区。但是针对睿宗时期的这两件事情,吐蕃一方则是“外虽和而阴衔怒”[6]6081,之所以出现这一情况的一个重要原因就是此时吐蕃的实力尚未恢复,与唐朝之间的差距依然不小,所以吐蕃只能克制自己,以免和唐朝再起战端。然而唐玄宗时期吐蕃的实力得到恢复和发展,也正因此,才会出现上述所提及的玄宗开元二年吐蕃一方在时隔多年之后主动进攻唐朝边境的情况。最后,从唐朝一方来看,开元十八年左右,唐朝其他边境地区也面临着威胁。在唐朝西域地区,突骑施兴起,并且逐渐脱离唐朝的控制,开始与唐朝争夺西域地区。开元十四年,突骑施的可汗苏禄“发兵寇四镇”“四镇人畜储积,皆为苏禄所掠,安西仅存。”[5]6775-6776开元十五年,苏禄又联合吐蕃共同围攻唐朝安西城[5]6779。开元二十三年十月,突骑施又进攻北庭和安西拔换城[5]6812。直到开元二十四年正月唐朝北庭都护盖嘉运大破突骑施,突骑施才再次被唐朝压制[5]6813。与此同时,在唐朝的东北部地区,契丹、奚也再度反叛,开元十八年“可突干弑邵固,帅其国人并胁奚众叛降突厥”[5]6789,唐朝虽多次调兵前去平叛,但是效果都不是很理想,史载“可突干连年为边患,赵含章、薛楚玉皆不能讨”[5]6808。直到开元二十二年,幽州节度使张守珪借助契丹、奚内部发生动乱之际才得以平定契丹、奚此次的叛乱[5]6808-6809。此外,渤海靺鞨也开始挑战唐朝权威。开元十四年,唐与渤海靺鞨之间的关系因渤海靺鞨王武艺母弟门艺投唐一事而破裂[5]6774-6775。开元二十年,“渤海靺鞨王武艺遣其将张文休帅海贼寇登州,杀刺史韦俊”[5]6799,开元二十一年,玄宗发兵讨伐武艺,结果“会大雪丈馀,山路阻隘,士卒死者过半,无功而还”[5]6800,最终不了了之。这种情况下唐朝势必不能再集中全部精力与吐蕃交战,必须分心应对西域地区的突骑施以及东北地区的契丹、奚和渤海靺鞨,并且多线作战对唐朝来说也极为不利,再加上长期与吐蕃作战也给唐朝带来了极大的负担,张说在开元十五年便曾上书唐玄宗道:“连兵十馀年,甘、凉、河、鄯、不胜其弊,虽师屡捷,所得不偿所亡”[5]6776。也正是在这内外两种因素的影响下,唐玄宗最终才会采纳皇甫惟明的建议,同意与吐蕃议和。

三、“敌礼之恩”与实际地位

综上所述,可知吐蕃应是唐玄宗时期获得的“敌礼之恩”,并且很有可能是在皇甫惟明和张元方开元十八年出使之时。不过,这里要指出的是,吐蕃获得“敌礼之恩”并不代表着吐蕃取得了和唐朝的对等地位。事实上,吐蕃享有的“敌礼之恩”是相当有限度的,并不代表着唐玄宗承认吐蕃和唐朝地位持平,只是部分提高了吐蕃的政治地位。这一点在开元十八年到开元二十五年期间,唐朝和吐蕃交往过程中所涉及到的官方文书中都有所体现。这一时期,唐朝曾先后向吐蕃回复了八封书信,其中包括唐玄宗亲自撰写的《赐赞普书》一封以及张九龄以唐玄宗的名义撰写的《敕吐蕃赞普书》七封。其中,唐玄宗所亲自撰写的《赐赞普书》中曾提到“昔文成远嫁,将以宠光彼国”[8]441,将吐蕃称为“彼国”。日本学者广濑宪雄在《古代东亚地域的外交秩序与书状——关于非君臣关系中的外交文书》一文中分析东魏与梁因“无外之意”而导致的外交问题时,明确指出“‘彼’即对方的统治疆域视为有限,而将‘此’即自己的统治疆域视为无限……表达了唯我独尊的皇帝意志”[10]。虽然唐玄宗所写的这份官方文书中未曾像东魏与梁的外交文书中使用“彼境内”“此率土”的字眼,但是“彼国”“宇县”的含义与此相同。无独有偶,同一时期在吐蕃赤德祖赞赞普所上的《请约和好书》中则出现了“微国”的字眼[8]10344。按微国即为小国、衰微之国,如《公羊传·隐公七年》中所记载的:“滕侯卒。何以不名?微国也”[11]以及《后汉书·窦融传》中所提到的:“赐融玺书曰:‘……欲遂立桓文,辅微国,当勉卒功业。’”[12]可见,唐玄宗并没有将吐蕃看作是唐朝的“敌国”,而仍看作是自己的藩属,吐蕃在和唐朝交往中地位仍要低唐朝一等,而吐蕃一方也在和唐朝的文书中主动承认了自己为“微国”。但是此时吐蕃在唐朝羁縻朝贡体系中的政治地位却要比该体系之下的其他藩属要高,而张九龄以唐玄宗的名义撰写的七封《敕吐蕃赞普书》便很好地表现了吐蕃在唐朝羁縻朝贡体系中的特殊政治地位。

“唐代皇帝所发的诏敕有七种类型,其中用于国书的有‘慰劳制书’与‘论事敕书’。‘慰劳制书’以‘皇帝敬问某国王’或‘皇帝问某国王’起始,前者级别更高。另一方面,‘论事敕书’以‘敕某国王’起始,可见‘慰劳制书’的写法更为敬重。这两者乃是根据对方国家的级别以及传达内容的不同来进行区分的。”[13]张九龄所写的这七封文书所采取的开头或是“皇帝问赞普”[8]2904、2906、2907或是“皇帝问吐蕃赞普”[8]2905、2908,即这七份文书全部属于“慰劳制书”。反观同一时期唐朝和其他政权交往时所使用的官方文书则全属于“论事敕书”,比如《敕突厥可汗书》中的“敕儿登利突厥可汗”[8]2901、《敕西南蛮大首领蒙归义书》中的“敕西南蛮大帅特进蒙归义及诸酋首领等”[8]2911、《敕新罗王金重熙书》中的“敕新罗王金重熙”[8]2884、《敕渤海王大武艺书》中的“敕渤海郡王忽汗州都督大武艺”[8]2893、《敕突骑施毗伽可汗书》中的“敕突骑施毗伽可汗”[8]2902等。此外,这一时期唐廷也曾向和亲吐蕃的金城公主颁布过文书,其格式也是以“敕金城公主”[8]2905、2907、2908开头。由此可见,此时吐蕃政治地位的特殊性,其在唐朝周边民族政权中处于最高的政治地位。不过吐蕃政治地位再特殊,在唐玄宗君臣看来也依然是唐朝羁縻朝贡体系中的一员。唐朝虽然在官方文书的格式上提高了吐蕃的政治地位,但在官方文书内容的关键字眼上,依然将吐蕃限制为唐朝藩属,如“今有少物,别具委曲,至宣(宜)领取”[8]2907中“领取”一词的使用,便是对吐蕃“以臣礼见处”[5]7312。这一做法一直持续到了唐德宗建中二年,因德宗急于和吐蕃订立盟约,所以在得知吐蕃赞普对敕书用词的不满后,便“为改敕书,以‘贡献’为‘进’,以‘赐’为‘寄’,以‘领取’为‘领之’”[4]5246。

总之,敦煌文书P.3885号《前大斗军使将军康太和书与□□赞普》中所提到的“敌礼之恩”一事如果属实,则应发生在唐玄宗开元十八年。吐蕃于此时开始享有“敌礼之恩”,但这并不表明它和唐朝政治地位的持平,而是因为当时一方面唐朝河陇地区由于长期战争损耗严重,另一方面则是当时唐朝也面对着突骑施、契丹、奚、勃海靺鞨等政权的挑衅和进攻。“敌礼之恩”有限度地提高了吐蕃的政治地位,但并不意味着它改变了吐蕃对于唐朝的藩属地位。