深度贫困地区精准扶贫实施成效与长效机制构建

袁金辉 杨艳花

摘 要:现行标准下农村绝对贫困的消除并不意味着农村贫困问题的终结,深度贫困地区贫困的长期性、代际性等特征的存在,使得要在短期内彻底解决其贫困问题并不是轻而易举的事情。基于渝东北地区511家农户的问卷调查及访谈发现:现阶段深度贫困地区仍然面临着收入来源单一与内生动力不足导致的持续增收难度大、致贫因素多与社会保障不健全导致的返贫风险大等突出问题。2020年后深度贫困地区贫困治理应坚持精准思维,做好脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接的顶层设计;建立健全分层分类现代扶贫体系,构建协同扶贫机制;推动扶贫产业融合发展,构建扶贫产业与贫困群体的利益联结机制;创新农民增权赋能,全面激活贫困群体脱贫致富的内生动力机制;关注特殊困难群体,完善深度贫困地区社会保障体系建设机制。深度贫困地区的全面脱贫,将为我国农业、农村和农民的现代化奠定坚实基础。

关键词:深度贫困地区;精准扶贫;长效机制;农业农村现代化

基金项目:国家社会科学基金项目“深度贫困地区精准扶贫长效机制研究”(18BSH052)。

[中图分类号] F323.8 [文章编号] 1673-0186(2021)001-0075-014

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2021.001.006

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,也是全面建成小康社会目标实现之年,中国将历史性地消除绝对贫困,农村扶贫工作的成就举世瞩目,2020年后扶贫的主要任务将转向巩固脱贫攻坚成果和解决相对贫困问题上来。正是基于对未来农村减贫形势变化的判断,越来越多的学者将研究视角逐渐转向后脱贫时代贫困治理、脱贫攻坚与乡村振兴的统筹衔接等问题的探讨上来。作为助推实现脱贫攻坚目标的基本方略,“精准扶贫”往往被视作脱贫攻坚时期专属的话语概念,开始慢慢淡出学者的视野,研究者们在探讨后脱贫时代农村贫困治理路径时也很少提及这一方略,这种状况可能会造成对精准扶贫内涵的理解不够全面。事实上,“精准”一直是改革开放以来农村专项扶贫工作的基本诉求,只是不同时期贫困治理的瞄准单位不同,对精准的理解也有较大差异;党的十八大以来,精准扶贫从先进的扶贫理念转变成为有效的扶贫实践,离不开党中央为完成决战决胜脱贫攻坚目标任务所出台的一系列扶贫政策的推进,离不开基于农村贫困新特征所制定的扶贫工作方案的指引,这些保障了精准扶贫方略的科学性和有效性,由此创造了脱贫攻坚的卓越成效。本文认为,后脱贫时代农村贫困治理,既不能简单地照搬前阶段精准扶贫的做法,也不能粗暴性地抛弃既往所有的优秀经验,而应当以既有贫困治理成效为基础进行理论和机制创新,从运动式贫困治理转向常态化贫困治理,同样需要遵循精准化思维。基于此,课题组依托对渝东北地区精准扶贫实施状况的调研,深入分析其取得的扶贫成绩,客观研判其扶贫实践中的突出问题,希冀更加精准、更加有效地构建2020年后深度贫困地区贫困治理的长效机制,进一步全面助推乡村振兴战略的实施。

一、问题的提出

改革开放40多年来,我国通过有组织、有计划、大规模的扶贫开发工作,使7亿多农村贫困人口逐步摆脱贫困,农村减贫工作的伟大成就举世瞩目。尤其是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将扶贫开发摆到治国理政的突出位置,将扶贫工作和全面建成小康社会联系起来,创新农村扶贫开发工作机制,提出“精准扶贫”基本方略,发出坚决打赢脱贫攻坚战的号召,不断开创农村减贫事业新局面。党的十九大更是将“精准脱贫”确定为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一。为了达成“到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫”的战略目标,让贫困地区和贫困人口同全国人民一道步入小康社会,在即将全面建成小康社会的最后三年,国家将深度贫困地区划为脱贫攻坚的主战场,中共中央、国务院相继颁发《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》等纲领性文件,对深度贫困地区的脱贫攻坚工作进行了全面、系统的部署,以前所未有的力度助推深度贫困地区攻破脱贫攻坚难关,取得了显著成效。从2012年末到2020年末,经过8年持续不断的努力奋斗,现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫,全国832个贫困县全部摘帽,消除了绝对贫困和区域性整体贫困,决战脱贫攻坚取得决定性胜利。但是,现行标准下农村绝对贫困的消除并不意味着农村贫困问题的终结[1],我国农村贫困治理并不会就此停止:一方面,脱贫攻坚成果还有待进一步巩固,以预防返贫现象发生,“防止返贫可能比实现脱贫更难”[2];另一方面,绝对贫困消除之后,相对贫困逐渐成为2020年后我国农村社会新的贫困形态,构建有效解决相对贫困的长效机制将成为我国农村贫困治理的主要措施。

深度贫困地区之贫困不是单纯的收入贫困,而是多维的贫困,具有长期性、代际性等特点。其精准扶贫工作不会因为绝对贫困的消除而终结,在摆脱绝对贫困之后,深度贫困地区的精准扶贫工作仍需要继续推进[3],结合已有的扶贫经验和成效,进一步促进深度贫困地区的乡村振兴。渝东北地区包括丰都、垫江、忠县、万州、梁平、开州、城口、云阳、奉节、巫山、巫溪等11个区县,面积3.39万平方公里,大部分区县处于秦巴山片区、武陵山片区等集中连片贫困地区,属于国家所列的深度贫困地区。11个区县中,国家级贫困县有8个,分别是丰都、万州、开州、城口、奉节、云阳、巫山、巫溪,先后于2016年至2020年期间宣布退出国家扶贫开发工作重点县,城口县和巫溪县于2020年年初刚刚脱贫。为精准實施深度贫困地区的脱贫攻坚工作,重庆市确定了18个深度贫困乡镇作为脱贫攻坚的重中之重,其中10个重点深度贫困乡镇位于渝东北地区,巫溪县和城口县各有2个乡镇分别列为深度贫困乡镇。

二、文献综述

深度贫困属于贫困领域中的贫中之贫、困中之困,深度贫困地区是脱贫攻坚中的坚中之坚、难中之难,攻克深度贫困堡垒既是全面建成小康社会的要求,也是全面开启社会主义现代化建设的基础和前提。党中央在打赢脱贫攻坚战的过程中适时地将攻坚目标锁定在深度贫困地区,是根据我国贫困治理实际状况做出的重要战略部署安排。国内学者对深度贫困的理论探讨,大概可以分为两个阶段。

第一阶段:主要围绕国家实施深度贫困地区脱贫攻坚的原因、深度贫困地区的贫困特点、致贫原因、破解之策等基本问题展开研究。该阶段始于2017年6月23日习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话,本次座谈会将深度贫困地区确定为脱贫攻坚的主战场,深度贫困也由此成为学术界研究的热点。关于国家实施深度贫困地区脱贫攻坚的原因,学界认为,破解深度贫困是对我国主要社会矛盾和具体社会实践的回应[4],且只有最贫困地区——深度贫困地区的脱贫才能宣告针对绝对贫困的专项扶贫计划的结束[5]。在贫困特点的分析上,除了具有“两高、一低、一差、三重”的普遍特征之外,相较于一般贫困地区,深度贫困地区之贫困往往还具有长期性、代际性的特点[6]。可以说,深度贫困地区之贫困不仅仅体现在横向比较上的空间弱势,还体现在纵向比较上的时间弱势。其极强的时间弱势累积、空间弱势累积的特点使得陷入深度贫困的个体或群体难以摆脱深度贫困的影响。在致贫原因的分析上,虽然不同深度贫困地区致贫原因有所差异,但一般认为,深度贫困并非单一的物质贫困,也绝非单一因素造成的,其致贫原因既有制度性因素的影响,如城乡二元制度选择、区域间不同的制度发展战略安排[8];也有深度贫困地区自身的原因,主要体现在恶劣的自然环境和落后的人文环境[9];还有贫困人口的原因,主要体现在基本可行能力剥夺、内生力不足等方面[10]。关于破解深度贫困之策,学界认为,应该坚持政府主导,继续依托中国特色社会主义扶贫的制度优势,坚持精准思维,通过发挥精准扶贫的“超时空限制”和“超市场强制”的超常规功能破解深度贫困,增加区域间减贫的溢出效应,以此实现区域间的协同减贫[11],逐步构建深度贫困地区市场化的脱贫攻坚机制[12],积极培育深度贫困地区、深度贫困者脱贫的内生动力[13]。

第二阶段:主要是在脱贫攻坚的最后1~2年时间,除了深化对基本问题的研究外,学界将更多注意力转向深度貧困地区高质量脱贫、脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接等问题的探讨上来。关于此类问题在针对深度贫困地区脱贫攻坚战略规划初期即已经提出,但是随着脱贫攻坚时间截点的临近,其重要性日渐凸显。其中,关于高质量脱贫的内涵认识更加清晰,有学者认为应该包括真实脱贫和可持续脱贫双重含义[14],也有学者认为经济增长是提高脱贫质量的基础,禀赋结构升级是提高脱贫质量的最优先选择[15]。同时,越来越多学者从脱贫攻坚与乡村振兴之间的逻辑关系来探讨2020年后深度贫困治理问题。一般认为,脱贫攻坚与乡村振兴具有时间上的连续性和继起性关系,打赢脱贫攻坚战是实现乡村振兴的基础和内在要求,但是又不能将乡村振兴看作脱贫攻坚的简单升级版,必须在系统认识两者之间的差异、准确把握乡村振兴战略定位的基础之上,推进脱贫攻坚与乡村振兴的对接[16]。从人才耦合、产业耦合、治理耦合、环境耦合等多个方面,构建脱贫攻坚与乡村振兴的多元耦合系统[17],重视农村基本公共服务均等化、“防贫”治理体系建设、贫困人口能力建设等问题。

综上,学界对深度贫困相关问题的理论探讨对于助推脱贫攻坚目标的达成是有可借鉴之处的,且后阶段研究是对前阶段研究的拓展和深入,对2020年后深度贫困地区治理实践也具有一定的指导意义。但是,既有研究仍然存在些许不足:一是缺少对统筹脱贫攻坚与乡村振兴之间衔接机制顶层设计的探索,作为庞大的系统工程,脱贫攻坚与乡村振兴不能仅仅局限于内容上的耦合,否则只会导致两者之间形式上的衔接,无法落到实处;二是对2020年后深度贫困地区贫困治理策略的探讨欠缺“精准”思维,部分学者在认识精准扶贫与乡村振兴之间的逻辑关系上存在一定的偏差,将精准扶贫与乡村振兴看作继起性的关系,混淆了乡村振兴、脱贫攻坚与精准扶贫之间的关系,由此得出2020年后将不再实施精准扶贫的结论。事实上,作为贫困治理的基本方略,“精准”不仅是脱贫攻坚的基本要求,也同样是乡村振兴的基本理念,脱贫攻坚时期积累的精准扶贫经验同样适用于乡村振兴。

三、深度贫困地区精准扶贫实施成效的实地调查及分析

相较于一般贫困地区,国家在深度贫困地区的扶贫资源投入更多,随着脱贫攻坚的不断推进,深度贫困地区精准扶贫实施成效也愈加凸显。依托对渝东北地区的调查,可以深入、全面把握深度贫困地区治理成效经验及存在的问题,精准分析2020年后深度贫困地区贫困属性和贫困特征的变化,对应完善2020年后深度贫困地区减贫机制。

(一)调研设计与样本来源

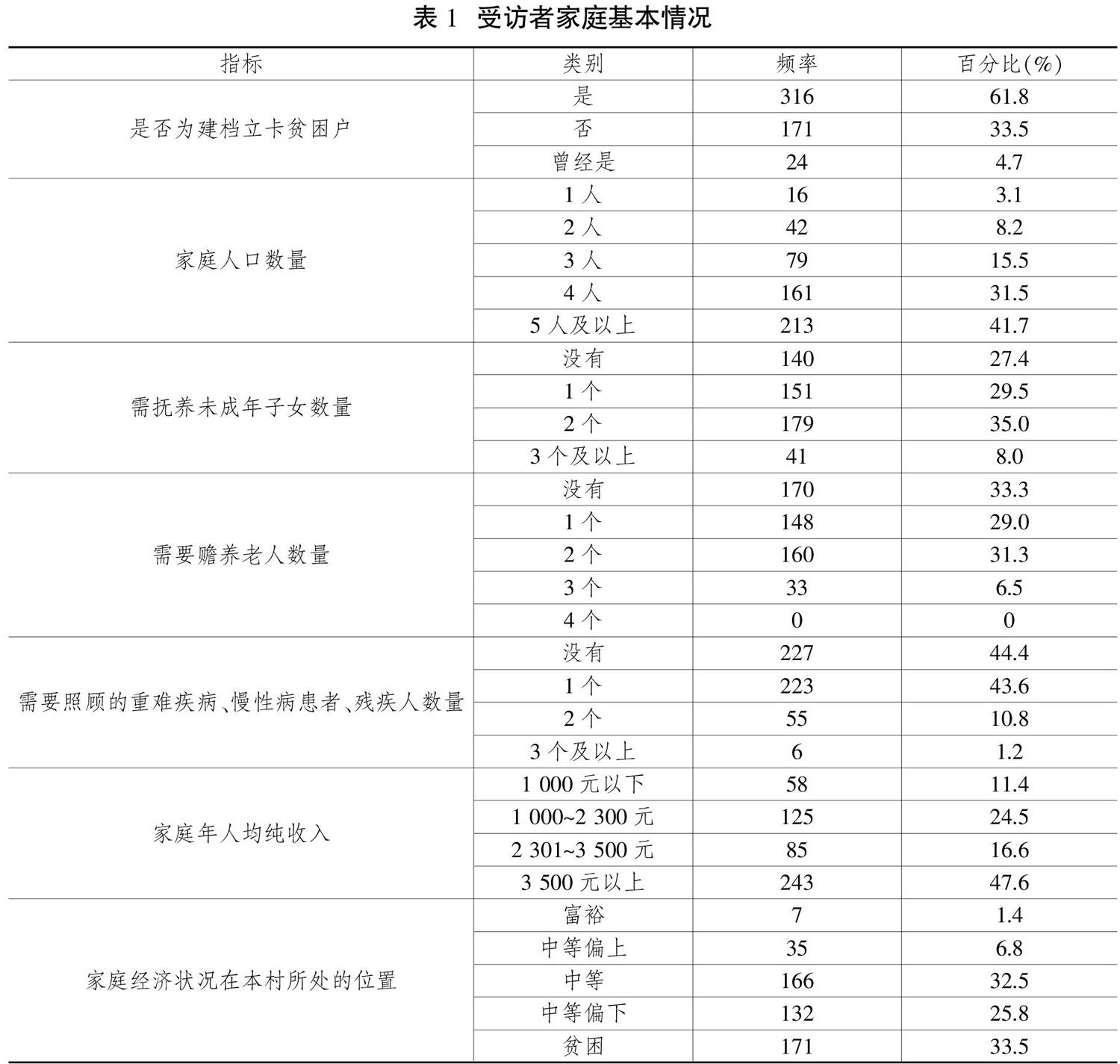

本次调研采用分层抽样与随机抽样相结合的方法,根据区域特点,首先从11个区县中选取了城口、巫溪、巫山和奉节4个贫困县;2019年6月至8月,课题组成员进行入户走访调查,调查对象包括建档立卡贫困户、普通农户(即非贫困户,下同)和脱贫户(曾经是建档立卡贫困户,下同)三类群体,以期能够对深度贫困地区不同类别农户的生活状况进行差异化分析。其间,通过发放现场问卷与网上问卷两种调查方式,共收回有效问卷511份,问卷调查过程中辅之以现场深度访谈。精准扶贫是以“户”为单位,为了准确分析深度贫困地区精准扶贫的实施效果及存在问题,课题组从家庭的建档立卡情况、人口数量、未成年子女数量、老年人数量、病残患者数量、经济状况等方面对受访者家庭情况进行了分析。

从有效收回问卷的描述性分析来看,受访者家庭中建档立卡贫困户占比61.8%,普通农户占比33.5%,脱贫户占比4.7%。从家庭人口状况来看,5人及以上人口的家庭占比41.7%;需要抚养2个及以上未成年子女的家庭占比43%;需要赡养2个及以上老年人的家庭占比37.8%;需要照料1个及以上病残患者的家庭占比55.6%。从家庭的经济状况来看,年人均收入在2 300元及以下的家庭占比35.9%,而33.5%的受访者认为其家庭经济状况在其所生活的农村处于“贫困”状态,这两个数据基本吻合,数据来源真实、可靠;但这两个数据低于实际的建档立卡贫困户比例,主要原因在于脱贫户未能及时退出(见表1)。

(二)贫困户经济状况得到较为明显改善,但收入来源单一、致贫因素多元化,贫困治理任务依然艰巨

家庭生活水平的改善是反映经济收入变化的最直接指标。受访者中,86.1%的贫困户表示,相较于5年前,家庭生活水平有了一定改善或明显改善,高于普通农户16.5个百分点,反映出针对贫困户的精准扶贫之成效是比较显著的。外出务工与农业经营(种植业、养殖业等)是深度贫困地区农村家庭的主要收入来源,且外出务工的比例已经超过农业经营。可以说,家庭参与劳动力市场就业的程度在极大地影响着家庭的贫困程度[18]。

同时需注意的是,在316家贫困户当中,有44户受访者表示家庭的生活水平较5年前没有明显改变,占所有建档立卡贫困户的13.9%。相比其他地区的贫困户,深度贫困地区致贫的原因更加多元、复杂。课题组系统调研了导致深度贫困地区农户家庭贫困的主客观原因。第一,收入来源渠道单一、家庭照料负担过重,这是导致深度贫困地区农村家庭贫困的主要客观原因。63%的受访者表示收入来源过于单一、不稳定是导致家庭贫困的首要的客观原因,家庭生活水平高低、家庭贫困与否,根本上都源于家庭收入的多少;而家庭照料负担过重,会进一步消解家庭经济收入提升在改善生活状况方面的功能。通过双因素相关分析发现,需抚养的未成年子女数量与家庭是否为建档立卡贫困户之间、需赡养的老年人数量与家庭是否为建档立卡贫困户之间均呈现明显的正相关关系,说明家庭需抚养的未成年子女数量越多、需赡养的老年人数量越多,贫困的概率就越大。究其原因,除了两大群体本身会增加家庭的经济负担外,社会保障体系不完善是其关键所在。第二,缺乏经商意识、缺乏奋斗拼搏精神、怕失败,这是深度贫困地区农村家庭贫困的主要主观原因。从统计结果看,这三类主观原因分别占比 52.25%、26.03%、21.53%,且经商意识的缺乏比后两种因素在家庭致贫方面会更加严重,阻碍着农户加入市场体系中来。而大多数处于深度贫困的家庭,其致贫原因往往既有客观原因,也有其自身的主观原因,比如,课题组在走访调研过程中,其中一位受访者表示其家庭面临着“文化程度低、年老、重疾病、未成年子女抚养、收入不稳定”等多重困境,多元弱势累积会增加脱贫后的返贫风险。

无论是客观上收入来源渠道单一,还是主观上的经商意识缺乏,都和个体自身“内生力”不足有很大关系,而文化程度高低是影响个体“内生力”高低的重要因素。通过双因素变量分析发现,受访者文化程度与家庭是否建档立卡之间呈现明显的正相关关系,在受访的317户小学及小学以下文化程度的农户中,建档立卡贫困户有213户,占比67.2%;在受访的158户初中及高中文化程度的农户中,建档立卡贫困户有87户,占比55.1%;在受访的36户大专及大专以上文化程度的农户中,建档立卡贫困户有16户,占比44.4%。说明文化程度越高,贫困的概率越低(见表2)。

由此分析,深度贫困在短期内很难彻底解决,若无外力介入,还可能会出现贫困的代际传递,2020年后深度贫困地区贫困治理任务仍然艰巨。

(三)新农村合作医疗参保率相对较高,但大病保险和农村社会养老保险的参保率相对较低,社会保障体系仍然不够健全,致贫、返贫风险较高

除了已经存在的主客观原因外,未来可能会发生的状况会增加致贫、返贫风险,因而需要良好的社会保障体系来抑制风险对贫困户生活的影响。从调研结果来看,在面向所有农村居民建立的社会保障项目中,参加新农村合作医疗的受访者家庭占87.48%,参保比率较高;但参加大病保险的比率较低,仅占29.55%,因病致贫、因病返贫是深度贫困地区家庭的重要风险要素。参加农村社会养老保险的比例为58.32%,随着我国人口老龄化的持续加深,“未富先老”的状况将会在农村地区尤其是深度贫困地区表现得更加明显。一方面,深度贫困地区经济发展水平落后,未富先老会加重深度贫困地区养老的经济负担;另一方面,城市会继续吸纳大批年轻劳动力外出务工,深度贫困地区养老问题将会面临着“物质资本+人力资本”的双重短缺。相比其他社会问题,养老是每个家庭、每个人都必然要面临的问题,应对老龄化已经上升至国家战略层面,建立应对老龄化的农村社会养老保险机制是降低深度贫困地区贫困的不确定性的重要内容。值得警惕的是,在访谈中发现,没有参加任何社会保障项目的家庭不是个例,此类家庭抵抗风险的能力非常脆弱,任何意外事件的发生都可能使家庭陷入贫困状态。

(四)政府的帮扶措施与贫困户的参与程度共同影响精准扶贫效果,经常参与政府扶贫项目或培训的贫困户并不是特别多

鉴于致贫原因多元化的现况,政府的帮扶措施也具有多样化特点。从统计结果看,“农业种植”帮扶是当地政府主要的帮扶措施,49.12%的受访者表示曾获得过该项目的帮助,对比前述的统计数据,实施“农业种植”帮扶回应了农业经营是贫困户主要收入来源渠道的现实需求。贫困户从政府獲得的帮扶措施还有医疗救助、道路交通、发展教育等,“五个一批”脱贫措施在脱贫攻坚中得到较好的实施。与此同时,农户还可以获得政府组织的“农业生产技能”“劳动技能”等方面的培训,进一步助推贫困户收入水平的提升。但是,在访谈中了解到,针对政府提供的多元化帮扶,除了部分农户表示没有得到任何帮扶之外,还有农户表示只是偶尔得到一些生活上的补助,说明当前部分帮扶措施还存在临时救济的成分,影响可持续脱贫目标的达成。

从贫困人口的回应方式来看,在316家建档立卡贫困户中,有234户受访者表示“非常了解”或“比较了解”政府正在实施的扶贫项目,占比74.1%,相比普通农户,贫困户对扶贫项目的了解程度更深一些,为其自觉参与扶贫项目奠定了基础。但是在316家贫困户中,仅有135户表示多次参加政府安排的扶贫项目,占比42.7%(占总调查样本的26.4%),与帮扶措施的精准性以及贫困户的知晓度等都存在一定的差距。结合前面的统计数据,多次参加政府安排扶贫项目的贫困户比例,远远低于受访者中建档立卡贫困户的比例(61.8%),同样低于认定自身家庭经济状况处于“贫困”状态的受访者比例(33.5%),也低于家庭年人均纯收入在贫困线以下的受访者比例(35.9%)。为什么在贫困户知晓并且肯定帮扶措施精准的情况下,对于政府安排的扶贫项目参与度会比较低?可能的原因有二:一是大量已经脱贫的农户仍然处于“建档立卡”状态,享受政府扶贫政策,还有部分已脱贫农户出于自身利益的考虑主观上还认定自己为贫困户,这些农户没有及时退出,在一定程度上造成扶贫资源的浪费;二是有部分真正的贫困户,参与政府扶贫项目的内生动力不足,还有部分贫困户因自身能力不足而无法参与。

(五)贫困户对精准扶贫的整体满意度较高,但是对持续稳定增收存在一定的担忧

农户对精准扶贫的满意度评价直接反映了精准扶贫的效果。课题组从农户对精准扶贫政策、地方政府重视程度、政府扶贫工作人员的工作、基础设施改善程度、帮扶效果等方面的评价,来考量其对精准扶贫的整体满意程度。通过统计分析发现,贫困户对精准扶贫这几项工作的满意度存在一定差异。

从对精准扶贫政策的满意度来看,81.41%的受访者表示“满意”和“非常满意”,而贫困户的满意度达93.04%。从对地方政府及其扶贫相关工作人员的评价看,在316家贫困户中,299户认为地方政府“重视”和“非常重视”精准扶贫工作,占比94.6%;310家贫困户对政府扶贫相关工作人员的工作表示“比较满意”和“非常满意”,满意度达98.1%。从对基础设施改善程度的评价来看,73.1%的受访者表示基础设施较之前得到了极大改善。从对帮扶效果的满意度评价看,71.82%的受访者表示精准扶贫帮扶措施“比较有效”和“非常有效”,其中88.6%的贫困户肯定精准扶贫的效果,最为直接地反映精准扶贫的实施状况。但是,访谈过程中,部分受访对象一方面表示精准扶贫对改善家庭生活状况具有较大的帮助,另一方面则对长期的持续增收存在担忧。比如,有受访者表示自身没有文化、没有能力,只能够靠卖力气干活;也有受访者表示家庭照料负担重,无法外出务工。外出务工获取经济收入与照顾家庭之间、政府帮扶项目与自身知识及技术不足之间等矛盾较为凸显。

为了系统地反映不同因素之间的影响差异,根据研究目的需求本研究将调查问卷的题目设定为三类自变量:一是人口特征变量,分别是性别、年龄、文化程度、婚姻状况、是否为建档立卡贫困户、家庭人口数量、家庭年人均纯收入、家庭经济状况8个自变量;二是农户对精准扶贫参与状况的特征变量,分别是对政府扶贫项目的知晓程度、贫困户认定的公平性、帮扶措施的精准性、对扶贫项目的参与程度4个自变量;三是农户对精准扶贫项目评价的特征变量,分别是地方政府对扶贫的重视程度、帮扶效果有效性评价、对政府工作人员的满意度3个自变量(见表3)。

运用SPSS 22.0统计软件,进行政府精准扶贫工作的满意度回归分析,回归结果见表4。

通过多元回归分析发现,影响农户对精准扶贫工作满意度的因素有很多,且方向不同,影响力也有差异。第一,政府扶贫工作人员的工作情况、地方政府的重视程度两方面因素的影响最大。农户对政府扶贫相关工作人员工作的满意度发生一个标准差的变化,农户对精准扶贫整体满意度的评价会发生0.576个标准差的变化;地方政府重视程度发生一个标准差的变化,农户对精准扶贫整体满意度的评价会发生0.178个标准差的变化。第二,帮扶措施有效性的影响次之。农户对精准扶贫帮扶效果有效性的评价发生一个标准差的变化,对精准扶贫整体满意度的评价就会发生0.108个标准差的变化。第三,农户参与精准扶贫项目情况的影响排在第三位。农户参加政府安排的扶贫项目的情况发生一个标准差的变化,农户对精准扶贫整体满意度的评价会发生0.086个标准差的变化。

四、2020年后深度贫困地区精准扶贫长效机制构建

渝东北地区现存的问题在其他深度贫困地区脱贫攻坚的过程中也是普遍存在的,甚至在2020年脱贫攻坚任务完成后相当长一段时间内仍然会继续存在。当前,深度贫困地区还处于从扶贫到脱贫的攻坚阶段,尚未进入脱贫到全面小康的发展阶段,距离全面建成小康社会还有较长的路要走。脱贫攻坚是一场超常规的政治性战役,随着外部支持的减弱乃至撤场,或随着贫困人口家庭状况变化和绝对贫困线的调整,还可能会出现新的绝对贫困人口,当前深度贫困地区居民人均可支配收入、人均消费支出都处于较低水平,食品支出比例明显偏高,由此,贫困治理仍将是深度贫困地区2020年后实现发展的重要议题,不同的是,随着区域性整体贫困问题的解决,貧困治理开始纳入乡村振兴这一新的战略规划之中。作为贫困治理的基本方略,精准扶贫不仅是助推深度贫困地区脱贫攻坚的重要保障机制,也将成为2020年后巩固反贫困成绩的重要机制[19]。建立精准扶贫长效机制实则是针对将精准扶贫“狭义化”或“短期行为化”所采取的策略[20],2020年后对深度贫困地区的贫困治理仍应坚持精准化思维,解决突出问题,补齐发展短板,增强内生动力,全面实现乡村振兴。

(一)加强顶层设计,完善脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接机制

脱贫攻坚是围绕“两不愁三保障”展开的一项系统工程,并非单纯地解决收入贫困,其目标的达成是依托完善的领导机制、组织机制、扶贫方略等全要素合力推动的结果;面向全面建成社会主义现代化国家的乡村振兴,则是一场更为宏大的工程。战略交汇期,需进一步巩固贫困治理的顶层设计,完善统筹衔接机制,实现两大战略全方位的精准对接,保障扶贫工作持续推进。第一,做好领导责任机制的精准衔接。脱贫攻坚期,我国采取的是中央统筹、省负总责、市县抓落实的“五级书记抓扶贫”的领导责任工作机制;乡村振兴期,需根据实际贫困状况,调整和确认省、市、县、乡镇、村领导责任机制,其中坚持党的领导不能改变。第二,做好组织部门责任机制的精准衔接。根据贫困程度、贫困类型的变化,调整各级政府参与贫困治理的工作部门及其责任机制,探索不同贫困类型治理形式及多元主体参与形式。第三,做好扶贫方略的精准衔接。“精准扶贫”基本方略始终是实现有效治理的保障,根据贫困治理瞄准单位、治理目标的变化,调整精准识别主体、精准帮扶主体、精准管理主体、精准退出机制,形成新的治贫方略。第四,做好扶贫内容的精准衔接。习近平总书记多次强调“摘帽不摘政策”,但并不意味着原有的扶贫政策全部延用,2020年后深度贫困地区贫困治理,应根据区域具体贫困情况确认保留哪些项目、终止哪些项目,不能搞一刀切。

(二)建立分层分类现代扶贫体系,构建全社会协同扶贫机制

深度贫困致贫原因具有多元化特点,而2020年后相对贫困治理本身也是瞄准多维贫困问题的解决,这就决定了要进一步推进深度贫困地区从脱贫走向富裕,单一扶贫模式很难发挥作用。乡村振兴背景下,应根据不同主体的不同需求,建立分层分类现代扶贫体系,积极引导多元主体协同参与。所谓“分层”是指将深度贫困地区农村人口分为低保户、低收入户和普通农户三个层次,实施差异化帮扶;所谓“分类”是指根据不同主体的实际需求,提供相应的收入扶贫、教育扶贫、科技扶贫、电商扶贫等专项帮扶,其中收入扶贫是基础;通过不同层次主体、不同类型贫困需求与具体扶贫模式的精准对接,提高扶贫模式对贫困治理任务的适配性。具体操作中,需明确不同扶贫项目的对象应具备的资格条件,坚持“收入贫困”是享受所有扶贫项目的基本条件,注意“特惠”扶贫项目与“普惠”扶贫项目相结合。坚持政府统筹主导,鼓励市场、社会组织等不同主体参与承接不同的扶贫模式,健全协同扶贫机制,提高贫困治理效能,分层分类破解贫困难题。

(三)推动扶贫产业融合发展,构建扶贫产业与贫困群体的利益联结机制

发展产业是实现脱贫到富裕的根本之策。由于自然地理环境的特殊性和生态的脆弱性,深度贫困地区无法照搬发达地区的经济发展模式,必须依托区域独特的资源要素,打破对“帮扶导向”传统扶贫路径的依赖,走产业融合发展之路。近几年国家推进脱贫攻坚的过程中,探索出了一些依托自身资源实施的产业融合发展模式,比较典型的模式有农业内部产业融合的发展模式,旨在形成循环农业;有延伸产业链条形成的产业融合发展模式,旨在将农业生产环节向产前、产后延伸,最大程度让农户参与到农业生产链条的各个环节;有农业与二、三产业相融合的发展模式,旨在打通产业间界限,利用区域资源要素实现全产业链条融合发展[21]。还可充分利用国家政策支持和现代互联网技术,建立区域经济发展联合体,推进区域间产业融合发展。同时,精准构建扶贫产业与贫困群体之间的利益联结机制,让有劳动能力的贫困群体能够充分参与到扶贫产业中,提高其参与市场就业的程度;让特殊无劳动能力的贫困群体,因为利益联结而能够享受到扶贫产业发展带来的好处。

(四)创新农民增权赋能,全面激活贫困群体脱贫致富的内生动力机制

农民是乡村的主人,是乡村振兴的主体。习近平总书记多次强调,坚持农民主体性地位,调动广大农民的积极性、主动性、创造性,激活乡村振兴的内生动力。课题组调研过程中也发现贫困群体中存在内生动力不足的状况,这既与制度安排不健全带来的主体权利缺失有关,也与消极的生活场域文化有关,還与自身知识、技能不足有关。全面激活贫困群体的内生动力机制,提升农民主体性地位,既要关注农民享有的主体权利,又要关注农民行使权利的能力。具体而言,一是推动外部增权。通过深化农村土地制度和集体产权制度改革,保护农民的经济财产权利;通过加强乡村基层民主建设,保障农民政治主体权利;通过振兴乡村合作组织,提升农民合作能力;通过发展乡村公共文化,增强农民文化选择能力[22]。二是加大内部赋能。广泛宣传通过自力更生实现脱贫致富的先进事迹和典型人物,形成积极的、主动参与脱贫致富的场域文化,增强贫困群体主动脱贫致富的思想意识;通过开展与区域产业发展相适应的职业技能培训,提升贫困劳动力群体参与市场就业的能力。

(五)关注特殊困难群体,完善深度贫困地区社会保障体系建设机制

通过全面升级完善深度贫困社会保障体系,控制非收入性风险因素对摆脱贫困的影响,打破贫困恶性循环的陷阱,做好开发式扶贫与保障性扶贫之间的统筹衔接。2020年后深度贫困社会保障体系的建设应该重点关注两大领域。一是回应贫困群众重点关注的难点痛点问题,分类完善其具体的社会保障制度,尤其应当首先完善教育和医疗两类社会保障措施。通过为学龄群体提供更加优质的教育资源,切断贫困的代际传递;通过健全农村医疗保障体系,提升基本医疗保险保障范畴和保障水平,提高大病保险参保率,避免因病致贫、因病返贫。二是重点关注无劳动能力的特殊贫困群体,如独居和空巢老人的贫困、重疾病患者和残疾人的贫困、精神障碍患者的贫困等,为其提供更有针对性的帮扶措施,如提供生活照料服务、实施营养健康干预等,使其共享发展成果。

五、结论与启示

党的十八大以来,我国深度贫困地区精准扶贫所取得的伟大成就充分表明,中国特色社会主义现代化建设走的是一条全面发展的道路,这既是中国特色社会主义的本质要求,也凸显出中国特色社会主义的制度优势,打破了现代化建设往往伴随着农村凋敝的现代化发展铁律[23]。从这一意义上说,深度贫困治理对于中国特色社会主义现代化建设具有重要的战略意义。深度贫困地区实施精准扶贫、精准脱贫所取得的经验,对于全面推进深度贫困地区农业农村现代化也具有一定的启示。

(一)以产业扶贫为抓手提高深度贫困地区农业现代化水平

农业现代化既是实施乡村振兴的重要内容,也是达成乡村振兴战略目标的重要手段,奠定了城乡融合的物质基础。就深度贫困地区来说,产业扶贫始终是贫困治理的核心内容,2020年后仍应以此为抓手,依托区域资源禀赋和现代科技,创新产业形式、创造新型产业,提升农业现代化水平。通过延伸农业产业链条,协同推进农产品生产与加工业发展;依托现代互联网技术,健全各类农产品的市场流通体系;将人文、科技等元素融入农业,发展创意农业;引导与区域农业发展相适配的第二、第三产业向深度贫困地区集中,建立产业基地或开办工厂。

(二)以乡村振兴为契机推动深度贫困地区农村现代化建设

与过去单提“农业现代化”相比,加入“农村现代化”的内容进一步丰富了现代化建设的内涵,更加符合全面建设社会主义现代化强国的要求[24]。农村现代化的提法更加凸显乡村的主体性及其价值,其本身不是农村城镇化,而是农村社会发展与现代社会发展之间达成的协调和谐状态[25]。从这一意义上讲,深度贫困地区治理在“两不愁三保障”目标达成的基础上,充分利用国家推进乡村振兴的战略机遇,加快补齐基础设施、基本公共服务等领域的短板,缩小城乡差距,推进农村现代化建设,使更多农村居民愿意留在乡村生活就业、更多城市居民愿意选择乡村观光旅游、更多产业愿意选择乡村驻点发展。

(三)以培育新型职业农民为载体促进深度贫困地区农民现代化程度

人既是农业农村现代化的实践主体,也是价值主体。面向未来产业发展和乡村振兴要求,深度贫困地区可以通过培育新型职业农民,构建多元化的人才队伍,提升农民现代化程度。具体来说,建立一套囊括教育培训、规范管理、政策支持在内的新型职业农民培育制度;对于普通农户、创业致富带头人、新业态经营主体、外来创业主体、返乡创业就业人员等分别制订具体的培育方案,满足区域对多元化人才的需求;加快科学文化素质、现代农业生产技能、经营管理职业意识等多元化内容的培育。通过分层、分类的人才培育体系,促进深度贫困地区职业农民能够更加符合未来农业农村发展要求,实现人的现代化。

參考文献

[1] 汪三贵,曾小溪.后2020贫困问题初探[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2018(2):7-13+89.

[2] 易棉阳.论习近平的精准扶贫战略思想[J].贵州社会科学,2016(5):139-144.

[3] 牛胜强.乡村振兴背景下深度贫困地区产业扶贫困境及发展思路[J].理论月刊,2019(10):124-131.

[4] 李俊杰,耿新.民族地区深度贫困现状及治理路径研究——以“三区三州”为例[J].民族研究,2018(1):47-57+124.

[5] 李小云.冲破“贫困陷阱”:深度贫困地区的脱贫攻坚[J].人民论坛·学术前沿,2018(14):6-13.

[6] 左停,徐加玉,李卓.摆脱贫困之“困”: 深度贫困地区基本公共服务减贫路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(2):35-44+158.

[7] 张明皓,豆书龙.深度贫困的再生产逻辑及综合性治理[J].中国行政管理,2018(4):44-50.

[8] 李春根,陈文美,邹亚东.深度贫困地区的深度贫困:致贫机理与治理路径[J].山东社会科学,2019(4):69-73+98.

[9] 袁金辉,汤蕤蔓.深度贫困地区脱贫攻坚困境及路径选择[J].华北电力大学学报(社会科学版),2019(1):69-74.

[10] 陈荣卓,翁俊芳.深度贫困地区农村社区治理的逻辑策略与经验启示——以云南省怒江州为例[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2019(2):59-69.

[11] 盛伟,廖桂蓉.深度贫困地区经济增长的空间关联与减贫的外溢效应——以西藏和四省藏区为例[J].财经科学,2019(2):63-73.

[12] 吴乐.深度贫困地区脱贫机制构建与路径选择[J].中国软科学,2018(7):63-70.

[13] 贾玉娇.论深度贫困地区的高质量脱贫[J].人民论坛·学术前沿,2018(14):26-33.

[14] 檀学文,白描.论高质量脱贫的内涵、实施难点及进路[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021(2):1-12.

[15] 郑长德.深度贫困民族地区提高脱贫质量的路径研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2018(12):103-112.

[16] 徐晓军,张楠楠.乡村振兴与脱贫攻坚的对接:逻辑转换与实践路径[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019(6):101-108.

[17] 陈小燕.多元耦合:乡村振兴语境下的精准扶贫路径[J].贵州社会科学,2019(3):155-159.

[18] 桂华.相对贫困与反贫困政策体系[J].人民论坛,2019(7):60-61.

[19] 王博,朱玉春.改革开放40年中国农村反贫困经验总结——兼论精准扶贫的历史必然性和长期性[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(6):11-17.

[20] 陆益龙.乡村振兴中精准扶贫的长效机制[J].甘肃社会科学,2018(4):28-35.

[21] 万君,张琦.绿色减贫: 贫困治理的路径与模式[J].中国农业大学学报( 社会科学版),2017(5):79-86.

[22] 陈晓莉,吴海燕.增权赋能:乡村振兴战略中的农民主体性重塑[J].西安财经学院学报,2019(6):26-33.

[23] 王杰.实施乡村振兴战略和区域协调战略,推进中国特色社会主义现代化建设[J].农业经济,2019(7):37-38.

[24] 魏后凯.深刻把握农业农村现代化的科学内涵[J].农村工作通讯,2019(2):1.

[25] 解安,路子达.农村现代化:实现“两个一百年”奋斗目标的必由之路[J].河北学刊,2019(6):105-109.

The Implementation Effect and Long-term Mechanism Construction of Targeted Poverty Reduction in Deep Poverty Areas: Based on the Investigation of Northeast Chongqing

Yuan Jinhui1 Yang Yanhua1,2

(1.Graduate School,Party School of the Central Committee of C.P.C(National Academy of Governance),Beijing 100091; 2.School of Public Administration, Zhuhai College of Jilin University, Zhuhai, Guangdong 519041)

Abstract: The elimination of rural absolute poverty under current standards does not mean the end of rural poverty. The long-term and complex natures of poverty in deeply poverty areas make it difficult to completely solve the poverty problem in a short period of time, and it still needs to be further promoted after 2020. Based on the questionnaire survey and interviews of 511 farmers in Northeast Chongqing, this paper finds that at the present stage, the deep poverty areas are still facing such prominent problems as the difficulty of sustained income increase caused by the single income source and the lack of internal motivation, the high risk of returning to poverty caused by many factors leading to poverty and the incomplete social security system.“Precise thinking” should be upheld for post-2020 poverty governance in deep-poverty areas. By making a top-level design for coordinating poverty alleviation and rural revitalization, establishing and improving a modern poverty alleviation system with different levels and classifications and establishing a coordinated mechanism for poverty alleviation, promoting the integrated development of poverty alleviation industries and building the mechanism of interest connection between the development of the poverty alleviation industry and the poor people, making innovations to empower farmers and fully activating the endogenous driving force for the poor to get rid of poverty and become rich;paying close attention to groups with special difficulties and improving the mechanism of the social security system in deep poverty areas.The comprehensive elimination of deep poverty areas will lay a solid foundation for the modernization of China's agriculture, rural areas and farmers.

Key Words: Deep Poverty Area; Targeted Poverty Reduction; Long-term Mechanism; Agricultural and Rural Modernization

作者简介:袁金辉,中共中央党校(国家行政学院)研究生院研究员,博士生导师,研究方向:乡村治理;杨艳花,中共中央党校(国家行政学院)研究生院博士研究生,吉林大学珠海学院公共管理学院讲师,研究方向:社会治理。