川北高台原区废弃煤矿枯水期矿井涌水水化学特征及成因分析

杨在文,杨 放,庞 练,毛志强,吴 扬

(四川省地质工程勘察院集团有限公司,成都 610072)

前 言

四川北部介于朝天区和南江县之间的高台原区,顶部间断出露的二叠系吴家坪组(P2w)是川北地区主要含煤地层之一,曾被当地以小煤窑方式开采作为燃料使用。出于环境保护目的,区内所有煤矿均于2014年前后被当地政府关闭。废弃矿井封闭多采用洞口砖砌封堵方式,矿井涌水自封闭井口下方呈股状涌出,流量在0.5~500 m3/d之间变化,受降雨影响而随季节变化较大,少部分矿井在枯水期干涸。井口涌水多呈黄色-黄褐色,下游一段距离沟谷中普遍沉积黄色-褐色沉淀。酸性矿井废水水质受到矿种元素组成、气候条件、氧化还原环境、地质及水文地质条件、微生物等众多影响因素,从而呈现不同的特征[1~5]。本文通过水化学对比和聚类分析方法,分析其特征及成因,以求对后期酸性矿井废水的治理措施选择有所助益。

1 研究区概况

研究区属于浅切割构造-溶蚀中山地貌,海拔在1 000m以上,高出嘉陵江河面700~1 200m,地形起伏不大,以丘陵洼地为主,山丘圆缓、谷地开阔,谷底平坦而沿走向波状起伏,具有高台原特征。区内为亚热带季风湿润气候,气候湿润,多年平均降雨量960 mm,集中于5~10月。含煤地层二叠系吴家坪组(P2w)在川北地区出露较广,厚度20~30 m,呈不连续分散出露。地层倾角平缓,与下伏二叠系茅口组(P1m)灰岩呈不整合接触。吴家坪组(P2w)下部以铝土质粘土岩,粉砂质、炭质页岩夹煤为主,煤层局部可达1.0 m厚,该段多含黄铁矿小结核;上部为灰色-深灰色中层含燧石团块或条带微晶灰岩。上覆地层为二叠系大隆组(P2d)以薄层硅质岩为主,夹有硅质页岩、炭质页岩[6]。受研究区地质条件等控制,地下水类型以基岩裂隙水和碳酸盐岩溶洞裂隙水为主。区内地下水主要接受大气降水入渗补给,沿矿井顶部垂直裂隙、溶隙下渗。采矿后矿井形成优势通道,地下水由矿井汇聚流出。

2 样品采集与分析

2.1 样品采集及检测

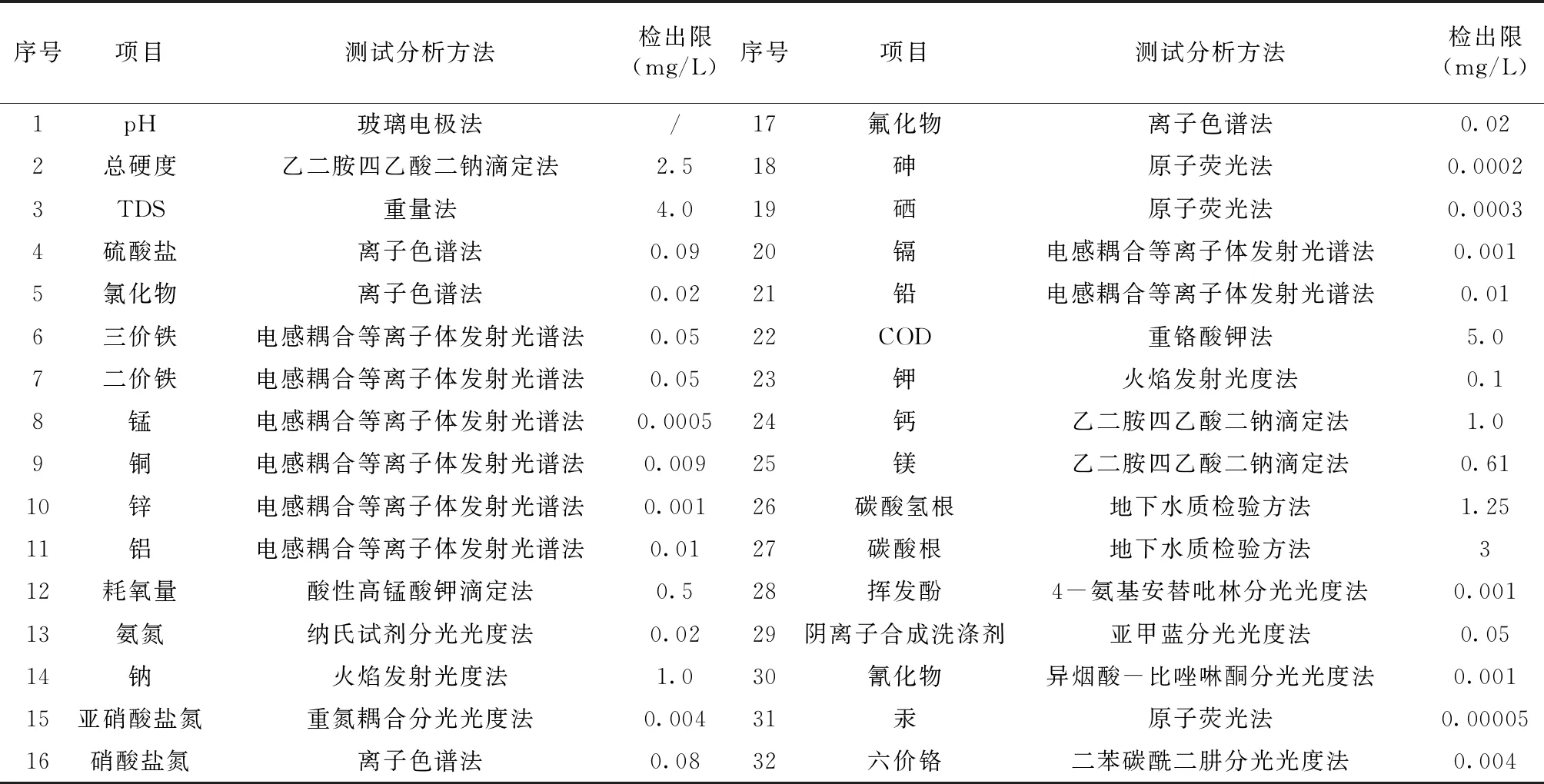

研究工作中采样时间为2019年12月,共采集水样31组;其中,矿井井口水样22组,背景泉点水样9组。实验共测定了32项指标,各指标测试方法和最低检出限见表1。

表1 水样检测指标及最低检测限

2.2 数据处理

水化学特征分析前,对实验结果进行阴阳离子平衡检查,确定检测结果均符合误差要求。此外,对水化学分析结果中,大于80%以上样品低于最低检出限的指标予以剔除[7]。将符合要求的所有实验数据进行对比,并运用聚类方法进行分析。

3 结果分析

3.1 数据对比分析

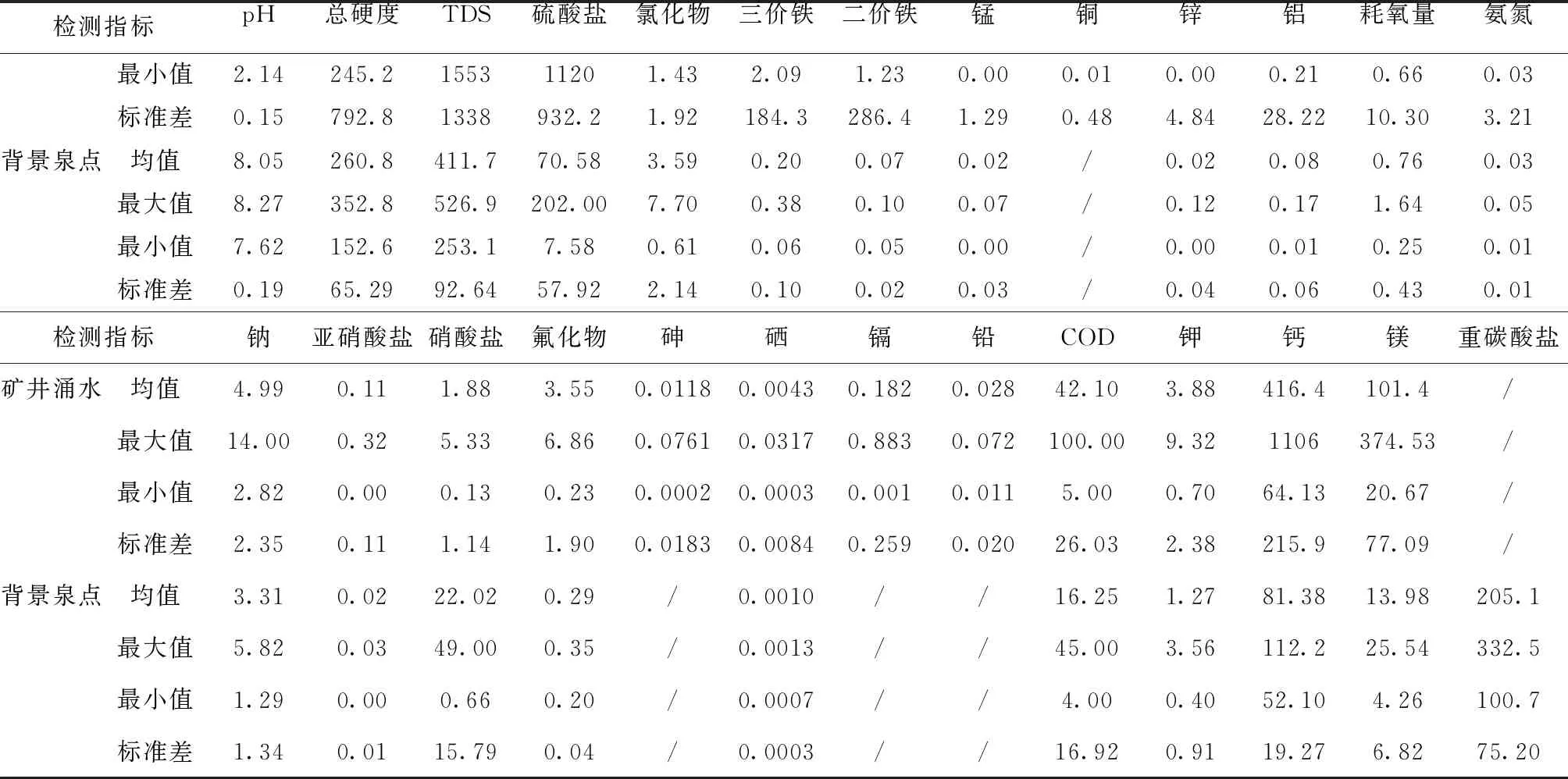

对校验后符合要求的26项水化学指标,按照矿井涌水和背景泉点两类分别统计,相关结果如表2所示。

表2 矿井涌水与泉点水化学指标对比

续表2

对比结果可以看出:背景泉点水样pH值范围7.62~8.27,TDS大多在500 mg/L,而矿井涌水pH值均在2.14~2.83之间,TDS值均在1 500 mg/L以上;矿井涌水水化学类型均为SO4-Ca(·Mg)型,而背景泉点水质样品以HCO3-Ca(·Mg)型为主,另有HCO3·SO4-Ca·Mg和SO4·HCO3-Ca·Mg等类型。总硬度、硫酸盐、铁、锰、锌、铝、耗氧量、氨氮、氟化物等一般化学指标检出的平均值、最大值及最小值均与背景水样中上述指标的含量存在数量级上的差别;铜及砷、硒、镉、铅等毒理学指标更是在背景水样未检出的情况下,在矿井涌水中有较高的含量。氯化物、钠、硝酸盐、钾等4个指标在背景水样与矿井涌水之间差别较小。

3.2 聚类分析

将校验后的所有矿井涌水检测结果(除pH、总硬度、TDS及耗氧量等综合指标和重碳酸盐外),共计20项指标进行Q型聚类分析(Ward’s法,Squared Euclidean距离)。通过谱系图分析,检测指标可以大致分为A、B及C三个大组(见图1)。

图1 指标树形谱系图

从图1中,可以看出:A组为氯化物、钠、硝酸盐、钾等矿井与背景泉点水样中含量差别较小的指标为主;B组有钙、镁、硫酸盐等地下水中主要化学成分;C组以砷、镉、铜、锰、铅、硒、锌等微量元素为主。

3.3 水化学特征成因分析

关于含黄铁矿地层中酸性矿井涌水的形成,已经有大量的文献和相关研究,主要为矿产开采后,富含O2和CO2气体的渗水易使其溶解,继续氧化而形成三价铁的硫酸盐,细菌在其中起到了一定的催化作用[2~4]。

(1)

(2)

(3)

2H++CaCO3→Ca2++CO2+H2O

(4)

2H++MgCO3→Mg2++CO2+H2O

(5)

本次检测的矿井涌水水样pH值在2.14~2.83之间,说明矿井涌水补给量较小,稀释较少;且受地层岩性控制,酸性矿井涌水与碳酸盐岩反应比较有限。上述反应过程中的指标主要与聚类分析中B组指标有关。

因为与碳酸岩反应之后的矿井涌水仍呈强酸性,其与流经的围岩产生水岩作用,使矿井涌水中的砷、镉、铜、锰、铅、硒、锌等微量元素活化,浓度有较大的提升。上述指标在聚类分析中凸显为C组指标。

对于聚类中的A组指标,相对比较复杂:氯化物、钠、钾等指标在背景水样与矿井涌水水样之间差别较小,其中氯化物与钠之间具有极强的相关性,推测与地层海相沉积有关,且其两者溶解受pH值等环境条件变化较小;而钾和铝应主要来自于地层中的铝质粘土岩,但参与反应过程应该比较复杂;氨氮、硝酸盐与亚硝酸盐均为氮的化合物,通过将矿井涌水中三者的物质的量相加后与背景泉点对比,均值、标准差均比较接近,说明三者总量基本未变,但受pH值等环境变化,而呈现出不同的形态。

对于数据检验中剔除的检测指标:由于研究区人类活动稀少,挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物等指标均低于最低检出限;六价铬和汞未检出,可推测为围岩地层中该类元素含量较低或对环境改变不敏感。所有样品中硫化物均为未检出,说明黄铁矿中低价硫的氧化是矿井涌水化学特征变化的开端,这与上述硫铁矿氧化反应的机理相一致。

4 结 论

4.1 废弃煤矿矿井中黄铁矿的硫元素氧化是矿井涌水水化学特征变化的开端,受煤矿地层岩性及矿井涌水补给量较小的影响,H+与碳酸岩的反应程度有限,从而形成了酸性较强的SO4-Ca(·Mg)型水。渗入矿井中的含氧量不足,与较低pH值环境一起,使得矿井涌水中Fe3+与Fe2+大量并存。

4.2 低pH值的矿井涌水与围岩反应,使得矿井涌水中氟化物以及砷、镉、铜、锰、铅、硒、锌等微量元素有较大的浓度提升。

4.3 氯化物与钠应受岩层海相沉积的影响,钾和铝应主要来自于地层中的铝质粘土岩,氮的化合物受pH值等环境条件改变而呈现不同形态。

4.4 围岩中六价铬、汞等未检出推断为围岩中含量低或对环境改变不敏感。

由于酸性矿井废水的形成受到多种因素的影响,建议相关研究深入分析各种因素(特别是微生物)的影响程度,以确定其形成的关键控制因素。