肌骨超声引导合谷刺配合电针治疗肩袖损伤的疗效观察

盛鹏杰,贾燕飞,赵娜娜

(深圳市罗湖区中医院,深圳 518000)

肩袖损伤属中医学“肩部筋伤”范畴,好发于中老年人,以冈上肌撕裂、肩峰-三角肌下滑囊积液最为常见。本病临床以肩痛、活动受限为主要表现[1-3]。多数患者肩关节前屈及外展时疼痛加重,部分患者大结节和肩峰间压痛明显[4-6]。肩袖损伤病因多样,对病理损害部位的准确定位、诊治是有效治疗的前提。因此,本研究将肌骨超声引入,准确定位病灶后行合谷刺配合电针治疗肩袖损伤患者33例,并与常规电针治疗32例相比较,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

65例肩袖损伤患者均为2019年5月至2020年3月深圳市罗湖区中医院针灸科门诊患者,按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组 33例和对照组32例。治疗组中男14例,女19例;年龄最小33岁,最大73岁,平均(50±6)岁;病程最短3 d,最长 2.5年,平均(2.5±0.6)个月。对照组中男 12例,女20例;年龄最小35岁,最大71岁,平均(49±5)岁;病程最短 1 d,最长1.5年,平均(2.4±0.6)个月。两组患者性别、年龄及病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照2007年《骨与关节损伤》(第4版)中关于肩袖损伤的诊断标准。①肩关节疼痛,活动受限,夜间疼痛明显,活动时可伴有摩擦音;②疼痛弧试验阳性,肩关节撞击阳性;③结合肌骨超声辅助检查。

1.2.2 中医诊断标准

参照2012版《中医骨伤科学》中肩部筋伤的诊断标准。①临床表现,多数患者慢性起病,隐袭进展,肩关节多钝痛、酸痛或刀割样痛,夜间明显,可影响睡眠;疼痛可牵扯至同侧的颈、背、肘或手部,无感觉障碍;肩关节活动受限,以外展、外旋、后伸活动受限为主。②查体可见肩部肌肉萎缩,以三角肌为明显,肩峰下滑囊、喙突、结节间沟、大结节可有痛点或广泛性压痛。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②年龄为 33~80岁,性别不限;③以冈上肌损伤为主,其他部位(冈下肌、小圆肌及肩胛下肌等处)无严重损伤;④肩峰下滑囊积液;⑤患肩外展、主动前屈受限,可有三角区疼痛;⑥冈上肌非巨大撕裂;⑦近2个月未接受治疗;⑧签署知情同意书。

1.4 排除标准

①肱二头肌长头肌腱鞘积液者;②全肩袖损伤、骨折者;③合并肩关节周围炎者;④其他如盂肱关节炎、风湿性关节炎、化脓性关节炎、肿瘤转移所致的破坏;⑤残疾、孕妇或有严重精神疾患者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

在ARIETTA 70超声诊断仪引导下,选用宽频线阵探头(6~13 MHz),用长轴寻找冈上肌、肩峰下的滑囊积液区,然后医者用拇指按压定位激痛点(阿是穴)。充分暴露患肩部,常规消毒后,采用苏州医疗用品厂有限公司出品的0.40 mm×40 mm毫针在激痛点进针,并沿病变部位肌肉走行方向向左右两侧斜刺或平刺,单向捻转滞针后小幅度提拉,然后再反方向解除滞针。针刺后接针灸治疗仪,选用连续波,频率为20~25 Hz,留针30 min。隔日治疗1次,共治疗7次。

2.2 对照组

采用常规针刺治疗。取患侧肩井、肩髃、肩前、肩贞、大椎、曲池、外关、阿是穴。穴位局部皮肤常规消毒后,采用0.40 mm×40 mm毫针进行针刺,得气后接针灸治疗仪,选用连续波,频率为20~25 Hz,留针30 min。隔日治疗1次,共治疗7次。

3 治疗效果

3.1 观察指标

两组治疗前后分别记录视觉模拟量表(visual analogue scale, VAS)评分及肩关节主动前屈、外展活动度。

3.2 疗效标准

参照2012年《中医病证诊断疗效标准》中相关标准制定。

治愈:肩部疼痛全部消失,且肩关节的功能得以恢复。

好转:肩部疼痛减轻,肩关节功能活动改善。

无效:患者肩关节疼痛及功能未见改善。

3.3 统计学方法

所有数据采用SPSS22.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验;计数资料比较采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

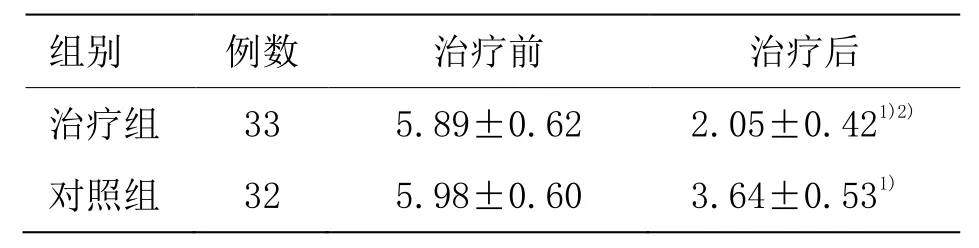

3.4.1 两组治疗前后VAS评分比较

由表1可见,两组治疗前VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后VAS评分均明显降低,与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后 VAS评分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组治疗前后VAS评分比较 (±s,分)

表1 两组治疗前后VAS评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 3 3 5.8 9±0.6 2 2.0 5±0.4 2 1)2)对照组 3 2 5.9 8±0.6 0 3.6 4±0.5 3 1)

3.4.2 两组治疗前后肩关节主动前屈、外展活动度比较

由表2可见,两组治疗前肩关节主动前屈、外展活动度比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后肩关节主动前屈、外展活动度均明显提升,与同组治疗前比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后肩关节主动前屈、外展活动度与对照组比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后肩关节主动前屈、外展活动度比较(±s,°)

表2 两组治疗前后肩关节主动前屈、外展活动度比较(±s,°)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 主动前屈活动度 外展活动治疗组 33 治疗前 84.70±3.06 75.01±3.03治疗后 139.71±5.561)2) 133.33±5.851)2)对照组 32 治疗前 84.19±3.49 74.18±3.26治疗后 100.43±5.461) 89.46±4.351)

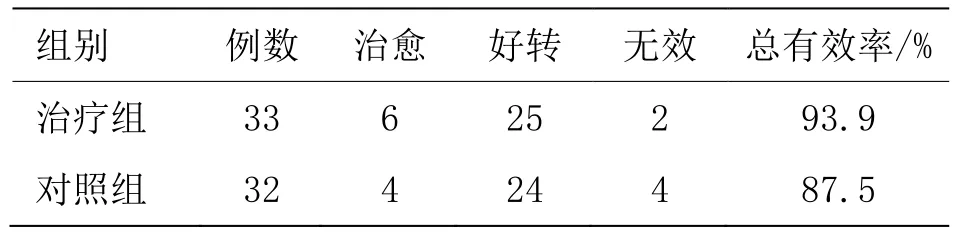

3.4.3 两组临床疗效比较

由表3可见,治疗组总有效率为93.9%,高于对照组的 87.5%,但两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组临床疗效比较 (例)

4 讨论

肩袖损伤的病因诸多,诊治关键是对病理损害部位的准确诊断,临床诊断肩袖损伤大多采用磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)检查[7-9]。有研究[10-12]表明,MRI检查与肌骨超声检查诊断肩袖损伤的特异度和灵敏度均大于90%。MRI检查能清晰地显示肩关节关节腔内结构、肩袖及滑囊等组织的解剖形态,但难以显示小的撕裂口,尤其是对撕裂口≤0.5 cm的患者,且检查费用十分昂贵,患者难以承受反复数次的费用,故在临床应用中有一定的限制。肌骨超声不但能清晰地显示肩关节腔内部组织结构、解剖形态,还可进行精准定位,显示难以分辨的小的撕裂口。临床上对于肩袖损伤的检查,具有无创、无辐射、检查费用相对低廉等优点,可以动态观察肩袖各肌腱损伤情况,及时与健侧对比[13-14]。

合谷刺为五刺法之一,属重刺、多向刺法,刺激面广且针感可多方传达[15-17]。最早在《灵枢·官针》中就有“合谷刺者,左右鸡足,行于分肉之间,以取肌痹”“关合分肉,司分肉之开合”的记载,即合谷刺有调和分肉气血流动的作用。肩袖损伤属于肌痹,以肌腱及肩峰下滑囊炎为常见,病变部位位于分肉间[18-20]。有文献报道[21]认为,肩周疾患疼痛的发病原因为外源性刺激下,肌纤维短缩,导致附近的肌节拉伸以代偿,被牵拉时肌节抵抗可进一步增加肌张力,由此形成“触发点”,即“激痛点”。而合谷刺可刺激局部肌群,在松解局部肌肉粘连、降低肌张力、缓解疼痛等方面疗效显著。相关研究[22]发现,合谷刺可减轻局部组织的炎性反应,改善局部血流,并加速病损处的代谢,促进组织修复,从而缩短炎性局部的自限期。

既往采用合谷刺方法治疗关节疼痛,是医生在结合患者疼痛表述以及外观解剖标志后实施,达不到精准定位。本研究发挥肌骨超声精准定位的优势,在肌骨超声引导下精准定位病灶并确定激痛点,在激痛点采用传统合谷刺治疗,可使针至病所,直达病灶,发挥针刺气至病所效应。同时,通过针法操作作用于病灶周围分肉间,具有促进局部气血调和、疏通经络、祛瘀生肌的作用,从而达到“不通则痛”的目的。

本研究结果显示,在肌骨超声引导下,在激痛点(阿是穴)处行合谷刺,可减轻肩袖损伤患者疼痛,降低VAS评分,同时改善肩关节主动前屈、外展活动度活动范围,临床疗效确切。本研究初步验证了肌骨超声引导下精准定位病变部位,确定激痛点,然后在激痛点行合谷刺方法的可行性和有效性,体现了针刺疗法的“动态可视化”“针刺靶向治疗”等特点,为临床治疗肩袖损伤提供了新的思路和方法,也为针刺方法的临床研究提供了借鉴。