彼岸芦苇

九百九十七,九百九十八,九百九十九。

朱光羽停了下来。这是他的一个习惯,假如承蒙不幸,抵达一千,而睡眠大师依旧迟迟不肯光降于他,那便由他去吧。四十八岁了,有些事也只能由他而去。他早就认可了生活的种种难言状态,练就了一副随遇而安的看家本领。意识愈加清醒,四十八年的倥偬岁月在他眼前碎片般闪烁。这些记忆啊,恼人的东西,为什么总会在夜色深沉时分溜出来,噬咬我的心灵呢?他十分不解,仿佛他欠了自己一笔债似的。他可真不喜欢这种感觉。

三十年前的那个清晨又出现了。海拔两千一百六十米处的黄河荡着深邃而沉静的光芒向东而去,几乎听不到涛声,在大拐弯的地方,水面因开阔而愈加宁静。隐隐绰绰的芦苇荡边,七八只赤麻鸭逐水嬉戏,天空蓝得一无所有。哪怕就是三十年后,朱光羽依然能感知到这幅画面里的宏阔与高远,还有那种一无所有给心灵造成的隐痛。他记得自己曾在岸边伏下身子,那一刻他听到了大地深处“咚咚”的跳动之音。水流拍打河岸的声音磅礴而至,他忽然有些热泪盈眶。十八岁男孩子的眼泪是宝贵的,也就那么几秒钟,他用手一抹,一跃而起。这是夏语冰和他相约道别的地方。他知道前方的天空一无所有,可他需要一个说服自己向前走的理由。

夏语冰在说好的时间里款款到来。瞧吧,那风光无限的样子,居然还穿上了连衣裙。男孩子的心里一阵苦涩,他已经苦涩了一个月了,从知道高考成绩的那日起,他的心里边再也没有甜蜜过。明天,夏语冰就要辞别家乡,踏上属于她的光明大道,而他却败了下来。他心里是多么不甘。他俩都是出生在黄河边的农家孩子,两人的家,一个在黄河左岸,一个在黄河右岸。平时朱光羽的成绩要比夏语冰好些,一直心怀忐忑,怕考不上的人是夏语冰。三十年前的乡村,考学如同登天,那一年,夏语冰是村子里唯一一个考出去的孩子。

没有太多的故事可供追忆,也没有太多的语言可以交融。本来嘛,高中三年他们都在闷头苦学,心里暗暗较着劲儿,穿着也不怎么齐整,吃饭只求温饱,着实没有多少明丽而温馨的事可以言说。今日的夏语冰可不同了,白色长裙,略微昂起的头,眼睛里闪烁着光芒,一副由里而外向世界宣告“我来了”的姿态。

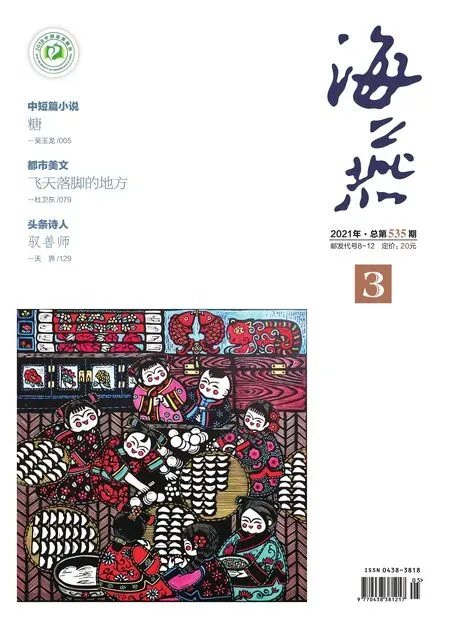

插图:谷司南

那时节,这一带乡风朴拙,还从来没有女孩子穿裙子。这一袭白色长裙灼伤了朱光羽的眼睛,他都不敢直视她。非要穿成这样吗?朱光羽认为这是在提醒他:朱光羽,我和你已经不同了。如同那黄河水,隔开了左岸和右岸。仅仅几十米的距离,黄河右岸几乎年年丰收,瓜果满园,而左岸逼近连绵不断的丹霞山脉,连成片的田园都如同稀罕物。偶尔只在大拐弯的地方,人们才会找一块相对平坦的空地,建几所零星的家园。

朱光羽不太爱说话,是个典型的沉默大男孩,他紧缩的双眉总是能吸引女孩子的目光。眼下这种情况他更是有点局促了。他心中万千思绪,脸上却唯有坚毅。昨天,朱光羽收到了夏语冰的纸条,上面短短的一行字:到青石坡来一趟好吗?明早。

他紧抿着嘴唇看完,没有回复。不过夜刚刚退去,他便出现在了青石坡。青石坡是黄河在家乡拐弯的地方,平常时节人们并不能看到青石,只有在水量变少的年景里,岸边的青石才会时隐时现。人们并不喜欢看见青石,只是青石坡的叫法一直传了下来。今天,破天荒第一次穿了裙子的夏语冰依旧腼腆如故,尽管眼睛里全是喜悦,而话语倒没见增加多少。她迎着朱光羽躲闪的目光解释道,城里的姨妈带来的裙子,其实是表姐穿过的。朱光羽的心一下子又转到了夏语冰一方。他心里面柔情与不平交织。他最起码不喜欢夏语冰穿表姐穿过的衣裙。可他嘴上什么也没说。后来朱光羽还知道了一件事:夏语冰原名叫夏玉萍,夏语冰是上高中时她自己改的名字。她毕竟是个独特的姑娘。朱光羽心里想,却依旧一语不发。夏语冰几乎赔着小心,简单追忆了一下自己十八年的乡下生活,无非是小学、初中、高中的学习履历。夏语冰没有提未来。她懂这个理儿,后来话题全集中到一点:“好好努力吧,面包会有的。”仿佛夏语冰是专门为这句话而来。

朱光羽听了并没有点头,而是紧咬着嘴唇。他长着高挺的鼻梁,当他忧郁的眼神望向黄河远去的方向时,夏语冰有些失神。他依旧什么也没有说。朱光羽回过头,从女孩的眼睛里看到自己眼角挂着泪水。

朱光羽没有选择复读。夏语冰离开家乡的第二天,朱光羽也带着简单的行囊,在母亲的泪光中偊偊远去。他连省城西宁都未逗留,而是一路东行,辗转到了南中国。他心里憋屈着呢,他非得到远方好好呼吸呼吸才行。

此刻,三十年前白衣少女的倩影怎么也挥之不去。朱光羽在失眠的清醒中倍感孤寂。他心里面居然再次受伤。

月光如水,平静而又清冽,一会儿斜过窗棂铺过来。父亲已去世多年,独居的母亲在隔壁房间打着呼噜。夏语冰也会这样打呼噜吗?朱光羽忽然这样想了一下。这个想法可笑而又温暖,还潜伏着一些坏心思。这一点点坏心思经过月光的滋润,很快在朱光羽的心膜间升腾出丝丝缕缕的慰藉情愫,使整个院子都笼上了一层安逸气息。这是难得的,对于一个走南闯北三十年的独身男人,这份心灵上的安慰简直和十八岁那年的男儿泪一样珍贵。

朱光羽干脆起身,走到院门外。和屋里的通透相比,眼前的村庄并不明亮,而是笼在实实在在的黑夜里。月光似乎让黑夜更加深邃了。这让他颇感意外,他总以为月光下的村庄会宛如白昼,而眼前树影婆娑伴着山体的暗影,他几乎分不清脚下是路面还是水流。他凭着记忆走了一段路,在一堆干柴垛边,解决了身体的问题。下午陪母亲说话,喝多了茶,这是他第三次起夜。前两次月亮还没有升起来,他对村庄的明暗变化并未感知。他站了好长时间,夜风习习,他不由得打了几个喷嚏。这下子倒好,连残存在大脑表层的那几丝睡意也瞬间荡然无存了。路在高坡,坡下是一条清浅的溪流,他顺着溪流往远处望去,在黑夜最为浓密的地方,是这溪流的源头,另一边溪流静悄悄汇入了黄河。

也就是一念之间,朱光羽身上升腾起一股子力量。他想来一次壮举。这满山的月色他负了三十年,如今他想赢她一把。念起的同时,他恍然明白了自己生命中的一次次因缘际会。这几乎就是他的宿命,他总是会在一念之间做出决断。比如十八岁那年的决然出走,二十二岁那年短暂的婚姻,二十五岁跑去蒙古国,二十八岁跟着水手朋友出海,三十岁徒步西藏,三十五岁在上海练摊,四十岁重返青海。也就是在一念之间,他不想再走了,他拿出所有的积蓄,在西宁买下了一套住宅,安起了一个人的家。每一次都是一念定前程,能奈命运何。

朱光羽踩着满坡的月光,向黄河边走去,风很大,他却一边走一边解开了衣服。走了几步后朱光羽干脆跑了起来。十八岁的青春仿佛又回到了他的身上,他越跑脚步越轻盈。很久没有这种感觉了,他不免为自己的身体感到欣慰。跑过一段坡路是母亲的果园,梨树和杏树全都挂了果。纵然是在朦胧的月色里,朱光羽也能感觉到果实走向成熟的力量。他停在一棵高大的梨树下,迅速脱下身上的所有衣服,然后凭着记忆做起了广播体操。他从第一节一直做到了跳跃运动。连他自己都惊奇,他居然会整套都做了下来。

那时候,有一段时间,夏语冰一直站在他的前面。每每跳跃运动时,夏语冰便站立不动,任凭老师指责。有一次朱光羽问她,你怎么不跳?夏语冰整个脸都红了起来。后来夏语冰换到了别的位置,他发现她是做跳跃运动的。高二那年,夏语冰兴冲冲组织了一个文学社。她在城里有亲戚,时不时会弄一些时髦的玩意儿。她为自己的社团取名叫“寒冰社”,社友是朱光羽,外加几个低年级的同学。有一阵子,她似乎陷入了痴迷,居然写起了小说,连课都不怎么认真上了。情况持续了一个月,夏语冰被老师叫去训了一番话,文学社便由此解散了。有那么几天,夏语冰总是红着脸向朱光羽请教各种数学问题。闲话便在这时候传开了。有同学恶作剧,居然管夏语冰叫“猪八婆”。夏语冰不再找他请教问题,而是整日皱着眉翻课本。

知道标准化试题吗?有一天下课,夏语冰悄悄塞给朱光羽一张纸条。朱光羽一头雾水,研究了半天,他不明所以,等他回过神来的时候,他发现教室里很多同学在哄堂大笑,夏语冰红着脸冲出了教室。有一个男生打了一声唿哨说,朱光羽,老朱,念一念猪八婆的情书呗,让我们也学习学习嘛。那天下午,朱光羽带着一身伤离开了学校,而那位起哄的男生几乎是瘸着腿回了家。这一次打架,同学们津津乐道了好一阵子,很长时间后有同学告诉朱光羽,他那日踢腿的姿势简直酷毙,就像杨子荣活捉了座山雕。朱光羽很享受这一比喻,“猪八婆”这一称谓从此销声匿迹。

朱光羽,那姑娘是你同学吧?高三寒假,朱光羽陪母亲走亲戚,刚坐下时间不长,他被亲戚叫了出去。这儿的院子一家连着一家,墙很高大,站在屋顶上可以看到对面家里,几位姑娘叽叽喳喳挤作一堆,伏在隔墙上说笑。朱光羽认出了夏语冰,原来她也在亲戚家。他们隔着院墙,一个在屋顶上,一个在院子里,说了一会儿话。

考试是标准化呢,夏语冰依然不忘这个茬儿。

朱光羽挠了挠头,说了一句没头没脑的话:你管这些干什么?

夏语冰明显急了,她红了脸说,不能光看书,得做题,我表姐做过的练习题在家里,你来取好吗?

另外两个姑娘明显年龄小,听到这儿全“咯咯咯”笑了起来,带着戏谑之音说,来取吧,来取吧,到我姐姐家来取。

朱光羽有些恼怒,感觉自己受到了戏弄。他没有说话,转身进了屋。母亲问他,那姑娘让你取什么?朱光羽回了一句:神经病。

天光已有些发亮了,四围传来鸟鸣声,朱光羽舒展了一下筋骨,一头扎进了黄河水里。水很凉,他的肌肉猛地一阵收缩。他努力调整了一下气息,身体很快适应了水里的温度。他开始舒展四肢,游了起来。

朱光羽是黄河边长大的孩子,从小就熟谙水性。这是多少年没有游泳了,他想不起来。离开家乡后他极少回家,每次春节回来都是匆匆看望一下父母便转身离去,每一次离别他都不肯回头。他无法原谅十八岁那年,自己居然连标准化试题都不知为何物。

半个月亮在他的身体底下一层层碎开,又复合,他贪婪地追逐着这半个月影。水面上升腾起层层雾气,他像一条飞鱼游来游去,他游了整整一个来回,从此岸到彼岸,又从彼岸到此岸。天光越来越明,太阳的光芒已经出现在丹霞山脉上方的云漪里。他回到岸上,迅速穿上了衣服。

有一种情绪一直缠着朱光羽很多年。他短暂的婚姻以失败告终后,他曾交往过很多女性朋友,制衣厂打工妹,幼儿园老师,医院小护士,他甚至和一个年龄比他大六七岁的女商人交往过半年。总是匆匆而聚,匆匆而别。用不了多长时间,她们的容颜便在他心里全都变成了模糊一片,所有的女人都让他倍感人生孤寂。

在夜深时分自我疗伤的黑暗里,朱光羽的面前总会浮现出一张红彤彤的面影。他所经历的这些女人没有一个会脸红,朱光羽在她们的脸上看不到青春的娇容。在一个多雨的黄昏,朱光羽和新近结识的图书馆管理员分手,他冒雨在街市上走了一阵子,路过一家电影院,他便拐了进去。影片和当时的气氛很贴切,是刚刚公映的《倩女离魂》。他一动不动看完了电影。灯光亮起时,他感到自己的眼角有些湿润。有一个词儿开始萦系在他的心膜间,夜深时分总会蹦出来。朱光羽默默念叨着这四个字:墙头马上。然后开始咀嚼孤单。在心灵无边无际的荒漠里,有一个轮廓越来越清晰,红扑扑的脸蛋,齐耳短发,两只眼睛真切地看着他,声音里满是焦灼:是标准化哎。高考失利后的第三年,朱光羽在广州的一家书店里才弄明白了标准化考试的含义。他几乎心酸到想哭,在黄河边的那个世外桃源般的小镇里,他参加了一场一无所知的考试,竟然想以此搏击命运。他不失败谁失败?

这痛心后的清醒,使他越发感到,那张伏在墙头试图与他交流标准化考试学问的面孔是多么的珍贵可敬。他应该骑在马上向她拱手致意才对呀,可他居然来了一句:神经病。

那天,他的母亲诧异了好一阵子,她不明白自己的儿子为何出去没说两句话,回来便骂着神经病。墙头上三个女孩的身影很快不见了,母亲选择了沉默。

尽管朱光羽总是会在一时兴起间做一些决定,可也不是莽撞之人。他深知太阳未照拂前在青海黄河里游泳的后果,上岸后他便迅速跑了起来,最后带着一身的湿气和汗气回到了家里。母亲已将早饭摆上了桌,他端起浓酽的热茶喝了几大碗,身体慢慢开始回暖。

昨日晚饭时刻母亲已经老话重提,故而今晨母亲没有再提前院大儿子都快抱孙子之类的话。小儿子多年漂泊,婚姻无果,老母亲总是不曾搬去和大儿子同住,宁愿留在已显破败的旧宅子里,为小儿子守住家园。她怕小儿子真的没家了。

今天,母亲的话题有些奇特,她看着朱光羽喝光了壶里所有的茶,问道,你身体没什么问题吧?

作为四十八岁的男人,朱光羽明白母亲的意思。他放下碗说,好着呐,妈妈,不然跑不了步。

你下水啦?母亲问。

试了试,就上来了,朱光羽说。

早饭是羊肉汤,母亲放了极重的胡椒。太阳蓬勃而起,大地一片浓艳的红。朱光羽的身体整个回暖开来,他甚至感到一种从地脉深处荡起的蠢蠢欲动的欲望。

清晨略显料峭,这时候风微茫起来。黄河右岸是大片大片的水淖和芦苇荡。黄河带着氤氲雾气向东而去,安静而又沉着。此时黄河的水面五色浮动,夜晚的青色,天空的蔚蓝色,初生太阳的橙色与山体的丹霞色交织在一起,变幻弗定。结伴而凫的赤麻鸭在芦苇丛里进进出出,好不自在。

这个地方万古如斯啊!但愿还能这样如斯下去。朱光羽不由得慨叹。

三十年前,也是这样的盛夏早晨,他和身着长裙的夏语冰挥手道别。他想不起自己说了什么,只记得几句夏语冰宽慰似的教导。大男孩觉得自己作为男性的自尊心受到了伤害。那时,朱光羽的眼里,高考报捷的夏语冰也不过是个丫头片子罢了。他是不屑于听从丫头片子的任何话的。

今天,她会不会来呢?

早晨是这般美好,纵然是空欢喜,也不枉了这良辰美景吧。四十八岁了,朱光羽已经练就了金刚不坏身,哪怕这女人再次端着一张高冷的面孔,出现在他面前,再一次用成功者的姿态宽慰他好好努力。他想他朱光羽也不会再受伤了。

消息来自于同学微信群。离开家乡后,朱光羽和昔日同学断了一切联系。那时候手机是稀罕物,人和人的联络基本上靠写信,联系不到一个人很平常。在广州漂泊了十年,辗转到达上海后,他拥有了手机。后来他给母亲也买了一部手机,这样,在和母亲的通话里,他时常会听到一些来自故乡的声音。十年前,他意外接到一个同学的电话,提到了同学会。在尴尬地聊了几句后,同学之脉再次断了。朱光羽不喜欢任何形式的同学会,他的心里有一个坎儿,总是过不去。去年他再次接到了高中同学三十年聚会的倡议书。这次的信息来自于微信,故而免除了尴尬。不过他依然没有去凑这份热闹。他委婉地找了一个不在青海的理由。他一向是个很决绝的人,这几乎成了他人生信条的一部分。后来他发现自己出现在一个微信群里,群名叫“那年梨花开”。这世间总有那么几个人会锲而不舍盯着你不放,你逃也逃不掉。朱光羽无奈地叹口气,倒也没退群,但他一直隐身,不发表任何言论。去年春节回家探母,也是在同样的无眠之夜里,他悄悄点开了“那年梨花开”微信群,在铺天盖地的各色年夜饭的阵营里,他赫然看到了夏语冰的名字。

这太意外了。在朱光羽的男性思维世界里,他认为夏语冰已经如黄鹤一般,一去不复返了。她和他们是多么的不相宜呀。一只金凤凰,怎么还惦记着当年的鸡窝窝呢?在一种好奇心的驱使下,朱光羽仔细浏览群里的信息,发现夏语冰仅仅是扔下几个红包,发了几句祝福的话后便悄无声息了。她还是高傲的。朱光羽这样想。

三十年前,永远是她在联系他,这总有那么点恩赐的味道。十年前的朱光羽一直这样认为。而如今,世事如云,一种别样的思绪在他心里慢慢洇染开来。春节,疫情蔓起,朱光羽和母亲困守在老宅里。这是他三十年来陪伴母亲最长的一次。由于三十年的风雨飘摇,长久分离,他和母亲之间也慢慢滋生出了一种隔膜,很多话他从不向自己的母亲说起。母亲七十二岁了,先后给两个儿子娶过媳妇。小儿子的婚姻只维系了半个月,连结婚证都没来得及领取,这个叫朱光羽的新郎官便一去不复返。第二年小儿子回来时,那个她精挑细选的儿媳已嫁作了他人妇。三个女儿都像模像样地出嫁了。在黄河岸边的这个村落里,母亲算是成功者了。她唯一的心头憾便是小儿子。母亲顽强地守护着老宅,朱光羽明白了他的倔强从何而来。他渐渐相信了命定之说。

那一阵儿,整个地球都被病毒袭扰,交通封锁,他连西宁城都回不去,只好在黄河边安心住了下来。母亲仿佛很开心,他老人家才不在乎世界的天翻地覆呢。她整日换着花样给朱光羽做饭,每一顿饭必定伴随着一个个昔年旧事。母亲的童年,大哥的童年,大姐二姐的童年,朱光羽的童年,这一个个故事,让每一碗饭都具有了生活的质感。朱光羽吃得津津有味。

那一年,你把夏玉萍那个丫头欺负得够狠的呀。母亲笑着,眉宇间又呈露出欣赏往事的蓬勃之气。

朱光羽心不在焉,说,谁是夏玉萍啊?

母亲说,就是那个丫头啊,从咱们这儿考出去的那个女娃娃。

这下子朱光羽明白了。他说,我没欺负过她,上高中时都忙着念书呢。

母亲说,是你很小的时候,估计也就七八岁,你们才刚刚上学呢。

朱光羽说,小学我们可不在一起。

良好的记忆力是母亲的一大法宝,她说,那丫头是河西边的,咱们中间隔着黄河哩。有一年她妈妈带着那丫头过河走亲戚,你们在村子里玩过两天。真是个调皮的女娃娃,不和姑娘玩,可偏偏爱和你们几个调皮蛋爬树。那天,你把她骗到咱家南院的那棵梨树上,又哄她从另一边跳下来,结果掉进了你们提前埋好的大坑里,弄了一身的泥不说,还摔折了胳膊。她妈妈到咱家来等你,等了大半晚上没等着你,第二天领着姑娘回家去了。

如果不是母亲讲出来,朱光羽简直无法相信,自己竟有这样的一件童年往事。

你七八岁时老欺负女娃娃。后来母亲用这样一句话为这件事做了注:所以,后来你婚姻磨难多。这大约是母亲的自我安慰吧。

这一次,朱光羽陪母亲在老宅子里待了一个月。有一天他到脚楼找东西,无意中打开一个旧木箱,里面全是书,从小学一直到高三的课本应有尽有,所有的书都破烂不堪,没有一册书是完整的。他随手捡起一本来,在三角函数的各种图形中,他看到了一张纸条。正面是空格,背面一行清秀的字:到青石坡来一趟好吗?明早。

朱光羽的心“咚咚”跳了起来,当年那个十八岁的大男孩的心是不是也这样狂跳不已呢?他想不起来了,只记得当年的他失眠了一晚上。

手机里全是疫情的各种报道,世界仿佛要发生大的变化。朱光羽偶尔会和母亲聊几句当下形势,他想将母亲接到城里去住。母亲对世界很乐观,她这年岁什么阵势没见过。母亲谈笑风生,说,只要黄河的水不干,怕什么哩?是啊,母亲的豁达已经接纳了一个四十八岁还单身的儿子,那么还有什么不能接纳的事呢?

天气晴好的日子里,朱光羽会去黄河边上的田地里看看。那儿的冬小麦长势喜人,这让他很安慰。更多的时候,他会到青石坡一带的芦苇荡边跑步。这是多年形成的习惯,他喜欢听胸腔里发出的蓬勃之音。如果你伏在安静的大地上,你会发现这声音深厚而又矫健。既然天生我倔,那又何必去怪世界的坚硬。

二十天过去了,除了帮母亲干一些简单的活儿,朱光羽都在翻书。说来惭愧得很,他居然将书箱子搬到屋子里,就着火炉一本本研习起来。在一册作文本里,他再一次看到了夏语冰的清秀字迹。事情的前因他想不起来了,也许是语文老师偷懒,让她代替改作业吧。夏语冰在他大讲人生哲理的一篇作文后批道:文章有些讲大话,表达不真实。

满腹的说教气息再一次袭来,朱光羽心头升起怅茫的滋味,不过很快他想起母亲讲的童年故事,知道自己曾弄折过这位“说教先生”的胳膊,也就左右相开,扯平了。毕竟胳膊事儿大,面子事儿小。

朱光羽有一位昔日好友在广州,他们曾经患难过十年,情分很深。这一阵,朋友的父亲因感染病毒一直在医院里抢救。朋友很惶恐,时不时在微信上说一些很悲观的话。朱光羽几次三番安慰他。后来朋友的父亲去世了,朋友倒淡定起来,似乎什么都不怕了。朋友的身上表现出一种尘埃落定之后的了然。没过几天,朋友的公司遇到了员工荒,几临关闭。朱光羽问:能坚持下去吗?朋友说:能。广州正是鲜花盛开的时节,朱光羽发现朋友开始在朋友圈里晒鲜花。

我们谁也不知道自己心里到底潜藏着什么样的能量,纵然世界千孔百疮,也总有一些地方鲜花在盛开,总有一些地方大河在奔流。

风挟裹着雪花飘飘摇摇,黄河带着更深沉的雾岚向东而去,近河岸的梨树结满了树挂。原野里没有人,这世界似乎只剩下了朱光羽自己。假如真有那么一天,这世界上只剩下我自己了,我会恐惧还是会傲天大笑?朱光羽想起这个可笑的话题,旋即他明白了答案。只要黄河的水不干,那么怕什么呢?沧桑一世的母亲早已告诉了他一切。明天,他就要返程了。这次他跑得更远一些。他望着广州朋友手机里的繁花似锦,通过班级群试着加了一下夏语冰的微信。很快通过,但不见任何回复。三十年了,这是他第一次主动出击。三十年,估计连黄河边的顽石也长满了青苔。朱光羽心中忐忑而又甜蜜,其实这样也好,两无牵挂,但也彼此知情。夏语冰并不怎么发朋友圈,有时偶尔会发一发自己的行踪。

昨天早晨,夏语冰的朋友圈里赫然出现了黄河,芦苇荡,青石坡,这万古如斯的美景,一瞬间蜇伤了朱光羽的眼睛。他在一种无法思考的懵懂状态下给夏语冰发了第一条微信:到青石坡来一趟好吗?明早。很快他收到了回复,只有两个字:好的。

兴奋和恓惶交织而成的情愫占据了朱光羽所有的心空。当时他在朋友的画展上,他勉强挨到开幕式结束,连家都没有回,驱车直奔故乡的原野,看到黄河碧绿的水波缓缓东逝,他的心终于宁静了下来。

小时候,朱光羽并不喜欢故乡的山脉,这光秃秃的山峰让他的童年少了很多乐趣。直到四十岁后他才读懂了这一条条丹霞色的山脉所蕴含的深沉而孤傲的气息。这五彩色的大地脉络又几曾荒芜过呢?

远方的人影越走越快,几乎要小跑起来,尽管隔着一百多米远,朱光羽依然断定这芦苇荡里时隐时现的身影就是她。

是握手,还是拥抱?朱光羽尝试着各种可能性。既然这次是他约起,那么开场白也该由他来说吧。那么说什么呢?你来了。她可不就是来了吗。要么用你好,这也太酸了。阳光照得心里暖洋洋的,这世界依然光艳如故,他有什么可担忧的。他努力挺直腰杆儿,向前走去。

让你久等啦,大桥上检查,堵了一会儿车。夏语冰就像见了老熟人一样,隔着几米远,一面整理衣裳一面说。尽管天热,她依然穿着长风衣,齐耳短发稍稍烫过。

朱光羽猛然反应过来,这个地方离他的家近,而离夏语冰的家却隔着整条黄河。她得绕十几里路,从黄河大桥过来。他心里生起一个疑问,三十年前的那个夏天,她是怎么走到这里来的呢?又是怎么回去的呢?他没有问出口。

车停在村子边没事吧?夏语冰沿着小路往前走。这儿景色可真好啊,你看那些鸭子都是这么俊。

朱光羽紧跟几步,和她并排走在一起,他说,早就该请你过来玩一玩。

哈,终于学会说话啦。朱光羽看着夏语冰眼角细密的皱纹,他知道岁月不会放过任何人。

上次我来,没有这么多鸭子。夏语冰说。

这么说,这个地方她常来。因为这个常来的情分,朱光羽终于卸去了所有的戒备。

妈妈说,今年雨水多,草长得好,回来的鸭子就多。朱光羽主动介绍起来,主人的身份让他身上升起地主之谊的自豪感。

她老人家好吗?

好着呢,都七十二了,样样活儿能干。

那年,她还给我接过胳膊呢,她可真是好脾气,我母亲那样作难她,她一句也不还口,一直赔着笑。

朱光羽使劲儿往历史的深渊里捕捉,可还是一无所获,这段历史于他仿佛是空降。

你什么时候回来的?夏语冰似乎压根儿不想纠缠历史。

朱光羽顿了一下,说,前天回来的,陪妈妈住了两天。因为说了谎话,他不禁紧绷着脸。

夏语冰说,我回来也两天了,母亲的十周年。十年没回来了,这次住了两天,今天就回去了。

芦花一片白,前方的水泽宽阔了起来。

他们的眼前出现了木头栈道,两个人的脸上都表露出欣赏后的喜悦,就像童年复又回到了心田里。

夏语冰干脆席地坐了下来。

有个问题现在挤到了朱光羽嘴边,他想问却又不知如何开口。她怎么会一个人回老家?这在他看来是不寻常的举止。

这些云可真悠闲啊,有时候真想做一片云。夏语冰说这话时眼睛一直在天空中找寻,那感觉好像是在找寻她自己的位置。

你们读书人就喜欢这样想。朱光羽接了一句没头没脑的话。其实他想表达的是:你们女人就喜欢这样想。话快出口时,他将女人换作了读书人。

云朵大约不会生病吧?夏语冰嘀咕了一声,转而又说,疫情过后,有些想法变了,此前看重的东西反而不那么重要了,生活还是简单一些好。

朱光羽用点头作了回答。那句话他终于问出了口。

家里都好吧?

除了母亲不在了,都好着呢。夏语冰说。

不是,我是指你现在的家。朱光羽说。

现在的家,哦,对了,儿子都上大学了,你呢?

我,我四海为家。

一个人?

一个人。

我们去划船吧,刚刚过来时,那边有一条乌篷船。说完,夏语冰转身而起,像所有快五十岁的女人一样,她的动作有点迟缓。

这么说,她也是一个人,不然她何以躲闪呢?这一个人的情谊很快转为患难之情,一夜失眠造成的疲倦,此刻一扫而去。

果然,一弯乌篷船泊在栈道拐弯的地方。周围依旧不见一个人。两个人跳了上去,朱光羽抄起浆划了起来。一群鸭子“扑楞楞”飞了过去,水面越发开阔了。

当了快三十年的娃娃头,这辈子也就这样了。夏语冰用一种极平淡的语气说。

这么说她是老师。对这一点朱光羽丝毫不感意外。在他的眼里,夏语冰天生是当老师的料。夏语冰侧脸看向水面时,朱光羽发现女人的发根白发很多,他心里不免有些五味杂陈。有一次他看到母亲无法穿针时也是一样的心绪万千。

你怎么会一个人过?夏语冰眼神里好奇与真挚交融。她总是这样直来直去。

看来她知道很多事。掩饰已经失去了意义。朱光羽没有规避,他说,习惯了,也挺好的。

夏语冰笑了,嘴角漾起轻盈的皱纹。也好啊,生活嘛,哪能个个一样。

笑并没有逝去,而是停驻在她的眼睛里。女人便带着这似是而非的笑,用极温和的声音说:孩子爸爸不在了,三年啦。

朱光羽没有问什么缘故。这如雪的芦苇,这湖水,问与不问又有什么区别。他沉默不语,木桨击水的声音一声比一声有力量。一阵风吹过,夏语冰的衣袂飘了起来,朱光羽看见女人风衣下露出一截白色衣裙。

是什么香味?夏语冰忽然目光专注起来,盯着朱光羽问道。

没有啊。

有,很淡。

朱光羽发现夏语冰的眼睛里闪过一道光芒,十八岁的青春容颜仿佛又爬到了女人的脸上,连眼角岁月留下的沧桑痕迹都带上了一层活跃的光圈。

看呐,你看。

夏语冰从船舱里一跃而出,紧紧抓住了朱光羽的肩膀。在这番热情力量的感召下,朱光羽回头望去,他整个人痴在了那里。他的面前,一丛丛睡莲布满了整个水湾,花朵正在盛开,红黄白绿交织在一起,水面上色彩汪洋。

女人已经坐下了,朱光羽恍惚听到了她心脏的跳动之音。他回过头,从女人惊奇的眼神里看见自己的眼角湿润起来。