受欺负与青少年外化问题关系的“健康环境悖论”:敌意性归因的中介作用*

刘晓薇 潘 斌 陈 亮 李腾飞 纪林芹 张文新

(山东师范大学儿童青少年发展研究院,山东师范大学心理学院,济南 250014)

1 问题提出

受欺负是指个体受到力量较强同伴故意伤害的经历,常常具有重复发生性(Olweus,1993)。全世界范围内,约32%的儿童青少年会遭受他人的欺负(UNESCO,2019);我国约1.5%~13.4%的儿童青少年会遭受同伴欺负(Zhang et al.,2016)。遭受同伴欺负会导致儿童青少年出现一系列心理社会适应问题,包括焦虑、抑郁等内化问题(Brendgen et al.,2013;Perren et al.,2013)以及攻击、违纪等外化问题(Casper & Card,2017;Sullivan et al.,2006)。然而,并非所有受欺负个体都会产生同等程度的适应问题,个体所处的生态环境可能会影响个体受欺负经历与适应问题的联系(Bellmore et al.,2004;Huitsing et al.,2012)。近年来,越来越多的研究发现,在欺负、受欺负水平较低的环境中,受欺负的个体有更多适应问题,研究者将这一现象命名为“健康环境悖论” (Healthy context paradox) (Salmivalli,2018)。然而,在探讨“健康环境悖论”这一现象时,研究者主要关注了班级环境在个体受欺负经历与焦虑、抑郁、躯体化症状等内化问题关系间的调节作用(Bellmore et al.,2004;Garandeau et al.,2018;Gini et al.,2020;Huitsing et al.,2019),而忽视了外化问题这一重要的适应指标。更为重要的是,迄今为止,研究者对于健康环境影响个体受欺负经历与外化问题关系的发生机制所知甚少。鉴于此,本研究以5 年级至8 年级的青少年为研究对象,检验班级环境(班级平均受欺负水平)在个体受欺负经历与外化问题间的调节作用,并探讨调节作用的发生机制。

1.1 健康环境悖论

班级是儿童青少年学习和活动的重要场所,班级成员长期处于同一班级中,有较多互动(曾欣然等,2019),并且受欺负的发生和持续会受到班级中同伴群体互动的影响(Salmivalli,2010),因此班级环境会对受欺负个体的心理社会适应产生重要影响。通常来说,欺负、受欺负水平较低的班级被认为是一种健康、积极的环境,有利于儿童青少年的成长和发展。但是,现实却与此不完全一致,大量实证研究发现,在“健康”的环境(如,平均欺负、受欺负水平较低的班级,成功开展校园欺凌干预项目的班级或学校)中,受欺负者反而会产生更多适应问题(如,Bellmore et al.,2004;Garandeau et al.,2018;Gini et al.,2020;Huitsing et al.,2019)。这一现象可能是个体与环境不匹配(misfit)造成的(Garandeau & Salmivalli,2019)。具体来说,在受欺负事件的发生率相对较低的环境中,个体遭受欺负的经历是一种非“常态化”现象,与班级环境中受欺负发生率较低的现状格格不入,因此受欺负的个体往往不被同伴接纳,甚至会遭到同伴拒绝,出现一系列心理社会适应问题(Bellmore et al.,2004;Sentse et al.,2007)。

作为“健康环境悖论”的证据,以往研究表明健康环境能增强受欺负与内化问题的关系。Bellmore等人(2004)以77 个班级的6 年级学生为被试发现,在班级平均攻击和受欺负水平较低的班级中,个体受欺负的经历与焦虑情绪的关联更强;Gini 等人(2020)以6~10 年级学生为被试发现,在受欺负水平较低的班级中,受欺负的儿童青少年更可能报告躯体化问题。近期的纵向研究也发现,在成功实施反欺负项目的学校和欺负发生率下降的学校中,持续受欺负的学生会报告更多抑郁症状与更低的自尊(Garandeau et al.,2018;Huitsing et al.,2019)。尽管已有研究考察了健康环境在个体受欺负经历与焦虑、抑郁等内化问题关系间的调节作用,但是很少有研究关注“健康环境悖论”在个体受欺负经历与攻击、违纪等外化问题关系中的适用性。

1.2 受欺负与外化问题关系的“健康环境悖论”

外化问题是指向外部环境或他人的破坏性行为,包括攻击行为和违纪行为(Achenbach,1985)。它会对儿童青少年当前及未来发展产生巨大危害,甚至影响个体成年期的身心健康,导致违法犯罪等适应问题(Broidy et al.,2003;Odgers et al.,2008)。童年晚期至青少年早期是外化问题发展的重要时期(Moffitt,1993),这一时期外化问题的发生率和严重程度均显著增加(Petersen et al.,2015),后期起始的外化问题开始出现(Odgers et al.,2008)。儿童青少年的受欺负经历是外化问题的预测因素之一(元分析见Casper & Card,2017;Reijntjes et al.,2011)。遭受欺负后,个体可能会通过表现出一系列外化问题行为,减少受欺负所带来的不安、生气等消极情绪(Kochenderfer-Ladd,2004;Sullivan et al.,2006)。此外,受欺负还会使个体与主流同伴群体疏离,丧失学习社交技能的机会,结交更多越轨同伴,从而导致受欺负的个体习得更多外化问题(Rudolph et al.,2014)。与此相一致,Sullivan 等人(2006)的横断研究发现受身体欺负、受关系欺负与攻击、违纪、烟酒使用等外化问题存在正相关;Gregson 等人(2014)使用纵向研究设计亦发现,在控制了五年级的外化问题后,自我报告的受欺负依然可以显著预测六年级时母亲报告和教师报告的外化问题的增加。

受欺负与外化问题间可能同样存在“健康环境悖论”。由于班级环境与个体经历的不匹配会导致个体出现一系列适应问题,健康环境中的受欺负个体也可能表现出更多外化问题行为。以往研究中,仅有两篇文献为受欺负和外化问题的“健康环境悖论”提供了证据。采用每日报告设计,Nishina 和Juvonen (2005)以六年级学生为被试发现,个体在日常生活中目睹较多欺负事件能缓冲自身受欺负经历所引发的愤怒情绪。雷雳等人(2004)调查了初一到初三82 个班级的4654 名学生,发现在平均攻击水平较高的班级中,攻击行为与受欺负的正向联系较弱;而在平均攻击水平较低的班级中,攻击行为与受欺负的正向联系较强。

本研究选择班级平均受欺负水平作为健康环境的指标(Gini et al.,2020;Huitsing et al.,2012;Schacter & Juvonen,2015),考察其在个体受欺负经历与外化问题间的调节作用。班级平均受欺负水平是指班内所有学生受欺负水平的平均值。尽管Nishina 和Juvonen (2005)以及雷雳等人(2004)的研究为受欺负与外化问题的“健康环境悖论”现象提供了支持,但二者均未直接测量班级平均受欺负水平。由于受欺负者的适应问题可能是由班级受欺负状况与个体受欺负状况之间的不匹配所导致的,因而相比其他指标(如班级中的攻击水平、目睹他人受欺负),班级平均受欺负水平与受欺负个体的适应更加相关。因此,有必要进一步探讨班级平均受欺负水平在受欺负与外化问题间的调节作用。

1.3 敌意性归因在“健康环境悖论”中的中介作用

根据社会信息加工理论(social information processing,SIP),社会信息加工过程中的缺陷,如敌意性线索注意偏向、敌意性归因倾向,是受欺负经历导致外化问题行为的发生机制(Crick & Dodge,1994;Dodge et al.,2006)。敌意性归因是一种偏差性的归因方式,指在面对他人模棱两可的行为时,对他人的行为意图给予更多敌意性解释的倾向(Verhoef et al.,2019;张洁 等,2020)。受欺负经历易使个体对他人产生敌意性认识(纪林芹 等,2012),在编码社会信息线索时更倾向于注意敌意性线索,在解释社会信息线索中产生更多敌意性归因倾向(Guy et al.,2017;van Reemst et al.,2016)。这些偏差性的认知方式会导致个体表现出更多攻击等外化问题行为(Smeijers et al.,2019;Verhoef et al.,2019)。因此,敌意性归因会在个体受欺负经历与外化问题的联系中起中介作用。已有研究为此提供了实证证据:横断研究发现,敌意性归因在受欺负与身体攻击、关系攻击之间起中介作用(Hoglund & Leadbeater,2007;Yeung & Leadbeater,2007);一项三年的纵向研究设计同样发现,5 年级时儿童的受欺负经历会使其在6 年级时产生更多敌意性归因,从而导致他们7 年级时出现更多外化问题(Perren et al.,2013)。

此外,受欺负个体对他人的意图判断还会受其所处同伴群体和班级环境的影响。根据社会比较理论(Wood,1989),遭受同伴欺负后,个体会通过与其他同伴进行比较,寻求关于受欺负事件的解释(Schacter & Juvonen,2015;Visconti et al.,2013)。在平均受欺负水平较低的班级中,大多数儿童不会受到其他同学的欺负,在此背景下,少数遭受欺负的学生会倾向于认为自己被其他同伴故意针对(Huitsing et al.,2012;Schacter & Juvonen,2015),因而更有可能认为其他同伴的行为是对自己有敌意的,长此以往,他们会形成敌意性归因的认知倾向。相反,在平均受欺负水平较高的班级中,受欺负的个体会意识到受欺负是一件普遍的事情,自己并不是唯一受欺负的学生(Brendgen et al.,2013),这可能会缓解受欺负引发的敌意性归因。尽管已有研究未直接考察班级环境对受欺负与敌意性归因关系的影响,但综合社会信息加工理论和关于受欺负个体归因方式的研究,我们推断,健康环境可能会使受欺负个体更加倾向于进行敌意性归因,进而导致其表现出更多外化问题。

1.4 小结

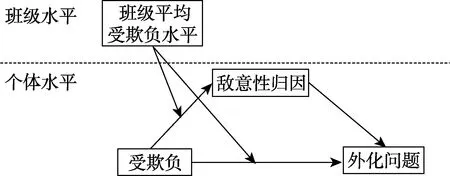

以往研究发现,在平均受欺负水平较低的班级中,受欺负个体的适应更差,但已有研究尚未考察班级平均受欺负水平对受欺负个体外化问题的影响及其作用机制。本研究采用5~8 年级儿童青少年作为被试,探讨班级平均受欺负水平在个体受欺负经历与外化问题关系中的调节作用,并检验敌意性归因是否中介班级平均受欺负水平对个体受欺负水平与外化问题的调节作用。综合已有理论和相关实证研究的结果,本研究假设:(1)班级平均受欺负水平能调节个体受欺负经历和外化问题之间的关系,在平均受欺负水平较低的班级中,受欺负个体可能表现出更多外化问题;(2)在平均受欺负水平较低的班级中,受欺负经历会增加个体的敌意性归因,使他们表现出更多外化问题行为(如图1 所示)。为保证研究结果的可靠性,我们控制了可能会影响受欺负与外化问题关系的变量。由于相对于女生,男生表现出更多外化问题(Sullivan et al.,2006),因此在个体水平上我们控制了性别的作用。由于父母较高的受教育水平与儿童外化问题间可能存在负向关联(Karriker-Jaffe et al.,2020),因此本研究控制了父母受教育水平对外化问题的预测效应。另外,受欺负和适应之间的关系可能会受到年级、班级规模的影响(Saarento et al.,2015;Vaillancourt et al.,2013),因此在班级水平上,我们控制了年级、班级规模的效应。

图1 班级平均受欺负水平会影响受欺负个体外化问题的作用机制

2 方法

2.1 被试

使用整群取样,选取山东省济南市和泰安市5所学校的47 个班级的中小学学生为被试,每班人数18~50 人不等。本研究共获有效的自我报告问卷1764 份,其中男生956 人(54.2%),女生808 人(45.8%)。测查范围为 5~8 年级,分别为 470 人(26.6%)、400 人(22.7%)、472 人(26.8%)与422 人(23.9%),平均年龄14.46 ± 1.21 岁。样本中,父亲受教育水平在本科及本科以上者占40.3%,本科以下且高中以上者(含高中毕业生)占44.0%,高中以下者占12.3%;母亲受教育水平在本科及本科以上者占28.5%,本科以下且高中以上者(含高中毕业生)占49.2%,高中以下者占14.5%。

2.2 研究变量

2.2.1 外化问题

使用Achenbach 和Rescorla (2001)编制修订的儿童行为核查表青少年自我报告版(Child Behavior Checklist-Youth Self-Report,CBCL-YSR)中文版测查青少年外化问题行为。量表包含攻击行为和违纪行为两个维度,共32 题。其中,攻击行为分量表包含17 个题项(如,“我在家里不听话”)。违纪行为分量表包含15 个题项(如,“我做错了事以后不感到内疚”)。量表采用3 点计分,分别是“0=不符合”、“1=有点符合”和“2=完全符合”,平均得分越高表明被试外化问题越多。该量表在中国青少年中应用广泛(Chen et al.,2015)。本研究中,该量表结构效度较 好,χ/df

=3.49,CFI=0.901,TLI=0.893,RMSEA=0.039,SRMR=0.098,Cronbach’s α 系数为0.86。2.2.2 个体受欺负经历

本研究使用张文新和武建芬(1999)修订的Olweus 欺负受欺负量表(Olweus Bullying Victimization Questionnaire)中文版中的受欺负问卷来评估被试本学期在学校中的受欺负状况。在问卷施测前,首先由主试说明欺负的定义,强调欺负的故意伤害性、力量不平衡性和重复发生性,并要求被试根据题目要求评估自身受到身体欺负(如,“某些同学打、踢、推、撞或者威胁我”)、言语欺负(如,“别人给我起难听的外号骂我,或者取笑和讽刺我”)与间接欺负(如,“其他同学故意不让我参加某些活动,把我排斥在他们的朋友之外,或者让他(们)的朋友完全不理睬我”)的情况。量表共6 个项目,采用5 点计分。要求被试从“0=本学期没有发生过”到“4=一周好几次”之间做出选择,平均得分越高表明被试受欺负越频繁。该量表适用于中国青少年,且具有良好的信效度(Zhou et al.,2017)。本研究中,验证性因素分析发现,该量表模型拟合较好,χ/df

=3.103,CFI=0.996,TLI=0.989,RMSEA=0.035,SRMR=0.011,Cronbach’s α 系数为0.81。2.2.3 班级平均受欺负水平

参考已有研究(Gini et al.,2020;Huitsing et al.,2012;Schacter & Juvonen,2015),将班级内所有学生受欺负量表得分的平均数作为班级受欺负水平的指标。

2.2.4 敌意性归因

使用张洁等(2020)修订的关于模糊冲突情景的潜在归因评估量表(Assessment of Intent Attributions for Ambiguous Provocation Situations) (Nelson et al.,2008)。该量表包含12 种情景,要求被试判断情景中的人物是否做出了恶意的行为(0=没有恶意的,1=怀有恶意的)。量表包括工具性激惹情景和关系性激惹情景两个维度,平均分数越高表示敌意性归因水平越高。本研究中,该量表结构效度良好,χ/df

=4.552,CFI=0.956,TLI=0.946,RMSEA=0.046,SRMR=0.030,Cronbach’s α 系数为0.84。2.2.5 控制变量

个体水平变量,包括学校、年级、班级、性别等信息,均由自我报告;此外,父母受教育水平由父母报告。班级水平上的控制变量班级规模以每个施测班级的人数作为指标。

2.3 研究程序

本研究使用问卷收集数据。施测前,由受过培训的班主任将知情同意书发放给学生,由学生带回家后,请家长签署知情同意书并回收。学生作答问卷时,由发展与教育心理学专业的研究生及教师担任主试,在班级中进行集体作答。在学生开始回答问卷前,先由主试朗读包括欺负的定义在内的指导语,以确保被试正确理解题目,施测完成后统一回收问卷,测查过程中班主任及其他教师均不在场。

2.4 数据处理

研究使用SPSS 25.0 与Mplus 8.0 处理数据。考虑到数据的嵌套性质,本研究采用多层结构方程模型进行数据分析。第一步,建立零模型,计算敌意性归因与外化问题的跨层相关(Intraclass Correlation,ICC);第二步,在模型中加入性别、父母受教育水平、个体受欺负经历建立个体水平模型(M1),考察个体水平变量对外化问题的预测作用;第三步,加入年级、班级规模和班级平均受欺负水平,建立班级水平模型(M2),考察班级水平变量对外化问题的主效应及其在个体受欺负经历和外化问题关系中的调节作用;第四步,在模型中加入敌意性归因作为中介变量,建立有中介的调节模型(M3),考察敌意性归因能否中介班级平均受欺负水平对个体受欺负经历和外化问题关系的调节作用。模型中,对性别和年级进行了虚拟编码(男=0,女=1;5、6 年级=0,7、8 年级=1),并参考已有研究(曹丛 等,2016),将父母受教育水平依照从低到高赋值(将“小学或小学以下”、“初中(含初中未毕业)”、“高中或中专(含高中未毕业)”、“大专(含夜大、电大)”、“大学本科”、“研究生(硕士或博士)”依次赋值1~6)。个体受欺负水平与父母受教育水平进行组平均中心化,班级受欺负水平与班级规模进行总平均中心化。为了减小数据偏态对模型估计的影响,采用稳健最大似然估计进行估计(Maximum Likelihood Estimation with Robust Standard Errors,MLR) (Muthén & Muthén,2012)。

在本研究中,个体受欺负水平缺失数据占1.93%,敌意性归因占3.46%,自我报告的外化问题占3.23%。考虑到缺失值的影响,研究采用Little的MCAR (Missing Completely at Random)检验,发现数据为随机缺失,χ(8)=9.92,p

=0.27。采用独立样本t

检验发现,存在缺失数据和没有缺失数据的被试在受欺负、敌意性归因及外化问题上无显著差异,|t

| < 1.68,p

> 0.097,|d

| < 0.15。为了减少缺失数据对模型估计的影响,本研究使用 EM 算法(Expectation Maximization Algorithm)插补缺失值。另外,由于本研究的数据均为自我报告,因此采用Harman 单因子法对自我报告变量进行共同方法偏差检验(Podsakoff et al.,2003),发现特征值大于1的因子共4 个,第一因子的变异解释率为21.00%,小于40%的临界标准,因此不存在显著共同方法偏差。3 结果

3.1 初步分析

各变量平均数、标准差及相关系数见表1。在个体水平上,相比男生,女生受欺负较少,t

(1754.36)=4.29,p

< 0.001,d

=0.20;外化问题较少,t

(1736.39)=2.86,p

=0.004,d

=0.14。个体受欺负水平、敌意性归因、外化问题有显著正相关(见表1)。对于班级水平变量,相比小学,初中年级的个体受欺负水平较低,t

(1707.48)=2.66,p

=0.008,d

=0.13。3.2 多水平结构方程模型

3.2.1 零模型(The null model)

敌意性归因与外化问题的ICC 分别为0.030 和0.038,这意味着中介变量和结果变量分别有3.0%、3.8%的班级水平变异。此外,根据Peugh (2010)的建议,当样本的设计效应(design effect)大于2 时,需要采用多水平模型进行数据分析,以避免统计偏差。由ICC 和群组样本量计算得到,敌意性归因与外化问题的设计效应分别是2.10 和2.39。因此,考虑到本研究的研究问题、数据的嵌套性质以及数据设计效应大于2,本研究适合使用多水平模型进行数据分析(Julian,2001;Peugh,2010;Selig et al.,2008)。

3.2.2 个体水平模型

首先,在零模型中加入变量性别、父母受教育水平、个体受欺负经历,考察个体水平的变量对外化问题的预测作用,建立个体水平模型M1。结果显示,控制了性别及父母受教育水平后,个体受欺负水平与外化问题存在显著正向关联(b

=0.081,SE

=0.015,p

< 0.001),个体水平的变量解释了11.07%的外化问题个体水平的变异。接下来,建立随机斜率模型,即允许个体受欺负经历−外化问题斜率随机估计。结果发现,受欺负和外化问题的关系存在显著的班级间差异(Var

=0.007,p

=0.002)。3.2.3 班级水平模型

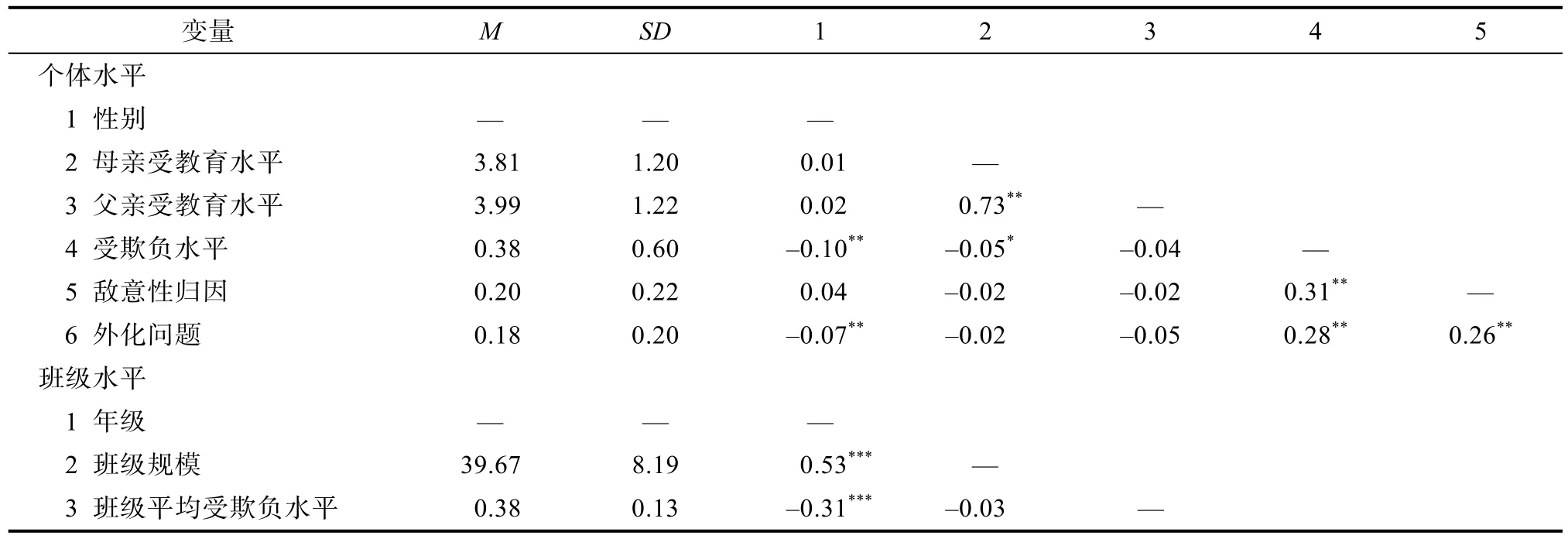

为考察班级平均受欺负水平在受欺负与外化问题间的调节效应,在个体水平模型的基础上,加入班级平均受欺负水平等班级水平变量作为调节变量,构建模型M2。如表2 中M2 所示,班级受欺负水平对外化问题的预测作用不显著(b

=0.094,SE

=0.056,p

=0.094),班级平均受欺负水平和个体受欺负水平的交互项显著预测外化问题(

b

=–0.263,SE

=0.110,p

=0.017)。班级水平的变量解释了外化问题21.91%的班级水平的变异,解释了个体受欺负经历−外化问题的斜率 43.38%的变异。根据Aiken 和West (1991)的建议,分别考察班级平均受欺负水平平均数 ± 1 个标准差时,个体受欺负经历与外化问题的关系。如图2 所示,简单斜率分析发现,在平均受欺负水平较高的班级中,受欺负与外化问题的关系相对较弱(b

=0.035,SE

=0.013,p

=0.005);但平均受欺负水平较低的班级中,个体受欺负经历与外化问题的关系更强(b

=0.101,SE

=0.025,p

< 0.001)。进一步比较发现,在平均受欺负水平较低的班级中,受欺负者与外化问题的斜率显著大于平均受欺负水平较高的班级中二者的斜率(b

=0.066,SE

=0.027,p

=0.017)。这些结果表明,班级平均受欺负水平缓冲了个体受欺负水平与外化问题的正向关联,支持了“健康环境悖论”的假设。

表1 个体水平与班级水平变量的平均数、标准差与相关系数

表2 多水平结构方程模型

图2 班级平均受欺负水平调节受欺负与外化问题的关系

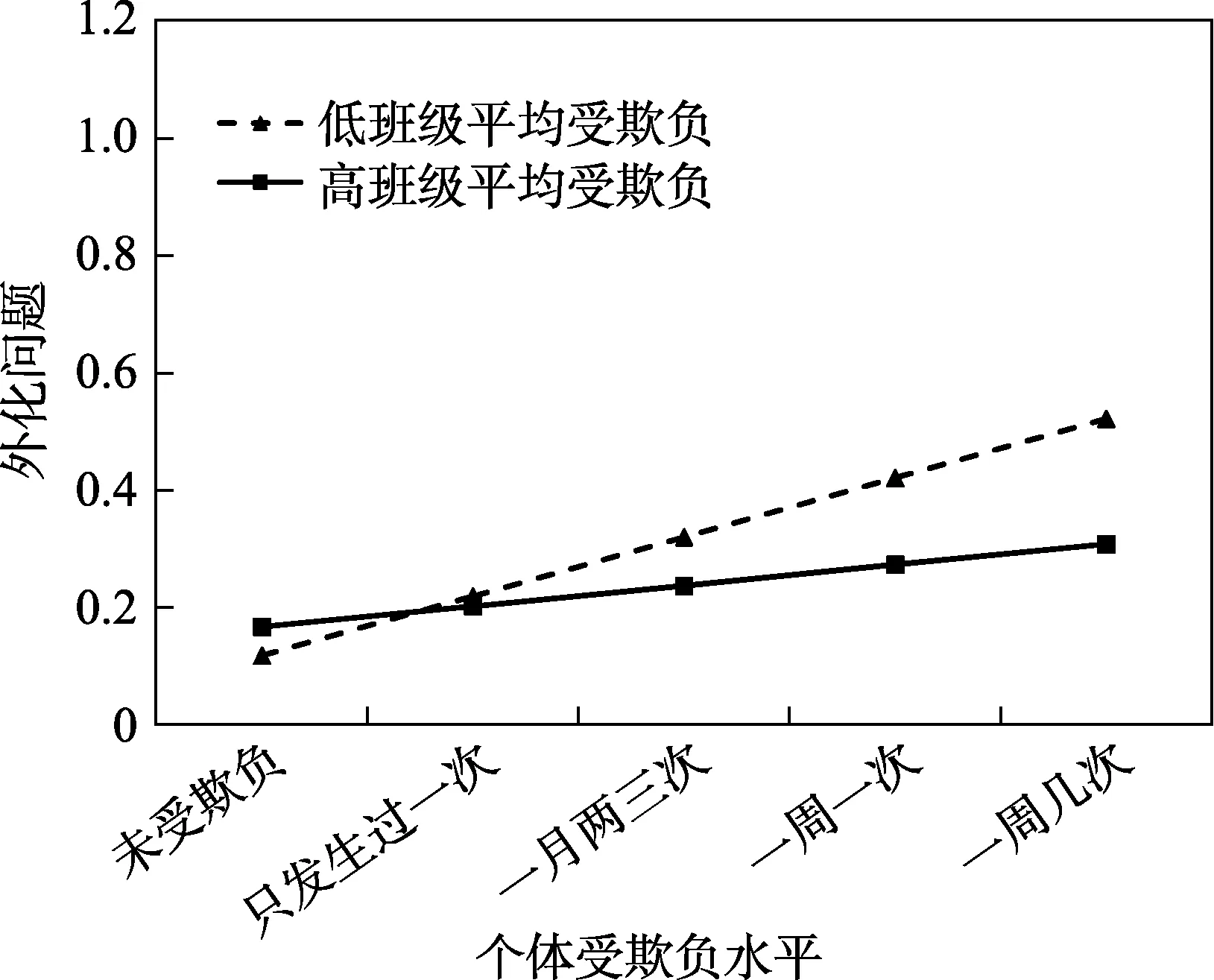

3.2.4 有中介的调节模型

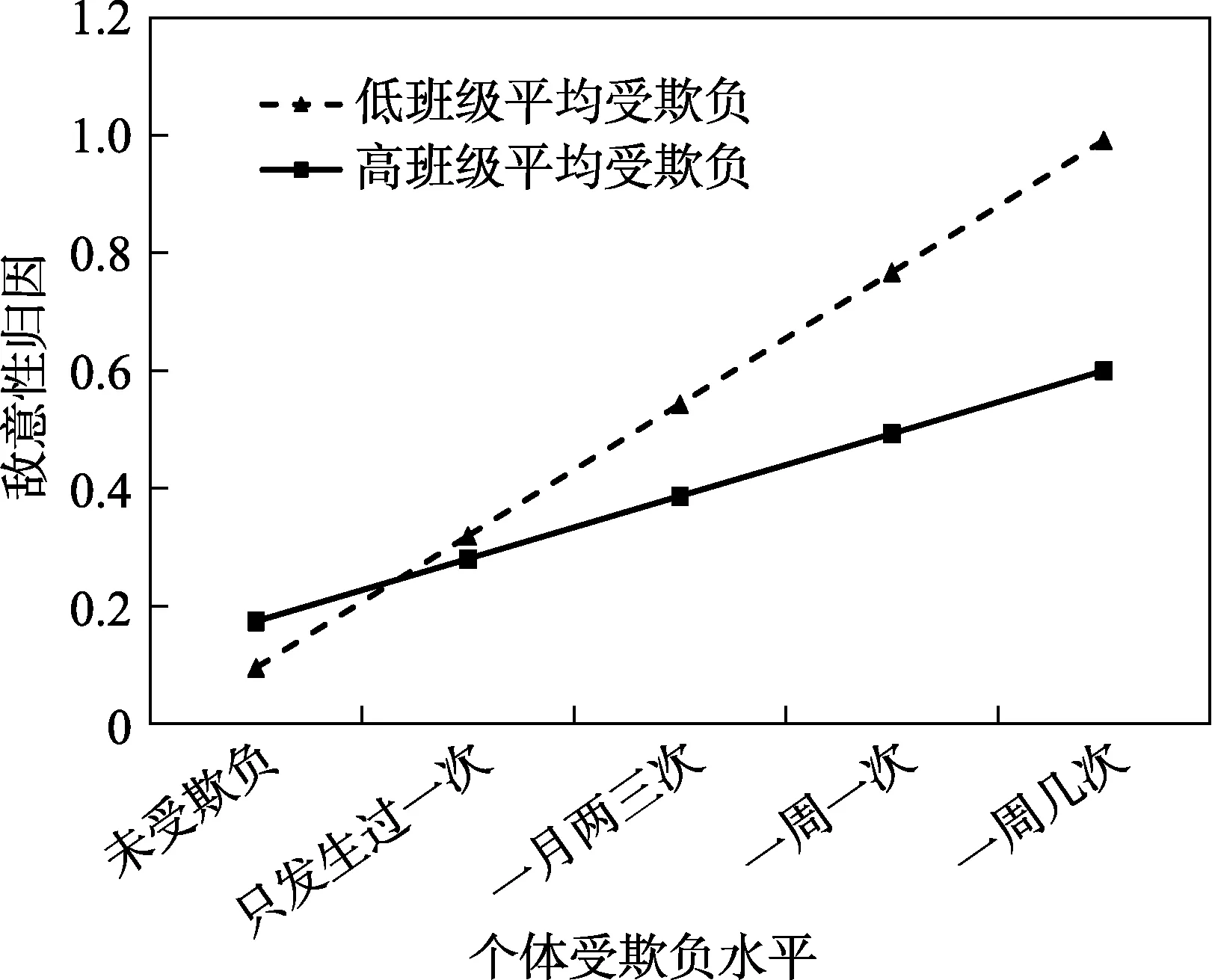

为检验班级平均受欺负水平影响受欺负与外化问题的作用机制,在模型中加入敌意性归因,构建有中介的调节模型M3。若班级平均受欺负水平与个体受欺负经历对敌意性归因的交互项和敌意性归因对外化问题的系数乘积显著,且95%置信区间中不包含0,则表示有中介的调节模型成立。如表2 中M3 所示,班级平均受欺负水平显著负向预测个体受欺负经历与敌意性归因的关系(b

=–0.470,SE

=0.107,p

< 0.001)。如图3 所示,简单斜率分析发现,在平均受欺负水平较高的班级中,个体受欺负经历与敌意性归因的关系相对较弱(b

=0.107,SE

=0.020,p

< 0.001);在平均受欺负水平较低的班级中,个体受欺负经历与敌意性归因的关系更强(b

=0.224,SE

=0.030,p

< 0.001)。进一步比较发现,平均受欺负水平较低的班级中受欺负者与敌意性归因的斜率显著大于平均受欺负水平较高的班级中二者的斜率(b

=0.117,SE

=0.027,p

< 0.001)。另外,如表2 中M3 所示,敌意性归因与外化问题存在显著的正向关联(b

=0.161,SE

=0.028,p

< 0.001)。班级平均受欺负水平与个体受欺负经历的交互项通过敌意性归因影响个体外化问题的间接效应为–0.076 (p

=0.001,95% CI [–0.122,–0.029]),占总效应的28.90%。由于中介效应的置信区间中不包含0,因此,班级平均受欺负水平对个体受欺负经历与外化问题的调节效应是通过敌意性归因实现的。个体水平的变量解释了敌意性归因8.20%的个体水平的变异,班级水平的变量解释了敌意性归因37.67%的班级水平的变异,解释了个体受欺负经历−敌意性归因的斜率51.90%的变异。个体水平的变量解释了外化问题14.28%的个体水平的变异,班级水平的变量解释了外化问题21.67%的班级水平的变异,解释了受欺负−外化问题的斜率39.81%的变异。该结果表明,敌意性归因在“健康环境悖论”中起到了中介作用,低班级平均受欺负水平会通过提高受欺负个体的敌意性归因,增加其外化问题行为。

图3 班级平均受欺负水平调节受欺负与敌意性归因的关系

4 讨论

本研究的目的是考察班级平均受欺负水平对个体受欺负经历和外化问题关系的影响,以及敌意性归因在其中的中介作用。结果发现,班级平均受欺负水平会调节个体受欺负经历与外化问题之间的关系,在班级平均受欺负水平低的班级中,个体受欺负经历与外化问题的关联更强;此外,较低的班级平均受欺负水平通过增加受欺负者的敌意性归因,进而预测其外化问题行为。这些研究结果为个体受欺负经历与外化问题间的“健康环境悖论”现象提供了进一步的证据,并首次验证了敌意性归因的中介作用。

4.1 班级平均受欺负水平对受欺负个体外化问题的调节作用

与我们的假设和前人研究结果一致(雷雳 等,2004;Nishina & Juvonen,2005),本研究发现在健康环境下(即,低班级平均受欺负水平),受欺负经历与外化问题的关联更强。如图2 所示,简单斜率结果显示,对于一月两三次或更频繁地受到欺负的儿童青少年来说,处于平均受欺负水平较低的健康环境可能会使他们表现出更多的外化问题。这一结果也为受欺负与外化问题的“健康环境悖论”现象提供了进一步的证据。出现这一现象的原因有二:首先,个体受欺负的经历与所在班级受欺负水平较低的现状并不匹配,使得受欺负者表现出更多适应问题(Sentse et al.,2007);其次,在健康环境中,班级中同样受欺负的个体数量较少,受欺负者缺乏同样受欺负的同伴作为社会比较对象,他们只能与其他未受欺负者进行向上的社会比较,这会导致出现较多的消极情绪问题(Brendgen et al.,2013;Gerber et al.,2018),从而使其出现一系列外化问题。需要说明的是,本研究是一项横断研究,因此本研究并不能排除另一种可能的假设,即在平均受欺负较低班级中,有外化问题的个体更有可能遭受他人的欺负(Garandeau & Salmivalli,2019;雷雳 等,2004)。未来研究中,有必要采用纵向研究设计,进一步揭示班级平均受欺水平在受欺负与外化问题双向关系的调节作用。

我们还发现,班级水平的变量解释了个体受欺负经历−外化问题的斜率43.38%的变异。这一结果与相关研究中所获得效果量大小相类似。比如,Bellmore 等(2004)发现,班级水平的变量解释了个体受欺负经历−焦虑的斜率40.76%的变异;雷雳等(2004)发现,班级水平的变量解释了攻击−个体受欺负经历的斜率46.38%的变异。这些结果进一步证明了本研究结果的可靠性。综上所述,我们认为健康环境不仅会使受欺负者表现出更多内化问题,还会使其出现更多的外化问题。这些结果说明,儿童青少年的心理社会适应不仅取决于自身经历,还与其所处情境密切相关。

本研究将班级环境作为一个整体,考察了班级整体的受欺负状况对受欺负个体适应的影响,可能会忽视班级中不同同伴所产生影响的差异性。例如,Brendgen 等人(2013)发现,班级中不同同伴的受欺负状况对个体受欺负经历与攻击间关系的影响可能存在差异:亲密朋友受欺负的经历可能会增强受欺负与攻击行为关系;但班内其他同学的受欺负情况不能影响受欺负与攻击行为的关系。因此,为加深对健康环境悖论的理解,未来研究需要进一步比较班级中不同类型的同伴对受欺负者心理社会适应的影响。

4.2 敌意性归因对“健康环境悖论”的中介作用

为揭示受欺负与外化问题的“健康环境悖论”现象的作用机制,我们检验了敌意性归因的中介作用。结果发现,在健康环境下,受欺负的个体可能更倾向于将其他意图模糊的行为解释为敌意性行为。造成这一结果的原因可能是,在相对健康的环境中,受欺负个体缺少同样受欺负的同伴作为社会比较的对象,因而他们会感到自己被其他同学刻意针 对(Huitsing et al.,2012;Schacter & Juvonen,2015),从而形成了敌意性归因倾向。

此外,与已有研究结果相一致(Hoglund &Leadbeater,2007;Perren et al.,2013;Yeung &Leadbeater,2007),本研究同样发现青少年敌意性归因能够预测其外化问题。敌意性归因与外化问题的关联可以由社会信息加工理论解释:在社会信息加工过程中,青少年对社会线索的敌意性解释会影响随后的目标确定、反应生成等一系列信息加工过程,并最终导致攻击等外化问题(Crick & Dodge,1994)。这些结果提示我们,对于攻击等外化问题的干预可以从降低儿童青少年的敌意性归因入手。

综上所述,班级平均受欺负水平对个体受欺负经历和外化问题的调节作用是通过敌意性归因的中介作用实现的。这一研究结果首次揭示了受欺负与外化问题的“健康环境悖论”现象的发生机制,阐明了班级平均受欺负水平如何影响受欺负个体的外化问题。然而,本研究中的敌意性归因仅解释了健康环境在受欺负与外化问题间的调节效应28.90%的变异,这意味着受欺负与外化问题的“健康环境悖论”可能还存在其他机制。根据社会信息加工理论(Crick & Dodge,1994),受欺负经历还会导致个体更易注意消极线索(Vythilingam et al.,2007)、对他人产生更多消极评价(纪林芹 等,2012)等。那么,健康环境在受欺负与外化问题之间的调节效应是否也会通过上述认知因素发挥作用,还有待未来进一步研究和探讨。

4.3 实践启示、局限及未来研究的展望

本研究结果拓展和深化了已有研究关于班级环境与受欺负者的心理社会适应关系的认识,并对受欺负者的干预具有一定的实践意义。首先,欺负干预相关的实践人员应重视健康环境下受欺负者的心理健康问题。在欺负预防与干预过程中,欺负发生率降低、受欺负者减少是一个必然过程,但在此过程中仍然经受欺负的个体可能会表现出更多情绪问题和行为问题。因此,教师在改善班级环境的同时,需要更加积极地关注仍然受到欺负的学生的心理状况和行为表现,及时察觉可能出现的状况并对此进行针对性干预。其次,在受欺负个体的干预过程中,教师应帮助学生形成恰当的归因方式。具体来说,在欺负事件发生后,教师可以向受欺负的学生说明,有很多人曾和他面临着同样的问题,并成功摆脱了困境(Schacter & Juvonen,2015),从而使受欺负的学生认识到自己没有受到他人刻意针对,并可以通过自身努力解决受欺负的问题。另外,在日常教学工作中,教师可通过设计旨在促进同学之间积极互动的游戏和活动,帮助学生建立良好的同伴信念,降低受欺负个体的敌意性归因倾向。

需要注意的是,本文尚存在一些局限,有待未来研究改善。首先,本研究采用横断研究设计,因此研究中仅揭示了受欺负、敌意性归因与儿童青少年外化问题的同时性关系。如已有研究所表明的,受欺负、敌意性归因与儿童青少年外化问题可能存在复杂的双向关系(Lansford et al.,2010;van Lier &Koot,2010)。因此,未来有必要采用纵向设计,考察个体受欺负经历、敌意性归因、外化问题和班级平均受欺负水平间是否存在相互影响。第二,本研究仅采用自我报告法测量了外化问题。受社会期望效应的影响,个体可能有意遮掩自身的问题行为,或者只报告较严重的问题行为(陈光辉 等,2009)。未来研究可以考虑采用同伴评定法和教师报告法等测量儿童青少年外化问题。

5 结论

本研究探讨了受欺负与外化问题关系的“健康环境悖论”现象及其发生机制,得出如下结论:

(1)班级平均受欺负水平能调节个体受欺负经历与外化问题的关系:在平均受欺负水平较低的班级中,受欺负个体会表现出更多的外化问题;

(2)班级平均受欺负水平对个体受欺负经历与外化问题的调节作用是通过敌意性归因实现的,较低班级平均受欺负水平会通过增强受欺负个体的敌意性归因,进而增加其外化问题。