悬挂式单轨交通运营监控与维修保障平台

陈 庆,王孔明,杨 阳,刘孜学,汪 峥

(中铁二院工程集团有限责任公司 科研院(产业中心),成都 610031)

悬挂式单轨又称“空轨”、“空铁”,是一种轻型、中速、中低运量的新型公共交通系统。与地铁相比,具有占地少、造价低、施工周期短、地形适应性强、景观效果好等优点,可充分利用城市空间,在国外应用十分广泛[1]。

目前,我国大约有20个城市已开展悬挂式单轨交通的规划和设计[2]。悬挂式单轨的轨道梁采用架空建设,内部空间极为狭窄,且轨道梁内布置有供电轨、通信信号设备等,人工巡检和维修作业十分不便[3]。在紧急和故障情况下,旅客无法借用轨道梁进行疏散,应急救援效率远低于地铁[4-5]。此外,轨道梁耐火性差,对火灾敏感,侧风也会影响列车正常运行。

根据悬挂式单轨交通的特点及业务需求,开展集成化运营监控与维修保障平台(简称:平台)研究与开发,打通全线运营业务信息链,实现综合监测、运营监控和维修保障信息化管理,确保各项设备设施处于健康状态,提高线路运营的稳定性和可靠性,增强安全保障能力,降低应急疏散概率。

1 悬挂式单轨交通运营安全保障现状与信息化需求

1.1 悬挂式单轨交通运营安全保障信息化现状

德国的悬挂式单轨交通运营线路短,定位于短途衔接线和试验线,没有配备运营安全保障信息化系统,采用传统人工检查和维修方式。日本悬挂式单轨系统运营线路长、运能较大、运营压力大,配备了一些信息化设备辅助人工巡检和维修,但无自动检测设备和监测系统,运营安全保障的信息化程度不高。

目前,国内对地铁、高铁、磁悬浮等轨道交通均已开展相应的运营安全保障体系研究[6-10]及安全保障系统[11-13]的研发和应用。悬挂式单轨交通系统在国内属于全新制式的城轨交通系统,目前尚无建成开通的运营线路。因此,国内相关单位尚未开展其运营安全保障体系的研究,缺乏相应的信息化产品。

1.2 国内悬挂式单轨交通运营安全保障的信息化需求

传统上国内轨道交通设备设施的检测和维修依据分专业设置的原则,划分为信号、通信、供电、工务等车间,各车间分别配备检测、维修设备及人员,独立开展作业。这种业务管理模式对于小规模线路,存在效率不高、定员较多的问题。另外,设施设备检测与维修主要采用人工巡检,基本采用定期修、故障修的策略,缺乏信息化检测检查手段,自动化程度低,效率不高,且容易因漏检而造成安全隐患。

与传统轨道交通相比,悬挂式单轨交通线路规模较小、工程造价相对较低,其运营与维修成本也应控制在相对较低的水平。因此,悬挂式单轨交通线路不能沿用传统轨道交通的运营管理与维修保障模式,应建立低成本、敏捷高效的综合运营与维修管理体系,消除专业分工形成的信息壁垒,建立数据共享和联动控制机制。同时,针对悬挂式单轨交通应急疏散难度大、轨道梁内多专业设备巡检和维修不便、对环境敏感等特点,需要对影响运营安全的各种潜在危险因素进行动态监测,对设备设施进行及时、经济的维护保养,在保障安全运营的前提下有效控制维修成本。

为此,有必要建立集综合监测、运营监控和维修保障为一体的信息系统平台,通过对各类设备设施及运行环境的状态监测、信息的自动实时采集、集中管理和综合利用,达到减员增效、控制运营维护成本、保障运营安全的目的。

2 平台总体设计

2.1 功能设计

平台功能框架如图1所示。

图1 系统功能框架

2.1.1 综合监测

通过监测信息采集和集中显示,对影响线路运营的不安全因素实施监控,进行实时报警,便于运营调度人员实时掌握运营动态,实施集中调度和统一指挥,提高调度效率和准确率。

(1)信息采集:通过接口获取影响线路运营的各类监测信息,包括列车位置及故障数据、信号设备状态数据、桥梁(含轨道梁)的结构/健康状态数据、火灾报警数据、环境与设备监控报警数据、限界监测数据、气象监测数据。

(2)集中监测:将采集到的监测数据进行规范化处理、分级分类和信息融合,以可视化方式在监控界面(包括调度终端、大屏等)上综合显示;平台的监控界面可与运行控制中心(OCC)的显示大屏统一设计和合并配置,实现资源共享。

(3)实时报警:对危及运营安全的监测动态及时报警,按照业务管理职责,自动向相关人员传递报警信息。

2.1.2 运营监控

对影响列车安全运行的各类不安全因素进行集中监控,在事故或不安全事件发生之前进行预警,预防事故发生,降低灾害的影响,降低应急疏散与救援的概率。

(1)危险判别:对桥梁/轨道梁/气象数据进行检测,通过建模分析,实现危险预判,提前预知可能发生的事故。

(2)综合预警:对影响运营的危险事件进行分类、分级管理和及时预警,便于调度人员进行应急处置。

(3)辅助决策:根据危险事件类型和级别,自动生成限速、停车等行车安全应急处置建议;通过与信号系统的接口,可将行车控制建议发送至信号系统和列车乘务员,以执行限速、降速、停车等行车控制指令。

2.1.3 维修保障

实现维修全过程的信息化管理和现场安全控制,规范作业组织实施流程,提高作业效率,强化安全措施的落实,保障作业安全。

(1)计划管理:实现跨专业的设备设施综合维修计划的编制、审批、下达及执行反馈监控,形成完整信息闭环;综合维修计划可根据维修要求及行车计划,合理统筹安排各类维修作业,并具备冲突检查机制,确保计划具备较高的兑现率,有效提升综合维修的效率。

(2)作业管理:调度人员完成维修作业的现场请点、销点进行登记,对现场作业进行全过程监控;对进出场的人员、携带的工器具等设备进行管理,保证作业结束后人员和设备完全出清。

2.2 架构设计

平台按处理逻辑可划分为接入层、数据层、逻辑层、应用层、表示层5个层次,如图2所示。

(1)表示层:实现信息综合显示,提供用户操作界面,实现人机交互。

(2)应用层:实现综合监测、运营监控、维保保障及系统管理与维护等功能。

(3)逻辑层:完成数据分析处理及业务处理逻辑的实现,包括检测分析、评估判断、预测和报警、控制策略、冲突检查等。

(4)数据层:负责各类数据的组织和存储,包括采集的气象、火灾、限界、桥梁/轨道梁及设备监测数据、列车运行监视与行车控制数据、列车故障数据、报警/预警数据等。

图2 平台架构设计示意

(5)接入层:通过开放的数据接口,将信号系统、火灾报警系统(FAS)、环境与设备监控系统(BAS)、限界系统、气象监测系统、桥梁/轨道梁监测系统等采集的监测数据实时接入平台。

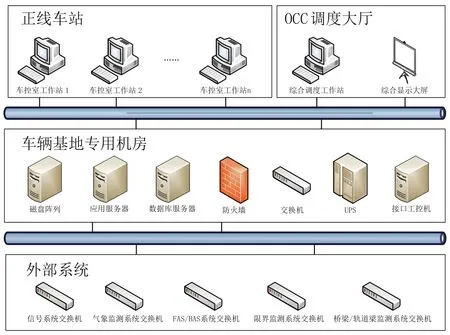

2.3 硬件设备构成与部署

平台的硬件及网络设备主要部署在线路的车辆基地专用机房、OCC及正线各车站的车控室,如图3所示。

专用机房内主要设置服务器、磁盘阵列、防火墙、接口工控机、交换机和不间断电源(UPS)等设备;OCC设置调度终端1台、综合显示大屏1套;正线各车站的车控室设置调度工作站1台。平台采用专用通信网络,满足所有设备的联网要求。

图3 系统硬件及网络设备构成

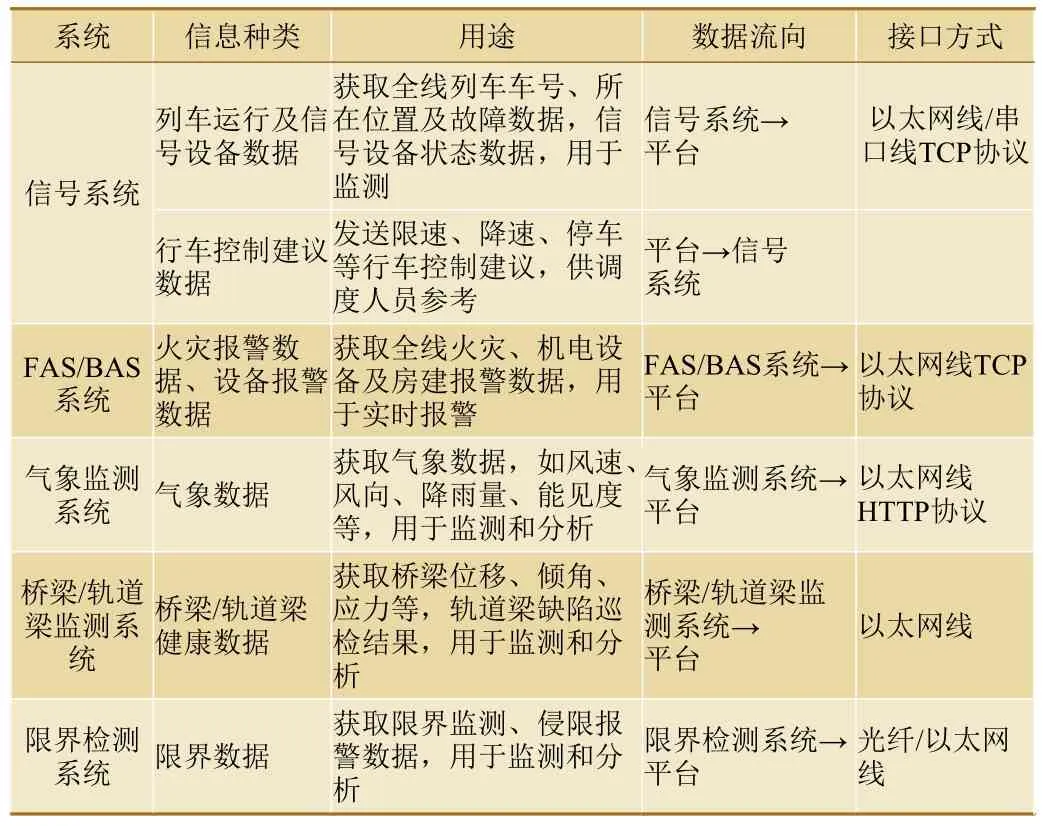

2.4 数据接口设计

平台与其它系统的主要数据接口见表1。

表1 与其它系统的数据接口

3 关键技术

3.1 综合运营和维修管理体制研究

传统的轨道交通专业分工管理模式不能满足悬挂式单轨交通安全、经济、高效的运营要求,需要构建综合运营与维修管理体系,对全线设备设施的检测、维修作业进行跨专业整合,可在一个统一的信息管理平台的支持下,实现多专业综合检测与维修业务的融合,实行统一作业管理和调度指挥。为此,对通信、信号、供电等各专业维修养护工作进行顶层设计和总体规划,制定综合维修计划,统一组织实施,全过程集中监控,形成发现问题—处理问题—解决问题—问题反馈的闭环控制。综合运营与维修管理打破传统专业分工界限,实现人员、设备、备品备件、维修工具等资源的优化配置,形成协调联动的调度指挥机制。

在此基础上,依据重新规划设计的综合运营与维修管理业务流程,进行平台应用软件的分析与设计。

3.2 辅助决策模型与智能分析算法

研究辅助决策模型和智能分析算法,对采集的动态监测数据、故障数据进行分析和计算,根据具体场景、业务规则等建立联动机制和安全联锁机制,提供实时预警、辅助决策支持和建议,增强调度人员应急处置效能;将设备设施的工作状态、维修要求与列车开行计划联动,提供冲突检查及列车运行建议。

3.3 开放接口设计

研究与通信、信号、供电、桥梁、车辆、限界等多专业的信息系统、机电设备的接口方案,采用开放的接口设计,提供灵活的接口配置,按接口规范和标准通信协议,统一采集各类设备状态数据、故障数据、日志数据、性能数据、环境数据等海量数据。

4 平台开发与实现

平台软件采用B/S应用模式,开发工具选用Visual Studio 2019,前端应用采用VUE 2.0,后台应用采用ASP.NET Core 3.1。

平台已通过具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的第三方测试机构的测试,获得测试报告和证书,系统性能测试结果见表2。

表2 平台测试结果

5 结束语

悬挂式单轨交通运营监控与维修保障平台是集全线综合监测、运营监控和维修保障为一体的综合化信息管理系统,具备智能分析处理与联动控制功能,可提供风险预判、处置建议与应急预案,有助于提高运营调度指挥和维修保障工作效率,增强应急反应能力,为保障线路安全运营提供强有力的技术手段,达到减员增效、降低运营维护成本的目的。

为满足日益增长的交通出行需求,国内多个城市已在规划和设计悬挂式单个轨线路。本文研究开发的悬挂式单轨交通运营监控与维修保障平台对我国悬挂式单轨交通线路的工程设计和运营规划有一定的借鉴意义。该平台产品尚未在实际运营线路中应用,下一步将结合具体运营线路的建设完成平台实施,在平台应用过程中对其功能和性能进行持续改进。