全球变暖对我国水稻业的影响研究

王赛男

摘要:我国气候受全球变暖影响,在气温、降水、极端天气现象三方面变化明显。受气候变化影响,我国水稻业的产量和质量大幅下降。为应对气候变化对水稻业的影响,从改良水稻品种和建立灾害预测体系两方面提出了建议。

关键词:全球变暖;气候变化;水稻业;因素与措施

近百年以来,人类不加控制地使用化石燃料,如煤、石油等,并大肆采伐树木,焚烧森林等等,诸如此类的活动都产生了大量的温室气体,使得世界平均气温上升趋势越来越明显,全球气候趋向变暖。气候与农业生产息息相关,全球变暖不可避免地对农业生产造成了一定的影响。水稻是世界上最重要的粮食作物之一,满足了全球近一半人口的生存需求。中国是世界上最大的稻米生产国和消费国,水稻产量在中国谷物产量中位居第一,超过半数以上的的中国人都将其作为主食。探究全球变暖对我国水稻业发展的影响并研究出相应的解决措施,是我国政府和农业工作者的工作的重点、难点,是保障我国粮食安全的途径之一,也对世界粮食安全意义重大。

1.受全球变暖影响的我国气候的变化和特点

我国受到全球气候变暖影响明显,其气候变化可从气温、降水、极端天气三个方面进行表述。

1.1气温上升趋势明显

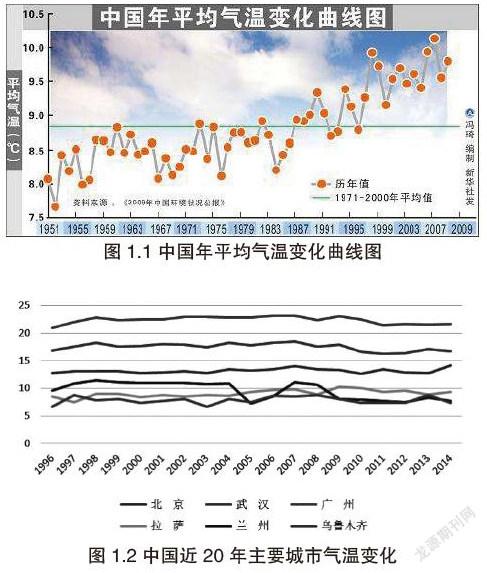

近百年来,我国地表年平均气温明显增长,增值高达0.9°C,而全球最高增温值仅0.85°C。同时如图1.1、图1.2所示,20世纪以来,我国的整体气温波动式上升,但各地的气温变化趋势却各有特点,并不完全相似,气温变化存在显著的区域性差异。总体来说,中西部地区的增温速率显著高于东部,北方地区增速明显超过了南部地区,其中又以青藏高原地区的增温速率最为突出。

1.2降水量季节性和区域性波动较大

据数据统计,“近50年来全国平均年降水量为747.5—927.6mm,平均为814.6mm,波动幅度为180.1mm[10]”,春季降水量基本保持稳定值,夏季和冬季降水量均呈上升趋势,降水总量年际变化并不明显。但是由于全球变暖的影响,我国东亚季风和夏季风一定程度上有所减弱,这对我国旱涝现象产生了显著影响。另外我国内部各地区降水变化趋势不一,根据对各地区年平均降水量的统计,我国各地区降水量由东南向西北呈减少趋势。同时与全国其他地区相比,华北、东北和西北地区年平均降水量的下降趋势尤为明显,其中华北平原地区年平均降水量变化量最大。

1.3极端气候事件频繁发生

近年来,一些极端气候事件频繁发生,如洪水、旱灾、沙尘暴、持续高温等,对人民的生命健康和经济财产造成了巨大威胁。极端天气事件的频繁发生,加之受其灾害影响地区数量不断增长,危害影响程度急剧加重,直接或间接造成的经济损失不可估量,导致我国的粮食生产和农业無法实现可持续发展。以旱灾为例,近50年来全国共发生164次区域性气象干旱事件,其中极端气象干旱事件达16次,严重气象干旱事件达33次,中度气象干旱事件超60次,轻度气象干旱事件也有50次之多。除原有的极端灾害天气外,越来越多的新极端灾害天气出现并威胁着农业生产,如2008年南方大范围的冰冻雨雪天气造成大量农作物遭受冻害,低温寡照使得农作物因光照水分等缺乏而产量下降甚至枯萎等。

2.全球变暖对水稻生产的影响

2.1全球变暖对水稻产量的影响

韩芳玉等人的研究表明,高温对水稻生产呈倒U型的影响。该结果表示在一定温度范围内,气温的上升会增加稻米生产量,但如果气温高于某个临界温度值后,水稻产量则与气温呈负相关。经计算,稻米生长发育的最高适宜温度约为32℃,这一结果符合我国往年水稻生长期气温状况。但是近年来,全球变暖导致我国年均温有明显的上升趋势,超出水稻的最适宜生长温度界限,水稻生长发育加快,这不利于水稻分蘖数增加,将导致水稻总干重和穗重下降。另外据研究表明,在一定温度范围内,随着气温每增高1°C,水稻的生育期会缩短7天到8天;而如果气温增幅大于2.5℃,则稻米单产也会不断减少。例如,近年来,长江中游地区早稻生育期大约缩短了5天,而晚稻的生育期大约缩短了4天,这使得该地区双季稻产量明显下降。另一方面,温度升高容易引起高温热害等灾害,它会造成稻米呼吸作用加强和茎鞘运输功用减弱等现象,导致养分的损耗增加和运输不通畅,造成稻米结实率下降,从而造成产量下降。

水稻对水分和光照的要求很高,生长期的不同阶段对水分和光照的要求是不同的。全球变暖导致我国夏季和冬季降水量显著增加,影响了水稻生长期内的水分和光照条件,从而影响水稻产量。我国北方稻区生长季平均降水量低于水稻生长期需水量,其中西北区年平均降水量仅350mm左右,仅靠降水,远远满足不了水稻生长期对水分的需求。所以全球变暖导致的降水量增加,可促进当地稻米生产量的提高。与此相反,南方稻区原本年降水量足够充沛,全球变暖导致各地区近年来降水量迅速上升,远远超过水稻生长需水量的极限值。高强度的降水,不仅导致稻田土壤含氧量、水稻分蘖数的下降,大大延缓了水稻生长发育的速度,还大大增加了洪涝、暴雨等灾害爆发的可能性,不利于水稻的开花授粉。同时降水过多会导致日照时间缩短,水稻无法获得充足的光照,影响光合作用的进行,影响水稻籽粒的形成,并最终影响水稻总产量。

另外,我国极端天气现象频繁发生,形成了旱时更旱,涝时更涝的不利局面,农业灾害频发。同时由于全球变暖的影响,农业灾害的受灾地区范围不断扩大,受灾程度不断加重,造成水稻产量急剧减少和巨大的经济损失等后果。例如近年来我国长江以南地区极端降雨现象发生次数频繁,甚至导致了洪水、泥石流、山体滑坡等次生灾害,毁坏了大量的农业基础设施建设,对农业生产造成了不可控制的影响。除了毁坏农业基础设施建设,极端天气现象也大大增加了农业生产的成本。由于极端天气的影响,使水稻原本可以自然获得的光照、水分等资源需要人们人工给予,大大增加了生产成本。

2.2全球变暖对水稻质量的影响

全球变暖很大程度上是由于温室气体的大量排放引起的,据研究表明,温室气体的排放会导致稻米品质的下降,二氧化碳气体在温室气体中占据主导地位。空气中二氧化碳浓度的上升一定程度上会对水稻的光合作用产生不利影响,从而影响水稻质量。郭夏宇等人对白莉萍的研究和杨连新等人的发现进行研究分析,他们从中得出结论:二氧化碳浓度的升高会提高水稻籽粒直链淀粉的含量,从而导致人体体内重要营养元素铁和锌的浓度下降。并且二氧化碳等温室气体浓度的升高使稻米的恶白粒率、恶白度、糊化温度和最高粘度极显著提高,整精米率极显著降低,稻米氨基酸等营养物质含量明显下降。这些研究结果证明了全球变暖一定程度上导致水稻品质下降。在当今人民追求高品质生活的时代,这一改变应该引起关注与重视。

3.应对全球变暖对水稻生产影响的措施

3.1研发选育高产优质抗逆性强的作物新品种

在全球变暖的背景下,我国气候一定程度上有所改变,水稻生产区的自然条件也随之改变。1973年,袁隆平实现了“三系” (即雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系)配套,培育出了杂交水稻,并于1976 年开始在全国大面积推广应用,相较于普通水稻,这种杂交水稻在生长势和产量方面都有很大优势大大提高了我国水稻的产量。杂交水稻的出现说明一定程度上人类可以对作物种子施加影响,使其使用自然环境和人类生产需要。而今面对水稻质量产量下降的双重危机,我国应该根据现实自然条件研发选育高产优质抗逆性强的水稻作物新品种,因地制宜地进行粮食生产经营活动。根据不同水稻生产区易发多发的农业灾害,着重提高水稻品种的抗病抗灾性,做到有重点,有针对性地改良水稻。

3.2加强灾害性天气的预测预报及预防工作

水稻生长发育时期对于水分、光照、温度等条件要求比较苛刻,连续高温或低温寡照等天气都会对水稻成长和产量带来不良反应。近几年来,水稻生产期内灾害性天气出现较频繁。例如2015年8月至9月,我国长江中游地区出现了连续高温天气,导致当年水稻产量大受影响。因此,做好对农业极端灾害性天气的预测预报及防范管理工作,进一步改善提高气候变化和气象灾害自动监测预警系统,建立各级气象灾害应急管理系统和完善的救灾应急体系,提高防灾抗灾能力,争取能在第一时间对突发、重大气象灾害进行控制,将全球变暖对水稻生产造成的影响降到最低。

3.3重新安排水稻种植布局和种植时间

随着气温和降水量的变化,原有各地水稻种植区的种植面积或扩大或缩小,或北移或南移,种植制度也在一定程度上有所改变。我国农业生产者应该时刻关注自然条件的变化,因时而变,顺应自然,懂得变通,根据当下的自然条件决定水稻的种植范围和种植制度,不囿于常规。根据Reyenga等人和郑小华等人的研究,我们可以基本得出在全球变暖的大背景下,水稻种植界限将不同程度地北移。由赵锦等人研究分析,我们发现在全球变暖的背景下,南方熟制为一年一熟和一年二熟的地区面积明显缩小,而熟制为一年三熟的地区面积扩大,南方地区多数种植界限有北移西移的趋势。根据现实自然情况重新合理布局水稻种植布局和种植时间,一方面有利于防止农业资源的浪费,另一方面有利于最大限度利用自然资源,提高水稻產量。

参考文献:

[1]《科技部 环境保护部 气象局关于印发〈“十三五”应对气候变化科技创新专项规划〉的通知》,中华人民共和国科学技术部网站, http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170517_132850.htm,2017年4月27日.

[2]本刊编辑部. 引领世界潮流的中国水稻业蓄势待发[J] 粮食科技与经济 2003,5:14—15.

[3]曾小艳,郭兴旭. 极端天气、粮食产量波动与农业天气风险管理[J]. 江苏农业科学,2017,45(11):306-309.

[4]曾志勇. 气候变化对农业影响的研究进展与前沿———以水稻为例[J]. 江苏农业科学,2019,47(3):20-26.

[5]郭夏宇,艾治勇,龙继锐. 气候变化对中国水稻生产的影响[J] 湖南农业科学 2018,7:51-54.

[6]韩芳玉,张俊飚,程琳琳,童庆蒙,刘勇. 气候变化对中国水稻产量及其区域差异性的影响[J] 生态与农村环境学报 2019,35(3):283-289.

[7]邵光普. 从地理学角度看中国气候变化[J] 河南科技 2019,1:146-148.

[8]许吟隆. 气候变化对中国农业生产的影响与适应对策[J] 农业科技培训 2018,11:29-31.

[9]袁隆平. 中国杂交水稻的研究与发展[J]. 科技导报, 2016, 34(20): 64-65.

[10]张玉周. 气候变化背景下我国粮食安全面临挑战及其应对[J] 中州学刊 2018,9:43—46.