敦煌绘画中的盘花图像初探*

史忠平

鲜花供养是佛教供养中最常见的形式。根据佛经的描述,鲜花供养有几个特点:第一,用鲜花供养佛,不但能够让诸佛欢喜,所求必获,而且还能积累功德、获得福报。第二,鲜花供养的对象不仅是佛,还可以是佛塔、菩萨、金刚、诸天等。第三,鲜花供养的方式主要有两种,一种是持花供养,一种是散花供养。第四,佛教经典对供养鲜花的种类、名称、颜色,以及味道等有所规定,但从广义上讲,凡是“色香味触适悦人心”的水陆所生种种诸花都可拿来供养诸佛。

正因鲜花供养在佛教中具有极其重要的地位,所以,在佛教美术中便存在大量的手持供养花卉图像,也正因为佛经所述供养之花范围非常宽泛,且很少对其作出名称、造型等方面的明确要求,其在佛教美术中的表现也就丰富多彩,盘中花卉便是其中一类。

在敦煌壁画、绢画、纸画中,存在大量表示供养的盘中花卉,并主要以持物形式出现在菩萨、弟子、飞天、供养人等的手中。这些花卉几乎贯穿于敦煌绘画发展的每一个历史阶段,总括起来,主要有盘中莲花、蜀葵和牡丹三大类。

一 盘中莲花

莲花在佛教中有着神圣的地位,以至于有人将佛教比喻为“莲花的宗教”,所以在佛教美术中莲花形象备受重视,也被作为盘中花卉大量描绘出来。从敦煌绘画中的绘制情况来看,盘中莲花主要有四种造型:

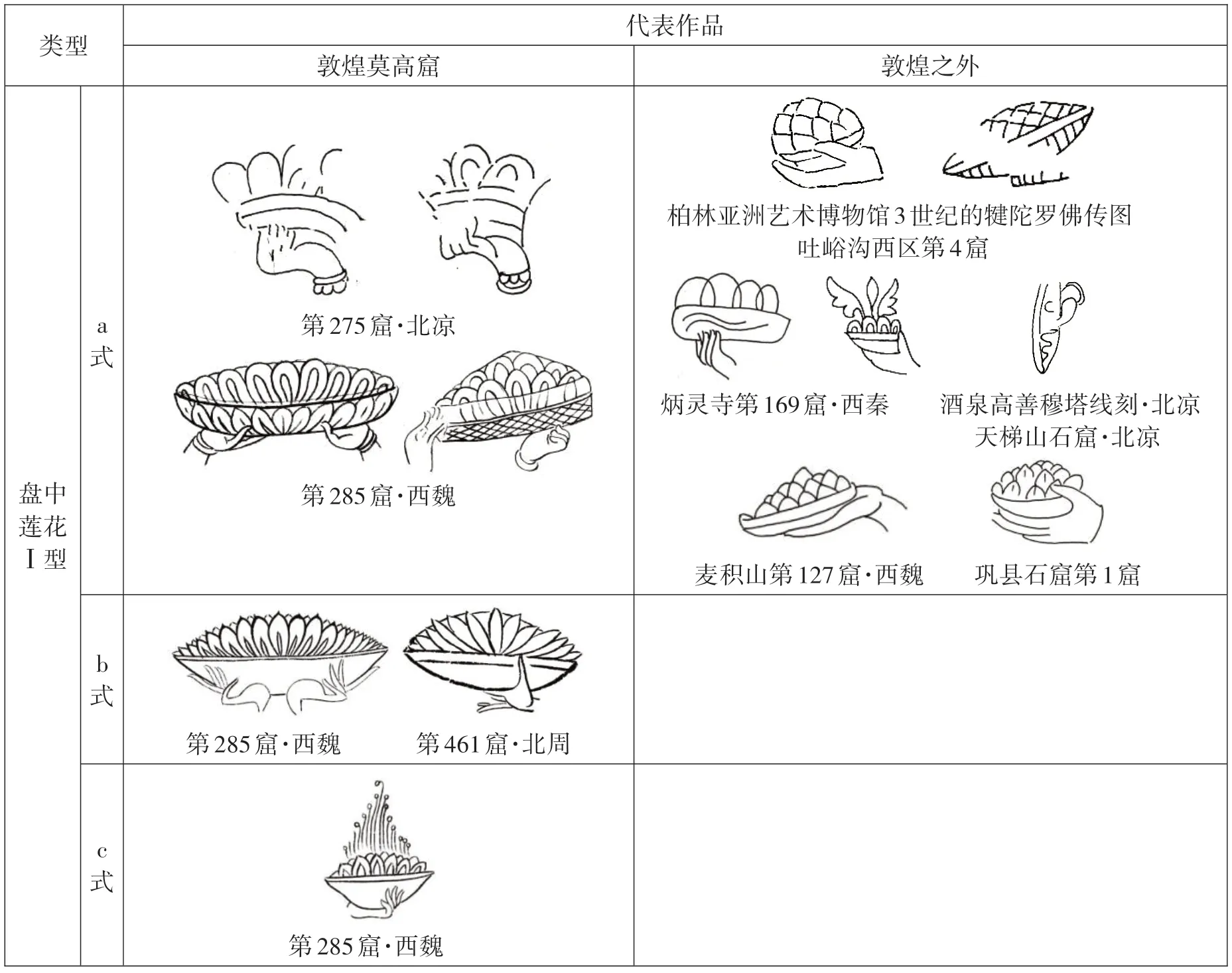

Ⅰ型:橄榄形。盘中莲花以侧面的视角进行描绘,主要呈扇形或尖塔形整齐排列,外形比较规矩,花与盘相结合,整体外观好似橄榄球。此型盘中莲花根据造型表现又可分三式:

a式:莲瓣肥短、圆秃。有的表现手法简约粗率,仅用几个连续的圆圈表示双层莲瓣。如莫高窟北凉第272 窟窟顶南披飞天、第275 窟南壁供养菩萨手中所持。有的表现精致细腻,如西魏第285窟西壁正龛内北侧、南侧“凤车及武士图”中菩萨手中所持。

b 式:莲瓣细长,尖而圆润。以莫高窟西魏第285 窟、北周第461 窟为代表。另外在莫高窟西魏第431窟、第288窟,北周第428窟,隋代第282窟、第419窟、第427窟等窟中都有大量表现。尤其是在莫高窟第285窟中,菩萨、弟子、供养人手持此型莲花盘者多达27身左右。

c式:在莫高窟西魏第431、248、285、288等窟中,还能见到在莲花上方浮动蝌蚪状花蕊的造型。

在同处甘肃境内的炳灵寺第169窟北壁后部的维摩诘经变壁画、武威天梯山石窟第4窟中心柱正面壁画的飞天,以及酒泉北凉穆善石塔神王线刻手中都能见到a 式肥短、圆秃的盘中莲花,并且造型与莫高窟北凉第272窟、第275窟,西魏第285窟如出一辙。李静杰曾针对炳灵寺第169窟飞天手托花盘供养的图像指出,不能否认在更西的地方存在着影响的因素,并明确说这是源于犍陀罗的造型①李静杰:《炳灵寺第169窟西秦图像反映的犍陀罗文化因素东传情况》,《敦煌研究》2017年第3期,第16~33页。。如果沿着这一思路进行考察,则会发现在印度雕刻中,从侧面表现的盘中莲花主要有两种情况。一种以巴尔胡特的“窣堵波供养图”(图1)为代表。其中飞天一手托花盘,一手散花,花盘较小,花瓣较大,呈菱形,有明显的棱角,花瓣中间有筋脉。这种莲花造型在马图拉雕刻中也能见到。另一种以桑奇第1 塔门柱雕刻“窣堵波供养图”或“圣树供养图”为代表。在这些画面中,半人半鸟的飞天一手持花环,一手托花盘,花盘扁平,花瓣排列密集,呈圆点或网格状(图2)。在藏于柏林亚洲艺术博物馆3 世纪的犍陀罗佛传图、藏于罗马东方艺术博物馆贵霜时代的供养者等雕刻中也能够看到这种盘花更为明确的造型。

图1 窣堵波供养图 美国弗利尔美术馆藏

图2 桑奇第1塔东门浮雕

印度雕刻中侧面造型的盘中莲花影响到新疆石窟。在克孜尔约4 世纪的第47 窟(图版肆,4)、第38 窟,6 世纪的第196 窟(图版肆,5)壁画中都能见到。尤其是库木吐喇第46 窟手持花盘的形象较多,其盘中莲花呈网格状排成尖塔形状,形象比较明确。

由此可见,敦煌绘画中的a式盘中莲花是受印度、西域侧面造型莲盘影响的结果。按炳灵寺第169 窟是目前最早有确切纪年的石窟,武威天梯山石窟是佛教传入中国最早的圣地之一的情况分析,炳灵寺、天梯山与莫高窟第272、275窟的盘中莲花,可以看作是佛教初传阶段,对印度和西域盘花侧面造型的简单模仿。

而b式盘中莲花整体细长,尖而圆润的形象,可以考虑中国传统的影响。因为在南朝邓县的彩色画像砖(图版肆,6)、丹阳胡桥宝山南朝墓砖画天人中(图版肆,7),我们可以看到手持莲盘的形象,盘中莲花即是舒展、尖长、圆润,富有飞动之感的造型。

总体来讲,a、b 二式盘中莲花的侧视样式,源于印度、西域的痕迹比较明显,期间虽然受到南朝和地域风格的影响,但对造型的改变总体上是微乎其微的。从时间和地域来看,此类盘中莲花从十六国到唐宋时期,是全国多地流行时间最长,流行范围最广的样式之一。如在敦煌之外,麦积山北魏第76 窟窟顶飞天(图版伍,1)、西魏第127 窟左壁龛内菩萨、唐代第5 窟廊右侧顶部平棊飞天,拉梢寺千佛洞北周第15 龛顶部飞天,巩县石窟第1 窟礼佛图中的供养人、西壁第2 龛上部北侧飞天,龙门石窟北魏宾阳中洞、莲花洞飞天,云冈石窟北魏第20窟飞天(图版伍,2),大足北山第53窟前蜀飞天手中都表现了此型莲盘。至于c式在敦煌的时间较短且集中在早期,数量也少,应该是佛经中所谓“金刚为须”的莲花的描绘。

Ⅱ型:自然形。此型的主要特点是追求自然变化,不拘泥于既定的程式。又有三式:

a式:盘中的莲花已经突破了规矩的外形,变得生动自然。既在局部体现了莲花的基本形象,又从整体上创造性的表现了一类生机勃勃、富有生命力的花草意象。如莫高窟初唐第321 窟南壁经变画中菩萨手中的花盘。

b式:莲花瓣细长,排列密集,以莲叶为盘,但莲叶与莲瓣造型区别不大。以榆林窟中唐第25窟北壁佛东侧菩萨和南壁佛东侧菩萨手中盘花为代表。

c式:莲叶硕大,翻转变化,自然充当花盘。如莫高窟盛唐第320窟南壁经变画中菩萨、第172窟南壁观无量寿经变中菩萨,晚唐第12 窟西壁龛外普贤变、文殊变中菩萨手中所持。尤其是第172窟、第12窟中的叶盘,莲叶自然翻卷,构思巧妙,表现到位,体现了画家的智慧。

Ⅱ型盘中莲花主要从唐代开始流行,整体呈现三种造型特点。第一是花瓣外形自然,层次不齐,分组盛在盘中,以a式为代表。第二是莲瓣细密、尖长,以b式为代表。第三是莲叶硕大,形成托盘,中有花朵,以c 式为代表。这三种造型与印度雕刻中充满秩序和装饰感的情形显然有所不同。但是,在印度阿旃陀石窟以及斯里兰卡等壁画中却存在相似的形象。比如在阿旃陀第1窟、第2窟、第16窟供养者,以及斯里兰卡狮子岩散花天女手中都可以看到像a式一样形态自然,分组放在盘中的图像(图版伍,3~6)。阿旃陀第1 窟著名的持莲花菩萨,手中细密的莲花造型与b 式非常相似。而阿旃陀第2窟飞天(图版伍,7)、第17窟天人手中所持的莲叶盘(图版伍,8),又与c式造型很是接近。Ⅱ型盘中莲花在敦煌之外的石窟雕刻中很少见到,其在敦煌绘画中的表现,除了地域文化影响下的自身特征外,不能不考虑与印度壁画之间的关联。因为,从时间上看,阿旃陀第1、2、16、17 窟壁画均是略早于唐代的印度佛教绘画精品。而关于阿旃陀石窟的记载也出现在玄奘的《大唐西域记》之中。由此,敦煌此型盘中莲花从唐代开始出现也并非偶然。

Ⅲ型:莲花石榴形。此型盘中有莲花,花心有石榴形象,石榴中又生花卉。这种图像在唐、五代、宋时均有描绘。如莫高窟盛唐第172窟南、北壁观无量寿经变中均有菩萨持此花盘。晚唐第12窟西壁龛外文殊变、普贤变中,菩萨所持盘花中石榴上用白粉点漆,颇为独特。莫高窟五代第36窟南壁文殊变中,一菩萨手捧盘花,盘中莲花石榴,线描工整,晕染用色薄而有厚重之感,体现了五代时期的特殊风格。

从敦煌绘画的整体发展来看,莲花石榴组合图像是在唐代开始出现并流行的。其不仅被描绘在手持花盘里,而且作为折枝花被直接持在菩萨、弟子等的手中,如莫高窟初唐第322 窟、盛唐第217 窟龛顶菩萨、中唐第112 窟南壁观无量寿经变东侧菩萨手中都持有带有石榴的莲花。同时,在敦煌唐代及以后的藻井图案和经变画里的台阶图案中也存在大量的此类造型。这种组合还被表现在敦煌之外的美术遗存之中。如在河南巩县宋陵望柱基部花纹中,就表现了莲花石榴的形象,其造型与敦煌基本一致。莲花石榴组合造型的出现,一方面要考虑二者在佛教寓意方面的结合,因为,石榴又被称为吉祥果、子满果、颇罗果、息怖木等,为鬼子母神右手所持之物,可以破除魔障。在佛教中,其花少果多,表示“因行”少而得大果之意。而莲花在佛教中的地位自不必多言。所以,莲花石榴的结合必然代表着佛教寓意的叠加与升级。另一方面则要考虑文化交流的影响。因为,石榴原产于西域,石榴纹样最初也传自西域。在阿富汗巴米扬石窟第167窟约绘于公元6-7世纪的壁画中就有此纹样,对敦煌唐代石榴装饰纹样产生了一定的影响①关友惠:《敦煌装饰图案》,上海:华东师范大学出版社,2016,第123页。。而从绫锦、铜器和金银器等外来文化中借用图案也是初唐以来莲花石榴图案形成的因素之一。另外,从陕西历史博物馆藏初唐时期的四鸾菱花镜以石榴纹为主纹饰的现象来看,敦煌莲花石榴形象的出现也与中原有着某种承袭关系②关友惠:《敦煌装饰图案》,上海:华东师范大学出版社,2016,第123~124页。。

Ⅳ型:宝相花型。从形象上看,与前几种造型有所不同,既有莲花的特征,又不全是莲花,有近似牡丹的云曲形或桃形花瓣,但又比较简单。可以说是介于莲花与牡丹之间的一种造型。莫高窟盛唐第66窟、中唐第112窟和榆林窟中唐第25窟南壁经变画中的菩萨手中盘花可为代表。

在敦煌石窟中,从唐代开始流行一种被学界称为“宝相花”的图案。从现有资料看,关于“宝相花”的研究已经取得了丰硕的成果,但“何谓宝相花,目前还没有统一的定义,也没有统一的划分,同一种纹样在不同书籍中有不同的称呼”①陈振旺:《隋及唐前期莫高窟藻井图案研究》,《兰州大学博士学位论文》,2018,第129页。。即便如此,我们从前人的研究中仍然可以了解到“宝相花”的几个基本特征:其一,“无论是‘宝花’还是‘宝相花’均与佛教祥瑞的意象相关”②陈振旺:《隋及唐前期莫高窟藻井图案研究》,《兰州大学博士学位论文》,2018,第192页。;其二,宝相花的本义就是莲花,但花形外沿甚圆,结构呈收合状,花瓣层次比较复杂,是唐代流行最为广泛的纹样③关友惠:《敦煌石窟全集·图案卷(下)》,北京:商务印书馆,2003,第45~48页。;其三,宝相花是综合牡丹、莲花的特征绘制而成的一种团花图案,但既不似牡丹,也不似莲花④欧阳琳:《敦煌图案解析》,兰州:甘肃文化出版社,2007,第217页。。由此可见,Ⅳ型盘中莲花,虽然不像敦煌石窟装饰图案中的“宝相花纹”那样繁复,但其基本形象与前人对“宝相花”的描述保持一致。

二 盘中蜀葵

自唐五代开始,蜀葵花被越来越多的描绘在手持花盘之中。是一种由桃形花瓣组合呈“十”字形开放的团花。有的平面展开,中间有圆圈形花心。有的具有一点透视关系,暗示一种花瓣的前后位置,花心有尖柱状花蕊,一朵或数朵共置一盘,周围绿叶环绕。此类盘花在中唐莫高窟第159 窟西壁普贤菩萨、第231 窟东壁供养人手中已经有出色的表现。到莫高窟第61 窟、第390 窟五代、宋代所绘的供养人和菩萨手中,达到数量和质量的双高峰。除此之外,莫高窟第303 窟、第220 窟、第320 窟、第420 窟中,都有宋代绘制的盘中蜀葵。西夏时期西千佛洞第4 窟供养菩萨手中盘花造型也沿袭这种形式,只是花朵数量增加了。

在佛教文献中,蜀葵不仅是一种用以揩摩的植物,而且具有祈祷、禳灾、供养的功能,同时,还有一定的药用价值。在中国传统文化中,蜀葵又有着“忠君报国”的象征寓意。所以,自唐代以来,陕西乾县唐章怀太子墓、懿德太子墓、永泰公主墓,山西万荣县唐薛儆墓,西安市长安区杜曲镇西韦村西北少陵原畔兴教寺石槽等线刻画中,都描绘了蜀葵。敦煌石窟中,蜀葵图像也始于唐代,且常与萱草同时出现,传递着“忠孝”的寓意,与长安京畿地区的同类图像极为相似。至宋、回鹘、西夏时期,敦煌石窟尤其是莫高窟中,蜀葵图像常被大面积连片绘制于西壁佛龛内外或罗汉图中(图16)。成为一类形象明确,数量庞大,位置显著的花卉。其花朵有近似牡丹与莲花的造型,但最为普遍的则是此类盘中蜀葵所呈现的样子。所以说,盘中蜀葵的出现主要是敦煌绘画中自唐以来蜀葵图像流行的结果。

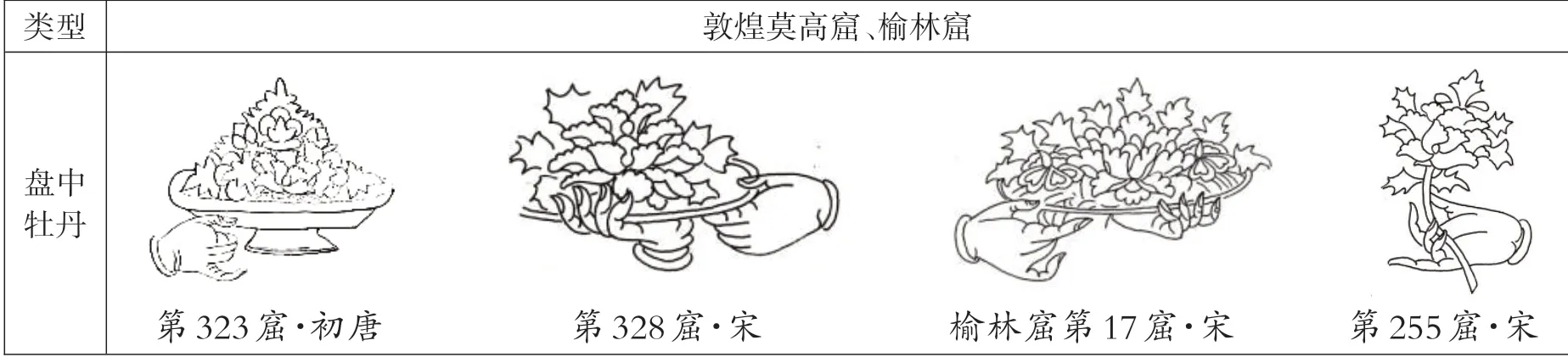

三 盘中牡丹

敦煌绘画中,也有少数牡丹图像。其中牡丹形象,比较写实。如唐乾宁四年绢画《炽盛光佛与五星图》中,东方木星手捧花盘,鲜花形象即为牡丹。莫高窟五代第61窟南壁下部东起第一身供养人,第323窟甬道南壁西夏画供养菩萨所持盘中也都是牡丹花。榆林窟第17窟前室北壁宋代供养菩萨手端花盘,牡丹盛开,娇艳多姿,是牡丹花供养图像中的代表作。

自唐以来,赏花成为一种时尚,而对牡丹的观赏就是其中之一。如李肇《唐国史补》言“京城贵游,尚牡丹三十余年矣。每春暮,车马若狂,以不耽玩为耻”①李肇:《唐国史补(卷中)[DB/OL],明津逮秘书本,第17页。。唐宋著名诗人李正封、刘禹锡、王维、李商隐、白居易、欧阳修、杨万里等都曾写过赞誉牡丹的诗篇。牡丹的娇贵也被画家们所表现,在周昉的《簪花仕女图》中,中部侍女手中的团扇上就绘有折枝牡丹。可以说,牡丹作为造型复杂的花卉在唐五代宋时期不仅成为画家们尝试表现的对象,而且在技术上达到了较高的水平,如徐熙的《玉堂富贵图》就是典型代表(图版伍,9)。而这一花鸟画发展中的变化也在墓室和石窟绘画中得以体现。如曲阳五代王处直墓后室北壁屏风花鸟画、黑水城X.2439 号绢本彩绘西夏水月观音图(图版伍,10)、宋代山西高平开化寺供养菩萨、安岳圆觉洞北宋飞天(图版伍,11)、大足妙高山第4号窟观音窟右壁南宋飞天手中的雕刻牡丹(图版伍,12)等。在敦煌绘画中,正如前文所说,不仅在“宝相花”等图案中引入了大量的牡丹花元素,而且将牡丹绘制在花盘或花篮之中,亦或是作为独立的画面来表现。如在法国吉美博物馆藏五代时期纸本水月观音图中,观音面前石座上就有花篮,花篮中有盛开的牡丹(图版伍,13)。榆林窟第29窟北壁西夏水月观音前面就有具有一定独幅画性质的牡丹。由此可见,牡丹作为供养花卉出现在敦煌唐宋时期的人物手中或花盘之中也是可以理解的了。

结 语

盘花供养是佛教鲜花供养的主要组成部分。种种迹象表明,盘花供养在敦煌非常流行,这不仅体现在敦煌绘画大量绘制供养盘花图像上,而且体现在敦煌文献的记载之中。如在藏经洞写本《什物历》中就多次出现“競盘”、“竸盘”、“擎盘”和“檠盘”等字眼。对此,沙武田曾作过研究,得出的结论是:一、《什物历》中各种盘的名称“当是指同一种东西,而着眼点在‘盘’上”。二、“《什物历》中的“花擎盘”是花托盘的意思,在以鲜花供养佛陀时,它被用来盛装鲜花”①沙武田、李玭玭:《佛教花供养在唐五代敦煌地区的表现》,《敦煌学辑刊》2018年第3期,第130~148页。。

从前文的论述中,我们可以得到以下几点认识:

其一,虽然佛经对供养鲜花并没有做出非常严格的规定,但从敦煌绘画盘花的表现来看,画工们还是有所选择的以与佛教关系最为密切的莲花为主要表现对象。盘中莲花的绘制,代表印度风格的侧面莲花造型自北凉至隋代盛行并持续出现在之后的各个朝代。伴随佛教及佛教美术中国化的进程,盘中莲花造型虽然受到本土影响出现了诸多嫁接、变体,以及由装饰性向写实性演变的情况,但对莲花作为佛教清净象征的基本认同并没有改变。

其二,除莲花之外的诸多花卉,蜀葵与牡丹以其美好的寓意、美观的造型在唐宋时期被移至佛教人物的花盘之中,一方面表现对鲜花供养的虔诚,另一方面体现了敦煌佛教绘画对整个中国花卉画全面繁荣的回应。

其三,我们考察敦煌绘画中的盘花,既不能忽略其自身的发展演变轨迹,也不能脱离敦煌艺术的整体框架,因为我们看到每个洞窟中的盘中花卉都不是孤立的,而是与同窟、同时代的空中散花、手持折枝花、地上生长之花,以及图案装饰之花都是一致的。同时,与敦煌之外的石窟绘画、墓室壁画,以及传世卷轴画也都是同步的,均在大的时空区间内反映着我国绘画艺术的时代风格。

其四,敦煌绘画中的盘花虽然不及人物画、山水画那样醒目,但其与散落在敦煌艺术中的各种花卉及鸟兽一道,共同构成了敦煌乃至中国花鸟画的图像资料,是我们深入认识花鸟画发展的主要依据之一。