审计师处罚的市场溢出效应研究

任永平,徐梦琪

(上海大学管理学院,上海 200444)

一、引言

资本市场的飞速发展为我国的经济增长做出了巨大的贡献,同时也对会计信息质量提出了更高要求。由于信息不对称,投资者属于信息弱势方,对企业价值的判断主要是基于公开渠道披露的信息,其中财务信息是其重要方面。因此,财务信息的真实性也就成了影响投资者决策的重要因素。审计师在资本市场中扮演着“看门人”的角色,其为上市公司提供财务报表鉴证服务。审计师在一定程度上保证了财务信息的可靠性,从而减少代理成本,保护投资者利益。

监督者也须受到监督。在我国,审计师受到政府部门和行业内部的监管,证监会的监管具有权威性,处罚力度也较大。在2016-2018年间,有8家会计师事务所因为审计失败而受到证监会行政处罚,其中立信和瑞华被多次处罚。当审计师因未尽勤勉义务受到证监会的行政处罚时,必然会对审计师、审计组、审计所乃至整个审计行业的声誉造成影响,引起投资者对其审计质量的质疑,从而影响其审计的财务报表可信度,影响投资者股票交易决策。资本市场是否会对受处罚审计师和事务所发挥惩戒作用,致使其审计客户股价发生异常波动,产生市场溢出效应,以及市场溢出效应是否存在“差序格局”现象,其与处罚力度、客户产权性质等有何关系,是本文要探讨的主要问题。

本文运用事件研究法研究了审计师和事务所被证监会行政处罚这一事件,是否会对受处罚审计师(即“受罚审计师”)审计的除涉案公司以外的其他审计客户以及其同组同事(即“同组审计师”)和其同所同事(即“同所审计师”)的审计客户的股价产生影响,并利用多元回归分析方法研究市场溢出效应的“差序格局”现象以及事务所处罚力度与审计客户产权性质对市场溢出效应的影响。

本文的研究贡献主要体现在以下几个方面:(1)本文利用大样本数据证实了审计师(所)处罚对审计客户股价产生的影响,丰富了审计师惩戒的溢出效应研究;(2)市场溢出效应的传播路径为以受处罚审计师为中心,向同组同事、同所同事逐渐往外溢出,且溢出程度逐渐减弱,具有“差序格局”现象;(3)市场溢出效应受到事务所处罚力度和客户产权性质的影响。研究结论对审计师、上市公司,以及监管部门均具有一定的启发意义。

二、文献综述与研究问题

(一)市场溢出效应及“差序格局”现象

声誉机制在本质上是一种信号传递机制,声誉可以传递信息。由于信息不对称,买方对产品或服务掌握的信息较少,处于信息劣势方,往往会把卖方的声誉作为产品质量的担保。在审计市场,审计师声誉可以用来衡量审计质量。当审计师和事务所被证监会处罚,表明其过去提供的审计服务存在质量问题,必然会对其所审计客户产生负面影响。

很早就有学者研究审计师声誉受损对审计客户股价造成的影响,Michael Firth的研究发现,英国商务部对审计师进行批评后会导致审计客户股价发生较小幅度的降低。[1]Chaney和Philipich研究发现,安然事件的审计公司安达信在被宣告审计失败时,其所审计的其他上市公司在事件日后三天内异常收益率都显著为负,且审计失败发生所在分所的审计客户遭受的负面影响更大。[2]Krishnamurthy、Zhou和Zhou以安达信被起诉的消息曝光日作为事件发生日,也得出了相同的结论。[3]Asthana,Krishnan和Balsam进一步检验了更换事务所的客户在丑闻曝光后事件窗以及更换事务所事件窗的市场反应,发现在丑闻曝光事件窗内负异常收益率越大的客户在更换事务所事件窗口内的正异常收益率越大,说明更换事务所的行为给投资者传递了信息,增强了投资者对其财务报告的信任度。研究还发现,审计师处罚对同行业会产生溢出效应,使得“五大”中三大所的审计客户也出现了显著的负异常收益率。[4]可见,当时“五大”是一个声誉共同体,其中一家事务所发生审计失败也会波及其他事务所的声誉。这种现象在中国资本市场也同样存在。朱红军利用“科龙电器”事件也得出了类似的结论。[5]方军雄将《中国证券报》首次曝光的日期以及中国注册会计师协会秘书长宣布对中天勤进行严肃查处的日期分别作为事件发生日,研究银广夏造假曝光事件对中天勤审计的其他上市公司产生的负面市场反应,结果发现在(-1,1)事件窗内异常收益率显著为负。[6]65孙晶慧等以证监会行政处罚公告日作为事件发生日,发现行政处罚会使审计师的客户公司在(-1,9)事件窗内出现显著的负市场异常收益。[7]32前述学者以审计失败曝光日、行政处罚日等日期作为事件发生日,都得出了审计失败事件会对客户股价产生不利影响的结论。但也有学者得出不同的结论,王兵通过实证研究认为,市场机制并没有对审计师发生惩戒作用,审计失败对其审计客户股价未造成显著的影响。[8]造成结论差异的原因可能与选择的研究样本和研究方法有关。可见,在处罚市场溢出效应方面,现有文献大多以某一审计失败事件进行的案例研究,仅将受处罚审计师的审计客户抑或是受处罚事务所的审计客户作为研究对象。本文则是从2001—2018发生审计处罚的大样本数据出发,来重新审视这一现象。

审计师本身执业能力、职业素质以及事务所内部质量控制共同决定了审计质量。行政处罚表明审计师在执业过程中可能存在系统性质量问题,发生过审计失败的审计师的审计质量很可能较低。[9]公司之间聘请相同的审计师,财务报表重述等低质量财务报告的行为可能发生传染。[10]这种低质量审计也可能通过审计小组传染,[11]受处罚审计师同组同事的审计质量和审计收费也显著低于其他审计师。[12]此外,受到处罚的审计师可能代表着其所在事务所的审计师的普遍执业水平,公司之间聘请同一个会计师事务所而产生的组织联结关系是审计质量传染效应的重要渠道。[13][14]杨金凤认为,在被处罚事务所内部,审计质量存在以受处罚审计师为中心,向同组同事、同所同事延伸的“差序格局”现象,随着与受处罚审计师的联结程度的降低,被处罚后其审计质量提升程度逐渐减弱。[15]69可见,现有文献研究重点在于处罚事件发生后对被罚审计师以及事务所审计质量(或审计收费)的影响方面,而本文则进一步探索审计师处罚在资本市场股价变动方面是否也存在着市场溢出效应的“差序格局”现象。

(二)市场溢出效应的影响因素

1.处罚力度

我国证监会目前对事务所的处罚手段包括警告、责令改正、罚款、没收项目收入、暂停执业以及撤销证券从业资格,对审计师个人的处罚手段包括警告、罚款以及市场禁入。王兵运用处罚等级(警告、罚款以及警告和罚款并罚)和处罚金额(罚款或者没收违法所得的金额的自然对数)这两种方式衡量处罚力度,来研究不同处罚力度对审计质量的影响。[16]刘文军以同一行业内审计师被处罚的次数来衡量处罚力度,研究对行业内未受处罚审计师审计质量的影响。[17]89处罚力度越大,表明审计师和事务所发生审计失败的过错和责任越大,所产生的社会影响越大。相比处罚较轻的审计师和事务所,处罚程度较重的给社会公众传递了更加不良的信号,更加引发投资者对其审计质量的担忧,从而可能对其审计客户股价产生更加不利的影响。本文将探索市场溢出效应程度(而不是审计质量提升程度)是否也受处罚力度的影响。

2.产权性质

由于我国的制度背景比较特殊,非国有企业和国有企业之间存在的差异较大。国有企业由于其性质特殊,更加容易从政府获得税收优惠、补贴等等,[18]但也需要承担较多的社会责任,例如促进社会就业等。因此,盈利并不是国有企业的唯一经营目标,进行盈余管理的动机就相对较低,[19]所以其财务报表的重大错报风险也较低。[20]刘文军研究发现,审计处罚对同行业审计师的审计质量提升影响主要体现在非国有企业。[17]89非国有企业为了稳定和提高股价,增强投资者的信心,提高管理层的薪酬,避免监管部门的干预以及降低债务违约的风险,往往更倾向于进行盈余管理,向外界传递盈利信号。在面临审计师被证监会行政处罚时,相比于国有企业,资本市场对非国有企业的反应程度更消极。本文将观察不同产权性质,其对审计处罚所产生的市场溢出效应程度(而非审计质量改进)是否也存在类似的影响。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

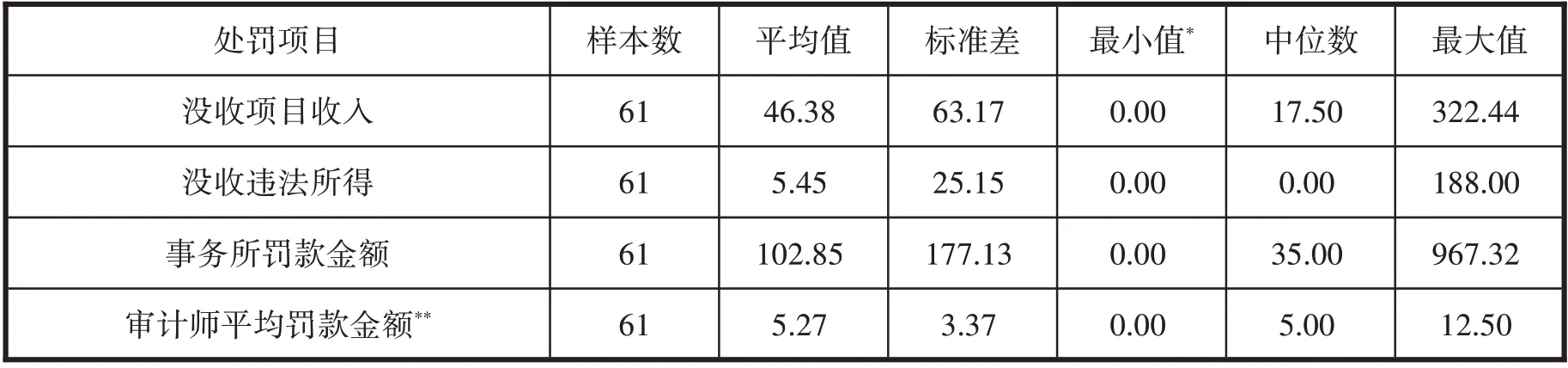

本文选取的样本是2001—2018年间被证监会同时出具行政处罚公告的审计师和事务所的审计客户。处罚数据来源于中国证监会官网的处罚公告,其他财务数据来源于国泰安数据库(CSMAR)。2001—2018年间中国证监会共发布了61例“师所并罚”的行政处罚决定,共包含38家事务所,136名审计师。审计师与事务所相关处罚项目与金额见下表1。

表1 审计师和事务所的受处罚项目与金额

本文借鉴杨金凤的分类方法,将“同组同事”定义为处罚当年以及前两年和受处罚审计师为同一家上市公司审计而合作签字的注册会计师,而“同所同事”为事务所内部除受处罚审计师以及同组同事以外的其他审计师。由于在审计报告上通常由两名注册会计师签字,本文借鉴相关文献对受处罚事务所的审计客户进行下列分类:将签字注册会计师中至少有一名是被处罚审计师的客户归为受处罚审计师审计客户;将签字注册会计师中无受处罚审计师,但至少有一名同组同事的客户归为同组同事审计客户;将剩下的客户归为同所同事审计客户。[15]68

本文对数据进行了下述清洗:首先对受处罚事务所样本进行筛选:第一,对于多次受罚的审计师和事务所,只保留第一次受处罚的样本。第二,剔除深圳鹏城和中磊这两所被撤销证券服务资格的事务所。第三,剔除审计师被市场禁入的相关事务所样本。第四,剔除处罚当期事务所已经不存在或者发生合并的样本。经上述步骤后,最终剩余受处罚事务所的样本数量为27家。然后收集这27家受处罚事务所审计的上市公司样本,再进行下述筛选过程:第一,剔除ST类样本。第二,剔除在事件窗和估计窗内数据严重缺失的样本。最终得到27家受处罚事务所审计的1 107个上市公司样本(见表2),其中:受处罚审计师审计的除涉案上市公司以外的其他上市公司共51个样本,同组同事审计的上市公司共55个样本,同所同事审计的上市公司共1 001个样本。

表2 样本数据剔除过程

(二)研究方法

本文运用事件研究法研究审计师和事务所被证监会行政处罚后,是否对资本市场产生溢出效应,受处罚审计师、同组同事以及同所同事的审计客户是否存在显著的负向异常收益率。运用多元回归分析进一步探究市场溢出效应是否存在“差序格局”的现象,市场溢出效应是否受事务所处罚力度以及客户产权性质的影响以及影响程度如何。数据处理和实证检验采用STATA15.0。

1.事件研究法

本文以证监会出具行政处罚公告的当天作为事件发生日,若公告日不在交易日,就以公告日后最近的交易日作为事件发生日。事件窗选择事件公告日前后一段时间,从文献看有(-3,+3)、[6]66(-1,+10),[7]32事件窗若过小,可能不能反映股价异常变动的全貌,若过大,则可能存在其他干扰因素对研究结论产生影响。本文以行政处罚公告日以及前后1、3、5、8、15个交易日作为事件窗,以分别观察市场溢出效应情况。估计窗通常选取在事件窗前的一段时间,时间间隔通常较长,例如(-250,-30),[7]31本文选取事件发生日前150个交易日作为估计窗,即(-165,-16)。

本文采用市场模型估计预期正常收益,股票实际收益率采用考虑现金红利再投资的日个股回报率,市场收益率采用以流通市值加权平均法计算的考虑现金红利再投资的日市场回报率。并在事件窗内计算异常收益率AR、累计异常收益率CAR、平均异常收益率AAR以及累计平均异常收益率CAAR。

最后运用T检验,检验样本整体在(-5,+5)事件窗内各个交易日的异常收益率AR以及在(-5,+5)、(-5,0)、(0,+5)、(-3,+3)、(-3,0)、(0,+3)、(-1,+1)、(-1,0)、(0,+1)、(-8,+8)、(-15,+15)窗口内的累计异常收益CAR是否显著异于零。

2.多元回归分析

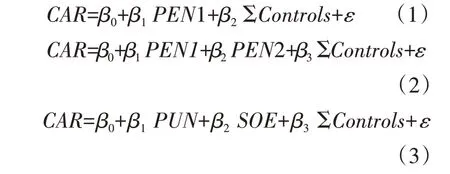

为进一步探究市场溢出效应的“差序格局”现象以及处罚力度(PUN)和客户产权性质(SOE)对市场溢出效应程度的影响,本文分别构建下列模型(1)、(2)和(3)。

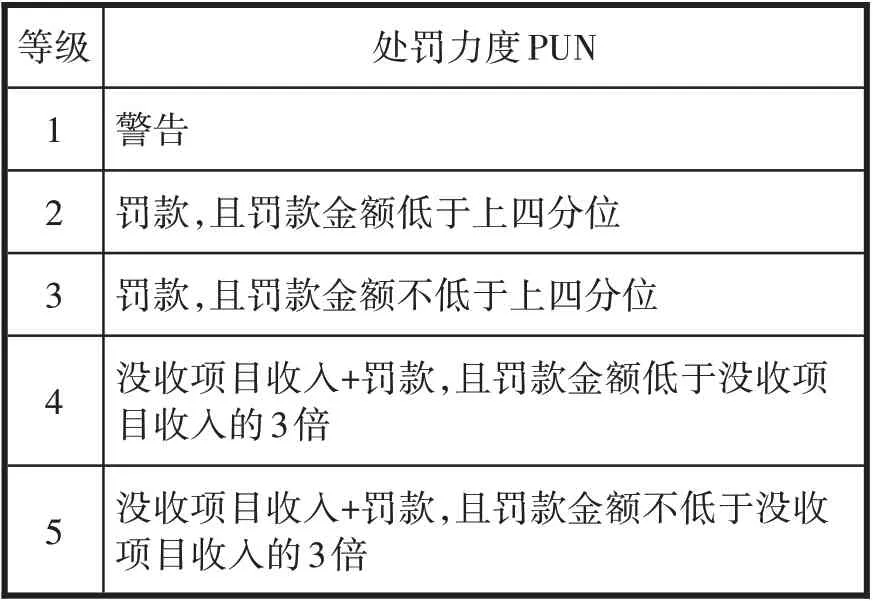

其中,PEN表示客户分组,PUN表示处罚力度。关于处罚力度的衡量方式,本文在借鉴前述学者(王兵、刘文军)研究方法的基础上,结合样本特征,将处罚力度划分为5个等级,每一等级赋值及其内涵描述见表3。借鉴张子余等学者的研究经验,[21]并结合本文的研究问题,以股权集中度FIRST、企业规模Lnasset、财务杠杆LEV、盈利能力ROE、发展能力Growth、现金流CFO作为本文模型的控制变量。考虑信息可能提前泄露,本文以(-5,+5)事件窗内的累计超额收益率CAR来衡量市场溢出效应程度。同时,还控制了年份和行业的影响,各变量的具体定义见表4。

表3 处罚力度赋值表

表4 变量定义表

本文为了消除极端值的影响,对所有连续变量在1%和99%分位上进行winsorize处理,并采用稳健回归调整异方差。剔除金融保险类企业和数据缺失的企业,最终得到965个样本。

四、实证结果与分析

(一)事件研究法下的市场溢出效应分析

1.对受处罚审计师审计客户的市场溢出效应

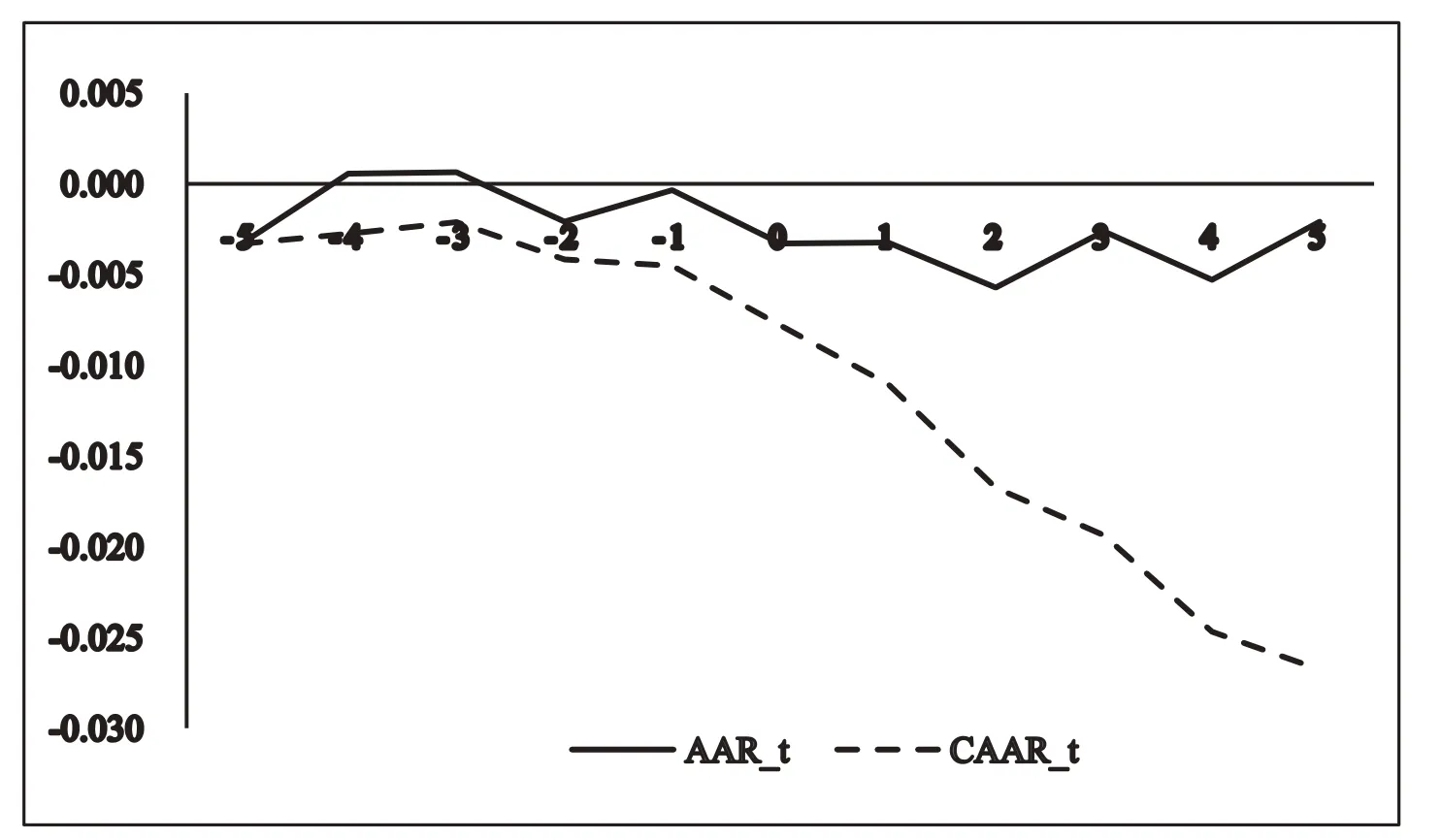

对于受处罚审计师直接审计的客户,以(-5,+5)为窗口期,对样本平均超额收益率(AAR)以及累计平均超额收益率(CAAR)进行观察,见图1所示。可以发现,仅有两个交易日的平均超额收益率AAR为正数,其余均为负数,且累计平均超额收益率CAAR始终保持负数。

图1 受处罚审计师的审计客户AAR、CAAR变动趋势图

表5具体反映了图1中的具体数据。从表5可以看出,在事件发生日后第2、4个交易日的超额收益率AR均值在10%水平下显著,(-5,+5)、(0,+3)的窗口期内累计超额收益率CAR均值在5%水平下显著,(0,+5)、(-8,+8)、(-15,+15)的窗口期内CAR均值在1%水平下显著。说明市场对审计师的处罚信息做出了显著的负面反应,而且观察期越长,负面反应越显著。同时,还可以观察到,在证监会处罚信息披露前就出现负的超额收益,说明市场除了证监会信息披露外,还有其他信息渠道得到了处罚信息。

表5 受处罚审计师的审计客户样本整体AR、CAR显著性检验

可见,被证监会行政处罚事件确实对审计师声誉造成严重的损失,投资者对用于缓解公司代理冲突问题的审计产品质量产生质疑,资本市场对受处罚审计师的其他审计客户发挥了惩戒作用,也说明共享审计师是行政处罚对审计客户产生市场溢出效应的路径。

2.对同组同事审计客户的市场溢出效应

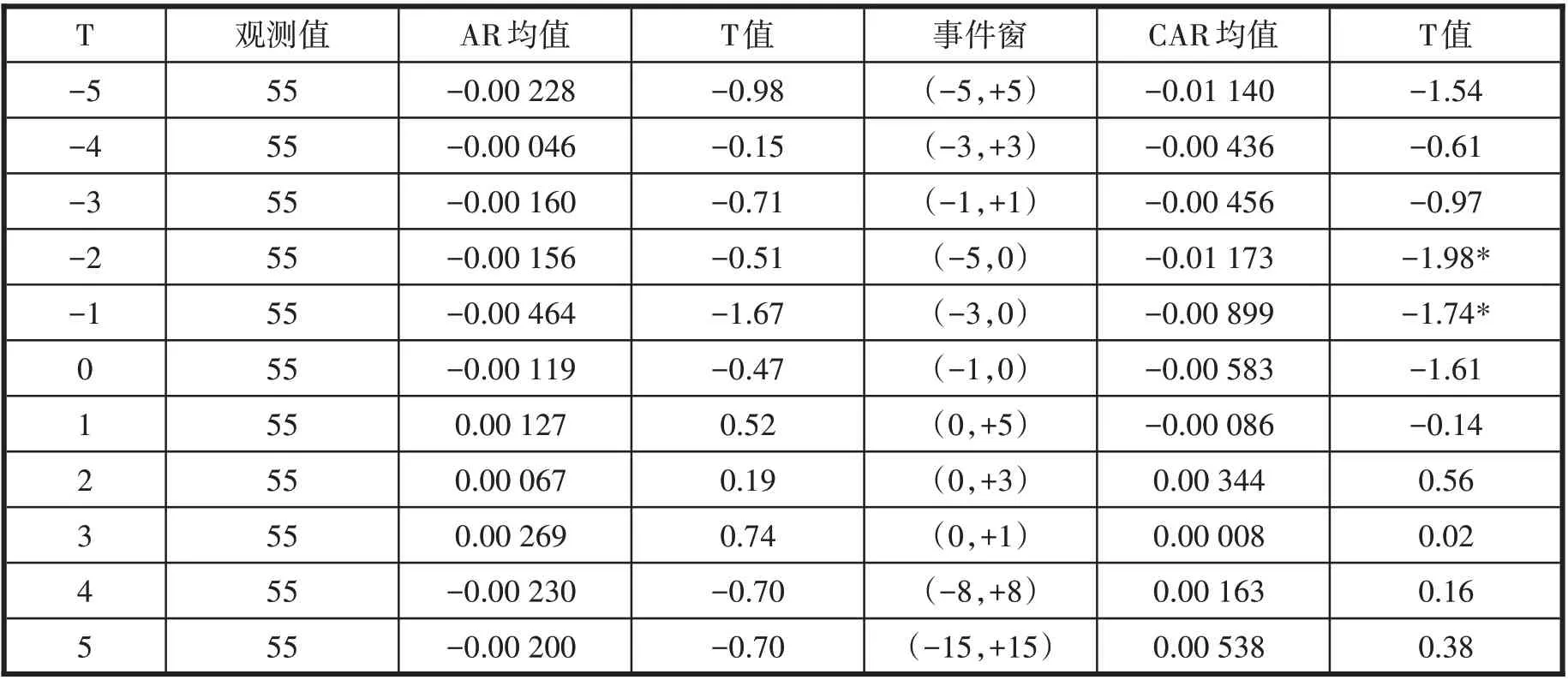

仍然以(-5,+5)为事件窗口期,对同组同事审计客户的AAR与CAAR进行观察,见图2。从T=-5开始,同组同事审计客户的平均超额收益率AAR就保持负数,在T=1时恢复正数并上下波动,累计平均超额收益率CAAR始终保持负数。对(-5,+5)事件窗内各交易日的超额收益率AR均值进行T检验,结果并不显著,但CAR均值在(-5,0)、(-3,0)的窗口期在10%水平下显著为负。累计平均超额收益率CAAR在行政处罚公布日之前的窗口期内显著为负,说明处罚信息被其他渠道所泄露,并且负面市场反应持续时间较短,在整个事件窗内的负面市场反应程度并不显著,总体的市场负面反应程度弱于被处罚审计师审计的其他客户,具体数据见表6。

表6 同组同事审计客户样本整体AR、CAR显著性检验

统计结果证实了审计师被处罚所造成的声誉损失会向同组同事传导,进而导致同组同事的审计客户也出现负面的市场反应。数据也表明,投资者并未过多地关注与受处罚审计师合作过的同组同事,其关注重点在会计师事务所和直接在审计报告上签字的审计师,因此,同组同事的审计客户仅出现短暂的负面市场反应。

3.对同所同事审计客户的市场溢出效应

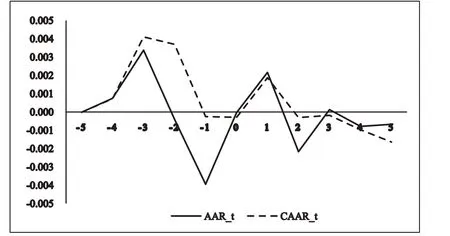

从图3可以看出,同所同事审计客户在各个交易日的平均异常收益率AAR和累计平均异常收益率CAAR在零值附近上下波动,T检验结果显示,仅在T=-1和T=2的超额收益率AR均值在1%的水平下显著为负,市场总体未表现出显著的负面反应。

图3 同所同事审计客户AAR、CAAR变动趋势图

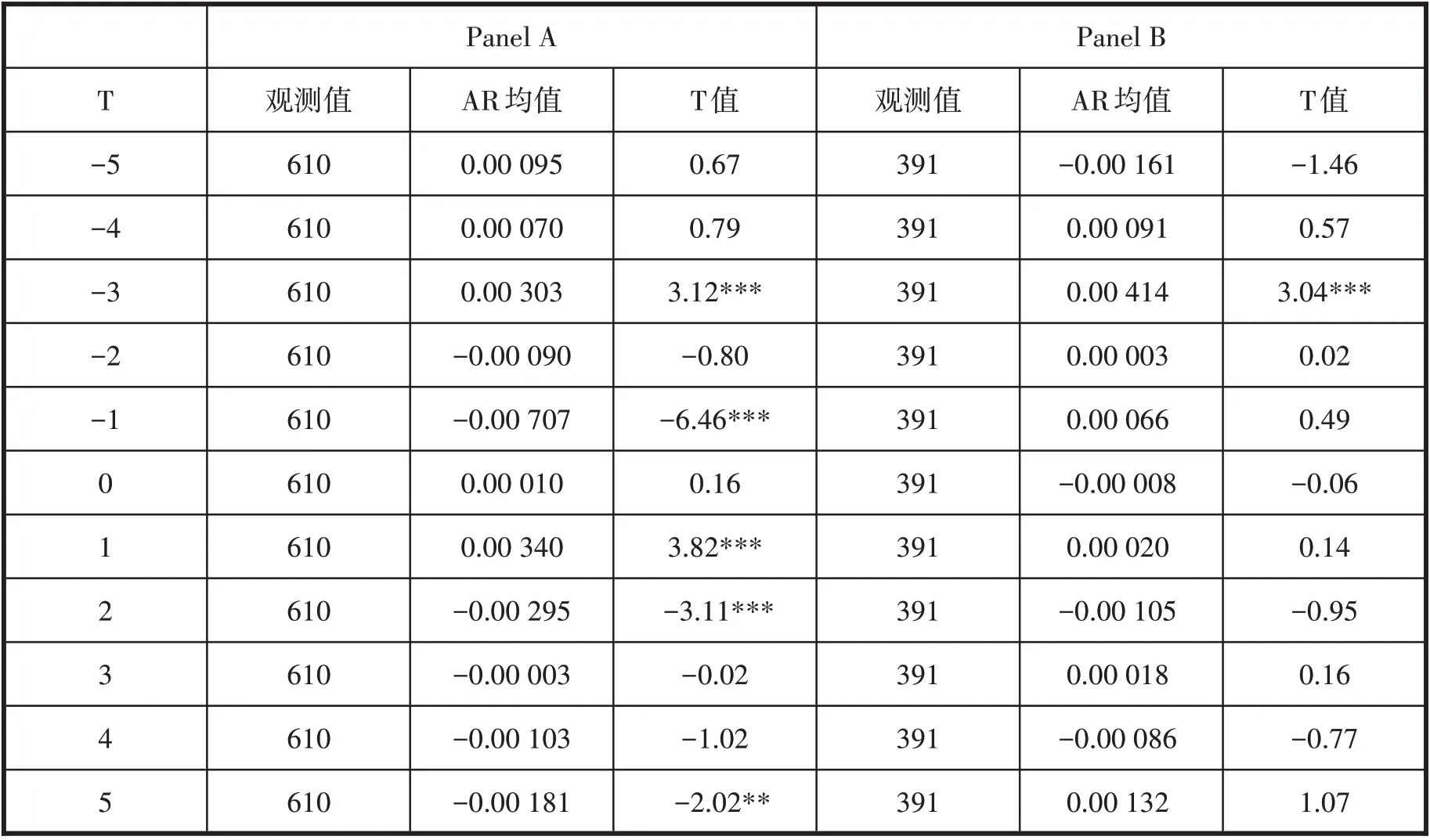

由于证监会出具行政处罚决定的时间滞后于审计失败发生的时间,事务所会重新分配相关审计师的审计工作,大部分受处罚审计师在处罚当期已不再担任签字注册会计师。经统计,仅有33名,约24.26%的审计师在处罚当期仍然担任签字注册会计师。因此,本文对同所同事审计客户进一步分组,将处罚当期仍有受处罚审计师执业的事务所审计的上市公司归为Panel A(A组),将处罚当期已无受处罚审计师执业的事务所审计的上市公司归为Panel B(B组)。

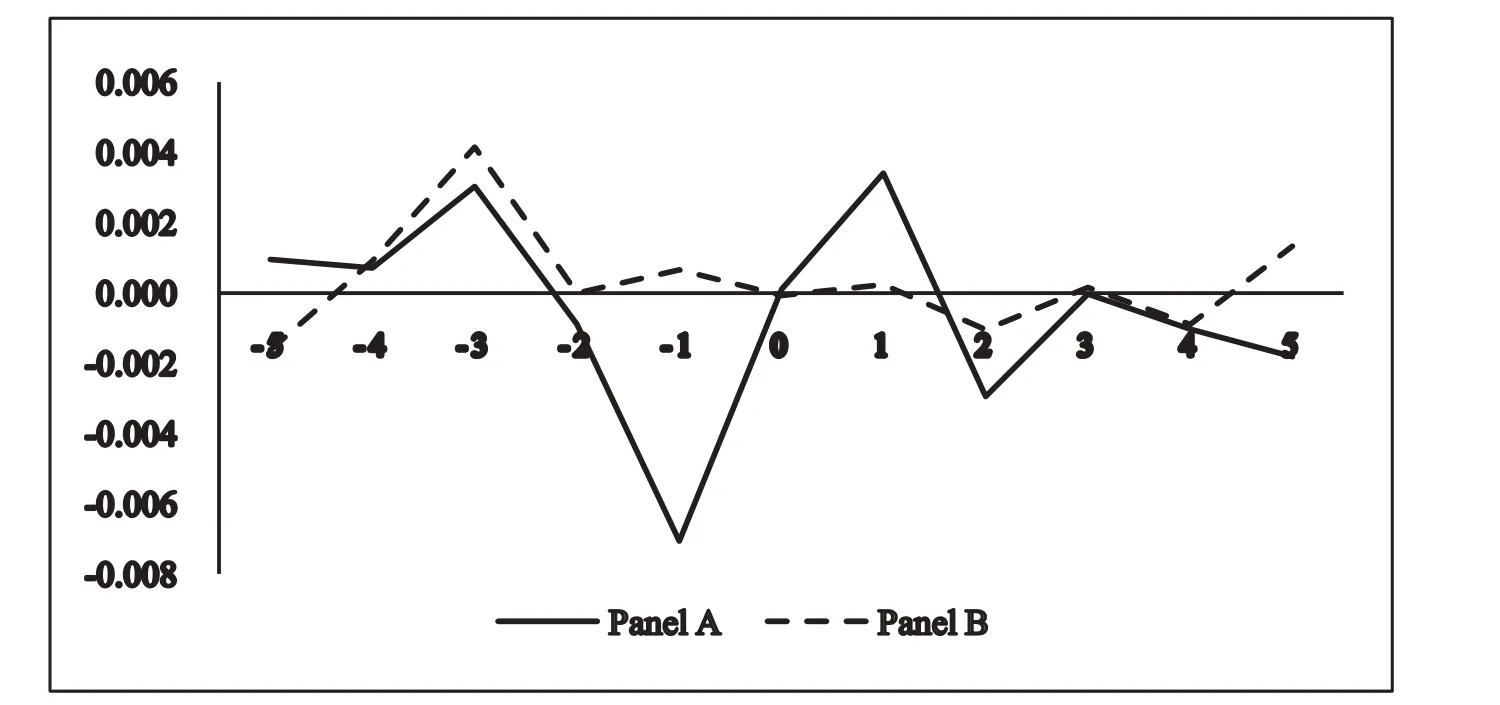

从图4可以看出,两组样本的平均异常收益率AAR在事件窗内均在零值附近上下波动,但A组样本波动幅度更大。对A、B两组样本分别进行T检验,如表7和表8所示,A组样本超额收益率AR均值在T=-1和T=2的交易日在1%水平下显著为负,在T=5的交易日在5%水平下显著为负。且(-1,0)、(-15,+15)的窗口期内累计超额收益率CAR均值在1%水平下显著为负,在(-3,0)的窗口期内CAR均值在5%水平下显著为负,在(-1,+1)的窗口期内CAR均值在10%水平下显著为负。而B组样本的超额收益率AR均值和累计超额收益率CAR均值在统计学上均不显著为负。说明市场对A组审计客户做出了显著的负面反应,而并未对B组审计客户做出显著的市场反应。

图4 同所同事审计客户AAR变动趋势图

表7 同所同事审计客户样本整体AR显著性检验

表8 同所同事审计客户样本整体CAR显著性检验

事件研究法结果表明:审计师处罚会产生市场溢出效应,市场溢出效应以受处罚审计师为中心,向同组同事、同所同事往外溢出传导,且溢出程度逐渐减弱。

无论是审计计划规划、审计程序执行、还是审计意见沟通,审计师总会形成自己的做事风格和行为特征,可能对其审计客户产生一致的系统性影响。当审计师被证监会行政处罚,很可能表明审计师个人在工作中存在系统性问题(例如,发现财务舞弊的能力较低,审计缺乏独立性,不能勤勉尽责等)。而系统性问题很可能在审计其他客户时也存在。投资者在收到这一信号后,对审计客户的财务信息的真实性存在质疑,从而“用脚投票”,做出抛售股票的决策导致股价下跌,于是产生了受罚审计师审计客户的市场负面溢出效应。

俗话说“近朱者赤,近墨者黑”,若审计师与声誉差、审计质量低下的审计师合作过,其声誉也会受到影响。但由于投资者无法直接获取或者需要通过信息搜寻才能知晓与受处罚审计师合作过的同组同事相关信息,因此,同组同事产生的市场负面溢出效应减弱。

同所同事产生的市场溢出效应在整体上并不显著。但进一步区分发现,在行政处罚公布时,仍有受处罚审计师任职的事务所的审计客户出现了显著的负面市场反应。这表明,处罚当期仍有受处罚审计师执业的事务所(Panel A)的审计声誉会受到显著影响。投资者可能认为,事务所内部管理机制存在问题,审计师资源匮乏,投资者对其审计客户的市场价值重新做出判断,进而造成负向的累计超额收益率。而当事务所在得知审计师未尽勤勉义务,出具不恰当的审计意见的事实之后,做出辞退或者不再由其担任签字注册会计师的决策,事务所就向社会公众传递了其重视审计声誉的信号,增强了投资者对其审计客户会计信息的信任度,因而对于处罚当期已经无受罚审计师执业的会计师事务所(Panel B)也就无法观察到市场溢出效应了。

(二)回归分析法下的市场溢出效应“差序格局”现象及影响因素分析

前面利用事件研究法分析了处罚审计师引起的市场溢出效应,并论证了其对外传导的途径。但我们想进一步验证市场溢出效应的“差序格局”现象,并进一步探究这种溢出效应的大小(程度)是否受到处罚力度、产权性质的影响。为此,下面利用回归分析法再进一步对样本数据进行分析。

1.描述性统计

描述性统计结果如表9所示,可以看出累计超额收益率CAR在不同公司之间的差异较小,而事务所处罚力度的差异较大,且样本中非国有企业更多。第一大股东持股比例和财务杠杆的数值跨度都较大。

表9 描述性统计

2.多元回归分析

本文构建模型(1)和模型(2),增加(-15,+15)的事件窗口,研究相对较短事件窗内和相对较长事件窗内市场溢出效应的“差序格局”现象,回归结果如表10列(1)-(4)所示。表10中列(5)为以累计超额收益率(窗口期为-5,+5)为被解释变量,处罚力度、产权性质为主要被解释变量的回归结果。

表10列(1)中PEN1的系数为负,但不显著。表10列(2)中PEN1的系数在1%水平下显著为负,说明在相对较长的事件窗(-15,+15)内,相比同组同事和同所同事的审计客户,受罚审计师审计客户的市场反应更加消极,市场溢出效应更大,而这种差序格局在较短的事件窗(-5,+5)内未能展现出来。受罚审计师的声誉损失最严重,投资者对其审计质量的担忧程度会高于同组同事和同所同事,对其审计产品的信任度也会低于同组同事和同所同事,因而产生的市场溢出效应更大。表10列(3)中PEN1和PEN2的系数都不显著,列(4)中PEN1的系数在5%水平下显著为负,而PEN2的系数不显著,说明在相对较长的事件窗(-15,+15)内,相比同组同事审计客户,受罚审计师审计客户的市场反应更加消极,市场溢出效应更大。但无论在较短的事件窗(-5,+5)内,还是在相对较长的事件窗(-15,+15)内,同所同事审计客户的市场反应程度和同组同事审计客户的市场反应程度都不存在显著的差异。这在一定程度上说明投资者并未严格区分同组同事和同所同事,主要是基于事务所层面的处罚而对同组同事和同所同事的审计客户做出的抛售股票决策。

表10列(5)中,PUN的系数在5%水平下显著为负,表明事务所处罚力度越大,审计客户的累计超额收益率CAR值越小,即事务所处罚力度与市场溢出程度存在显著的正向关系。产权性质SOE的系数在5%水平下显著为负,表明相比国有企业,非国有企业的负面市场反应程度更强烈。

表10 多元回归分析结果

3.稳健性检验

本文以(-8,+8)和(-3,+3)窗口内的累计超额收益率CAR代替(-5,+5)事件窗内的累计超额收益率CAR进行回归。回归结果与前文基本一致,表明本文的研究结论是稳健的。

(三)进一步研究

本文进一步探究了审计师处罚对涉案公司同行业内的其他公司是否会产生市场溢出效应,发现市场还是做出了显著的负面反应,多个交易日(T=-5,-2,-1,0,4,5)的AR均值显著为负,本文检验的各个事件窗内的CAR均值也均显著为负。这说明审计师处罚对资本市场的影响,远远超出了同组审计师、同所审计师客户,还扩展影响到了同行企业。此外,从更严谨的角度,研究还须考虑另一个问题,即市场效应是由于审计师受罚引起,还是公司受罚引起?因为在同一审计失败事件中,不仅审计师会因未勤勉尽责等原因而被证监会处罚,涉案公司也往往会因财务造假等原因被证监会处罚。在本文27例处罚案件中,仅有2例案件中涉案公司未被处罚,其余案件中证监会都对涉案公司和相关审计师(所)进行了处罚。本文统计了审计师(所)处罚事件与涉案公司处罚事件两者在时间上的差异,发现证监会对审计师(所)处罚时间往往滞后于对涉案公司的处罚时间,最大相差346天,平均相差167天。由于时间间隔比较长,公司处罚在前,公司处罚的影响可以被认为已经为市场所消化。同时,证监会处罚决定仅仅针对涉案公司,并不会针对同组客户、同所客户、同行企业,对本文研究的对受罚事务所其他审计客户产生的市场溢出效应应无实质影响。

五、结论与启示

本文研究发现:首先,市场溢出效应主要通过共享审计师、审计组、事务所产生,具有“差序格局”现象。受处罚审计师审计的其他审计客户在行政处罚公布前后出现显著的负面市场反应。同组同事的审计客户仅在(-5,0)事件窗内出现短暂的负面市场反应,说明处罚信息被泄露,资本市场会提前做出反应。对同所同事审计客户进一步分组以后发现,资本市场对受处罚当期仍有被处罚审计师执业的事务所审计客户做出显著的负面市场反应,而受处罚当期已无被处罚审计师执业的事务所审计客户并没有表现出显著的市场反应,表明审计声誉在市场溢出效应中具有传导作用。其次,市场溢出效应受事务所处罚力度和客户产权性质的影响。事务所处罚力度越大,市场溢出效应越强烈;相比国有企业,非国有企业的市场溢出效应更强烈。

证监会行政处罚使得审计师声誉受损,对其职业生涯造成较大的影响,为审计师执业带来警示和启发。审计师需要从自身角度出发,加强对审计准则的理解,增强独立性,严格把控审计质量,避免审计失败给自身审计声誉带来的损失。

证监会行政处罚给事务所带来的声誉损失比审计师更大,事务所需要加强对内部员工的培训和监管,建立健全事务所内部控制制度,增强项目质量复核力度,对于受处罚人员给予“离职”处分,向社会公众传递其关注审计声誉,重视审计质量的信息,增强投资者对其审计客户会计信息质量的信任度,减少审计失败给关联客户带来的市场价值损失。

当存在审计师联结关系时,即使上市公司自身财务信息客观真实,也可能受到被处罚审计师的影响,造成股价下跌,市值减少。因此,上市公司应该尽可能选择声誉良好,审计质量高的事务所。

行政处罚信息被泄露提醒监管部门需要不断完善内部管理制度,加强对信息的监管,避免信息出现提前泄露。同时,监管部门需要加大行业监管处罚力度,增加违反法律法规的成本,使其不敢触犯法律法规,也对行业中其他审计师起到警示作用,促进注册会计师行业的健康发展。

——基于“关系”的视角