基于医养结合的乡村适老型疗愈景观设计策略研究

——以崇礼区王帽营村为例

康善旺 李 磊 张 鑫

(河北建筑工程学院,河北 张家口 075000)

0 引 言

基于医养结合的乡村适老型疗愈景观是乡村发展新业态背景下产生的创新性举措.本研究通过以王帽营村地域自然文化资源为设计本体,以适老化为问题核心,结合围绕低影响开发原则,利用传统中医五行理念,通过五感疗法对设计原则思路进行探索,得出医养双结合的科学设计方法,从而对乡村疗愈景观层级进行完善,延伸生态康养链,补充乡村旅游资源.

1 基于医养结合的适老型疗愈景观理念阐释

1.1 医养结合理念概述与现状

医养结合是健康城市发展下的产物,在人口老龄化愈演愈烈的今天,人们对医养结合有了新定位、新需求、新认知.“医”是基础,“养”是核心,通过预防、诊断、治疗、康复模式的创新进行全科医疗的改善,利用心理生理诉求来构建个性化、持续性的医养服务体系.运用园艺疗法、感官疗法、精神疗法、物理疗法、作业疗法、环境疗法等手段进行医养康复治疗,并融合到景观规划设计中[1].医养结合需要因地制宜的结合设计推进,目前乡村地区处于雏形阶段,方兴未艾,难以实现医养结合资源的对接和整合[2].

1.2 适老型疗愈景观理念概述

适老型疗愈景观是针对特定老年群体进行环境疗愈与情感疗愈的疗愈性景观空间,疗愈景观特指具有康养疗愈、休憩保健的景观空间,其利用疗愈景观环境因素来创建疗愈环境,将自然景观与生活秩序相结合,创造出具有自然感知力的人性化环境[3].利用自然元素,创造生理、心理、精神上的疗愈,强化自然沉浸式体验与多重感官刺激,对老年人生活质量提升与身心健康支持有重要意义.

2 乡村适老型疗愈景观现状分析

2.1 国外乡村适老型疗愈景观现状分析

国外乡村适老型疗愈景观起步较早,有强大的理论支持.以注意力恢复理论和压力减轻理论为主的恢复性环境理论均指出人们在景观自然助益效果下调节自身注意力达到舒缓状态.随着研究深入,专家学者利用环境行为学总结归纳人的行为活动与心理状态,将人类生活空间环境改善更加适宜.目前,国外相关康复医养景观优秀案例层出不穷.

2.2 国内乡村适老型疗愈景观现状分析

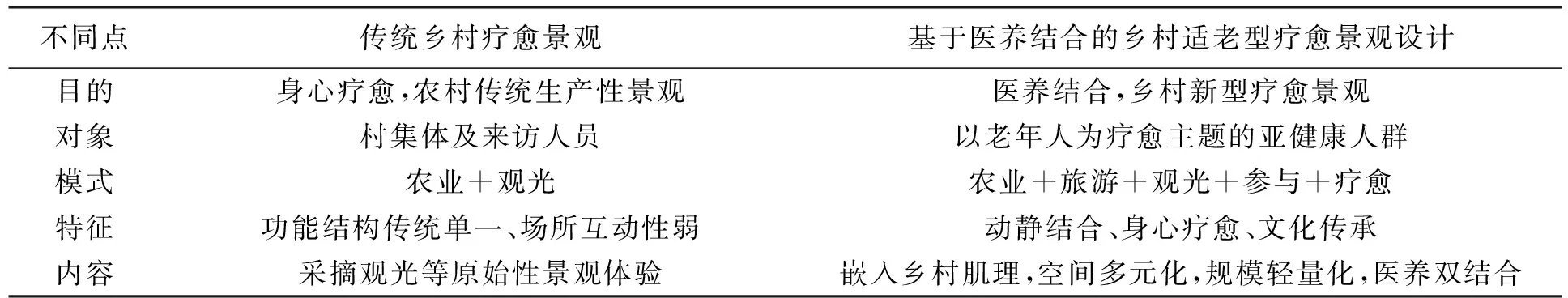

我国乡村适老型疗愈景观起步较晚,尚处于雏形阶段,暂未形成系统的相关研究性理论体系及创作作品,基本上以绿化美化原则为基准进行设计.在我国医养景观还处于单一特定场所内以单一景观元素疗愈人体身心,仅将中国传统养生理念融入景观设计康养功能空间中.传统乡村景观与基于医养结合的乡村适老型疗愈景观在模式、特征、内容等方面存在诸多差异(如表1所示),在健康城市建设背景下,我国的医养健康景观研究正提上日程.

表1 传统乡村疗愈景观与基于医养结合的乡村适老型疗愈景观的区别

3 基于医养结合的乡村适老型疗愈景观设计原则

3.1 以适老型为核心,益老宜老

乡村适老型疗愈景观设计受众群体以老年人为主,设计应充分考虑实用性和安全性.从基本实用性要求出发,遵循老年人的行为规律、运动爱好、使用需求,在空间布局、功能区设置、交通流线、植物配置、铺装材质等方面满足安全便捷、视线通透、无障碍等要求,确保场地功能及设施的实用性及安全性.在医养结合方面,遵照五行八卦理论,以金木水火土滋养心肝脾胃肾,打造五行养生,配置医养植物,形成自然适老的养生环境,打造适老型景观.

3.2 人本主义为原则,回归设计

乡村适老型疗愈景观设计要遵循“以人为本”的设计原则,从服务的主体对象以及客群的主观需求方向出发,满足生理、心理需求,以人性化的理念提升环境、配置功能、营造氛围.在进行适老型疗愈景观设计时首先从老年人的生理需求入手,构建无障碍设计系统,满足群体差异性需求.进而分析人群心理需求,利用环境色彩配置营造轻松自然气氛,利用功能营造满足不同需求,利用多地域品种植被丰富植物配置,利用地域乡土文化特色,满足本土居民归属感及认同感,构建出和谐自然的精神文化园地.

3.3 本土资源为本体,韧性生态

乡村景观、乡土文化、生活方式、民俗风情等乡村本土资源之间的联系越发密切.乡村景观设计应该充分体现对本土地域文化资源的理解,通过特定手法演绎传递本土资源,重构场所精神,充分引发思想共鸣.乡村景观设计应充分梳理现状资源,总结地域景观特质,以本土资源作为本体进行多元化设计,表现本土文化特色与地域特征,进行地域特色景观塑造.坚持尊重自然,利用中医药资源,打造医养景观.保护乡土肌理,采用生态技术,加强生态防护,加强村民环保意识.

3.4 乡土文化为依托,重构新生

乡土文化蕴含着地域情感、信仰精神,将乡土文化作为景观发展特有元素,打造具有情感吸引力与传播力的场所.乡村自然环境作为适老性疗愈景观的空间载体,景观设计应尽量减少对原生环境的干扰及影响.强化乡土文化特征,保留乡村历史文化记忆,凸显场地精神,对历史人物与史实进行保护、发掘及展示,并注运用重乡土文化符号进行设计,建设具有强烈地域精神及归属感的乡村景观.

4 王帽营村医养结合下的疗愈景观优势与问题

4.1 地域优势挖掘

崇礼区王帽营村乡村景观风貌完好,地形地貌富有特色,气候适宜,自然资源丰富.丰富的非物质文化遗产资源可提供文化支撑,优质的乡土文化肌理可成为景观风貌发展的优良基础.区域内外交通便利,网络合理,景点众多,可形成景点联动作用,产生群聚效益.原生态中医药植物资源丰富,具有极大的科研和观光价值,有利于医养结合下的乡村适老型疗愈景观设计研究.

4.2 现状问题探讨

王帽营村疗愈景观缺乏合理规划,传统产业发力不足,间接导致景观设施及配套不完善.地域特色逐渐消失,差异化程度低,地方特色民俗传统文化未被有效开发,特色农产品未发展壮大形成特色产业.研究区域内的村内医养资源未被合理利用,没有实现从“短期治疗”到“长效医养”的过渡,未形成良性的医养结合疗愈空间.

5 王帽营村基于医养结合的乡村适老型疗愈景观设计策略

5.1 规模轻量化,保护自然肌理

尊重乡村景观空间格局的差异性,使用集中与分散相结合的模式进行空间规划,规模轻量化,保护原有乡村景观自然肌理,加强生态结构稳定性,确保乡村文化价值长期不受破坏,建设乡村充足且优质的乡村绿地空间[4].增加王帽营村健康疗愈景观空间的生态贡献,增强与自然的接触频率及品质,将生态建设理念与人类健康考虑相连接,实现乡村疗愈景观的可持续发展,使其成为人类健康持续基础与强力支撑.

5.2 空间多元化,复活灰色空间

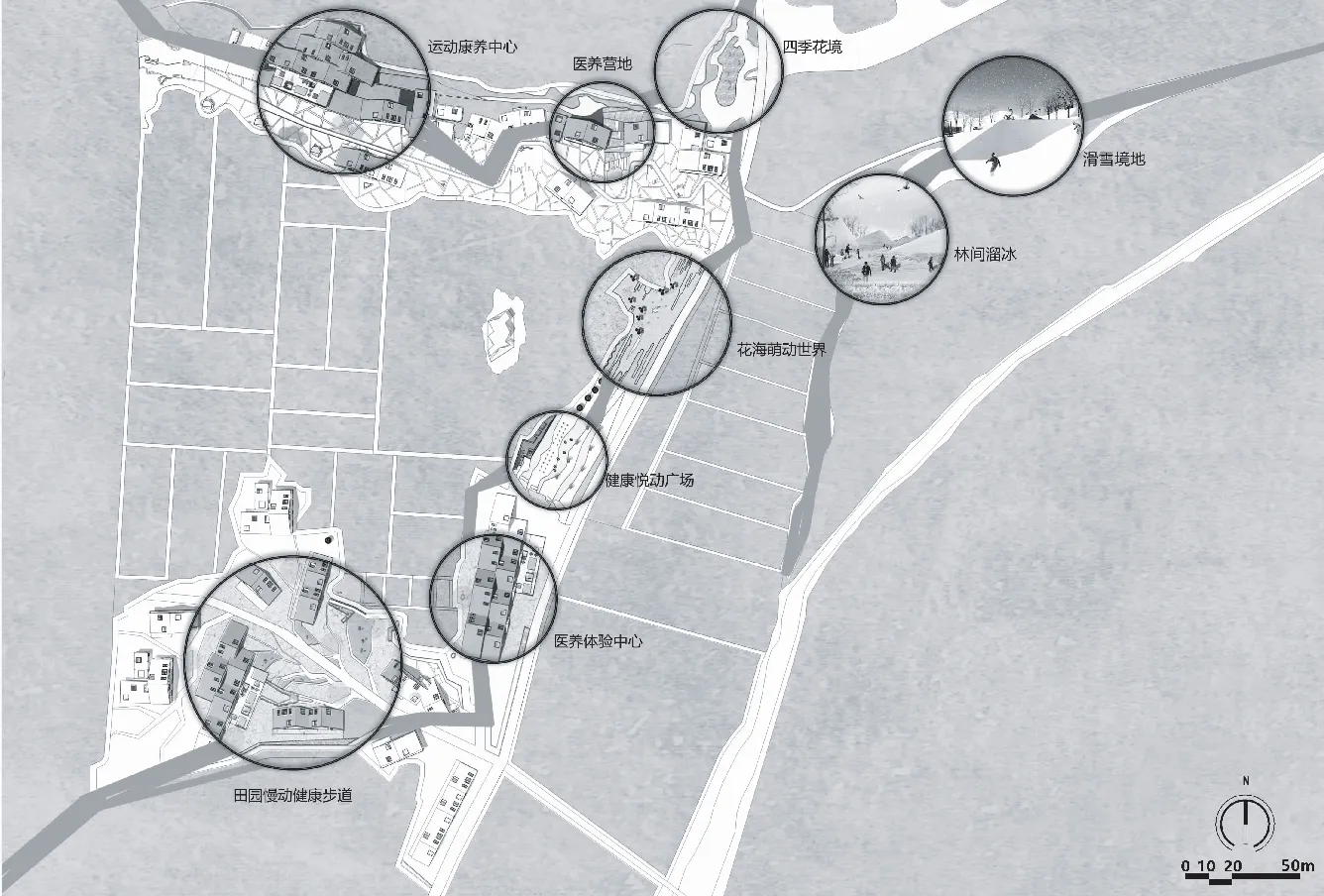

利用空间视线高差营造空间环境层次感,满足老年人群特殊需求,利用植物围合进行层次化设计,增强空间美感.通过自主性活动及规律性行为活化灰空间,催生空间活力.空间尺寸及形式保证视线流畅,提供安全性空间,与周边环境形成空间及视觉连续性,促进交往行为的发生[5].构建王帽营村环境参与性空间设计,运用感官疗法,引入亲情关怀、全龄互动的代际空间,丰富活化空间活动形式,增添互动乐趣,组织空间设计形态,以此构建基于医养结合的王帽营村适老型疗愈景观设计.(如图1所示)

图1 基于医养结合的王帽营村适老型疗愈景观设计平面图

5.3 功能人性化,全龄人群互动

功能设置上应该满足王帽营村不同年龄结构个体差异化的疗愈需求,有效解决适老型景观的独立性,增强全龄人群互动,合理组织人行步道交通流线,实现功能区的连通性[6].功能区划分使受众群体感受到空间公平性,在空间划分上利用植物围合、视线高差合理配置空间,满足不同使用人群的需求,强化空间功能属性,营造空间多样性,形成丰富的景观效果,获得多重医养疗愈景观体验.

5.4 医养双结合,双向互动反哺

利用中国传统中医五行理念创建积极健康的精神空间,减轻心理压力,调理人体机能,达到修养身心的作用.传统医学的五行——“木火土金水”,是“万物构成的基本构成元素”,与自然界中的“春夏中秋冬”相对应,而对于人体来说则是“心肝脾肺肾”,采取“养颐舒健温”的调理方式,利用五感疗法组织空间形态引导健康生活方式,预防疾病产生,发现中药植物资源特征并挖掘开发潜力,促进地域生态稳定与韧性提升,形成中草药主题种植区域,打造中草药种植景观.选用特色中医植材,增添中药采摘、中药认知等内容,丰富游览活动内容,探索王帽营村健康疗愈空间的医养互动模式,从而推动蔓延式医养景观格局形成.

5.5 契合原乡精神,嵌入乡村肌理

乡村景观中原乡精神蕴含着乡村精神依恋及归属认同,研究原乡精神对塑造原乡景观有益于寻找乡村地域文化根脉.挖掘原乡精神的当代嬗变,从空间、生态等不同维度考察当代乡村原乡精神的独特内涵,从而建立以精神情感为载体联结的恒定空间共同体.另一方面利用乡村原始宗教信仰、生活风貌、历史记忆等原乡性元素有助于延续乡村原乡精神根脉,从而契合原乡三生,进行原乡景观的传承优化.充分考虑乡土表征及风景风貌,重塑自然生境系统,保留原有自然肌理,延续乡土生态,再续乡土再生,促进王帽营村传统景观原生性与现代景观耦合形态发展.

5.6 构建健康步道,疏导通风廊道

王帽营村原有乡村道路通达性弱,故打通固有道路,疏导通风廊道,为公园提供呼吸空间,形成良性疗愈慢行系统.首先根据乡村适老型疗愈景观设计的特性进行分析调研,以此为依据对景观园路的等级及分布密度进行合理布置规划,优化景观路线,形成交通网络.正确处理好人工园路与自然之景对人的关系.构建安全屏障与弹性空间于一体的场所空间格局.构建体系化、网格化、组团化的道路体系,构建健康生态格局.适度留白街道空间,增强乡村景观道路系统功能弹性,实现各功能区位空间的区域联动、功能互补,引导健康出行,增强慢行空间舒适性.

5.7 融入体验设计,丰富空间体验

利用王帽营村原始场地特征及文化资源作为设计元素创造体验性空间,将自然景观要素与地域文化要素、环境行为要素合理组织,在体验中满足文化感知及精神需求,将现有空间特质概括提炼表现,诠释体验空间主题.通过整合空间要素,对体验性空间进行关联完善.体验空间应以乡村原有空间载体为基础,形成功能体验相结合的景观空间序列,利用空间造景手法赋予景观空间层次变化,有序引导组织景观体验,形成动态连贯的感知过程体验,有序组织景观体验路线,串联宏观微观体验空间,引导体验者产生整体性感知,营造乡风浓郁的体验性场所空间.融入体验设计,丰富空间体验.开展绿色农场体验活动,体验活动主打中医药植物主题种植及科普交流区,增添中药采摘、中药认知等内容,借助互联网互助平台,信息监测,实时共享.

5.8 嵌入五感疗法,注重感官疗愈

景观环境将人的情感作为主体疗愈对象,疗愈景观空间环境应提供丰富的五感体验,提高场所认同感,充分利用丰富的环境情感康复性因子,使王帽营村疗愈景观成为人与自然相互连接互动的空间.提升空间体验参与度,发挥环境资源优势,展开空间疗愈活动.建立虚拟体验与现实体验相结合的沉浸式体验模式,通过现存实物资源与民俗型活动资源为载体,以游览及活动形式进行沉浸式感官体验.利用全景式交互感官体验,通过环境感知的设计文化内涵情感传达,达到疗愈身心的功效[7],使人们产生环境层面以及意识形态层面的多维度感知效果.

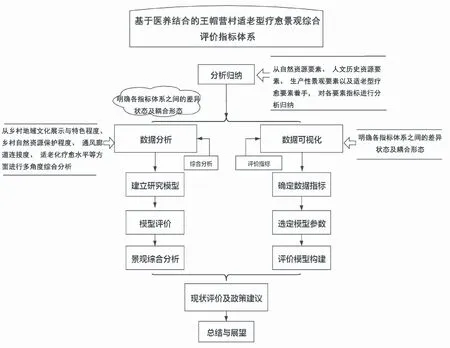

5.9 构建评价模型,景观综合分析

从乡村适老型疗愈景观的要素特性出发,对各要素指标进行分析归纳,明确各指标之间的差异状态及耦合形态,最终建立起王帽营村景观综合评价的指标体系[8],对乡村适老型疗愈景观进行评价模型构建,进而对景观进行综合分析,从乡村地域文化展示与特色程度、乡村自然资源保护程度、通风廊道连接度、适老化疗愈水平等方面进行多角度综合分析,以此来反映评价指标的科学性,同时对乡村适老型疗愈景观建设现状及未来趋势提供现实依据(如图2所示).

图2 基于医养结合的王帽营村适老型疗愈景观综合评价指标体系

6 结 语

乡村适老型疗愈景观设计能够有效缓解乡村人口老龄化背景下老年群体的身心健康.本文从乡村特定地域文化与场地精神出发,植入疗愈景观理念,进行功能空间布局,利用传统中医五行理念,嵌入五感疗法,构建健康步道,构建评价模型,将生态建设理念与人类健康考虑相连接,从疗愈创新性举措上研究医养理论价值及医养实践价值,为当今医养结合下的乡村适老型疗愈景观提供理论支持和实践参考.

——《势能》