宁夏回族自治区生态环境与经济发展耦合协调研究

苏胜亮

(宁夏回族自治区生产力促进中心, 银川 750000)

自然生态系统是人类生存和发展的物质基础,为人类生产生活提供了基本的物质保障,提高和改善了人类的物质生活条件[1-2]。但随着人类社会的进步,特别是城镇化和工业化的飞速发展,加剧了对自然资源的掠夺,造成环境污染、资源枯竭以及生态破坏等一系列生态问题,导致人类的生存质量和生存状态面临巨大挑战,成为制约区域经济发展的关键问题[3]。党的“十八大”以来,随着“五大”发展理念、“五位一体”总体布局和“4个全面”战略布局的提出,生态文明建设已上升为国家战略,生态文明、绿色发展成为我国社会经济发展的重头戏[4]。而探讨自然生态环境与社会经济发展之间的相互作用关系,实现生态与经济协调发展是学术界一直以来研究的热点话题[5],同时也是实现绿色可持续发展和全面建成小康社会的必然要求[6]。社会经济与生态环境协调发展的内涵是实现共同发展和持续发展,但协调可持续发展并不意味着“平等发展”,而是两系统之间相互促进、耦合协调的发展[7]。

国内外学者针对生态环境与社会经济相互作用关系及其耦合协调发展进行了大量研究,并取得了丰富的研究成果。目前,国外针对生态环境与经济发展的研究主要集中在从不同视角下对环境库兹涅茨曲线进行理论或政策解释,并通过实证验证不同国家或地区的经济增长与环境质量间演进EKC假设的存在性[8]。国内主要从生态环境与经济发展的相互作用关系、协调发展的理论探讨、交互作用机理、驱动机制以及研究方法、尺度和指标体系构建等方面进行了大量的研究。如方创琳等[9]以黑河流域为例,基于耦合协调发展模型,采用系统动力学方法分析了黑河流域水—生态—经济耦合发展状况;童佩珊等[10]基于PSR-GCQ模型对厦漳泉城市群生态环境与经济发展耦合协调发展进行了综合评价;谷国锋等[11]利用灰色关联度模型对东北地区经济发展与生态环境耦合关系及其时空演化特征进行了分析;陈晓红等[12]基于生态文明视角对齐齐哈尔市县域生态环境与社会经济耦合脆弱性与协调性进行了分析研究;苏胜亮等[13]对宁夏六盘山贫困区生态环境与经济发展耦合协调发展水平及其空间分布格局进行了综合研究。此外,也有学者运用耦合动力学、结构方程模型、能值分析法以及神经网络等方法对农业经济与农业生态[14]、旅游发展与生态环境[15]、水资源—社会经济—生态环境[16]以及城镇化与生态环境[17-18]耦合协调水平进行了探究。

上述研究为生态环境与社会经济耦合协调发展的深入研究提供了良好的科学参考与借鉴。但总结来看,物理学容量耦合系数模型是相关研究的主要研究方法,适用于探讨协调发展演化过程,但无法比较系统之间的差异性,此外部分研究模型存在一定缺陷和不足,需要进一步强化和弥补;在研究对象上,现有研究主要集中在城市化水平高、经济快速发展的沿海地区和城市群或者生态环境脆弱地区,而对于西部欠发达的生态脆弱地区关注不足。宁夏地处黄河上游及黄土高原与沙漠的交汇过渡地带,地理位置极其特殊,决定了其生态环境具有明显的过渡性、干旱性和脆弱性等特征,从而影响区域经济的快速发展[19],使得宁夏面临着生态保护与经济发展的双重压力。因此实现该区域生态环境与社会经济协调发展是地区发展的重要目标,也是区域实现可持续发展的关键。本文构建宁夏生态环境与社会经济评价指标体系,综合运用熵权法、耦合协调度模型以及耦合度模型等方法对其生态环境与社会经济发展状况、耦合协调水平以及耦合度演化趋势进行综合研究,以期为宁夏社会经济发展、生态保护与建设以及区域可持续发展提供科学参考。

1 研究区概况

宁夏位于我国西北干旱半干旱地区,地处黄河上游地区及沙漠与黄土高原的交接地带,是我国西北重要的生态屏障区,地理位置位于35°14′—39°23′N,104°17′—107°39′E,地势南高北低,年均气温为6~10℃,年均降水量在220 mm左右,平均海拔1 000 m以上,日照时数3 200 h以上。按自然环境条件、社会经济发展水平以及农业开发模式可将宁夏分为北部灌区、中部干旱区和南部黄土丘陵区三大区域。北部灌区以平原为主,水热条件丰足,地力肥沃,社会经济发展水平较高;中部干旱区以山地和台地为主,干旱缺水且风沙大,土壤瘠薄、植被覆盖度低,沙化和盐渍化现象严重,生态环境脆弱,经济发展缓慢;南部黄土丘陵区以丘陵和山地为主,黄土广布,气候要素变率大,水土流失严重,自然灾害频发,景观支离破碎,生态环境恶劣。

宁夏全区总面积6.64万km2,草地和耕地面积广布,其独特的自然资源条件和土地分布格局适宜农林牧综合发展。研究期间全区地区生产总值由295.02亿元增加至3 705.18亿元,总人口约为688.11万人,人均GDP由4 839元增长至54 094元,三次产业比由15.6%,41.2%,32.8%改变为7.2%,45.6%,47.2%。生态环境与社会经济发展之间的矛盾严重阻碍了其生态经济系统的可持续发展。因此,实现生态环境与社会经济发展之间的耦合协调发展是实现区域生态保护与高质量发展亟需解决的关键问题。

2 研究方法

2.1 指标体系的构建

在梳理相关文献的基础上,利用频度统计法和专家咨询法,筛选符合宁夏生态环境与经济发展实际的指标,在遵循指标选取的代表性、客观性以及可获得性等基本原则的基础上,借鉴相关研究成果[4-7],共选取30项指标构建了宁夏生态环境与社会经济发展的综合评价指标体系(表1)。本研究中所用的数据来源于2001—2019年《宁夏统计年鉴》和《宁夏环境统计公报》以及宁夏回族自治区社会经济发展统计公报和政府官方网站公布的数据。

表1 宁夏回族自治区生态环境与经济发展协调发展指标体系

2.2 耦合协调度模型

耦合属于物理学概念,是指两个或两个以上系统通过相互作用而彼此影响的现象[20-21]。自然生态系统为社会经济发展提供生产所必需的物质条件,同时社会经济发展过程对生态环境具有负反馈作用。而两者的耦合关系是指系统或各要素之间相互作用关系的客观表征,其主要表现形式为系统要素间的相互作用以及系统由低级到高级、简单到复杂的演化过程和趋势[7,22]。因此本研究采用综合指数法和耦合协调度模型对2000—2018年宁夏生态环境和社会经济发展水平以及耦合协调状况进行综合评价。

由于不同系统指标之间单位的不统一,无法直接进行计算,需要对评价指标进行标准化处理,因此本文选择极差法对各评价指标进行标准化处理[23-24],计算公式如下:

正向指标:Yij=(xij-minxij)/(maxxij-minxij)

(1)

负向指标:Yij=(maxxij-xij)/(maxxij-minxij)

(2)

通过极差法计算得到两系统各指标的标准化值xi和yi。本研究采用熵权法计算各指标权重,该方法克服了主观赋权法的人为主观性[25]。

指标信息熵计算:

(3)

各指标权重的计算:

(4)

式中:Yij为指标标准化值;xij为指标值;minxij,maxxij分别为指标最大值和最小值;m为指标个数;Ej为指标信息熵;Wj为指标权重。

通过计算得到生态环境指标权重ai和社会经济指标权重bi。然后采用综合指数法计算生态环境指数F(x)和社会经济指数F(y)。计算公式为:

(5)

通过引入耦合协调度模型,计算两个系统的耦合协调度,判定系统之间协调发展程度。其计算公式为:

(6)

T=mF(x)+nF(y)

(7)

(8)

式中:C为耦合度指数;T为两个系统的综合发展评价指数;D为两系统的耦合协调度指数,其中m+n=1,且分别取值为0.5。

2.3 剪刀差模型

剪刀差模型可以反映两种变化趋势之间的差异程度[26],通过两系统的变化曲线在特定时刻t的两切线夹角α来表示,该值越小,说明两系统的曲线趋势之间差异越小,而两系统的变化速率可以通过其变化曲线的切线斜率[F′(x)与F′(y)]来表示[27](图1),计算公式为:

V(x)=F′(x)=dx/dt

(9)

V(y)=F′(y)=dy/dt

(10)

(11)

2.4 耦合度模型

耦合度模型是根据生态环境系统与社会经济系统的耦合元素产生相互影响、相互作用的程度,可用来判定二者间的协调作用关系和表现形式[7,28]。依据系统理论,将两个系统视为一个复合系统,其演化方程如Vx,Vy所示,则该复合系统演化速度为:

V=f(Vx,Vy)

(12)

那么通过研究速度V的变化就可以反映该复合系统的相互耦合关系。由于生态环境系统与社会经济系统演化满足S型发展机制,且经济系统演化速度相对于生态环境系统较为敏感[29-30],因此V的演化轨迹为坐标系中一椭圆(图2)。因此就有:

(13)

图1 剪刀差示意图

图2 生态环境系统与社会经济系统耦合度模型

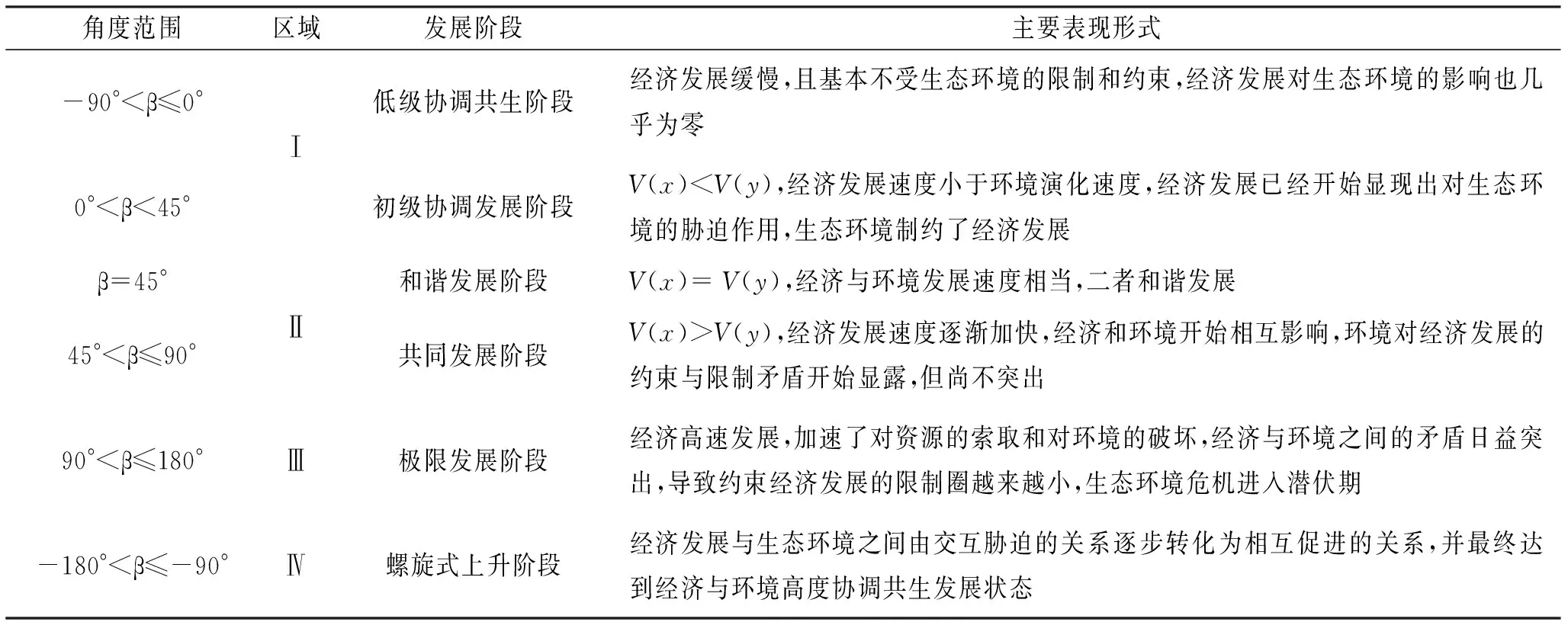

Vx与Vy的相互作用关系决定了β的变化,那么β的变化就可以用于反映生态系统与经济系统的演化状态(表2),因此将β称之为生态系统与经济系统的耦合度[30]。

3 结果与分析

3.1 宁夏生态与经济系统综合发展指数分析

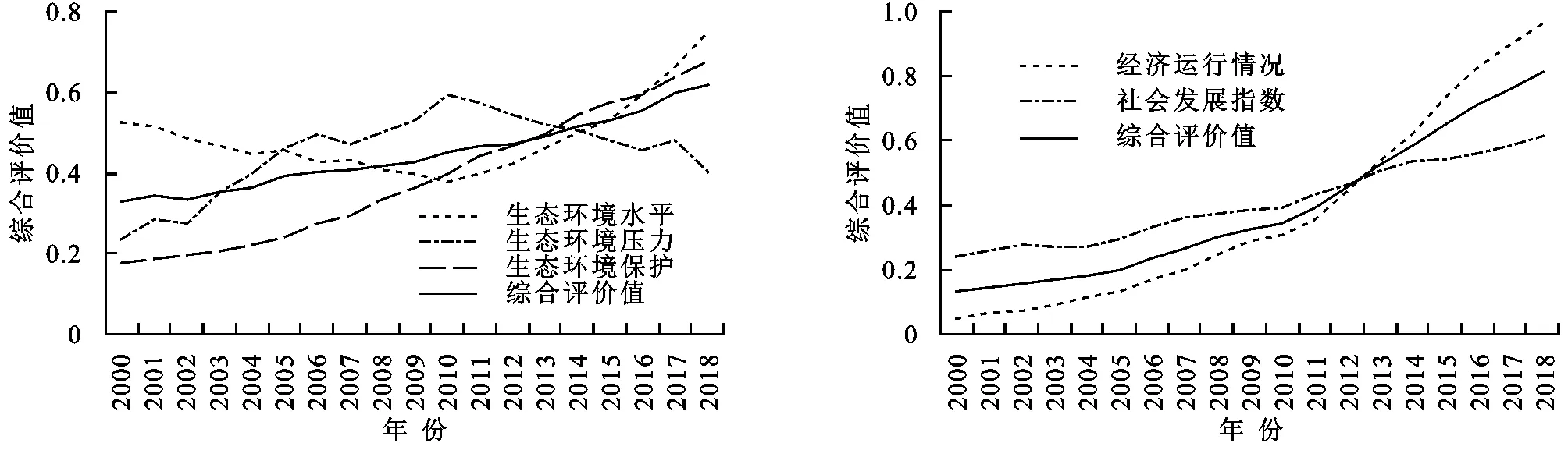

研究期间,宁夏生态环境系统综合评价值呈现出波动上升的变化趋势(图3),宁夏生态环境发展指数值由0.331 2增加至0.620 4,表明研究期间宁夏生态系统趋于好转,生态系统结构和功能不断完善和增强,生态环境指数逐年增加。整体来看,生态环境指数除2002年出现短暂下降外,其余年份均呈增加态势,特别是2015年以后,生态环境指数增长速度显著加快。从生态系统分类指标来看,生态环境水平、生态环境压力和生态环境保护变化均较为显著。生态环境水平呈现先减后增的变化趋势,而生态环境压力则呈现相反的变化趋势,究其原因主要是社会经济的发展,特别是宁夏以生态环境为代价的资源能源经济发展战略的实施,使得生态环境压力加大,致使生态环境水平不断下降,而生态环境保护则呈现出逐年增加的变化态势。总而言之,2000年以来随着社会经济的飞速发展和城镇化进程的加快,不仅造成了生态环境的日益衰退,同时也对社会经济持续健康发展造成不利影响,实现生态环境与社会经济协调发展成为区域可持续发展亟需解决的关键问题。

表2 生态环境系统与社会经济系统耦合度

图3 宁夏生态环境与经济发展综合评价指数

研究期间宁夏社会经济发展水平呈现出逐年稳定上升态势(图3),其综合指数值由2000年的0.130 6增加至2018年的0.814 8,全区经济实力水平显著提升,受经济活力影响,2011年后经济发展水平明显提高。从社会经济子系统来看,研究期间经济运行情况与社会发展指数均呈逐年上升趋势,其中经济运行情况上升速度最快,由0.055 9增加至0.968 6,经济运行情况的快速上升表明区域经济得到快速发展;研究期间社会发展指数增长缓慢,但整体水平具有不同程度的提升,且在2011年以后上升趋势显著增加,究其原因是全区经济实力的不断提升,使得人民收入水平得以提升,社会基础设施建设不断完善。

研究期间宁夏生态环境与社会经济综合发展水平整体呈上升态势,从变化速度来看,生态环境经历了先波动缓慢上升再快速增加的变化历程;社会经济先经历了一个缓慢增长期,而2011年开始进入快速发展时期。从生态环境与社会经济发展的一致性来看,2000—2013年期间生态环境发展水平明显大于社会经济发展水平,且二者差距逐渐缩小,而2014年以后社会经济发展水平明显大于生态环境发展水平,且二者发展差距逐渐加大。

3.2 宁夏生态环境与社会经济耦合协调发展分析

基于生态环境与社会经济发展综合评价指数,采用耦合协调度模型计算得到研究区2000—2018年生态环境与社会经济的耦合协调度指数(图4)。从图4中可以看出,研究期间宁夏生态环境与社会经济的耦合协调度指数呈现逐年上升趋势,由2000年的0.322 5上升至2018年的0.596 2,说明研究区生态环境与社会经济之间的关系不断改善,趋向于协调发展。2000—2010年耦合协调度呈缓慢上升态势,2011—2018年由于两系统的快速发展,使得综合发展指数呈现快速上升,耦合度随之发生波动变化,而耦合协调度则呈现出快速增加态势,说明在人类的干预下,生态环境系统与社会经济系统逐渐趋向于和谐发展,协调水平不断提高。同时也进一步表明两系统的协调发展程度与生态环境水平和社会经济发展水平具有较强的相关性。

耦合协调度指数越大,说明系统耦合协调发展程度越高(表3)。因此,为准确评判研究区生态环境与社会经济耦合协调程度,依据两系统综合评价指数,将耦合协调程度分为3类:当F(x)>F(y)时,属于经济滞后型;当F(x)=F(y)时,属于同步发展型;当F(x) 图4 宁夏生态与社会经济耦合协调度及其类型 表3 生态环境与社会经济耦合判断标准 2000—2018年,宁夏生态系统与经济系统演化速率的剪刀差大体波动范围在0.043 1左右,整体演化速率较为稳定,波动趋势极为平缓,表明2000—2018年宁夏生态环境系统与社会经济系统演化速率差异保持稳定状态。但2010年以后生态系统与经济系统演化速率差异显著增大,表明社会经济的快速发展,经济实力的提升,人民生活水平的不断改善,加大了生态环境压力,破坏了生态系统结构和功能,加剧了生态环境负面效应。 2000—2018年,宁夏生态与经济系统耦合度在83.70°~83.90°波动变化,耦合度模型处于第二象限,且其角度范围介于45°~90°,其主要表现形式为社会经济发展速度逐渐加快,社会经济与生态环境开始相互作用和影响,环境对经济发展的约束和限制开始显现,但尚不突出。从耦合度模型演化态势来看,可将其演化过程划分为两类,即耦合协调度下降期(2000—2010年)和耦合协调度上升时期(2010—2018年)(图5)。研究区生态环境与社会经济耦合度逐年上升表明该时段内两系统相互作用增强,社会经济发展致使生态环境恶化,进而反作用于社会经济系统,制约其发展,由于系统之间显著的相互作用关系,使得两系统耦合度呈上升态势。而耦合度的下降是由于经济发展加大了生态环境压力,进而生态环境对社会经济产生负反馈作用,降低经济发展速度,致使两系统演化速率的比值增大所导致的。 图5 生态环境系统与社会经济系统剪刀差与耦合度演化趋势 宁夏回族自治区位于西部欠发达地区,由于其独特的地理位置,面临着生态保护与经济发展的双重压力,因此实现该区域生态环境与社会经济协调发展是地区发展的重要目标,也是区域实现可持续发展的关键。本研究在分析现有相关研究的基础上,构建了符合宁夏生态环境与社会经济发展实际的评价指标体系,集成耦合协调度模型、剪刀差以及耦合度模型等方法对其耦合协调发展关系进行综合研究。与传统的耦合协调度模型相比,本研究采用的方法实现了模型间的互补,耦合关系的评判更科学、合理。 通过研究宁夏2000—2018年生态环境与社会经济耦合协调度发现,宁夏社会经济发展实力不断提升,生态环境质量不断改善,耦合协调发展指数也不断上升,但从其耦合协调发展类型来看,宁夏仍处于初级耦合协调发展阶段,相比于沿海地区以及其他地区仍具有较大差距。这不仅与其脆弱的生态本底和匮乏的自然资源有关,同时也与其产业结构和发展模式息息相关。宁夏早期实行的资源驱动型经济发展战略,在促进经济发展的同时,造成了生态环境的严重破坏。虽然宁夏政府在后期发展中提出了节能减排、低碳发展以及生态恢复与保护等发展政策,并取得了一定成效,使得经济发展对生态环境影响降低,耦合协调程度也在上升,但经济发展与生态环境之间的矛盾依然存在,建设和保护生态环境的压力仍然较大。生态环境与社会经济耦合协调程度取决于经济发展水平与生态环境建设,而生态平衡是经济发展和社会进步的基础,缺少生态建设的根基和推进作用,经济成本将会增加,经济效应大打折扣[8,25]。因此面对生态保护与经济发展的双重压力,宁夏未来发展应该高度重视生态环境和社会经济发展的重要性,转变发展模式,促进产业结构优化升级,从而实现从高速发展向高质量发展转变。充分发挥区域优势和政策优势,大力发展特色产业,积极研发自主品牌,同时注重工业生产建设,促进经济实力提升,并传承和发扬民间传统艺术,挖掘和开发墙体彩画、清真饮食、宗教文化等民族特色文化,依托全域旅游政策优势,打造区域特色旅游,推进旅游业向产业化、规模化和一体化发展,提升区域社会发展整体水平。在生态环境方面,注重产业发展造成的污染物和废弃物的综合治理和利用,提高资源循环利用效率,加强生态保护工程建设、提高生态保育力度以及资源利用率,积极发展绿色生态产业,实现经济与环境的协调发展。 生态环境与经济发展耦合协调发展受到多种因素的耦合影响,且存在较大的空间异质性。本文主要对宁夏社会经济与生态环境耦合协调程度及其演化特征与演化机制进行了分析研究,未对其空间分布格局及其驱动机制进行研究,需要进一步进行深入探讨,同时也是未来本研究继续深入研究的重点内容。 (1) 研究期间宁夏社会经济系统综合发展指数由0.130 6增加至0.814 8,社会经济水平呈逐年上升态势,全区经济实力显著提升;而生态环境系统综合评价值呈现波动上升的变化趋势,由0.331 2增加至0.620 4。但总体看来,生态环境综合评价值呈上升态势,生态结构和功能不断完善,生态环境质量不断提升。从发展速率来看,社会经济系统发展快于生态环境系统发展速率。 (2) 研究期间宁夏生态环境系统与社会经济系统耦合协调度由0.322 5上升至0.596 2,协调发展程度不断得到提升和改善,耦合协调水平经历了由低水平失调的经济滞后型发展为高水平协调的生态环境滞后型的发展历程。 (3) 从剪刀差结果来看,研究期间宁夏生态环境系统与社会经济系统演化速率介于0.043 1水平范围内,整体演化速率较为稳定,但其波动上升态势表明两系统之间的发展差异逐渐增大。 (4) 从耦合度来看,研究期间宁夏生态环境系统与社会经济系统耦合度在45°<β≤90°波动变化,表明两系统正处于协调发展阶段。

3.3 宁夏生态与经济系统剪刀差与耦合度分析

4 讨 论

5 结 论