乡村旅游中非正规导游的呈现

袁超 孔翔 陈品宇 吴栋

[摘 要]旅游非正规就业研究较少关注乡村空间中的现象,已有研究尚未能充分解释乡村旅游中的非正规就业。文章以黄山市徽州区呈坎村“村民导游”为例,运用质性研究方法,探讨了乡村旅游中非正规导游呈现的影响因素。研究发现,村民从事非正规导游是外部促动的结果,体现在村民参与到旅游非正规部门的被动性与妥协性。具体而言,呈坎村的地方性催生的导游需求与正规导游供给不足之间的矛盾、村集体经济单一、旅游分配制度社会正义性存疑促使村民参与到旅游业之中;“村民导游”是留守村民在性别、年龄、职业等因素限制下参与旅游业的重要甚至是唯一途径;由于从事非正规导游带来的经济和文化层面的正反馈与适应外部自发形成的竞争合作行为,“村民导游”将长期存在。进一步,文章提出“前提-参与-选择-反馈-适应”模式解构乡村旅游中的非正规就业现象。文章认为,在较难从群体本身治理旅游非正规就业的情形下,可从提升旅游服务水平、改善旅游分配制度与加强村落日常生活文化建设来应对非正规导游等乡村旅游中涌现的非正规就业问题。

[关键词]非正规就业;“村民导游”;影响因素;乡村旅游;呈坎村

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)01-0087-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.01.011

引言

随着中国乡村由生产主义向后生产主义转型,供给食物和自然资源不再是乡村空间的首要功能,乡村亦成为消费的场所[1]。20世纪80年代末90年代初兴起的乡村旅游,也已经从小旅游、中旅游步入大旅游时代[2]。传统村落在传统文化、民族文化、地域文化等方面具有典型性、代表性和整体传承性[3],成为乡村旅游发展依托的重要载体。伴随着乡村旅游的蓬勃发展,也不断涌现出一些新现象、新问题、新挑战,如非正规住宿、非正规交通、非正规食品服务等非正规就业现象层出不穷[4]。

尽管国内外有关旅游非正规就业现象的研究已颇有建树,但聚焦于乡村旅游中非正规现象的仍相对欠缺[5]。由于乡村旅游在空间性、社会性、在地性等维度上与城市旅游差异较大,以往关注城市景点与海滨旅游地的相关研究较难充分解释乡村旅游中的非正规就业现象。在现实层面,旅游非正规就业在中国乡村景区往往得到了某种默许[6],但由此产生的对旅游体验与旅游形象的负面影响,则可能威胁乡村旅游社区的良性发展。因此,无论从增进对旅游非正規就业理解本身,还是促进乡村旅游作为一种可持续发展方式而言,乡村旅游中的非正规就业现象都需进一步研究与分析。

旅游非正规就业涵盖了食、住、行、游、购、娱[7],但是在小尺度的传统村落旅游中,可能涉及的类型较少。本文主要关注与“游”相关的非正规导游。具体而言,呈坎村的“村民导游”在规模方面,超过了旅游公司的正规导游,而同处黄山市的西递、宏村、唐模等传统村落却没有类似现象。因此,本文所要回答的研究问题是乡村旅游中非正规导游呈现的影响因素有哪些?是主动选择还是外部促动?一方面,在已有研究[8-10]的基础上,剖析非正规导游形成本身,深化对旅游非正规就业影响因素的理解与认识,呼应旅游非正规就业具有多种历史、地理、社会、经济和政治力量所塑造的特征[11]的观点;另一方面,透过非正规导游现象,审视乡村旅游开发中的社会正义性、乡村日常生活文化等问题,并为呈坎村及其他乡村旅游地提供应对非正规导游的建议与启示。

1 非正规就业在旅游研究中的进展

非正规就业的研究受到了来自旅游研究等领域学者的持续关注[7],是指发生在国家监管范围之外的经济活动,涉及个体经营者以及经营规模较小的企业[12]。国际劳工组织将非正规部门就业的工人定义为具有以下特征之一[13]:未依法成立,因此不纳税;没有一套完整的账户,至少销售其生产的一些商品;未登记员工,因此他们既没有获得健康福利,也没有养老金福利。郭为等结合中国具体国情,认为旅游非正规就业的本质核心包括3点[14]:没有在政府部门登记,劳务处于税务监管的盲区;没有纳入社会保障体系,或者虽有制度性的规定,但很少被执行;劳动关系不规范、不稳定,劳动契约随时可能被终止。对于旅游非正规就业的定义,除了少数研究通过资本、技术、对外国的依赖度等特点将非正规就业与正规就业区别外[15],大多数学者根据上述非正规部门的特征,将销售旅游纪念品的小贩、街头小手工艺人、人力车司机、没有营业执照的家庭旅馆、无证导游和景区附近路边的小吃摊等视为旅游非正规就业的从事类型[7,14,16-17]。进一步,张若阳等将乡村旅游非正规就业者界定为以各种不同方式参与乡村旅游经济活动但未在政府部门登记或未依照劳动法签订正规劳动合同的群体[5]。本文所关注的非正规导游1,即“村民导游”,该群体不被旅游公司和地方政府所承认,其空间活动范围时常受到管制的体制外群体,符合学界对旅游非正规就业的既往认知与分类。

旅游非正规就业的经验研究多探讨了非正规就业的影响因素。从非正规部门角度来看,户籍制度松动造成的农村人口流动、城市化快速催生的就业岗位激增、所有制结构调整等使得非正规就业现象在全国不断涌现[18]。从从业者的视角来看,收入、税收、自身能力、个体特征对非正规就业具有影响[8]。基于实地调研,郭为等通过分析青岛旅游自我就业者的现状,发现影响自我就业的因素包括机会成本、社会关系网络、就业的休闲功能、时间自由对工作和家庭的平衡、收入等[8]。由此可见,改善自身贫困和增加收入等经济因素[12,19-21]已不再是唯一原因,社会文化层面的因素亦被考虑进来[22]。在此方面,梁增贤和谢春红发现,旅游非正规就业是一条低层次劳动者向高层次城市就业者转变的职业通道[10],这有效回应了非正规就业是逃避非自愿失业的最后策略还是基于收入或效用最大化的自愿选择之间的争辩[23]。除影响因素外,旅游非正规就业的拉动效应及增长规模[14,18]、非正规部门与正规部门的关系[11-12,24]、非正规就业对旅游地的影响[17,21,25,27]、非正规就业群体特征[7,28]及行为特点[16,19,25],对非正规就业群体的管理措施与效果[11,24,29-31]也被许多学者广泛研讨。

总体而言,国内学者于2010年以后开始关注旅游非正规就业[18],开展了许多具有启示意义的研究。但由于对旅游非正规就业的研究具有隐藏性与边缘化的性质[16,32-33],加上非正规就业是高度细分的[13],进而有学者指出与旅游相关的非正規就业研究范围极其有限,仍旧不足[34]。一般而言,旅游非正规就业涵盖了城市和农村两个地域类型[18]。但由于最早有关非正规就业的研究是基于发展中国家的乡村人口过剩、从而流向城市的背景下进行的[35],所以除少数探讨乡村旅游中的非正规住宿[34]与非正规就业居民的社会排斥感[5]以外,大多数旅游非正规就业的研究仍聚焦城市[7,17,28,36-38]、度假胜地中心和海滨[11,39]。从影响旅游非正规就业的因素来看,旅游非正规部门呈现的复杂性、异质性与差异性[11-17,24]逐渐被一些学者所强调,已有研究更多的是关注到了影响因素的某一方面,如收入低下或区域性贫困、微观或宏观层面等,缺乏一种系统性的关系视角来审视非正规就业的呈现,对于非正规就业的影响因素与形成逻辑、治理措施等尚处在争辩之中。进一步,有关影响因素的理论透视,非正规现象的解释已形成了较为成熟的理论视角[18,40],例如二元主义、新马克思主义、结构主义、新自由主义、现代化主义、依附理论,但不同视角之间亦存在争议性甚至是相互冲突的[41]。进而,有研究认为,由理论视角之间的争论所揭示出非正规部门的多样性和地理差异性,突出了具体部门具体分析方法的重要性[42]。因此,本文尝试在既有视角的基础上,暂时抛开不同视角之间的先验划分,并承认事物发展的不可知论、广义对称性与自由关联的原则[43],以一种后结构主义的立场跟随不同行动者,详细描绘非正规导游呈现的影响因素。从而推进国内学者在乡村旅游中非正规就业方面的研究,有助于将旅游非正规就业研究的学术关照从城市扩充到乡村,深化对该领域的认识与理解。

2 案例地概况

呈坎村,原为古徽州首府歙县辖地,现属中国安徽省黄山市古徽州区,是呈坎镇政府所在地。村域面积达8.24平方千米,人口3460余人(呈坎古村落核心区2619人)①。历史可追溯到1800多年前东汉时期,有文字记录的历史始于距今1100多年前的唐末。丰富的古建筑是呈坎村的重要特色,罗东舒祠和呈坎古民居建筑群(明末至清初古建筑20处)分别于1996年和2001年被列入国家级文物保护单位,素有“中国古建筑艺术博物馆”的美誉。中国传统风水文化深刻影响了该村的村名、单体建筑设计与整体空间结构。因此,自20世纪90年代开始,呈坎村便依托村落独特的历史文化与丰富的古建筑遗产发展旅游业,2002年,地方政府以租赁方式[44]委托黄山市徽州呈坎八卦村旅游有限公司(以下简称旅游公司)进行旅游开发,重点打造“中国风水第一村”“八卦村”的旅游形象。目前,可供参观的主要景点有永兴湖、下屋、燕翼堂、环秀桥、罗东舒祠(图1),包含文献祠旧址与灵秀亭两个进村入口。

2002年,旅游公司与呈坎镇政府、区委区政府、呈坎村村民代表签订了为期20年的合同,获得了呈坎村旅游开发与经营的权力,标志呈坎村旅游发展开始迈向正规化道路。旅游公司进驻呈坎村以后,对呈坎村基础设施与旅游资源做了进一步整合。2002—2005年,陆续有游客前往呈坎景区观光,此时进村入口较多,游客在村落的位置也相对分散。村民在与游客互动中充当带路与讲解的角色,这便是“村民导游”的雏形。2006年,呈坎景区开始大规模营业。翌年,呈坎景区被列为国家4A级旅游景区。2012年,呈坎村被列入首批中央财政支持的中国传统村落名单。2014年,包括呈坎景区在内的古徽州文化旅游区申报国家5A级景区得到批复。随着呈坎景区知名度的提升,呈坎景区的旅游人次也大规模增长,这也刺激了更多村民加入“村民导游”队伍。由于“村民导游”素质、技能等方面的限制,在与游客互动中出现了磨客、拉客等行为,一度对景区秩序与旅游形象造成了不良影响。更是由于“村民导游”身份特殊性与管理制度等方面的原因,该群体的管理成为地方政府与旅游公司很难处理的事情。拐点发生在2015年,当时在永兴湖区域发生了“村民导游”打架事件,对旅游景区造成了极为负面的影响。旅游公司借此对“村民导游”的空间活动范围进行限制,即不允许“村民导游”进入村落的各景点。为了进一步规范“村民导游”,呈坎镇政府与旅游公司于2016年10月1—3日聘请了黄山学院的相关老师给“村民导游”进行培训,主要集中在仪容仪表、内容讲解等导游服务技能提升方面。但当时正值旅游旺季,“村民导游”第1天参加培训后,绝大多数第2天、第3天均不再参加。因此“村民导游”培训与管理之事亦不了了之。总之,呈坎村的“村民导游”是在乡村旅游开发的背景下涌现的,并随着呈坎景区知名度的逐渐提升而不断发展,这一乡村地域中非正规导游现象,所涉及的旅游收益分配、不同利益相关者的博弈、正规导游与非正规导游之间的关系、乡村日常生活文化等问题具有外推意义。这符合王宁所强调的“一个个案,只要能集中体现某一类别,则不论这个类别的覆盖范围的大小怎样,就具有了典型性”[45],也呼应了个案研究分析性概括之取向[46]。

3 研究方法与过程

由于定性研究方法有助于识别人们在社会情景中的生活经历、行为和感受[47],本文通过在呈坎村的3次田野调查,使用了半结构式访谈、直接观察法、参与式观察法来收集关键证据,包括访谈资料和田野调查日志。为了进一步验证资料之间的真实性与可信度,分析材料还包含了网络文本材料,例如《徽州区呈坎镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016—2020)》、携程网用户点评数据等。受访对象也不仅包含“村民导游”,亦包括与之相关的村民、旅游公司、游客等利益相关者,以尽可能运用较多信息相互参校[46],进而在不同证据链之间形成“三角互证”[48]。分析方法则参考了Cole[49]与Littrell等[50]的研究,即通过归纳方法,对多种文本材料进行编码分析总结出范畴,以确定具有意义的主题。

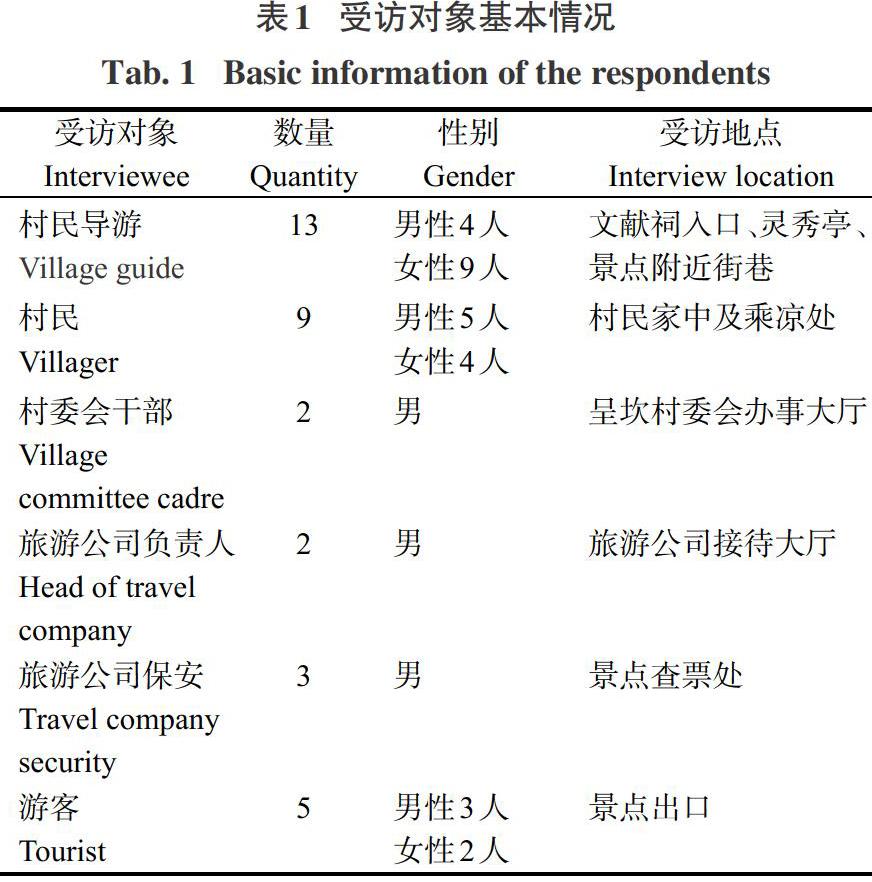

具体而言,田野调查分为3个阶段:(1)第一阶段是2017年7月12—16日,笔者以游客身份与“村民导游”互动,对该群体的特征、规模、动机进行初步调研。(2)第二阶段是2018年7月26—8月1日,聚焦“村民导游”发展过程、从事原因与带客行为。在此阶段,笔者为保证资料收集的真实性与丰富性,一方面,请所住农家乐的老板介绍其熟悉的“村民导游”进行访谈,并以滚雪球的方式确定、发展访谈对象;另一方面,为建立与研究对象之间的信任关系,笔者也以导游身份1加入“村民导游”队伍之中,帮助“村民导游”带客。(3)第三阶段是2019年3月10—16日,笔者在上述两阶段资料分析的基础上,对资料中析出的范畴进行针对性的访谈,以检验有无新范畴出现[51]。此外,对“村民导游”的形成、发展尚存在模糊之处展开补充调研,并将文章内容的初步分析结果交由该群体中文化素养相对较高的“村民导游”进行审阅,力图使研究发现在尊重研究对象的基础上更接近事实。前后3个阶段共访谈34人,涉及村民、游客、村民导游、旅游公司、村委会等利益相关者,详细情况见表1。

4 结果分析

4.1 非正规导游产生的前提

在旅游开发的背景下,呈坎村的地方性催生了导游需求。呈坎村村落具有历史悠久、古建筑豐富、街巷肌理复杂的特征。相对于西递、宏村而言,呈坎村的历史还要早约800年。村落历史积淀深厚使得古建筑遗存丰富,横跨了元、明、清3个朝代,目前拥有两处国家级保护单位。在村落规模及构造方面,呈坎村古村落范围较大,共有二圳五街九十九巷,其街巷肌理也更加复杂。因此,呈坎村的旅游观光活动客观需要解说、带路之人。在旅游发展早期,村民在与游客互动的过程中,便承担了“村民导游”的角色。“刚开始没有人会做导游的,有的客人来了以后,就想和老百姓聊聊,问问这个地方怎么样,还有的客人是有点迷路,需要带路,然后就有了边带边讲讲,类似于导游这个工作了。”(村民导游7)实际上,从笔者田野调查的经历来看,时常会出现迷路的情况,游客也常在景区导览图指示牌前驻足观看,并询问附近的村民、开店老板等。

但与此同时,旅游公司并未能有效满足游客在此方面的需求,正规导游不足引致非正规导游需求增长,部分“村民导游”的优势在与旅游公司的比较中得以显现。首先,旅游公司导游(约20人)表现出数量少、服务水平低的特点。即便时至今日,尤其在旅游旺季(春节、暑期、国庆节),旅游公司仍然以聘请临时导游人员来缓解用人压力。在呈坎村旅游观光需要导游讲解的前提下,就存在着导游供给缺口。其次,在导游服务水平上,旅游公司导游的讲解呈现出教条化、娱乐化的特征。公司导游的讲解严格按照预先设定好的解说词与游览路线展开,未能有效传递呈坎村深厚的历史文化及旅游线路之外的重要的历史景观(例如长春大社)。而“村民导游”讲解的灵活性较大,相对而言,可以从家族记忆及生活经验解说旅游景观的历史文化。田野调查发现,旅游公司导游员缺乏对村落地方文化的深刻了解,“村民导游”能够全面深入解说呈坎村历史文化。“村民导游中确实有几个讲得还是比较好的,客观来说,他们也具有市场。”(村主任)“公司的那些导游都是胡扯,什么百姓街啊、水口啊那都是假的,不是那样的,你要想聊历史的话,那个姓黄的村民导游还是能讲些徽文化出来。”(村民2)旅游公司导游讲解收费50元一次,一般在1小时左右讲解完毕,解说时间相对较短。而“村民导游”收费则从10元~50元不等,相对便宜,游览时间也不限制。因此,从文化解说、导游服务水平方面来说,“村民导游”在呈坎村导游服务中占有一席之地。

4.2 村民参与旅游业的推动力

呈坎村的村集体经济收入来源单一,进一步促使村民参与到旅游业之中。《徽州区呈坎镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016—2020)》1显示,呈坎镇仍存在工业经济发展缓慢,村集体经济收入单一等问题。在呈坎村发展旅游初期,呈坎镇村民生计方式单一,缺乏其他生计来源。“这里的老百姓也没什么副业,加上这里又没有什么工业支撑,给个5块钱、10块钱,十几年前老百姓也可以买点油盐酱醋,补贴家用,就这样搞搞,还觉得这样是一个商机,也有这个市场,外地人想找当地的老者了解了解。然后1个、2个、3个就自发地出来了。”(村民导游10)从实际调查来看,留守村民依赖茶叶种植、少量的油菜、水稻等维持生计,再加上徽州地区“人多地少”的状况,导致了村民收入十分有限。在此背景下,“村民导游”服务带来的“小费”,对经济收入水平低、收入来源单一的村民来说,具有相当的经济意义。由此,村民开始意识到“村民导游”是一个商机,一些村民便自发来做导游。

此外,旅游经济的快速发展并未有效提升村民的获益感,促使村民进一步加入旅游业中。从旅游经济状况来看,该村近些年旅游发展态势迅猛。仅2018年“十一”黄金周期间,呈坎景区的门票收入就高达422.7万元2。另外,徽州区文化旅游体育局提供的数据3显示,2014年至2018年呈坎景区门票人次年均增长10.37%,营业收入年均增长14.34%,其中,2018年呈坎景区门票人数达860 676次,旅游总收入达5311.76万元。与此相反,村民个体从旅游发展中获益却很少,并未感受到呈坎村乡村旅游经济发展带来的获得感。通过各方访谈发现,2016年至今村民每人每年分红150元,其中80岁、90岁以上分别增加50元、100元。在提及旅游收入分配的数额时,许多村民都特别强调150元不是一个月,而是一年的分红收入。村民对现有的旅游分配制度表现出强烈不满,引起了对旅游开发的消极态度。并在与西递、宏村的比较中,这种相对剥夺感更加明显。“钱都让旅游公司挣去了,我们村民没有啥钱,一个人一年150元,够什么的,门票还107元呢。你看看人家西递、宏村,一个人一年要分好几千呢。这样,一家几口人也够农村家庭生活了。要我说,我们这里我宁愿不发展旅游。”(村民6)很明显,多数村民并没有从旅游发展过程中有效提高经济收入水平。然而,村民由于其社会地位的边缘化,很难重塑现有的旅游收益分配方案。同时,一些村民也认识到旅游业的巨大经济效应及蕴含的商机,这激发了部分村民从事旅游业的愿望。

4.3 村民选择非正规部门的被动性

通过文本资料的三角互证发现,“村民导游”大约40~50人1,将近是旅游公司导游的两倍。大多数“村民导游”是闲暇时间来兼职的老人与妇女,该群体的导游时间安排在上午7点半到下午5点半,与景区开放时间同步,但为带到更多游客,许多“村民导游”都早于开放时间和晚于关闭时间。在空间上,该群体均来自本村,较多分布于进村的入口揽客。在群体增长上,由于许多村民会根据自己的生产生活事项来灵活从事导游工作,表现出非线性和机动性。

由于性别、年龄、受教育水平、职业等因素限制,“村民导游”是村民快速参与旅游业的重要途径。当下中国农村的留守群体大多数都是老人、妇女、小孩。对于老人而言,身体机能已经大不如年轻之时,也无法从事较为费力的生产活动,因此只能从事相对轻松的职业。对于妇女而言,她们承担着照顾老人和孩子的责任,因此只能从事时间机动的职业。此外,住宿、餐饮等旅游服务业,需要较大的资金与精力投入、较高的经营技能、较好的地理位置。这便限制了绝大多数留守村民从事此类旅游服务业的可能性。在“村民导游”看来,导游这一工作具有省力气、没本钱的特点。更是由于村民自身对村落的历史文化都或多或少地理解,对村落复杂的路况也比较熟悉,因此大多数的老人和妇女均能胜任讲解与带路的工作。对于那些有意愿从事旅游服务业而又被上述因素限制的留守村民来说,“村民导游”使其能够快速参与到乡村旅游中,并從中获益。

4.4 村民从事非正规导游的正反馈

在“村民导游”参与到乡村旅游的过程中,在经济收入层面和日常生活文化层面均有不同程度的获益情况。经济上,“村民导游”带一次游客收费10元~50元不等,大多数“村民导游”在旅游旺季的时候均能带到两次以上客人。“旺季一般至少是两趟的,淡季的时候就靠运气了,一天挣个几十块钱,这在农村已经不错了,够生活了。”(村民导游2)这基本就可以满足留守村民至少一天的生活开销了。此外,呈坎村旅游快速发展吸引了外来经营者的进驻,他们将其他旅游地的回扣操作也带到了呈坎村。“有一次,有个‘村民导游带客人进木雕店,消费提成拿了3000多元呢,你可别小看了他们。”(村民3)因此,“村民导游”不仅有导游服务的收入,还有带游客进店消费的回扣收入。尽管如此,“村民导游”对于从事导游工作收入的波动性也有清晰认识。“赚一点算一点、补贴家用”“靠这个要饿死”也正是“村民导游”对导游工作收入情况的全面认识及所带来的正反馈,才使有村民不断加入“村民导游”的队伍中。

在文化方面,旅游发展有效激活了古村落的日常生活文化。呈坎村原有的传统村落日常文化活动在现代性的冲击下几乎消失殆尽,新的、有意义的日常休闲文化尚未建立起来,村落日常活动呈现出单调乏味的特点。更是由于农村社区设施不全、家庭结构与家本位的生活境况等因素的制约,当前农村妇女的闲暇时间虽有大幅度提升,休闲生活却仍然单调、低俗,打牌、看电视、串门聊天等是她们休闲生活的主体[52]。“我们老太婆又没事,总不能天天在家里待着看电视吧,电视看多了对身体还不好啊,跟游客聊一聊、嗨一嗨,散散心嘛。”(村民导游11)就村民而言,旅游是一件新鲜事,它为现有日常生活注入了新的组分。更是在旅游影响下,村民由室内走向室外、由封闭逐渐开放,大量游客的涌入打破了传统村落“熟人社会”的格局,是对以往单调乏味日常生活的有效补充,达到了散心、娱乐的目的。“村民导游”也在与游客的互动中,丰富并充实着自身的日常生活,成为部分村民日常生活中闲谈的媒介和内容。

4.5 非正规导游适应外部的竞争合作行为

在“村民导游”群体不断壮大的情形之下,由于部分“村民导游”在自身文化素质、服务技能等方面的不足,时有发生骚扰游客的拉客行为,甚至发生了为了争抢客源的打架事件,对呈坎景区的旅游形象、游客体验造成了较为负面的影响。基于此,旅游公司对“村民导游”群体进行了空间管制,该群体形成了竞争合作行为。

具体而言,由于群体特殊性和缺乏制度参考,形成了治理困境。“景色挺好的小村子,但是有好多当地人拉着游客有偿讲解,说了不用讲还跟着讲,感觉特别不好,强买强卖一样”2,这是携程网中有关呈坎村景区“村民导游”的评价,与对游客实地访谈所呈现的结果一致。受访游客强调“村民导游”纠缠不放,其采取尾随的方式不断询问,让人不胜其烦。“你看这些导游呢,大部分都是本村老太太,年纪都大了,她们有时候干,有时候不干导游的活,视情况而定的,所以也不好管理。”(村委书记)现有制度、政策法规对正规导游员的管理有了较为详细的说明,而对于旅游管理制度不予承认的“野导”等非正规导游并未有相应的管理说明。这使得地方政府与旅游公司在应对该群体之时,缺乏必要的制度参考。“你说的这个‘村民导游问题呢,我们区政府都专门开过会议讨论过,但纯打击嘛,也有伤害农民为旅游赚点生活费的积极性,也考虑到他(她)们的实际困难,实际也有市场,但是要合法化的话,哪个部门给他发这个证,给他(她)担这个责任?”(村主任)再如旅游景区负责人认为,“政府出面很难对村民中的导游进行强监管,也不能强管,这就需要规范的景区管理秩序,而管理制度是要国家出台的,规定哪些可以做,哪些不可以做,比如说‘村民导游不能做,或者能做怎么去规范他”。由于“村民导游”身份属性的特殊性和不确定性,以及管理制度的缺失,很难对“村民导游”进行有效管理,

然而,旅游公司借由特定事件,对“村民导游”进行了空间管制,该群体自发形成了竞争合作行为。在2015年10月“村民导游”为了争抢客源,在永兴湖区域发生了影响较为恶劣的打架事件,对景区管理与形象造成了较为负面的影响。旅游公司借此事件对该群体实行了空间管制,此事件后“村民导游”不能进入永兴湖与各个景点(在此事件前,“村民导游”的活动空间是不受限制的)。“以前他们都能进景点的,谁都想多带不就乱套了嘛,前几年在永兴湖还打架嘞,当时政府还有警察都来人了,这不旅游公司不让他们在景点里了,只能在外面了。”(村民9)在空间管制的影响下,为了能够顺利开展导游服务,“村民导游”自发形成了带客制度,表现出竞争合作行为[16]。带客制度分为候客位置、排队时间、带客顺序、过时不候4个方面:即在空间限制前提下,自发在文献祠入口、灵秀亭两个位置等候游客。由于人数较多,在候客位置相对固定的情况下,“村民导游”之间形成了一大早(6点多甚至更早)便排队的“上班制度”,而排队时间又直接决定了“先来先带,后来后带”的带客顺序。然而,从参与式观察的结果来看,“村民导游”带客会时常出现不成功的情况。即当依次轮到了某一“村民导游”带客时,游客并不一定会聘请“村民导游”讲解。如若出现这种情况,此“村民导游”就要重新排队以等候下一轮带客机会,这便是“过时不候”的规则。可见,“村民导游”在时间、空间、制度上表现出结构化特征,群体内部成员之间形成了竞争合作行为,表现出的自组织特征更能适应来自群体外部的冲击。

5 结论与讨论

5.1 结论

以往旅游非正规就业的研究多聚焦在城市空间中,对于乡村旅游中的类似现象却较少关注。城市空间中的旅游非正规就业群体多是基于城乡二元结构与城乡流动的背景下产生的,而乡村旅游地中的非正规就业多与地方具有紧密联系,具有在地性。为了透视乡村旅游中非正规导游呈现的复杂因素,文章采用了一种后结构主义的关系视角来剖析非正规导游现象。

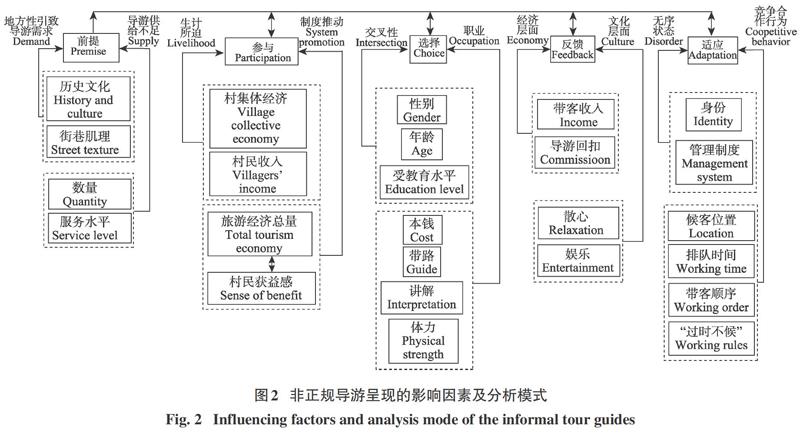

以安徽省黄山市徽州区呈坎村“村民导游”为例,详细描绘了旅游非正规就业中的非正规导游呈现的影响因素。研究发现,“村民导游”的出现与外部因素的促动密切相关,具有多种力量形塑的特征。具体而言,呈坎村的地方性、旅游公司正规导游供给不足、村落集体经济收入来源单一、旅游分配制度社会正义性存疑促使留守村民参与到旅游业之中。此外,由于性别、年龄、职业等因素带来的交叉性、经济与文化层面的正反馈、群体的竞争合作行为,“村民导游”将会长期存在。依据对呈坎村非正规导游呈现的影响因素分析,文章提出“(非正规部门产生)前提-参与(旅游业)-选择(非正规部门)-反馈(从事效果)-适应(外部环境)”的分析模式(图2)来透视乡村旅游中非正规就业形成与演变。

5.2 讨论

尽管非正规就业领域已形成了较为成熟的解释理论,对于理解非正规导游现象具有一定帮助,但仅依据其中的任何一种视角都不足以解释呈坎村“村民导游”的呈现。例如,二元主义强调非正规部门作为传统经济的残余,将会随着现代资本主义经济的发展而不断缩小[41]。但是,呈坎村的村民能够参与旅游业并选择从事“村民导游”,恰恰是旅游开发这一充满资本属性的经济活动造就的。再如,新自由主义代表人物De Soto认为,人们选择非正规就业是自愿和主动的替代性行动方式[53]。但是,这却忽略了这种主动选择中的妥协性。本文无意驳斥已有理论视角在特定情境下的启发性,而是主张一种后结构主义的观点,强调现象的呈现乃是不同实体相互关联的效应与结果。

具体来看,呈坎村的地方性催生了导游需求,这与旅游公司正规导游供给不足之间的矛盾是非正规导游产生的前提,而部分“村民导游”有效缓解了此种矛盾。可见,地方作为自然实体是具有能动性的,地方本身的特点可解释非正规现象[11,54],而不仅是非正规就业者占据的空间[19]。在正规部门与非正规部门关系方面,呈坎村的案例表明,不同于Michaud指出的“正规部门往往根据其自身的经济需要征服非正规部门,并及时改善后者的不足之处”[22]。就游客而言,“村民导游”非但不能被正规导游完全取代,前者却是后者的有效补充。但对旅游公司而言,两者仍然存在着紧张关系。有学者认为,正规部门有权力迫使非正规部门离开“黄金位置”[55],这一点上,在相对较易带到游客的位置,本研究中“村民导游”的活动范围均被旅游公司限制。因此,审视正规部门与非正规部门之间的关系,不同的角度将会看到不一样的结果。正如Henderson和Smith观察到的,旅游背景下非正规-正规的关系有时可能比该术语暗示的更为复杂[11]。

旅游分配制度的社会正义性存疑进一步诱发了更多的村民加入非正规导游之中。总体上看,乡村旅游发展能够产生显著的经济效应[56-58],呈坎村的乡村旅游发展的确证实了这点。但仍不能忽视Britton在30年前的洞见,即“旅游业确实为穷国提供了许多好处,但认识旅游发展的重点不是旅游业在总体上是否具有经济优势,而是这些优势对谁有利,旅游发展的社会正义性应包括根据基本需求的优先次序,以达到减少不平等和重新分配社会商品的目标,其中,旅游业分配至关重要”[59]。因此,乡村旅游的发展不能仅看它的总体经济效应,也要关注旅游发展带来的经济收益和发展机会最终流向了谁、对谁有利。呈坎村村民正是由于此种社会正义性存疑的旅游分配制度,而引发了对乡村旅游发展的消极态度,它威胁了乡村旅游作为一种可持续的发展方式。毕竟,本地居民对旅游发展的支持态度对于旅游地可持续发展的重要性已形成共识[60]。

此外,由于群体特征与行为、外部正反馈因素,“村民导游”将长期存在。和中国大多数乡村类似[61],呈坎村留守群体是老年人和妇女,他(她)们由于性别、年龄、职业等因素的交叉性[62],非正规导游是该群体快速参与到乡村旅游并获益的主要方式。而经济和文化层面的正反馈则促使村民继续从事非正规导游,经济层面在以往研究中经常提及[12,19-21],丰富日常生活文化亦是因素之一,与郭为等人指出的旅游非正规就业的休闲功能[8]具有相似性。从宏观背景来看,这与中国乡村文化不断受损并日渐衰落的大环境有关[2]。在旅游非正规就业影响方面,与已有研究指出的对景区形象及旅游体验的负面影响[25]相似,部分“村民导游”由于过度逐利造成了负面影响。但由于群体特殊性以及现有制度对如何引导非正规导游极少涉及[63],“村民导游”一度较难治理。而打架事件则使得旅游公司有了凭借,对该群体的活动空间进行了限制,该群体自发形成了带客制度,表现出竞争合作行为[16],而非具有领域性的竞争关系[25]。因此,在审视中国乡村旅游中非正规现象之时,即便讨论非正规就业的主动选择,仍然需要考虑与主体的相关社会、文化与制度环境,有助于理解主体为何如此选择。

5.3 启示

基于以上讨论,文章建议从外部因素来应对乡村旅游中的非正规就业带来的负面影响。由于“村民导游”群体身份特殊性,很难从群体入手进行有效治理,这就决定了不能采取驱逐[29]与“非正式管理”[30]的方式,而应考虑非正规就业呈现的外部因素。其一,正规导游服务水平是贯穿非正规导游呈现的重要因素,因此,旅游公司可从数量和讲解水平等方面有效扩充导游服务队伍,尽可能吸纳高水平的“村民导游”,从而实现“双赢”局面。其二,现有旅游分配制度社会正义性存疑,引致村民获得感低而加入“村民導游”之中。因此,可根据地方经济发展水平与旅游发展实际情况,有针对性地改善旅游分配制度,充分解释分配制度的实操性与合理性,必要时引入参与机制与监督机制,适时适当地公布旅游收益情况,并提高分配方案的透明度,切实将本地居民视为旅游经济发展的受益者。其三,村落日常生活单调是大多数留守群体的常态,因此,旅游公司和地方政府应当加强村落传统文化与日常休闲活动建设,例如营造村民共享空间、开办传统手工艺学习班、举办传承地方非物质文化等活动,积极引导村民将日常生活实践与旅游地传统文化结合起来,既能丰富村民的日常生活,又能够增加村民参与旅游业的途径。当然,本文只是呈坎村“村民导游”的个案研究,案例析出的旅游分配制度、交叉性、竞争合作行为等是具有一定外推意义的概念,虽对认识与应对其他乡村旅游地中非正规现象具有参考价值,但后期仍需以不同类型的乡村旅游地与非正规就业为研究对象,以进一步总结乡村旅游中非正规现象呈现的影响因素,以提升研究发现的价值与意义。

致谢:感谢呈坎村村民与呈坎八卦村旅游有限公司在调研时提供的帮助,感谢华东师范大学博士研究生赵弋徵在论文修改过程中有关论文结构与中英文对照的建议,感谢3位匿名评审专家在研究问题、研究贡献、案例典型性、综述写作、行文逻辑、谋篇布局、写作规范等方面的修改意见及编辑老师的辛苦工作。

参考文献(References)

[1] 张京祥, 申明锐, 赵晨. 乡村复兴:生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J]. 国际城市规划, 2014, 29(5): 1-7. [ZHANG Jingxiang, SHEN Mingrui, ZHAO Chen. Rural renaissance: Rural China transformation under productivism and post-productivism[J]. Urban Planning International, 2014,29(5):1-7.]

[2] 黄震方, 陆林, 苏勤, 等. 新型城镇化背景下的乡村旅游发展——理论反思与困境突破[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1409-1421. [HUANG Zhenfang, LU Lin, SU Qin, et al. Research and development of rural tourism under the background of new urbanization: Theoretical reflection and breakthrough of predicament[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1409-1421.]

[3] 孙九霞. 传统村落:理论内涵与发展路径[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 1-3. [SUN Jiuxia. Traditional villages: Theoretical connotation and development path[J]. Tourism Tribune, 2017, 32 (1) :1-3.]

[4] 及佳, 王旭. 基于“非正规”现象的城乡旅游公众参与模式研究[C] //中国城市规划学会. 2014中国城市规划年会(规划实施与管理)论文集. 北京: 中国城市规划学会, 2014: 1098-1106. [JI Jia, WANG Xu. Research on the public participation model of urban and rural tourism based on the phenomenon of “informality” [C] // China Urban Planning Society. The Proceedings of 2014 China Urban Planning Annual Conference (Planning Implementation and Management). Beijing: China Urban Planning Society, 2014: 1098-1106.]

[5] 张若阳, 付萧萧, 章牧, 等. 乡村旅游非正规就业居民的社会排斥感知研究——以珠玑古巷为例 [J]. 旅游学刊, 2019, 34(5): 26-36. [ZHANG Ruoyang, FU Xiaoxiao, ZHANG Mu, et al. Investigating the social exclusion perception of the informally employed group in chinese rural tourism: A case study of Zhuji ancient alley[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(5): 26-36.]

[6] 梁增賢,保继刚. 主题公园周边非正规就业管制的堵与疏——以北京欢乐谷为例[J]. 城市问题, 2012, 31(4): 67-72. [LIANG Zengxian, BAO Jigang. Regulation on the informal employment around the theme park: A case study of Beijing Happy Valley[J]. Urban Problems, 2012, 31(4): 67-72.]

[7] 郭为, 秦宇, 王丽. 旅游非正规就业的群体特征与行业满意度——以青岛和烟台的旅游非正规部门调查为例[J]. 旅游学刊,2012, 27(7): 81-90. [GUO Wei, QIN Yu, WANG Li. On the group features of tourism informal employment and industrial satisfaction: A case study of Qingdao and Yantai [J]. Tourism Tribune, 2012, 27(7): 81-90.]

[8] 郭为, 许珂, 廖淑凤. 旅游自我就业现状及其影响因素的实证分析——对青岛旅游自我就业者的调查 [J]. 旅游科学, 2016, 30(4): 14-29. [GUO Wei,XU Ke,LIAO Shufeng. The positive study on the status and causes of tourism self-employment: The investigations to the self-employment in Qingdao[J]. Tourism Science, 2016, 30(4): 14-29.]

[9] 郭为, 田加文. 贫困、家庭话语权与旅游非正规就业——对青岛旅游非正规就业者的调查 [J]. 旅游科学, 2018, 32(3): 39-50; 62. [GUO Wei, TIAN Jiawen. Poverty, family discourse power and informal tourism employment: An investigation on informal tourism workers of Qingdao[J].Tourism Science, 2018, 32(3):39-50; 62.]

[10] 梁增贤, 谢春红. 旅游非正规就业: 职业发展的末端还是通道[J]. 旅游学刊, 2016, 31(1): 102-110. [LIANG Zengxian, XIE Chunhong. Informal tourism employment: The end to a career or a channel for career development [J]. Tourism Tribune, 2016, 31(1): 102-110.]

[11] HENDERSON J C, SMITH R A. The Informal tourism economy at beach resorts: A comparison of Cha-Am and Laguna Phuket in Thailand [J]. Tourism Recreation Research, 2009, 34(1): 13-22.

[12] TRUONG V D. Tourism, poverty alleviation, and the informal economy: The street vendors of Hanoi, Vietnam [J]. Tourism Recreation Research, 2018, 43(1): 52-67.

[13] MARTNEZ L, SHORT J R, ESTRADA D. The diversity of the street vending: A case study of street vending in Cali [J]. Cities, 2018, 79(2): 18-25.

[14] 郭為, 厉新建, 许珂. 被忽视的真实力量: 旅游非正规就业及其拉动效应[J]. 旅游学刊, 2014, 29(8): 70-79. [GUO Wei, LI Xinjian, XU Ke. The neglected true power: Tourism informal employment and its pull effects[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(8): 70-79.]

[15] OPPERMANN M. Tourism space in developing countries [J]. Annals of Tourism Research, 1993, 20(3): 535-556.

[16] DAMAYANTI M, SCOTT N, RUHANEN L. Coopetitive behaviours in an informal tourism economy [J]. Annals of Tourism Research, 2017, 65(4): 25-35.

[17] HENDERSON J C, YUN O S, POON P, et al. Hawker centres as tourist attractions: The case of Singapore [J]. International Journal of Hospitality Management, 2012, 31(3): 849-855.

[18] 郭为, 秦宇, 黄卫东, 等. 旅游产业融合、新业态与 非正规就业增长: 一个基于经验与概念模型的实证分析[J]. 旅游学刊, 2017, 32(6): 14-27. [GUO Wei, QIN Yu, HUANG Weidong, et al. The convergence of tourism industries, new tourism formats and the growth of informal employment: A positive analysis based on industries experience and conceptual model[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(6): 14-27.]

[19] DAMAYANTI M, SCOTT N, RUHANEN L. Space for the informal tourism economy [J]. Service Industries Journal, 2018, 38(11-12): 772-788.

[20] LITTLE W E. Selling strategies and social relations among mobile Maya handicrafts vendors [M]// ISAAC B L. Research in Economic Anthropology. Bingley: Emerald Group Publishing Limited. 2002: 61-95.

[21] FAGERTUN A. Labour in paradise: Gender, class and social mobility in the informal tourism economy of urban Bali, Indonesia [J].Journal of Development Studies, 2016, 53(3): 331-345.

[22] MICHAUD J. A social anthropology of tourism in Ladakh, India [J]. Annals of Tourism Research, 1991, 18(4): 605-621.

[23] GNTHER I, LAUNOV A. Informal employment in developing countries: Opportunity or last resort? [J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(1): 88-98.

[24] TIMOTHY D J, WALL G. Selling to tourists: Indonesian street vendors[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24(2): 322-340.

[25] CRICK M. Life in the informal sector: Street guides in Kandy, Sri Lanka[M]// HARRISON D. Tourism & the Less Developed Countries. London: Belhaven Press, 1992: 135-147.

[26] CUKIER-SNOW J, WALL G. Tourism employment: Perspectives from Bali [J]. Tourism Management, 1993, 14(3): 195-201.

[27] KERMATH B M, THOMAS R N. Spatial dynamics of resorts: Sosua, Dominican Republic [J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(2): 173-90.

[28] 梁增賢, 黎结仪, 文彤. 城市旅游非正规就业者生活质量感知研究——以广州为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(9): 72-81. [ LIANG Zengxian, LI Jieyi, WEN Tong. Tourism and quality of life perceptions among urban tourism informal employees: A case study of Guangzhou city[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(9): 72-81.]

[29] BOONJUBUN C. Conflicts over streets: The eviction of Bangkok street vendors[J]. Cities, 2017, 70(6): 22-31.

[30] BATRAU Q, BONNET F. Managed informality: Regulating street vendors in Bangkok[J]. City & Community, 2016, 15(1): 29-43.

[31] WILLIAMS COLIN C. Regulating the sharing economy to prevent the growth of the informal sector in the hospitality industry[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2017, 29(9): 2261-2278.

[32] BRIASSOULIS H. Sustainable development and the informal sector: An uneasy relationship?[J]. The Journal of Environment & Development, 1999, 8(3): 213-237.

[33] BRIASSOULIS H. Sustainable development—The formal or informal way?[M]// Environmental Politics in Southern Europe. Dordrecht: Springer. 2001: 73-99.

[34] R?DAN-GORSKA M M. Destinations without regulations: Informal practices in Romanian rural tourism[J]. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 2013 (2): 195-225.

[35] PORTES A, SCHAUFFLER R. Competing perspectives on the Latin American informal sector[J]. Population and Development Review, 1993, 19(1): 33-60.

[36] HAYS-MITCHELL M. Streetvending in peruvian cities: The spatio-temporal behavior of ambulantes[J]. The Professional Geographer, 1994, 46(4): 425-438.

[37] MIDDLETON A. Informal traders and planners in the regeneration of historic city centres: The case of Quito, Ecuador [J]. Progress in Planning, 2003, 59(2): 71-123.

[38] 梁增贤, 保继刚. 大型主题公园发展与城市居民就业——对华侨城主题公园就业分配的考察[J]. 旅游学刊, 2014, 29(8): 62-69. [LIANG Zengxian, BAO Jigang. Can urban theme parks increase employment opportunities for local residents: An empirical study of OCT Parks, China[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(8): 62-69.]

[39] GRIFFITH H. Beach operations: Their contribution to tourism in Barbados[J]. Caribbean Finance and Management, 1987, 3(2): 55-65.

[40] 黃颖敏 薛德升, 黄耿志. 国外城市非正规性研究进展及启示 [J]. 人文地理, 2017, 32(4): 7-14. [HUANG Yingmin, XUE Desheng, HUANG Gengzhi. Urban informality in the global south: Review and implications[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 7-14.]

[41] ONODUGO V A, EZEADICHIE N H, ONWUNEME C A, et al. The dilemma of managing the challenges of street vending in public spaces: The case of Enugu city, Nigeria [J]. Cities, 2016, 59(6): 95-101.

[42] 黄耿志, 薛德升. 国外非正规部门研究的主要学派 [J]. 城市问题, 2011, 29(5): 85-90.[HUANG Gengzhi, XUE Desheng. Foreign studies of informal sector[J]. Urban Problems, 2011, 29(5):85-90.]

[43] CALLON M. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay [J]. The Sociological Review, 1984, 32(1s): 196-233.

[44] QIAN C, SASAKI N, JOURDAIN D, et al. Local livelihood under different governances of tourism development in China—A case study of Huangshan mountain area [J]. Tourism Management, 2017, 61(2): 221-233.

[45] 王宁. 代表性还是典型性?——个案的属性与个案研究方法的逻辑基础[J]. 社会学研究, 2002(5): 123-125. [WANG Ning. Representativeness or typicalness? —The property of a special case and logical basis of a special case study[J]. Sociological Studies, 2002 (5): 123-125.]

[46] 卢晖临, 李雪. 如何走出个案——从个案研究到扩展个案研究[J]. 中国社会科学, 2007(1): 118-130. [LU Huilin, LI Xue. How can we go beyond the case? From the case study to the extended case study[J]. Social Science in China, 2007 (1): 118-130.]

[47] YIN R K. Qualitative Research from Start to Finish [M]. New York: The Guildford Press, 2011: 3-26.

[48] OPPERMANN M. Triangulation—A methodological discussion [J]. International Journal of Tourism Research, 2000, 2(2): 141-145.

[49] COLE S. Beyond authenticity and commodification[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(4): 943-960.

[50] LITTRELL M A, ANDERSON L F, BROWN P J. What makes a craft souvenir authentic?[J]. Annals of Tourism Research, 1993, 20(1): 197-215.

[51] STRAUSS A, CORBIN J. Grounded theory methodology: An overview[M]// DENZIN N K, LINCOLN Y S. Handbook of Qualitative Research. Newbury Park CA: Sage, 1994: 273-285.

[52] 易佳. 农村妇女的休闲与文化资本关系研究[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2008. [YI Jia. The Analysis of the Relationship between the Leisure and Culture Captital of Coutry Women[D]. Xianyang: Northwest A&F University, 2008.]

[53] DE SOTO H. The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World [M]. New York: Harper & Row, 1989: 3-15.

[54] WILLIAMS C C, WINDEBANK J. Spatial variations in the informal sector: A review of evidence from the European Union[J]. Regional Studies, 1994, 28(8): 819-825.

[55] WAHNSCHAFFT R. Formal and informal tourism sectors—A case-study in Pattaya, Thailand[J]. Annals of Tourism Research, 1982, 9(3): 429-451.

[56] LANE B, KASTENHOLZ E. Rural tourism: The evolution of practice and research approaches—Towards a new generation concept? [J]. Journal of Sustainable Tourism, 2015, 23(8-9): 1133-1156.

[57] SU B. Rural tourism in China[J]. Tourism Management, 2011, 32(6): 1438-1441.

[58] SHARPLEY R, ROBERTS L. Rural tourism — 10 years on [J]. International Journal of Tourism Research, 2004, 6(3): 119-124.

[59] BRITTON S. Tourism, dependency and development: A mode of analysis[M]// APOSTOLOPOULOS Y, LEIVADI S, YIAN-NAKIS A. The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigations. New York: Routledge Press, 1996: 155-173.

[60] SHARPLEY R. Host perceptions of tourism: A review of the research [J]. Tourism Management, 2014, 42(1): 37-49.

[61] JACKA T. Translocal family reproduction and agrarian change in China: A new analytical framework[J]. The Journal of Peasant Studies, 2017(5): 1-19.

[62] NIGHTINGALE A J. Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and environment in Nepal [J]. Geoforum, 2011, 42(2): 153-162.

[63] 吳永莹. 阳朔“地方导游”成长与影响研究[D]. 广州:中山大学, 2009. [WU Yongying. A Case Study of the Development and the Impact of Yangshuos Local Guide[D]. Guangzhou: Sun Yat-sen University, 2009.]