机构知识库建设中的人文理想与学术交流秩序重构*

——基于技术社会建构论视角的分析

龚亦农

(南京师范大学图书馆 江苏南京 210023)

自2006年厦门大学建设中国内地首个机构知识库(Institutional Repository,IR)以来①,IR在内地已经发展十多年,并进入“广泛关注,理性参与”的增长推广期[1],大陆IR的数量和规模都有了明显增多,但开放性(尤其是高校IR的开放性)存在明显不足,主要表现在:①学者参与度低,内容建设主要依赖自动采集,自存储机制尚未普遍建立。很多IR仅仅依靠图书馆维护,封闭建设的状况广受诟病,严重制约可持续发展,甚至被视为“鸡肋”[2]。②已建IR的开放程度低,IR全文服务以商业库链接为主,自存储文档少且大多限制获取,部分IR索性不对外提供访问,本研究所做的抽样调查结果显示,即使在得到学者授权的前提下,仍有70%的受访机构选择向Internet用户限制获取或选择不开放。开放获取(Open Access,简称OA)远未被普遍接受。截至2020年5月15日,我国大陆地区在国际上的两大开放仓储注册系统:开放获取仓储注册系统ROAR(The Registry of Open Access Repositories)和开放获取仓储目录OPENDOAR(Directory of Open Access Repositories)中的注册数量分别为102和54个,位列世界第15和第24位(亚洲分别列第4和第5),与约10年前的统计相比[3-5],总量有提高,但国际排名变化不大,与世界先进水平差距依旧明显。③与其他相关社会群体的协同举措有限,大陆科研系统在中国科学院的牵头下,在可能对IR建设产生深刻影响的政策领域、出版领域和其他OA运动领域均深度参与,积极作为,而大陆高校的IR建设则存在明显的局限性,在OA政策领域至今还是空白[6]。开放性的不足反映出我国(尤其是大陆高校)IR建设普遍缺少与其他各相关方的协同举措,尚未将相关社会群体(如学者、出版方、资助方等)作为必要的战略伙伴纳入建设体系中。理论研究也偏重于IR本体(如系统构建、资源建设)和外部客观因素(如政策制度、版权保护、评价研究、建设工具、新技术应用等)[7-8],缺少对由各相关社会群体组成的外部主观环境的系统研究。战略协同举措的缺乏,成为阻碍发展的痛点。学者Oya Y. Rieger曾以IR为例,从社会建构的角度探讨了技术应用的设计和实现,提出应将注意力从信息技术应用方面转向工作实践和社会文化因素,以便更好理解如何设计和实施信息技术应用[9];孙鹏等人把机构知识库视为各要素(包括系统、成员、关系、利益等)之间构成的小型社会网络,运用社会网络理论分析指出“组织这些要素,并充分发挥它们的合力来支持机构知识库的运作,是机构知识库建设的重中之重”[10]。本文希望引起人们对人文社会环境建设的重视,以便加强在多方战略协同方面的努力。论文首先简要回顾和强调了IR的人文理想,重拾初心,以明方向;再运用技术社会建构论SCOT(Social Construction of Technology)揭示IR重构学术交流秩序的使命,阐明转型过程中各方博弈的必然性和重要性,帮助建设者直面学术交流领域社会关系重新建构的挑战。

1 机构知识库:开放学术创新的社会化工程

IR建设不是简单的数字仓储建设,而是对学术交流模式的变革,从其出现到演变发展都具有社会化特征,IR融合了多方关于开放学术创新的人文理想,是触及多方利益、需要各方参与,进行权益和业务重组的社会化工程。

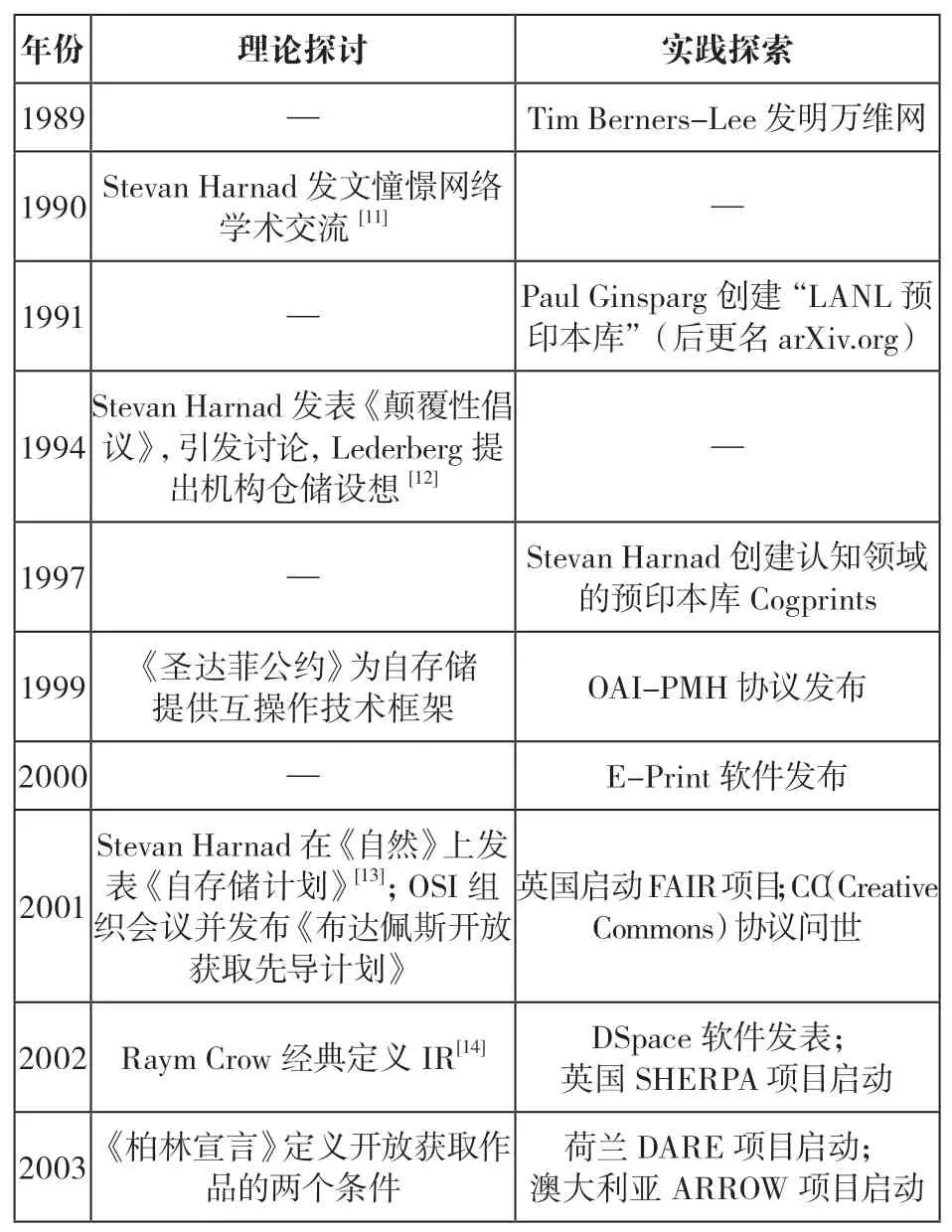

简单回顾历史(见表1)可以看出,IR“基于机构的自存储”模式来自学者群体(代表人物有匈牙利籍心理学家Stevan Harnad、万维网发明人英国物理学家Tim Berners-Lee、诺贝尔奖得主美国分子生物学家Joshua Lederberg等)对网络环境下自主学术交流的长期渴求和实践;OA则众所周知来自众多学术团体(如OAI、OSI、SPARC等)在21世纪初共同推动的开放获取运动;学术机构(如英国南安普顿大学、美国麻省理工学院等)则希望通过IR对本机构学术成果进行自主管理和长期保存。这些社会群体把对交流传播、学术出版、典藏管理等不同方面的创新理想都赋予了IR,将IR推向了学术交流模式变革的潮头。这一变革通过合理压缩商业群体(如出版商、数字服务商)的利益空间来反哺社会大众、追求知识公平与合理传播。变革触及到学术传播链上相关社会各方的权益重组,不可能仅仅依靠IR的建设实施者(目前主要是图情机构)完成,也不能仅仅依靠学术界,而需要相关社会各方的广泛参与和协同。本研究的前期成果已经指出“IR建设发展过程是在不断完善IR本体的同时,改变各相关方主观认知、改造客观环境的过程。机构知识库建设是否可持续由上述三方面共同决定”[15]。在这三位一体的建设指导思想下,起决定作用的还是主观外部环境,即各相关方的认同度和支持度。目前,实践中仍存在不少与相关社会各方有关的争议话题,如:图情机构,为什么要积极参与甚至主导IR建设?学者群体,用强制性OA政策要求他们参与自存储和成果OA,合适吗?学术机构,为什么要投入人、财、物和政策来支持建设IR?出版方,如何在传统商业出版模式与IR的绿色OA路径之间找到平衡点?如何释放以往过度占用的著作权?其他,如联盟体应该如何发挥作用?为什么需要关注和支持其他OA实践(如开放出版)?

表1 机构知识库出现前后的重要相关事件

多年来,包括上述问题在内的各方关系协调问题已成为很多IR建设的难点和痛点,不少建设者甚至有意回避问题,试图另辟蹊径。实践证明,与相关社会各方达成战略协同是IR建设不可回避的重要任务之一。我们在IR建设的技术实现方面投入了较多努力,建设了很多IR平台,但在社会人文方面,即与相关社会各方的战略协同问题上,认识和努力都还远远不够。技术社会建构论SCOT的分析框架和概念,正好可以帮助我们加深对人文目标的理解,明确路径,指导我们设计有效的IR建设策略。

SCOT理论最早由美国学者Pinch和Bijker于20世纪80年代提出。该理论从整体互动的角度研究技术与社会的关系[16],认为每项技术从构思、设计到应用,都会在不同社会观点、方案解释的争论中经历修正、演化,逐渐趋向稳定化,这个过程是由社会决定的。SCOT的分析框架包含三步[17-18],第一步分析技术发展影响因素,指出各相关方的认知和行为对技术应用的争论会导致技术应用发展方向的不确定性;第二步是确立争论的中止机制,讨论如何使各方争论消失;第三步通过一个更广的理论框架来解释技术发展的社会建构过程。

2 技术的社会建构:IR不仅是技术应用,更是学术交流的秩序重构

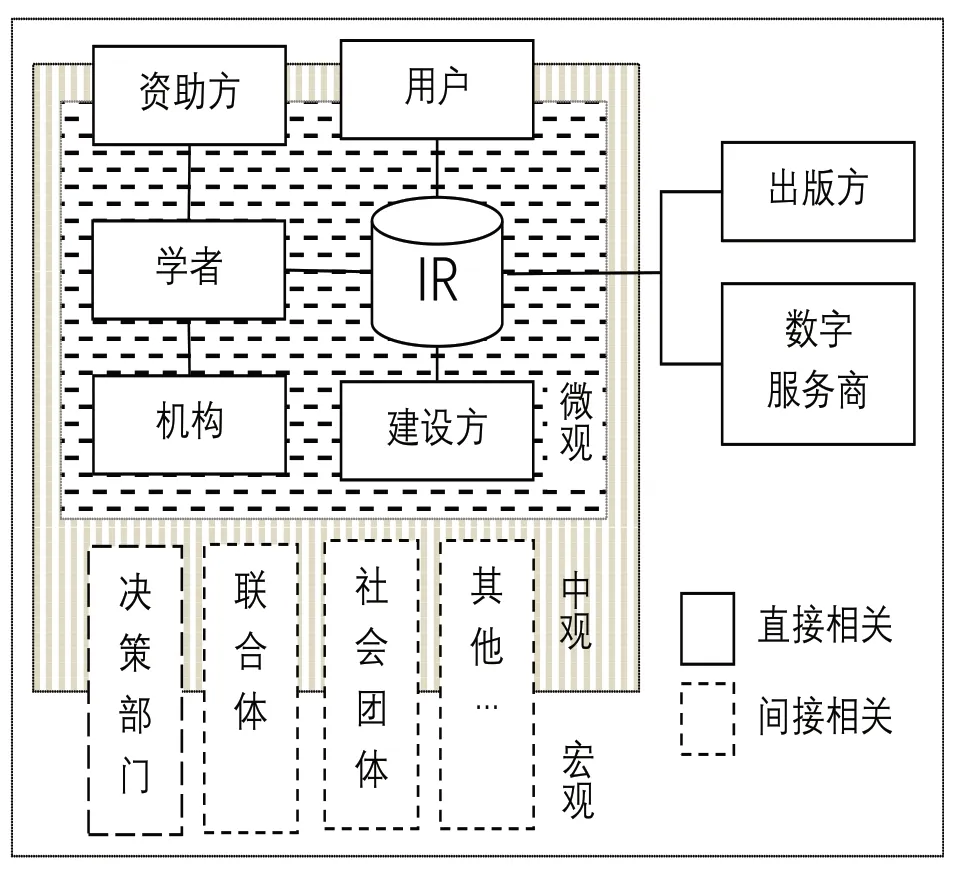

SCOT首先分析技术应用发展所受的影响因素,有两个核心概念:一是相关社会群体RSG(Relevant Social Groups),二是解释柔性(Interpretative Flexibility)。SCOT对RSG的范围不作预先框定,而是根据需要引入,采用“滚雪球”的方法逐一识别[19]。本研究结合实践经验,根据有无著作权关联把IR的RSG归纳为直接相关和间接相关两类,如图1所示。其中直接相关RSG,即经济学和管理学领域所谓的“利益相关方(Stakeholders)”,与IR之间存在或多或少的著作权关联[20]及由此带来的权益问题,间接相关RSG是那些没有权益关联,但可能通过其他形式(如业务领域的交叉和对客观环境的改变等)对IR建设产生影响的社会群体。SCOT认为一项新的技术应用对不同的RSG有不同的意义。不同的RSG,无论是主动参与或被动卷入建设过程,都会有自身理解和利益考虑,即所谓解释柔性。解释柔性的存在形成对新技术应用的争论,有支持,有反对,这些或正或反的影响造成技术应用发展方向的不确定性。最终的演变方向由各RSG博弈决定。

图1 IR建设的相关社会群体及其影响域示意图

IR建设对传统学术传播链的上游(出版)和下游(传播)均造成了规则性冲击,从而对传播链上各RSG的利益格局产生连锁性影响,因此,IR建设已不仅仅是一个技术实现过程,更是在破旧立新,重构学术交流领域的社会秩序,需要在建设IR本体的同时,处理好各RSG的战略协同关系,发挥各方正向推动作用,应对好可能存在的负面影响。国内外的普遍现状是,图书情报机构已经成为事实上的IR建设主体,其职业理想与IR的建设目标又极为契合,因此,图情机构不仅应该主动参与IR建设,还应该努力在变革博弈中发挥主导作用。

3 稳定化和中止:IR需要在建设方内部和多方RSG之间寻求平衡与协同

SCOT认为,分歧和问题会在各RSG的反馈、争论中不断得到修正,使解释柔性逐渐消失,趋向各方普遍接受的平衡态,此过程就是技术的社会建构过程。SCOT理论分析框架的第二步就是研究如何实现上述过程。这一步需要建立有效的争论中止机制,有两个核心概念:稳定化(Stabilization)和中止(Closure)。主导技术应用的RSG要尽可能保持自身群体内部在认知和行动上的一致性,即为稳定化;再通过与其他RSG之间的协同互动来消除解释柔性,即为争论的中止。一旦争论中止,各方RSG对技术应用的认知和行动将会达到一个相对稳定的平衡态。建立争论中止机制的关键是如何消除来自各直接相关RSG(包括建设方自身所在RSG)的负面影响因素,需要拿出积极有效的应对举措。表2列举了IR实践中来自直接相关RSG的影响因素及其应对举措示例。例如,来自建设方内部的认知和定位差异会造成IR建设方向的偏航,来自学术机构的支持度不足和学者的不了解、不参与会直接导致IR的难以持续;为应对这些问题,需要学术机构制定OA政策,用制度去保持建设方向,固化公共资金受助者(学者)应该承担的社会责任,也完善学术机构作为学者管理母体的制度框架。出版方固守传统商业模式带来的阻碍,则需要从著作权分配、使用授权管理、出版机制等方面做出变革应对。所有举措本质上都是对IR建设相关群体的权益和社会关系的重新建构,应该成为IR建设的重要内容之一。

表2 来自直接相关RSG的不利因素及应对举措示例

4 不断经受检验的技术框架:IR必须在广泛的人文社会环境中获得认可和支持

SCOT第三步是在一个更广泛的社会文化背景中解释技术发展的社会建构过程。有两个核心概念:技术框架(technological frame)和吸纳(inclusion,又译为关联性)。对IR来说,不同的直接相关RSG在解释柔性阶段都有自己理解和主张的解决方案,即技术框架,一旦争论中止,便形成了各方RSG都接受的技术框架。为保持发展方向,把其他有影响力的社会群体(如间接相关RSG)“吸纳”到当前争论中来,加强对IR建设的正向促进作用,是稳定技术框架的重要手段。表3列举了IR建设需要吸纳的三类最常见间接相关RSG:各级管理部门、行业(或区域)联合体和相关社会团体及其对IR建设的影响路径和利用示例。

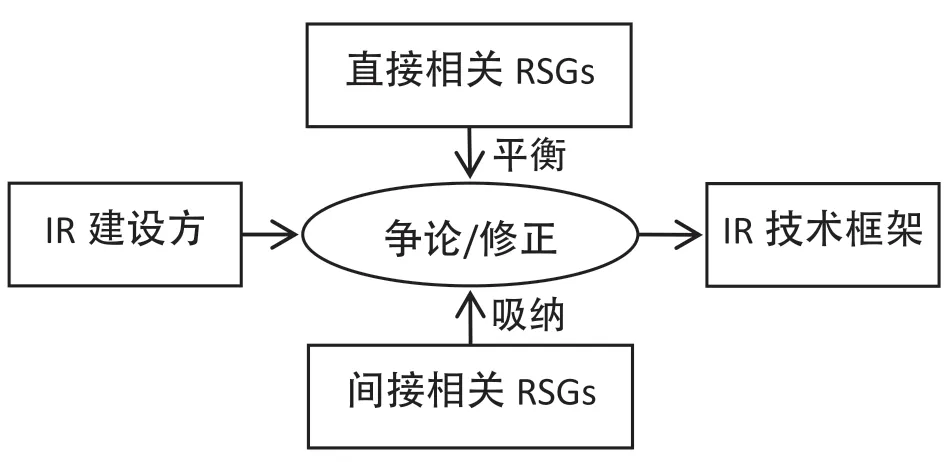

间接相关RSG与直接相关RSG都是IR建设应该团结协同的战略伙伴,共同构成IR建设发展的主观外部环境,这些RSG正是各类影响因素(无论正反)的实施主体,重视并加强与所有这些RSG的战略协同是实现IR人文理想的必要举措。至此,IR的整个社会建构过程就比较清晰了(见图2)。IR建设方通过平衡与各直接相关RSG的权益,在“争论”中对实践方案进行合理修正,同时,“吸纳”间接相关RSG的正面作用,逐渐形成适应当前环境且各方均能接受的IR技术框架,这个技术框架会继续接受来自建设方和各RSG的不断检验、修正,或正向完善,或反向阻碍。争论和修正始终存在于IR的发展演变进程中。IR要想保持可持续发展,必须坚定目标理想,同时争取各方RSG的广泛支持和协同,尽可能保持有利于完善技术框架的正向修正,防止和减少阻碍发展的反向修正。国内外IR建设势头较好的学术机构(如英国南安普敦大学、美国麻省理工学院MIT,也包括我国香港大学等)都很重视与各社会群体(如学者、出版方、科研资助方等)的政策性互动。大陆地区,中国科学院的措施也比较全面,中国科学院是我国OA运动的重要主导机构,积极参与国际OA运动及其在国内的宣传推广和实践,帮助和带动下属百余个所级科研机构建成了目前大陆最大规模的IR联盟体,也是大陆最早发布OA政策的学术机构,并支持下属机构建立配套管理奖励政策,同时,重视内部的团队建设和理论研究,奠定了其在大陆IR建设中的领头羊地位。2020年5月,中国科学院文献情报中心与牛津大学出版社达成国内首个开放出版转换协议,在与出版方的协同方面又迈出了示范性的一步。相比之下,大陆高校偏重IR本体建设,在社会建构方面的应对举措明显欠缺,至今没有有效的OA政策出台(难以保证学者参与),缺少典型成功案例(难以获得学术机构决策层支持),在除IR以外的OA实践领域也参与不足(未能广泛“吸纳”相关社会力量的支持)。在外部客观环境尚不够成熟的情况下,建设方尤其需要重视社会关系建构,逐步打开束缚前进脚步的枷锁,否则很可能无法持续。

表3 间接相关RSG对IR的影响路径及利用示例

图2 IR的社会建构过程示意图

值得一提的是,各类RSG的有效影响范围不同,或微观(机构级)、或中观(行业级或区域级),或宏观(国家及以上级)。大多数机构级的努力因为受自身影响力制约,不具备与宏观层面的RSG(如出版方和数字服务商)有效对接或博弈的能力,因此,“吸纳”在中观和宏观环境中更有影响力和话语能力的间接相关RSG(如联合体、社会团体等)加入是改善建设方上述能力的必要举措,也有助于对客观环境的改造和技术框架的合理修正。简言之,IR建设就是一个通过重新平衡各相关方权益,团结一切社会力量,不断提高自身建设能力,改善客观环境,向目标理想努力的过程。

5 对IR可持续发展的启示

经过上述分析,我们认识到IR建设不仅是新型学术交流平台建设,更是一项牵涉面广、利益敏感的学术生态关系改造工程。要实现可持续发展,需要做到“五个坚持”。

5.1 坚持学术开放的目标信念

由于IR实践对传统学术交流模式产生了颠覆性冲击,解释柔性会始终存在,起步阶段尤其明显。只有坚持学术开放的信念和目标,才能保持IR建设不偏航。具体来说,学术机构启动IR建设需要具备三个条件:①坚定学术开放的建设宗旨;②稳定的决策层支持;③有执行力的团队。开放的宗旨保持正确的努力方向;决策支持提供必要的人、财、物和创新环境;执行团队则是具体执行主体,三者缺一不可。现实中,有些机构并不具备以上三条件,但也启动了所谓的IR建设,此类IR很容易偏离学术开放的努力方向成为“伪IR”。

5.2 坚持自存储为基础的业务流建设

“自存储”是IR开放性的体现之一,也是IR得以持续的基本保障措施,只能加强,不能削弱。学者群体应该成为IR建设的参与主体之一,而非被动的服务对象(这是IR与传统特色库或特色服务建设的重要区别之一)。发动学者参与自存储要依靠政策引导、逐步推进,其具体实现形式有三种:强制自存储、委托代存储和自发自存储。合理强制保障了学者的最低参与度,在起步建设阶段不可或缺;委托代存储则是自存储行为的重要辅助措施,也是减轻学者负担的有效缓冲机制,与激励政策相结合,加上持续的示范引导,有助于逐步提高学者的参与意识和自存储的主动性,逐渐提高自发自存储的比例。

5.3 坚持建制与建库并重

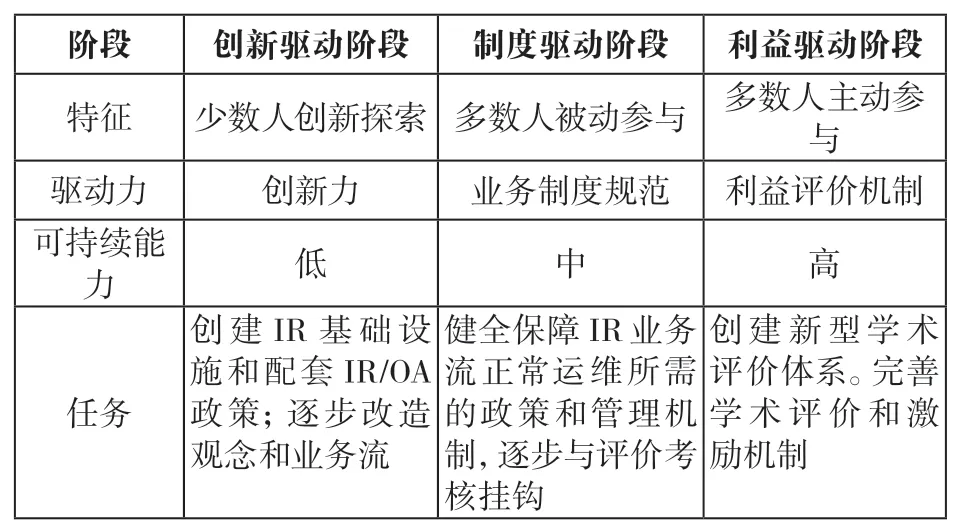

IR的学术开放之路要从少数人的创新探索演变成多数人主动参与的常态化机制,需要经过三个阶段,即创新驱动阶段、制度驱动阶段和利益驱动阶段(见表4)。

表4 IR发展驱动力演变的三个阶段

IR的建设发展同样如此,这也是IR可持续能力逐渐提高的渐进过程。制度建设是贯穿始终的关键环节,从开始建设时就要考虑到,并逐步深入,直至融合进学者个人、机构,乃至更大范围的学术评价和激励机制中。

IR建设所需的制度环境是覆盖宏观、中观、微观的一整套制度体系。学术机构首先从微观级(即机构级)环境政策入手,建立配套的IR/OA政策。“把机构知识库引入图书馆服务体系中最复杂的方面之一就是建立政策”[24],但这是提高IR发展驱动力的重要基础。2007年,康奈尔大学在研究了“本校机构知识库为什么几近为空”的问题后就把结论归结为政策问题——缺少强制性政策[25]。更为深入的研究则指出“每个学科都有一个规范的文化,主要由它们的奖励制度和传统来定义。如果机构知识库的目标是获取和保存教师的学术成果,那么机构知识库将需要解决这种文化多样性”[26]。用短期的制度化建设为长期的文化建设打下基础正是IR建设的一项重要内容。2008年2月12日,哈佛大学文理学院全体教职员工集体投票通过OA政策的做法,为学术机构自下而上推动IR制度建设探索出一条可行途径。哈佛模板也成为学术机构制定OA政策的重要参考。有效的制度设计还应该包括中观和宏观的管理评价政策、各级科研资助政策、法律法规政策等,构成有利于IR建设发展的完整政策体系。其理想状态是把IR的人文理想与各方RSG的合理权益紧密耦合,完成创新驱动向制度规制下的利益驱动的转变。与技术层面的IR系统建设相比,建库只是塑形,建制才是铸魂。两方面的努力相辅相成,均不可或缺。

5.4 坚持“平衡”与“吸纳”兼顾

IR牵涉到的社会群体众多。对于利益敏感的直接相关RSG,应采取平衡权益的举措,对其他RSG同样需要积极“吸纳”,做到平衡不同需求;吸纳一切有利因素。调动各方的正向推动或保障作用,尽可能减少反向阻碍。

平衡需求是IR价值最大化的过程,有利于争取更多支持。学者方面,强制性政策固然可以在一定程度上解决用户参与问题,但长远来看,仍要想办法培养和满足学者需求,提高用户粘性,尽可能为学者提供有用的个性化服务,如个人空间管理、成果收录引用报告、个人成果访问利用反馈等;学术机构方面,为了获得长期而稳定的决策层支持,IR需要能提供支撑决策的科研数据分析服务、学科数据比对服务等。平衡需求的服务应该根据实际情况动态调整。当今IR外在形式的多种变化(从机构典藏到学者库、到学术库,再到IR-CRIS等)就是为了满足不同服务需求做出的改变。欧洲采集了20个不同国家84个机构样本的2016调查报告显示:62%的受访机构同时拥有CRIS(Current Research Information System,科研信息管理系统)和IR,并且有18%的机构使用相同的软件应用程序[27]。香港大学是我国较早尝试将IR由传统机构知识库提升为科研信息管理系统(CRIS)的学术机构[28],内地很多建设者也在效仿,但值得注意的是,平衡需求是为了更好发展,不能动摇学术开放的宗旨,如果因此而偏离方向,则是主次不分,反而会导致IR难以持续。

吸纳有利因素则是在我国整体外部环境还不十分有利的情况下必须重视的另一个重要方面,需要主动挖掘和利用一切有利条件来拓展目前还很有限的IR实践空间。由于解释柔性的普遍性和长期性,有利因素和不利因素会长期共存。实践中需要充分“吸纳”各种有利的社会因素。以出版界为例,总会存在一些勇于自我变革的探索者。早在IR刚刚兴起的2003年,国际上学术期刊出版商支持自存储的比例就已经达到了42.5%[29]!这也是IR在国际上能够被快速推广的重要前提条件。随着OA运动的广泛推动,截至2020年3月31日,在sherpa/Romeo上注册的2 562家出版商中,允许各类自存储的出版商比例已经高达82%。建设方应该充分“吸纳”这些有利政策作为IR的操作空间。当然,为了有效“吸纳”各类有利因素,需要开展一些基础性的支撑服务,如英国Sherpa计划中的Romeo和JULIET子项目,分别对出版政策和基金政策进行了权威的汇集发布,有效帮助学者和学术机构快速了解可利用政策。相比之下,我国至今尚未有效提供类似支撑服务,建设方在实践中需要自己了解整理纷繁多样的出版政策(或基金政策),这对于学者和馆员来说几乎是不可跨越的障碍,极大制约了IR推广。国内某著名高校图书馆馆长曾感叹“当我们的仓储数量在两三万时,我们还在做OA,但当仓储量级超过20万以后,我们就不敢再做OA了”。对出版政策的模糊、不了解已经成为阻碍我国IR实践的重要障碍。因此,需要启动辅助性支撑项目建设,帮助建设者和学者甄别、吸纳有利的外部条件,包括出版政策、资助政策、项目进展事实统计等。

5.5 坚持OA实践,持续改善外部环境

OA是IR开放性的另一重要体现。学术界也普遍认可IR是“开放获取的有效实现形式”[30]。IR所需要的各种环境条件与OA运动基本一致。积极参与OA实践,可以为IR争取有利外部条件。根据OA实践的开展程度,可以把IR建设机构分为三类。第一类机构有较为完整的OA实践布局,全面支持和践行金色OA与绿色OA,把IR作为绿色OA实践的一部分。西方很多学术机构都是如此,如美国加州大学、哈佛大学、英国爱丁堡大学、加拿大麦吉尔大学、德国哥廷根大学[31]等,这些机构不仅开展IR建设,而且资助OA出版,积极开展OA宣传、发布相关OA政策,有的还有明确的机构OA战略规划。我国的中国科学院也属于这一类,中国科学院在2010年就制定和发布了开放获取战略[32],较早将IR建设列为实现开放获取机构战略的一部分;这一类机构为IR建设提供了良好的小环境,在同样的外部条件下可持续性最有保障。第二类机构没有明确的OA战略规划和全面布局,但坚持学术开放宗旨,此类机构的IR建设也具有一定的可持续能力,国内科学院系统下属研究所很多都属于此类。在这一类机构中,大陆高校系统同样缺少典型的成功案例。第三类机构既没有明确的机构OA战略,也没有坚定的OA宗旨,仅仅把IR建设作为提升机构服务能力的努力,甚至随大流,这样的IR可持续能力弱。目前国内第三类机构数量很多,这类IR建设在遇到阻力和困难时很容易夭折,也可以说,这些机构的IR建设条件尚不具备。我们应该避免做第三类,努力做好第二类,争取向第一类靠拢。即使自身不直接参与OA运动,关注和支持OA运动仍然可以为自身IR建设间接争取到更多有利的环境条件。如澳大拉西亚学术界就抓住欧洲推行S计划的机会,强调“如果没有一个可行的绿色OA选项,澳大利亚、新西兰和其他依赖OA存储库的国家将不可能遵守S计划”[33]。

6 结语

技术社会建构论作为哲学理论,本身还存在一定的局限性,但该理论为我们提供了一个很好的视角,帮助我们厘清IR建设与各相关社会群体之间的关系,明确IR不仅是仓储和服务建设,更是对学术交流生态体系中各方业务关系和利益格局的重新建构,其可持续建设和发展需要争取广泛的社会群体认可和支持。我们需要坚定学术开放的人文理想,处理好与

注释:

① 我国香港和台湾起步更早,最早的分别是香港科技大学(2003年)和台湾昆山科技大学(2004年)。