“在路上”之后的凯鲁亚克

□ 宫 子

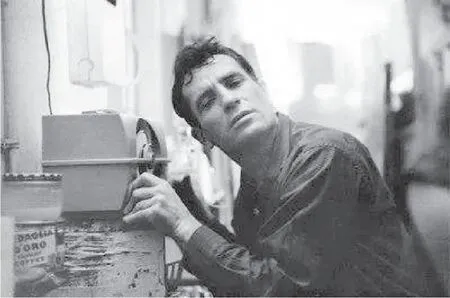

偶像诞生

《在路上》起初的出版并不顺利。面对这样一份三周内写完的书稿(其实凯鲁亚克本人用“在路上”的方式反复修改了七年),没有出版社愿意冒这个风险。维京出版社的编辑寄信给凯鲁亚克,希望他能修改里面不恰当的词句。凯鲁亚克开始表示了强硬的拒绝,但还是配合编辑进行了修改。然而,即使在这之后,出版社对于是否要印刷这本小说还是充满疑虑。

等到《在路上》终于出版之后,虽然没有像金斯伯格的诗歌那样成为禁书,但在文学圈,它遭遇了一致的差评。杜鲁门·卡波特就曾经有过一句著名的评价——那不是写作,而是打字。人们认为凯鲁亚克的即兴写作缺乏严肃的创作态度。

改变发生在一篇《纽约时报》的评论上。一位名叫吉尔伯特·米尔斯坦的评论家刊发了一篇书评,夸赞这本小说“在一个强劲的时尚瓦解人们的注意力和挫钝人们的感受力的时代里,它作为一部真正的艺术作品出现了,它的发表自然堪称历史性大事”。同时,米尔斯坦还将凯鲁亚克树立为“垮掉的一代”中最具标杆性的人物。

“垮掉”的人设

兴奋的凯鲁亚克开了一箱香槟,庆祝自己成功的时刻,他完全没有意识到之后降临到他身上的会是什么。在此时,好友艾伦·金斯伯格给他提过建议,希望他谨慎对待“代表人物”这类头衔,这会给他添加偶像的约束,限制其行为自由。

《在路上》成为畅销作品后,媒体开始对凯鲁亚克进行源源不断的报道。各家报社都派出记者对凯鲁亚克进行采访,但最后成文的稿子却和对话内容大相径庭。记者们模糊了凯鲁亚克在文学上的观点,而将访谈的精彩部分设置为“多找几个女人”之类的观点。他们竭力将凯鲁亚克塑造为符合“垮掉”一词的人设,丝毫没有理解凯鲁亚克其实是这群人中最保守的一位。

据朋友回忆,在接受了四五次采访后,凯鲁亚克终于不堪重负,他像个吓坏的孩子一样躲在床上,声称自己患了重病。为了逃避,凯鲁亚克开始喝得烂醉,不愿面对媒体歪曲的文章——然而这恰好又是媒体想要的:酗酒烂醉的“垮掉”作家。于是,又冒出了几篇新的人物稿。

《在路上》的畅销让凯鲁亚克的世界里涌入了难以计数的新读者,但并不是每个人都欢迎他。粗鲁的读者指责这个家伙连句号和分段都不会用也能写书,严肃的家长担忧阅读凯鲁亚克会将孩子们引上歧途,即便是已经成年的大学生群体,对凯鲁亚克也并不欢迎。在布鲁克林学院参加诗歌朗诵会的时候,凯鲁亚克遭到了当地学生拳脚相加的围攻。

至于他的支持者,也没让凯鲁亚克感觉好到哪里去。追求放浪的年轻人们只看到了凯鲁亚克文字中所讲述的流浪,却忽略了文本语言抒情性所连接的关于自我的顿悟及禅思。凯鲁亚克从来不曾说过一个人若要追求自我,就得做流浪、酗酒、吸毒之类的事情。任何人都有自己抵达该终点的方式。然而那些近似嬉皮士的读者们却将此理解为必经之路。

“我是一个技艺高超的讲故事的人,是个遵循伟大的法国叙事传统的作家,我不是一群乌合之众的代言人。”凯鲁亚克在一本斯蒂夫·艾伦的影集注释中写道。他想要捍卫自己是一个叙事作家的身份,让人们更多地关注自己的语言艺术而非个人生活。可惜的是,凯鲁亚克的模仿者们也并没有把握到这一点,他们模仿凯鲁亚克的文风写着流水账一般的日记自白。

他厌倦了“垮掉派之王”的称号,想要找回无名时期的自我,但此时的他不管走进多么隐秘的乡村酒吧,都会被人一眼识破。

“大瑟尔”之行

在凯鲁亚克的作品中,有一本比《在路上》的内容更倾向于一种摇摇欲坠的自我,那就是《大瑟尔》。1960 年后的凯鲁亚克被困在多重囚笼中,其中也包括自身灵感的枯竭。保守和稳定的倾向也让凯鲁亚克在20 世纪60 年代和朋友决裂。

带着这些困境,凯鲁亚克前往一个名叫“大瑟尔”的地方,开始新一轮的自我修行。他隐遁在一个小木屋中,试着戒酒,并开始书写新的作品。

自打我出版“路上”那本书,就是那本让我“声名大振”的书后,这是我第一次离家(我妈妈家),可事实上这三年来我都快被逼疯了,无穷无尽的电报、电话、请求、信件、来访者、记者,还有没完没了的窥探者……而我实际上无时无刻都醉醺醺的,好给自己戴上一顶快活的帽子来适应这一切,可我最后终于意识到,我被重重包围而且势单力孤,所以我得逃离这里,一个人待着,或者死掉算了。

凯鲁亚克在远离尘嚣的地方试图给自己来一场净化,这本小说里也留下了不少呈现此心境的段落。但在小说之外,“大瑟尔”之行是彻底失败的。戒酒几天后,凯鲁亚克便重新开始了酗酒的恶习。与世隔绝的环境反而加剧了他的痛苦,因为在那里,他连最后的朋友都没有了。

从大瑟尔回家后的凯鲁亚克恢复了酗酒,每天不断给老朋友和旧情人们打电话,回忆着20 年前的岁月,同时也不再抗拒巴勒斯和金斯伯格推荐的毒品与致幻剂。在人生末期,见到凯鲁亚克的人几乎只会说一句话——救救杰克。

“垮掉的一代”成员后期的沉没,以及他们逐渐向平凡生活“垮掉”的倾向,似乎证明着这个文学史上著名的流派并不抱有共同信念,只是一堆试图逃避政治的年轻人巧合地聚集在了一起。他们每人都有自己的痛苦与不同的生活信仰。然而对读者来说,理解一种文化现象、一个文学流派,要远比理解一个人容易得多。