社交媒体中危机传播的情绪引导分析

摘要:危机传播时,网民情绪成为危机组织越来越重视的因素。基于此,文章以6·13十堰燃气爆炸事件为例,通过分析在此次危机事件发展过程中网民情绪的变化,观察十堰政府部门的危机信息发布对网民情绪产生的影响,总结在此类危机事件中,危机组织进行情绪引导的有效举措和不足之处。以情绪—认知双模型为理论框架,研究该理论发现,情境危机传播理论(SCCT)和整合危机图式(ICM)有着相似的理论视角,这导致了相同的理论局限性。该理论认为,SCCT和ICM狭义地定义了认知—情感方法。情感-认知双因素模型的意义在于填补一项危机传播领域的研究空白,即在危机传播中,情绪如何影响认知,进而影响信息接收者的态度和行为。

关键词:初级危机情绪;次级危机情绪;危机传播

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2021)20-0050-03

一、引言

媒介素养是指媒介受众对各种媒介信息的解读批判能力以及使媒介信息为个人生活、社会发展所用的能力[1]。实证研究证明,对信息的解读批判能力与个人的受教育程度呈正相关。在社交媒体中,由于网民媒介素养较低,缺乏理性解读信息的能力,在面对危机事件时容易情绪化。网民易采用边缘路径处理危机信息,致使以“情绪压倒事实”为特征的“后真相”逐渐成为舆情走向的主导性因素[2]。

文章选取6·13十堰燃气爆炸事件作为案例的原因有以下几点。首先,本次事故属于安全生产事故,且伤亡人数较多,在网络空间中有较大的影响力。爆炸类安全事故在此前产生较大影响的有8·12天津滨海新区爆炸事故和3·21响水化工企业爆炸事故,6·13十堰燃气爆炸事故的危机历史令人印象深刻,便于研究危机历史与网民情绪之间的关系。其次,本案例贴近生活,燃气安全与人民的生命财产安全密切相关,所以更容易引起网民的关注。最后,官方发布的关于本次危机的信息在各大主流媒体的微博账号上均有转发。危机期间,各信息渠道的议程重合度较高,便于抓取大量数据研究网民情绪的变化。文章以人民日报微博端的网友评论为主要分析数据。

二、危机信息处理:情感—认知的双因素模型

(一)提出背景

该理论模型由香港中文大学新闻与传播学院的黄懿慧以及香港浸会大学通信学院的陆远航共同提出。两位学者发现,情境危机传播理论(SCCT)和整合危机图式(ICM)有着相似的理论视角,这导致了相同的理论局限性。他们认为,SCCT和ICM狭义地定义了认知-情感方法,只关注公众的危机情绪是如何通过认知过程形成的。在这个认知过程中,公众理性地评估危机类型、危机责任、组织参与和应对资源。SCCT和ICM的研究都将受传者置于一种理性的状态,认为网民在理性解读信息后才会产生情绪,这种观点削弱了充分说明情感和认知之间的互动的可能性[3]。情绪—认知双因素模型是基于SCCT和ICM的研究,意义在于填补一项危机传播领域的研究空白,即在危机传播中,情绪如何影响信息接收者的认知,进而影响态度和行为。

(二)理论内容

该理论模型认为,公众在应对组织危机时,可能遵循认知导向和情感导向两种模式,这取决于一定的情感变量。该理论阐述了危机引发的负面情绪对公众危机信息处理的影响。鉴于缺乏从情感导向的角度解决这些问题的研究,此模型的概念化既借鉴了危机传播理论,如情境危机传播理论、综合危机映射模型,又借鉴了心理学理论,如情绪传染、认知评估理论、评价倾向理论。该理论认为,在危机传播过程中,受众掌握危机信息的过程可分为两个阶段。

1.第一阶段:初级危机信息处理

公众对这一初级危机信息的认知评价产生了离散的危机情绪,并将其定义为初级危机情绪。初级危机情绪的产生受两个因素的影响。一是危机信息的框架效果;二是网络情绪感染机制。

第一,危机信息框架。当组织危机发生时,公众可能不会立即感知事件的客观事实,而是根据危机中组织或媒体发布的信息作出反应。危机信息框架有两种。一是理性框架。公众所获得的危机信息可以被组织或媒体以理性的方式加以构建,具有理性框架的危机信息通过客观和直接的方式呈现危机信息来促进公众理性思考。理性框架提供了有关危机事件本身的事实和具体信息,并描述了组织为管理危机局势采取的步骤。二是情感框架。受传者接收的信息也可能是被组织或媒体进行情绪化加工后的内容。危机信息的情感框架通过主观的、评价性的和充满情感色彩的形容词影响公众的情感。正如布鲁尔所言,“公众的情緒反应在很大程度上取决于传播策略的制定”。

第二,网络情绪感染机制。心理学家研究发现,公众的情绪可能不是由深思熟虑的认知评价触发的。Kramer、Guillory和Hancock声称,情绪状态可以通过情绪感染转移到他人身上,通过情绪感染,人们可以有意识或无意识地体验他人的情绪[4]。此外,该研究还表明,人们对正面和负面刺激的反应不同,负面事件比中性和正面事件更容易引发强烈、快速的行为和认知反应。

2.第二阶段:次级危机信息处理的两种模式

该理论框架的第二阶段描述了作为次级危机信息的额外输入。根据这一阶段,公众经历了第二轮认知加工,产生了新的离散危机情绪,这一情绪被称为次级危机情绪。

第一,认知导向模式。当公众经历了低强度的初始危机情绪时,他们随后的危机信息处理可能不会受到危机情绪的影响。在这种情况下,公众会采用认知评估的方式处理后续的危机信息,并在此基础上形成对危机发生组织的态度。

第二,情感导向模式。当公众经历高强度的初始危机情绪时,他们可能会迅速触发旨在应对危机的行为。在这种行为之后,由于高强度情绪的长期持续,随后的认知过程会继续受到最初危机情绪的影响。该理论认为,在情感导向模式下,危机情绪主要在以下四个方面对次级危机信息处理产生影响。一是信息处理路径,信息处理路径是指情绪引发深层或浅层思考的程度;二是选择性处理,强烈的初始危机情绪可能会促进公众对情感一致的危机信息的选择性处理;三是信息回忆,强烈的初始危机情绪可能会促进对有关危机组织的记忆的情感一致性的回忆;四是责任归属,在危机传播的背景下,危机情绪对归因的不同影响在学者们考虑公众对组织危机的评价时发生作用,挑战了通常被认为是理所当然的合理性。

三、研究方法

文章采用文本分析法,对所抓取的网民评论进行分析。对评论内容中的高频词汇以及各高频词汇之间的关系进行解读,从而分析网民的整体态度。再利用情感分析工具进行文本情感的标注,通过观察不同危机传播阶段的情感变化寻找其背后的深层含义。

首先,通过网络爬虫软件GooSeeker对人民日报微博端发布的有关6·13十堰燃气爆炸事件的网友评论信息进行抓取,共计6条相关微博内容,14330条网友评论。经过去重、刪去无关数据和无效数据后剩余9283条评论。

其次,根据微博的发布时间和内容,将6月13日当天的三条微博内容列为初级危机信息,将后续三条微博内容列为次级危机信息。

四、用户评论分析

(一)网民对初级危机信息的解读表现

人民日报官方微博账号发布的第一条信息包含基本事实、伤亡人数以及救援状况。其内容不包含戏剧化信息,从危机信息框架的角度可以认为是理性框架。

通过词频分析可以发现,在初次接触到危机信息时,网民的评论中出现最多的词语是“平安”,词频数在100个以上。综合词频分析和情感分析结果来看,此时大部分网友与现实中的受灾群众达到了一种共情状态,但是网友整体的情感是正面的,并没有表现出对危机信息的不信任,也没有产生对抗性框架,对信息的解读仍旧采取认知导向模式。

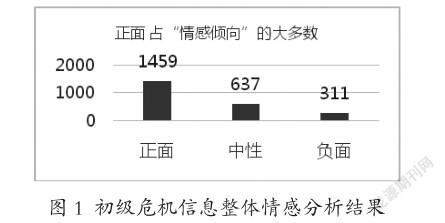

如图1所示,通过分析网民对初级危机信息整体的感情倾向可以发现,随着伤亡情况和救援信息的陆续发布,网民的情感倾向仍以正面为主。

总体来看,在接触初级危机信息的过程中,大多数网民的情感是对灾难发生感到悲伤、对受灾的人感到同情,同时也表现出对燃气使用安全问题的担忧。由此可以认定大部分网民对信息内容本身进行了理性的解读。

(二)网民对次级危机信息的解读表现

次级危机信息的负面情绪主要源于对政府监管部门的质问和对燃气公司不负责的愤怒。笔者对负面情绪较严重的相关微博评论的内容进行了单独分析,发现其内容是燃气公司对8名人员的处理结果。评论内容中的负面情感主要来自三个方面。一是对燃气公司不负责行为表示谴责;二是对未处理相关监管部门人员表示疑虑;三是对燃气使用安全表示担忧。

如图2所示,此时大部分网民的情感处于中性,负面情感倾向高于正面情感倾向。

中性情感中包含了对燃气安全的担忧,也有对事件处理结果的满意程度。例如,微博名为“牛牛他爸”的网友表示:“很多基础设施会面临老旧,电力电气方面也会有相应的问题,如果不全面考虑维护维保的程序制度,相信将来还会用事故买教训。”言语中包含了对燃气使用的担忧,但依然以理性的逻辑思考如何解决问题。其他负面情感因素多源于对公司不负责、政府人员监管不力的谴责以及对自家安全问题的担忧等。

五、结果分析

(一)网民情感的时间演变

通过分析可以发现,网民的初始危机情绪主要包含悲伤、惊恐、祝福,此时网民的注意力主要集中于危机事件本身。但随着伤亡人数的增加和事件处理结果的公布,网民接触到更多的危机信息,他们的负面情感也逐渐攀升。其中,负面情感的主要源头是对监管部门的不作为感到十分不满,其次是对燃气公司的负面情绪。更有网友以“草菅人命”来形容燃气公司的行为。此时的危机情绪强度高,极易直接引发行为。例如,微博用户名为“小以爱歆”的网友表示:“草菅人命,那么多老百姓送命了,这8个也判死刑吧!”这是明显的网络审判行为。

(二)愤怒情绪促使网民回忆危机历史

通过分析发现,针对监管部门的谴责性评论内容中,多次出现“每次”“事后”“事前”等词语,通过追查原数据,发现网友对危机事件中政府部门的监管不力现象出现了一种厌烦情绪,而这种厌烦情绪来自过往类似的危机历史的处理结果。研究表明,与过往表现不佳的组织相比,公众更愿意原谅有良好过往表现的组织[5]。具体来看,在危机事件的应对中,舆情处理不再以解决问题为导向,而是以消除负面信息为目的[6]。消除负面信息不仅不能疏解网民负面情绪,反而会起到反作用。当网民面对类似危机事件时,愿意去回忆具有情感一致性的危机事件,这种负面的危机历史和先前的组织声誉可能会影响公众对危机组织的态度。

(三)高强度情绪造成偏向性责任归属

愤怒情绪强烈的公众可能会将更多的危机责任归于组织,悲伤的公众可能会在更广泛的背景下看待组织的危机责任。在此次危机事件中,网友的问责多数针对政府部门的监管,网友多次对没有处理监管人员表示质疑和愤怒。例如,微博用户名为“碎碎念的杰森”的网友表示:“难道监管部门没有责任吗?”由于十堰市政府并未公布对任何监管部门的问责处理,导致大量与此类似的愤怒情绪产生。情绪大量堆积会触发网络情绪感染机制,导致更多网民以非理性的方式对危机信息进行解读,并以宣泄情绪为主要目的进行评论。

六、结语

政府部门和企业公关部门在以往的危机事件处理过程中,第一反应往往是找到第一责任人,认为可以以此抚平公众情绪,但公众需要的不仅是责任归属方面的结果,还需要有关部门回顾以往类似事件的危机历史,及时进行情绪引导,防止负面情绪的持续蔓延。十堰市有关部门面对后续的危机情绪没有采取任何措施,任由这种情绪发展和堆积,这对政府组织今后对类似的危机处理产生很大影响。政府部门在面对危机事件时应持续监测后续的危机情绪,及时采取形象修复手段,以实实在在解决问题的态度进行网民情绪引导,以疏通的方式取代打压的手段,这有利于树立政府的正面形象,对日后的危机处理也有很多好处。

参考文献:

[1] 胡莹,项国雄.传者素养:媒介素养教育的根本[J].传媒观察,2005(8):42-43.

[2] 史安斌.危机传播与新闻发布[M].广州:南方日报出版社,2004:87-88.

[3] 陆远航,黃懿慧.走向情绪化:危机沟通的情绪-认知双因素模型[J].公共关系评论,2018,44(1):98-107.

[4] 克莱默,吉洛里,汉考克.社交网络大规模情绪传染的实验证据[J].美国国家科学院院刊,2014,111(24):8788-8790.

[5] 巴顿.组织危机:混乱中的管理与沟通[J].商业传播协会公报,1993(12):353-357.

[6] 刘念,丁汉青.从愤怒到厌恶:危机事件中公众的情绪图景[J].新闻大学,2020(12):35-48,119.

作者简介 杨明,硕士在读,研究方向:危机传播。