从奈良正仓院到欧美博物馆

刘小方

在现代生活中,桌子扮演着重要角色:人们或用它看书、读报、绘画、写作,或用它款待亲友游戏娱乐,或用它盛放物品美化环境,或用它进行会议谈判、商务社交,等等。在《现代汉语词典》中,“桌子”的解释是“家具,上有平面,下有支柱,在上面放东西或做事情”。在英语中,table(桌子)一词来自古法语及拉丁语tabula,原意是“石板或木板”。桌子可高可矮,一般高度为72~76厘米,以方便人们坐下休息、工作或娱乐。

从使用的角度来看,桌子大多是和椅子搭配在一起,椅子的高度和样式影响着桌子的形制。由于“席地而坐”在中国古代保持着较长时间,所以桌子在中国出现的相对较晚,也经历了一个由低到高的发展历程。在汉语中,“桌”字在宋代才出现,最早指代桌子的汉字是“几”和“案”,两者意思相近,如东汉许慎在《说文解字》中说“案,几属”,南朝梁顾野王在《玉篇·幾部》中说“几,案也”。

时至今日,世界上第一张桌子出现于何时已经难以考证,不过4000多年前的古埃及墓室壁画中已经有了相对简陋的桌子。随后古希腊、古罗马文明中都有了木桌的图画和文字记录。随着“胡床(椅子)”沿着丝绸之路的传入,西方形制的桌子很可能也来到中原,加速了中国桌子的增高和成熟。西周后期,低矮的木几现身中国人的室内,成为人们久坐时倚靠的对象。秦汉时期,木板连排样式“栅足”的小桌出现,并在这一时期的画卷或墓室壁画上留下身影。隋唐时期,“栅足案”与遣唐使一道旅行到日本。明代,中国桌子制作进入鼎盛时期,大量简约大气的精品木桌漂洋过海,成为欧洲皇室贵族家中的座上宾。这些木桌最终流入欧美各大博物馆,成为闪亮的中国文化符号。

几案卓,中国木桌的源流之旅

从全世界范围看,桌子与椅子诞生时间相差不大,但从使用频率来看,早期人们对于椅子的需求高于桌子。世界家具史专家英国人菲莉斯·贝内特·奥茨在《西方家具演变史—风格与样式》中写道,“在古埃及的古王国时期(公元前2686年—前2181年),也许会有一张三脚凳子或一张粗陋的桌子”,“凳子和椅子在高度上有着相当多的变化……一张坐几人的饭桌这时候还没有出现”。在埃及第五王朝时期的墓室壁画中,就有不少制作木质家具的内容,在其中一幅壁画中,两名木匠相对而立正在制作一件家具,双手向下按着的似乎就是一张桌子。

相比于埃及人,“希腊人比埃及人更会使用桌子,但希腊人的餐桌不大。当它不用的时候,常被收藏在长沙发椅的下面。希腊人创作的一张有吸引力的小圆桌,有三只带蹄的鹿腿造型”。伴随着战争、贸易、宗教以及多种形式断断续续的交流,古埃及、古希腊人的桌子形态逐渐影响周边地区。4—6世纪,雄踞东西方之间的拜占庭文明出现了改良后的四腿高脚木桌,其样式与今天我们熟悉的桌子相差不大。

不同于“胡床(椅子)”自西方传入中国的清晰印记,桌子是否沿丝绸之路旅行到中国,还缺乏考古和实物的证据。不过,在敦煌第85窟(晚唐时期)的一幅壁画—《庖厨图》中,就已经出现了类似我们今天的高桌。壁画中一位厨师正在厨房切肉,厨房陈设有一个木架和两张四脚木桌。南京林业大学邵晓峰博士在《敦煌壁画在中国古代家具嬗变研究中的独特价值探微》一文中认为这两张木桌“形制比例十分接近于今天方桌。桌面比例恰当,应为厚木板拼接而成,四条桌腿已经不再像前期家具那样笨重,而是粗细适中,有侧脚和收分,腿间并有横枨连接,反映了家具制作上的一个很大进步”。

从时间上看,在隋唐以前,由于椅子和坐具尚未全面普及,中国人仍以席地而坐为主。对于坐姿,浙江大学黄金贵教授认为其“姿势如跪,臀部落于脚跟,谓之‘坐,伸腰及股,挺直膝盖以上之身,谓之‘跪,长跪肃恭之姿,谓之‘跽”。不难看出,无论是哪种“坐”姿,时间长了人都会疲惫,所以为了减缓疲劳,中国先民发明了“几”这种小桌子。《说文解字》中说:“几,象形,象其高而上平可倚,下有足。”换言之,为了减轻久坐的疲劳,人们在席位后设置了这种依凭之具,正所谓“古人坐而凭几,蹲则未有倚几者也”。

由于席地而坐的人们高度有限,所以“几”一般较矮,以便放置在人身后左侧或身前。根据东汉阮谌在《三礼图》中的记述,当时的“几”约“长五尺,高三尺,广二尺”。汉代一尺约等于今天的23厘米,高三尺的“几”应该有69厘米高。不过从考古出土实物来看,这一阶段的“几”很少有超过50厘米高的。如1956年河南信阳长台关一号楚墓出土的“木雕花几”高为48厘米,1958年湖南常德德山镇楚墓出土的“黑漆木几”高为34厘米。由于“几”的高度和宽度都有限,所以南北朝之前的著名宴席,如秦赵两国的“渑池之会”、项羽的“鸿门宴”、周瑜的“群英会”等都是以分餐而不是以合餐方式进行的。

除了满足跪坐时倚凭的需要之外,人们站立摆放东西也需要一个被支撑起来的平台,于是“案”便出现了。一般来说,“案”比“几”高,多置于人们胸前,便于人们伏于其上翻看书籍、批阅文件或其他劳作。如《南齐·朱元旭传》说“元旭颇涉子史,开解几案”,唐代韦应物在《燕居即事》也说“几阁积群书,时来北窗阁”。至于“案”比“几”高多少,不同史籍的记载会有所不同,《三国志·周瑜传》有“(孙)权拔刀斫前奏案曰:‘诸将吏敢复言当迎操者,与此案同!”的记录。我们不妨想象一下这个画面,当七尺六寸(1.74米)的孙权拔剑砍向眼前的“案”时,“案”的高度如果过低,其震撼效果一定大打折扣。

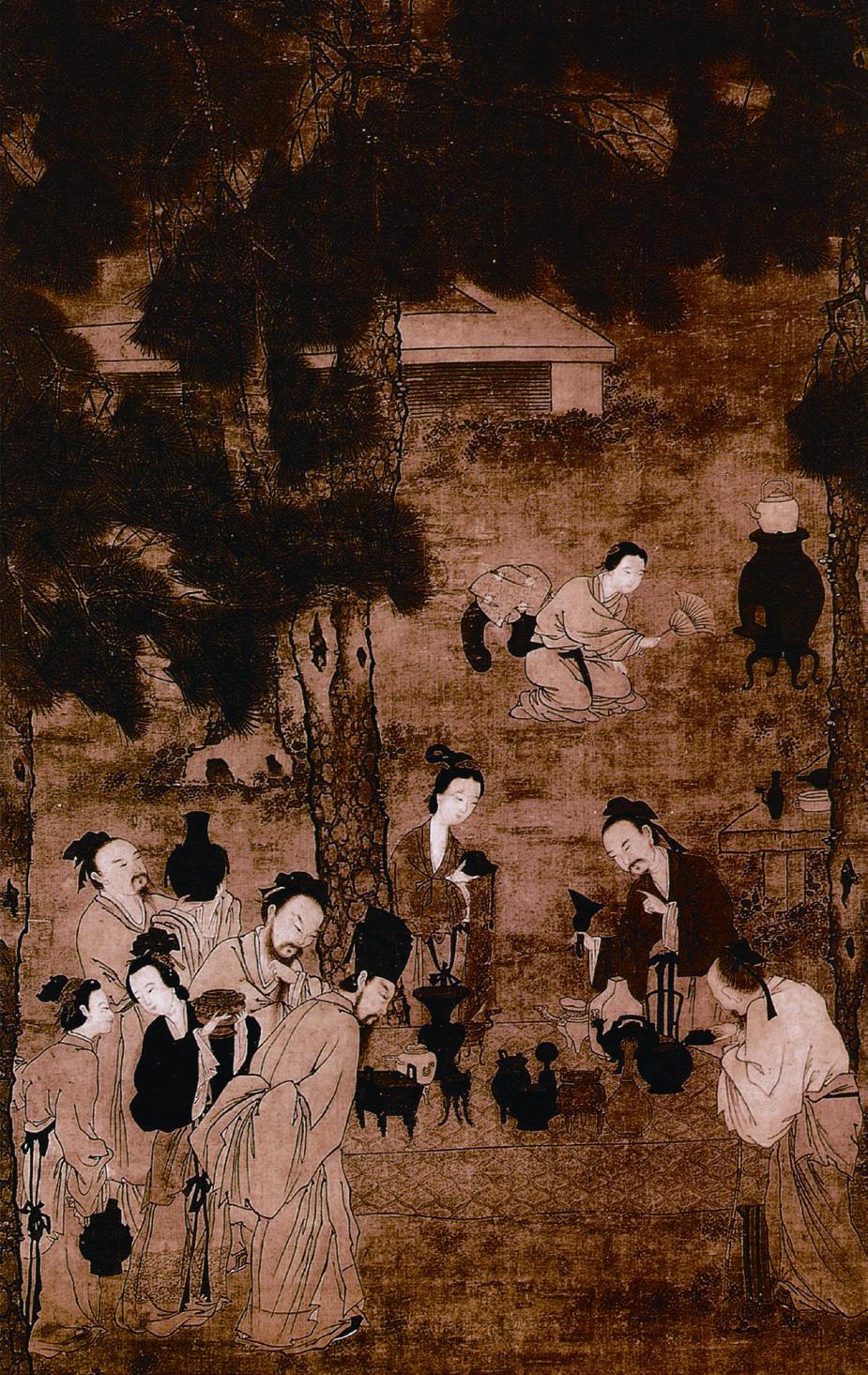

就字型而言,“桌”到宋代还是用“卓”的通假字来表示。北宋黄朝英在《靖康缃素杂记》的“倚卓”条中说:“今人用倚卓字,多从木旁,殊无义理……从木从卓乃棹字,直教切,所谓棹船为郎是也。倚卓之字虽不经见,以鄙意测之,盖人所倚者为倚,卓之在前者为卓,此言近之矣。”由于“卓”有“高而直立”之意,所以当“卓”表示桌子时,这种家具的高度已经明显高了起来。在南宋刘松年的画作《围炉博古图》中,一张较大木桌横陈在画面中心,桌上铺着锦绣织锦,还摆放着很多古玩,桌腿之间还有横木连接,显得稳重大气。

栅足案,东渡日本的唐桌

走进日本古都奈良,不少游客会有穿越时空来到某个唐代都市的感觉。在平成宫遗址的东侧,一座五开间重檐庑殿顶木结构建筑巍然挺立,二层殿额上清晰书写着“大华严寺”4个繁体汉字。四下绿树成荫,温顺的长角斑点小鹿三五成群安然地在行人之中散步,这里便是日本著名的世界文化遗产地—奈良东大寺。无论是建筑风格,还是平面规划,东大寺都能引发人们对于唐代中国的联想。如著名唐代高僧鉴真和尚东渡日本后就曾于此驻锡,浓郁的汉文化氛围也总能拨动中国游客的心弦。事实上,东大寺闻名全世界,不仅因为其历史悠远、建筑独特,更是因为它下属的正仓院收藏了大量来自丝绸之路尤其是中国唐宋时期的文物。

作为著名的历史文物珍藏馆,正倉院自8世纪开始兴建,千余年间共收集了9000多件来自波斯、中国、朝鲜半岛的文物,其中精品或为当年隋唐王朝的封赐,或由遣隋使、遣唐使从中国带回。在正仓院珍藏的系列唐宋时期的家具中,24张木几案尤其珍贵。因为这些被称为“多足几”或“栅足案”的木桌在中国已经找不到实物了。正仓院珍藏的这批几案不仅数量多,而且种类齐全,共有十八足、二十二足、三十六足等8种类型。其中一件柏木“二十八足几”案面平直、栅形直足,两侧各14足,高约50厘米,堪称精品中的精品。

2000年初,一件长125厘米、宽37厘米、高49厘米的奈良正仓院藏品—断代为五代至北宋的“黑漆曲栅足翘头案”被中国商家购买,为1000多年前中国几案旅行东瀛的历史画上一个圆满的句号。2019年,这张“栅足案”再次现身香港佳士得拍卖行时,其价格已经高达300万~500万港币。之所以受到收藏界如此关注,除了这张桌案历史久远外,其完整的品相也是关键,专家们评价其“相对完整,案面长方型,侧面上下边沿起阳线,两端安翘头,下接曲栅足各五支,呈梯形各五支,通体髹黑漆,结实透亮,裂纹如皮肤机理,露披胎麻布”。

作为早期中国的代表性桌案,“栅足案”在秦汉时就已经出现。所谓“栅”就是用木条等围成的阻拦物,要抬高桌面或几案面,就需要用木条等作为支撑。出于受力的需要,古人用木板连排的方式制成桌腿,这就叫“栅足”;出于美观的目的,人们制作出弯曲的木条,这就叫“曲栅足”。东晋著名画家顾恺之的《女史箴图》第五段画面中,在一张悬挂帷幔的床前面,就有一张长长的“曲栅足案”,案面平直为深褐色,曲栅线条纤细为蓝黑色。在唐代诗人、画家王维的《伏生授经图》中,“曲栅足”也相当清晰。瘦骨嶙峋的名儒伏生坐在蒲席上,一张“曲栅足案”横在双腿之上,但见他两手伏于桌面,正在打开一幅卷轴,似乎要开始讲经说法。目测伏生依凭的这张“曲栅足案”约1米长,50厘米宽,50厘米高,弧形的栅足向两侧自然外伸,稳稳着地,样子简约而实用。

不过,无论是顾恺之的《女史箴图》,还是王维的《伏生授经图》,或是五代卫贤的《高士图轴》、南宋马元的《豳风七月图》等,画作中的“曲栅足案”都是反映初唐及以前的木桌形制。事实上,从唐朝开始,随着“胡床”的逐渐普及,中国人的坐具已经升高,随着坐具升高的当然还有桌案的高度。宋代以后,50厘米左右的“栅足案”或“曲栅足案”基本上退出了人们的视野。

而7世纪中期的日本,正在推行著名的大化革新,这次改革的目的就是要全面学习中国唐朝的体制,将唐朝的礼仪、习俗、文化、制度等系统性引入日本。这其中也包括了席地而坐的坐姿以及相对低矮的几案制度,所以随遣唐使带回日本的“栅足案”不仅得到了很好的保护,而且还影响了日本家具的发展方向。

硬木桌,西游欧美的明清桌子

宋元之后,中国家具的制作水平迅猛提高。在艺术风格上,大胆摒弃前朝繁复拖沓的设计,崇尚简约灵巧的意境,找到一条独特的发展道路。对此,清代李渔在《闲情偶寄》的《器玩部》中写道:“予初观《燕几图》……以其太涉繁琐,而且无此极大之屋,尽列其间,以观全势故也。凡人制物,务使人人可备,家家可用,始为布帛菽粟之才,不则售冕旒而沽玉食,难乎其为购者矣。”《燕几图》由北宋人黄长睿撰写,在当时,“燕几”是一种可以错综分合的案几,开始时有六几,后来又增加为七几,也叫“七星”,使用时纵横排列,使之成为各种几何图形,构成复杂多样。在材料上,则多选用热带生长的花梨木、红木、紫檀木等珍稀硬木,后期制作时又充分发挥中国传统蜡饰工艺,使家具既呈现原木的纹理,又确保棕眼细密、色泽典雅。

明代,虽然大体推行“闭关锁国”政策,但在郑和下西洋等系列海外探索活动的引领下,官方和民间两个维度一直延续着对外的交流与贸易。简约清爽、线条优美、比例匀称、气质高贵的中国木桌,正是借着这股时断时续的贸易风潮不断登陆欧洲,成为影响世界家具制造的强劲东风。对此,欧洲多位建筑及家具艺术史研究大家对以明代木桌为代表的中国家具予以高度评价。其中,被誉为“欧洲家具之父”的托马斯·齐彭代尔更是亲自操刀,以明式家具为蓝本为英国皇室打造了一整套宫廷桌椅。

托马斯·齐彭代尔(1718—1779年),出生于英格兰东北部的约克郡,是英国乃至欧洲最著名的家具艺术家。他于1754年出版了著名的《绅士和家具设计指南》一书,奠定了自己在欧洲家具理论设计领域不可撼动的地位。在这本书中,齐彭代尔系统介绍了来自中国的明式家具;并在对比了古往今来各类世界家具的艺术形态之后,明确指出“在全世界范围内,能以‘式(style)相称的家具仅有三类:中国明式家具、哥特式家具和洛可可式家具”。

稍晚于托马斯·齐彭代尔的建筑学家威廉·钱伯斯(1723—1796年)同样迷醉明代木桌。1740—1749年,他借在瑞典东印度公司任职的机会,曾3次前往中国旅行,以深入学习中国园林营建及家具制作。回到欧洲后,他于1757年出版了《中国建筑与家具设计》一书。作为最早介绍中国园林和中国家具的专业人士,钱伯斯对欧洲的造园艺术和家具设计也产生了较大影响。他本人设计制作的明式木桌,不仅线条舒展、棱角分明,而且样式简约清爽、韵味十足。

正是在18—19世纪欧洲建筑及家具艺术家的强势关注和推荐中,中国明式木桌不断在欧洲发热,随后成为整个欧美世界收藏界争抢的对象。现在,无论是美国大都会博物馆、加州中国古典家具博物馆、明尼阿波利斯博物馆,还是英国伦敦大英博物馆、法国吉美博物馆、丹麦国家博物馆等世界一流博物馆,都将中国明清木桌作为收藏的首选,也将已有的木桌藏品视为镇馆之宝。

当然,并不是所有明代家具都是通过平等贸易登陆欧美世界的,它们中的一部分还印刻着中华民族的苦难与屈辱。1921年,一本名为《中国家具》的图录在法国出版(中文名为《欧洲旧藏中国家具实例》),作者为莫里斯·杜邦。这本书收录了流转在欧洲的顶级中国明清家具58件,其中桌案16件(明代6件,清早期10件),这些家具全部为当年八国联军入侵北京时从故宫、颐和园等地抢劫掠夺而来。

今天,桌子早已成为我们生活中最普通的家具,桌子的材质、式样、风格也更加多元化。当我们享受桌子给我们带来的便捷和舒适的时候,不妨也回顾下中国木桌的旅行,看看那些木桌走过的漫漫长路,听听那些木桌曾经的故事,或许我们就会对中国木桌肃然起敬,因为它们曾经长久地引领过时代的潮流。