质子泵抑制剂诱发痛风性关节炎急性发作病例回顾性研究*

顾 超,袁嘉嘉,张 伟,姚天琦,田耀洲,李 慧△

(1.南京中医药大学附属中西医结合医院消化科,南京 210000;2.江苏省中医药研究院消化科,南京 210000;3.江苏省如皋市中医院消化科 226500)

质子泵抑制剂(proton pump inhibitor,PPI)是一类作用于胃底腺壁细胞质子泵的抑酸剂,可以选择性地抑制H+-K+-ATP酶,对基础胃酸、夜间胃酸分泌等都有良好的抑制作用[1]。临床常用于治疗胃酸相关胃炎、消化性溃疡、上消化道出血、胃食管反流等,还可联合其他药物进行抗幽门螺杆菌治疗等。目前广泛应用于临床的PPI有艾司奥美拉唑、雷贝拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑、奥美拉唑等。除常见的药物过敏等不良反应外,PPI还有可能导致痛风患者出现急性痛风发作。在1995年,KRAUS等[2]报道了2例十二指肠球部溃疡患者应用奥美拉唑治疗后引起急性痛风发作。近几年国内也有多篇类似的病例报道。张剑勇等[3]发现上消化道出血患者在抑酸补液等治疗中出现痛风性关节炎急性发作,考虑可能与使用PPI有关。王淑玲等[4]回顾性分析了8例患者应用PPI治疗引起痛风发作。为进一步了解PPI对痛风患者的影响,本研究回顾并分析了36例患者的病例资料,并对其发病因素进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2013年1月至2019年6月在南京中医药大学附属中西医结合医院消化科住院治疗,且应用PPI后出现痛风性关节炎急性发作的病例36例为研究对象,其中无贫血22例、轻度贫血6例、中度贫血7例、重度贫血1例。排除肾衰竭及使用利尿剂等影响尿酸代谢药物的病例。

1.2 观察指标

患者年龄、性别、所患疾病、既往病史、用药至发病时间、PPI药物类型、主要症状及治疗情况。

1.3 实验室指标

入院后及起病时血尿酸、血肌酐、血常规、三酰甘油水平。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 一般情况

36例使用PPI后出现痛风性关节炎发作的患者,其中男28例(77.8%),女8例(22.2%),平均年龄(66.56±14.03)岁,临床主要诊断为消化性溃疡14例(38.9%),胃炎15例(41.7%),胆胰疾病3例(8.3%),消化道肿瘤2例(5.6%),胃间质瘤1例(2.8%),肠梗阻1例(2.8%),所有患者既往均有痛风病史,除PPI外未使用其他特殊药物,仅给予电解质补充和液体支持。应用PPI种类包括奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、艾司奥美拉唑、雷贝拉唑,均为静脉给药,给药剂量均为治疗剂量。

2.2 临床情况

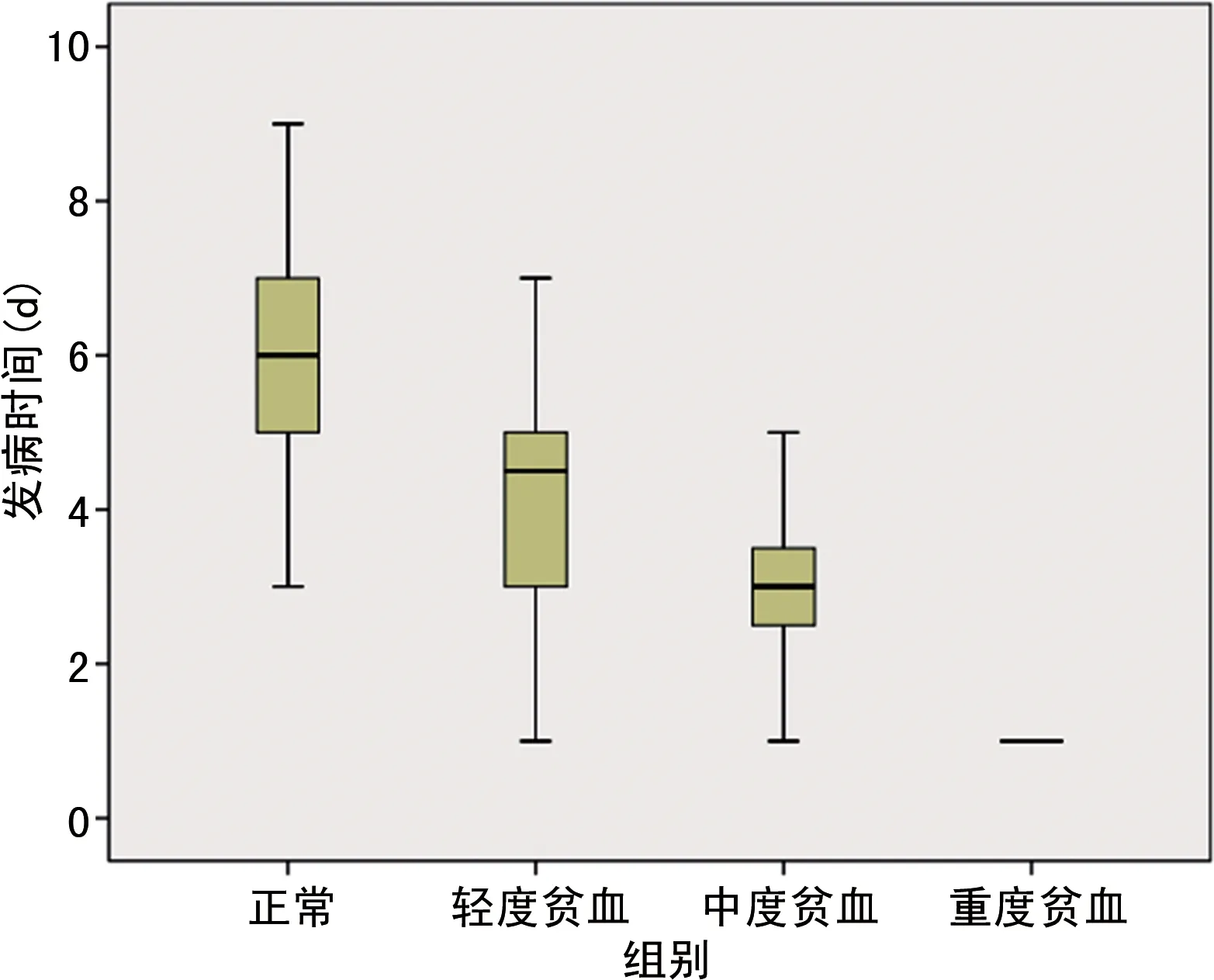

痛风急性发作诊断标准参照1977年ACR急性痛风性关节炎分类标准。临床表现为单关节或多关节红肿热痛,活动受限,多累及跖趾关节、踝关节、膝关节、腕关节等。入院后使用PPI至出现痛风性关节炎急性发作时间最短1 d,最长9 d,用药至发病间隔时间为(5.08±2.12)d。贫血越严重的患者应用PPI治疗后出现痛风发作的时间间隔越短,其差异有统计学意义(F=10.740,P<0.001),见图1。

2.3 实验室指标

36例患者入院后三酰甘油水平为(2.03±1.00)mmol/L,稍高于正常参考值。入院后尿酸水平为(440.08±120.03)μmol/L,痛风发作时尿酸水平为(501.89±117.73)μmol/L,差异有统计学意义(Z=-4.831,P=0.000)。

2.4 治疗情况

患者出现痛风后给予秋水仙碱、非甾体抗炎药(NASID)、激素等药物对症治疗并同时外敷金黄散,经治疗后患者痛风发作均得到控制,关节疼痛缓解。

图1 贫血程度与应用PPI后痛风发作时间的关系

3 讨 论

质子泵是一类能够逆浓度梯度转运氢离子跨膜的膜整合糖蛋白,它主要分为P型、V型和F型,其中H+-K+-ATP酶(H+-K+-ATP酶)属于P型ATP酶,他包含了胃型和结肠型[5-6]。胃型主要位于胃黏膜的壁细胞内,主要负责是细胞腔的酸化,它还存在于肾皮质和髓质集合管细胞;结肠型则主要存在于结肠和肾脏中,它在Na+、K+转运及酸碱平衡中起着重要作用,H+-K+-ATP酶在肾小管上皮细胞顶端表面占主导地位,参与肾脏髓质K+吸收和H+分泌。H+-K+-ATP酶除了在外髓部集合管细胞腔酸化中起主要作用外,在内髓部集合管的细胞腔酸化中也有显著的作用。质子泵抑制剂是一类作用于H+-K+-ATP酶的强效抑酸药,临床药物有奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、艾司奥美拉唑和雷贝拉唑。质子泵抑制剂在抑制胃酸分泌的过程中也抑制了肾脏H+-K+-ATP酶的活性,使肾脏泌酸减少,酸碱失衡,肾小管分泌功能下降,尿酸排泄减少而导致高尿酸血症,引起慢性痛风患者出现急性发作[7]。

在临床观察中,笔者发现在应用PPI治疗后,患者痛风发作时的血尿酸水平与入院时比较明显增高,这表明PPI制剂的应用导致了高尿酸血症,这与其他研究[4,7]一致。但遗憾的是由于缺乏血pH、尿pH值等数据,难以分析PPI对血、尿酸碱平衡的影响。另外,在本研究中各种类型PPI均可能引起痛风发作,推测与PPI主要作用机制有关,而与具体PPI的结构无明显相关性。

笔者还观察到患者贫血的严重程度与应用PPI导致痛风发作的时间呈负相关,贫血越严重的患者越容易早期出现痛风发作。笔者推测这可能与机体有效容量不足有关。尿酸的排泄减少和(或)产生增加是痛风的主要原因,其中只有不足10%的患者是由于尿酸生成增多所致,剩余的患者主要是由于尿酸排泄减少所致[8-9]。有效血容量的不足会导致肾脏血流量下降,肾小球滤过率减少,增加近曲小管对尿酸的重吸收,使血尿酸水平增高,诱发痛风[10]。既往研究表明,当消化道出血导致患者有效循环血容量不足时,容易出现高尿酸血症[11]。

综上所述,对于存在痛风性关节炎病史的患者应用PPI时需关注其可能诱发痛风发作的风险。部分不需要强力抑酸的患者可考虑应用H2受体拮抗剂,对于需要应用PPI的患者,尤其是严重贫血患者需补液改善有效循环血容量,增加肾小球滤过率,促进尿酸排泄以避免痛风发作。