新世纪以来匈牙利文学在中国的译介

符 晓,张 华

(长春理工大学 文学院,长春 130022)

进入21世纪以来,中国同匈牙利文化交流频仍,中匈关系出现新的历史发展机遇。在文化交流深入进行的视域中,中国对匈牙利文学的译介也在紧密开展中。尤其是匈牙利作家凯尔泰斯·伊姆雷(Kertész Imre)获得诺贝尔文学奖,加速了匈牙利文学在中国的译介和传播,同时也使得更多的匈牙利文学传入中国,对这些匈牙利文学在中国译介情况的整理,既有助于理解匈牙利文学和文学史,也对研究中匈两国文化交流有所裨益。有鉴于中国社会科学院外国文学研究所研究员舒荪乐已在《新世纪匈牙利文学在中国》中系统回顾了中国匈牙利文学译介的历史,介绍了新世纪匈牙利文学译介的情况[1],本文拟在统计学分析、题材归纳和主要范式等方面略作补充。

一、新世纪以来匈牙利文学译介的统计学分析

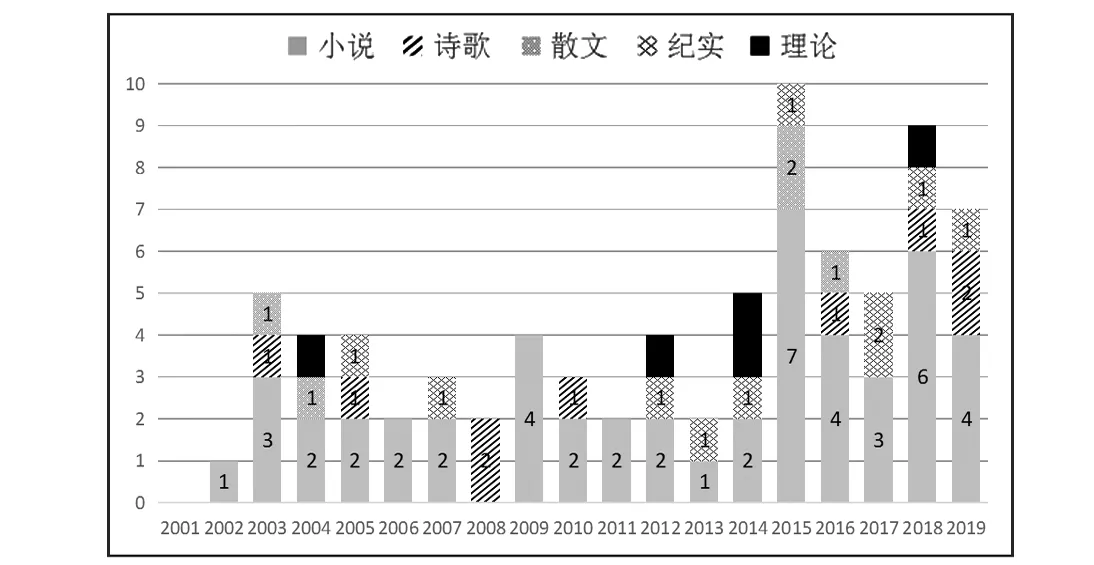

新世纪以来,匈牙利文学的中文译本呈现出丰富性与多样化的特点,文学史上著名作家与当代炙手可热的写作新星都得到了一定的关注。据不完全统计,这一时期的匈牙利文学著述达78部之多。新世纪以来,几乎每年都有匈牙利作品译介(见图1)。对这近20年的出版数量情况作线性分析可看出,其呈现出整体走高的态势,与2001—2005相比,2015—2019年翻译的匈牙利作品增长了2倍有余。对出版情况进行周期移动平均分析可发现,新世纪以来,匈牙利文学的译介出现了三个高峰,分别出现在2003—2005年、2009—2010年和2015—2019年。

图1 新世纪匈牙利文学在中国翻译出版作品逐年部数统计图

2003到2005年译介出版的13部作品中,凯尔泰斯·伊姆雷的作品独占7部,显示了这一译介出版高峰与凯尔泰斯·伊姆雷获得2002年度诺贝尔文学奖的紧密联系。凯尔泰斯成名虽晚,却因其笔耕不辍,积累起丰富的小说、随笔等著述,作家出版社和上海译文出版社三年间接连翻译其7部主要作品,使国内读者得以一览凯尔泰斯作品面貌。

2009到2010年出版的7部作品包括《一个女人》、《恶童日记》、《二人证据》、《第三谎言》、《赫拉巴尔之书》、《裴多菲诗歌精选》和再版的《无命运的人生》。其中《恶童日记》、《二人证据》、《第三谎言》被称为“恶童三部曲”,分别在2009年1月、4月和7月由上海人民出版社出版。雅歌塔·克里斯多夫(Agota Kristof)创造的恶童形象一改儿童天真可爱的刻板印象,以冷峻的笔调书写了产生剧烈心理变化的儿童如何走过他们的一生,使读者不自觉反省社会环境对孩童心理状态的扭曲和人生的漫长摧残。另一位值得注意的作家艾兹特哈兹·彼得(Esterházy Péter),可谓是当代匈牙利最炙手可热的作家,几乎包揽了匈牙利国内的所有文学奖项,他的国际认可度也相当之高。国内对匈牙利文学的关注当然也没有绕开这位大师,他的《一个女人》和《赫拉巴尔之书》分别在2009、2010 年实现了汉译。

2015到2019年可谓是新世纪以来匈牙利文学译介的最高潮,仅2015年一年就有10部匈牙利文学作品译介出版,对于一个小语种国家来说,这是十分难得的。这一时期匈牙利文学的大量译介出版,不仅引起了读者对匈牙利文学的注意,也为研究匈牙利文学提供了丰富的基础文本文献。这个时期出版的作品有:《肖邦传》《父辈书》《清算》《侦探故事》《船夫日记》《遗忘的梦境》《巴尔街少年》《另一个人:变形者札记》《来自纳粹地狱的报告:奥斯维辛犹太医生纪述》《天鹅绒监狱》《一个市民的自白》《烛烬》《伪装成独白的爱情》《匈奴与我》《帕尔街的男孩》《颤抖的镜头:卡帕传》《垃圾日》《草叶集》《反叛者》《分手在布达》《太阳上》《撒旦探戈》《失焦》《逃离奥斯维辛》《夜神科尔内尔》《月光下的旅人》《忧伤坐在树墩上》《壁画》《鹿》《恶童日记》《天堂超市》《客居己乡》《不识字的人》《我愿意是急流》《匈牙利诗选》《黎明前说我爱你》等。同时,《一个女人》《赫拉巴尔之书》《秋天里的春天》《来自纳粹地狱的报告:奥斯维辛犹太医生纪述》等作品被再版。这一时期译介的繁荣局面离不开各出版社出版计划的参与,如花城出版社的“蓝色东欧”出版计划,作家出版社的“出版匈牙利”计划和译林出版社出版马洛伊·山多尔(Márai Sándor)的计划等。

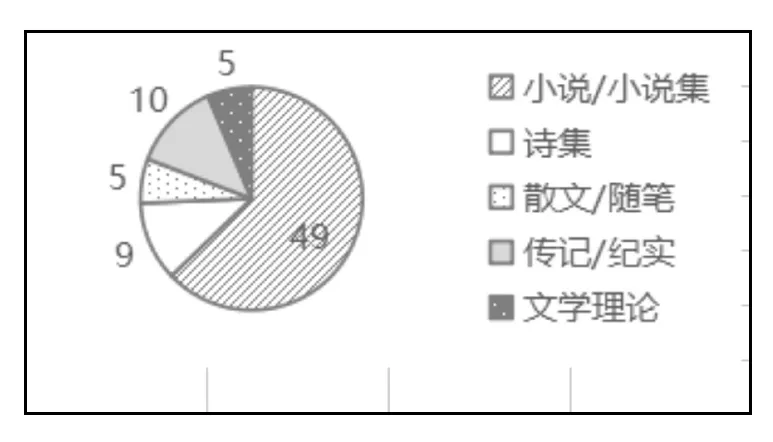

图2 匈牙利文学在中国翻译出版作品体裁分布

从体裁上说,新世纪以来的匈牙利文学译介涵盖了各个文学体裁层面(见图2)。新世纪以来翻译出版的28位匈牙利作家的78部著作,具体包含小说49部、诗集9部、散文随笔5部、传记纪实10部和文学理论5部。其中2003—2005、2014—2016、2018—2019等年份都出版了三种体裁,展现了译介中对体裁多样性的考量。分析这些数据还可以发现,小说占译介作品总量的62.8%,是中国匈牙利文学译介的主要对象,除2001年与2008年外,每年都有小说被翻译出版(见图1)。除小说以外,匈牙利诗歌也是译介的重点关注对象,新世纪译介的诗歌主要有《阿蒂拉·尤若夫诗选》《裴多菲抒情诗60首》《裴多菲诗歌精选》《太阳上》《忧伤坐在树墩上》《我愿是急流》《匈牙利诗选》等。对散文的翻译集中体现在凯尔泰斯的日记体文集《船夫日记》和《另一个人》上,这两部散文集记录了大屠杀幸存作家凯尔泰斯·伊姆雷近半个世纪的心路历程。而纪实作品《失焦》《逃离奥斯维辛》等以真实的图像和亲历者的回忆记录了纳粹集中营的可怖景况以及法西斯主义者的残暴面目,给人以强烈震撼,激起人们对大屠杀的正视与深刻反思。

通过上述线性分析和体裁分布统计可见,中国新世纪以来翻译出版的匈牙利文学作品,数量相当可观,体裁较为丰富,囊括作家非常广泛。对多种文学体裁兼容并包的翻译选择,不仅丰富了匈牙利中译本的文学样式,也展现出匈牙利文学的鲜明特征。这些数据在某种程度上表现了匈牙利文学在中国的良好发展态势并预示其广阔发展前景。

二、新世纪以来汉译匈牙利文学的题材

新世纪以来匈牙利文学在中国的译介,在量的支撑的基础上,涵盖了匈牙利文学的多种主题,有学者指出,“人性”、“反思”与“自由”是东欧文学的主要主题[2],实际上这也适用于匈牙利文学。战争、流亡、民族独立,可以说是匈牙利文学的关键词,也成为中国译介匈牙利文学的重点所在。对新世纪以来汉译匈牙利文学进行具体梳理可以发现,中国对匈牙利文学的翻译主要集中在以下四种题材上:

一是涉及匈牙利历史文化与民族精神题材的文学作品。争取民族独立是匈牙利历史进程中的重要内容,也深刻反映在匈牙利文学作品之中。在新世纪73部汉译匈牙利文学作品中,有20部作品集中于此类题材,比如瓦莫什·米克罗什(Miklós Vámos)的《父辈书》,以十二代家族长子的故事为线索串联成一部宏大的家族史,具有相当厚重的历史背景和鲜明的匈牙利特色。再如伽尔东尼·盖扎(Gárdonyi Géza)的《匈奴与我》和《爱盖尔之星》,前者探访了匈牙利人的祖先,后者讲述了16世纪中叶爱盖尔城堡司令率匈牙利士兵英勇抗击奥斯曼土耳其帝国大军的历史故事。此外还有裴多菲·山陀尔(Petöfi Sándor)的长篇叙事诗《雅诺什勇士》,记录了革命勇士雅诺什的斗争经历。虽历经艰难,匈牙利民族却洋溢着不屈不挠的精神和尚善的美德,诗歌作为匈牙利民族精神的典型载体,成为汉译匈牙利文学的重要组成部分。新世纪以来翻译出版的诗集有《阿蒂拉·尤若夫诗选》《我愿意是急流》《裴多菲抒情诗60首》《乡情·亲情·爱情:匈牙利著名诗人诗选》《裴多菲诗歌精选》《匈牙利诗选》等。同时,匈牙利音乐大师李斯特(Franz Liszt)缅怀肖邦所写下的《肖邦传》,彼得·加尔多什(Péter Gárdos)在绝望中凝望美好的《黎明前说我爱你》,儿童文学故事《帕尔街男孩》《一生做个好人》等作品也无不歌颂勇气和美德,体现出匈牙利民族的民族品格和尚善追求。

二是涉及大屠杀题材的文学作品。近代以来的匈牙利深陷两次世界大战的漩涡,数十万匈牙利犹太人在集中营中惨遭迫害。20世纪下半叶,集中营幸存者作家的创作引起了广泛关注,在汉译匈牙利文学作品中,大屠杀相关内容是一个重量级题材,甚至多部作品被再版。这个题材的作品包括凯尔泰斯·伊姆雷的“无命运三部曲”(《无命运的人生》《惨败》《给未出生的孩子做安息祷告》)、《英国旗》、《清算》,以及一些传记摄影类纪实作品,如匈牙利裔美籍犹太战地摄影师罗伯特·卡帕(Robert Capa)的《失焦》《颤抖的镜头:卡帕传》和门格勒的医学助手匈牙利犹太医生米克罗斯·尼斯利(Miklos Nyiszli)的《来自纳粹地狱的报告》《逃离奥斯维辛》都隶属于此题材。这些小说、传记等作品以某种照相机现实主义的手法和逻辑对集中营和大屠杀进行了非常细致的还原,是了解大屠杀文学的重要窗口。

三是涉及底层群体生活题材的小说。在兵荒马乱的历史进程中,生活在社会底层的人往往饱受苦难,个体生命的脆弱性被展现得淋漓尽致,诸多匈牙利文学作品反映了这个题材,也引起了国内译者的注意。新世纪以来汉译匈牙利文学此类题材的作品具体包括:雅歌塔·克里斯多夫的“恶童三部曲”和乔尔吉·德拉古曼的《摘郁金香的男孩》,这些作品从孩童视角出发,探究残酷的外部世界与孩童内心生成的化学反应。值得注意的是,在这类型题材的作品中,作者常常使用实验性的手法和精巧的语言技巧,呈现出反乌托邦的整体特色。如马里亚什·贝拉(Marias Bela)的《垃圾日》,展现了匈牙利首都一栋老旧的公寓楼里形形色色人的生活情景,构筑起一个充满恶的小型社会,以讽刺的笔调揭露社会的不公,关注动荡时期社会底层人群内心的不安与沉沦。马里亚什的另一部小说《天堂超市》以设想死后生活为主要内容,打破乌托邦的美好幻想。查特·盖佐(Csáth Géza)的短篇小说选《遗忘的梦境》和雅歌塔·克里斯多夫的短篇小说集《不识字的人》以梦境般的碎片凝结起一个荒诞、冷酷、奇幻的内部世界。巴尔提斯·阿蒂拉的《宁静海》以一段充斥着压抑与控制的母子关系反映了自由所面临的束缚,从侧面展现了上世纪80年代末至90年代初的匈牙利社会状况。

四是知识分子与没落贵族相关题材的文学作品。市民阶级作为战前匈牙利社会的话语阶级,经受了战争和冷战所带来的巨大心理落差和人生巨变,其作品反映出深刻的思想内涵。这类题材的汉译作品包括:匈牙利末代贵族艾斯特哈兹·彼得的《一个女人》与《赫拉巴尔之书》,这两部作品展示了对个体特殊性的关注,具有浓厚的后现代主义风格;萨博·玛格达的《鹿》与《壁画》展现了此类题材的女性视角;同时,马洛伊·山多尔的《伪装成独白的爱情》《一个市民的自白》《烛烬》《分手在布达》《反叛者》《草叶集》也隶属于此类题材。此外,《西方》第一代实验作家科斯托拉尼·德若(Kosztolányi Dezsö)的《夜神科尔内尔》可谓此类题材的一个典型,德若糅合浪漫主义与现实主义的风格,以“碎片化”的故事情节拼接起“我”和科尔内尔·艾希蒂的故事。与循规蹈矩、兢兢业业的“我”不同,科尔内尔·艾希蒂敢于批判、玩世不恭,他自由散漫又充满“诗性”。艾希蒂的形象是一个“浪荡子”的形象,也是一个“堂·吉诃德”式的形象,是哈布斯堡王朝崩溃下知识分子的一个投影。事实上,穿行在夜色中与“我”会面并讲述故事的艾希蒂恰如“我”被路灯拉长的一个个身影,既是虚幻的又是多重的。瑟尔伯·昂托(Szerb Antal)的《月光下的旅人》中的米哈伊也是知识分子的一个代表,这部著作通过编织一段梦境一般的历险经历,表现出主人公对人生意义追寻以及始终无法寻得的怅然。这类题材的另一部分作品聚焦于极权社会知识分子的境遇,比如凯尔泰斯·伊姆雷的日记体文集《船夫日记》与《另一个人:变形者札记》记载了他们流亡生活中的感悟以及对死亡与人生意义的思索,小说集《侦探故事》关注极权时代的个人命运。道洛什·久尔吉(Dalos Gyorgy)的《1985》描写了苏联的解体对东欧的冲击,特别是对东欧知识分子精神世界的冲击。米克洛什·哈拉兹蒂(Miklós Haraszti)的《天鹅绒监狱》关注的是斯大林时代重重禁锢之下东欧知识分子的生存状态。

三、新世纪以来匈牙利文学译介的主要范式

从整体上说,这近20年里,中国对匈牙利文学的翻译呈现出一个从分散到集中的历史进程,前期的译介是零散的、不集中的,随着国内读者和学者对匈牙利文学的接受和研究的深入,对匈牙利文学的译介也表现出某种整体性的趋势,同时也并没有忽视匈牙利文学自身的底色。大致说来,20年里对匈牙利文学译介过程中,存在三种译介现象,同时也代表了三种主要译介和传播的范式。

首先是匈牙利诺贝尔文学奖获得者凯尔泰斯·伊姆雷作品的翻译。2002年,瑞典皇家学院宣布将诺贝尔文学奖授予凯尔泰斯,当时中国并没有译介过他的作品。2002年11月,大众文艺出版社出版了荷兰文学院译出的《无法选择的命运》,遗憾的是反响十分有限。《世界文学》杂志2003年第2期刊载了凯尔泰斯作品,包括《惨败》、《苦役日记》(即《船夫日记》)、《另外的我》(即《另一个人》)和电影剧本《无形的命运》,以及完整的《侦探故事》和诺贝尔奖获奖感言的翻译。同时发表述评《一步一步——凯尔泰斯·伊姆雷和他的〈一个在命运之外的人的传奇〉》,正式揭开了国内研究凯尔泰斯的序幕。受诺奖热影响,接下来译介的凯尔泰斯作品包括《英国旗》《另一个人》《命运无常》《船夫日记》《无命运的人生》《给未出生的孩子做安息祷告》《惨败》《侦探故事》《清算》等。凯尔泰斯作品的译者包含余泽民、许衍艺、冒寿福、卫茂平、宋健飞和杨永前等。其中,余泽民对凯尔泰斯作品翻译到中国有着突出的贡献。凯尔泰斯译介入中国后,获得了一定的关注度,但持续时间不长,对其小说的研究集中在作品形象、叙述特征及集中营色彩上,相对单一,这和凯尔泰斯苦思和暗色调的写作风格不无关系。然而,凯尔泰斯不该被淡忘,因为“无论是在‘大屠杀文学’的层面上还是在20世纪匈牙利文学的层面上,伊姆雷都足以成为扛鼎之人”[3]。相信随着中匈文化交流的深入,对于凯尔泰斯·伊姆雷的研究将再度展开。

其次是花城出版社“蓝色东欧”丛书的匈牙利文学翻译。“蓝色东欧”译丛由高兴担任主编,入选“十二五”国家重点出版规划,译丛“囊括中东欧诸国近百部当代经典作品,是百年来中东欧文学的一次整体性巡礼”[4]。在“蓝色东欧”计划截至2020年出版的40部作品中,匈牙利文学作品占6部。分别是第二辑里瓦莫什·米克罗什的《父辈书》,第三辑里查特·盖佐的《遗忘的梦境》,第四辑里马利亚什·贝拉的《垃圾日》,第五辑里萨博·玛格达的《鹿》与《壁画》和第六辑里马里亚什·贝拉的《天堂超市》。这提供了更多的匈牙利文学文本,意义深远。在出版图书的同时,“蓝色东欧”也积极促进中匈文化交流,在2016年8月邀请了马里亚什·贝拉来华参加活动,并再版了他的《垃圾日》。各有特色与相互交融是“蓝色东欧”呈现出来的东欧文学的整体风貌,这系列丛书在选择作品时十分关注不同国家文学相似性中的独特之处,正如主编所言,“在影响和交融中,确立并发出自己的声音,非常重要。”[5]这些原被一概而论的东欧国家,展现出了自己的民族特色。“蓝色东欧”系列丛书中的匈牙利文学,更加着重于匈牙利文学的现代性,更加关注匈牙利的实验派作家群,比如萨博·玛格达就属于匈牙利的第三代实验派作家,这相较之前的匈牙利作家是革命作家、匈牙利文学是红色文学的刻板印象有很大不同。

最后是译林出版社马洛伊·山多尔系列作品的翻译。2011年,译林出版社邀请旅居匈牙利的小说家、翻译家余泽民主持马洛伊·山多尔长篇小说的翻译工作。早在翻译凯尔泰斯·伊姆雷和其他匈牙利作家时,余泽民就注意到,很多匈牙利作家曾受到马洛伊·山多尔影响,甚至可以说“当代匈牙利作家都是在马洛伊的精神羽翼下成长起来的”[6]。2015年9月,译林出版社先出版了《1900:纪念马洛伊·山多尔》别册,由余泽民作序,介绍了这位匈牙利作家,刊出其作品年表及作品选译,并邀请了黄碧云、赵松、康慨等人发表书评,取得了不错的反响。9月13日,译林出版社在北京举行了《一个市民的自白》《烛烬》《伪装成独白的爱情》的首发式,正式推出了马洛伊的作品,并于次年推出了他的《草叶集》、《反叛者》和《分手在布达》。虽然马洛伊·山多尔在匈牙利文学史上经历了一个从被拒绝到被接受的坎坷过程,其在匈牙利民间及匈牙利作家群中的广泛影响却是不争的事实。马洛伊离世多年后,匈牙利政府以马洛伊之名设立了文学奖项[7],确认了他的文学史地位。随着马洛伊的重新被“发现”,越来越多评论认为,马洛伊毫不逊色于其他20世纪文学大师,可比肩托马斯·曼[8]。在这股潮流影响下,马洛伊·山多尔作品的汉译水到渠成。

综上所述,在文学的“跨语际”传播过程中,匈牙利文学在中国的传播具有重要的意义,并且不容忽视。匈牙利文学在中国的传播,不仅为中国读者了解匈牙利文学提供了样板,还拓展了匈牙利文学传播的广延性,不仅在文学和文化层面存在显著意义,还对中国与匈牙利两国间的文化交流产生了深远影响。从这个意义上说,无论是对匈牙利文学的译介还是对匈牙利文学的研究,都任重而道远。