土壤微塑料污染研究进展与展望

徐湘博,孙明星,张林秀,薛颖昊,李畅,马劭越

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,生态系统网络观测与模拟重点实验室,中国生态系统研究网络(CERN)综合研究中心,北京 100101;2.联合国环境署国际生态系统管理伙伴计划,北京 100101;3.农业农村部农业生态与资源保护总站,北京 100125;4.沈阳农业大学土地与环境学院,沈阳 110866;5.中国科学院大学,北京 100049)

微塑料是一种新的环境污染物,微塑料污染已成为全球性的环境问题。在过去的近60 年,从两极到赤道的生物栖息地中经常有塑料碎片被检出的报道[1-2],2004 年,Thompson 等[3]首次报道了微塑料广泛存在于海洋中。一般认为,微塑料是直径小于5 mm的塑料碎片或颗粒,包括碎片、纤维、颗粒、发泡、薄膜等不同形貌类型[4-5],由于具有稳定的化学性质,其可在环境中存在数百年到几千年[6],并且微塑料具有粒径小、数量多、分布广等物理性质,极易被生物吞食,在食物链中积累[7],同时微塑料可进一步降解至纳米级威胁人体健康[8],因而受到国内外的广泛关注。自2011 年起,联合国环境规划署(UNEP)开始关注海洋中的塑料污染问题,尤其是微塑料污染。2016 年联合国第二次环境大会报告进一步从国际法规和政策层面推动海洋微塑料的管理和控制。根据对微塑料研究文献的检索统计,有关微塑料的研究主要集中在近10 年,并呈逐年增长的趋势。

目前,微塑料污染问题的研究大都集中在海洋和陆地水环境。关于微塑料在水环境中的赋存与分布研究主要集中于海洋[9]、海岸[10]、河口[11]、河流[12]和湖泊[13]等,其在沉积物中的赋存也有报道[14];关于微塑料的水生生物生态毒性效应研究主要集中在贻贝、斑马鱼等海洋生物物种[15-16]。而关于微塑料土壤污染问题的研究还相对缺乏[17],de Souza Machado 等[18]研究表明微塑料能够改变土壤性质,影响植物生长性状,因此陆地尤其是土壤中微塑料污染也应该引起足够重视[7]。Nizzetto 等[19]研究表明,陆地中存在的微塑料丰度可能是海洋中的4~23 倍,并且农用地土壤中的微塑料输入量远超海洋中的微塑料输入量。迄今,有多项研究表明陆地土壤环境中广泛存在微塑料污染[20-21]。

目前针对微塑料污染研究的主要环境介质为水环境,且主要研究方向为微塑料在水环境中的分布、检测方法与水生生物毒性等[22-23]。而关于土壤中微塑料污染的研究相对缺乏,仅有的综述文章也仅从微塑料在土壤中的分布、检测方法、对土壤生态系统的影响等方面进行了单方面的综述[24-26]。目前,微塑料研究日新月异,文献发表量每年呈倍数增长,新的研究发现不断涌现,新的认知不断迭代,需要不断总结最新研究进展。针对任何一种污染物研究的最终目标是一致的,即科学预防和治理污染物对环境带来的损害。本研究从土壤微塑料污染防治的整体视角综述了土壤微塑料的定义、检测方法与标准的发展、微塑料在土壤中的赋存分布与来源及其土壤生物毒性效应,进一步综述了土壤微塑料的污染防治措施,并基于此展望了未来的研究重点与方向,旨在为土壤微塑料污染防治体系构建提供有价值的参考。

1 微塑料的定义与土壤微塑料的检测方法

微塑料是指尺寸在100 nm~5 mm 之间的塑料碎片或颗粒,且会进一步分解成纳米级塑料(<100 nm),又称纳米塑料[27]。微(纳米)塑料的主要组成成分为聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚乳酸(PLA)及聚对苯二甲酸乙二酯(PET)等聚合物[26]。

土壤微塑料检测方法的发展晚于其他介质,比如海水、淡水、沉积物、生物体等[24]。目前土壤微塑料检测方法主要包括两步,即土壤微塑料的分离、土壤微塑料的检测。土壤微塑料的分离方法又包括筛分-分选-移除有机质及其他土壤成分、提取微塑料,其中筛分-分选-移除有机质及其他土壤成分的方法主要有酸处理法(HNO3、HCl、HNO3+HClO4)、碱处理法(NaOH、KOH)、酶消解法[蛋白酶K、蛋白酶A-01、脂肪酶、纤维素酶(与H2O2处理联用)]、氧化法(H2O2)、静电分离法;提取微塑料的方法主要有加压流体萃取法[17,24]。微塑料的定量检测方法主要有傅立叶红外光谱法(FT-IR)、拉曼光谱法及Pyr-GCMS 热解分析法,但是以上方法的应用都受到土壤成分复杂程度以及方法本身发展阶段的限制,亟需加强土壤微塑料检测方法与标准的研究[17,24]。

2 土壤微塑料的赋存与分布

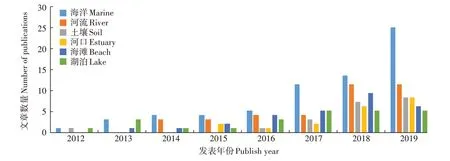

大部分塑料垃圾最终流入海洋或被丢弃在陆地上。1950—2015 年,全球大约产生了63 亿t 塑料垃圾,其中近50 亿t 塑料垃圾被填埋或者滞留在环境中[28]。由于历史排放原因,次生微塑料会不断由降解产生,同时初生微塑料仍不断产生,造成了土壤环境中微塑料的持续累积。有证据表明,低温、低氧、覆盖于水下或埋于土壤中等环境条件会阻碍塑料的碎片化,土壤环境中光氧化途径的塑料碎片化过程极其缓慢,所以普遍认为土壤是微塑料的储存库[29]。关于土壤微塑料赋存和分布情况的研究还相对匮乏。在Web of Science 数据库通过标题关键词“microplastic、marine(river/soil/estuary/beach/lake)”检索文献发现,海洋微塑料污染是最受研究者关注的领域,土壤微塑料研究起步较晚(图1)。与其研究热度相反的是,土壤中微塑料的含量可能是海洋的4~23 倍,并且每年向土壤中输入的微塑料量也高于海洋[19]。

图1 基于Web of Science数据库的微塑料赋存介质研究情况统计Figure 1 Statistics on research of the occurrence of microplastics medium based on Web of Science database

迄今,为数不多的研究表明,土壤环境中存在相当高丰度的微塑料。Fuller等[30]对澳大利亚悉尼某工业区土壤调查表明,微塑料含量最高可达6.7%;在瑞士平原地区也发现90%的土壤样品存在微塑料污染[31];墨西哥东南部的传统家庭菜园中也检测到微塑料污染,丰度为2 770个·kg-1,主要成分以聚乙烯和聚苯乙烯为主[32];有些热点地区土壤中微塑料含量甚至高达60%[32]。我国土壤环境中同样也检测到微塑料污染。上海郊区菜地中微塑料的主要成分为聚丙烯和聚乙烯,0~3 cm 土层和3~6 cm 土层的微塑料含量分别为(78.00±12.91)个·kg-1和(62.50±12.97)个·kg-1[20];我国黄土高原检出微塑料含量小于0.54 mg·kg-1[33];我国云南省西南滇池河岸森林缓冲带中检测到主要成分以聚乙烯和聚丙烯为主的微塑料污染,丰度为7 100~42 960 个·kg-1[34]。表明我国土壤环境中存在微塑料污染,但是现有研究较少且无法描述微塑料污染的分布特征。

3 土壤微塑料的来源

土壤环境中微塑料的来源主要包括塑料薄膜和地膜等在农业生产上的使用、作物种植施肥、灌溉用水和污泥的使用以及大气沉降等。

3.1 塑料薄膜和地膜

塑料薄膜和地膜主要成分为聚氯乙烯和聚乙烯,因其具有显著的经济效益,如高产、早收、提高果实质量和提高水利用效率,已成为一种全球应用的农业生产方式,然而作物收获后其残留在土壤中可能会破碎成微塑料,尤其是不合格地膜的使用,对土壤造成了严重的污染和损害[35]。塑料薄膜和地膜进入土壤以后,会经历物理破碎、化学分解和生物降解等多个过程,并最终转化为微塑料。近年来,全球农用薄膜的应用增长迅速,我国塑料薄膜和地膜的使用量也逐年增加,《中国农村统计年鉴》统计数据显示,我国2017年农用塑料薄膜使用量达252.8万t,其中地膜使用量为143.7 万t,与2000 年相比分别增加了89.31%和98.92%。有研究表明,我国塑料薄膜和地膜使用量不断增加,大量的残留物滞留在土壤中[36-37],逐步破碎、分解、降解为微塑料,土壤微塑料含量达到72~260 kg·hm-2[38],成为土壤微塑料的主要来源。

3.2 有机肥料

通常地,有机废弃物经过堆肥、发酵后作为营养物质被施用到农田中,实现了营养物质、微量元素和腐殖质的再次利用,原则上是一种环境友好的农业生产方式。然而,在有机肥料的生产过程中,大多数国家允许一定数量的其他物质存在,比如微塑料,例如德国是世界上对肥料质量规定最严格的国家之一,它允许肥料中含有占总质量不超过0.1%的塑料,并且对于直径小于2 mm 的塑料颗粒并未考虑在内[39]。因此,施用有机肥料可能是一种不容忽视的土壤微塑料来源。虽然有机肥中微塑料的研究报道较少,但已有相关研究表明有机肥料中含有微塑料。Weithmann等[40]研究发现虽然有机肥料的不同生产方式和生产环节微塑料含量有所差别,但生物废弃物发酵和堆肥产生的有机肥料普遍含有微塑料,其中粒径大于1 mm 的约有14~895 个·kg-1。堆肥在全世界被广泛应用,近10年欧盟的使用量不断增加[41],我国是有机肥生产和使用大国,仅商品有机肥年生产量和年使用量均超过2 000万t,有研究保守估算我国通过有机肥每年投入到农田土壤中的微塑料总量为52.4~26 400 t[5],微塑料通过有机肥进入土壤中的途径值得警惕。

3.3 灌溉用水

大部分农作物在生长过程中对水资源都有较高的要求,灌溉用水是农业种植过程中十分重要的资源。就全球范围看,灌溉用水的主要来源有地表水、地下水和净化后的污水,我国的灌溉用水也主要来源于以上三种,但部分水资源匮乏地区存在农田污灌现象。关于海洋水体中微塑料含量的研究已开展较多,多数研究结果表明海洋水体中具有较高的微塑料丰度[42-43]。同样地,微塑料在我国被调查的内陆水系中也普遍存在,在发达地区微塑料含量较高,其中次生微塑料是主要来源[44]。Luo 等[45]在长江三角洲调查发现,淡水水体中微塑料的丰度(1 800~2 400个·m-3)高于河口和近岸水体(900 个·m-3),小型淡水水体中微塑料污染比河口和沿海水域更严重[45]。灌溉用水的地表水来源主要有河流和湖泊。我国有多条河流被检测出微塑料,长江口表层水中微塑料的平均丰度为4 137个·m-3,长江、汉江武汉段微塑料丰度分别为(2 516.7±911.7)个·m-3和(2 933±305.5)个·m-3,台风前后闽江口微塑料丰度分别为(1 170.8±953.1)个·m-3和(1 245.8±531.5)个·m-3,椒江和瓯江表层水微塑性丰度分别为(680±284.6)个·m-3和(955.6±848.7)个·m-3,甚至在青藏高原的河流表层水中也检测到微塑料,丰度为483~967 个·m-3[46-49];我国湖泊中也有大量的微塑料被检出,已有的研究报道包括太湖、鄱阳湖和系列小型湖泊等,太湖地表水样品中微塑料的丰度为3 400~25 800 个·m-3,长江中下游的鄱阳湖、巢湖、高邮湖等湖泊表层水中微塑料丰度为500~3 100 个·m-3[50-51]。地下水是灌溉用水的另一个主要来源,也有研究报道了地下水微塑料的污染,其中美国的伊利诺伊州地下水中微塑料污染的最高丰度为15 200 个·m-3,另有研究发现盐井的食用盐中检测出了大量的微塑料,综上,地下水受到了一定程度的微塑料污染[52]。虽然污水处理过程能去除大量的微塑料,但净化后的污水中仍存在含量较高的微塑料,日化用品中添加的微塑料和次生微塑料是污水中微塑料的主要来源,有研究表明污水原水和处理后的水中微塑料含量分别高达3 160 000 个·m-3和125 000 个·m-3,显著高于已报道的地表水和地下水微塑料丰度水平[53]。综上,灌溉用水可能是土壤中微塑料污染的一个重要来源。

3.4 污泥

污泥是污水处理厂的终端产物,其中富含有机质和微量元素,因而通常被当作肥料施用到农田中。污水处理厂的水主要来自工业废水、生活废水、雨水等,污水中大部分微塑料通过污水处理的沉降过程分离出来,最终夹带在污泥中[54]。Mahon 等[54]检测了爱尔兰的七个污水处理厂污泥中微塑料含量发现,其丰度为4 196~15 385 个·kg-1。另有研究表明,欧洲每年每百万居民大约产生125~850 t 的微塑料,并通过污泥排入农田土壤中[55],美国、澳大利亚、芬兰、德国、法国、智利污水处理厂的污泥中含有微塑料也被报道[56-57]。综合多项研究结果推知污泥中的微塑料平均含量约为170 900 个·kg-1[53]。在我国,污泥中微塑料含量的研究报道也屡见不鲜。Li 等[58]在我国11 个省份28 个污水处理厂采集了污泥样本,检测结果显示,全部样本污泥中微塑料平均含量为(22 700±12 100)个·kg-1(干污泥)并核算了我国每年大约有1.56×1014个微塑料颗粒通过污泥进入环境中。据计算,2015 年我国污泥总产生量约为4 000 万t(含水率80%),随着污水处理能力提高和污水处理厂数量增加,污泥总产生量也稳步增长,年增长量约为13%,据预测2020年污泥产生量约为6 000万t[58]。研究表明,污泥倾倒不当会加剧土壤微塑料污染[54]。

3.5 大气沉降

大气传输是微塑料在偏远地区沉积的重要途径,密度较小的大塑料颗粒和微塑料颗粒会被风带入到土壤环境中[59]。在偏远地区,包括极地、青藏高原和马里亚纳海沟最深处,已经检测到微塑料的存在,并且海冰中微塑料含量较高[49,60],大气传输成为微塑料向偏远地区尤其是人迹罕至地区迁移的主要途径。最近的研究显示,在巴黎、东莞、上海、汉堡等城市的大气沉降物中检测到了微塑料,纤维通常是大气微塑料的主要形状,在汉堡,碎片被发现是相对于纤维的主要形状[61-62],这些大气微塑料有可能从城市源头运输到其他地区,特别是人类活动和工业稀少的偏远地区。现有研究已证实大气沉降是土壤微塑料的主要来源之一,但关于大气沉降中微塑料的研究还相对缺乏,需进一步加强微塑料的大气传输范围、沉降通量、源解析等方面的研究[63]。

4 微塑料对土壤生物的毒性效应

目前,研究者已对微塑料毒性效应和环境影响开展了较为广泛的研究,但是大多数研究主要集中在微塑料对水生生物的影响[55]。土壤中的微塑料可以被土壤动物摄入和转移,对土壤动物自身产生不利影响并随食物链传递、富集,微塑料对土壤生物影响的研究还相对缺乏[24]。一般地,土壤生物包括生活在土壤中的微生物、动物和植物。进一步细分,土壤微生物包括细菌、真菌、放线菌和藻类,土壤动物主要为无脊椎动物,包括环节动物、节肢动物、软体动物、线形动物和原生动物。当前已报道的研究已经涉及多门类土壤生物,但对于土壤生态系统影响描述的基础数据仍显不足[64]。基于土壤微塑料研究的文献计量分析结果显示,微塑料的毒性效应研究越来越多地关注微塑料和其他毒性物质的联合毒性效应,出现频次较高的其他毒性物质关键词有持久性有机污染物、重金属和抗生素等[25]。总体而言,关于微塑料毒性效应的研究,目前可大致分为自身毒性效应研究和负载毒性效应研究[26]。

4.1 自身毒性效应

目前,关于微塑料对土壤细菌和真菌的关键影响和具体机制还不清楚,但De Tender 等[65]研究表明微塑料会成为微生物群落的新栖息地,而且依附在微塑料上的微生物群落与周边环境中的微生物群落存在显著差异,并区别于周边环境的细菌群落而出现。微塑料被土壤中的变形虫、纤毛虫和鞭毛虫等原生动物摄入也已得到研究证实,就生物效应而言,根据已有研究可推测微塑料对原生动物的影响主要通过影响它们摄食对象(细菌、真菌以及其他原生动物)的特性实现[64]。土壤生态系统是土壤生物的重要栖息地,土壤生物无意识摄入微塑料后无法消化,将阻碍其肠道的食物吸收功能[66],并产生其他的生物效应。Zhu等[67]通过设置食物链模型研究了以白符跳(Folsomia candida)、尖狭 板螨(Hypoaspis aculeifer)、珠 甲螨(Damaeus exspinosus)为代表的土壤节肢动物对微塑料的生物效应,结果显示三种节肢动物均促进了微塑料颗粒在土壤生态系统中的扩散,并且观察到了白符跳对微塑料的回避行为。Ju 等[68]研究也证实了白符跳对微塑料的回避行为,并进一步揭示了微塑料对白符跳具有生长和生殖毒性效应,并能改变其肠道微生物菌群,类似生物效应也被Zhu等[69]研究证实。

蚯蚓是微塑料土壤动物毒性效应研究最为广泛的模式物种之一,目前已有较多研究报道。Huerta等[70]以陆正蚓(Lumbricus terrestris)为受试物种通过设置系列微塑料浓度梯度量化研究了蚯蚓对微塑料的运输和沉积特征,证实了蚯蚓对小粒径微塑料的向地下运输作用,同时Huerta 等[71]还研究发现高浓度的微塑料会显著降低陆正蚓的生长速度。然而,Rodriguez-Seijo 等[72]以安德爱胜蚓(Eisenia andrei)为受试物种,设置微塑料浓度为0~1 000 mg·kg-1,研究发现,虽然微塑料导致蚯蚓的肠道组织损伤并激发了免疫系统,但是直至培养28 d后也未观察到微塑料对蚯蚓的存活、幼体数量和体质量有显著影响。除了蚯蚓以外,微塑料对土壤寡毛类环节动物(Enchytraeus crypti⁃cus)的毒性效应也被证实,微塑料明显抑制其生长并且显著改变了其肠道微生物菌群[73]。对于植物而言,有研究证实土壤微塑料阻碍植物根系对水分和养分的吸收并显著改变植物生物量、组织元素组成、根系性状和根际土壤微生物活性[25]。说明微塑料自身对土壤生物具有一定的毒性效应。

4.2 负载毒性效应

微塑料在环境中扮演着污染物载体的角色,目前已经在微塑料表面检测到持久性有机污染物(邻苯二甲酸酯类、多溴联苯醚、多环芳烃等)、重金属(As、Cu、Zn 等)、抗生素(四环素、阿莫西林、环丙沙星等)等环境污染物,间接对土壤生物产生毒性影响[74-75]。相较于微塑料毒性效应研究,微塑料上负载的污染物毒性效应的研究已经展开了多物种、多技术、多层次的广泛研究,并已证实这些负载污染物均具有一定的毒性效应。因此,微塑料负载毒性效应成为目前研究的关注重点,并且研究主要集中在微塑料与负载污染物的吸附行为与复合作用下的毒性效应。

微塑料具有比表面积大和疏水性高等物理性质。迄今为止,已有较多研究显示微塑料对土壤中不同类型环境污染物具有不同的吸附行为。Hüffer等[76]研究表明微塑料的疏水性与脂肪族物质的吸附系数密切相关,Teuten 等[77]研究发现土壤中塑料上的有机污染物浓度高于周围土壤环境,说明塑料颗粒对有机污染物具有较强的吸附能力。但Gaylor 等[78]将蚯蚓(Eisenia fetida)分别暴露于仅添加多溴联苯醚的土壤和同时添加微塑料和多溴联苯醚污染的土壤中,结果显示添加微塑料对蚯蚓体内多溴联苯醚浓度没有明显影响。虽然重金属元素的物理和化学性质多样,但微塑料在自然环境中风化、破碎、分解的过程中会使其表面带有电荷,普遍认为微塑料对金属阳离子具有吸附作用[79]。研究发现微塑料对重金属Zn 有较强的吸附作用,虽然在自然环境中微塑料和土壤对Zn 的解吸量都很小,但是在陆正蚓(Lumbricus terrestris)的肠道中微塑料对Zn 的解吸量(40%~60%)高于土壤(2%~15%),微塑料可以显著地提高Zn在蚯蚓体内的生物利用率,但是进一步研究并未发现微塑料造成蚯蚓体内Zn 累积以及蚯蚓死亡和体质量变化等证据[80]。抗生素被广泛应用于医疗和畜禽养殖业,最终可能随着生活垃圾与生活污水等介质渗入到土壤环境中,抗生素和微塑料同时存在于土壤环境中,抗生素在微塑料上的吸附可能导致抗生素的远程迁移并且可能导致环境影响复合效应。研究发现微塑料的多孔结构和氢键导致微塑料对各类抗生素存在广泛的吸附行为,在淡水系统中5 种抗生素(磺胺嘧啶、阿莫西林、四环素、环丙沙星、甲氧苄啶)在5 种微塑料(PE、PS、PP、PA、PVC)上的分配系数(Kd)为(7.36±0.257)~(756±48.0)L·kg-1[81],土壤中也可能存在相似的吸附机制。Shen 等[82]研究表明微塑料的不同老化程度对抗生素的吸附能力没有显著影响,但是微塑料可以显著降低抗生素的降解速率[83]。需要提及的是,关于微塑料与其他污染物的复合效应机理尚不明确,未来需要开展更多的复合效应机理研究。

5 土壤微塑料的污染防治

鉴于土壤微塑料的赋存和分布特征,土壤微塑料的直接污染控制技术难度和经济成本较大,控制措施也鲜有研究。在土壤微塑料的间接污染控制方面,已有较多的技术研究和政策实践。针对水体微塑料污染,在污水处理过程中,创新污水处理技术,降低出水中微塑料含量以及灌溉水中微塑料进入土壤的风险[84-85]。残存在土壤中塑料垃圾的破碎、分解和降解是土壤微塑料的主要来源,针对塑料垃圾本身已经开发了焚烧技术、填埋技术、分类回收和化学处理技术等多维度处理技术,从根源上减少了微塑料在土壤中的累积。在政策方面,2015 年联合国环境规划署倡议在化妆品和个人护理产品中逐步停止或禁止添加微塑料,意大利政府也宣布从2020年1月起禁止化妆品行业添加微塑料颗粒。我国针对塑料污染也制定了一系列政策,2007 年发布“限塑令”,2018 年起禁止从国外进口24 类“洋垃圾”。2016 年5 月颁布的《土壤污染防治行动计划》和2018 年8 月颁布的《中华人民共和国土壤污染防治法》都对农膜利用和垃圾回收作出了规定。2018 年11 月我国生态环境部、农业农村部联合印发的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》指出,加强农村生产生活垃圾污染防治,试点地膜生产者责任延伸制度,力争2020 年实现90%以上的村庄生活垃圾得到治理、农膜回收率达到80%以上。综上,虽然已有系列技术和政策措施通过间接方式降低微塑料的产生,但是鲜有直接从微塑料污染防控角度制定的环境保护政策。

6 未来研究展望

近几年,土壤微塑料的研究增长迅速,研究主要集中于土壤微塑料的赋存与分布、来源以及自身和负载毒性效应等方面,但相关研究并不能充分、明确解答所研究的科学问题。从微塑料污染防治的角度来看,目前微塑料污染防控的技术体系和宏观决策体系的研究仍为空白。综上,未来关于微塑料的研究应主要关注以下两方面:

(1)继续加强土壤微塑料赋存与分布、来源以及自身毒性效应和负载毒性效应等方面的研究。该类研究为准确诊断微塑料对土壤环境的影响提供数据支持,但是目前研究的广度和深度仍不够,主要表现在以下方面:一是微塑料检测方法多样,亟需加强微塑料检测标准制定的研究,统一检测方法;二是在研究对象方面,鲜有研究关注农用地膜对土壤微塑料的贡献,而农用地膜使用广泛并且是土壤微塑料的直接来源;三是微塑料在土壤系统中的迁移机制是亟需回答的科学问题,而其物理、化学或生物过程主导的迁移机制研究较少;四是微塑料对土壤生物的毒性效应仍不明确,需继续加强模式生物毒性效应的标准化研究,并加强微塑料与其他污染物的复合污染毒性效应与机理研究。

(2)加强微塑料污染防控技术和宏观决策体系研究。基于研究演化路径,需要依托于土壤微塑料的基础研究数据和研究结果,目前基础研究数据库已初步成型,可以开展该方面研究以支撑决策制定,主要研究路径有以下几个方面:一是微塑料治理技术体系的构建,需要基于微塑料的物质特征与已相对成熟的塑料垃圾处理技术,针对性地建立和发展微塑料治理的技术体系;二是开展土壤微塑料的全链条物质流分析(Material flow analysis,MFA),通过构建物质流模型,定量研究土壤微塑料在环境中的源汇及各环节贡献,并且基于毒理学研究结果与全生命周期评价方法(Life cycle assessment,LCA),分环节、分类别定量核算土壤微塑料的环境影响;三是基于以上研究结论和环境经济学原理,开展土壤微塑料产生的驱动因素分析和因果关系推断研究,为土壤微塑料污染治理防控的环境经济与管理政策制定提供科学参考。