汶川地震黑色旅游地社区居民地方感聚类研究

唐 勇 钟美玲 王尧树 秦宏瑶 傅滢滢

(1.成都理工大学旅游与城乡规划学院 四川成都 610059;2.四川电影电视学院 四川成都 610036)

引言

近年来,在地震灾区场域兴起的关于地方性关系问题的争论,如新西兰霍克湾地震纪念墓园、中国台湾“9·21”地震纪念园、日本阪神大地震纪念园、泰国印度洋海啸纪念园、唐山地震遗址公园等,逐渐成为游憩地理学、环境心理学、行为地理学、建筑叙事学特别是社会文化地理学共同关注的前沿领域(Foote,2003;Zhang,2013;段禹农、刘丰果、厉华,2016;Ryan,Foote & Azaryahu,2016;Chen & Xu,2018;Martini & Minca,2018)。无论是黑色旅游者还是灾区居民,对地震纪念性景观,抑或“死亡景观”(death-scape)、“恐怖景观”(landscape of fear)的情感体验,既有基于正面情感联结的地方感特征,又有负面的“无地方性”(placelessness)特征,如疏离、焦虑、恐惧、耻辱、风险等感知(Relph,1976;Tuan,1979;Wang & Luo,2018;Wang,Chen & Xu,2019)。但灾区居民作为震灾亲历者和社区重建参与者,其与灾区的情感联系、社会纽带、居住关系异于短期到访的黑色旅游者。由此,从灾区居民视角,考察地震纪念性景观空间生产视域下的地方感是否构成了地方本性,即空间上的不可迁移性和唯一性,尤为迫切。

关于地方感的研究始于Tuan(1974/1977/1979)、Relph(1976)等将“地方”“恋地情结”“敬地情结”等概念引入人文地理学,并从行为主义、非实证主义,特别是现象学视角,探讨人地关系与景观意义。从感知、态度、价值等角度来看,地方感的维度划分方式不一(Jorgensen & Stedman,2006),包括地方依恋、地方认同、地方依赖、根深蒂固感、地方满意度等(Proshansky,1978;Stokols & Shumaker,1981;Altman & Parmelee,1992)。具体来看,地方感与地方依恋、地方满意度、地方依赖、地方认同的联系为:地方感是人对地方及其价值、意义、象征物的一种情感联结(Williams & Stewart,1998),比地方依恋的包容性更强(唐文跃,2007;朱竑、刘博,2011);地方依恋偏重心理过程,涉及负面情结(Manzo,2003;Hernández,Hidalgo & Salazar-Laplace,et al.,2007);地方满意度强调地方满足人需要的能力与价值(Stedman,2003);地方依赖体现了人对地方环境的依赖性(Brown & Raymond,2007);地方认同是社会角色对地方的自我认知,包含信仰、情感、感知等方面(Proshansky,Fabian & Kaminoあ ,1983)。地方感涉及邻里街区、城镇、国家等不同尺度的居住空间,以及山地、湖泊、森林等不同类型的游憩景观(Hidalgo & Hernández,2001;Stedman,2003;Hernández,Hidalgo & Salazar-Laplace,et al.,2007;Soini,Vaarala & Pouta,2012),如“居处地”的地方感(Soini,Vaarala & Pouta,2012)、“家”的地方认同或地方依恋等(Hidalgo & Hernández,2001;Hernández,Hidalgo & Salazar-Laplace,et al.,2007)。

在地震灾区的特殊情境中,居民地方感受灾害风险、信息建构、社会因素、离家距离、居住时间、性别、环境感知等因素的综合影响(Hidalgo & Hernández,2001;Stedman,2003;Rittichainuwat,2013;唐弘久、张捷,2013)。例如,唐弘久和张捷(2013)发现,灾区居民集体记忆的信息构建受社会交流、媒体宣传、生活场景与事件记载的影响;Zhang(2013)的研究表明,地震灾区居民的自我认知(self-esteem)、社会纽带(continuity)、集体记忆(collective memory)等地方感维度与灾后重建场域中的纪念性景观及其符号体系等有密切联系;Tang(2019)认为,地震灾区居民在地震遗址祭奠亲友的行为,既能产生自我反思、记忆修复等心理过程,也可以产生基于正向地方感的国家认同。

汶川地震后的地方重建为震区地方性问题研究提供了良好的实验场所(唐勇、王尧树、傅滢滢等,2019)。在此背景下,本文以汶川地震黑色旅游地社区居民为研究对象,揭示地方感的维度特征以及基于地方感维度的居民聚类特征与差异性特征;从灾区纪念性空间与活动空间的关系入手,关注汶川地震黑色旅游地社区居民的地方感特征聚类问题,以期为灾后地方性空间的规划建设及区域协调发展提供一定的启示与借鉴。

一、研究方法

1. 问卷设计

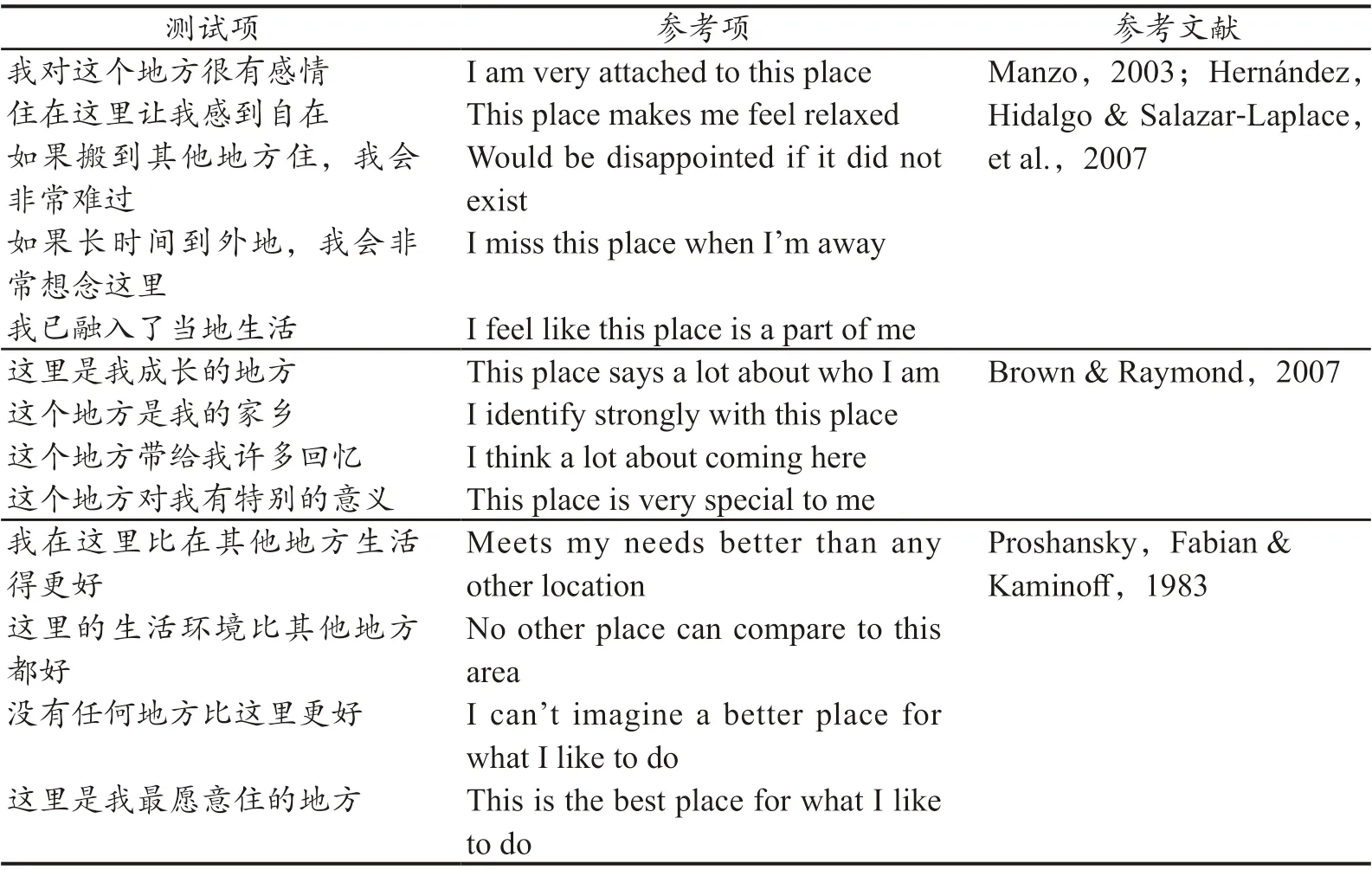

实证主义将地方感划分为不同维度,并强调对“负面”地方感的测量(Relph,1976;Shamai & Kellerman,1985)。例如,McAndrew(1998)倾向于使用“根深蒂固感”(rootedness)来表征地方感的正反两面特征。地方感主要使用包含不同维度的结构化或非结构化量表来测量(Jorgensen & Stedman,2001/2006;Williams & Vaske,2003;Hammitt,Backlund & Bixler,2006)。根据是否设计正反(polarity)两方面的问题、是否将人的“内心”作为黑箱、是否包含多个维度的问题、是否将问题分组,可将地方感量表分为4 种类型(Piveteau,1969;Shamai & Ilatov,2005)。基于相关文献,本文设计的引导性问题是“如何评价你居住的城镇”,共设计13 个测试项(见表1)。

表1 地方感测试项Tab. 1 Questionnaire for sense of place

2. 数据处理

本文使用统计分析软件SPSS 21.0 作为定量数据分析工具。首先,运用KMO 检验值和Bartlett 球形检验值(KMO and Bartlett’s Test)探测地方感变量是否适合做因子分析;其次,使用主成分因子分析(principal component analysis)对数据进行降维处理;第三,采用逐步聚类分析(K-means cluster analysis)揭示实验数据聚类分组特征;第四,运用列联表分析(contingency table analysis),检验几类人群在人口学特征变量上是否存在显著差异。

3. 数据搜集

本研究的调研地点包括四川省汶川县映秀镇、四川省绵竹市汉旺镇等汶川地震极重灾区的城镇及乡村,以及绵竹汉旺地震遗址公园、北川地震遗址博物馆等地震纪念性景观富集的区域。在发放调查问卷时,采用便利抽样法(convenience sampling),选取居住在汶川地震灾区城镇、乡村中的当地居民作为调研对象。预调研阶段为2017 年11 月5 日至19 日,投放问卷162 份,获得有效问卷144 份。正式调研阶段为2017 年11 月25 日至2018 年1 月13 日,投放问卷427 份,获得有效问卷368 份。两阶段共发放问卷589 份,获得有效问卷512 份,有效率为86.92%。问卷的总体一致性系数为0.917,表明问卷具有良好的同质稳定性。

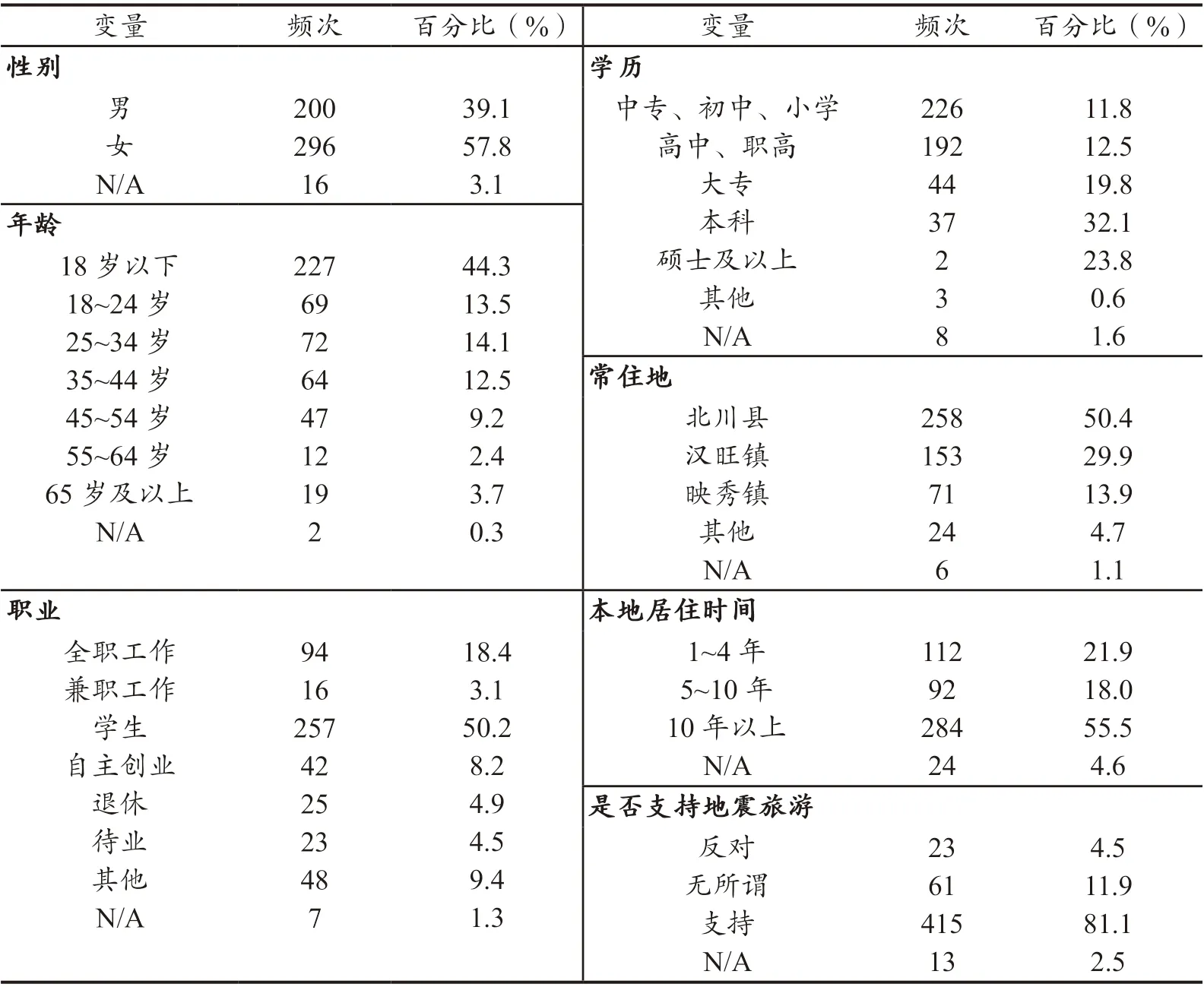

本研究的调研内容包含性别、年龄、职业、学历、收入水平等信息,样本随机性强,数据较可靠。调研对象中,女性(57.8%)多于男性(39.1%);18岁以下及18~44 岁年龄段的群体占比为84.4%;多数接受过高等教育,其中大专及以上学历者占75.7%;学生群体占比较大,为50.2%,其次是全职工作者,占比为18.4%。在常住地方面,调研对象的常住地主要集中在北川县(50.4%),其次是绵竹市汉旺镇(29.9%),再次为汶川县映秀镇(13.9%)。在本地居住时间方面,居住10 年以上的调研对象占总样本的55.5%,居住5~10 年的占比为18.0%。大多数(81.1%)调研对象对地震旅游表达了支持的态度(见表2)。

表2 调研对象的人口学特征(N=512)Tab. 2 Social demographics of respondents(N =512)

二、研究结果

1. 描述性统计分析

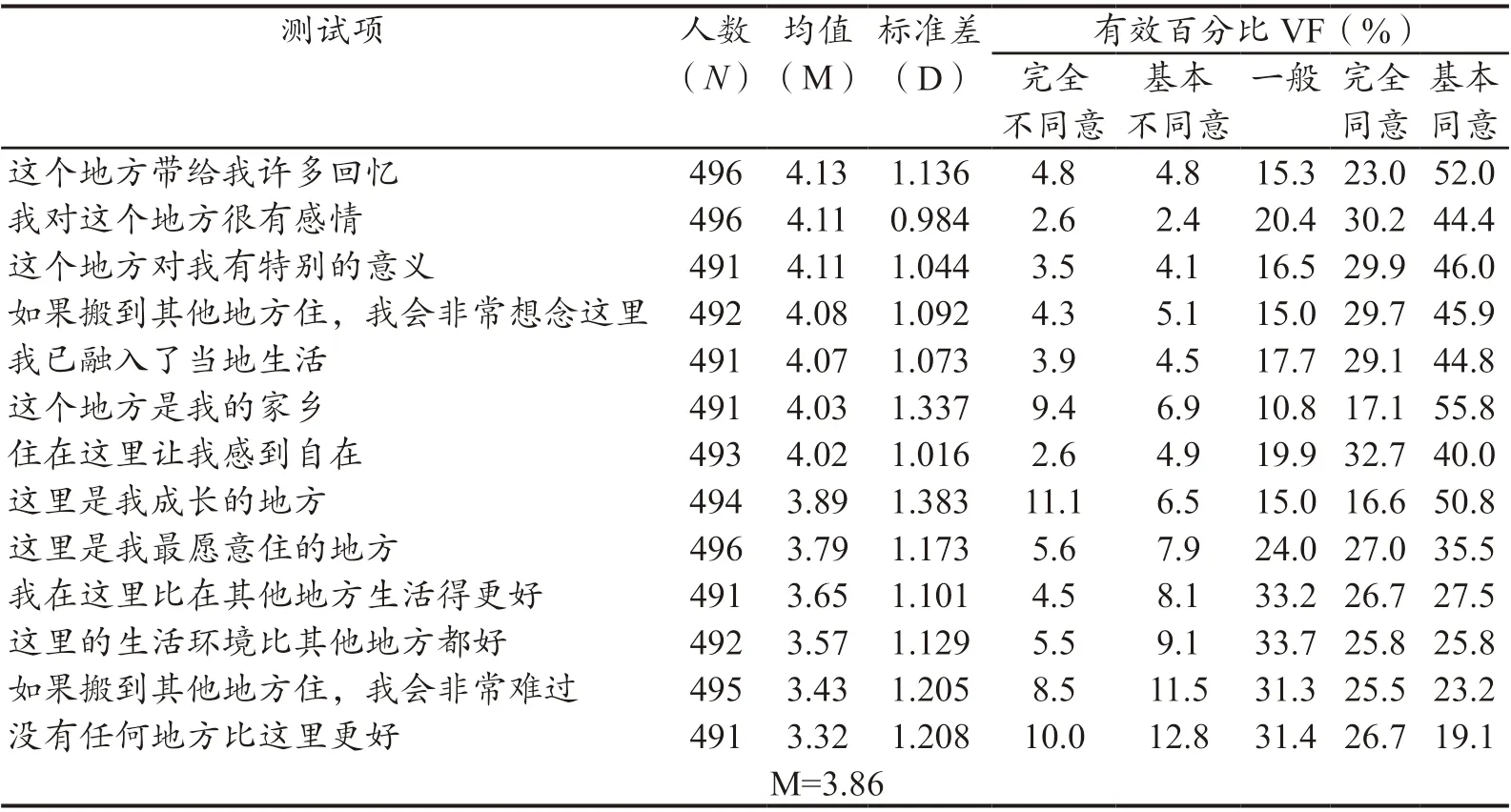

表3 列出了13 个测试项的样本人数及均值。全部测试项的均值M 为3.86,大于5 分制量表中值(M=3),表明大多数调研对象对震区的地方感评分较高。以全部测试项的均值(M=3.86)为分段指标,划分出两个分值段,发现“这个地方带给我许多回忆”“我对这个地方很有感情”“这个地方对我有特别的意义”等8 个测试项位于第一分值段(3.86 ≤M <5.00);“这里是我最愿意住的地方”“我在这里比在其他地方生活得更好”等5 个测试项位于第二分值段(3.30 <M <3.86)。其中,测试项“这个地方带给我许多回忆”(M=4.13)、“我对这个地方很有感情”(M=4.11)以及“这个地方对我有特别的意义”(M=4.11)排名为前3 位,且有超过70%的受访对象选择了“基本同意”或“完全同意”的评价项,而“没有任何地方比这里更好”(M=3.32)、“如果搬到其他地方住,我会非常难过”(M=3.43)、“这里的生活环境比其他地方都好”(M=3.57)3 个测试项的均值排名垫底,且22.8%的受访对象对“没有任何地方比这里更好”这一测试项持“基本不同意”或“完全不同意”态度,而31.4%的受访对象则认为“一般”;就“如果搬到其他地方住,我会非常难过”而言,20%的受访对象给出了非常反对的评价(“基本不同意”或“完全不同意”),31.3%的受访对象选择了中性评价(“一般”)。

表3 调研对象地方感均值排序Tab. 3 Ranking of sense of place(AVG)

2. 主成分因子分析

统计分析发现,KMO 检验值为0.913,在0.5 至1.0 之间,Bartlett 球形检验结果χ=3 391.836,df=78,p<0.001,表明数据的结果较好,可以对数据进行主成分因子分析。对13 个测试项进行主成分分析,使用Kaiser 标准化正交旋转(varimax with kaiser normalization),经6 次迭代后收敛,提取出3 个主成分因子,且3 个因子的累计解释方差比例为69.615%,表明数据可靠、一致性强(0.837 <克隆巴赫系数<0.875)(见表4)。

表4 地方感主成分因子分析旋转成分矩阵Tab. 4 Principal component analysis of variables of sense of place

第一个公因子在“这里是我成长的地方”“这个地方是我的家乡”“这个地方带给我许多回忆”“这个地方对我有特别的意义”4 项变量上载荷较高,体现了社会角色对地方的自我认知,包含信仰、情感、感知等方面(Proshansky,Fabian & Kaminoあ ,1983),故将其命名为“地方认同”(Factor 1)。第二个公因子包含“我在这里比在其他地方生活得更好”“这里的生活环境比其他地方都好”“没有任何地方比这里更好”“这里是我最愿意住的地方”4 项变量,反映了人们对地方环境的依赖性(Brown & Raymond,2007),将其命名为“地方依赖”(Factor 2)。第三个公因子涉及“我对这个地方很有感情”“住在这里让我感到自在”“如果搬到其他地方住,我会非常难过”“如果搬到其他地方住,我会非常想念这里”“我已融入了当地生活”5 项变量,偏重心理过程和情感联结(Manzo,2003;Hernández,Hidalgo & Salazar-Laplace,et al .,2007),将其命名为“地方依恋”(Factor 3)。

3. 聚类分析

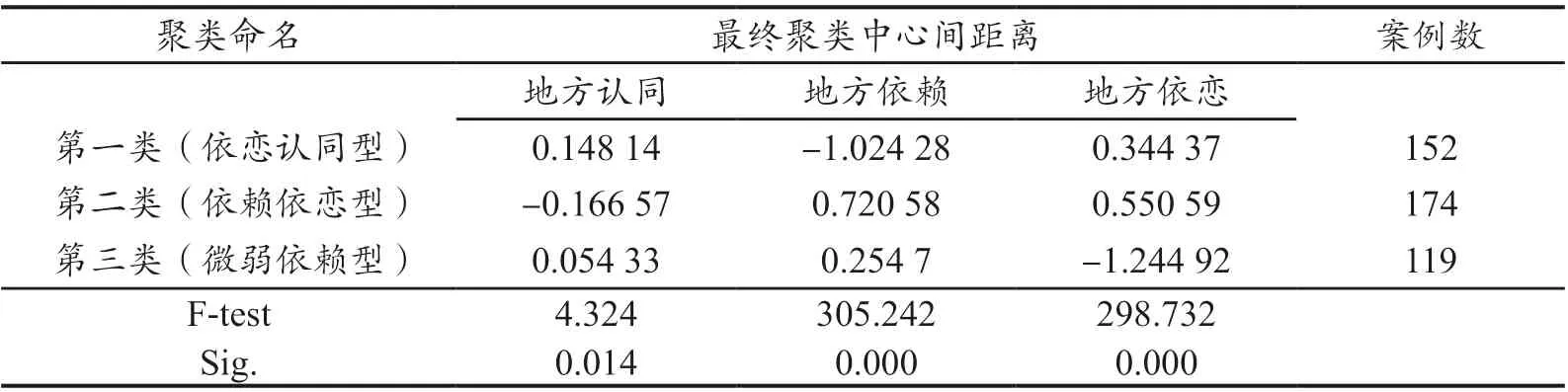

采用逐步聚类分析对3 个主成分因子(地方认同、地方依赖、地方依恋)进行聚类。该方法依据两两类中心的欧氏距离(euclidean distances)对聚类予以识别和命名,换言之,最终聚类中心间距离值中处于优势(较大)的值,指示不同聚类的识别意义。聚类数(number of clusters)指定为3 类,地方感案例数共计512 个,剔除带有缺失值的案例,输出有效案例445 个。经10 次迭代,有152 个案例聚到第一类,有174 个案例聚到第二类,有119 个案例聚到第三类。方差分析结果表明,参与聚类的3 个变量能够很好地区分各类,且各类间的差异足够大(见表5)。

表5 地方感主成分因子逐步聚类分析Tab. 5 K-means cluster analysis of dimensions of sense of place

第一类受访对象在对地方依恋的认知层面呈现出较为显著的特点,在地方认同层面呈弱显著,但在地方依赖层面呈不显著,因此将此类人群命名为“依恋认同型”,即对所居住的灾区城镇具有较强地方依恋与较弱地方认同者。第二类受访对象在对地方依赖与地方依恋的认知层面呈现出高度显著的特点,但在地方认同层面不显著,因此将此类人群命名为“依赖依恋型”,即对所居住的灾区城镇具有强烈地方依赖与地方依恋者。第三类受访对象仅在地方依赖的认知层面呈现出弱显著的特点,而在地方认同与地方依恋层面均不显著,由此命名为“微弱依赖型”,即对所居住的灾区城镇具有微弱依赖者。

4. 列联表分析

采用列联表分析检验不同人群在性别、年龄、学历、职业、本地居住时间变量上是否存在显著差异。结果表明,3 类人群在性别(p=0.060)、职业(p=0.028)及本地居住时间(p=0.015)变量上存在显著差异,在年龄(p=0.179)、学历(p=0.232)、常住地(p=0.373)变量上没有显著差异(见表6)。

依恋认同型群体以在北川县居住了10 年以上且年龄为18 岁以下的学生为主,接受调研期间他们正处于高中或职高学习阶段。依赖依恋型、微弱依赖型群体与依恋认同型群体一致,但接受调研期间他们正处于初中、中专或小学学习阶段。

表6 基于地方感聚类的人口学特征变量Tab. 6 Contingency table analysis of dimensions of sense of place

结论与讨论

汶川地震对社会发展具有特殊意义(萧延中、谈火生、唐海华等,2009),也为地震纪念性景观空间生产视域下的灾区居民地方感问题研究提供了重要契机。观照汶川地震灾区地方建构的主观过程,可以揭示地方感维度特征,特别是基于地方感维度的灾区居民聚类特征及其差异性特征。

研究发现,“这个地方带给我许多回忆”“我对这个地方很有感情”“这个地方对我有特别的意义”“如果搬到其他地方住,我会非常想念这里”“我已融入了当地生活”等处于第一分值段的测试项均与地方依恋有关,更多体现了自我与灾区之间的情感联系。相较而言,“这里是我最愿意住的地方”“我在这里比在其他地方生活得更好”等处于第二分值段的测试项均与物理环境、社会环境等有关,更为直观地展现了地震灾难后环境、社会与个人之间关系的变化。积极正面的地方依恋地方和认同特征显然有利于国家认同的形成(Zhang,2013;Tang,2019)。但本研究中,“如果搬到其他地方住,我会非常难过”作为能直观反映出地方依恋程度的测试项,其均值得分排名倒数第二,原因可能在于部分灾区居民对居住空间与纪念空间的重叠产生了疏离感、焦虑感、恐惧感、耻辱感、风险感等负面情感体验,乃至于呈现出“无地方性”特征(Relph,1976;Tuan,1979;Wang & Luo,2018;Wang,Chen & Xu,2019),其中自我认知、社会纽带、集体记忆等隐藏的地方感驱使其表现出较为强烈的迁居意愿(Zhang,2013;唐勇、王尧树、傅滢滢等,2019)。

另外,本研究使用灾区居民数据对地方感测试项进行降维处理的结果呼应了以往研究(Hidalgo & Hernández,2001;Shamai & Ilatov,2005)。通过逐步聚类分析将3 个维度的地方感主因子聚合为“依恋认同型”“依赖依恋型”“微弱依赖型”3 类人群(Soini,Vaarala & Pouta,2012)。依赖依恋型与微弱依赖型中占主导地位的人群多是在北川羌族自治县居住了10 年以上且年龄在18 岁以下的女性学生群体,接受调研期间她们正处于初中、中专或小学学习阶段,除调研期间处于高中、职高学习阶段外,依恋认同型中占主导地位的人群与前两类基本一致。这3 类人群所居住的区域大多为灾后异地重建城镇,这是否是其认同感相对较弱的主要原因尚有待讨论。然而,调研对象对灾后恢复重建效果的评价和争议可能导致其产生较为强烈的差异化认知,从而表现出“依恋认同型”“依赖依恋型”“微弱依赖型”3 种不同聚类。

本研究从灾区纪念性空间与活动空间的关系入手,揭示地震纪念性空间中人的地方感特征、聚类与差异,突破了传统的探究动机、体验、满意度、目的地形象与重游意愿关系的研究范式,具有理论与现实双重意义(李敏、张捷、钟士恩等,2011;陈星、张捷、卢韶婧等,2014;王金伟、张赛茵,2016;甘露、刘燕、卢天玲,2016;Yan,Zhang & Zhang,et al.,2016;唐勇、向凌潇、钟美玲等,2018;王金伟、杨佳旭、郑春晖等,2019)。理论层面,本文探究的地震纪念性景观空间生产视域下灾区居民的地方感及其聚类特征,彰显了汶川地震灾区的地方本性,即空间上的不可迁移性和唯一性。汶川地震灾区居民的地方建构是现象学、地理学视域下恋地情结、敬地情结特别是地方认同、地方依恋、地方依赖与地方归属感、目的地意向等地方感特征响应灾区场域人地关系不断调整的结果(McAndrew,1998;Brown & Raymond,2007;董晓莉、张捷、吴必虎等,2011;万基财、张捷、卢韶婧等,2014)。地震纪念地的黑色旅游活动对灾后重建社区地方性的影响过程是需要被关注的重要问题(Wright & Sharpley,2018;Wang & Luo,2018;年四锋、张捷、张宏磊等,2019;Wang,Chen & Xu,2019);同时,在重大灾害事故的不同案例中,居民地方感特征及其差异和影响因素也是值得进一步探索的关键问题。现实层面,本研究将视野拓展到对地方依恋、地方认同、地方依赖等多个地方感维度的测量,聚焦汶川地震黑色旅游地社区居民地方感聚类问题与争议,希望为规划及建设理想的灾后地方性空间、实现区域协调发展提供一定的启示与借鉴(唐勇、王尧树、傅滢滢等,2019)。

本文的不足之处是未基于震区特殊的社会文化环境,探讨地方感这个传统概念维度的构成及其推进的可能性,特别是考察地震纪念性景观对居民地方感建构的作用及其与灾难记忆、国家认同等的互动关系。样本中学生群体占比较大,在一定程度上影响了研究结果的准确性。后续研究可在假设受访者将搬离惯常居住环境(家、社区、城镇)这一前提下开展调研,此时他们才能更真切地表达出对地方依恋的真实态度,即测试受访者在迁居意愿假设上是否表现出较强的地方依恋特征(Hidalgo & Hernández,2001;Hernández,Hidalgo & Salazar-Laplace,et al.,2007)。

——基于FSO框架的分析