临海的山:别有天地山海间

王砚

在中国,恐怕很难再找出一座与山海同呼吸、共进退的城,很难再觅得能将山文化与海精神如此完美融合在一起的城,亦很难再寻到可以同时令其历史与地理风貌保存如此完整的城。

如果真的有,那一定是浙江临海。

这里的人们靠山面海,筑城经商,打渔出洋。一瞬千年,人们从这里不断地出走和归来,驻足或离开。纤细精巧的渔网同结实厚重的城砖,思维活络的行商和文雅讲究的居民,山珍海味的盛宴与风味独特的小吃,一并构造出山海间的明珠之城。这里或是桑梓,或是他乡,一千个人有一千个临海,它就是这样“另有乾坤”。

“州邑之建设,必因山川之形势”,此言放置于神州各地无不成立,然其之于临海便还要添上一个“海”字。三国初期,吴国太平二年(257)以会稽东部为临海郡,此为临海之始。从此,“海山仙子国”的雅称便同这座名中带“海”的古城相伴千余载,“东南小邹鲁”的别号即与这片山海之地有了不解之缘。东海之滨、括苍之巅、古城内外、灵江两岸如此完美地融合进一城一域,既是钟灵毓秀、人杰地灵之所在,又是无数文人骚客、宦游羁旅之人的理想之地。

亿万年的山海和千百年的古城,见证过山水派鼻祖谢灵运“日落当栖薄,系缆临江楼”的惜别之情,领略了浪漫诗仙李白“严光桐庐溪,谢客临海峤”的归隐之意,也曾笑纳一代名相文天祥“海山仙子国,万象画图里”的千古一赞。同时,山、海、城、川之间也孕育出从龙兴寺走出,曾“四度造舟,五回入海”以赴日传播佛法的高僧思托,道教南宗初祖、创作《悟真篇》的紫阳真人张伯端,以及宋代五宰辅、明代王氏一门三巡抚和屈映光等辛亥革命家们一代代英才。

翻阅临海的先贤传记,发现其中有一位与众不同。之所以另类,乃是因为他地理学家的身份。1547年,王士性出生于临海古城东南的耕读之家,在少年时代就曾写下“伊周孔孟本吾分,肯作人间第二流”,既是治理一地之能臣,又是遍览神州之旅客。1570年,王士性第一次走出临海,开启了他游历两京十二省的旅程,从此指点江山、品评地理,传世的《五岳游草》《广志绎》更是奠定了他人文地理学家的盛名。450年后的今天,古城临海王士性故里中,当年他栽下的银杏已亭亭如盖。我们再次从这里出发,用他的方式讲述他的家乡,讲述那不一样的山、海、城、川。

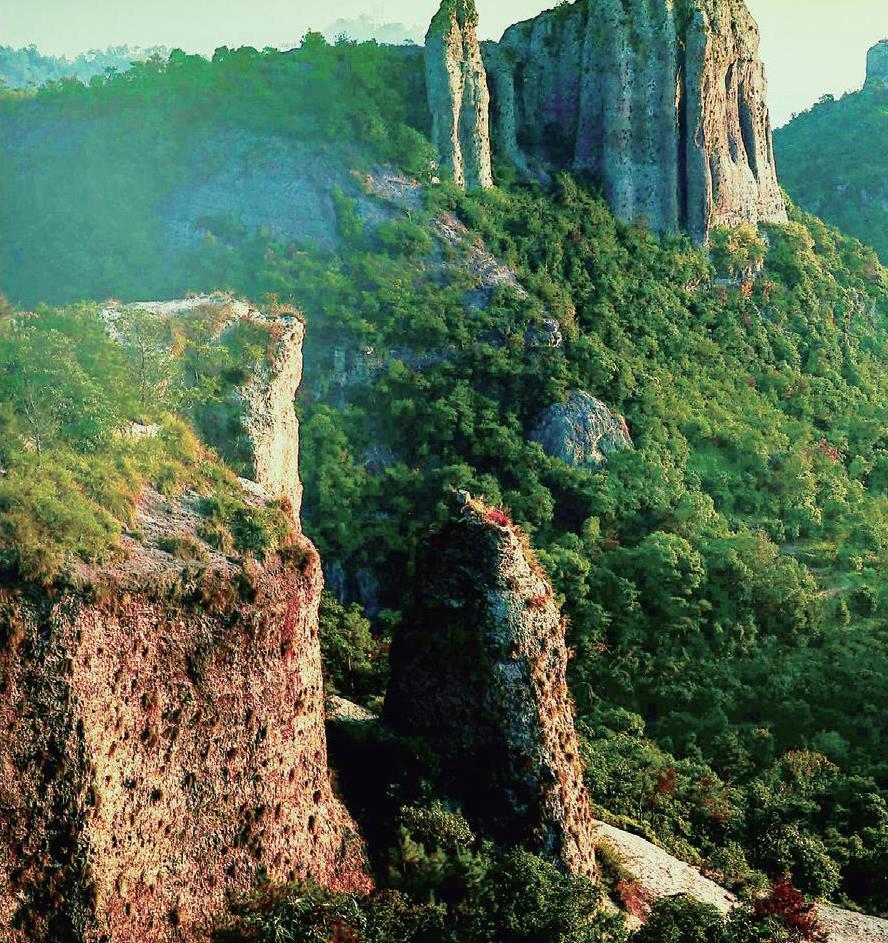

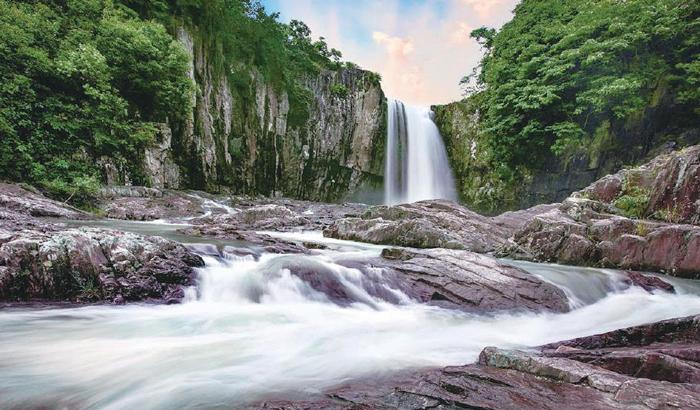

临海,虽名中带“海”,却从不缺“山”。山在临海2200多平方千米的陆地面积中,占到7成,可谓“三分天下有其二”。全城中162座山、444座峰架构起整个临海的天际线。境内地貌受西北部的天台山脉和西南部的括苍山脉控制,从而形成自西向东倾斜的地势。西部超过海拔500米的崇山巍峨、雄奇,险峰峻岭,同中部河谷平原、东部滨海平原形成鲜明对比,最终形成“七山一水两分田”的地貌格局。临海的地貌像是微缩版的中国地貌,从西向东,层峦叠嶂,一江奔涌后,是豁然开朗的东海之境。

在中国古老地台的闽浙地质带上,临海山区属于闽浙沿海次生边缘凹陷带的一部分。对塑造当地山脉影响最大的地质运动,当属距今一亿四千万年至六千五百万年的大规模火山活动。那是一个由恐龙主宰世界的年代,是翼龙翱翔于天际的古早时代。在侏罗纪晚期,受内陆燕山运动所带来的地壳运动影响,包含临海在内的闽浙地带的大地上出现一道道裂痕,与此同时,太平洋地槽的迅速下沉,又使得地壳基底发生强烈的崩裂与破碎。在两厢合力作用之下,猛烈的岩浆活动顺势而出。岩浆的喷出和侵入活动在此活跃异常,一遍遍塑造着大地上的丘壑与巅峰。就这样,亿万年下来,临海广布着厚达1000多米的火山岩,仅有零星的远古石灰岩外露。假如你登上括苍山,便会发现山巅处还有着依稀可见的石灰岩,仿佛在向你诉说远隔亿万年前它所经历的地动山摇;如果你放眼俯视,山腰处的花岗岩会向你展示来自八千万年前的炽热与奔腾。但炽热总会冷却,留下的便是林立于临海的一座座火山。

临海的火山不同于韩国济州岛的海岛型火山,也迥异于云南腾冲的大陆板块对撞型火山。相较之下,这里的火山更具多样与奇美、秀丽与轻盈的特点。2002年2月,国土资源部批准成立临海国家地质公园,园内的层状火山岩、断裂构造和垂直柱状节理等独特地质构造景观令每一个造访者惊叹。相比于国内著名的南京瓜埠山地质公园,这里的地质奇观——垂直柱状节理,足够让你全方位感受到亿万年前的地质魅力。一条条凝固的柱状节理用独特的六边形棱柱诉说着亿万年前的故事,展示着当年的模样。远超人类历史岁月的古早伟力塑造了这里的一切沟壑高山,留下了地壳猛烈运动后的遗迹。千万年后,地壳开始抬升,海角边的火山逐渐高企,海水不断退却,新的地貌在山海间逐渐显现,好像这一切都在等待着人类的到来。

然而,当人类开始在临海这片热土耕耘时,我们发现,山并非临海的“根”,却是临海的“流”。这里的人们不是从“山那边”而来,就是从“海那端”而至。那么,如何抵达临海?古代赴浙,东面沿海岸线而行,这是东南沿海特有的海上道路,相传已久,秦始皇时便有“并海上”之行;北面和西面则需要翻越天台山和括苍山,抑或沿着灵江泛舟东行而来。在临海,山,仿佛从来只是为了翻越而存在,而非临海人的老家。

但山却是重要的源流所向,它是临海宗教文化的落脚地。“山不在高,有仙则名”,山林与宗教总有着千丝万缕的联系,临海也不例外。今临海汛桥镇南有盖竹山,1800年前,“葛天师”葛玄由江苏镇江一路向南,在“天台得道,阁皂成真”后,便“括苍仍游,罗浮乃止”,选在盖竹山炼药、植茗。此后不久,东晋葛洪又曾在此修仙问道,并将此处列為可炼神药的名山之一。五代时期此山中的盖竹洞便开始被称为道教第十九小洞天。由此,道教便扎根于临海群山之中。现今,临海最古老、保存最完整的栖真观便坐落于此,山门上的一副对联“山峰叠叠仙界景,盖竹高高千古基”也正映衬了这段长达千年的历史。

选择此处的不仅是道教,还有佛教。如天柱山,因山峰似柱、能擎云接天而得名,后又以山中有晋寺留名。临海最早建于西晋太康年间的延恩寺即坐落于山中。

此外,北固山上更是显示出中国儒释道三教合一的文化脉络。在这座被市民俗称为“后山”的山峰之上,既有佛教的普贤寺、永庆寺、静修庵、弘法寺等,也有自宋、明以来官僚士绅大肆兴建的儒家庭院龙阳楼和畸园,还有道教的八仙宫、泰安宫。明朝时便有山上“禅房道院,精舍名园,得十五焉”的记载,可谓以一山集中国宗教文化于一身的典型代表。王士性所言临海“自古为仙佛之林”,诚不欺也。

山,也是临海人走出去必须跨过的地方。王士性曾在《广志绎》中如此描述家乡之形势,“浙中唯台一郡连山,围在海外,另一乾坤。其地东负海,西括苍山高三十里,渐北则为天姥、天台诸山,南则为永诸山”。足见,山之于临海,既是古早的存在,又是将之包围起来的屏障。先不论桐岩岭、黄振岭、义城岭等正途官道的跨山而行,险要狭窄,即便是民间小路,亦无不“随山刊木”。比如临海、天台间著名的黄南古道,二十余里的山路,既是对天姥、天台诸山的挑战,更是为了与山外沟通交流而一步一步走出来的政治、经济、文化纽带。秋季,在漫天红叶的映照下,运着食盐、绿茶、布匹、丝绸、瓷器的行商,在马的铃声和凉风中品味着对山的复杂情感。

临海最高峰括苍山,其名寓意“登之见沧海,以其色苍苍然接海”。由山望海,是临海的另一种真意。

(摘自湖南科技出版社《风物中国志·临海》)