柴达木盆地东缘中新世盆山系统演化与构造古地貌重建

王永超 , 陈宣华 , 邵兆刚 , 余 苇 , 苏 和

1)中国地质科学院地球深部探测中心, 北京100037; 2)中国地质大学(北京), 北京 100083

青藏高原东北缘是晚新生代以来构造运动最活跃的地区之一, 其构造地貌演化过程和动力学机制始终是国内外地质学家高度关注的科学问题之一(Wang et al., 2004, 2006; 方小敏等, 2007; Fang et al.,2007; Clark et al., 2010; Craddock et al., 2011; Lease et al., 2011; Lu et al., 2012; Zhang et al., 2012; Duvall et al., 2013; Zuza et al., 2016; 贺赤城等, 2019)。已有研究表明, 在印—亚板块碰撞伊始或稍后, 青藏高原北部便发生了显著的挤压缩短变形, 形成了若干区域尺度、北西西走向的逆冲构造或断裂带(Yin et al., 2008b; Clark et al., 2010), 如柴北缘断裂带、东昆仑北缘断裂和西秦岭断裂。在这些构造荷载作用下, 高原北部形成了两大广阔而统一的前陆盆地系统, 即西部的柴达木盆地(Zhuang et al., 2011; Bush et al., 2016; 王桂宏等, 2019)和东部的西宁—兰州盆地(Horton et al., 2004)。然而, 直到新近纪早期,伴随着柴北缘断裂带不断向东扩展以及昆仑和海原断裂的初始走滑(Yin et al., 2008a, b; Duvall et al.,2013), 介于两大盆地间的柴东—共和地区才开始陆续接受沉积(Fang et al., 2007; Craddock et al.,2011; Lu et al., 2012)。现今, 虽然柴东与共和盆地之间被NW向鄂拉山构造带所阻隔, 但由于初始沉积时代相近(~22-20 Ma), 许多学者曾构想它们是否隶属过统一的沉积盆地系统(Métivier et al., 1998;Wang et al., 2006; Lu et al., 2012)。构造解析表明,鄂拉山的隆升过程与其东侧鄂拉山右旋走滑断层的活动密切相关(Wang and Burchfiel, 2004)。通过低温热年代学研究, 蒋荣宝等(2008)和Lu et al.(2012)认为鄂拉山的隆升最早可追溯至始新世末或中新世早期, 由此推断柴东与共和盆地始终是两个独立的沉积单元。然而, 基于水平位移和平均走滑速率, Yuan et al.(2011)估算鄂拉山右旋走滑断层的初始活动时间仅为(9±3) Ma, 明显晚于两侧盆地的初始沉积时代。此外, 古地磁研究和物源分析结果表明, 共和盆地西北缘沉积地层的时间跨度为 12-3 Ma, 且下部地层的碎屑物质主要来自西侧的鄂拉山地区, 指示了鄂拉山走滑断层的活动时代为中晚中新世(Zhang et al., 2012)。由此可见, 关于鄂拉山隆升时代及其两侧盆地沉积演化方面的讨论仍在继续, 尚未形成统一认识, 需进一步开展相关工作予以论证和明确。

针对上述科学问题, 本文拟选取柴达木盆地东缘的乌兰地区为研究对象, 因为该地区不仅毗邻WNW向柴北缘断裂带与NW向鄂拉山构造带的交接部位, 并且保存着完整的中新世沉积充填序列,便于开展详细的沉积地层学研究和物源分析, 可为准确约束盆缘山脉隆升剥露历史提供实际材料, 进而重建该地区中新世以来的构造古地貌格局。

1 区域地质背景

1.1 基本构造格架

研究区地处柴北缘断裂带最东端, 其现今构造格架主要是WNW向柴北缘断裂带与NW向鄂拉山构造带联合作用的产物(图1)。区内, WNW向构造主要包括宗务隆山北缘断裂(F1)、宗务隆山南缘断裂(F2)、布果特山断裂(F3)、老虎口断裂(F4)、牦牛山断裂(F5)和沙柳河断裂(F6)(图 1)。F1是分割南祁连地块与柴北缘断裂带的边界断裂, 逆冲方向由SW指向NE, 其构造位置对应于印支期的板块拼接带(郭安林等, 2009)。F2与 F1运动方向相同, 它们均被解释为 F3上盘发育的反向逆冲构造(Chen et al.,2012)。F3是柴北缘断裂带的重要组成部分, 逆冲方向由NE指向SW, 向西延伸可与柴达木山逆冲断裂带相接, 向东则逐渐交汇于鄂拉山右旋走滑断裂(Yin et al., 2008a; Chen et al., 2012)。F4为乌兰盆地北缘断裂, 侧向延伸相对有限, 被解释为 F3下盘发育的次级断裂。F5主体沿牦牛山北麓分布, 上盘由SW 向 NE逆冲, 代表 F6上盘发育的反冲构造。F6可与西部的阿木尼克山前断裂相接(Yin et al., 2008b),它们共同构成柴北缘断裂带最终的逆冲前锋。

上述断裂向东延伸均被介于柴达木与共和盆地之间的鄂拉山构造带所截切(图1)。该构造带主要由NW向鄂拉山右旋走滑断裂及其西南侧与之伴生的雁列式逆冲构造组成(Wang and Burchfiel, 2004)。鄂拉山右旋走滑断裂南起东昆仑造山带, 向北可断续延伸至南祁连地块, 全长超过300 km。研究表明,该断裂的总位移量为 9~12 km, 平均滑移速率约为1 mm/yr, 据此推测该断裂的初始活动年龄为(9±3) Ma (Yuan et al., 2011)。因介于海原和昆仑断裂之间, 鄂拉山构造带的形成被认为是区域性左旋剪切引发各块体逆时针旋转所致(Zuza et al., 2016)。

1.2 地层发育特征

图1 柴达木盆地东缘构造地质简图Fig. 1 Structural geological map on the eastern margin of Qaidam basin

研究区内出露的前新生代地层主要包括: 1)古元古代达肯大坂群, 为一套中高级变质岩系, 岩性以石英岩、云母片岩、斜长片麻岩、斜长角闪岩和变粒岩为主(陆松年等, 2002), 出露范围受断层控制明显; 2)中元古代万洞沟群, 岩性以结晶灰岩和硅质条带白云岩为主, 另可见少量千枚岩、大理岩和基性火山岩, 出露范围紧邻乌兰盆地北侧(图 1);3)奥陶纪滩间山群, 为一套典型的火山-沉积建造(李峰等, 2006), 其上部和下部主要由英安质流纹岩、中基性火山熔岩夹凝灰质砂岩组成, 中部则以热水沉积岩和碳酸盐岩为主, 主要出露于牦牛山及其南侧地区; 4)早泥盆世牦牛山组, 对应于加里东末期的磨拉石建造(陆露等, 2010), 岩性以紫红色砾岩和砂砾岩为主, 上部发育安山岩、粗面岩、凝灰岩等火山岩夹层, 区内主要出露于牦牛山地区;5)石炭—二叠纪宗务隆山群, 主要沿宗务隆山出露,岩性由千枚岩、板岩夹灰岩和基性火山岩组成, 代表晚古生代洋壳残余(郭安林等, 2009); 6)侏罗纪含煤建造, 主要由砂岩、泥岩和煤层组成, 虽然现今出露面积有限, 但在新生代早期可能广泛分布于柴北缘地区(Jian et al., 2018)。除此之外, 区内还发育大量中酸性侵入体(郭安林等, 2009; Chen et al.,2012; 吴才来等, 2016), 侵位时间主要集中于晚志留—早泥盆世(423-413 Ma)和二叠—三叠纪(254-215 Ma)。中新统下油砂山组和上油砂山组是区内出露最老的新生代地层, 主要分布在乌兰县城西北侧和牦牛山南麓, 文中分别称之为乌兰盆地和查查盆地(图1)。通过地层对比、古生物组合和磁性地层研究, 上述两套地层的沉积时代分别对应于早中 新 世 (~22-15 Ma)和 中 晚 中 新 世 (~15-8 Ma)(Fang et al., 2007; Lu and Xiong, 2009; Lu et al.,2012)。

图2 乌兰盆地中新世沉积地层剖面Fig. 2 Miocene stratigraphic section in the Wulan basin

2 盆地充填序列

2.1 乌兰盆地

乌兰盆地整体呈WNW向展布, 北侧以老虎口断裂(F4)为界, 南侧被第四系和串珠状盐湖所覆盖,西部则被阿姆内可高地一分为二(图1)。此次实测地层剖面位于老虎口断裂和阿姆内可高地之间, 总厚度约2060 m。

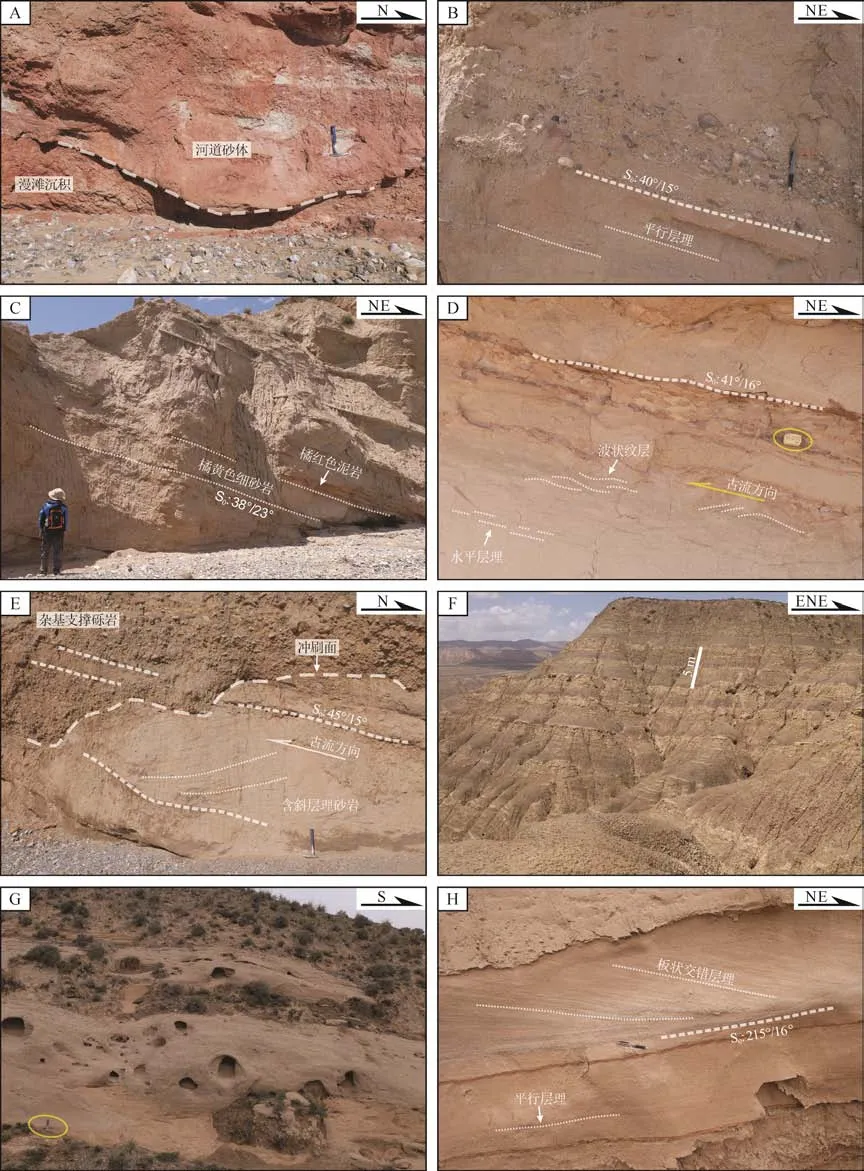

下油砂山组对应于盆地初始形成阶段, 厚约1025 m, 主要由粗粒的河道沉积和少量细粒的湖相沉积组成(图2)。该序列最底部(0-70 m)主体呈暗红色, 由砾岩、中粗粒砂岩、粉砂岩和泥岩组成 3~5个向上变细的沉积小旋回(图 2和 3A)。各旋回中,砾岩多呈透镜状, 内部层理不发育或仅可见少量粒序层理, 代表河道滞留沉积; 砂岩多为中厚层状,具大型槽状和板状交错层理, 代表低流态下河床砂体的顺流迁移过程; 粉砂岩和泥岩常见于旋回上部,多呈块状, 局部具细小纹层, 代表洪泛期的漫滩沉积。这些旋回具曲流河特有的边滩沉积特征, 而它们之间的相互叠置则记录了河道间频繁的侧向迁移过程。此外, 该序列中还发育大量因长期暴露而土壤化的次生标志, 如灰绿色钙质条带、钙质结核、植物根系、虫孔等(图2, 3A)。

紧接曲流河沉积之上, 为一套完整的、向上变细的退积型沉积序列(70-390 m)(图2)。该序列底部主要由厚层状或块状砾岩和粗砂岩相互叠置而成,另可见少量断续延伸的细粒沉积物。其中, 砾岩多为颗粒支撑, 底部可见冲刷面, 砾径一般 1~10 cm,砾石具磨圆并显示出一定的叠瓦状排列, 被解释为纵向砂坝沉积; 砂岩通常侧向延伸较远, 内部发育平行层理和大型板状、槽状等交错层理(图 3B), 分别代表高流态下的平坦床砂沉积和低流态下砂丘与横向砂坝的顺流加积; 少量的细粒沉积物以粉砂岩为主, 多呈块状, 代表河道废弃后的静水沉积。至该序列中部, 整体粒度有所变细, 主要由中、粗粒砂岩夹粉砂岩和泥岩组成。其中, 砂岩底部常具冲刷面, 内部以槽状交错层理为主, 局部发育砾岩透镜体; 泥质岩或为块状, 或具细小纹层, 代表沼泽和越岸的漫滩沉积。该序列上部粒度继续变细, 表现为桔黄色中、细粒砂岩和黄绿色、橘红色泥质岩的互层发育(图 3C)。其中, 砂岩多为中厚层状, 底部平整, 侧向延伸至少百米级, 内部常见水平层理和波状纹层(图 3D); 泥质岩多呈薄层状, 厚度一般不超过10 cm, 局部可见纵向虫孔。鉴于此, 该套退积型沉积序列(70-390 m)由下而上依次被解释为近源的辫状河沉积体系、远端的三角洲冲积平原和开阔的浅湖相沉积体系。

图3 野外露头典型照片Fig. 3 Typical outcrop photos in the field

继续向上(390-443 m), 沉积物粒度突然增粗,主要由砾岩、含砾砂岩和透镜状砂体相互叠置而成,与下伏地层形成鲜明对比(图2)。该序列中, 砾岩主体为杂基支撑, 分选性和磨圆度均较差, 具近源快速堆积的重力流沉积特征; 含砾砂岩中平行层理和斜层理均有发育, 底部相对平坦, 顶部常因碎屑流冲刷而凹凸不平(图 3E)。因细粒物质较少, 该序列可能代表扇三角洲陆上沉积。向上, 具波状纹层和水平层理的泥岩、粉砂岩等细粒物质开始大量出现,它们与粗粒物质一起组成若干向上变粗的沉积小旋回, 代表扇三角洲水下沉积。之后, 盆地充填逐渐退积为短暂的、由泥岩夹粉、细砂岩组成的湖相沉积体系。

继续向上(576-860 m), 粗粒的辫状河道沉积再次恢复, 其整体特征与下伏河道沉积相似, 主要由砾质心滩和横向砂坝组成(图2)。紧接河道沉积之上(860-1025 m), 5~6 个向上变细的、厚 15~35 m 的沉积小旋回被解释为周期性洪泛事件的产物(图2)。这些旋回包括含交错层理的中、细粒砂岩、含波状纹层的泥质岩和少量砾岩, 其中粗粒物质代表分支流河道沉积, 而细粒物质则代表洪泛期的漫滩沉积,它们共同构成相对开阔的河控三角洲沉积体系。

与下油砂山组相比, 厚约 1035 m 的上油砂山组岩性较为单一, 主要以紫红色、黄绿色块状泥岩和薄层状粉、细砂岩为主(图2, 3F), 表明该时期盆地充填进一步退积为稳定而低能的湖泊沉积体系。此外, 该序列中还穿插发育数套厚度不等的、由砾岩、砂岩和少量泥质岩组成的粗粒沉积体, 被解释为水下浊流沉积。

2.2 查查盆地

查查盆地位于牦牛山南麓, 整体呈向西南开口的喇叭状(图1), 主要出露下油砂山组, 缺失整套上油砂山组沉积。受牦牛山断裂(F5)及其上盘次级断层的影响, 该盆地已变形为北陡南缓的向斜构造(图1)。此次实测地层剖面位于向斜构造北翼, 总厚度约1704 m, 表现为稳定的辫状河沉积体系。

该剖面底部(0-200 m)粒度相对较粗, 主要由灰褐色细砾岩和桔红色中、细粒砂岩组成(图4, 3G)。砾岩厚度集中于1.5~2 m, 侧向延伸数十米, 底部冲刷面清晰可见; 内部结构为颗粒支撑, 磨圆度呈次棱角状, 粒径介于 0.2~3 cm 之间, 分选性较差; 沉积构造以平行层理和槽状交错层理为主, 局部呈块状。砾岩之间的砂体常呈透镜状展布, 厚度在 0.2~1 m之间变化, 内部可见槽状和波状交错层理。根据以上特征, 较粗的砾岩层被解释为洪水期形成的纵向砂坝, 而透镜状砂体则代表洪水消退过程中沿砂坝边缘或冲刷洼地形成的楔状沉积体。

继续向上(200-1704 m), 岩性趋于稳定, 主要由桔黄色中、粗粒砂岩夹少量细砾岩和泥岩、粉砂岩等细粒物质组成(图 4, 3H)。砂岩厚度通常介于1~2 m 之间, 侧向延伸较远, 其中平行层理和大型板状交错层理极为发育(图 3H), 另可见少量的槽状和楔状交错层理。在垂向序列中, 板状交错层理和平行层理常伴生发育, 代表了横向砂坝顺流加积和高流态平坦床砂垂向生长的交替演化; 槽状交错层理常在板状交错层理之上发育, 构成略微向上变细的沉积旋回, 代表低水位期横向砂坝顶部的沙丘迁移过程。此外, 在少量发育的泥岩和粉砂岩中, 常见灰绿色钙质条带或团块, 局部可见虫孔和植物根系, 表明这些细粒物质可能为漫滩沉积或者河流改道后的净水沉积。

3 物源分析

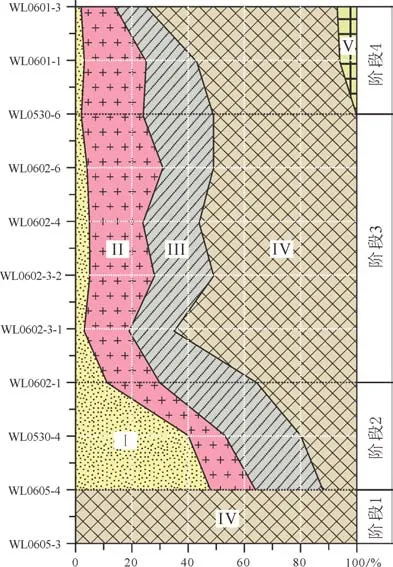

针对不同粒级的沉积物, 碎屑成分统计手段亦不相同。对于砂岩而言, 通常采用Gazzi-Dickinson(G-D)方法在显微镜下进行薄片鉴定和点统计, 每张薄片至少统计 500个碎屑颗粒(Liu et al., 2007, 2010)。然后, 基于不同类型的颗粒组合进行三角投图, 确定源区构造背景。对于砾岩而言, 一般在野外进行砾石成分统计,统计区域约2 m2, 每次需统计 150~200 颗砾石(王永超等,2016)。

3.1 G-D方法点统计

此次进行 G-D方法点统计的砂岩样品共计 15件, 其中9件来自乌兰盆地, 6件来自查查盆地。在Q-F-L和Qm-F-Lt三角图解中(图5), 这些样品绝大部分落入再旋回造山带源区, 只有一件样品因长石含量突增而落入岩浆弧源区。一般而言, 较高的岩屑含量通常意味着较短的搬运距离和较低的成分成熟度, 也是再旋回造山带源区区别于大陆地块源区的重要特征。

图4 查查盆地下油砂山组沉积地层剖面Fig. 4 Stratigraphic section of the Xiayoushashan Formation in the Chacha basin

图5 砂岩碎屑成分Gazzi-Dickinson方法点统计结果的三角图解Fig. 5 Ternary plots of sandstone detrital composition counted by Gazzi-Dickinson

在乌兰盆地, 砂岩中岩屑的平均含量达到了45.11%(图5)。尽管就单个样品而言, 岩屑颗粒所占比值呈现出明显的离散性, 但整体上却显示出由下而上先减少后增多的分布规律, 并且这一规律与盆地沉积充填过程之间存在较好的对应关系。样品WL0530-11(注: 上标指示样品在剖面中的相对位置,数字越大表明位置越靠上, 它们与三角图解中的数字编号具有同等指示意义)位于实测剖面最底部,对应于砾质曲流河沉积体系(图2), 其Qm/F/Lt比值为 44/11/45。样品 WL0605-42、WL0530-43和WL0530-54对应于辫状河道向浅湖相退积的充填过程(图2), 其 Qm/F/Lt的平均比值为64/10/26。剩余样品来自扇三角洲(WL0602-15)、辫状河(WL0602-3-26和 WL0602-57)、浊流(WL0601-18和WL0601-29)等沉积环境(图 2), 其 Qm/F/Lt的平均比值为 30/12/58。这种砂岩碎屑组分与盆地充填过程之间密切的相关性, 暗示了源区物质分配可能受控于阶段性的盆缘构造活动。此外, 样品 WL0601-29中长石含量突然增多(图 5), 可能与深成侵入体的大规模剥露有关。

相比之下, 查查盆地所测样品中的平均岩屑含量仅为 29.57%, 而单个样品含量却相对稳定(图 5),表明碎屑物质可能经历过较长的搬运距离, 使得岩石的成分成熟度逐渐趋于稳定。这一认识亦与查查盆地相对稳定的沉积环境相一致。在Qp-Lv-Lt三角图解中(图 5), 来自查查和乌兰盆地的砂岩样品分别落入了弧造山带源区和碰撞造山带源区, 原因在于前者含有大量的火山岩碎屑, 而后者主要以沉积岩和变质岩碎屑为主。对于查查盆地而言, 火山岩碎屑占岩屑总量的比例高达66.06%, 其岩性主要为流纹岩和凝灰岩, 另可见少量的粗面岩和安山岩。斜层理测量结果显示, 伴随盆地发育的始终为自西向东流淌的纵向水系(图4)。由此可见, 在盆地西侧广泛出露且富含火山物质的奥陶纪滩间山群和早泥盆世牦牛山组应是查查盆地的主要物源供给区。

3.2 砾石成分统计

与查查盆地相比, 乌兰盆地发育了大量的河道砾岩沉积, 有利于开展更为直观的砾石成分统计工作。此次进行统计的野外观测点共计11个, 统计的砾石颗粒累积超过2000颗。根据Liu et al.(2010)提出的岩屑岩性相理论, 并结合潜在源区的岩石类型,可将乌兰盆地所含砾石组分划分成4类岩性组合。Ⅰ类主要为不同粒级的砂岩, 其母岩源区可能为区内少量出露的侏罗纪沉积盖层, 原因在于这些盖层岩系曾广泛发育, 只是在柴北缘断裂带发育过程中被大量剥蚀(Jian et al., 2018), 从而成为柴达木盆地重要的物源供给区(Lu et al., 2019)。Ⅱ类主要为不同类型的花岗岩和闪长岩, 对应于乌兰盆地北侧不同时代的深成侵入体; Ⅲ类为千枚岩、板岩、火山岩等岩性组合, 它们可能源自具有洋壳属性的晚古生代宗务隆山群; Ⅳ类主要包括石英岩、大理岩、片岩、片麻岩、角闪岩等岩石类型, 其源区应为古元古界达肯大坂基底变质岩系; Ⅴ类主要由结晶灰岩和硅质条带白云岩组成, 它们可能源自紧邻盆地北侧组成逆冲前锋的中元古界万洞沟群碳酸盐岩。

图6 乌兰盆地中新世地层砾石成分统计Fig. 6 Gravel composition statistics of the Miocene strata in the Wulan basin

基于以上岩石类型组合, 可将乌兰盆地源区剥露过程分为4个阶段。阶段1对应于实测剖面最底部的曲流河沉积体系, 其中所含砾石类型几乎全为Ⅳ类(图2, 6), 仅在局部偶见一些花岗岩砾石。该阶段, 由砂岩斜层理确定的古流向为自南向北, 表明这些砾石主体来自盆地南侧的达肯大坂群。

阶段 2对应于曲流河之上的辫状河沉积体系,包括WL0605-4和WL0530-4两个野外观测点。与阶段 1相反, 该时期由叠瓦状砾石确定的古流向为自北向南, 表明盆地北侧开始大规模抬升。砾石成分统计结果显示, 该阶段以砂岩为代表的Ⅰ类砾石显著增多, 占比一度接近 50%, 其次为Ⅲ类和Ⅳ类,两者共同占比为36%~47%。含量最少的砾石组合为Ⅱ类, 占比为13%~16%。由此可见, 尽管盆地北部的宗务隆山群(Ⅲ类)、达肯大坂群(Ⅳ类)和深成侵入体(Ⅱ类)现今已大面积剥露, 但主导该阶段盆地物质供给的却是侏罗纪沉积盖层。

阶段3对应于下油砂山组上部的扇三角洲、辫状河、辫状河三角洲等沉积体系, 其中以Ⅳ类砾石显著增多、Ⅰ类砾石显著减少为基本特征。在野外观测点 WL0602-1处, 前者占比为 38%, 尔后迅速增加至 65%, 再之后逐渐趋于稳定(51%~56%)。相比之下, 后者占比先由阶段2中的40%~48%锐减至12%, 然后进一步减少并稳定在3%~5%。叠瓦状砾石测量结果显示, 该时期的古流方向同样是自北向南, 指示盆地北部持续的隆升过程。然而, 不同之处在于古老的达肯大坂岩群(Ⅳ类)开始取代浅部盖层成为盆地的主要物源供给区。因此, 阶段 2和 3可视为一次由浅至深的揭顶事件。

阶段 4主体对应于上油砂山组湖相沉积体系,其中浊流成因的砾岩层中开始首次出现结晶灰岩、硅质条带白云岩等Ⅴ类砾石。尽管相比其它砾石类型, 该类砾石占比仅为6%~8%, 但却记录了万洞沟群海相地层的首次剥露, 并且揭示了与之相关的构造事件可能开始启动。此外, 尽管该时期Ⅱ类砾石占比并未显著升高, 但砂岩样品 WL0601-29中钾长石含量突然增多, 意味着花岗质侵入体不断被抬升剥露, 也就是说, 已有源区的剥露深度在持续增加。

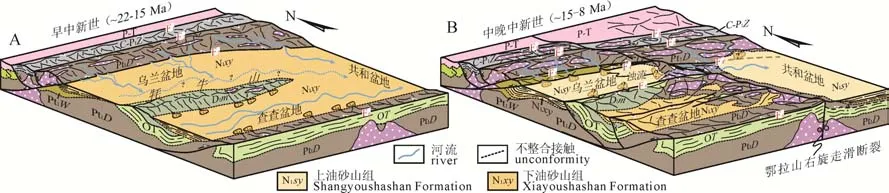

4 沉积盆地演化与构造古地貌重建

在乌兰盆地, 粒度较粗的下油砂山组对应盆地的初始形成阶段, 主要由辫状河、辫状河三角洲及少量的湖泊沉积体系组成(图2)。事实上, 紧邻阿姆内可高地北侧, 该序列底部表现为一套暗红色、厚约数十米的曲流沉积体系, 其中可见大量灰绿色钙质条带、结核、植物根系、虫孔等土壤化标志。此外, 鉴于该套地层的源区正是组成阿姆内可高地的达肯大阪基底变质岩系(Ⅳ类), 因此高地所在位置可能临近盆地沉降初期的前隆沉积带。随着挤压作用的持续进行, 高能的、由北向南流动的辫状河道沉积开始广泛发育(图 2), 其源区主要由侏罗系(Ⅰ类)、达肯大坂岩群(Ⅳ类)和宗务隆山群组成(Ⅲ类)(图6)。由于这些地层主体介于布果特山断裂(F3)和宗务隆山北缘断裂(F1)之间, 所以它们的隆升剥露与上述断裂剧烈活动及其引发的冲起构造密切相关(图 7A)。随后, 盆地充填依次退积为相对低能的三角洲和滨浅湖相, 表明盆缘构造活动逐渐趋于减弱(图 2)。

继续向上, 扇三角洲与湖相沉积体在有限的沉积厚度中交替出现, 意味盆缘构造虽再次活动, 但却具有强烈的脉冲式特征(图2)。直到辫状河沉积体系重新建立, 盆缘山脉隆升剥蚀速率才趋于稳定。物源分析结果表明, 该时期达肯大坂群和深成侵入体的剥露程度显著加强, 从而取代侏罗纪盖层岩系成为盆地的主要物源区(图6)。此次揭顶剥露事件可能对应于宗务隆山南缘断裂(F2)的初始活动, 它与布果特山断裂(F3)共同组成新的冲起构造, 使得结晶基底和侵位其中的花岗岩类剧烈抬升。此外, 相比下伏地层, 该阶段砂岩样品中岩屑含量同样有所增加, 进一步刻画了逆冲前锋向盆地方向的迁移过程。基于上述分析, 可将乌兰盆地定义为逆冲荷载作用下形成的山间挠曲盆地, 其充填过程主要受控于盆地北侧的柴北缘断裂带, 与东侧的鄂拉山构造带并无明显关联(图 7A)。换句话说, 鄂拉山的隆升时代要晚于下油砂山组沉积期, 而乌兰盆地与共和盆地之间可能彼此联通, 属于统一的前陆盆地系统。

对于同时期的查查盆地而言, 其充填过程相对单一, 表现为稳定的辫状河道沉积(图4)。物源分析结果表明, 查查盆地源区主要对应于盆地西侧富含火山物质的滩间山群和牦牛山组, 明显不同于乌兰盆地源区地层特征。由此可见, 该时期介于两盆地间的牦牛山高地已经存在, 但其成因可能为差异风化所致, 也可能为继承性构造高地, 与同期构造事件并无明显关联。相反, 该时期盆地西侧源区物质的大量剥露与逆冲构造活动密切相关, 尤其是阿木尼克山的隆升受其山前断裂控制明显(Yin et al.,2008a, b)。如前文所述, 该断裂向东延伸可与沙柳河逆冲构造(F6)相接(Chen et al., 2012), 代表柴北缘断裂带最终的逆冲前锋。基于这一认识, 可将查查盆地原型视为逆冲断层上盘发育的背驮盆地, 而伴随盆地发育的则是向东流淌的纵向水系(图7A)。此外, 在临近沙柳河断裂与鄂拉山断裂的交接部位,Duvall et al.(2013)报道了新近纪残留地层中的砾石组分以片麻岩为主, 并非其周缘广泛出露的以花岗岩为主的岩石类型, 一方面表明该套地层的源区可能为构成沙柳河逆冲前锋的达肯大阪群, 另一方面则暗示鄂拉山的隆升要晚于地层的沉积时代。由此可见, 这些残留地层应是上述背驮盆地的东延部分,也是柴东与共和盆地相互连通的直接证据。

图7 柴达木盆地东缘中新世构造古地貌重建(其余图例同图1)Fig. 7 Miocene paleogeomorphic reconstruction in the easternmost Qaidam basin(the rest legends are the same as Fig. 1)

事实上, 已有研究表明, 鄂拉山右旋走滑断裂的形成时代(12-9 Ma)要明显晚于两侧盆地的初始沉积年龄(22-20 Ma)(Craddock et al., 2011; Yuan et al., 2011; Lu et al., 2012; Duvall et al., 2013)。尽管,部分学者通过低温热年代学研究将鄂拉山断裂的启动时间定义为渐新世末或早中新世(蒋荣宝等, 2008;Lu et al., 2012), 但由于样品采集位置靠近东昆仑山前和柴北缘断裂带, 所以不排除上述年龄与早期挤压事件有关。此外, 古地磁研究成果揭示了茶卡盐湖北侧地层的初始沉积年龄为12~11 Ma(Lu et al.,2012; Zhang et al., 2012), 表明中新世早期共和盆地西北缘尚未接受沉积, 此时的沉积中心更靠近盆地南部。

至中晚中新世, 乌兰盆地经下油砂山组顶部三角洲沉积过渡之后, 最终演化为低能的湖泊沉积体系(图2)。然而, 若干浊流沉积体的厘定指示了该时期盆山之间高差依然显著, 由此推断盆地具有高水位和欠补偿特征。此外, 砂岩中较高的岩屑含量以及砾岩中碳酸盐岩砾石的首次出现, 暗示了紧邻盆地北缘的老虎口断裂(F4)开始启动(图 7B)。相比之下, 查查盆地缺失了上油砂山组沉积, 指示了该时期牦牛山及其南侧地区整体处于抬升状态, 此过程可能与牦牛山反冲构造(F5)的活动密切相关。更为关键的是, 该时期亦对应于鄂拉山右旋走滑断裂的形成时代(Yuan et al., 2011; Duvall et al., 2013)。显然, 周缘山脉近于同时抬升是乌兰盆地转为相对封闭的湖盆环境的直接原因, 但究其根本原因, 在于区域性构造体制发生的重大调整(Lease et al.,2011)。该时期, 以昆仑和海源断裂为代表的左旋走滑系统逐渐取代早期WNW向延伸的逆冲构造, 开始主导区域构造变形(Duvall et al., 2013; Zuza et al.,2016)。在此背景下, 介于两断裂间的不同块体相应地发生逆时针旋转(Zuza et al., 2016)。由于旋转块体并非刚性, 于是在相邻块体间以及各块体的南北边界处分别形成了北西走向的右旋走滑断层和近东西走向的逆冲构造。这些新生构造纵横交织在一起,共同破坏了早期相对统一的沉积盆地系统(Craddock et al., 2011; Zhang et al., 2012), 从而奠定了青藏高原东北缘现今的构造地貌格局。

5 结论

(1)乌兰盆地和查查盆地是两个独立演化的沉积盆地系统, 前者为逆冲荷载作用下形成的山间挠曲盆地, 后者是在逆冲断层上盘发育的背驮盆地,两者之间被牦牛山高地所阻隔。

(2)早中新世(22-15 Ma), 乌兰盆地主要由辫状河、三角洲和少量的湖泊沉积体系组成, 其源区为盆地北侧持续抬升的柴北缘断裂带, 与东侧的鄂拉山构造带并无明显关联; 相比之下, 查查盆地主要表现为与纵向水流伴生的辫状河道沉积。该纵向水系起源于柴北缘断裂带中段(甚至西段), 向东经牦牛山地区后, 最终汇入共和盆地。以上信息表明,NW向鄂拉山的隆升要晚于两侧盆地的初始形成时间, 即该时期柴东与共和盆地之间可能彼此联通,属于统一的前陆盆地系统。

(3)中晚中新世(15-8 Ma), 伴随着鄂拉山右旋走滑断裂的初始启动, 乌兰盆地周缘山脉近于同时抬升, 使其脱离共和盆地成为相对封闭的欠补偿湖盆。该时期, 由于牦牛山断裂剧烈活动, 查查盆地所在的牦牛山南侧地区整体抬升, 从而缺失了上油砂山组沉积。此次盆山系统重组与区域性左旋剪切作用密切相关。

致谢:感谢中国地质科学院李冰、王增振、张垚垚、张义平、徐盛林等在野外工作中提供的帮助。特别感谢评审专家给予本文的建设性修改意见。

Acknowledgements:

This study was supported by China Geological Survey (No. DD20190011), Central Public-interest Scientific Institution Basal Research Fund (No.YWF201908), and National Natural Science Foundation of China (No. 41902116).