北羌塘凹陷重力地震联合反演预测深部油藏

吴珍汉, 宋 洋, 赵 珍

中国地质科学院, 北京 100037

西藏羌塘发育我国大陆面积最大的中生代海相含油气盆地, 三叠纪—侏罗纪形成了厚达数千米的滨浅海—陆棚相碳酸盐岩-碎屑岩系, 侏罗系烃源岩经历了复杂埋藏历史、热史和生烃史(赵政璋等,2001; 许怀先和秦建中, 2004; 秦建中, 2006); 地表发现油气显示 220余处, 出露白云岩油砂技术可采油资源量超过2.5亿吨, 部分地区液态油苗成片或成带分布, 指示羌塘盆地经历过大规模油气成藏过程(王剑等, 2009; 吴珍汉等, 2019)。前人对羌塘盆地开展了大量油气地质调查和研究工作, 先后完成数千公里二维地震反射和不同深度的地质钻探, 优选提出半岛湖、托纳木、达卓玛等地区为羌塘盆地油气勘探有利区块(赵政璋等, 2001; 王剑等, 2009)。尽管如此, 羌塘盆地油气勘探长期未能取得突破, 亟待更为有效的技术方法和更加深入的研究工作。

国内外大量观测资料表明, 重磁界面识别能够为盆地结构分析及基底构造划分提供重要依据(谭富文等, 2008; 熊盛青等, 2013); 规模较大的油气藏能够产生比较显著的重力负异常(许庆刚和高明远,1961; 袁业培等, 1995), 重力勘探结合地震反射可以有效预测油气藏(王西文和米哈依诺夫, 1996)。本文综合野外地质观测、地球物理探测及相关实验测试资料, 建立剖面密度模型, 进行重力-地震联合反演, 预测深部油藏及相关参数, 力争为羌塘盆地油气勘查突破提供科学依据。

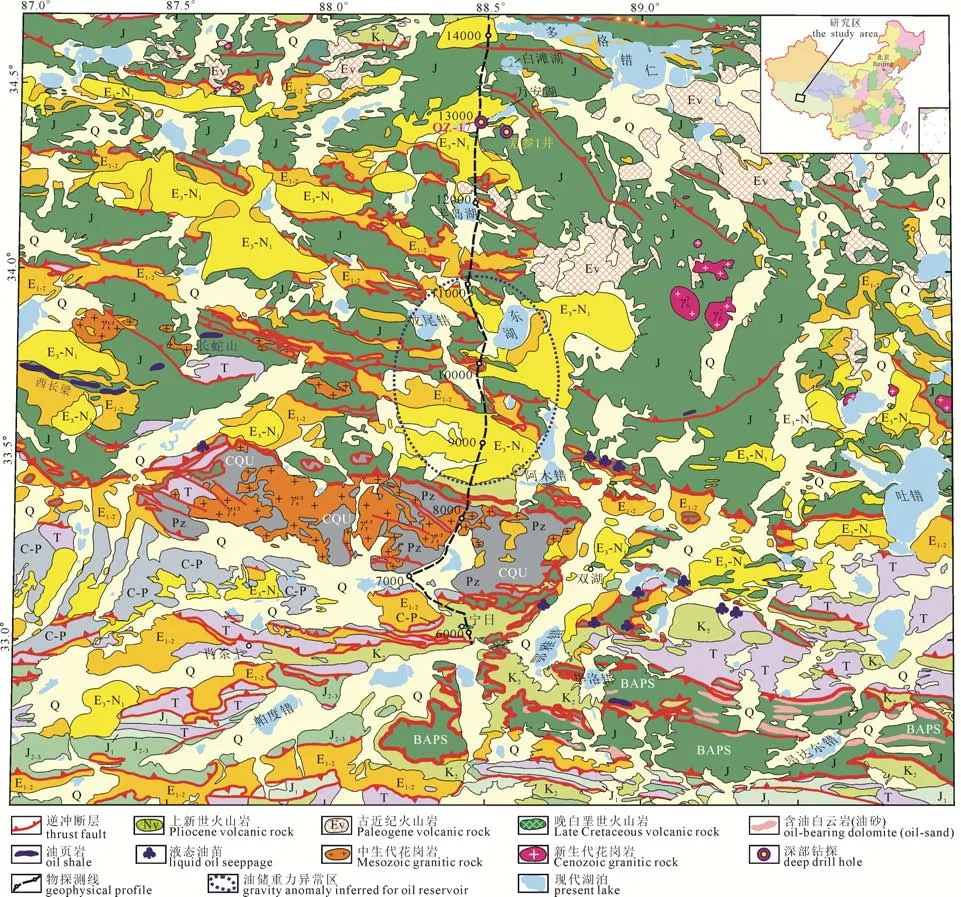

图1 羌塘盆地中部地质构造纲要图Fig. 1 Geological map of the central Qiangtang basin

1 岩石地层和密度特征

羌塘盆地位于青藏高原北部, 由南羌塘凹陷、羌中隆起、北羌塘凹陷组成(图1)。横穿羌塘盆地不同构造单元, Sinoprobe高质量完成了二维地震反射剖面(Gao et al., 2013), 良好揭示了羌塘盆地的深部结构和构造特征(Lu et al., 2013; 吴珍汉等, 2019)。根据地质构造观测、油气地质调查、羌参 1井和QK-5井钻探标定, 对Sinoprobe地震反射剖面进行综合地质解释(吴珍汉等, 2016, 2019), 结合岩石密度测量等资料(表 1), 建立羌塘盆地中部二维剖面结构和密度模型(图2), 为联合反演提供必要约束。

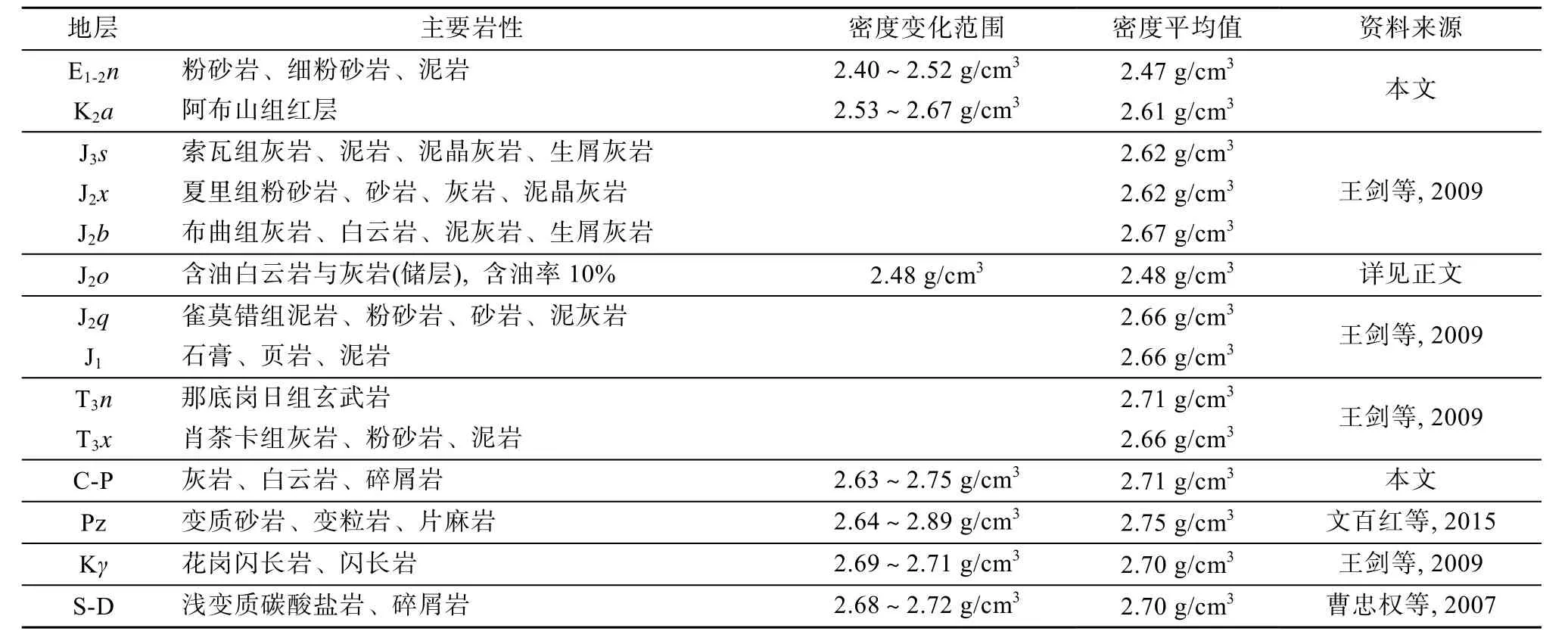

羌塘盆地结晶基底为古生代变质岩(Pzm), 部分已出露地表(谭富文等, 2009); 主要岩石类型包括晚古生代浅变质岩如板岩、变质砂岩、变粒岩和早古生代深变质岩如斜长角闪岩、片麻岩、花岗片麻岩, 密度 2.64~2.89 g/cm3, 平均密度 2.75 g/cm3。北羌塘凹陷古生代变质基底埋深自北向南发生变化,多格错仁Pzm埋深≥7500 m, 半岛湖背斜核部Pzm埋深≥5300 m, 半岛湖背斜北翼 Pzm埋深≥7000 m,东湖—阿木错Pzm顶面埋深为6000~7000 m; 向南基底埋深逐步变浅, 羌中隆起 Pzm 埋深≥2000 m,受逆冲推覆构造影响, 部分Pzm变质基底出露地表(图2)。北羌塘凹陷南部阿木错地区及羌中隆起发育未变质-弱变质石炭系—二叠系(C-P), 主要由灰岩、砂岩、泥岩、玄武岩组成, 密度 2.63~2.75 g/cm3, 平均密度 2.71 g/cm3。羌中隆起出露古生代变质岩和三叠纪中酸性侵入岩(图 1), 闪长岩-花岗闪长岩密度为 2.69~2.71 g/cm3, 平均 2.70 g/cm3(表 1)。

北羌塘凹陷三叠系—侏罗系以海相沉积为主,底部与古生代变质基底隔以推覆构造底板断层。阿木错地区侏罗系海相沉积地层逆冲推覆于三叠系之上, 三叠系与下伏石炭系—二叠系呈角度不整合接触(图2)。三叠系主要岩石类型为灰岩、泥灰岩、砂岩、粉砂岩, 厚度较大的上三叠统肖茶卡组平均密度为 2.76 g/cm3; 多格错仁地区上三叠统顶部那底岗日组发育厚度300~600 m的玄武岩, 平均密度为2.71 g/cm3。北羌塘凹陷侏罗纪发育厚达数千米的海相沉积地层, 下侏罗统(J1)主要包括厚约150~220 m的Toarcian期油页岩、页岩、泥岩及下伏石膏岩, 平均密度 2.66 g/cm3。中侏罗统雀莫错组(J2q)泥岩、粉砂岩、灰岩厚度超过 680~950 m, 平均密度2.66 g/cm3; 布曲组(J2b)灰岩、白云岩、泥灰岩厚度815~1446 m, 平均密度 2.67 g/cm3; 夏里组(J2x)泥岩、粉砂岩、钙质粉砂岩厚度 842~991 m, 平均密度2.62 g/cm3。上侏罗统索瓦组(J3s)灰岩、泥岩、泥晶灰岩、生屑灰岩厚度 815~860 m, 密度为2.59~2.65 g/cm3, 平均密度 2.62 g/cm3。不同时代、不同类型的岩石密度如表1。

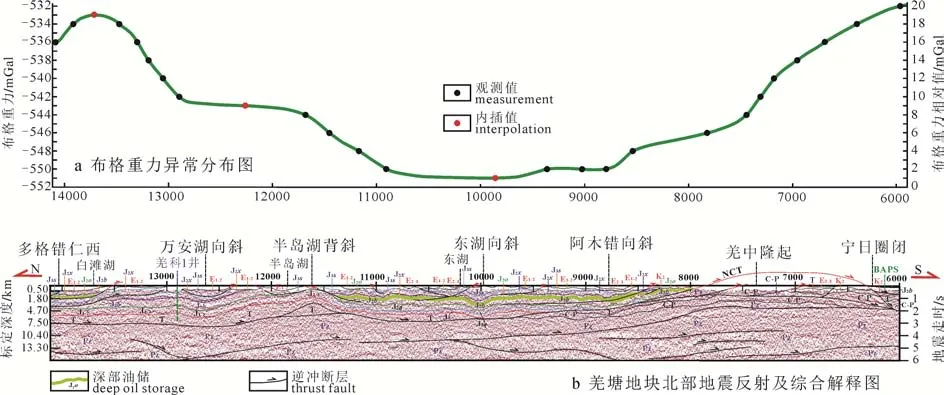

图2 羌塘盆地北部二维地震反射及布格重力剖面图Fig. 2 Seismic reflection and Bouguer gravity profiles across the northern Qiangtang basin

表1 羌塘盆地及邻区岩石密度统计表Table 1 Density of rocks in the Qiangtang basin and adjacent areas

根据比洛错古油藏观测资料, 中侏罗统布曲组(陷J2b)含油白云岩与含油灰岩为主要储层(J2o)。北羌塘凹陷J2b埋深1000~3900 m, 大部分地区埋深为1000~2500 m, J2o油储分布于 J2b中上部(图 2)。J2o油储密度ρ=ρ1+ρ2⋅ϕ,ρ1为孔隙岩石骨架不含流体(原油)的有效密度,ρ2为孔隙所含流体(原油)的平均密度,ϕ表示岩石总孔隙度(袁业培等, 1995)。布曲组碳酸盐岩密度ρ1=2.67 g/cm3, 原油密度ρ2=0.80 g/cm3, Δρ=ϕ(ρ1−ρ2); 如果含油率ϕ=10%,则油储密度为 2.48 g/cm3, 布曲组碳酸盐岩(J2b)与油储(J2o)的密度差为−0.19 g/cm3。

羌塘盆地早白垩世结束海相沉积历史, 进入区域隆升剥蚀环境; 很多地区上侏罗统顶部—下白垩统雪山组(J3-K1x)剥蚀殆尽, 部分地区上侏罗统索瓦组遭受严重风化剥蚀。晚白垩世和古近纪早期,区域凹陷和前陆盆地发育厚达数百米—数千米的红层沉积(图 1)。上白垩统阿布山组(K2a)红层厚度1200~2580 m, 密度 2.53~2.67 g/cm3, 平均密度2.61 g/cm3; 古 近 纪 早 期 (E1-2)红 层 沉 积 厚 度470~1580 m, 密 度 2.40~2.52 g/cm3, 平 均 密 度2.47 g/cm3(表1)。渐新世—中新世早期及第四纪大部分地区处于风化剥蚀环境, 部分地区发育湖相沉积, 厚约数十米—百余米(图2)。

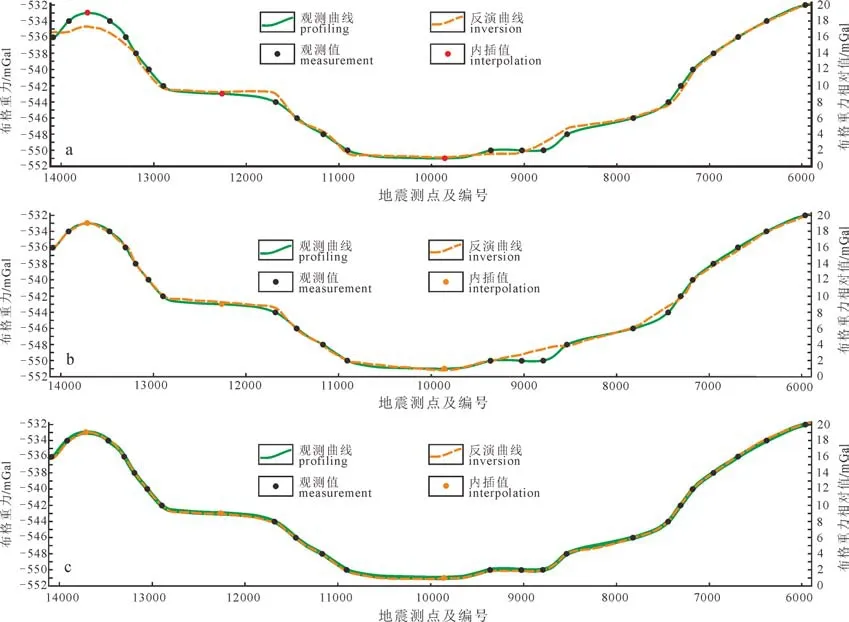

2 深部结构联合反演

羌塘盆地北部布格重力自南向北发生规律性变化(图 2)。沿Sinoprobe地震反射测线, 自羌中隆起向北, 布格重力逐步降低(王剑等, 2009; 熊盛青等, 2013); 羌中隆起南部为−532 mGal, 羌中隆起北缘降低为−544 mGal; 至阿木错向斜进一步降为−550 mGal, 向北至东湖—龙尾错地区布格重力异常降低为−550 ~ −551 mGal, 北羌塘凹陷南部东湖—阿木错地区布格重力相对羌中隆起和半岛湖地区降低幅度为~8 mGal。自半岛湖背斜南翼向北, 布格重力异常逐步增高, 由−550 mGal快速升高为−544 mGal; 半岛湖—万安湖布格重力值为−543 mGal,万安湖东南 (羌科 -1井 )升高为−542 mGal。自万安湖(测点 13000)向北, 布格重力由−540 mGal升高至−534 mGal, 至白滩湖形成极高值区, 布格重力异常约为−533 mGal, 向北至多格错仁西降低为−536 mGal。

正常情况下, 布格重力与地壳厚度呈反镜像关系, Moho面隆起会导致布格重力增高, 但羌塘盆地北部却出现反常情况。北羌塘凹陷深地震反射剖面良好揭示了 Moho 面和地壳结构(Gao et al., 2013),北羌塘凹陷龙尾错—阿木错重力低值异常区, 地壳厚度为 60.6~61.5 km, 莫霍面(Moho)相对隆起; 向北至万安湖—多格错仁地区, Moho面深度增加至63.8~64.9 km, 向南至羌中隆起南部, Moho 面深度增加至62.0~62.7 km。龙尾错—阿木错地区布格重力低值异常不是 Moho深度变化引起, 而与深部岩石组成和结构构造密切相关。

基于布格重力异常和地震反射解释剖面, 采用重力交互反演技术, 进行重力-地震联合反演, 研究北羌塘凹陷的深部结构和油储分布。沿 Sinoprobe地震反射测线, 综合地震反射剖面解释和岩石地层密度测量资料, 以岩石地层的几何参数和密度为约束条件, 建立联合反演初始模型(杨高印等, 2019);几何参数由钻探标定的地震反射剖面及地质构造综合解释确定, 参考地表实测岩石地层密度确定初始物性参数(表1)。

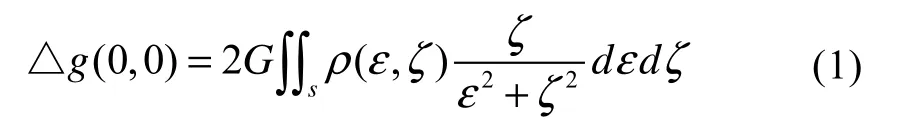

结合野外观测及相关资料, 设置和优化油储厚度与埋深等几何参数(图2)。采用Model Vision软件,通过重力正演试算, 拟合实测重力异常, 获取最佳反演效果(郇恒飞等, 2012)。模型密度在垂直方向(纵向)和水平方向(横向)都存在比较大的变化, 水平方向密度的横向变化取决于岩石地层空间分布; 垂直方向密度随深度增加而增大, 密度随深度变化主要呈线性、双曲线、多项式、指数函数等形式(郭武林,1981)。采用任意二度体重力计算方法进行重力正演建模, 深部岩石地层的密度随深度呈线性变化(Murthy and Rao, 1979; 默撒和罗, 1980), 通过在纵向的叠加实现密度随深度的变化, 浅部岩石地层的密度随深度变化用多项式函数表示(张建中等,2000)。

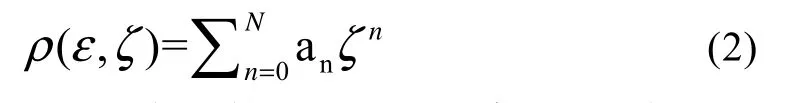

任意二度体在坐标原点处的重力异常表达式为:

(1)式中, G为万有引力常数,S为二度体的截面积;ε和ζ分别为二度体内任意点的水平和垂直坐标,ρ(ε,ζ)为(ε,ζ)处的密度值(张建中等, 2000)。密度随深度变化用多项式函数表示:

(2)式中, an是常系数;N是ζ的最高次幂。当N=0时,ρ为常数, 当密度存在变化时, 可将密度体分块计算。

对于变密度模 型 (徐世浙等, 1984; 姜 枚 等 ,1986), 利用奥氏公式将重力异常的体积分变换成闭合曲面上的面积分并分成多个三角单元, 然后利用高斯公式对每一个三角单元进行数值积分计算,最后将所有单元积分相加得到重力异常。在变密度的情况下, 重力异常表达式为:

(3)式中, 计算点的坐标为(x,y,z), △ρ(ε,η,ζ)是密度差。△ρ(ε,η,ζ)=Aε+Bη+Cζ+D, 其中 A、B、C分别为ε、η、ζ方向的密度变化率,D为坐标原点的密度差(杨高印等, 2019)。

为了提高拟合速度和准确性, 利用重力有限元正演拟合模型来进行模拟计算(朱自强等, 2010)。通过人机交互, 先计算初始模型的异常曲线; 通过调整模型几何参数, 合理选取物性参数(密度), 使得计算曲线逐步逼近实测曲线。用于反演的重力布格异常数据, 包含 23个观测值和 3个插值, 合计 26个数据点(图 2, 3)。

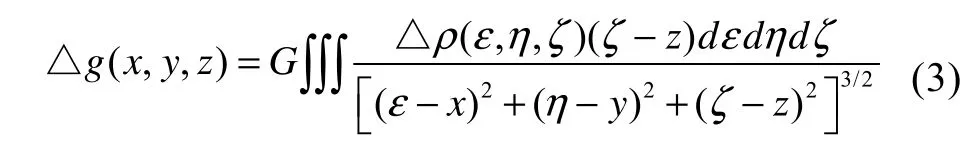

采用初始模型, 对布曲组密度较低(2.48 g/cm3)的油储(J2o)取不同厚度和埋深进行试算; 当 J2o埋深 1400~2000 m, 平均埋深 1700 m, 油储厚度~480 m时, 东湖向斜—半岛湖背斜的布格重力计算值与观测值基本拟合。但白滩湖地区布格重力异常计算值比实测布格重力异常明显偏小, 最大相差2.0 mGal(图 3a); 阿木错向斜和羌中隆起北部布格重力异常计算值比实测布格重力异常明显偏大, 计算值和观测值相差0.5~1.0 mGal(图3b)。

根据羌科1井钻探和野外观测资料, 推断白滩湖重力异常增高与三叠纪晚期火山岩密切相关; 北羌塘凹陷上三叠统那底岗日组(T3n)发育玄武岩及凝灰岩, 羌科1井及万安湖地区T3n以凝灰岩为主,没有产生显著的重力异常; 白滩湖地区 T3n发育厚度较大的玄武岩, 玄武岩密度(2.71 g/cm3)明显高于三叠系和侏罗系海相沉积地层(密度 2.62~2.67 g/cm3), 厚度较大的晚三叠世玄武岩导致重力异常增高。在白滩湖地区添加三叠系上部添加透镜体状玄武岩, 最大厚度 500 m, 深度范围为5800~6300 m, 计算得出的重力异常与布格重力异常观测值基本符合(图3b)。

羌中隆起北部初始模型设置为古生界变质岩,密度为 2.75 g/cm3, 导致重力异常计算结果偏高;野外观测表明羌中隆起北部大面积出露三叠纪花岗闪长岩和闪长岩, 平均密度为 2.70 g/cm3, 据此对模型进行修改, 修改模型计算得出的重力异常与观测值基本符合(图3c)。

阿木错向斜两侧发育不同规模的背斜构造, 背斜核部容易富集更多石油并引起油储增厚; 经过试算, 当J2o油储厚度增加至583~620 m时, 反演得出的重力异常曲线与实测曲线基本吻合(图 3c, 图 4),指示褶皱变形导致油储增厚103~140 m。

羌塘盆地北部重力-地震联合反演取得良好效果, 实测布格重力异常曲线与反演得到的重力布格异常曲线拟合度高达 97.5%。联合反演揭示了羌塘盆地的深部结构、油储埋深及厚度变化, 北羌塘凹陷南部中侏罗统布曲组油储(J2o)密度 2.48 g/cm3,埋深 1400~2000 m, 平均埋深 1700 m, 东湖向斜 J2o最大埋深3400 m; J2o油储厚度~480 m, 阿木错褶皱区J2o增厚至583~620 m, 半岛湖—白滩湖地区中侏罗统布曲组J2o油储不甚发育(图4)。联合反演还表明, 北羌塘凹陷北部白滩湖地区三叠系顶部发育厚度500 m的玄武岩(T3n)。

3 结论与讨论

图3 不同测试模型布格重力异常正演拟合图(说明见正文)Fig. 3 Comparison between the observed and synthetic Bouguer gravity anomalies along the profile(see the text for the related explanations)

图4 羌塘盆地北部重震联合反演拟合曲线(a)与深部结构解释剖面(b)Fig. 4 Best-fitted Bouguer gravity profile (a) and deep geological cross-section (b) across the northern Qiangtang basin by joint inversion of the seismic reflection and gravity profiles

羌塘盆地深部油储对布格重力异常变化具有控制作用, 重力-地震联合反演能够良好揭示深部油储的埋深、厚度、密度、含油率等重要参数。基于野外观测和钻探标定, 形成横穿北羌塘凹陷的地震反射解释剖面; 以岩石地层的几何参数和密度为约束, 建立初始模型。采用Model Vision软件和人机交互方式, 通过改变厚度和埋深等参数、优化修改模型、反复正演试算, 逐步拟合布格重力异常; 最终拟合度达到 97.5%, 达到重力-地震联合反演目的。联合反演结果表明, 北羌塘凹陷南部龙尾错—阿木错地区中侏罗统布曲组发育厚层油储,厚度约 480 m, 褶皱变形导致油储局部增厚103~140 m; 油储密度为 2.48 g/cm3, 含油率 10%,埋深 1400~3400 m, 平均埋深 1700 m, 对应布格重力异常变化为−8 mGal。北羌塘凹陷北部白滩湖地区上三叠统顶部发育厚达500 m的玄武岩, 导致的布格重力异常变化为+2 mGal。

隆鄂尼—昂达尔错古油藏作为羌塘北部大型逆冲推覆构造的前锋, 是北羌塘凹陷深部油藏在地表出露的重要窗口(吴珍汉等, 2016), 重力-地震联合反演得出的北羌塘油储参数与隆鄂尼白云岩油砂具有良好可对比性。油砂钻探表明, 隆鄂尼地区深度0~200 m中侏罗统布曲组白云岩油砂单层最大厚度25~88 m, 单孔累计厚度 82~174 m; 井取油砂样平均含油率 3.31%~5.10%, 最大含油率 10.45%(赵光通等, 2019)。相比逆冲推覆构造前锋出露地表的隆鄂尼白云岩油砂, 北羌塘凹陷南部深部油储厚度更大, 含油率更高; 综合油砂勘探和重震联合反演资料, 预测龙尾错—阿木错油储重力异常区储层厚度174~480 m, 含油率平均 5%~10%, 北羌塘凹陷南部具有发现超大型油田的勘探前景。

羌塘盆地中酸性岩浆侵位也能够引起显著的布格重力异常, 如普若岗日岩浆穹隆和各拉丹东花岗岩, 不仅发育非常显著的布格重力负异常, 而且伴有明显的磁异常(熊盛青等, 2013)。密度较低的花岗岩可导致布格重力降低, 密度较高的玄武岩和基性侵入岩可导致布格重力增高, 两者均有磁异常相伴产出; 侏罗系布曲组厚层油储虽可导致布格重力降低(图4), 但不会伴生显著的磁异常。

致谢:中国地质科学院严加永研究员提供了重力反演软件, 对联合反演给予了咨询和指导; 审稿专家提出了宝贵的意见和建议, 特致谢忱。

Acknowledgements:

This study was supported by China Geological Survey (Nos. 1212011221111 and DD 20190367).