忠州高句丽碑研究新成果

赵宇然

高句丽史研究要面对的最大困难是文字史料的极度缺乏,尤其高句丽人所留下的一手资料更为罕见。其中,至今发现的高句丽石碑资料仅3 通,即发现于19 世纪后半叶的好太王碑、2012年发现的集安高句丽碑以及1979年在韩国忠清北道发现的忠州高句丽碑①起初该碑被命名为“中原高句丽碑”,因发现当时该地区属中原郡。中原郡于1995年并入忠州市,因而在2010 年对文化财名称进行整顿时,将碑名改为“忠州高句丽碑”。。前两者位于中国集安,自发现初期已有诸多国内学者关注并研究,以至今日积累了丰硕的成果;忠州高句丽碑位于韩国忠清道,国内学界对此了解有限。以往国内仅发表了8 篇关于该碑的相关文章②据耿铁华的最近研究综述,国内至今发表的学术论文有如下8篇(参见耿铁华.中原高句丽碑的发现与研究——纪念中原高句丽碑发现40 周年[C].第三届东亚古代史研究学术研讨会〈论文集〉2019,44-45):刘永智.最近发现的高句丽碑[J].学术研究丛刊,1981(1);李殿福.高句骊石雕、金铜佛像及中原郡碑——兼谈高句骊易名高骊之始[J].博物馆研究,1991(1);徐光辉.中原高句丽碑[C].东北亚历史与文化,沈阳:辽沈书社,1991;李殿福.高句骊石雕、金铜佛像及中原郡碑[J].考古,1993(8);李殿福.通过中原郡高句丽碑看高句丽国名变迁[C][.韩]中原高句丽碑研究,首尔:学研文化社,2000;朴真奭.中原高句丽碑建立年代考证[C][.韩]中原高句丽碑研究,首尔:学研文化社,2000;耿铁华.冉牟墓志与中原高句丽碑[C][.韩]中原高句丽碑研究,首尔:学研文化社,2000;耿铁华、杨春吉.中原高句丽碑考释[J].通化师范学院学报,2001(1).此外,作为基础资料介绍,2018年李乐营、耿铁华主编的《高句丽碑刻资料汇编》收录了几种释文。,且都比较简略。其中2000年代之后李殿福、朴真奭、耿铁华发表的几篇文章相对详细,但也难免受其基础资料的局限。至今国内未曾收藏一部拓本,实际接触过该碑的学者也寥寥无几。但一通高句丽碑发现于朝鲜半岛中南部地区的事实本身就意义非浅,丝毫不亚于好太王碑,因此国内学界对该碑的研究空缺不免遗憾。

一、忠州高句丽碑的发现与研究

1979年2月24日下午2点许,韩国忠州地区的文化遗址业余爱好小组“蕊城同好会”成员们在调查忠州市可金面龙田里立石村村头立石时,在其表面发现了“国内”“土内”“安城”等文字。以此首次确认该碑是文字碑,并非像相传的那样是朝鲜肃宗下赐的境界立石。同年4 月7 ~8日,韩国学界以檀国大学的郑永镐教授为中心组织了调查团队,对该碑进行进一步地深入调查,发现了“高丽大王”的字句,以此正式确认该碑为高句丽所立。

自1979 年发现忠州高句丽碑以来,有不少零散的论文发表。也曾召开过两次大型专题研讨会(1979年9月6日,檀国大学主办;2000年10月13 ~14 日,高句丽研究会主办),后将成果集成册。即,发现当年檀国大学史学会编的《史学志》(中原高句丽碑专刊,1979年第13辑)以及为纪念原告发现20周年,高句丽研究会编的《高句丽研究(第10辑)—中原高句丽碑研究》(学研文化社,2000年)①关于该两部专题著作的具体内容,可参阅耿铁华.中原高句丽碑的发现与研究——纪念中原高句丽碑发现40 周年[C].第三届东亚古代史研究学术研讨会(论文集)2019:38-42.。

尤其,1979 年《史学志》13 期上刊载了李丙焘、李基白、边太燮、金真培等韩国古代史学界最为权威的学者们的相关文章。当时主要涉及到了碑文识读与释文、立碑年代及其性质、与新罗的关系等问题。通过此次专题研究,学界对该碑有了较深的认识,碑文识读也有了较瞩目的成果。尽管如此,因碑面磨损严重,很多部分都难以确切识读,整个碑文估计有500 多字,但只能识读出200多字,以至学界对该碑文内容的解读各异。甚至该碑的正面究竟是哪一面,还未能准确考证出。多数学者主张文字最多的一面为正面,但该面碑文以“五月中”开头,又看似并非句首。因此当时学界对该问题,暂时保留意见,待日后再议。

对立碑年代,学者之间意见偏差较大,或认为是长寿王37年(449年)或69年(481年);或认为是文咨王4年(495年)或15年(506年)。而对立碑年代异见,进而延伸为立碑目的及其背景诸多相关问题。1979年研讨会上,经长达7个小时的讨论后,李丙焘先生半开玩笑地说“某一天我总感觉碑文上部,疑有题额,于是苦思冥想,不知不觉睡着了。而梦中出现‘建兴’二字,于是惊醒,急忙打开灯重新审阅放在身旁的拓本与照片资料,果真有此二字,这无疑是长寿王的年号”[1]。可见,当时学界对该碑的年代定位有多迫切。李丙焘先生的这番话,得到了主导现场调查的檀国大学郑永镐教授的支持,因此暂定为“建兴四年”四个字。后来,耿铁华先生经现场考察,也认同这一说法[2]。

但之后在2000年忠州高句丽碑发现20周年之际组织的大规模再调查以及研讨会上,“建兴四年”一说被全面否定,只是确认了存在题额的可能性。尽管动员了几乎所有国内外元老以及新锐学者,利用多种优质拓本,电脑图片处理技术等,但通过此次研讨会,只新识读出10余字碑文而已[3],立碑年代等仍然未达成一致的意见。

忠州高句丽碑研究最大的难点在于其碑面磨损严重,利用传统拓本难以准确识读碑文。因此2000 年之后,有学者认为,就技术层面而言,已经不可能更进一步识读出更多的碑文[4]。2000年以来,已极少有人再尝试识读碑文,只是通过现有释文中的线索,推论其建立年代而已。

2019年,为纪念忠州高句丽碑发现40周年,韩国东北亚历史财团与韩国古代史学会协同组织了调查与碑文识读。首先,于8月22日、10月17日,先后组织了两次碑文识读会。孔锡龟、徐荣洙、林起焕、余昊奎、高光仪、李成制、朴灿圭、郑好燮等韩国著名的高句丽史以及古文字碑刻专家们皆参与到此次识读工作。工作组以1979年的任昌淳、李丙焘、郑永镐的释文(《史学志》13),1992年徐永大的释文(《译注韩国古代金石文》),以及2000 年高句丽研究会释文(《中原高句丽碑研究》)等释文为底本,将之前有争议的5个字确定了下来,并新识读出23 字。而且关于石碑前面上端部文字,提出“七年岁在”(高光仪)、“七年”(朴灿圭)、“年?”(林起焕、孔锡龟)、“廿(七)”(崔延植)、“七(十)”(李秀勋)等识读意见。工作组最终达成一致意见,认为该部分确有文字。进而提出有必要对该碑进行三维扫描等具体意见。

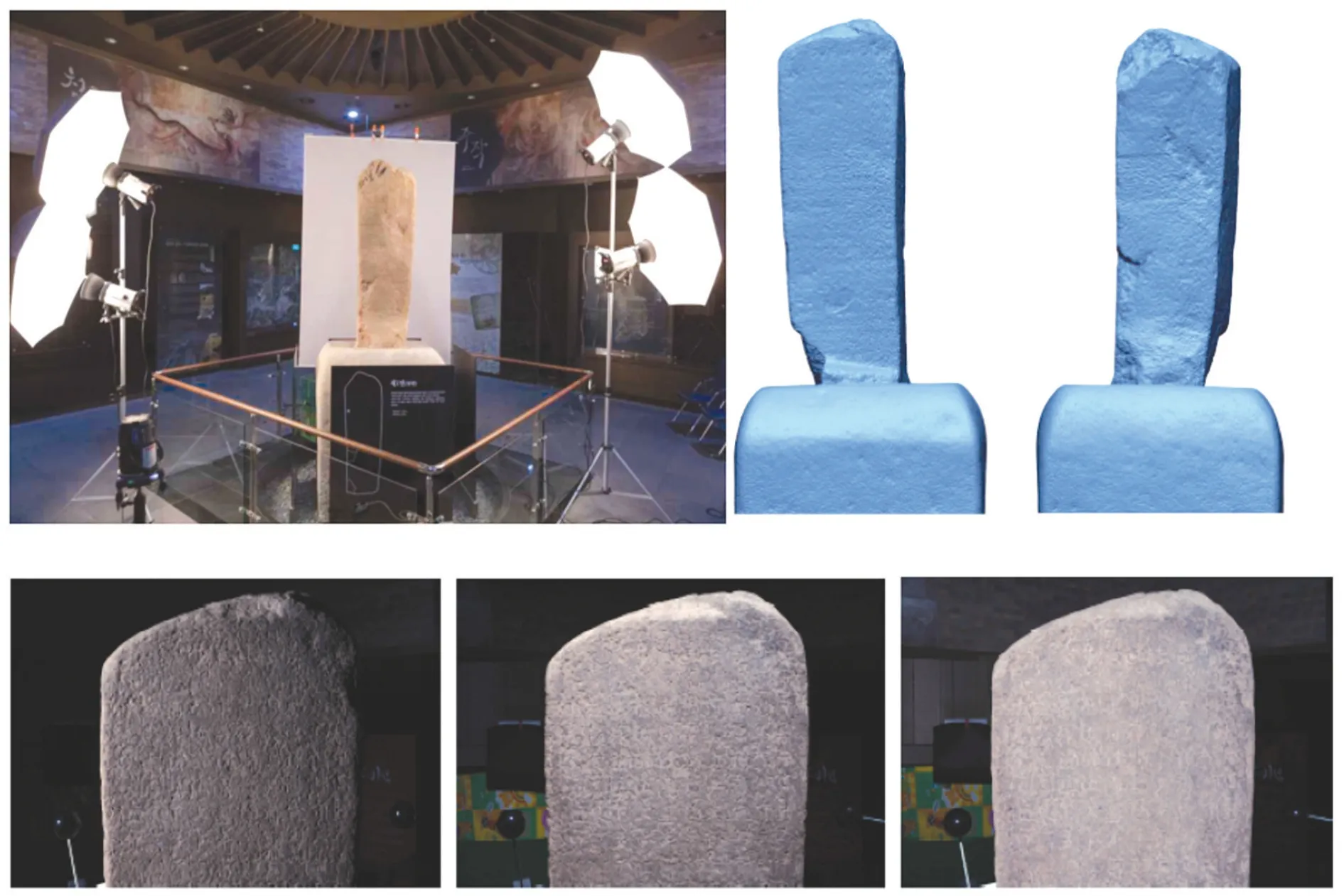

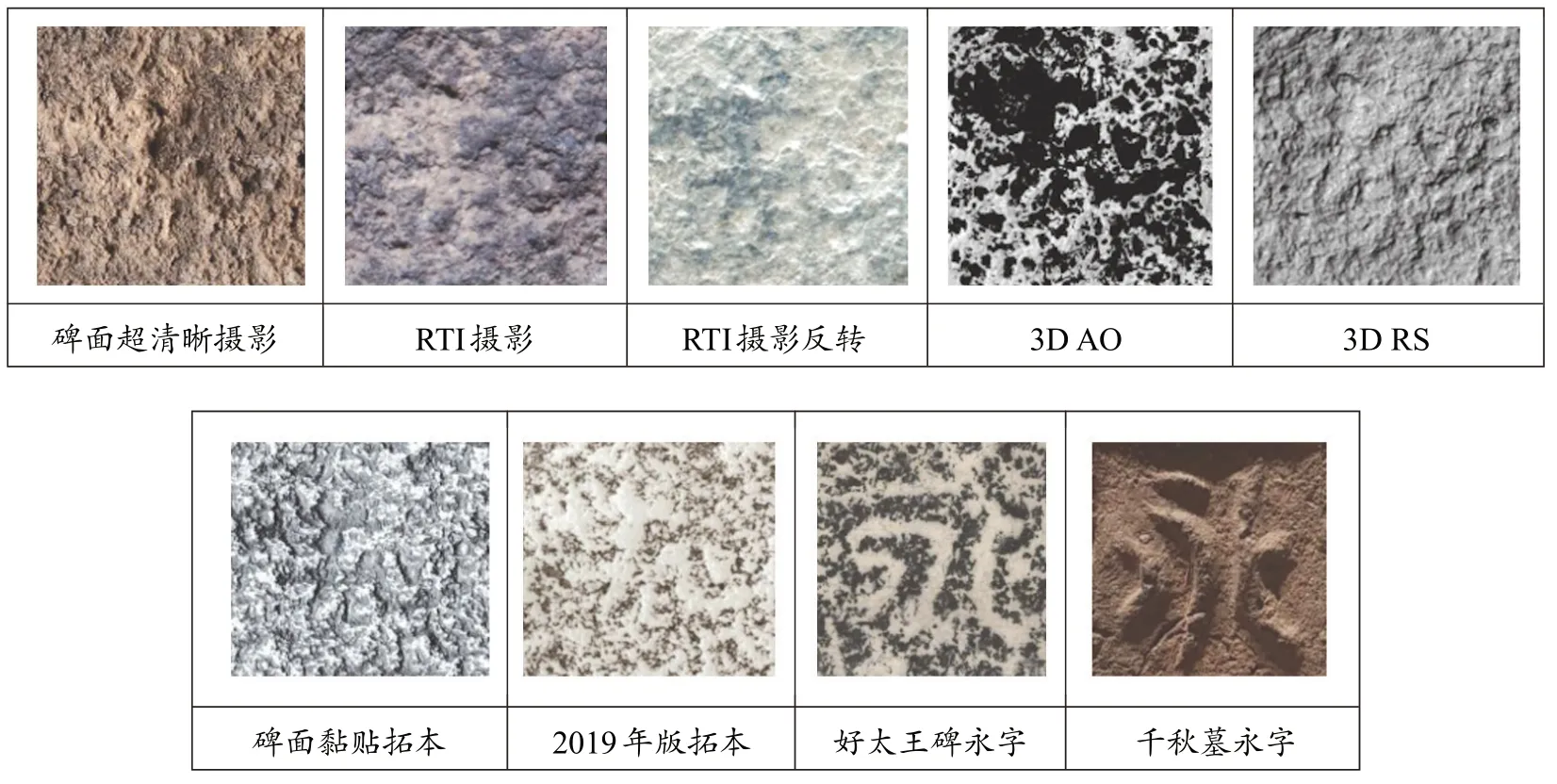

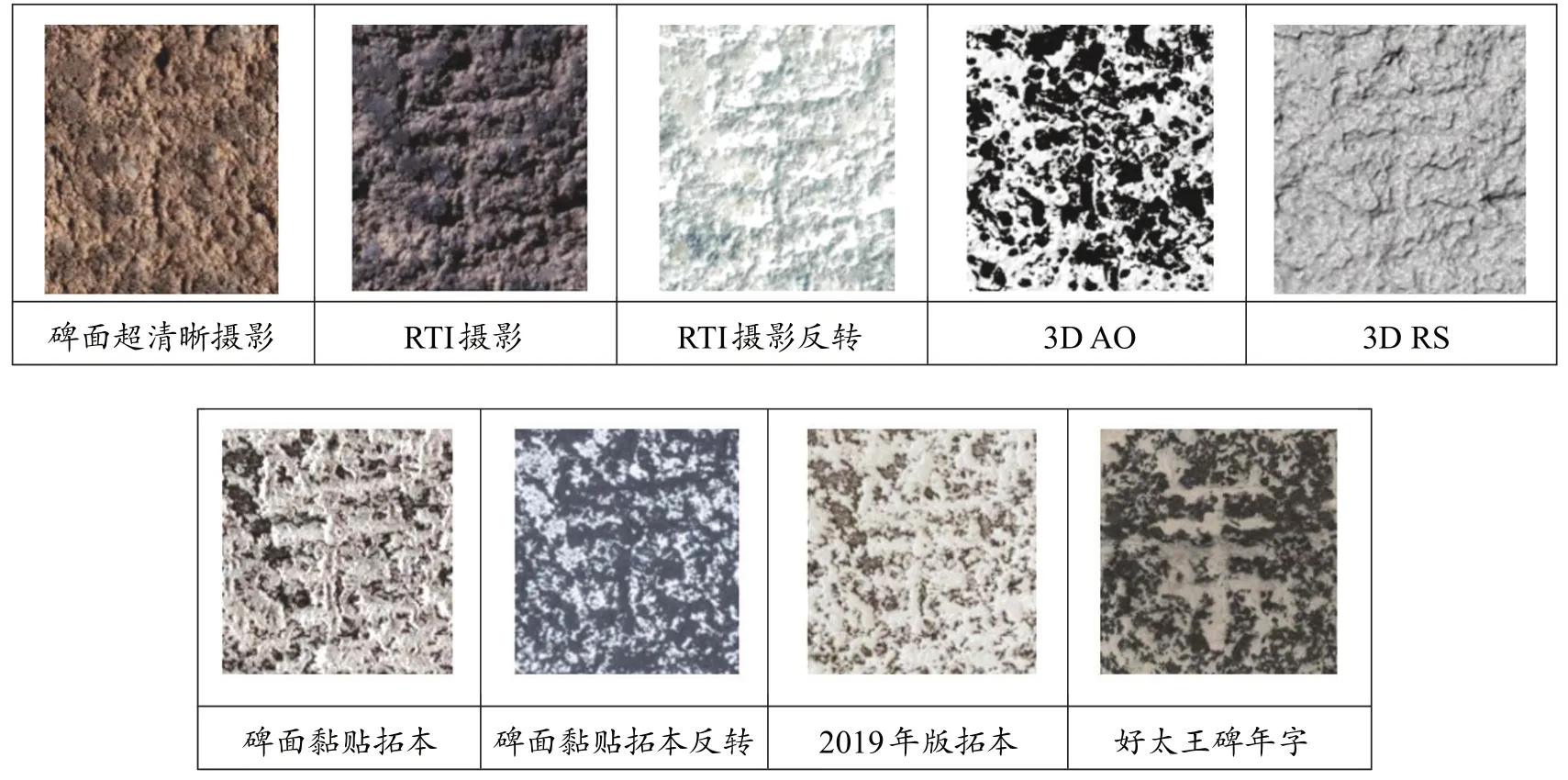

之后,在东北亚历史财团与国立公州大学文化财保存学科的主导下,对该碑进行缜密地高清晰度摄像以及反射转换成像(RTI:Reflectance Transformation Imaging)摄影,并进行三维立体扫描(见图1)。还将1979年版拓本(忠州高句丽碑文展览馆收藏)、2000 年版拓本(高句丽研究会收藏)以及2019 年版拓本(文化财厅收藏)诸拓本进行扫描,以供比较研究(见表1)。

表1

图1 拍摄现场(上左)、三维成像(上右)、题额部分TI摄影(下)[5]

通过此次影像拍取与调查工作,对碑文有了新的认识,尤其是高光仪据此新影像资料,识读出了题额部分的碑文。于是,11月22日,东北亚历史财团与韩国古代史学会组织召开了《忠州高句丽碑发现40周年纪念学术会议》(东北亚历史财团大会议室,见图2),对外公布此次调查经过与新发现,以及其他相关研究成果。

大会上共有6位专家发言:

俄罗斯认为俄罗斯是欧洲的俄罗斯,但是却注定漂泊。横跨欧亚的国土和以前蛮荒的历史让他之于亚洲、欧洲仿佛是禽鸟、野兽之间的蝙蝠。纵使它历史绵长,自认承拜占庭之正统;纵使它幅员辽阔,坐拥世界上最大的版图。

①张俊植(忠清北道文化财研究院院长):《忠州高句丽碑发现40周年回顾与展望》;

②曹荣勋(公州大学):《识读忠州高句丽碑的科学调查方法》(点评人:安宰弘〈韩国科学技术院〉);

③高光仪(东北亚历史财团):《忠州高句丽碑识读再检讨》(点评人:朴灿圭〈檀国大学〉);

④余昊奎(韩国外国语大学):《忠州高句丽碑的文段结构与建立时期》(点评人:张昌恩〈济州大学〉);

⑤林起焕(首尔教育大学):《忠州高句丽碑的高丽大王与新罗寐锦》(点评人:朴赞兴〈国会图书馆〉);

⑥李成制(东北亚历史财团):《忠州高句丽碑的建立目的与背景》(点评人:郑云龙〈高丽大学〉)。

图2 《忠州高句丽碑发现40周年纪念学术会议》论文集封面

首先,张俊植作的大会开幕词,简单回顾了忠州高句丽碑发现经过与研究。其次,由公州大学文化财保存学科的曹荣勋教授报告了2019年调查工作的具体内容与过程及其成果,详细讲解了新启用的科学技法。再次,由东北亚历史财团的责任研究员高光仪公布了此次调查的新成果,即识读出题额“永乐七年岁在丁酉”一事,受到学界、媒体的普遍关注。此外,余昊奎、林起焕、李成制作为韩国学界高句丽史代表学者,对碑文断句以及内容的分析也值得关注。

二、新识读碑文

关于忠州高句丽碑立碑时间,如前述,李丙焘主张该碑看似有题额,即,碑前面上部以横排方式刻有“高丽建兴四年”6字,而当时只能识读出“建兴四”3 个字,“高丽”与“年”字已磨损难辨。这一题额恰好与“五月中”开头的碑本文自然衔接[6]。若无此“建兴四年”题额的话,那“五月中”开始的碑文脉络,显得不通顺。因此,虽然一度被否定,但包括耿铁华先生在内的很多学者都认为应存在题额。

2019年的调查与识读工作中,韩国学界重点关注题额部分,集中探讨有无字迹,以及如何识读等问题。特别是在RTI拍摄、三维扫描以及图像处理时,注重对题额部分的观察与比较分析。

企划并参与此次拍摄工作的东北亚历史财团的高光仪通过反复对比分析,最终将题额识读,即,“永乐七年岁在丁酉”8 个字。笔者有幸从韩国东北亚历史财团得到原本资料,虽然对碑刻不甚了解,但似乎能观察得到相关笔划。因此经东北亚历史财团同意,将题额部分图片资料以及高光仪的识读内容整理介绍如下,供国内学界参考。

首先,题额第一字“永”字,位于碑本文第二行“上”字上方。字上方有凹陷,笔划比较难辨,但下方的“水”字比较清晰,其右侧有点划。高光仪主张,据RTI 影像以及三维扫描图像,第一字整体上呈“永”字状,且与千秋墓出土铭文砖的“永”字相像(见表2和图3)。

表2

图3

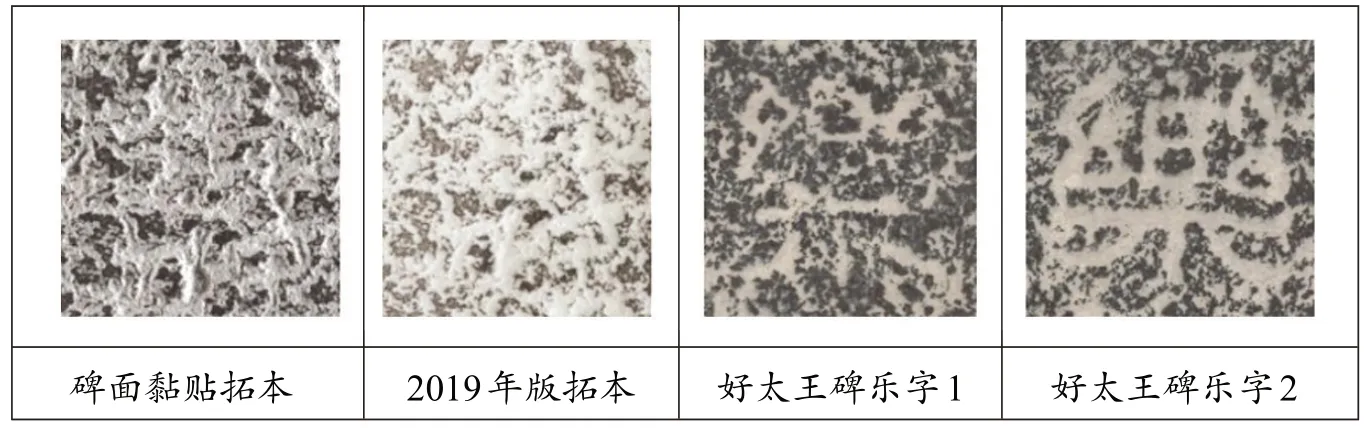

题额第二字“樂”字,位于“永”字左侧,笔划复杂,看似参杂有一些后世造成的划痕。李丙焘将前一字加起来读作“建兴”,而李昊荣则疑是“熙”字。该字看似是上下结构,上部“白”字较清楚,下部则有“木”字,因此整体上可推读为“樂”(见图4)。

图4

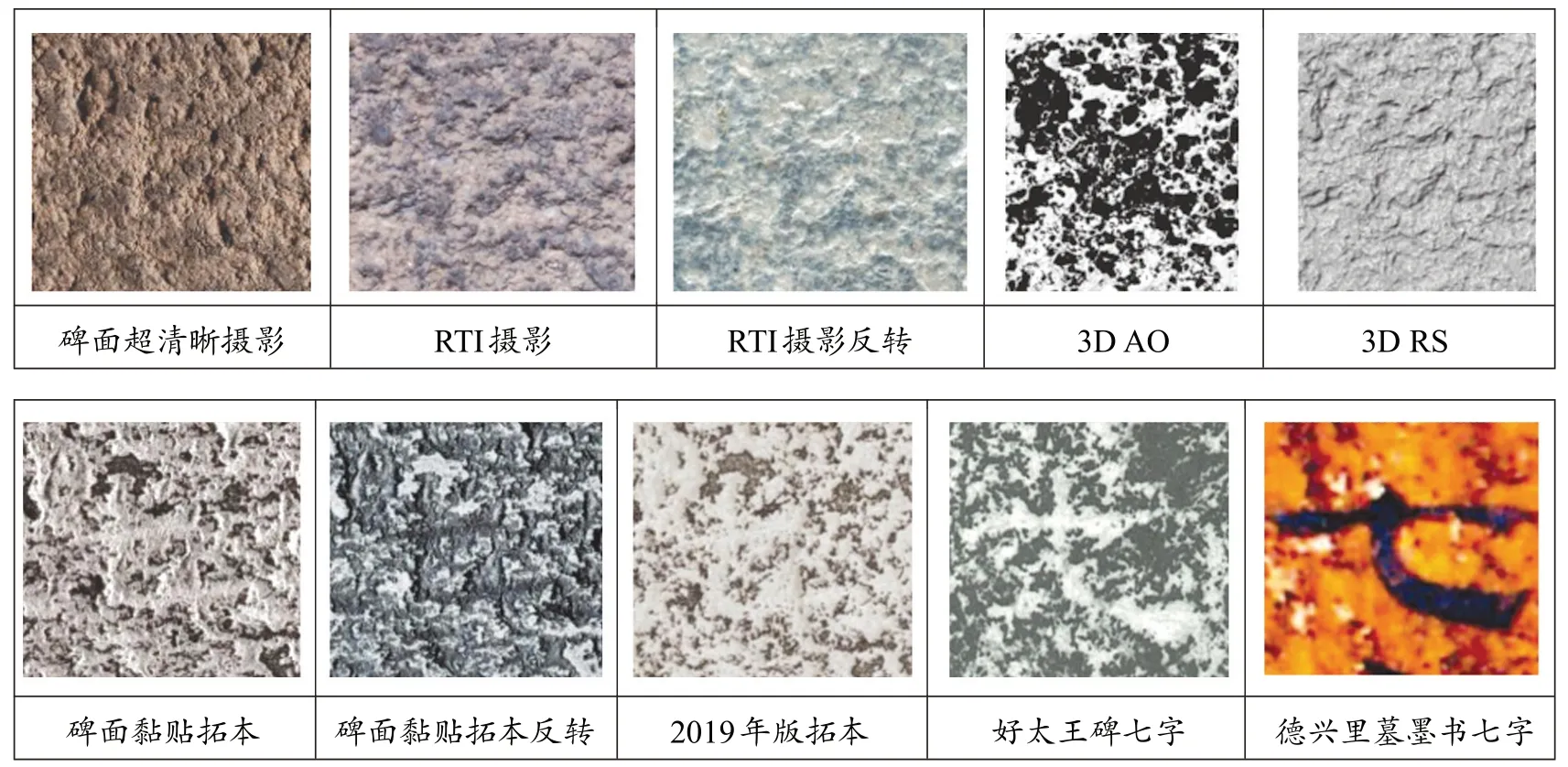

题额第三字“七”字比较清晰可辨,横划右侧略向上。在1979 年研讨会上,李丙焘将此字看作“四”字,而李昊荣认为更接近于“七”字。该字结构类似于好太王碑以及德兴里墓墨书中的“七”字(见图5)。

图5

题额第四字“年”字,1979 年研讨会上李丙焘认为已磨损难辨,李昊荣则读作“年”字。2000年识读会上在题额部分识别出的唯一一字。左侧字划比较清晰,有贯通中轴线的竖划,结构类似于好太王碑的“年”字(见图6)。

图6

题额第五、六字“歲在”两个字,1979年研讨会上李昊荣识读为“陽原”,但之后发表文章时改作“歲辛”。第五字的上方“山”字形状较清楚,其下方有斜划。该字划类似于千秋墓出土铭文砖的“歲”字。第六字为“在”字,当年李昊荣将损毁的部分误以为笔划才误读为“原”或“辛”字(见图7)。

图7

以上识读的题额前六个字是“永乐七年岁在”,那么其后文必然是“丁酉”二字,因为广开土王永乐七年为公元397 年丁酉年。按照这一思路,后一个字应是“丁”字,再后是“酉”字。当年李昊荣识读出了“酉”字,但该字字形比其他字小,且刻法也稍有不同。那么“丁”字应位于“在”与“酉”之间,但两字之间过于紧凑,且无法发现字划痕迹。而在“酉”字上方看似“丁”字的笔划,由此断定“丁酉”干支是竖写。在古代文字资料中,横书与竖书并用的情况不多见,只出现在简牍等资料。而“年号+岁在+干支”结构的行文,在高句丽金文当中不难找到,例如,好太王碑文中的“永乐五年岁在乙未”、德兴里墓墨书中的“永乐十八年太岁在戊申”、瑞凤冢银壶杅铭文中的“延寿元年太岁在辛卯”、金铜佛将铭文中的“建兴五年岁在丙辰”①关于高句丽金文中出现的此类行文,可参阅赵宇然.“太王教造”:4—5世纪高句丽铭文器物再论[J].高句丽渤海研究,2017(57):21-26.(见图8)。

图8

此次忠州高句丽碑文识读结果,经11 月22日举行的40 周年纪念学术会议发表,引起了学界与媒体的广泛关注①参见[韩]40 年争执不下的忠州高句丽碑识读出“397 年(永乐七年)”碑文,极有可能成为第二通广开土王碑,《京乡新闻》2019年11月21日(网络版);[韩]忠州高句丽碑,有可能是广开土王时期所立,《东亚日报》2019年11月21日(网络版);[韩]忠州高句丽碑,莫非是“广开土王碑”,忠北MBC电视新闻报道2019年11月25日.。虽然学界不尽认同此次识读结果,但至少成为了近几年来高句丽史学界最为热议的话题。因为过去40年来学界普遍将该碑的立碑年代推定为长寿王或文咨王时期,这符合该时期高句丽-百济-新罗之间的政局变动及其势力范围。

自美川王时期高句丽攻取乐浪郡故地(313年)以来,不断南下,与其南部的百济相互攻伐,以至于故国原王在平壤战死(371 年)。从此高句丽在半岛中部地区长期与百济形成对峙局面。而397 年,百济首都仍然是汉城(今首尔),且高句丽仍定都于国内城(今集安)。427 年长寿王时期,高句丽才迁都平壤,而后于475 年攻克百济首都汉城并俘杀盖卤王,此后百济南迁至熊津(今公州)。

而忠州则位于汉城东南100多公里处。397年前后时期,即,百济仍定都汉城,高句丽迁都平壤之前,已在朝鲜半岛中南部地区立碑,铭刻“新罗寐锦世世为愿如兄如弟”等与新罗修好的内容。那么又该如何解释这段历史?倘若广开土王时期高句丽已进军忠州地区一说成立的话,那么以往所述高句丽的南进政策、丽济、丽罗关系史不得不重写。因此,现韩国高句丽史学界高度关注此次忠州高句丽碑文识读结果。

国内学界对忠州高句丽碑了解不多,主要是因缺乏一手资料,也少有人问津。这与2012 年在麻线发现集安高句丽碑时,韩国学界表现出的极度热情,形成反差。如此重要的高句丽史一手资料及其相关研究最新成果,需多加关注。