PICCO技术指导限制性液体复苏在严重创伤失血性休克抢救中的应用

张超,苏建文

西安高新医院急诊科,陕西 西安 710075

严重创伤失血性休克作为急诊外科常见的危急重症,是指因严重创伤导致机体大量失血,继而引发机体循环血量减少、重要组织器官灌注不足、无氧代谢增加、乳酸性酸中毒等,最终导致多器官功能性衰竭而死亡[1-2]。液体复苏能够增加心脏前负荷,有效提高心输出量和每搏输出量,增加组织灌注,并最终改善组织缺血、缺氧,是治疗严重创伤失血性休克的重要方法[3]。然而,过度的液体复苏往往会加重心脏负担,导致各脏器发生严重水肿。因此,有效监测液体复苏情况,避免过度液体复苏对于抢救严重创伤失血性休克患者具有重要意义[4]。脉波指示剂连续心排量监测(PICCO)技术可通过监测心脏前负荷而实现对心肺相关指标及血流动力学指标的动态实时监测,可准确指导液体复苏情况[5-6]。本研究采用PICCO 技术指导严重创伤失血性休克患者的限制性液体复苏治疗,取得了较为满意的临床效果,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 将 2018 年 4 月至 2019 年 3 月西安高新医院急诊科采用PICCO 监测进行限制性液体复苏的111 例患者作为观察组,其中男性65 例,女性46例,年龄33~72岁,平均年龄(48.46±6.23)岁,入院时平均ISS 评分(31.73±4.26)分,致伤原因:交通事故伤54 例、坠落伤 31 例、锐器伤 17 例、挤压伤 9 例。另将2017年4月至2018年3月西安高新医院急诊科采用常规监测进行限制性液体复苏的105例患者作为对照组,其中男性 63 例,女性 42 例,年龄 31~74 岁,平均年龄(49.02±6.18)岁,入院时ISS评分为(32.02±4.55)分,致伤原因:交通事故伤51例、坠落伤29例、锐器伤15例、挤压伤10 例。两组患者的一般资料比较无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过我院伦理委员会审核、批准,患者及家属均详细知情并签署知情同意书。

1.2 纳入标准 (1)患者意识模糊,四肢冰冷,胸骨部位指压痕阳性,符合严重创伤伴失血性休克的相关诊断标准,休克指数≥1.0;(2)伤后20 min~2 h入院,ISS 评分>16分,均在我院首诊并完成后续治疗;(3)临床病历资料完整。

1.3 排除标准 (1)非失血引起的休克;(2)心、肺、肝、肾等重要脏器有严重器质性病变、免疫系统疾病以及恶性肿瘤者;(3)患有精神疾病或严重认知功能障碍者;(4)不可复苏的临终状态或预计24 h 内死亡者;(5)超声心电监测、中心静脉通路监测以及PICCO监测禁忌者。

1.4 方法

1.4.1 对照组 该组患者在传统监测技术下进行限制性液体复苏:(1)根据血管条件在锁骨下静脉建立两条中心静脉通路,一条进行快速补液,另一条进行其他药物输注。(2)连接超声心电监护仪进行生命监测,同时给予抗感染、抗休克、呼吸支持、营养支持、多脏器功能保护等治疗;(3)根据心率(HR)、中心静脉压(CVP)及平均动脉压(MAP)水平进行限制性液体复苏,复苏液体采用高渗氯化钠羟乙基淀粉40注射液(批准文号:国药准字H20041554,生产企业:上海长征富民金山制药有限公司,规格:250 mL:10.5 g氯化钠,19 g羟乙基淀粉40),30~60 min内给予1 500~2 000 mL进行快速补液,快速补液期间若MAP 未达到60 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa),需同时微量泵注盐酸多巴胺注射液(批准文号:国药准字H31021174,生产企业:上海禾丰制药有限公司,规格:2 mL:20 mg)5~20 μg/(kg·min)、重酒石酸去甲肾上腺素注射液(批准文号:国药准字H31021176,生产企业:上海禾丰制药有限公司,规格:2 mL:10 mg)0.01~0.50 μg/(kg·min)。(4)快速补液后减缓补液速度,控制补液量使CVP 维持在8~12 mmHg,MAP 维持在55~65 mmHg,待手术止血后再进行充分复苏。

1.4.2 观察组 该组患者在PICCO 技术指导下进行限制性液体复苏:(1)经锁骨下动脉穿刺或股动脉穿刺放置PICCO动脉导管,穿刺置管末端连接PICCO监测仪,输入患者的基本信息,待基线稳定后快速将15 mL 生理盐水(<8℃)注入穿刺静脉,记录监测仪中的各项参数,重复3次取平均值。(2)根据PICCO监测结果进行限制性液体复苏。根据血管外肺水(EVLWI)、胸腔内血容量(ITBV)调整补液速度、补液量:当 EVLWI<7 mL/kg、ITBV<850 mL/m2时积极补液,EVLWI在7~10 mL/kg之间、ITBV>1 000 mL/m2时限制补液,EVLWI>7 mL/kg 时限制补液并应用利尿剂。(3)心脏指数(CI)<3.5 L/(min·m2)时静脉泵注多巴胺以保证组织灌注,外周血管阻力指数(SVRI)<1 250 dyne/(min·m2)时泵入去甲肾上腺素注射液,用药剂量同对照组。

1.5 观察指标 (1)比较两组患者治疗前后的各项生命体征指标:包括心脏指数(CI)、心率(HR)、中心静脉压(CVP)、平均动脉压(MVP)、血乳酸(LAC)、氧和指数(PaO2/FiO2)、急性生理与慢性健康(APACHE Ⅱ)评分。(2)比较两组患者的液体复苏及预后相关指标:包括72 h 复苏液体总量、去甲肾上腺素使用量、多巴酚丁胺用量、凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)、机械通气时间、ICU 住院时间)。(3)统计两组患者的病死率及相关并发症发生率:并发症包括急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、弥散性血管内凝血(DIC)、急性肾衰竭(ARF)、多器官功能障碍综合征(MODS)。

1.6 统计学方法 应用SPSS20.0 软件进行数据统计学分析,计量资料符合正态分布,以均数±标准差表示,组间比较采用t 检验,计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

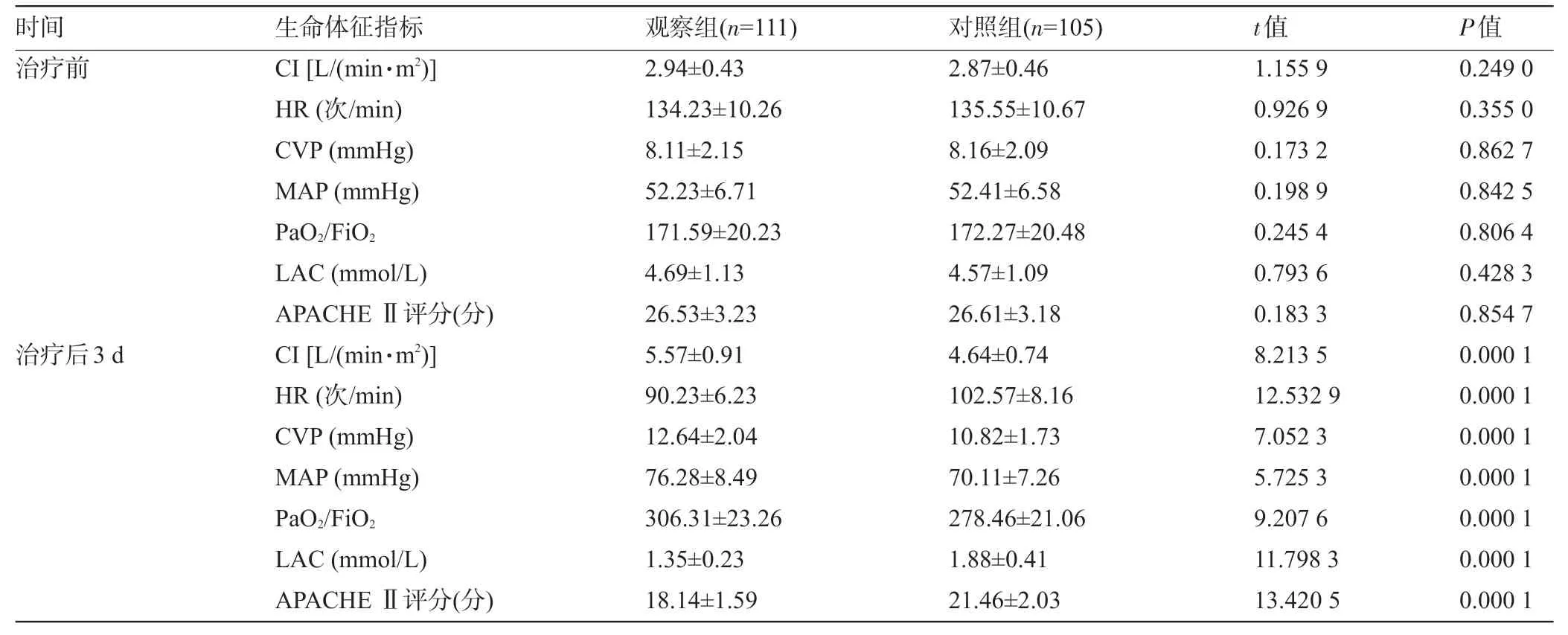

2.1 两组患者治疗前后的各项生命体征指标比较 治疗前,两组患者的CI、HR、CVP、MVP、PaO2/FiO2、LAC 以及APACHE Ⅱ评分比较差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后3 d,观察组患者的CI、CVP、MVP 和PaO2/FiO2水 平 明 显 高 于 对 照 组 ,HR、LAC 以 及APACHE Ⅱ评分明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后的各项生命体征指标比较

表1 两组患者治疗前后的各项生命体征指标比较

时间治疗前治疗后3 d生命体征指标CI[L/(min·m2)]HR(次/min)CVP(mmHg)MAP(mmHg)PaO2/FiO2 LAC(mmol/L)APACHE Ⅱ评分(分)CI[L/(min·m2)]HR(次/min)CVP(mmHg)MAP(mmHg)PaO2/FiO2 LAC(mmol/L)APACHE Ⅱ评分(分)观察组(n=111)2.94±0.43 134.23±10.26 8.11±2.15 52.23±6.71 171.59±20.23 4.69±1.13 26.53±3.23 5.57±0.91 90.23±6.23 12.64±2.04 76.28±8.49 306.31±23.26 1.35±0.23 18.14±1.59对照组(n=105)2.87±0.46 135.55±10.67 8.16±2.09 52.41±6.58 172.27±20.48 4.57±1.09 26.61±3.18 4.64±0.74 102.57±8.16 10.82±1.73 70.11±7.26 278.46±21.06 1.88±0.41 21.46±2.03 t值1.155 9 0.926 9 0.173 2 0.198 9 0.245 4 0.793 6 0.183 3 8.213 5 12.532 9 7.052 3 5.725 3 9.207 6 11.798 3 13.420 5 P值0.249 0 0.355 0 0.862 7 0.842 5 0.806 4 0.428 3 0.854 7 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1

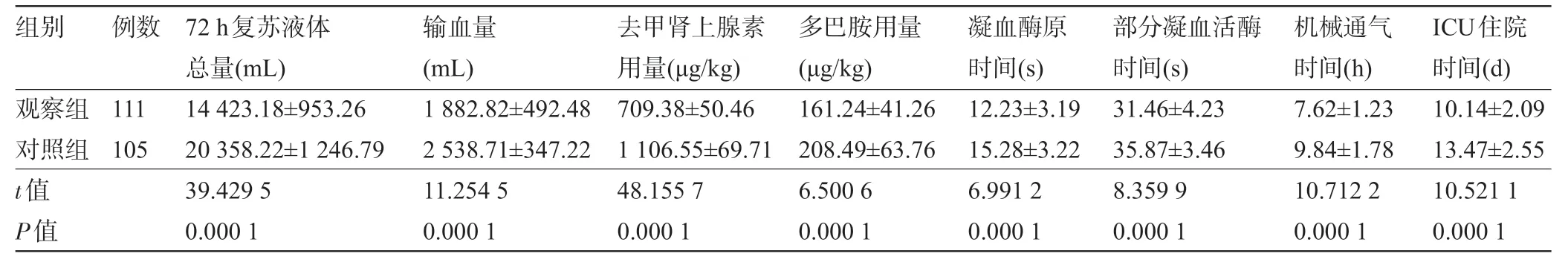

2.2 两组患者的液体复苏及预后相关指标比较 观察组患者的72 h复苏液体总量、输血量、去甲肾上腺素用量和多巴胺用量明显低于对照组,凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、机械通气时间以及ICU住院时间明显短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

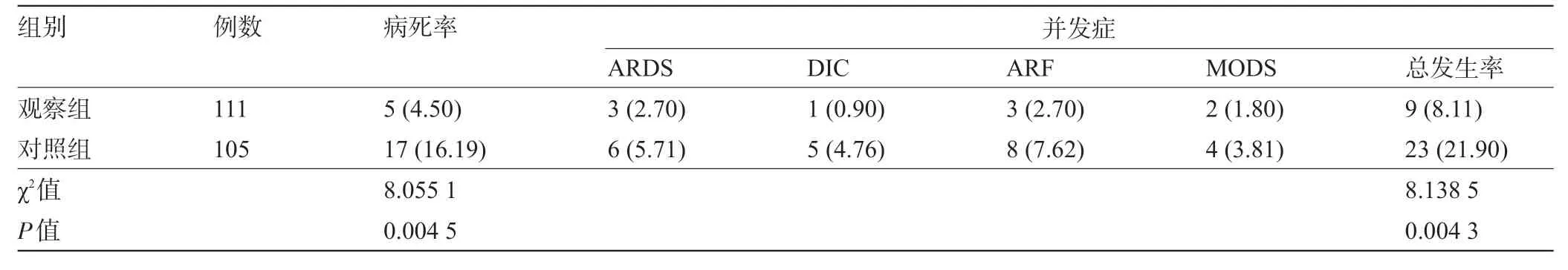

2.3 两组患者的病死率和并发症发生率比较 观察组患者的病死率和并发症总发生率明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表2 两组患者的液体复苏及预后相关指标比较

表2 两组患者的液体复苏及预后相关指标比较

组别 例数111 105观察组对照组t值P值72 h复苏液体总量(mL)14 423.18±953.26 20 358.22±1 246.79 39.429 5 0.000 1输血量(mL)1 882.82±492.48 2 538.71±347.22 11.254 5 0.000 1去甲肾上腺素用量(μg/kg)709.38±50.46 1 106.55±69.71 48.155 7 0.000 1多巴胺用量(μg/kg)161.24±41.26 208.49±63.76 6.500 6 0.000 1凝血酶原时间(s)12.23±3.19 15.28±3.22 6.991 2 0.000 1部分凝血活酶时间(s)31.46±4.23 35.87±3.46 8.359 9 0.000 1机械通气时间(h)7.62±1.23 9.84±1.78 10.712 2 0.000 1 ICU住院时间(d)10.14±2.09 13.47±2.55 10.521 1 0.000 1

表3 两组患者的病死率和并发症发生率比较[例(%)]

3 讨论

失血性休克是指人体在遭受严重创伤后大量血液流失,机体有效循环血液减少,形成以微循环灌注不足为特征的急性循环功能性障碍[7-8],是严重创伤后常见的并发症之一。失血性休克发生后,低氧血症、酸中毒等病理变化随之出现,组织器官血流灌注不足、微循环障碍、内源性毒血症以及持续性高代谢状态也相继出现[9],最终导致难以控制的脓毒症、多器官功能衰竭等情况发生,最终导致死亡。

限制性液体复苏又被称为低血压性液体复苏或延迟性液体复苏,其目的在于寻找复苏的平衡点[10],通过限制液体注输速度和用量,适度恢复组织器官的血流灌注,使身体机能维持在可耐受的低压状态,减轻了因大量液体注输导致的组织水肿和心肺负荷过重[11]。限制性液体复苏可充分发挥机体代偿机制,使内环境维持相对稳定,从而最大程度减轻机体损伤[12]。因此,实时、准确评估患者的病情变化和严重程度是限制性液体复苏抢救成功的关键。

以往主要通过超声心动图对患者的HR、CVP、MAP 等指标进行实时监测,临床实践发现,因患者自身可能存在的肺水肿以及其他基础性疾病,在反映其心脏前负荷上可能存在一定偏差,敏感度、准确度相对较低[13],在一定程度上对抢救效果造成影响。PICCO监测技术是新一代的容量监测技术,可同时对脉搏轮廓连续心排血量和经肺热稀释心排血量进行测定,通过分析经肺温度稀释和动脉脉搏型曲线下面积来反映和体现患者的生命体征变化[14]。该技术通过计算EVLWI、ITBV等指标实时反映肺水含量、容量和心脏负荷的变化,不受呼吸运动和心肌顺应性的影响,对于指导因容量不足或容量负荷所导致的心肺系统恶化具有重大意义[15]。因此,PICCO 监测技术能够为限制性液体复苏直接提供数据支撑,有利于紧急调整液体复苏方案,从而提升抢救成功率。

本研究结果显示,采用PICCO监测技术进行指导的患者,在治疗后3 d的CI、CVP、MVP和PaO2/FiO2水平均明显高于采用传统方案进行监测的患者,HR、LAC 以及APACHE Ⅱ评分均明显低于采用传统监测技术的患者。采用PICCO 监测技术的患者的72 h 复苏液体总量、输血量、去甲肾上腺素用量和多巴胺用量均明显低于传统监测技术的患者,凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、机械通气时间以及ICU住院时间均明显短于传统监测技术的患者。此外,采用PICCO监测技术的患者的病死率和并发症总发生率均明显低于传统监测技术的患者。由此可见,PICCO监测技术通过监测EVLWI、ITBV 等指标能够更加准确和敏感地对心脏前负荷和组织水肿风险进行评估,在快速达到复苏终点的同时,又不会增加组织水肿的发生[16],从而实现快速稳定患者生命体征,大幅度提升抢救效率以及减少相关并发症和死亡的发生。

综上所述,PICCO 监测技术能够更加精准、快速地对严重创伤失血性休克患者的液体负荷和全身灌注情况进行评估,达到快速寻找复苏平衡点,从而实现精确控制液体复苏、短时间内纠正其休克状态、提高心肺功能以及减少并发症和病死率的目的。