环保投资与资源环境变化关系分析

邬娜,王艳华,吴佳,封强,李思奇,傅泽强*

1.中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心 2.中国人民大学环境与自然资源学院

当下,生态文明建设是我国的重要建设任务,十九届四中全会也进一步明确了生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计。资源环境约束一直是影响我国发展的重要因素,过去高速的经济增长带来了诸多的生态环境问题,我国面临着持续改善环境质量的压力,而增加环保投资是必然的选择,我国的环保投资占国民生产总值(GDP)的比例从2000年的1.01%最高升到2010年的1.84%。根据各国的经验,环保投资是改善资源环境问题的关键因素,据相关统计,欧盟国家的环保投资占比远超我国,平均水平为1.75%,最高达3.3%[1]。国际经验表明,当环保投资占比为1%~1.5%时,才能对环境污染有所控制;环保投资占比为2%~3%时,才能对环境质量有所改善[2]。可见,我国的环保投资水平还远不足以支持环境质量的明显改善。而不同环保投资水平究竟可以带来多大的经济、社会、环境效益,其彼此间究竟存在什么关系,一直是国内外学者研究的热点。

1 国内外研究进展

国外学者对于环保投资的相关研究始于20世纪60年代,由最初集中于环保投资的结构、规模估算等[3-4],逐步聚焦到环保投资的效率、效益以及环保投资与经济发展、环境改善和社会发展间的关系[5-6]。关于环保投资的效益研究有考量单一效益的也有考量综合效益的,如Obarska等[7]发现波兰国家环保投资尤其是社会设施建设投资在改善水质,保障饮用水的可获得性方面取得了较好的成效;Mesjaszlech[8]利用欧盟国家2008—2014年数据,分析了工业环保支出与污染治理间的关系,发现多数国家的环境治理对可持续发展有积极影响,但环保投资的增加并不总是伴随良好生态效应的增加。

国外学者在环保投资结构、规模估算,及环保投资对经济发展、环境改善的影响等方面的研究,得到的主要结论有[9]:环保投资的增加可以促进经济的增长;环保投资对经济增长的作用有限,主要体现为对环境改善的影响;环保投资过多或过少都会影响经济绩效,需要找到最佳的环保投资水平,才能实现经济和环境的双赢。

我国学者对环保投资相关问题的研究始于20世纪80年代,与国外类似,起初的研究也以估算环境污染的经济损失为主[10-13]。21世纪以来不少学者采用环保投资优先增长模型和数据包络分析(DEA)模型探讨我国环保投资对环境污染的治理效率[14-16]。对于环保投资与污染排放或者环境质量的关系,有学者认为持续有效的环保投资能促进工业生产向清洁生产模式转变,可减少工业主要污染物的排放[17-19];多数学者认为制约环境进一步改善的原因之一是环保资金的投入不足[20-22];也有学者认为我国的环保投资在环境污染治理中发挥了积极作用,但作用大小因地区不同有所不同[23-24]。国内学者研究的热点集中在环保投资对经济和环境的影响方面,主要结论有:环保投资既能促进经济的增长,也能抑制经济增长;环保投资遏制了污染排放,但环保投资的效率低下等。

总体来看,国内外学者关于环保投资与环境、经济社会发展的关系研究已经形成了多层次、多角度探讨的局面。但是多数研究集中在环保投资的经济效益评估,而针对环保投资与环境效应方面的研究,多集中在环保投资对某一类资源或污染物的影响,或者主要以工业污染减排效应为主,较少研究环保投资与资源环境综合变化效应的关系。因此,笔者针对环保投资的综合生态效应(既包括对环境要素的影响,也包括对资源的影响),构建能表征资源环境变化综合效应的指标体系,分析环保投资与资源环境变化综合效应的相关及耦合关系,论证环保投资的综合生态效应是正向还是负向,是否协调,进一步补充环保投资效应评估相关理论,以期为定量评估我国近年环保投资的生态环境效应提供方法借鉴,为促进我国环保投资效率的提升提供依据。

2 研究方法构建及数据来源

2.1 环保投资与资源环境变化相关性分析

2.1.1指标选取

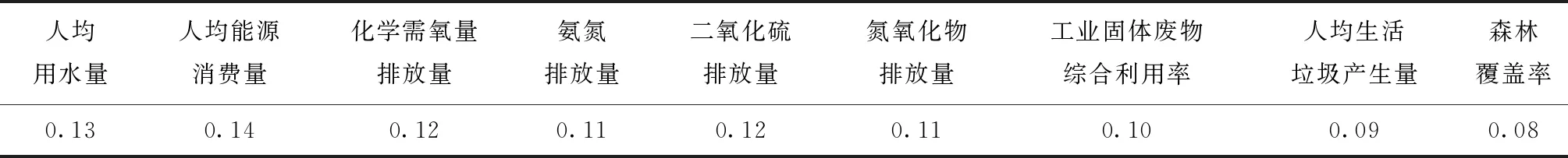

环保投资是指用于环境保护领域的资金投入。环保投资采用环境保护投资占GDP的比例来表征,反映环保投资的强度。参照现有针对单要素资源环境效应评估的指标体系[25-26],选取9个指标代表资源环境系统,其中资源系统包括水资源和能源,环境系统包括大气环境、水环境、固体废物、森林覆盖率等。9个指标中有2个正向指标、7个负向指标(表1)。

表1 资源环境变化指标

2.1.2资源环境变化综合指数测算

本研究关注的是环保投资与资源环境变化总体情况的关系,因此需要测算资源环境变化综合指数以表征资源环境变化的多个指标信息。

由于代表资源环境变化的各指标的单位不同,不具备可比性,因此要对各指标进行无量纲化处理。指标无量纲化常用的方法主要有标准化法[27]、阈值法[28]和目标值指数法(均值化法)[29]。其中,阈值法是将所有指标实际值归一化到[0,1]或[-1,0],因本研究指标涉及正、负指标,故选用阈值法对指标进行无量纲化。

对资源环境变化起负向作用的指标,表示指标值越小,资源环境变化越向好的方向发展。其无量纲化公式如下:

(1)

对资源环境变化起正向作用的指标,无量纲化公式如下:

(2)

式中:xij为第i个被评价对象的第j项指标的原始数据;x′ij为阈值法处理后的标准化数值;maxxij为第j个指标的最大值;minxij为第j个指标的最小值。经无量纲化处理后,所有的指标都是越大越好[30]。

计算资源环境变化综合指数,需要确定构成综合指数的各指标的权重,即各指标的贡献程度的大小。目前国内外权重的确定方法主要有主观赋权法和客观赋权法[27],其中主观赋权法主要有专家打分法、层次分析法;客观赋权法主要有熵值法、主成分分析法、因子分析法等。本研究采用在生态环境评价中常用且经过研究证实其有效的熵值法来确定各指标的权重。用熵值法直接对无量纲化后的指标进行计算,可以得出n个评价指标、m个评价对象的评价矩阵中第j个指标的信息熵(bj):

(3)

信息效用值(pj)为:

pj=1-bj

(4)

pj越大,说明指标在综合评价中的重要性越大,于是可以得到第j个指标的熵权(Wj)为:

(5)

评价对象在各指标上的标准值相差越大,则熵权越大,表明该指标提供的有用信息较大;而在各指标上的标准值相差越小时,表明该指标提供的有用信息较小,则该指标的熵权较小。

综合指数是通过对若干评价指标进行无量纲化、赋权、聚合等一系列过程获得的,用于表征资源环境变化状态和水平的综合评价值。本研究构建了t年的资源环境变化综合指数〔U(t)〕的计算公式:

(6)

式中:Xj(t)为资源环境变化指标中第j项标准化指标值。

2.1.3环保投资与资源环境变化综合指数的相关性测度

利用SPSS 22.0对环境变化、环保投资、社会经济发展之间做Pearson相关性检验。通过相关性分析,判断2个或者多个因素之间是否有关联、关联程度的多少、相关程度是否明显。

2.2 耦合性测度

2.2.1耦合度

用耦合度(C)表征环保投资系统和环境变化系统二者之间相互作用、相互影响的程度[13],其计算公式如下:

(7)

式中:U1为环保投资系统的表征指标,环保投资占GDP的比例;k为调节系数,取值为2~5,本研究为加强区分度,k取4。

2.2.2耦合协调度

耦合协调度(R)表征环保投资系统和环境变化系统二者相互作用中良性耦合程度的大小,体现了协调状况好坏,其计算公式如下:

R=(C×T)

(8)

T=αU1+βU(t)

(9)

式中:T为综合协调指数;α、β为加权系数,本研究认为环保投资系统和环境变化系统的重要程度相同,即α、β均为0.5。

2.2.3耦合评价标准

利用中值分段法,对耦合度和耦合协调度进行分类[31],分类标准见表2。

表2 耦合度与耦合协调度阶段评价标准

3 结果与分析

3.1 我国历年资源环境变化指数

采用阈值法对选取的资源环境变化指标进行无量纲化处理,并根据式(3)~式(5)资源环境变化指标权重的确定方法,计算得出9个指标的权重,结果见表3。采用式(6)计算得出我国2006—2017年的资源环境变化综合指数(图1)。

表3 资源环境变化指标权重

图1 我国2006—2017年资源环境变化综合指数Fig.1 China’s comprehesive index of resource and environment changes from 2006 to 2017

由图1可以看出,2006—2017年我国资源环境变化综合指数呈先增长后下降趋势,其中2006—2010年随着环保投资占比的上升,资源环境变化综合指数也呈上升趋势;此后随着环保投资占比的下降,资源环境变化综合指数也呈缓慢波动下降趋势。总体看,近些年我国处于靠增加环保资金投入来改善资源环境状况的阶段,初步判断环保投资水平和资源环境变化间存在互动关系。

从我国的情况看,长期以来,政府一直扮演环境污染治理的主体角色,但与发达国家或地区相比环保支出仍然偏小,如2006—2017年欧盟环境保护支出占GDP的比例平均水平达到2.10%[32],而在此期间我国的最高水平为1.84%,可见我国的环保投资力度明显不足。因此,今后仍需加大财政对环保投资的支持。

3.2 环保投资与资源环境变化综合指数的相关性分析

采用SPSS 22.0对我国2006—2017年环保投资占比与资源环境综合变化情况进行Pearson相关性分析,同时考虑到环保投资对资源节约和环境改善可能会有一定的滞后效果,用不同时期的环保投资与没有滞后(0,A组),短期滞后(1 a,B组),中期滞后(3 a,C组),长期滞后(5 a,D组)的资源环境变化综合指数做相关分析,得出相关性系数,结果见表4。相关性系数最大对应的时间即为环保投资的滞后期。从表4可以看出,A~D组的相关系数分别为0.015、0.289、0.434、0.375,且都有显著相关性,相关性最大的是C组,即我国近年的环保投资对资源环境作用的滞后期为3 a,属于中期滞后。可见环保投资对资源环境变化的效应需要时间的证明,不能简单地用当年的投入产出比判断环保投资效益的高低。因此,做我国相关环保投资效益评估时更要关注中长期尺度上的效益,不能短视。

表4 环保投资与资源环境变化综合 指数相关性分析及环保投资滞后效应

3.3 环保投资与资源环境变化综合指数的耦合协调性分析

对我国近年的环保投资占比与资源环境变化综合指数进行耦合关系和耦合协调性分析,结果见图2。

图2 我国2006—2017年环保投资与资源环境 变化综合指数间的耦合关系Fig.2 Coupling relationship between environmental protection investment and the comprehensive index of resources and environment changes in China from 2006 to 2017

由图2可见,从2006—2017年我国的环保投资占比与资源环境变化综合指数的耦合度呈波动上升趋势,且根据表2的评价结果,2006—2013年属于拮抗阶段,2014—2017年属于磨合阶段。二者的耦合协调度也呈波动上升的趋势,其中2006—2009年属于中协调阶段,2010—2017年属于高协调阶段。因此,综合耦合度和耦合协调度得出,我国2006—2013年属于拮抗中协调阶段,2014—2017年属于磨合高协调阶段。

4 结论

(1)2006—2017年,我国基本处于靠增加环保资金投入来改善资源环境状况的阶段,在此期间,资源环境变化综合指数呈先增长后下降趋势,与环保投资的变化趋势基本一致。鉴于我国目前的环保投资水平与发达国家还有差距,因此未来资源环境持续改善仍需要增加环保投资。

(2)近年我国环保投资水平和资源环境变化间存在显著的正相关关系,即随着环保投资的增加,资源环境变化呈现改善趋势,但环保投资对资源环境变化作用存在3 a的滞后期,属于中期滞后。因此,评估我国的环保投资效益不能简单地根据当年的资金投入多少判断效益的高低,要关注中长期尺度上的效益。

(3)我国环保投资与资源环境变化综合指数2006—2013年属于拮抗中协调阶段,这一阶段是我国经济社会发展比较快速的阶段,因此对节约资源、控制污染等方面的资金投入处于稳中上升的水平,2010年我国的环保投资达到近年的最高,占GDP的比例达到1.84%;此后随着经济形势的变化,环保投资水平处于波动下降趋势,由于环保投资水平变化调整,与资源环境变化的关系基本处于拮抗趋于比较协调的阶段。这也可以看出,经济增长和环保投资的力度存在一定的正相关关系,在我国随着经济的增长,环保投资力度基本也相应地加大;2014—2017年属于磨合高协调阶段,这一阶段,环保投资水平未出现较大的跃升和下降,变化比较缓和,因此与资源环境变化的关系进入磨合高协调阶段,这也说明环保投资水平的缓和,使资源环境的变化趋于缓和,二者逐步进入协调发展的状态。因此,我国的环保投资应逐步缓和增长,避免波浪式变动。