社交媒体使用与大学生科学素养

——以科学自我效能为中介变量的实证研究

蒲信竹,王 宇,刘彦廷

在科学传播中,大众媒介是公众科学信息的主要来源[1]。随着移动终端的普及和互联网技术的成熟,社交媒体作为一种基础性的信息工具逐渐嵌入人们日常工作、生活娱乐和社会交往的各个方面,并凭借其独特的双向互动性和对碎片化时间的占有为科学传播注入了新的活力。事实上,中国网民赋予社交媒体厚重的公共话语空间的社会职能,使其超越了单纯的娱乐、信息工具性质,一跃成为社会的主要舆论场,为公众更大限度参与科学议题、与科学权威进行博弈提供了平台。在当前“公众参与科学”转向的背景下,作为对话的科学应该走向何处?公众的科学素养问题成为不容忽视的核心关注点。而大学生作为社交媒体最广泛的参与者和最积极的使用者,也是未来影响社会公共科学事务决策的中坚力量,其科学素养关乎科学传播在社会治理体系中的良好运作。对此,已有研究多从通识教育[2]、科研实践[3]等方面探讨大学生科学素养的提升路径,侧重于对高校现有科学类课程的思考和检视,且多以单一科学素养维度切入,鲜有从媒介使用的视角展开大学生群体的科学素养实证研究。

基于此,本文关注社交媒体使用对大学生科学素养的影响,以新冠肺炎疫情期间的科学议题为例展开问卷调查,构建了以科学自我效能为中介变量,以大学生科学知识、科学意识和科学能力为多维因变量的实证研究模型,深入阐述各变量之间的关系及其作用机制,并为基于社交媒体的科学传播实践提供了一定的参考依据。

1 文献回顾及研究假设

1.1 社交媒体使用与科学素养

科学素养的概念最早在20世纪五六十年代提出,主要用于描述公众对于科学的了解和理解程度[4]。近十几年来逐渐引起国内外学者的广泛关注,相关研究和界定也从不同侧重方向和理论视角展开。其中广为接受的是美国学者米勒的研究,他提出科学素养的“三维理论”,将民众的科学素养划分为三个层次:对主要科学概念和科学术语的掌握,即科学知识层面;对科学的研究过程和方法的了解,即科学意识层面;以及对科学在实际生活中的应用和影响的理解,即科学影响层面。米勒编制的媒介素养测量量表也一直被各国研究者借鉴和使用,对科学素养的研究与探讨产生了深远影响。此后科学素养的测量和评定也随着社会发展不断变化改进。在我国,科学素养作为日常领域中国民素质的重要方面常被解释有多个方面的意义:一种是指个体长期积累的习惯和内在品格,注重体现科学态度以及思考问题时的科学性及批判精神;另一种指短期内的科学技能、实践过程中解决问题的技法和知识,注重科学知识的获得和科学的思维逻辑。

媒介作为人的延伸在助力公众感知世界、获取信息方面发挥着巨大效能。区别于传统通识教育所带来的科学知识提升,媒介使用,尤其是具有自发性、互动性、共享性、即时性等特点的社交媒体使用更能增加公众与政府、权威科学家、自媒体科普博主等科学传播主体的互动,以及对多元立场、观点的科学信息的接触,进而对其科学知识的掌握、科学态度的形成和科学能力的塑造产生影响。已有研究表明,人们对于科学的理解很多来自于社交媒体[5],在社交媒体时代,人们的媒介使用会对其科学素养水平产生影响[6]。基于此,本研究提出研究假设H1:大学生社交媒体使用强度与其科学素养之间显著相关。

1.2 科学自我效能的中介效应

自我效能由美国心理学家班杜拉在20世纪70年代首次提出,主要是指主体对自身及某一行为活动的完成情况的信念与判断。在已有的学习效果影响因素研究中,自我效能多被用于中介变量。例如,有研究发现,科学自我效能可以决定学生在具体学科内的研究投入程度[7];实证研究结果也表明,可选择的非正式科学学习经历与自我效能的积极关系[8];一项正对中国学生的数据分析也通过中介模型证明了科学自我效能的作用[9]。基于此,本研究提出研究假设H2:科学自我效能与大学生科学素养之间显著相关;H3:社交媒体使用强度通过科学自我效能的中介作用对大学生科学素养产生影响。

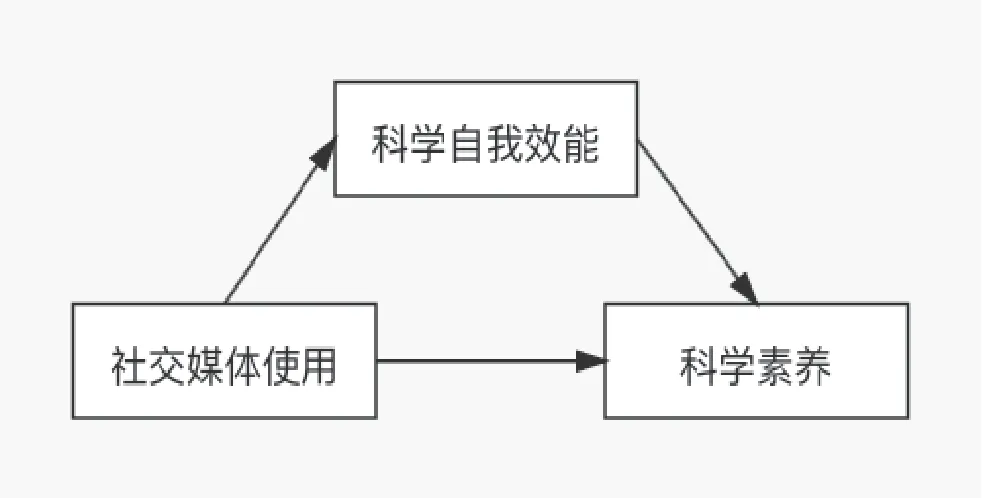

综上,本研究以科学自我效能为中介变量构建了一个简单中介模型(图1),来考察社交媒体使用与大学生科学素养的关系及其作用机制。

图1 简单中介模型

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究在正式投放前进行了30份样本的预调查,根据问卷结果和被试反馈修改了量表的语义和语境。后采用滚雪球抽样法,根据现行的国家教育体系的特点,综合考虑高校等级、类型及地域分布等因素,通过问卷星编制问卷并生成在线链接逐一定向发放。三名来自不同地区的研究员主要依靠人际传播,通过但不限于朋友圈、微信群、微博社区、QQ群等将问卷扩散至全国范围内不同地域、等级、类型的高校大学生群体。本次调查共回收样本327份,删除答题时间60秒以内、选项全部一致等问卷之后,共得到有效问卷302份。

2.2 研究工具

本研究的调查问卷主要分为四个部分:社交媒体使用程度、科学自我效能、科学素养以及人口统计学相关。问卷中除关涉人口统计学、新冠疫情科学知识的部分题目外,均采用李克特量表进行测量,分值从1~5,分别代表“非常不符”“不太符合”“一般”“比较符合”和“非常符合”。所有题目均为必答题,填写无漏题后方能提交。

自变量:社交媒体使用。参考并改编Ellison等针对美国大学生Facebook使用强度编制的社交媒体使用量表[10],修订后的量表共包含6个题目,包括“微博、微信等社交媒体是我日常活动的一部分”“使用社交媒体已经成为我每天必不可少的习惯”“如果隔一段时间不刷微博或朋友圈,我会感觉与外界脱节”“如果卸载了微博、微信,我会感觉焦虑不安”等来测量被试对社交媒体的使用态度。采用李克特5点计分进行测评(1=非常不符,5=非常符合),得分越高表明个体的社交媒体使用强度越高。在本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.876。

中介变量:科学自我效能。依据班杜拉学派理论成果编制科学自我效能量表,共包含5个题目,包括“如果我尽力去做的话,我能够弄明白一些专业的科学知识”“我能应用科学原理分析并解释生活中的现象和问题”“我有自信从事实中提取证据并证明或证伪科学事实或谣言”“面对一个科学难题,我通常能找到几个可行的研究方案”等。采用李克特5点计分进行测评(1=非常不符,5=非常符合),得分越高表明个体的科学自我效能越高。在本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.917。

因变量:科学素养。参考米勒编制的科学素养量表以及2006年国务院印发的《全民科学素质行动计划纲要》确立了科学知识、科学意识和科学能力三个维度,共编制14个题目进行施测。其中科学知识维度涉及传染病类别、传播途径、临床症状、灭菌方式、N95规格等5个单项选择题,答对计1分,答错计0分,得分越高代表大学生对新冠肺炎相关的知识掌握越充分;科学意识则采用“新冠疫苗上市后,我愿意尝试接种”“国家的繁荣昌盛在很大程度上取决于科学技术发展”等5个题目,科学能力则采用“我能够甄别出新冠肺炎疫情期间的谣言”“自己或家人不符合社区防疫工作的行为我能主动上报”等4个题目,均采用李克特5点计分进行测评(1=非常不符,5=非常符合),得分越高表明个体的科学意识或科学能力越强。在本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.913。

控制变量:人口统计学变量。包括性别、生源地(城市;乡镇)、专业学科(艺术类;理工类;经管类;医学类;文史类;其他)、受教育程度(专科生;本科生;研究生)。

对量表的各个测量项进行信度检验,结果显示所有变量的Cronbach α值都在0.87以上,表明各变量有较好的内部一致性,达到了统计学意义上的信度检验水平。采用Harman的单因素分析进行共同方法偏差检验,结果显示,共有4个因子的特征根大于1,数据中并不存在一个能够解释大部分变异的因子。因此,本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

3 研究结果

3.1 描述性统计与相关分析

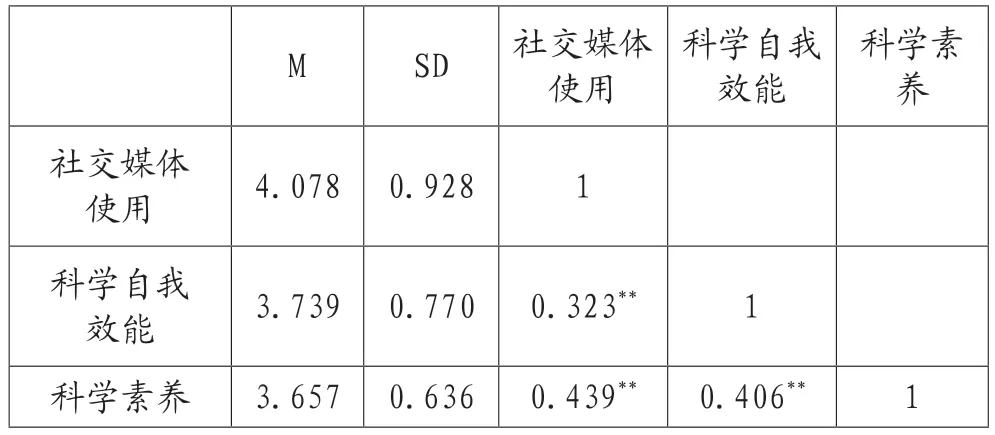

表1展示了社交媒体使用、科学自我效能和大学生科学素养的均值、标准差及Pearson积差相关系数。分析结果表明,社交媒体使用与大学生科学素养显著正相关,假设H1得到验证;科学自我效能与大学生科学素养显著正相关,假设H2得到验证。

表1 各变量的描述性统计和相关性分析

3.2 中介效应检验

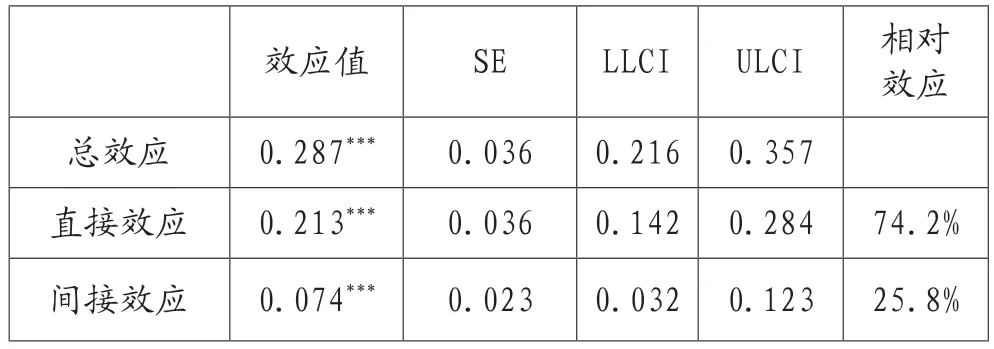

为理解自变量影响因变量的作用机制,我们通过Hayes编制的Process插件中的Model4来检验科学自我效能的中介效应。采用偏差校正的百分位Bootstrap方法,重复抽取5 000次,计算95%的置信区间。如表2所示,社交媒体使用正向预测大学生科学素养的总效应值为0.287(p<0.001),其中直接效应值为0.213(p<0.001),占总效应的74.2%;Bootstrap检验结果表明,科学自我效能在社交媒体使用和大学生科学素养之间中介效应的置信区间(LLCI=0.032,ULCI=0.123)不包含0,说明中介效应显著,且通过科学自我效能中介的间接效应值为0.074,占总效应的25.8%,假设H3得到验证。

表2 中介效应检验

4 结论与讨论

4.1 研究结论

基于社交媒体使用对大学生科学素养的两种影响路径,即直接的影响和科学自我效能的中介效应的分析判断,本研究得出以下结论:

1)直接影响路径:社交媒体使用正向预测大学生科学素养。在控制人口统计变量的基础上,本研究发现社交媒体使用对大学生的科学素养水平具有较强的预测力和解释力。即大学生群体的社交媒体使用强度越大、依赖程度越强,其科学知识、科学意识和科学能力水平更高。该结论印证了媒介使用对科学素养的影响,与以往的研究结果一致。此时,社交媒体接触与使用行为本身已经成为直接作用于科学素养形成的因素之一,且这种直接效应的效应率占比较高。

2)间接影响路径:科学自我效能在社交媒体使用和大学生科学素养之间具有中介作用。社交媒体使用显著正向影响大学生的科学自我效能,即大学生群体在社交媒体使用过程中通过与多元科学传播主体的互动、对不同观点立场科学信息的接受和解读,在一定程度上可以促进其自我成功感和自信的获得;科学自我效能显著正向影响大学生科学素养,即大学生群体的科学自我效能越高,其科学素养水平越高,这说明科学自我效能是科学素养水平的重要影响因子。综合上述研究结论可知,科学自我效能在社交媒体使用和大学生科学素养之间起到部分中介作用。

4.2 对研究结果的讨论

大学生群体作为社交媒体高使用率、高黏性的主力军,早已将微博、微信当成日常生活与学习中传播信息、维护关系、情感表达和自我呈现的主要平台。社交媒体使用对大学生群体的影响也引起了国内外学者的广泛关注。基于以上研究结论和发现,我们针对大学生群体科学素养培育提出以下几点建议:

第一,加强媒介素养教育。现代大众传播不可避免的存在负面作用,作为大学生群体重要的科学信息来源的社交媒体也不例外。它既可以与我们的日常生活良性互动,也能与其陷入恶性循环。借助社交媒体提供的平台,科学传播中多元意见得以在公共场域内实现交流互通,但同时虚假信息、谣言甚至迷信等也同样获得了传播的助力:在信源上,许多虚假谣言多借官方之名散步不实信息,在公众碎片化的阅读习惯加持下,核实成本变高;在内容上,部分真实掩盖了重要结论的误导,公众易陷入逻辑陷阱;在叙事手法上,结合弱势群体、社会痛点的耸动性风格也让虚假谣言的传播力更强。这些都对大学生群体的信息甄别、科学学习等活动造成阻碍,并可能导致其科学态度和立场上的偏差。因此,在规范自媒体内容生产和监管审查的同时,高校也应将媒介素养教育纳入思想政治工作体系,引导学生辩证看待社交媒体的“双刃剑”作用,正确分辨社交媒体上呈现的各类信息,既能利用技术性媒介进行数字化生存,又能清晰地认识到其危害并兼顾媒介化生活和现实生活的平衡。

第二,重视科学自我效能的培育。拥有较高的自我效能能够激发大学生群体探究科学问题的热情,促使其自主在科学议题下的学习态度,并持续发挥积极效益。对此,可行的办法是,教育工作者在课堂教学中提高科学议题的讨论比重,将理论知识与热门科学讨论话题相结合;举办相应的科学主题活动,营造轻松愉快的科学知识普及和讲授环境,增加学生群体的科学议题参与度,在科学兴趣的引导下养成自主学习的习惯的能力,进而提高科学自我效能。综合科学自我效能的提高,大学生群体的科学素养才能更好地得到促进。作为整个过程路径模型的“催化剂”,科学自我效能并不作为我们传播科学信息的终点,课堂教学也仅能为大学生科学素养提升起到锦上添花的辅助作用,关键在于学生对于科学知识、科学能力的渴求和主动挖掘信息的动机及深层次的学习行为。