从建筑的类型到空间的类型

——城市空间作为历史传承的载体

蔡永洁 Cai Yongjie

1 引子:难以捉摸的空间

今天的学术界早已习惯将空间作为建筑学的核心来把握,但这种观念直到现代主义建筑思想普及以后才获得正统地位。因此,科林斯(Peter Collins)认为赖特(Frank Lloyd Wright)之所以伟大,是因为他“采取了空间,才与他同时代的其他的伟大建筑师们(如佩雷等)显得不同,并成为20 世纪第一位伟大建筑师”。[1]

在西方,对空间的认知经历了一个发展过程,学者们也曾因此长期争论不休。19 世纪20 年代,现代主义的思想家们还热衷于讨论建筑学的核心到底是建筑实体还是空间。为此,吉狄翁(Siegfried Giedion)曾专门撰文,把空间称为“无法把握的、不可见的空白”[2]。直到19 世纪60 年代,许多人还始终认为空间造型就是实体的表达①对于巴特来讲,建筑造型就是实体的塑造,并非空间的造型;而玖迪克则将空间几何建立在表达实体的位置和相互关系的三维体系上:长度、宽度和高度,即可被感知的空间是三维的。[3,4]。而中国的老子早在2 000多年前就发现“凿户牖以为室,当其无,有室之用”(《老子》),精辟地道出了空间现象的真谛,即空间离不开实体的存在。

对城市而言,空间依赖于建筑物的存在。然而,要把观察的眼睛完全聚焦到空间上,不受建筑物存在的影响,并非易事。在科学革命之前,即使已经出现了不少有关城市空间的研究成果(维特鲁威、阿尔贝蒂、帕拉迪奥),但从未形成具体的空间分析方法。

2 城市空间作为研究对象:从诺利地图到卡米洛 · 西特

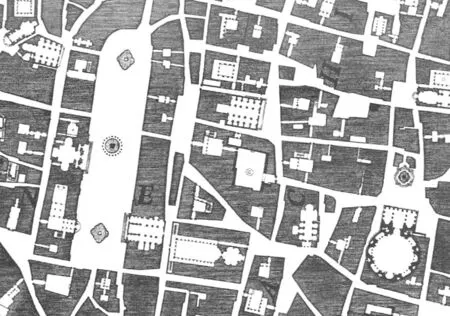

2.1 诺利地图:被正过来的世界

在城市研究领域,能展示这种从实体到空间的视线转换的最早的空间分析图是诺利(Giambattista Nolli)地图,一份来自1748 年的描绘罗马城市空间状况的地图(图1)。今天,这份地图被学界奉为圣物,常被拿来讨论空间。它的伟大之处在于转换了人们习以为常的建筑实体观察模式,将视线移向了那个看不清、摸不着的城市空间。诺利的表述方法其实很简单,就是把建筑物涂黑,将城市空间留白。这样,如今被广泛运用的进行图底分析的黑白图就诞生了。

诺利地图强调城市公共空间体系,即街道网络与广场。它将城市描绘成一个由轮廓清晰的建筑实体定义的开放空间系统。在这份地图中,普通建筑存在的意义仅限于定义城市空间,它们自身的特质被系统性地忽略,描绘成了均质的深灰色。建筑内部一些微不足道的庭院,因为它们对城市空间无足轻重,也被忽略。只有那些重要的公共建筑,如教堂、神庙、巴西利卡等,在图中展示出内部的空间构造,并表达出它们与外部广场或街道的关系。显然,在诺利看来,城市空间是可以延伸到这些重要的公共建筑内部去的。

诺利地图的另一个特点是,建筑物所覆盖的范围比城市开放空间更大(这一特质被现代城市颠覆了)。也就是说,建筑的密度决定性地影响了空间的品质。城市空间的形态依靠密集的建筑实体被勾勒出来,地图给人一种正负关系反转的感受。即看不见的城市空间终于看得见了,其中最醒目的是纳沃纳广场(Piazza Navona)。空间成了图形,这就是诺利地图的革命性和魅力所在。

2.2 西特:打开城市空间的窗户

继承诺利地图的衣钵并将之发扬光大,学术界必须等待将近一个半世纪,直到奥匈帝国的首席规划师卡米洛 · 西特(Camillo Sitte)出现。1889 年,这位在欧洲被尊为“城市设计鼻祖”的人在维也纳出版了《艺术原则下的城市设计》(Der Staedtebau nach seinen kuenstlerischen Grundsaetzen)[5],他从许多视角改变了城市认知。

西特的重要贡献在于首次系统地研究了欧洲传统城市的开放空间,而且运用了诺利地图的分析方法。其次,西特在书中热情赞扬了以中世纪为代表的欧洲传统城市空间的优秀品质,以及蕴藏在这种空间中的人文精神,对工业化的现代城市进行了尖锐的批判,并提出了具体的改造设计方案。更关键的是,西特首次运用了“城市设计”这一概念,把城市的第三维度引进了城市研究中。他通过几乎遍及整个欧洲的无数案例,详细分析了以城市广场为代表的传统城市的空间特质。他指出了这种传统空间里各种不同建筑的元素之间的有机关系,广场空间中央不设置构筑物的重要性,广场空间的围合性与道路走向的关系,广场大小及形式与城市的有机关系,等等。他特别强调了所有这种关系的自然性、有机性,这些就是他所倾心向往的“美”及“艺术”。

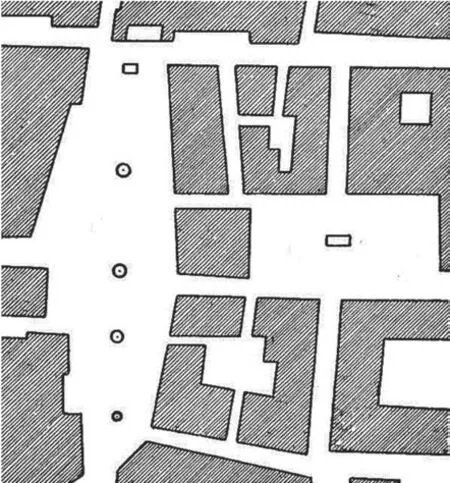

在西特那里,诺利地图完全复活了。书中汇集的大量城市空间案例基本上全部以图底分析的方式呈现,建筑的存在只是为了表达街道和广场,建筑的自主性被大幅降低。和诺利一样,西特常常把重要的建筑加以强调,用黑色标识,普通建筑则用灰色;一些重要的建筑元素,如连廊、过街楼等,也专门进行了描绘。显然,在西特的眼中城市元素是有等级的。但这一原则的运用在一些地方也出现变化,比如维罗纳(Verona)城市中心区,广场周围的建筑不做任何区分,整个图示显得尤其均质,建筑自身的组织方式完全缺少表达,广场却因此更加突出了(图2)。

图1 诺利地图:罗马城市中心局部1748(图片来源:李梦然、冯江《诺利地图及其方法价值》,《新建筑》2017 年第4 期第13 页,作者删除了原图中的文字标识)

图2 西特的城市空间分析图:维罗纳城市中心区(图片来源:Camillo Sitte. Der Staedtebau Nach Seinen Kuenstlerischen Grundsaetzen. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 1983: 60)

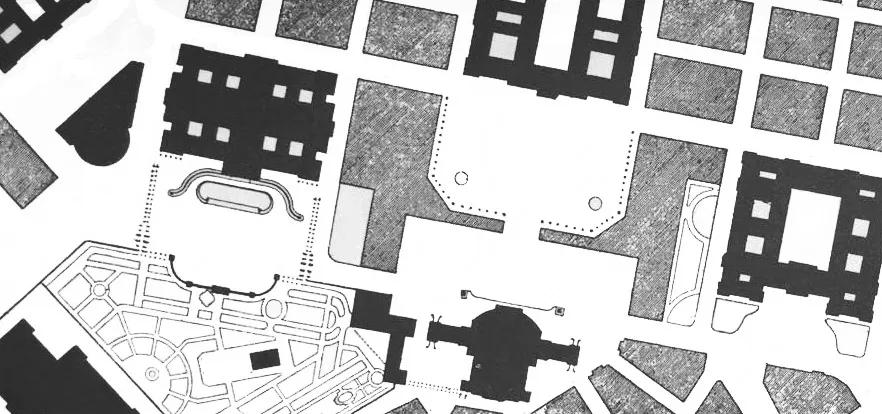

图3 西特:维也纳城市中心区改造设计1889(图片来源:同图2 ,第177 页,作者删除了原图中的文字及道路中的有轨电车轨道标识,并缩小了范围)

西特对现代城市的关注不仅仅停留在批判上,他还为维也纳城市环道(Ring Strasse)的皇家建筑群区域提出了改造设计方案,针对现代城市空间缺乏形态、尺度过大的问题,他通过因地制宜的建筑补充对松散的空间进行了加密,从而重新建立起小尺度的街道与广场。设计图清楚地呈现了建筑的等级,既有的皇家建筑被涂成黑色,补充的建筑则用灰色斜线填充,空间组织围绕皇家建筑展开的逻辑非常清晰(图3)。为塑造城市广场形态,建筑的形态有时则变得非常复杂。在这份改造设计图中城市设计的方法已经初见端倪:一是建筑的形态服从城市空间的形态,二是普通街坊单元通过理性的组织(重复)构建城市空间系统。

西特引导人们将观察的目光完全转移到了城市空间。他告诉学界,城市的主角是空间,而不是建筑,建筑只是建构空间的元素;但他也没有说明这些建构城市空间的建筑的具体组织方式。或者说,西特打开了城市设计的窗户,但他并没有系统地阐述建筑是通过何种组织方式来建构城市空间的。要解决这一问题,学界还得等待半个多世纪。

3 从观念到方法:战后欧洲新理性主义类型学中的城市空间

3.1 意大利类型学的城市建筑

以罗西(Aldo Rossi)和格拉西(Giorgio Grassi) 为代表的意大利类型学理论尝试建立城市和建筑之间的联系,他们肯定了建筑秩序的自治性,认为类型可以在时间演变中延续下来。罗西的《城市建筑学》(1966)奠定了当代类型学的理论基础,他认为“类型与某种形式和生活方式相联系”,与集体记忆相关,是对所有建筑进行分类和描述的形式常数,从而可以把建筑外观的复杂性简化为最显著的特性,成为不能再被简化的元素。他认为城市是一种拥有结构的建筑,它通过一种组织原则来呈现,这个永恒的原则就是类型。罗西通过几何原型的历史联系,通过“城市建筑体”的概念,用“类型”将建筑与城市关联起来,从而为城市与建筑构建了一套自身的发展结构[6]。穆拉托里(S. Muratori)在《威尼斯城市历史的引证运作研究》中认为,形态与类型具有可操作性,强调表达历史文化与精神内涵的建筑类型在时间上的连贯性,提出类型过程概念,并探讨类型如何通过历时演变,发展变化成为各种特定时期的变异体[7]。其弟子卡尼吉亚(Gianfranco Caniggia)在《解析基本建筑》中,讨论了形态类型学分析的基本工具,这一完整的城市阅读工具包含了房屋类型、城市肌理、街区和城市形态四个层级[8]。这些意大利的研究成果相互间形成互补。

图4 罗西、格拉西:蒙扎圣罗卡的住宅小区设计竞赛1966(图片来源:Arnell P, Scully V.J,Rossi A, et al. Aldo Rossi, Buildings and Projects. RizzoliIntl Pubns, 1985: 63)

图5 罗西:托斯卡纳商务中心设计竞赛1966(图片来源:同图2 ,第165 页)

图6 格拉西:慕尼黑Hypo 街区改造设计竞赛1994(图片来源:Wettbewerbe Aktuell, Freiburg: Verlagsgesellschaft mbH, 1994: 41)

实践上,罗西和格拉西在1966 年合作完成的意大利蒙扎圣罗卡住宅小区竞赛设计(Monza, San Rocco Housing Competition ),是对“院落建筑”类型的抽取、重组和变形。他们先将两层院落作为基本类型建立起空间单元,确定基本的空间尺度,两个更大的院子被放置在中心,构成了整个住区的公共部分。这些空间元素均被抽象成类型,而总体组合方式则出自对传统经验的批判性思考,形成一种与传统相关联,又具有明显创新的空间类型(图4)。11 年之后,在弗洛伦萨的托斯卡纳商务中心(Business and adminis trative center for the Tuscan Region)设计竞赛中,罗西几乎完整再现了蒙扎圣罗卡的“院落建筑”类型(图5)。但这次与上次一样,设计的地点都是在郊区。也就是说,两次设计方案因为城市环境的缺失很难体现院落建筑类型与城市的关系。但也正因为两个项目功能定位的截然不同,更充分地展示了类型的自主性,而这恰好是罗西所强调的。

纵观罗西的建筑与城市设计实践,他从未用黑白图进行过空间分析与设计成果表达。他的目光始终停留在那个“城市建筑体”上,即城市空间建构单元的组织方式与类型学特征。他的同胞格拉西参加的另一次城市设计竞赛展现了与蒙扎圣罗卡小区同出一辙的思路与方法。1994 年,在慕尼黑举行的一次世界顶级设计竞赛中,面对市中心Hypo 街区的改造课题(Hypo-Areal Theatinerstrasse Munich),格拉西再次提出了一个高度抽象的院落类型作为回应复杂旧城环境的方案。院落的高度简练与复杂的环境形成对话。非常引人注目的是,这个庭院组合在北端被打开,正好与街对面的既有建筑形成呼应,巧妙地营造出一个完全向城市开放的庭院。格拉西用简单而又精准细腻的语言赢得了竞赛第四名。他在总图表达上特意进行了图底反转,仿佛是要刻意突出其“庭院”的主题概念(图6)。

格拉西的这个竞赛方案还原了庭院与街道肌理,从历史环境中抽象出来的庭院类型包容了商业、居住和办公三种功能,被有机地置入城市空间,与保留建筑有机衔接,但却没有失去其自主性。“城市建筑体”服务城市空间的逻辑完整清晰,空间主题得到了升华。

3.2 空间优先的德国城市改造

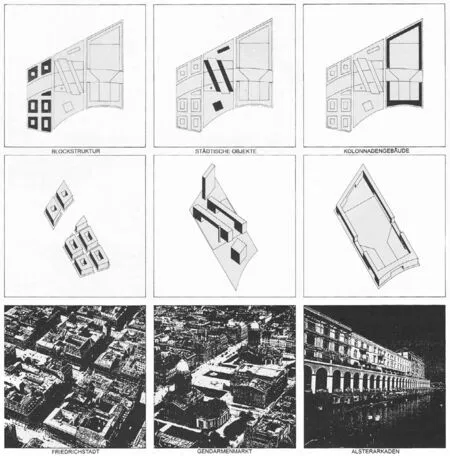

类型学思想在城市设计领域的大规模、系统性实践发生在德国,因其特殊的时代条件柏林成为了城市改造的大型试验田。两德统一前夕,为振兴衰退中的城市中心区,重新让“内城作为居住场所”,西柏林策划了第二次国际建筑展(IBA Berlin 1987)。

图7 克莱胡斯:IBA 的城市空间修补1987(图片来源:Joan Busquets, Dingliang Yang, Michael Keller. Urban Grids, Handbook for Regular City Design. ORO Editions, 2019: 417)

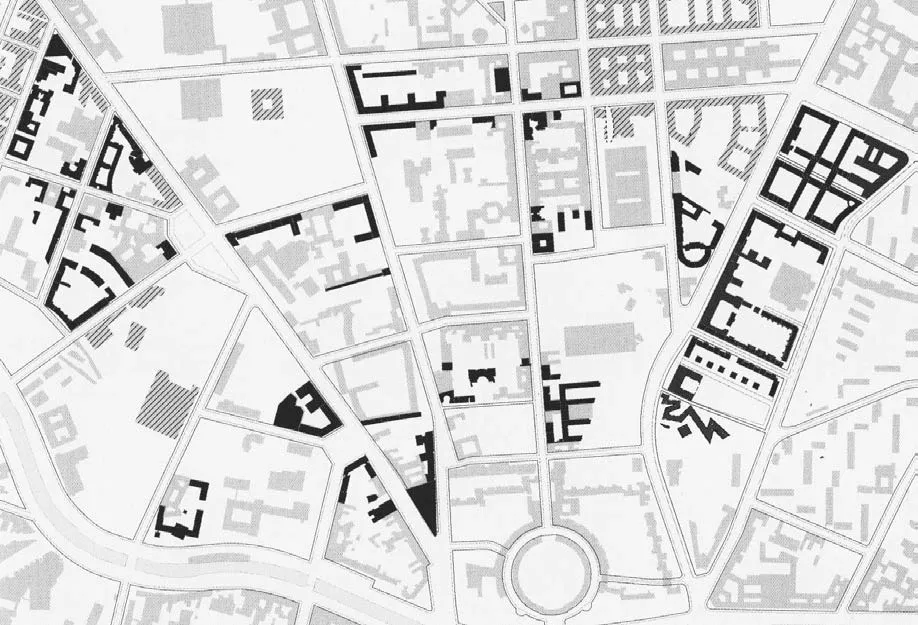

这次国际建筑展可以看作是对20 年前的第一次国际展的全面否定与修正。在第一次国际建筑展中,第一代大师们的集体亮相留下了一批自我展示的缺失城市语境的现代主义建筑。第二次国际建筑展力图推进柏林的城市更新与修补,主要策展人克莱胡斯(Josef Paul Kleihues)总结出“谨慎的更新”和“批判的重构”两个策略。具体而言,这次活动的关键之处在于推崇街区结构优先于单体建筑的原则,在尊重历史的基础上修复城市空间,重塑街道、地块,实现居住与其他功能的混合。在这次大型城市改造实践活动中,后现代大师们被要求严格遵守空间规则,建筑设计必须服从城市空间,类型学的设计方法成为一种传承地域特色、展示文化自觉的重要手段,也为现代城市空间的多元发展进行了探索。IBA1987 的这种空间修补策略为柏林统一后的持续发展定下了基调,是战后欧洲新理性主义城市思想的集大成者(图7)。

在德国,最能体现战后新理性主义思想的代表人物是温格斯(Oswald Mathias Ungers)。相比罗西,温格斯对传统类型的提炼更加抽象、简单,更加具有城市适应性。两德统一之后,由于柏林城市空间改造升级的巨大需求,类型学的城市设计思想找到了实践的场地。在1992 年的波茨坦广场城市设计竞赛中,温格斯延续了他一贯的尊重历史与回应现实的态度,系统地展示了他的类型学设计思想。方案呈现了三种源自历史的类型元素。一是三张不同时期的城市地图反映出来的重要城市道路网络、街坊网格和土地划分网格,这三个层次的网络成为设计中切分地块与组织空间的基本依据。二是源自基地旁边腓特烈城区的规整街坊,他的关注点是这些街坊的尺度以及组织方式,从而落实街道以及广场的形态与尺度。三是穿插在街坊之间的高层建筑,它们让人联想起意大利圣季米利亚诺(San Gimignano)林立的家族塔,自由地围绕轴线和广场布局。高层建筑与街道、街坊的空间关系处理看上去常常显得无理,暗示了温格斯的漫不经心。内心深处,温格斯一定是漠视这些高层建筑的,因为它们破坏了精心设计的城市开放空间体系。在模型的制作中高层建筑被处理成透明的,显然是故意让人忽略它们的存在。不得不说,这些高层建筑显得是那样的多余,因为即使没有它们,温格斯单纯依靠多层的街坊已经完成了设计意图的表达(图8-图10)。

三年之后,在1995 年的柏林中央火车站(Lehrter Bahnhof)区域城市设计竞赛方案中,温格斯再次展示了他的一贯主张,但这次更为灵活。基地位于德国柏林市中心的施普雷河(Spree)的中部,要求围绕GMP 设计的柏林中央火车站,完成站区周边区域的城市设计。在这次分两轮进行的竞赛中,温格斯均以绝对优势获得第一名。他提取了德国大城市中常见的三种空间元素,街坊(柏林腓特烈区传统的街区结构)、设立体(辛克尔的柏林宫廷剧院)、滨水骑楼(汉堡的阿尔斯特骑楼柱廊),并将这三种类型元素巧妙地组合进站区空间,重构了大城市特有的多元空间结构。结合施普雷河湾的走势,这三种类型自西向东依次排开,以回应周边城市环境并创造出不同的空间品质。由庭院街坊所构成的小尺度元素与地块南侧的城市肌理保持一致,顺应地形做出适当形态调整;两个高层建筑使中央火车站南北广场的开放空间获得标识性,并与火车站大楼形成空间形态与尺度上的呼应;骑楼柱廊的围合将河面、站台纳入相对内向的环境,对内部活动进行了限定。这三种元素类型通过开放空间进行连接,并置在一起,成就了城市空间的多样统一,再现了德国传统城市典型的空间特质(图11-图13)。该方案的胜出,无疑因为其简单和有力,以及对历史的尊重和对类型的准确把握,这一点在统一后的柏林城市重建中被赋予了特别重要的价值。

图8 温格斯:波茨坦广场城市设计竞赛三要素分析(图片来源:Oswald Mathias Ungers: Architektur 1991—1998, Stuutgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1998: 28)

图9 温格斯:波茨坦广场城市设计竞赛模型1992(图片来源:同图8 ,第26 页)

图10 温格斯:波茨坦广场城市设计总图1992 (图片来源:Martin Kieren, Oswald Mathias Ungers. Zurich:Atermis Verlag AG, 1994: 215)

同样,希尔默和萨特勒(Heinz Hilmer,Christoph Sattler)的波茨坦广场城市设计实施方案也是通过传统街坊的重构,不失内涵地重新诠释了德国城市的空间传统。为提升容积率,街坊与高层的组合成为设计师的被动选择。由科尔霍夫(Hans Kollhoff)设计的柏林亚历山大广场重构城市设计方案也是二者的结合,它延续了历史街区的基本特点,又为更高强度开发创造了条件(图14)。所以,尽管柏林经历了不同的发展阶段,但二战以后,特别是国家统一之后的建设思路,总体上延续了城市的空间传统,不论谨慎的更新,还是批判的重构,柏林城传承了自身的空间文化,但又不失创造性(图15)。

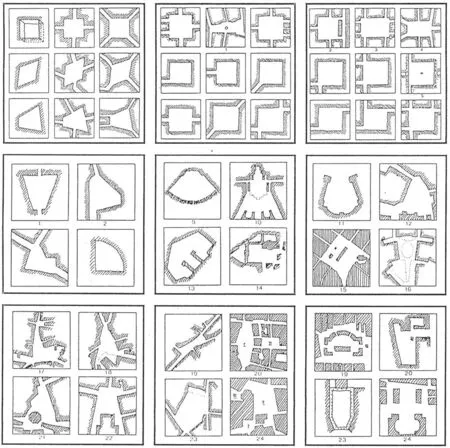

3.3 诠释历史的克里尔新城空间

克里尔(Rob Krier)主张传统城市主义的当代诠释,运用传统空间类型进行城市更新改造与营造新城。早期,在《城市空间》一书中,他从类型学视角系统研究了城市空间的形态学价值,并将形态与城市的传统联系起来[9]。他的空间类型分析图彻底忽略了建筑,将空间作为唯一的描绘对象,是城市空间研究的极致。在斯图加特市区重建方案,在柏林、海牙的中心区重建方案,以及其他一系列新城设计实践中,通过传统城市空间的类型挖掘,形成了一种清晰的基于空间类型学的城市设计方法。

图11 温格斯:三种传统空间元素类型提炼及其演绎(图片来源:同图8 ,第86 页)

图12 温格斯:柏林火车总站区域城市设计总图1995 (图片来源:http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/hauptstadt/dokumentation/en/wettbewerbe/lehrter_bhf.shtml)

图13 温格斯:柏林火车总站区域城市设计模型1995(图片来源:同图8 ,第89 页)

图14 科尔霍夫:柏林新CBD 城市设计模型2014(图片来源:2016 年蔡永洁摄于柏林城市规划展览馆)

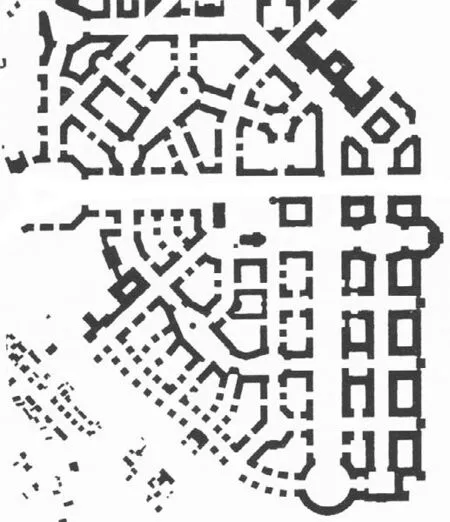

图15 城市设计教科书:柏林城市黑白图(局部)(图片来源:Inga Mueller-Haagen, Joerg Simonsen, Lothar Toeben. Die DNA der Stadt, Ein Atlas Urbaner Strukturen in Deutschland. Mainz: Verlag Hermann Schmidt, 2014: 180)

图16 罗伯 · 克里尔、克里斯托夫 · 科尔:柏林K 城总图(图片来源:阿德里安 · 考夫卡、温迪 · 科恩《柏林建筑》,辽宁科学技术出版社2001 年版第108 页)

图17 罗伯 · 克里尔的城市空间形态类型1975(图片来源:Krier, Rob. Stadtraum in Theorie und Praxis: Beispiele der Innenstadt Stuttgart. Stuttgart, 1975: 图25 、26、1、45、55、56、68)

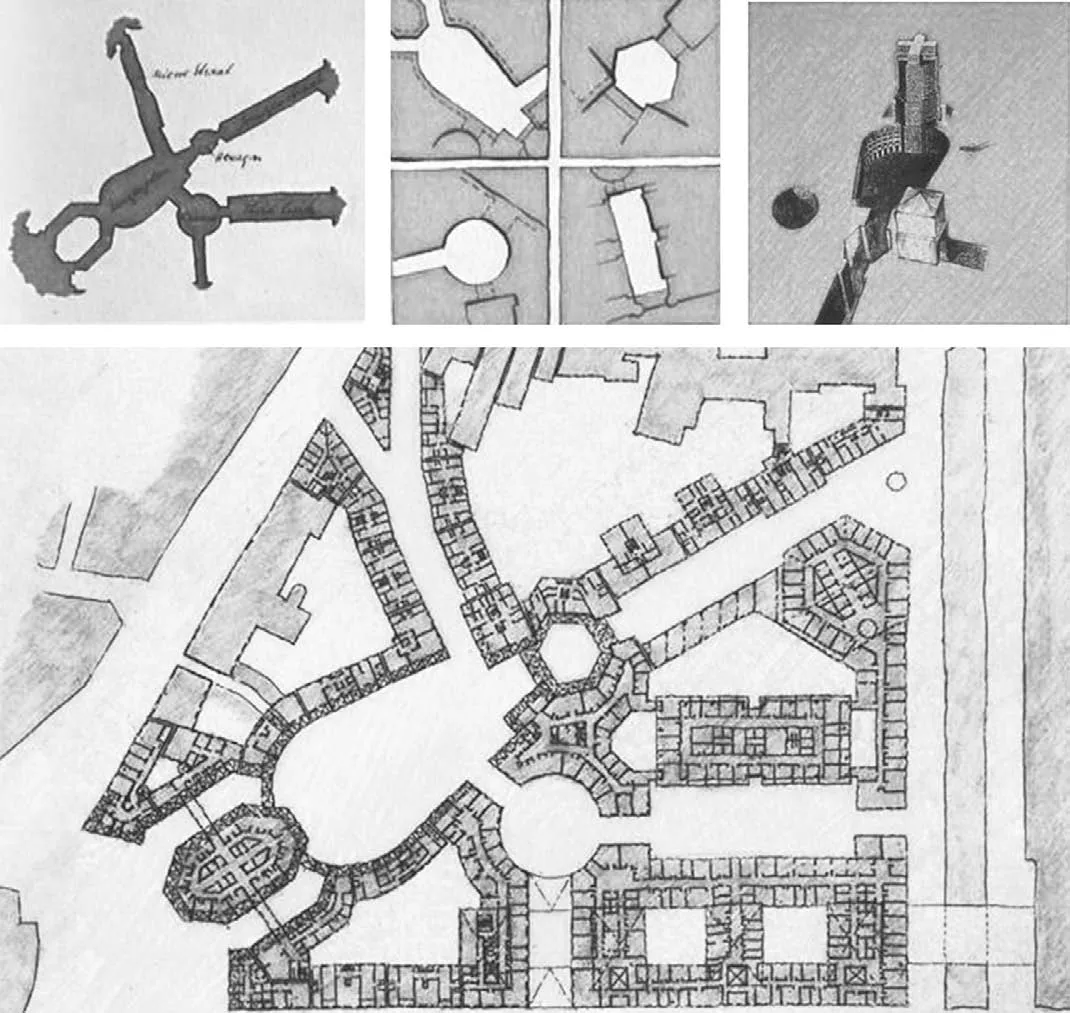

图18 罗伯 · 克里尔:海牙BANK 居住区的设计草图1997 (图片来源:罗伯 · 克里尔《城镇空间,传统城市主义的当代诠释》,江苏凤凰科学技术出版社2016 年版第149、151 页,经作者编辑整合)

克里尔的类型学显然与罗西有着本质的区别。如果说罗西的类型学是“城市建筑学”,即构成城市的建筑物;他的则是“城市空间学”,因为直接聚焦空间,探寻城市开放空间的类型学传统及其在今天的价值。通过建筑和城市的统筹,他建立起一个城市空间系统的系列类型,提出在城市网络中创造广场、街道及其人文功能的方法(图16)。克里尔的类型学一方面有容纳灵活性和变化的普遍特征,另一方面有建立城市空间和建筑延续性的精确形式:这是对功能技术至上的城市的批判。在荷兰海牙BANK 居住区的设计草图中,可以看出他这种特别的逻辑视角,他的目光完全凝聚在具有历史意义的广场和街道类型上,看不清、摸不着的城市空间变得准确而又清晰(图17)。他与科尔(Christoph Kohl)在柏林K 城(Kirchsteigfeld)的设计中,借鉴欧洲传统的周边式街坊,营造了一个结构清晰、类型明确而又丰富、步行友好的城市环境(图18)。

4 类型学的中国实验:上海老城厢改造

欧洲的类型学理论与城市设计实践显示,城市开放空间可以作为城市历史文化传承的有效手段,不仅体现在旧城更新与改造中,也可以在新城建设中运用。为验证类型学策略的普适意义,笔者在指导2020 年硕士研究生毕业设计中,以上海老城厢更新改造为题,尝试了两种不同类型的设计研究。“谨慎的更新”选择老城厢内异常复杂、空间秩序缺乏的凝和路西街地块,“批判的重构”则选择已全部拆除的紫华路地块。两种模式均以老城厢的风貌保护和居住条件改善作为双重前提,探寻具有传承价值的空间体系,通过工作和居住的混合,提高容积率(从1.2 提升至2.5),达到单元居住面积的提升。两个设计均以延续小尺度、高密度的老城厢空间传统为目标,在风貌和民生之间寻求平衡。

(1)谨慎的更新:类型的重新演绎

凝和路西街地块是代表上海老城厢的一类典型地块,它以空间情形复杂、建筑类型混乱、密度过高为显著特点。地块内部街巷异常狭窄,迷宫般错综复杂,是长期以来加扩建和改建的结果。针对这一特点,设计中主要把握了三个环节:一是提取街巷体系,二是选择建筑类型进行置入,三是控制建筑与空间的尺度。

在对空间现状进行细致分析之后,首先总结地块内部街巷空间(毛细血管)的基本特点,试图还原其空间体系特征,然后是甄别可以保留的建筑。街巷系统作为更新和改造的依据,被谨慎地保留了下来,再对其进行梳理完善,特别是内部庭院被适当扩大,以满足必要的邻里交往需求与改善采光通风。保留的建筑被修缮,新置入的建筑全部采用“基座+躯干”的设立体类型。这种设立体式建筑取材于地块本身,一般自由地穿插在老城厢内,有些甚至是违章而建,它们为老城厢空间的自由多变,甚至无序,提供了支撑。基座(商业+办公)延续老城厢低层的建筑高度,以保持老城厢的传统尺度;躯干(居住,控制在24 m 以内)则是提升容积率的必要措施。新建建筑增加了建筑高度,但因其较小的单体尺度而具有良好的空间适应性,可以见缝插针地置入,灵活地利用缝隙空间,同时唤起老城厢那种充满偶然性的自由街巷的回忆(图19-图21)。

(2)批判的重构:建筑类型的创新

今天的老城厢,除去过去已经被改造的地块外,还有少量地块已经拆迁多时。由于一直没有合适的改造方案,地块空置至今。这一类地块集中在老城厢东北区域,紫华路地块就是这一类型的代表。因为建筑已经全部被拆除,该地块为探寻一种更为主动的改造策略提供了条件。

老城厢,乃至整个老上海的主要建筑类型是里弄,这种建筑类型在老城厢仍有大面积存活,成为老城厢空间类型的重要载体,也在一定程度上确定了老城厢的风貌。因此,紫华路地块的改造以里弄建筑类型为基础,在其上部叠加一套水平旋转了90°的空中里弄系统。两套系统在空间上形成互补,转译重组生成一种新型的“交叠里弄”。交叠里弄由上下两层里弄组合而成,下部两层的里弄提供商业和工作空间,上部里弄则主要为居住功能,上下里弄可以形成居住和工作的联动,再现下店(工作)上住的传统模式,为老城厢的可持续发展提供新的动力。从空间上看,两层里弄都非常好地延续了传统里弄的空间特点。尽管建筑总高度被提升至4-5 层,但由于被分成上下两个系统,延续了传统的小尺度,使人仍然能分别在不同层面感受到传统里弄的空间特质。此外,由于上部里弄系统旋转90°架在下部系统上,使其在下部系统中的空间感知具有传统的过街楼效果。这样,里弄空间既得到了传承,又进行大胆的革新,实现了风貌传承和容积率提升的双重目标,为居住条件的改善提供了保障(图22-图24)。

图19 老城厢谨慎改造:凝和路西街地块区位与建筑类型选择(图片来源:周军《风貌保护和居住条件并重的旧区改造——上海老城厢凝和路西街城市设计研究》,附录第10、12 页,2020 年同济大学硕士学位论文,作者重新编辑)

图20 老城厢谨慎改造:凝和路西街地块街巷体系与建筑肌理前后比较(图片来源:同图19 ,附录第6 页,作者重新编辑)

图21 老城厢谨慎改造:凝和路西街地块设计模型(图片来源:同图19 ,附录第3 页)

图23 老城厢批判重构:紫华路地块的街巷体系分析(图片来源:同图22 ,第58、67、69 页,作者重新编辑)

图22 老城厢批判重构:紫华路地块区位与建筑类型选择(图片来源:庄铭予《基于类型学的风貌传承——上海老城厢紫华路地块空间再生》,第43、64、76 页,2020 年同济大学硕士学位论文,作者重新编辑)

图24 老城厢批判重构:紫华路地块设计模型(图片来源:同图22 ,附录11)

5 总结:空间作为城市特质的载体

诺利开辟了空间分析的先河,西特发扬了这种传统,并确定了城市设计的基本视角:即空间,而不是建筑,才是城市的主角。从罗西、温格斯到克里尔,我们可以看到类型学思想在关注点和实践上的差异。罗西的类型学思想影响广泛,但它并没有对其概念进行明确定义,可以感觉到的是,他的类型学是“城市建筑”的类型学,在他的实践中,建筑的类型也从来没有与城市的空间产生直接的对话。以温格斯为代表的德国战后新理性主义建筑师们完成了建筑类型学的城市实践,他们既提炼了建筑类型,又营造了城市空间,实现了建筑类型与空间类型的统一。克里尔则几乎忽略了建筑的存在,在他的眼中只有空间和空间的类型。他的城市设计聚焦看不清、摸不着的城市空间,建筑仿佛失去了存在感,空间的意义却完整地展现了出来。

显然,罗西和克里尔构成了城市研究的两种极致。如果城市空间是城市中更为重要的那个元素,那么建筑存在的意义就是定义空间,建筑的类型就必须为空间的类型建构提供支撑。按照这样的逻辑,我们通过上海老城厢的改造设计研究,证明了这种基于建筑类型建构城市空间类型的可能,使空间作为一种独立体系获得类型学特质,并因此获得传承。