对话罗怀臻:田汉是一个时代的文化丰碑

游暐之

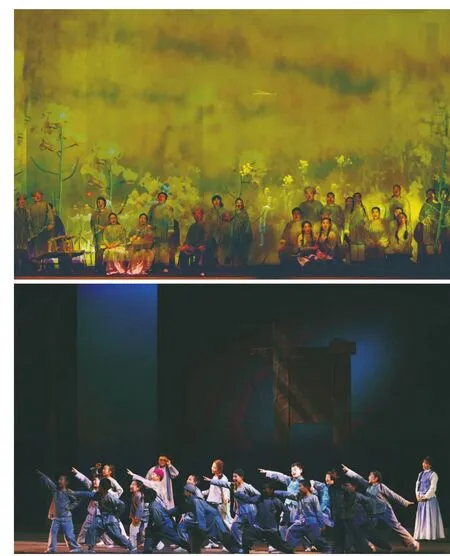

田汉,中华人民共和国国歌的词作者,这首在86年前为电影《风云儿女》所写的主题歌《义勇军进行曲》,后来成为所有中国人心中最神圣和庄严的国家象征。 2020年10月1日、2日,上海歌剧院原创民族歌剧《田汉》在上海大剧院首演。剧末,当舞台上国歌响起,背景帷幕呈现一片正红色的时候,台下观众激动的情绪也达到了高潮。

罗怀臻,著名剧作家,中国戏剧家协会副主席,中国文艺评论家协会顾问,上海市剧本创作中心艺术总监。罗怀臻还有一个头衔,那就是中国田汉研究会副会长。民族歌剧《田汉》正是在罗怀臻的倡议和推动之下,历时三年,最终搬上舞台。

游暐之:今天以田汉先生为题材来做一部歌剧,您认为最大的意义在哪里?

罗怀臻:我想这可以从两方面来谈,一是作为文化人的田汉,一是作为剧作家的田汉。首先,田汉先生作为一位前辈的文化人,一直是我们晚辈敬仰的风标,是一个令人敬仰的公众形象。从某种意义上说,田汉参与创造了一个时代的文化,也就是“五四”以来的新文化,而且田汉先生和别的文化人还有所不同,田汉先生才华横溢,在多方面都有建树,他以一位文化人的身份,从事着文化活动、文化创造、文化写作,田汉并不是一个单纯的写作者。我们谈到田汉先生,会想到一个时代。田汉先生正是代表那个时代的一帧书签,通过他,我们可以读出那个时代,读懂那个时代。

罗怀臻的老师陈西汀生前曾与田汉先生有过交往,常给罗怀臻讲田汉的故事。说起田汉,陈西汀总是讲“田老大”如何如何,罗怀臻当时很不解,就问这个“老大”是按照什么排序的,是指在行业中位次吗?陈西汀说,所谓老大,是田汉身上那种气场和气质,是老大的胸怀、老大的担当、老大的凝聚力。田汉不是靠职位、权势来做事,是靠他的人格魅力和过人才华,他在哪里,哪里就是中心,他越随和,大家越尊敬他。

多年前,罗怀臻在上海越剧院为傅全香老师创作作品的时候,傅全香也会经常与罗怀臻聊到田汉、安娥,创作中,傅全香经常说的一句话就是:如果是田汉,你觉得他会怎么写呢?

或许正是这两层私人的情感渊源,让罗怀臻对于田汉先生一直怀有一种特殊的情愫。2005 年,中国戏曲学会编辑出版了一套《当代百种曲》,选取了新中国成立以来50 多年里中国剧作家创作的 100 部戏曲剧本。因为所涉及的剧作家众多、年代跨度大,所以在编辑之初确定了一个原则,即一位剧作家不能超过三部剧作入选。

《当代百种曲》出版后,主编薛若琳告诉罗怀臻,在这部跨度达半个多世纪的剧作选中,只有两位剧作家被收录了三部作品,一位是谢世剧作家中的田汉,另一位是在世剧作家中的罗怀臻。田汉三部剧作是京剧《白蛇传》《谢瑶环》《关汉卿》,罗怀臻三部剧作是淮剧《金龙与蜉蝣》、昆剧《班昭》和甬剧《典妻》。罗怀臻说,我10岁时,田汉先生就谢世了,此生无缘拜见他,但是我的作品能和他的作品收录在一部剧作集里,已经倍感幸运。罗怀臻隐隐感到,他与前辈在冥冥中早已神交。因此,当田汉研究会选举他担任副会长时,罗怀臻感到既荣耀也有责任。

游暐之:那么从剧作家的角度,您对田汉先生又是怎样认识的呢?

罗怀臻:田汉先生解放后曾经担任文化部戏曲改进局、艺术局局长,他懂政策,有理论,有实践,没有空话,不说套话,所以田汉不仅仅是剧作家,他是戏剧家、文学家、理论家、评论家、鉴赏家。他在戏剧创作方面有很高的成就,但是他又不局限于一个领域的成就,这一点是我非常钦佩和崇敬的。田汉先生还有非常重要的一点,就是“天下梨园是一家”的那种豪气和担当。他把整个戏曲界都视为一个大家庭,没有门户之见,把整个梨园的事情当成他自己的事情,没有任何功利目的,他的这些方面,也是我一直以来学习和效仿的。而从戏剧创作成就来说,他的剧作语言凝练、简洁、质朴,处处彰显其非凡的文学功力。试问,全国有哪个戏曲剧团没演过他的《白蛇传》?有哪位京剧人不知道他的《谢瑶环》《关汉卿》?我的老师陈西汀就曾拿田汉的戏曲唱词举例,他说如果你的文采被人看出来了,甚至你还有意无意地炫耀文采,那你还不是写词的大家,大家的文字都是朴素的,平实的,但是在朴素平实背后透出诗意与文采,更透出思想内涵的丰富深刻,田汉先生就是这样的大家。

虽然对田汉先生充满了敬仰之情,但罗怀臻还是在1994年的时候,改编了《白蛇传》。对于田汉先生的《白蛇传》,罗怀臻并不陌生,早在20岁的时候,当时还在戏曲剧团做演员的罗怀臻,就曾经在《白蛇传》中饰演帮助法海捉妖的韦陀,在收服白蛇的那场戏中,罗怀臻一只脚站在椅子上,一只脚踩在桌子上,手举着金钵如雕塑般一动不动地站了半个多小时,夏天时汗水像蚯蚓一样在身上爬。所以对于这部《白蛇传》,罗怀臻早已烂熟于心。正因如此,当罗怀臻也走上戏剧创作之路时,便对当年田汉先生的《白蛇传》有了更多的思考。

罗怀臻认为,田汉先生的作品是具有时代性的,当年创作《白蛇传》,正是新的婚姻法颁布,时代青年要冲破封建礼教束缚的时候,所以作品的立足点就落在了白蛇追求婚姻自由,反抗以法海为代表的封建压迫势力上。但是仔细想想,罗怀臻认为,白蛇的爱情悲剧主要是由许仙导致的。许仙与白娘子相爱之初,并不知道白娘子是异类,当白娘子真实身份暴露后,胆小懦弱的许仙就开始逃避、拒绝甚至背叛白娘子,因此,白娘子爱情悲剧的真正责任人应该是许仙而非法海。同时,在田汉的《白蛇传》中,白娘子完全拟人化,她如何从妖变为人,剧中并没有体现,当然,这在当时属于封建迷信,把许仙写成“中间人物”在当时也是不被提倡的。不是田汉认识不到,而是田汉受当时创作环境的限制。深思过后,罗怀臻以为,即使是田汉先生的作品,也有重新发现和发掘的空间。1994年,浙江小百花越剧团演出了罗怀臻改编的《白蛇与许仙》,2004年,宁波越剧团再次将罗怀臻更名为《蛇恋》的这部剧作搬上舞台。

在宁波演出时,罗怀臻遇到了一直呵护他成长的前辈刘厚生先生,看了《蛇恋》演出的刘厚生给罗怀臻的这部作品打了59分,他对罗怀臻只说了一句话:“田汉是不可超越的”。那一刻罗怀臻意识到,无论是陈西汀、傅全香还是刘厚生,在他们心目中,田汉是一个时代的标志,是一座永远的丰碑,他们认为,任何对田汉先生作品的改编都是对他和他的时代的不尊重。但是,一直将田汉先生作为人生导师的罗怀臻却认为,要做好田汉先生的后来者,恰恰需要在继承中发展,在发展中创新,要填补那个时代不能触及的部分,这才是对田汉先生最好的尊敬和纪念。

歌剧《田汉》

游暐之:请您谈谈《田汉》这部歌剧。

罗怀臻:创作歌剧《田汉》从哪个角度入手,是一位剧作家首先需要考虑的问题。对于田汉,普通人最熟知的就是他是国歌的词作者,所以从这个角度进入最便捷。编剧盛和煜也是湖南人,对于田汉他比我们更为熟知,他所确定的“一个剧作家的涅槃”这一戏剧人生主线,一定有他自己也作为剧作家的个人体验,或许还有他和田汉一样,都是从长沙走向全国,从乡村走向都市,从无名走向知名的两个不同时代湖南籍剧作家的心灵交集。

游暐之:关注田汉作为剧作家的身份,这也是一个不错的切入点。

罗怀臻:我想从这样的角度切入,是抓住了田汉人生发展的关键。田汉所处的时代是一个大众戏剧的时代,戏剧是当时最通俗最大众的一种文化艺术形式。田汉是用戏剧的形式表达他对于时代的情感和思考。田汉从一个乡村走出来的戏剧青年知识分子,到成长为一个为时代代言的革命剧作家,在这个过程中,《义勇军进行曲》歌词的创作,或许只是他戏剧写作生涯中的一个插曲,但这个插曲却是他在政治上走向成熟的标志。这就是盛和煜将《义勇军进行曲》歌词的创作作为一个重要戏剧结构支点的原因。当然,也许换一个剧作家就不这样写,但是我认为,同样的题材,同一个人物,完全可以有多方位的视角,我也乐见以后还会出现不同视角的《田汉》。盛和煜作为一名严肃的当代剧作家,他作出这样的选择,应当予以尊重。

游暐之:谈谈您对歌剧《田汉》舞台呈现的印象。

罗怀臻:这部歌剧的编剧与导演是长期合作的关系,因此歌剧的二度创作构思,应该是在剧本创作之初就已经基本确定了。这就涉及到对于民族歌剧的理解。这部歌剧从乡村化到都市化,从广场化到剧场化,是沿着剧作家的成长路径走过来的,创作者属意于田汉在各个时期的乡土背景。这部歌剧,每一幕都有对应的标题,标题所体现的正是戏剧发生的不同乡土背景。如果我们把上海也归于一种乡土的话,那么我们今天所说的江南文化、海派文化与红色文化就是上海的乡土特色,尤其是田汉、聂耳他们在上海进行文化活动与艺术创作时期的背景特征。如此,《田汉》正是一部以中国乡土文化和上海地域文化特色为依托的民族歌剧。

田汉作为一位革命者,他完成了情感观念的蜕变;作为一位剧作家,他又完成了从乡土作家到时代作家的蜕变。这种蜕变其实并不是当年的文化人都能够做到的,有的作家可能一辈子都局限在某个地域中,但是田汉却通过一次次的蜕变,实现了一个伟大剧作家的涅槃。

这部歌剧的二度呈现整体感觉不喧哗、不浮躁,非常精心,某种意义上甚至略显拘谨,创作者好像如履薄冰,这与导演张曼君平时的作风做派似乎不太一致,但是我认为,这样认真的态度乃是创作者出于对田汉这位大师的尊重,也是对讲究精致的上海都市文化的尊敬。

当然,一个剧作家涅槃的过程需要体现历史事件、历史人物对其的影响,比如安娥这个人物,历史上她出现的时间比剧中出现的时间要早,田汉走上革命道路,也在一定程度上受到安娥的影响,那么在这部剧中,我想安娥更多地具有一种象征意味,是中国共产党对于田汉的关注和引导,所以,如何在戏剧中将历史事实更好地转化为象征意味,让这种意味更具有历史真实感,这恐怕是下一步可以继续斟酌推敲的地方。

游暐之:您对中国民族歌剧的当代发展有哪些想法?

罗怀臻:从一个圈外人的视角看中国民族歌剧的理论与实践,我赞成双向并行的观点。歌剧是舶来品,既然是从外面引进的,就首先要尊重这个概念的基本标准。歌剧有属于歌剧的规范,这个规范是全世界统一的。好比足球,规则是全世界统一的,不会因为到了哪个国家就改变了规则,不会11人制足球变成9人或13人制。歌剧也一样,应该遵循世界统一的规范和标准,不能动摇歌剧的规定性,这是其一。其二,歌剧来到不同国度,就要植根于那个国度的土壤,正像足球的在欧洲、在南美洲、在非洲,都有与那个地区那个国家甚至那座城市人文传统相对应的风格或流派,中国足球迟迟得不到突破,就是还没有哪怕像韩国、日本那样的精神和气质灌注其间。歌剧或民族歌剧不应该仅仅拘泥于美声或民族的唱法,更应该致力于熔铸与散发民族精神、民族情感、民族气质和民族的艺术审美观、创作观,歌剧在民族化的概念上更应该提倡百花齐放、百家争鸣。民族歌剧的音乐,可以吸收民歌体,也可以借鉴戏曲板腔体,但借鉴不等同于民间小调化,更也不等同于地方戏曲化,歌剧不能改变歌剧的质地。

罗怀臻认为,刚刚完成首演的歌剧《田汉》,不仅是对田汉这样一位文化先贤的致敬,也是对田汉先生在内的那一代文化人,对于中国民族戏剧、民族歌剧、民族艺术现代化、都市化和国际化的实践探索者的尊敬,是对习近平总书记所提出的“创造性转化”与“创新性发展”的文艺思想的践行。这种转化与发展不是一板一眼、一招一式的,而是整体风格的建立与转型。罗怀臻说,上海歌剧院近几年先后创作了歌剧《晨钟》《田汉》《天地神农》,这三部作品的起点都很高,题材和侧重点也都各不相同,可以看作是新时代上海歌剧院歌剧创作的“身份证”。