基于SAR典型地物后向散射特性研究

程子莹,王延霞,杨海燕,施慧宇,欧阳龙,夏奇亮

(滁州学院 地理信息与旅游学院,安徽 滁州 239000)

合成孔径雷达(SAR)作为先进的微波遥感手段,已成为遥感研究的重要领域之一[1]。其具有研究范围广、可全天候检测、分辨率高的优势[2]。研究表明,雷达观测可以及时监测作物类型和预测作物产量[3]。通过SAR数据获取相关作物长势、产量、面积等信息,已逐渐成为农业遥感研究的领域之一[4]。极化和频率是电磁波的两个重要特征。工作在微波波段的合成孔径雷达,所观测的地物在不同频率和不同极化条件下,将呈现不同的特点[5]。所以,这项技术可以广泛应用于城市规划、作物产量估算、地质灾害监测等领域。

多年来,国内外对于SAR的相关研究已经取得众多成果。在地物识别分类方面,许璟等利用遥感数据和SAR数据进行地物对比分析和目标识别,得出SAR数据分类精度可满足实际应用的需要[6]。廖娟等采用支持向量机分类方法提取烟草种植分布情况等关键信息并对其进行分析,该方法可有效提高烟草识别的准确性,为烟草农业实时监测提供可靠的技术[7]。Baghdadi等使用经验反演方法,对不同极化方式和入射角下的SAR数据进行反演估算土壤水分,得出单极化方式SAR数据,获得最佳土壤湿度估算值[8]。凌飞龙通过研究分析利用ALOS PALSARFBD数据发展1种基于规则的分类方法识别森林[9]。前人的研究结果表明SAR影像中的丰富信息可用于地物识别与分类,同时其准确性也可满足实际应用的需求。在地物监测研究方面,杨浩等人通过研究小麦在不同极化和不同时间下雷达后向散射动态响应规律,得出可以依据雷达极化指数来监测小麦倒伏情况的结论与方法[10]。在后向散射特性影响因素的研究方面,王安琪等研究不同极化方式下SAR数据中的植被地物后向散射特性[11]。邵云等研究结果表明水稻的后向散射特性与其物理参数和极化状态有关[12]。王延霞等研究结果表明水稻的生长周期不同其后向散射特性也不同[1]。

本研究以江苏盐城沿海滩涂作为研究区,分别研究不同时相下和不同极化方式下7种典型地物的后向散射特性,进一步探究不同极化方式下不同植物的后向散射特性及地物后向散射特性随时间的变化规律。

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区概况

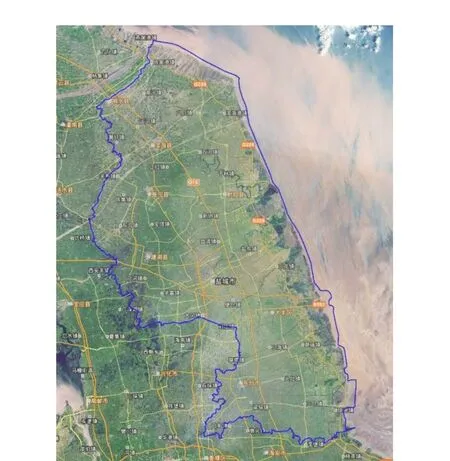

江苏省盐城市海岸属于淤泥质海岸带,地理坐标为32°52′N~33°29 ′N,120°24′E~121°15′E,总面积约占江苏省总滩涂区面积的70%,乃至全国滩涂区面积的14%。地势多为平原地貌,河沟纵横,水网密布,大部分地区海拔不到5 m,属于亚热带气候,受海洋影响较大,季风气候较为明显,雨水较多,无霜期较长。研究区内主要地物类型包括:潮沟、旱地、光滩、水田、米草沼泽、芦苇沼泽和淡水养殖。因此,本文主要研究这7种地物的后向散射特性。研究区域如图1所示。

图1 研究区

1.2 数据来源

本研究所用数据为HH极化方式下2009-03-16—2009-09-16 ALOS PALSAR影像L波段数据共4景。HH和HV极化方式下ALOS PALSAR影像L波段数据共2景。研究区内90 m分辨率的DEM数据和1:500土地利用分类图。ALOS数据波长相对较长,对地表的穿透深度也较大,所以干涉性相对较好[13]。

2 研究方法及过程

2.1 后向散射机制

雷达影像中包含目标地物的后向散射信息,它反应研究区内的地物对于微波的散射特性。当雷达发射的微波信号接触到地物时,再由地物反射回去的电磁波被雷达天线接收,此时电磁波所包含的信息会呈现在雷达影像中。由于每种地物自身的结构各不相同,其具有的反射和辐射特性也不同,因而在雷达影像中显示出的图像灰度和色度也不尽相同。

2.2 后向散射强度影响因素

后向散射即是雷达传感器测量的发射脉冲和接收信号强度的比值。雷达影像中的图像亮度代表地物的后向散射强度,亮度越高,表明地物的后向散射强度越强。影响地物后向散射强度的因素主要有雷达系统参数、地物目标参数和环境变量。

2.3 雷达系统参数

雷达遥感系统的主要参数有极化方式、波长、入射角度等。雷达系统常见的4种极化方式为VV、HH、VH 、HV,前两种为同极化,后两种为交叉极化。一般情况下同极化方式的回波强度比交叉极化要高。

2.4 地物目标参数

目标地物自身的特性也会影响其后向散射强度,主要影响因素有目标地物的表面粗糙程度和有介电属性。地物表面越粗糙,发生的散射强度越大,雷达回波信号越强,地物的后向散射系数越高,地物表面越光滑,回波信号越弱,甚至没有回波信号反射。

2.5 环境变量

环境变量主要包括地形、气候、地理位置、湿度和土地利用类型等。对于同一地物目标,生长周期不同其后向散射强度也会随之发生变化。

2.6 数据处理

2.6.1 不同极化方式下的后向散射特性

对SAR影像数据进行预处理,包括互配准、多视处理、辐射定标、几何校正等,生成雷达平均强度图像,同时通过ENVI平台,结合SARscape软件,对研究区内的DEM数据进行地理编码和辐射定标,最终得到能够提取地物后向散射强度信息的雷达影像。借助ENVI软件,结合实验前所获得的研究区内1∶500土地利用分类图,建立感兴趣区,提取水田、潮沟、旱地、光滩、芦苇沼泽地、米草沼泽地和淡水养殖用地7种研究区内典型地物的后向散射强度图,统计7种典型地物的后向散射强度值。

2.6.2 不同时相下的后向散射特性

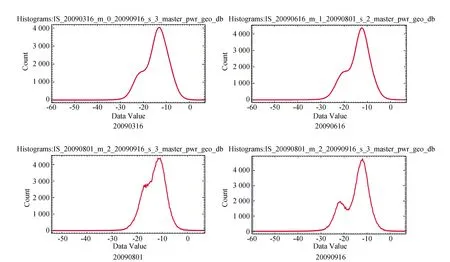

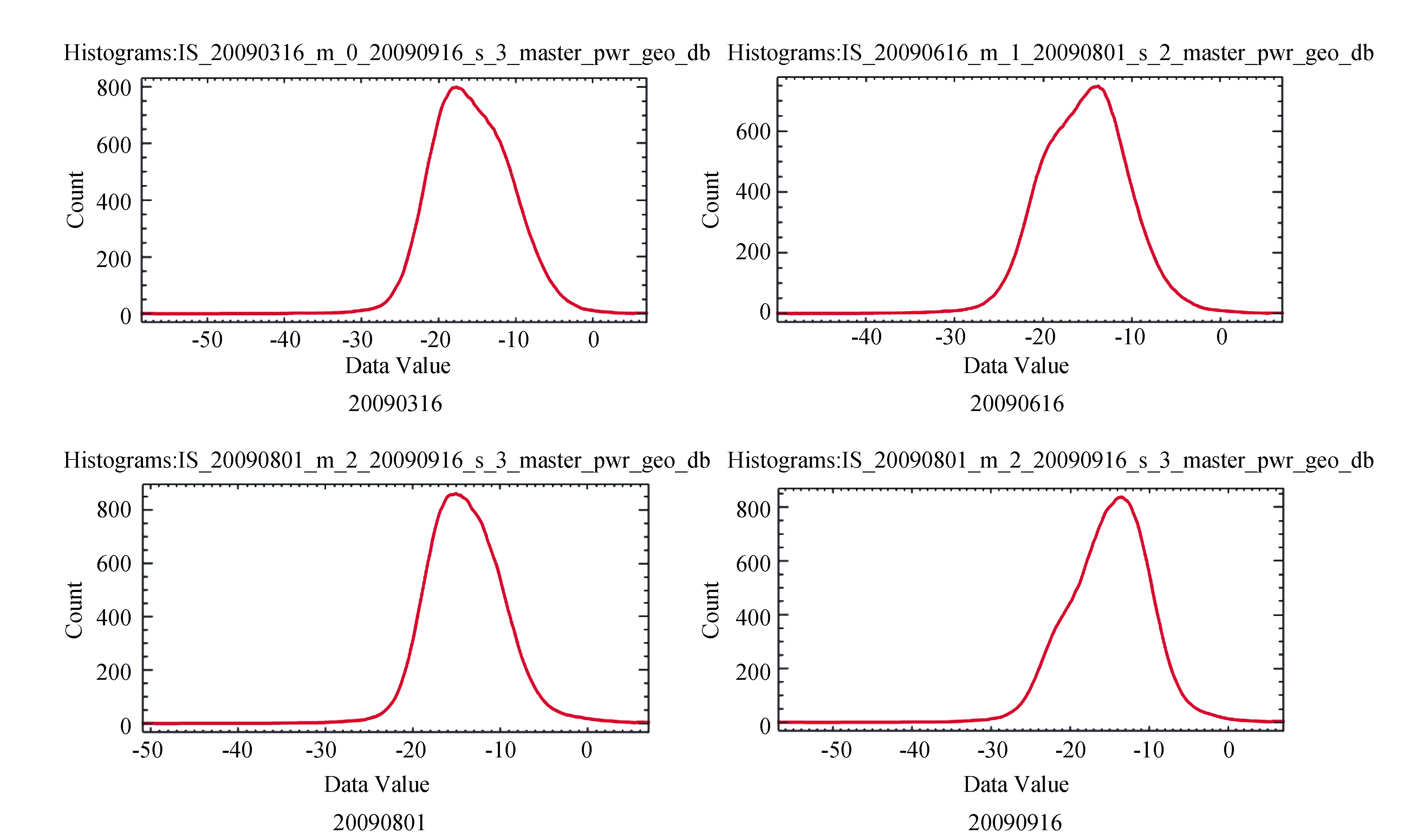

选取HH极化方式下研究区内的SLC数据,对4种不同时相下的遥感数据基于ENVI平台,结合SARscape软件,使用SBAS操作方法,对数据进行图像匹配、辐射定标、重采样、大气校正、地理编码、几何校正等处理。在研究同一地区不同时像下的典型地物的后向散射特性时,对同一地区不同时期的雷达影像进行图像匹配处理。使用SARscape中的SBAS(Satellite-Based Augmentation System)操作方法,按照短空间基线组合原则,为影像建立一一对应的关系,进行图像匹配,生成连接图。为了更加直观地反应高程信息,去除平地效应,对影像进行干涉处理。使用SBAS操作方法,利用卫星轨道参数,结合研究区DEM数据,最终生成干涉相干图和后向散射强度图。最后将不同时相下的四景影像,借助ENVI软件,结合实验前所获得的研究区内1∶500土地利用分类图,建立感兴趣区,提取7种地物的后向散射强度曲线。统计7种典型地物的后向散射强度值。

3 结果与分析

3.1 不同极化方式下典型地物后向散射特性对比

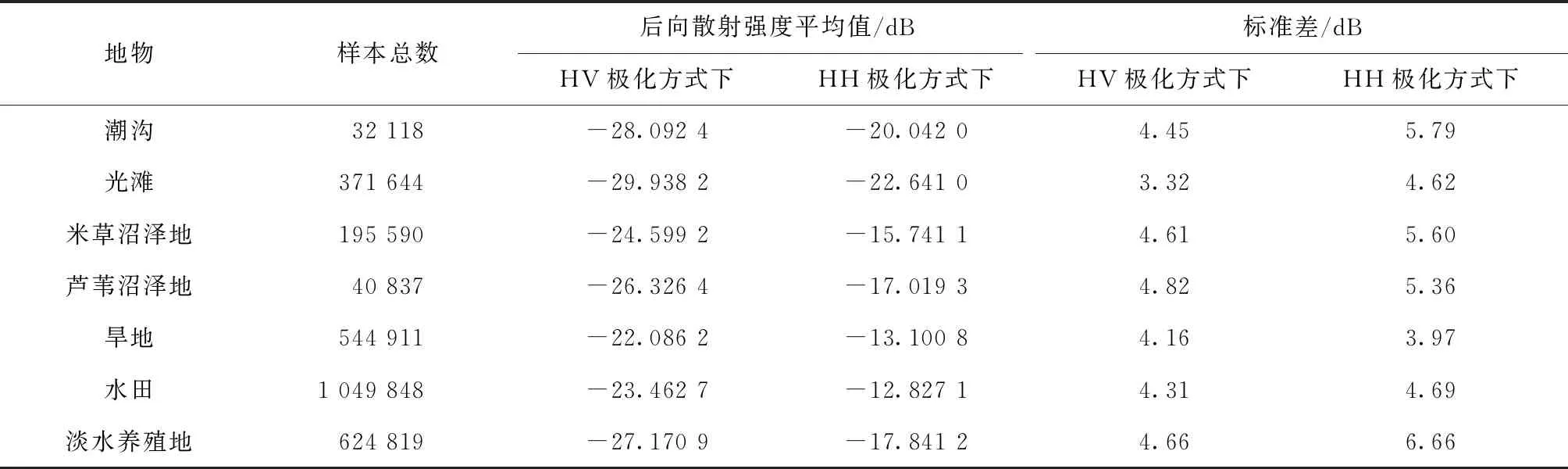

雷达天线发射的电磁波与地物反射的电磁波均有不同的极化方式,分为垂直极化(V)和水平极化(H)。因此,由发射波和接收波在不同极化状态下组合所得到的地物目标信息形成SAR图像散射特性。由图2可以看出,不同极化方式下各地物的后向散射强度曲线各不相同,且HV极化方式下典型地物的后向散射强度要小于HH极化方式下典型地物的后向散射强度。HH极化方式下,不同地物的后向散射强度曲线各不相同,其中,光滩的后向散射强度平均值最小,水田的后向散射强度平均值最大。

由图2两种极化下各地物后向散射强度曲线图,再结合表1的统计结果对比可以看出,在同一时相不同极化方式下,即使是同一地物,其后向散射强度也不相同,且HV极化方式小于HH极化方式下的后向散射强度,产生这种结果的原因是同极化方式下电磁波的穿透能力较强,而HV极化方式由于受到不同地物反射的影响,回波信号弱,则地物的后向散射强度低。

3.2 同极化方式下典型地物后向散射特性对比

由于HH比HV的后向散射强度要强,结合图2与表1的统计结果,相同极化方式下,研究区内7种典型地物的后向散射强度差别也很大,由于光滩靠近沿海,受到海面的影响,其后向散射强度最小是-22.641 0 dB;后向散射强度最大的是水田,其平均系数为-12.827 1 dB;其次是旱地平均强度系数为-13.1008dB,与水田相差不大。产生这种 现象的主要原因是不同地物所产生的回波机制不 同,地表粗糙程度越大的地物回波信号越强,其后 向散射系数越大,例如水田和旱地。而地表反射物 表面越光滑,其回波信号越弱,后向散射强度越弱, 例如光滩和潮沟。

表1 各极化下各地物后向散射强度值

图2 两种极化下各地物后向散射强度曲线

3.3 不同时相下的典型地物后向散射特性对比

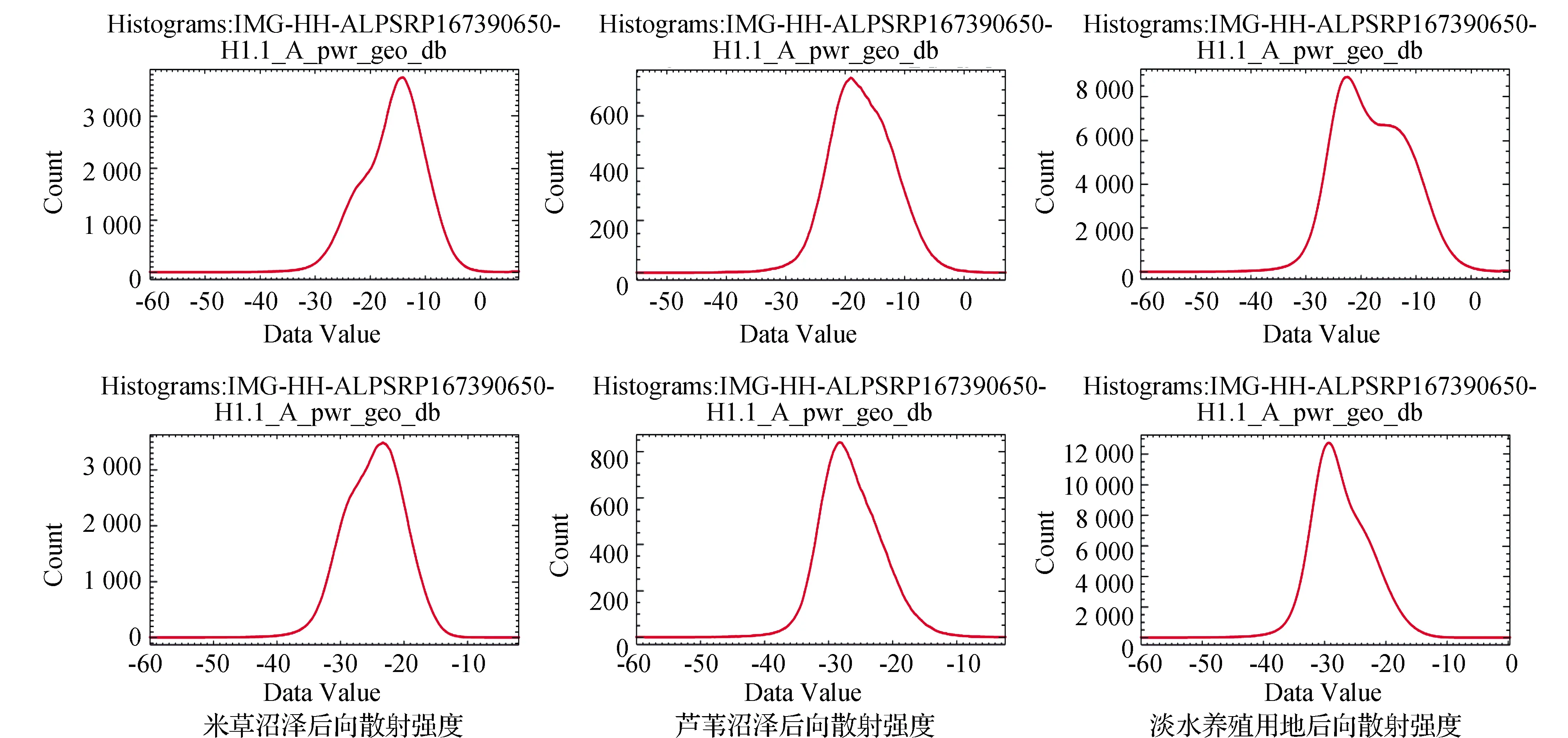

由图3和图4可以看出,米草沼泽和芦苇沼泽在不同时期下的后向散射强度变化较大,产生这种现象的主要原因是米草沼泽的生长周期随季节的变化而变化。

图3 不同时相下米草沼泽后向散射强度曲线

图4 不同时相下芦苇沼泽后向散射强度曲线

在不同时期内米草沼泽地和芦苇沼泽地的后向散射强度曲线各不相同,这是由于不同地物其内部结构不同,所反射和辐射的回波信号各不相同,则后向散射强度曲线也不一致。耕地表面的农作物在不同季相具有不同的物候特性,其在遥感影像上也有不同的体现[14]。不同时期内其地表植被处于不同的生长期,导致后向散射平均系数有所变化。由图3和图4可以看出,本次实验表明即使是同一地区,在不同时间内,由于地面植被生长季节的变化,其后向散射强度也会随之变化。为了提高识别的精度,后向散射的时相特征多被用于农作物识别、长势监测及估产中[15]。

4 结 论

本文以ALOS PALSAR影像L波段为数据源,以江苏盐城沿海滩涂岸为例,对SAR数据进行强度图像处理,对比分析同一研究区不同极化方式下典型地物的后向散射特性,并探究滩涂区相同地物在不同时相下,其后向散射强度变化情况。主要结论如下:

1)同一区域不同极化方式下,HH极化方式下地物的后向散射强度要大于HV极化方式。

2)同一区域同一极化方式下,不同地物间的后向散射特性差别较大。研究区内的7种典型地物,其中,水田后向散射强度最大,光滩后向散射强度最小,这是由于不同地物表面的粗糙程度不同,其回波反射强度也不同,地物表面越粗糙,其后向散射强度也相对越大。

3)研究区内的同一地物,在不同时相下,其后向散射强度也有很大变化。研究区内7种典型地物中,旱地、水田、潮沟和光滩这4种地物的后向散射强度随时间变化较大。

本文研究沿海滩涂区典型地物SAR后向散射特性,所得结果可以用于区分不同地物,为提取不同地物选取合适的阈值,并且为SAR影像的高精度土地分类提供科学依据,有利于滩涂区的植被保护。

本研究中仍然存在不足之处,实验研究典型地物的后向散射特性仅是L波段的雷达数据,并没有对其他波段的数据进行研究,例如未将C、P波段的数据纳入研究中,未来的研究会考虑其他波段,如C、P波段等。