承古启今的艺术家

天禧

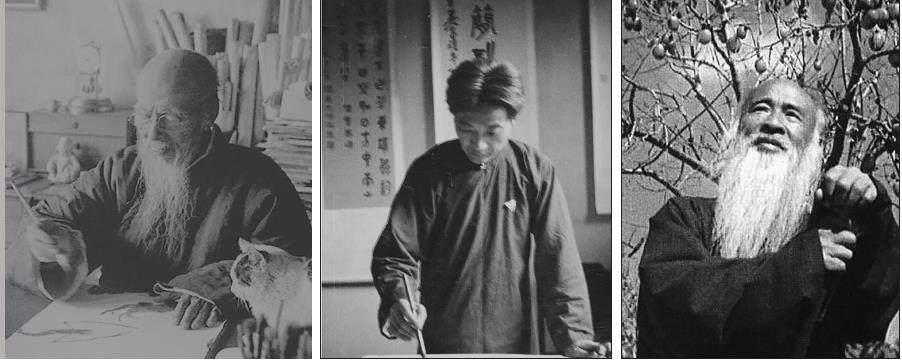

齐白石 徐悲鸿 张大千(从左至右)

齐白石、徐悲鸿、张大千为中国美术史上的三座高峰,也是家喻户晓的经典文化名片。在20世纪的中国画坛,徐悲鸿与齐白石、张大千的艺术交往堪称佳话。从1928年徐悲鸿分别结识了张大千、齐白石算起,到1953年辞世,他与二人密切交往二十五载,给中国美术史增添了广为传颂的温暖色彩。

在传统国画的等级秩序里,最重要的是山水,花鸟、人物次之,一流的画家必绘山水,因为只有山水能让人体会到“造化”与“自然”。而同时期的西方古典油画则不同,排首位的是宗教、历史画,最重要的就是表现描绘人物,静物是次要的,而类似中国山水的风景画则仅仅只作背景而已。徐悲鸿认为,国画的类型中最难革新的就是山水,尤其是从董其昌至“四王”的这一路,在徐悲鸿看来就是“脱离自然泥古不化的所谓传统,是陈陈相因的笔墨游戏而已”。徐悲鸿先生在当年特定的历史语境下持自己的观点,那是在国运凋敝的时代,艺术与学术一样不能无补于世道。其实一些传统的文人画家追求的是才子的理想,而徐悲鸿先生所抱持的是君子的理想。

徐悲鸿先生最反对“四王”山水那种“走向死胡同”的绘画道路,但从不否认传统山水在师法造化和体验造化方面的高度,尤其强调对雄奇的真山实景的体验,所以他数次带学生赴泰山、西天目山、黄山等地写生,用双目去感受大好河山。

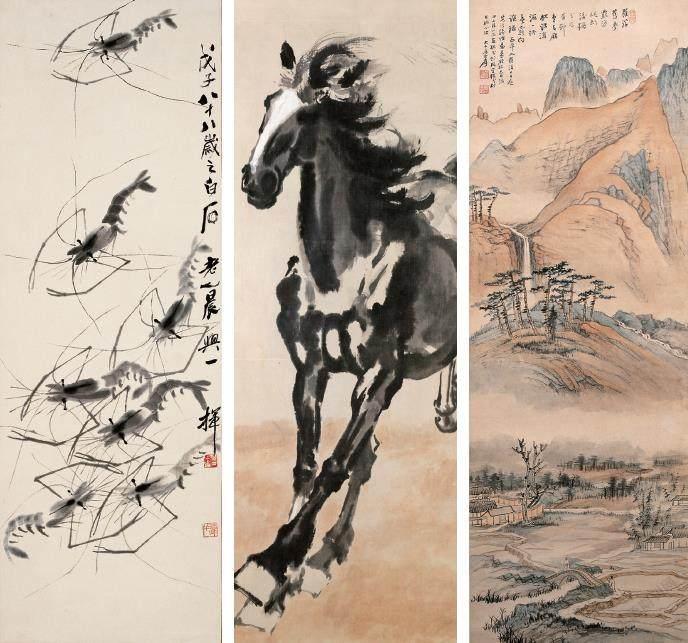

张大千也爱画黄山,传世的山水画中,黄山题材就占了很大的一部分,所以他师古却未脱追求雄奇,悲鸿先生与大千先生惺惺相惜,也许这也是原因之一。张大千画黄山题材的精品率极高,他亦喜以之送至交。

近期在上海震旦博物馆“往来千载——齐白石、徐悲鸿、张大千”展览中的一件《黄山》,本是张大千1936年题赠著名书法家简经纶的精品,却出自徐悲鸿旧藏,背后还有一段佳话——徐、张与简三人为好友,大千先生向二人均赠过黄山图轴。1938年底,悲鸿先生携存于广西桂林溶洞中的自己创作及收藏书画千件,赴南尖义卖筹赈,途经香港时住在简家,临别时两人互换手中的大千黄山图以示留念,他们皆以大千的黃山图为珍藏。悲鸿先生原持的黄山图,是因他曾为张大千造像,大千先生感激而回赠之作。展品中的大千山水,都是出于他摹古阶段的精品之作,仿宋元大家之风格几乎可乱真,皴擦点染与三远法处处可见古意。而这种古意则恰恰正是悲鸿先生与白石先生在自己的山水画中要拉开距离的地方。

白石先生以写意花鸟鱼虫著称,其山水似乎不如前者著名,事实上对于山水,白石老人为了能自己闯出一条路,于1902年起离湘远游,八年间“五出五归”,游历陕西、北京、江西、广西、广东等地,似乎专访与古今名家所好的名山大川不同的山水,自创齐氏山水,他追求真实感受之后、删繁就简式的、大写意的胸中山水,并大胆创造出前无古人的山水画。在今天看来这当然是相当有现代性的,在当时却是个异类,所以齐白石的山水画数量较少,但其实他对山水画更自信,所以1920年他托人请吴昌硕为自己手书的润格清楚地写下“山水加倍”。

徐悲鸿画山水追求“画树知为何树,画山可辨远近,画石堪与磨刀,画水可成饮料”的实感。他在表现技法上有很多为独创,打破了传统中国画的固有模式。他写景不循先勾勒、后皴擦、再点染的古法,而以淡墨渲染出描绘对象的体态,再以肯定而又极具变化的墨线勾勒。有的地方墨线与淡墨融合,有的地方则离开淡墨,尽显线的刚劲美感。有的地方一挥而就,展示水墨交融。他将大写意山水的奔放潇洒体现得淋漓尽致。在空间的表达上,徐悲鸿不用传统的散点透视法,而采取西方近实远虚的科学绘画法,纵深表现极佳。

春华秋实,春是生命力绽放的季节,秋是收获的季节。齐、张二人虽然取径不同,在徐悲鸿看来其实殊途同归,即他们追求的都是充满生命力的方向,所以二人才在生前身后都收获了国内外盛誉的果实。

在徐悲鸿的眼里,张大千与齐白石代表了那个时代中国画的最高成就,也代表了徐悲鸿改造国画的理想中,古与今的一体两面。一面是要继承,继承宋以前,尤其是唐代的中国画,因为那是国画雄健、富有生命力的时代。宋至明以来是徐悲鸿所反对的“文人画滥觞”的时代,徐悲鸿大概认为宋画虽无唐之大气,但胜在保持写生精神,这种被西方称为“自然主义”的宋画特征与徐悲鸿主张的现实主义有相近之处,所以徐先生对宋画仍然推崇备至。张大千好摹古,近临石涛,远追晋唐赵宋,所以他代表了徐悲鸿理念中“古”这一极;另一面是要突破,突破明清以来仅追求笔墨趣味、纤弱衰败文气的文人画风格。齐白石的“野路子”代表了徐先生理念中“今”这一极,他认为艺术要“变”,而且“变”是艺术的最高境界,所谓“至变而止”,但一定要“正变”,“正者能知变,变者系正之变”,既不能为变而变,也不能从一开始就变。徐先生认为齐白石的山水就是这种具“中庸之德”的正变,既有“具备万物”“真体内充”的广大,又有“妙造自然”、不“断章取义”的精微。

徐悲鸿曾评价道:“张大千先生之山水,不愧无明高手。”《巫峡清秋》是张大千常画的蜀中山水题材,并且最喜用唐李思训青绿山水的风格为之。画中落款“大千居士再题”的《浣溪沙》也是张大千最爱题写在同类作品上的跋词,此跋出自与张大千同岁,也是与他至交的民国著名词人谢觐虞之手,显然也是张氏最喜欢的一首词。画中张大千称“仿王晋卿笔”,指的是仿北宋王诜的风格。据史载,王诜的青绿山水是用李思训的风格来统合的当时各家的水墨勾皴之法,有“不古不今,自成一家”之誉。这种类似于“集大成”的成就显然也是张大千的追求,暗示了大千先生从仿石涛至追唐宋的变化。

国画追求朴素的日常生活的趣味是近代以来才有的事,也是近现代美术史研究所谓的“现代性”因素。传统绘画,无论中西,都以表现高贵的人物与事件为主,普通的生活场景在古典绘画中是不可能出现的,否则会被认为“粗鄙”。

齐白石的艺术里的平民性在近现代生活中成为人民所追求的目的的表征,可以说,既是齐白石成就了近现代的国画,也是近现代的语境成就了齐白石。徐悲鸿与齐白石二人在绘画题材和艺术样式上,既呈现不同的面貌,又具有内在共通的艺术性。齐白石评价徐悲鸿,认为他足迹遍布世界各国,胸中有风景,故能绘真山真水,无所不备。而在徐悲鸿为齐白石画册撰写的序言中,认为齐先生的艺术达到了“致广大,尽精微”的高度,胸中具备万物,所以能指挥若定,妙造自然。

1939年初,徐悲鸿先生携大批原藏于广西桂林的作品来到新加坡,筹划办展卖画为抗日筹款。让他意外的是,整个南洋给他的礼遇与爱国华侨对他的支持,与李宗仁治下的广西可相提并论,这两地不但是他曾经想定居的地方,而且还是他曾经与人订婚的地方。为此,他原本计划旅居数月后回国,却在南洋住了三年,这三年里筹到的款项全部交由星华筹赈总会寄往广西,作为抗日阵亡将士遗孤抚养之用。

齐白石《虾》、徐悲鸿《奔马》、张大千《梅花村》

(本文藏品展出于上海震旦博物馆“往来千载”特展,由徐悲鸿纪念馆、徐悲鸿美术馆协办)

投稿邮箱:mapwowo@163.com