社交恐惧:对人过敏怎么办?

提起社交,相关的热词一个接一个,当“社恐”们还在努力回避陌生人的眼神,努力审视自身言行以免发生“社死”悲剧时,“社牛”却几乎在一夜之间成了大家热议的话题,留下“社恐”们在原地瑟瑟发抖。

然而看过科普、学了攻略,关掉网页、合上书后,身为“社恐”的自己依然更愿意与机器交流,而不是人。社交恐惧究竟是怎么一回事,自己又该怎么办?

01

Q 老师您好!我可能就是大家所说的“社恐”吧,一直不敢和他人主动沟通,每当进入一个新环境,与陌生人的视线对上都会感到尴尬,即便内心希望能结交新朋友。只有别人主动来认识我时,我才会出于礼貌和对方搭话,而且要等到慢慢熟悉一些后自己才能放松下来。我该怎么改变自己呢?

A 同学你好,其实你的表现并不是社交恐惧症,而是一种害羞反应。害羞是一种人格特点,没有好坏之分。一般我们在社交时或多或少都会感到害怕和焦虑,这是正常反应。所以害羞的同学不必给自己贴上错误的标签哦!

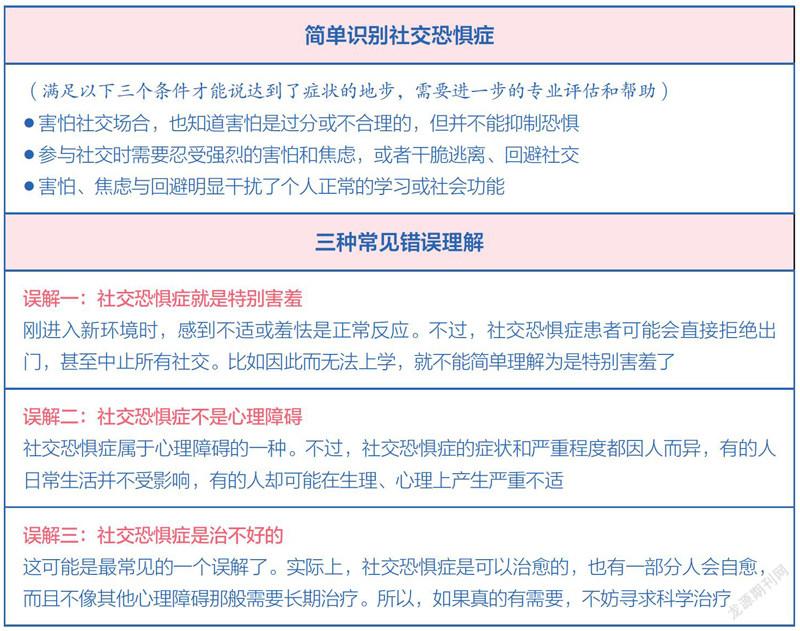

“社恐”确实也会表现出害羞的特点,但害羞并非致病的原因,因为害羞的人在社交时对自己并没有负面情绪和评价,而这种负面情绪和评价正是社交恐惧症的本质。患有社交恐惧症的人害怕自己会在社交中做出令人难堪的举动,甚至有时就算意识到了恐惧是多余的,也仍会极力躲避社交场合,由此给自己的生活、学习造成了负面影响。

下面是社交恐惧症的简单识别方法与常见错误理解,一起来看看吧!

02

Q 老师,我发现自己越来越害怕社交了,说话时不敢看人,每次都会绞尽脑汁想该怎么说,还会在脑内演练几十遍。然而临到头了,话却突然卡在嘴边,说不出来。有时不看着对方,倒是可以说出来,但是声音小到自己都听不见。为什么会这样啊?我该怎么改变呢?

A 其实很多时候,我们对社交感到恐惧,都是“心魔”在作祟——大脑里存在太多自动化的消极偏差思维了。认知偏差产生后,会让我们被焦虑情绪控制,进入“恶性三循环”中。“恶性三循环”不仅会让我们越来越消极,还会强化负面的认知。不过,这个循环并非无法打破,今后你可以有意识地运用下面的这些技巧,帮助自己克服“心魔”。

03

Q 老师您好,我发现自己上课时,如果突然被点名回答问题,会难以抑制地声音颤抖。其实明明可以好好回答的,但我总是无法控制自己的紧张。我也有在努力改变,比如先做深呼吸放松。但被点到名时依然会条件反射地紧张、发抖、呼吸急促和脸红,不知道该怎么改变。

A 消极的情绪和压力,往往是我们对待问题的看法和认知导致的。被点名回答问题,大部分同学不会过度紧张,而你的过度反应可能跟自己对此事的看法相关,比如觉得“回答不上来自己会很丢人”“害怕辜负老师的期待”等。所以关键在于找到那些不合理的想法并加以改正,这样过度紧张的情况便会慢慢好转。

面对过度的心理压力和紧张情绪,我们可以采取一定的心理学技巧来调适,压力接种训练(SIT)就比较适用。SIT简单易操作,可以在心理咨询师的帮助下完成,也可以作为一种自助手段。现在就让我们开始行动吧!

●Step1:通过想象诱发真实的反应

想象被老师点名回答问题,引发焦虑反应,比如心跳加快、呼吸急促等。如果想象比较困难,可以请同学配合进行角色扮演,诱发真实反映。

●Step2:利用数字量化评估自己的焦虑水平

根据自己的感受写下一个数字,它代表你當前的焦虑水平。可以用0分代表没有焦虑,10分代表焦虑满格。

●Step3:察觉引发焦虑的认知

在此情境下,自己产生的哪些认知引发了焦虑?将它们写下来。如“我如果回答错误,会被同学们笑话”“我紧张发抖是我还没有准备好”等。

●Step4:检查并改正不合理的想法

如“回答错误可以让我了解自己哪里没有掌握好,并不是丢人的事情”“紧张发抖让我更兴奋,说明我准备好回答老师提的问题了”等。

●Step5:重新评估自己的焦虑水平

如果此时焦虑值有所降低,则说明问题得到了改善。

别忘了在实际生活和学习中勇于尝试这些小技巧哦。比如上课主动回答问题,把“要我回答问题”变为“我要回答问题”。变被动为主动,能让你获得掌控感,减轻压力,更多的尝试也能让你在心理上脱敏,逐渐缓解紧张感。

当然,如果上课回答问题对自己而言实在太难,我们也可以从更容易的情境入手。比如先和一位朋友交流问题,接着在一群朋友面前讨论问题(如果觉得不适,可以深呼吸放松),再试试只在老师面前回答问题,最后尝试上课回答问题。这样循序渐进,能让目标更容易达成。