托勒密王朝治下的巴勒斯坦地区

王欢

冲突频仍的以色列和巴勒斯坦地区有中东“火药桶”之称,这一区域在考古学和古代历史研究领域属于“黎凡特”地区的一部分。“黎凡特(Levant)”一词从词源来看,其拉丁文本意为“升起”,是指罗马人眼中太阳升起的东方。因此,在最广泛的意义上,这一术语所指涉的地区包括意大利以东的整个东地中海沿岸的陆地和岛屿,南欧的希腊和北非的昔兰尼加(今利比亚东部地区)也包括在内。为尽量避免当代政治和宗教影响,在考古学和古代历史研究领域,黎凡特地区大致包括今叙利亚、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、约旦和土耳其的东南部等地,有时也包括塞浦路斯岛。其中,南部黎凡特的核心区域包括今以色列、巴勒斯坦和约旦,即本文所指的“巴勒斯坦地区”。

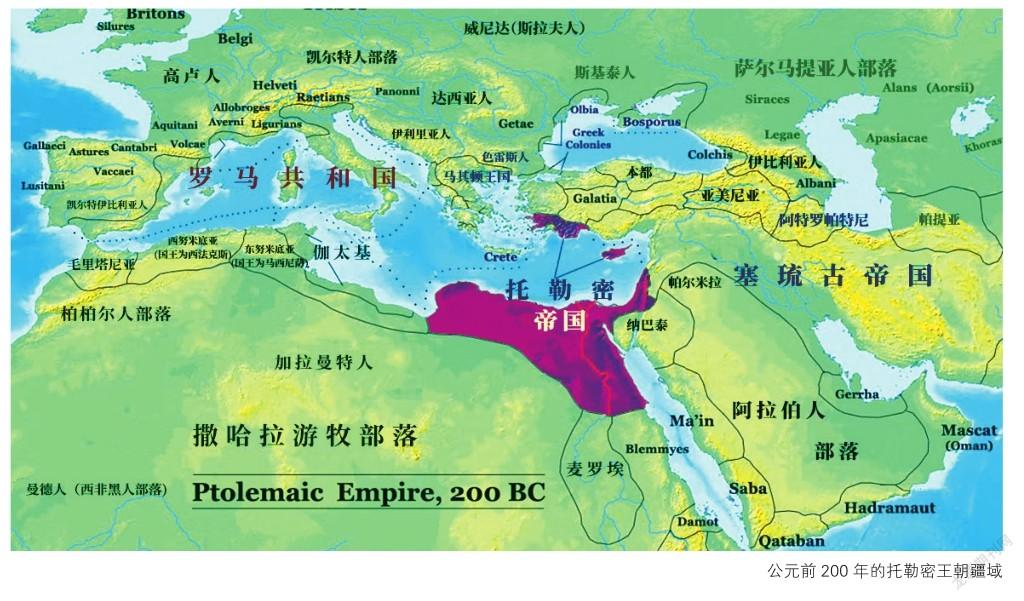

自公元前332年起,随着亚历山大对埃及和波斯等原有古老东方文明的征服,东地中海地区进入希腊化时代。亚历山大死后,部将瓜分其留下的庞大“帝国”,形成三个希腊化王国。其中,托勒密以埃及为根基,自称法老,建立起由马其顿—希腊人主导的托勒密王朝。全盛时期的托勒密王朝控制地区远及小亚细亚半岛的南部和塞浦路斯、巴勒斯坦等地,超过历史上任何一个埃及本土王朝在东地中海地区的势力范围。

作为地中海东部各地区联系的“通道”,巴勒斯坦地区的地理位置十分重要,自古是周边各大势力争夺的焦点。这里从未形成独立的统一国家,分散的城市国家或城市联盟等政治力量经常需要“选边站”,在周边各大国争霸的夹缝中生存。正因如此,在目前以大国为中心的文明史研究中,这一地区处于尴尬的位置:作为犹太教、基督教和伊斯兰教这三大宗教的发源地,它在跨区域的文明交流中是重要桥梁,但又并非两河流域或埃及等东地中海文明圈的核心区域,在宗教史研究中是焦点,但在文明史研究中处于相对边缘的地位。

随着考古材料的日益丰富和文明研究视野的逐渐拓展,我们得以将考古材料与文献资料相互补足,更为清晰地勾勒这一地区在希腊化时代托勒密王朝治下的经济和社会发展情况。

源远流长:古埃及与巴勒斯坦地区

埃及与巴勒斯坦地区早在公元前五千纪后半叶的铜石并用时代即有联系,约旦河谷东部的迦苏(Ghassul)发现了埃及涅伽达一期的方解石罐;埃及尼罗河三角洲南部的马阿底(Maadi,位于开罗南郊)有来自贝尔-谢巴(Beer-Sheba,位于以色列南部)和费南河谷(Wadi Faynan,位于约旦南部)的居民生活遗存,包括用于驮运货物的驴的骨头、铜矿石和一些手工制品等。

歷史时期,埃及和巴勒斯坦地区通过陆路和海路进行交往,两者具体的关系强度和类型因时而异。在埃及强盛时和帝国统治时期,如新王国和舍易斯王朝早期,埃及风格的建筑、纪念物、各类手工制品、临时或永久移民等会在巴勒斯坦地区大量出现。埃及对这一地区的征服为这种情况的出现提供了条件,但双方进行物质文化交流的主要方式仍然是贸易,来自埃及的多种手工制品深受巴勒斯坦居民喜爱,有的成为持有者的“传家宝”和巴勒斯坦工匠仿造的对象。此外,埃及驻军、临时部队、使者和“埃及化”的巴勒斯坦迦南人也在传播埃及物质文化和影响方面发挥了重要作用。

在国力衰弱和国家分裂时期(如中间期),埃及向巴勒斯坦地区的出口以及埃及风格的仿制品普遍减少,一定程度上表明埃及影响力传播的主要方式之一正是贸易。

但是,也有一些重要历史时期,两地交往程度降低可能有其他原因,如古王国时期埃及与叙利亚地区的毕布罗斯(Byblos)建立了密切的海上贸易联系。帕勒莫石碑提到埃及曾从毕布罗斯运回雪松木,第四王朝斯奈夫鲁(Snefru)国王在达舒尔(Dahshur)弯曲金字塔西部入口的雪松木支架为此提供了证据;毕布罗斯的一座神庙和墓地也发现了具有鲜明的埃及风格的建筑残片和物品,包括圣蛇饰带、雕像、石制容器等,其中一些器物上刻有埃及第四至第六王朝时期多位国王的名字。与此形成鲜明对比的是巴勒斯坦地区许多城市在这一时期遭到废弃或摧毁,第五王朝时期因提(Inti)和哈埃姆亥西特(Khaemhesit)的墓中场景暗示了埃及曾对巴勒斯坦地区发动战争。因此,有可能这一时期埃及通过巴勒斯坦地区与西亚开展的联系受阻,需要开拓海路连接毕布罗斯,进而维系与两河流域和阿富汗地区的贸易。叙利亚的埃卜拉(Ebla)发现了书有哈夫拉(Khafre)和培比一世名字的器物,有门卡拉(Menkaure)名字的器物出现在塞浦路斯岛,均表明埃及在这一时期通过海上与叙利亚地区建立了贸易联系。

来自包括巴勒斯坦地区在内的西亚的入侵者,在客观上促进了两地的交流。喜克索斯人曾在第二中间期统治了埃及北方地区,为埃及文明带来许多重要的新元素,包括但不限于马拉战车、复合弓等兵种和武器装备方面的革新。同时,喜克索斯人也吸收了埃及文化的某些方面,并向外传播埃及风格的器物(如“喜克索斯”圣甲虫)。后期王朝时代,亚述、波斯等其他入侵者大肆掠夺埃及的大型纪念物(如方尖碑)、雕像、手工制品和人口,其中大部分通过巴勒斯坦地区转运至两河流域的核心地区,而腓尼基(主要包括黎巴嫩地区)则成为黎凡特和地中海地区埃及风格产品的间接模仿生产者和出口商。

托勒密王朝的经略管理

托勒密王朝建立之后的第一个百年是其全盛时期,巴勒斯坦地区整体上在其控制之下。但是,作为托勒密在亚洲与塞琉古王朝之间的缓冲区域,这一地区始终面临被塞琉古吞并的威胁。在一般由重大政治事件作为线索的历史叙述中(如《马加比一书》和公元1世纪的犹太史家约瑟夫斯的著作),此时的巴勒斯坦整体笼罩于两大希腊化王国之间长达百年的争霸战争阴影之中,托勒密与塞琉古之间的5次叙利亚战争及相关外交博弈成为贯穿这一时期巴勒斯坦地区的历史主线。

古代作家的一些记载透露出托勒密王朝在这一區域进行经济管理(主要是税收)的情况。约瑟夫斯的《犹太古史》表明,托勒密王朝对埃及以外的王朝属地同样实行包税制,包括巴勒斯坦地区。包税制与在埃及施行了数千年的实物税不同,是托勒密王朝建立后引入的新税制。在这种制度下,特定地区在一定时间内的征税权被拍卖授予给有特权的人,他们从实际收取的更高额的税款中赚取上缴国库后的差价。

随着20世纪以来纸草文献的不断整理发表和考古发掘工作的新进展,托勒密治下的巴勒斯坦地区在经济管理和社会生活方面的更多细节逐渐呈现在世人面前。芝诺纸草(Zenon Papyri)是1914—1915年间发现于埃及法雍地区古城费勒德尔菲亚(Philadelphia)的纸草档案,由托勒密二世和托勒密三世的财政大臣阿波罗尼乌斯(Apollonius)的私人管家芝诺所保存,包括2000余份芝诺与他人的往来书信和其他类型的文书,内容涉及贸易、案件诉讼、旅行以及地产的日常管理等。其中,芝诺代表阿波罗尼乌斯前往巴勒斯坦地区处理事务和涉及这一地区税收的一系列文书,成为了解托勒密王朝对巴勒斯坦地区施行经济政策的重要窗口。芝诺纸草中的一封书信(P. Cair. Zen. II 59251)提到第二次叙利亚战争后,托勒密二世的女儿贝莱尼科(Berenike)嫁与塞琉古国王为继后,阿波罗尼乌斯等人护送贝莱尼科至两国边界处托勒密王朝一侧的西顿(Sidon),这是托勒密王朝在黎凡特地区的控制范围远至黎巴嫩南部的明证。在此处以南的巴勒斯坦居民至少会置于托勒密王朝的三种税收制度之一的管理之下:交易税、包税以及“国王土地”税。其中,“国王土地”是指土质肥沃的土地,归王室直接所有,基本继承自之前波斯帝国的管理方式,交易税则与包税制类似,是托勒密王朝引入的新制度。

芝诺纸草所载交易税的规则,揭示出当时通过黎凡特与埃及进行的商业贸易活动的细节。如一份芝诺纸草文书(P. Cair. Zen. I 59012)详细记录了不同货物从叙利亚走水路运至埃及的四档税率,50%、33.3%、25%、20%不等,其中包括从爱琴海和东地中海其他地区进口至腓尼基,然后再转运至埃及的货物。这些交易税率远高于同时代其他希腊化国家,但与托勒密在埃及本土征收的交易税率一致。这表明托勒密王朝将巴勒斯坦地区纳入王朝整体经济管理体制中,当地的海岸港口作为东地中海贸易重要中转站的地位亦可见一斑。托勒密王朝在阿卡(Akko,此时被改名为托勒梅斯)、加沙(Gaza)等地设立新的征税机构,在加沙、约帕(Joppa)、阿卡、推罗(Tyre)和西顿等地则设立了铸币厂,发行托勒密王朝的铸币。

法老时代的埃及,通过全国范围内的财产清查来确定征税额度,托勒密王朝基本继承了这一制度,并同样将其推广至海外领地。在一则托勒密王朝的法令(C. Ord. Ptol. 21—22)中详细规定了牲畜所有者应当在法令颁布的60日内登记自己拥有的牲畜数量,包括需要纳税以及可以免税的牲畜,同时从登记处获取收据,如有违反将遭到严厉处罚。该法令第二部分涉及奴隶登记。托勒密王朝在整体上试图限制奴隶数量,确保有更多的自由民在王室和私人地产从事劳动,产生租金和税收。因此,按照法令,即使在巴勒斯坦地区,包括债务奴隶在内导致当地人口成为奴隶的情况也仅限于一些特定情境。但芝诺纸草中的一些文本保留了当时的奴隶逃亡、买卖或作为礼物赠送给国王和官员的记载,反映出实际上奴隶交易可能较为普遍,法令中的限奴条款正是王室对这种现象的担忧与回应。

族群和文化融合:默雷沙城

希腊化时代巴勒斯坦地区的考古材料呈现出前少后多的鲜明特点,原因是多方面的。

首先,在托勒密王朝一个世纪的统治下,这一地区是埃及与塞琉古王朝的缓冲地带。但是,尽管两地关系紧密,新王国时期的埃及甚至统治这一地区三个世纪以上,但在语言、地理环境和文化类型等方面,两地的差异仍是巨大的,埃及将这一地区的人称为“亚洲人”,视为比埃及人劣等的族群。这种情况在托勒密时期并无根本改变,托勒密王朝对于在这一地区推行实质上的“希腊化”并无兴趣,只要可以获得经济和人口资源即可。因此,尽管托勒密王朝表面上将巴勒斯坦地区一些地名更改为希腊式的名称,但除税制外,王室无意干涉巴勒斯坦地区的地方传统和治理方式,巴勒斯坦地区承自波斯时代的管理体制在很大程度上得以保留。这导致一部分托勒密时期的考古遗存很难与之前的时代区分。

第二,托勒密一世曾将巴勒斯坦地区的人口大举迁入埃及,据估计,仅犹太人就有十万之多,包括大量的工匠、商人和祭司等。这种对异族文化的宽容促进了犹太文化和希腊文化在埃及的融合,但与此同时,托勒密早期巴勒斯坦地区的人口和经济发展受到一定冲击。托勒密和塞琉古为争夺这一地区不断爆发的战争,进一步限制了巴勒斯坦地区物质文化的发展,这种情况直到塞琉古时期才有所改观。

第三,托勒密王朝在重要经济活动方面采取国家“专营”政策,国家垄断了获益颇丰的与阿拉伯半岛的商贸往来,巴勒斯坦地区只被允许维持其传统的“贸易走廊”的角色,不得直接与阿拉伯半岛开展商贸活动。这些限制措施使得巴勒斯坦地区发展较为缓慢,考古遗存本身数量相对较少,且既难与之前的时代相区分,又容易被塞琉古和罗马时代的遗存所覆盖。

尽管如此,仍有一些巴勒斯坦地区的考古遗址可以确认是托勒密时期的遗存,其中,默雷沙城(Maresha)是伊多姆地区(Idumaea)最重要的定居点,且托勒密王朝是其发展过程中的关键阶段。考古学家在此处遗址的多年发掘成果丰硕。

发掘发现

默雷沙位于阿什克隆(Ashkelon)以东约35公里,耶路撒冷西南约40公里,在波斯统治时期是区域性首府城市,但考古材料甚少。由于地处海滨的加沙和东方内陆之间商路的中转位置,在托勒密王朝统治约半个世纪后,默雷沙逐渐发展成为一个繁荣的市镇,居住着约1万居民,芝诺纸草提到在此处有奴隶、谷物和油的交易活动。在这里发现的人类产生的垃圾可追溯至公元前4世纪晚期,集中于公元前3—前2世纪,涵盖托勒密和塞琉古王朝先后统治此地各约一个世纪的时间。自马加比起义(公元前167—前160年)至公元前1世纪上半叶,默雷沙在塞琉古、罗马等政治力量的角逐中衰落,最终于公元前40年毁于一支帕提亚王朝军队之手。

默雷沙的卫城部分早在1900年即已开始考古发掘清理,随后几年发现了希腊化时代的画墓。1988年起,遗址的发掘工作得以继续,向世人呈现出一个一度繁荣并充满大量来自希腊世界物品的城市,与西部海岸线附近的阿什克隆和多尔(Dor)处于相似的经济和文化发展水平,是希腊化影响颇深的海岸区域向内陆的延伸。

如今的默雷沙遗址是以色列古夫林国家公园(Bet Guvrin National Park)的一部分,可分为上城(卫城)、下城和墓区三个区域。下城主要建于希腊化时代,是为了容纳不断增长的人口而扩建的区域,也是遗址目前发现清理的主要区域。这里唯一可以确认的公共建筑是托勒密晚期的一座神庙,有可能建于托勒密四世在公元前217年拉斐亚战役中战胜塞琉古王国的安条克三世之后。居民使用当地较软的石灰岩建造私人房屋,院落的基本结构包括无窗的外墙和露天中庭,是典型的巴勒斯坦风格。以灰泥涂刷的爱奥尼式壁柱和珠饰脚线装点着院墙,表明主人接受了地中海风格或本身即是来自希腊世界的移民。食品储藏室中常有从爱琴海诸岛进口的葡萄酒罐,另有一部分家用陶器(尤其是餐具)来自埃及的亚历山大港。

下城最令人惊叹的发现是庞大的地下建筑空间。在居民私人院落的中庭常有一处楼梯通往地下,一个个宽敞而相互连接的房间组成了默雷沙城独有的地下室生活系统。这一地区地表坚硬的岩石层下方是较软的石灰岩(白垩)层,当地居民大量开采地下石灰岩用以建造地面建筑,从而挖出巨大的地下空间。他们发现这些空间正适合减轻地面恶劣气候的影响,增加居住空间,遂把地下空间分隔开,用作额外的房间、浴室、仪式室、马厩、蓄水池、仓库,以及制作橄榄油的家庭作坊,另有一些与这些生活区域有所区隔的巨大地下空间被用作鸽舍,鸽舍墙壁上有5—6万个壁龛式鸽子窝。因此,默雷沙城的两大主要产业,即橄榄油生产(年产量约270吨)和鸽子饲养,都是在地下建筑空间进行的,“地下城”的产业至少部分支持了“地上城”的繁荣。

阿波罗芬尼斯家族画墓

在默雷沙发现的托勒密时期的器物,包括各类陶制器皿、彩陶、铸币、刻有铭文的双耳细颈瓶柄、小雕像和其他大量铭文材料,反映了当地族群和文化的融合性。阿波罗芬尼斯(Apollophanes)的家族画墓即为典型例证。

腓尼基人在默雷沙东部建造的这种家族墓通常会在漫长的岁月中埋葬一个家族中的数代人,如之后遭到废弃,可能会被其他人清空并重新利用,阿波罗芬尼斯家族墓是其中最著名的一座。根据其中的铭文判断,这座墓使用的时间是公元前3—前2世纪,横跨托勒密和塞琉古王朝统治时期。从坟墓入口处沿一小段阶梯通向地下墓室,经过一段方形小门廊后,在正前、左、右方各有一条长廊,沿着长廊的墙壁是连续的长条地台,在其后一共有凿进岩壁的41个方形岩窟墓室,每个墓室的大小仅能葬一人,墓室入口处的上方墙壁上一般写着埋葬在此处的死者的名字。在墓室正前方尽头处还有三个小室,其中右室的门廊处的铭文可以确认墓主人的身份:阿波罗芬尼斯,塞斯马奥斯(Sesmaeus)之子,默雷沙的西顿人长达33年的首领,被誉为同时代最杰出和最受亲人爱戴的人,他已逝去,享年74岁。在铭文中,塞斯马奥斯是闪族人名,阿波罗芬尼斯则是希腊人名。由于伊多姆神话中的科斯神(Qos)被认为是希腊神话中光明与预言之神阿波罗的一种形式,阿波罗芬尼斯也可能是伊多姆名字。

其他几处铭文进一步显示出埋葬在此处的家人身份和彼此的关系。如一条铭文提到“塞斯马奥斯之女萨布斯(Sabus)之(墓)”,萨布斯是阿波罗芬尼斯的姐妹,其名有可能来自伊多姆、帕尔米拉(Palmyrene)或纳巴泰(Nabataean)的传统。还有一则铭文提到“阿莫乌斯(Ammoius,塞斯马奥斯之子)之子科斯纳塔努斯(Cosnatanus)”,科斯纳塔努斯是伊多姆名字,他的父亲阿莫乌斯则有一个埃及式名字,腓尼基人偶尔亦采用这一包含阿蒙神(新王国以来埃及国家的主神)神名的人名。这座墓中埋葬的这个家族的最后一位成员可能是巴巴斯(Babas),这是个犹大或伊多姆人名,他是“科斯纳塔努斯之子”,也是塞斯马奥斯的曾孙。因此,这座墓中至少埋葬了一个家族中前后相继作为直系亲属的四代人:第一代是塞斯马奥斯(闪族名),第二代是阿波罗芬尼斯(希腊/腓尼基/伊多姆名)、萨布斯(伊多姆/帕尔米拉/纳巴泰名)、阿莫乌斯(埃及/腓尼基名),第三代是科斯纳塔努斯(伊多姆名),第四代则是巴巴斯(犹大/伊多姆名)。此外,墓中尚有一则铭文提到“米尔巴卢斯(Meerbalus)之子德米特里厄斯(Demetrius)之(墓)”,后者是希腊名字,前者则是腓尼基人名马赫巴尔(Maherbal)的希腊化形式。由于信息有限,尚不能从墓中铭文判断他们与阿波罗芬尼斯家族成员间的关系。可以看出,这座墓中埋葬的人的来源相当多元,在同一家族中出现这种情况,很可能是相应族群不断通婚的结果。

除铭文外,这座墓中尚有许多绘画,这是它被称作“画墓”的原因。在墓室门廊左边祭坛上方绘有一只冥界的公鸡,它的啼鸣会吓退恶鬼,门廊右侧绘有一只地狱三头犬刻耳柏洛斯(Cerberus)作为坟墓的看守者。主走廊两侧墓室上方的图案主要是两排半真实半想象的动物,右侧首先出现的是正吹着长号的传令官,接下来是人骑马狩猎的场景,宣告墓主人通往冥界之路已经开启,拦路鬼怪必将伏诛。接下来出现了许多动物,包括鳄鱼、狮身鹰首兽以及与这些动物体型相当的、凶猛的鱼等。在墓室正前方长廊尽头三间小室的外墙上是一系列壁画装饰:正中小室的两侧墙面各绘有一只与泛雅典娜节赛会(Panathenaic Games)上颁发的奖品类似的双耳细颈瓶,两只火红色的凤凰展翅分立于左右上角,象征着来世的生命,其下各有一张置有香炉的三脚桌(右侧墙壁残缺导致图案不完整),最外側则绘有爱奥尼柱式作为岩窟墓室的尽头装饰(右侧缺失)。这座墓的建筑和壁画在品质和技艺上并非上佳,符合地方族群首领的身份,壁画内容和风格表明了该家族深受希腊文化的影响。

结合文献和考古材料从整体上看,巴勒斯坦地区在托勒密王朝治下前接波斯帝国,后续塞琉古王朝,保持了发展的持续和稳定性。托勒密国王继承了之前的法老将这一地区视为埃及本土与亚洲之间缓冲地带的做法,引入新的税制和国家专营制度管理进出口贸易,以确保从巴勒斯坦地区获取稳定的经济利益;但除此之外,王室并不强行干预当地既有的社会治理和文化传统。在这一较为宽松的政治氛围下,以默雷沙为代表的巴勒斯坦城镇在一定程度上获得繁荣,来自地中海各个区域的移民在这里共同生活、通婚,巴勒斯坦和地中海其他地区的建筑风格和器物混用,展现出族群和文化融合自然生发的状态,这正是“希腊化”这一术语最为本质的特征。

本文为国家社科基金项目“多元文化视阈下托勒密埃及的宗教和合现象研究”(编号:18BSS021)阶段性研究成果。

(作者为上海外国语大学全球文明史研究所副教授)