社会生态韧性视角下的乡村聚居景观演化及影响机制

——以新疆村落的适应性循环为例

孙应魁

翟斌庆*

乡村景观,尤其是经过人类与自然环境适应改造的乡村景观,反映着特定地域数千年来自然生境和社会需求相互融适的层积印迹。过去的70年,特别是改革开放以来,中国的城镇化进程引发了传统乡村景观的急剧变化。大拆大建的新农村建设,使乡村景观逐步演变成另一种形式的“现代化城市”[1]。随着人们生态意识和传统文化保护观念的深入发展,承载有人们思想、观念、精神寄托及社会、自然变迁历史的乡村独特景观物质符号引发了学者近年来的高度关注,成为当下乡村社会发展中展现本土特色价值的重要研究课题。本文即以生态恢复学的适应性循环阶段性概念特征为切入点,对新疆典型乡村实体空间景观形态及其形成原因进行广泛挖掘(图1),重点梳理乡村聚居形态的演化主线、特征规律和演变动力,为当前乡村振兴背景下的乡村景观保护和可持续发展提供一定的基础和依据。

1 理论基础:适应性循环理论与乡村聚居景观

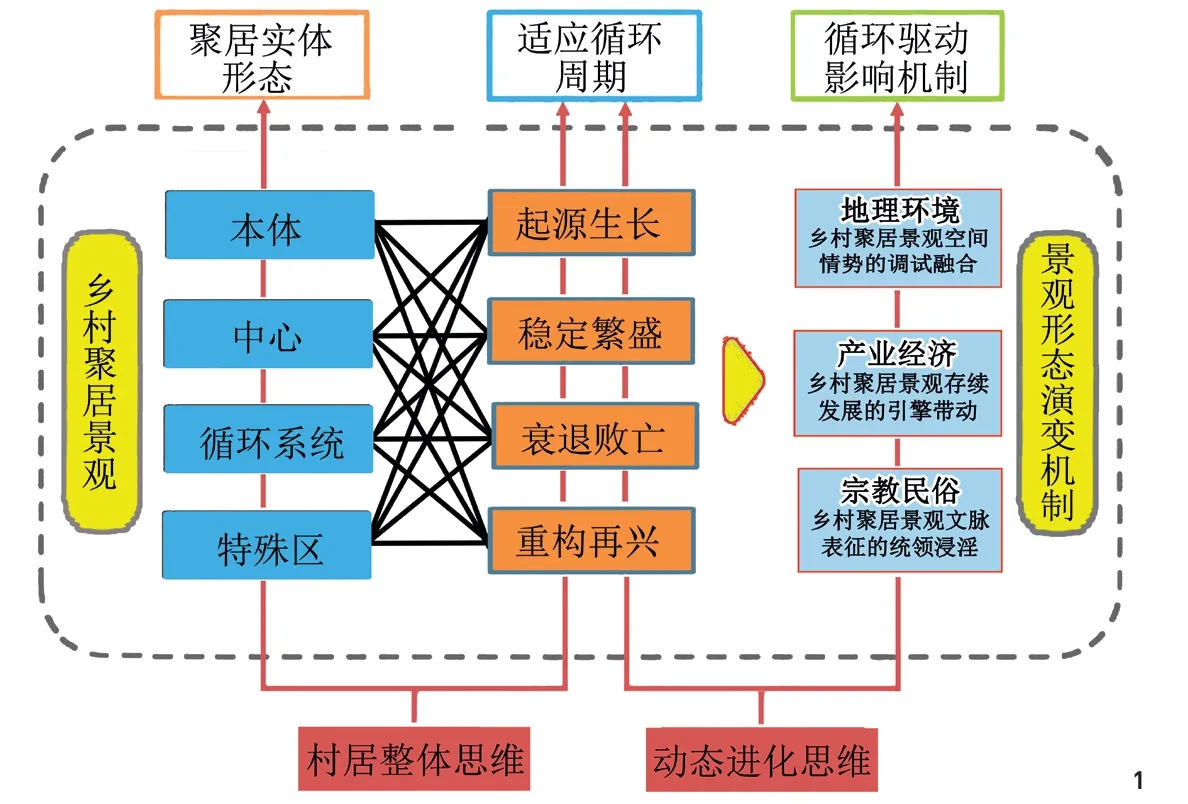

1.1 乡村聚居景观的构成

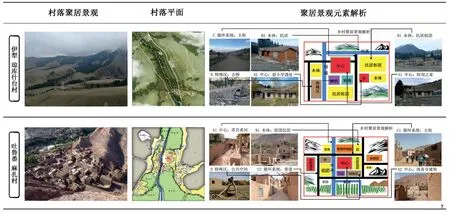

20世纪50年代,希腊社会学家道萨迪亚斯(1913—1975)率先将生态学“人类聚居”概念引入聚落研究领域,认为“聚居是由自然、人、社会、建筑、支撑网络所构成,而具体的人类聚居实体空间则可分为本体、地标中心、循环系统、特殊区[2]4个部分”。在乡村聚居实体景观形态中,本体包括广义上的村落聚居的整体格局、风貌特征、组团簇群等;地标中心是指聚居系统中具有明显单一功能性、聚集性的建构筑物或特定场所节点,对村居形态发展具有典型代表或指引属性;街巷交通则是乡村聚居的循环系统;特殊区指代与周围功能明显不同的特殊用地,如学校、商店、村前集会广场、祭祀场地等特殊职能空间。

图1 研究思路及主要内容

1.2 乡村聚居景观的相关研究

20世纪初期对于乡村聚落景观的相关研究,如彭一刚关于传统聚落景观的调研分析[3],陈志华对于楠溪江沿岸古村落乡土景观的梳理[4],为国内的乡村聚居景观研究提供了重要的基础性资料依据。近年来,孟晓东等从乡村边界景观形态视角对北京爨底下村的聚居景观构成做了大量的调研搜集,并针对该村落的序列性和标识性发展破坏现状提出自己的基于聚居边界景观的生态美学层面保护发展建议[5];张鹰等从山地型乡村聚落的街巷景观空间形态出发,提出定性、定量分析传统聚落街巷景观的新方法[6]。当前针对这一领域的研究多集中于聚居中微观单体层面的保护探讨,而对于乡村聚居景观的历史时空演化或各聚居元素间的协调适应性影响机制的分析探究尚鲜有涉及。因此,本文根据乡村聚居的本体、中心地标、循环系统、特殊区的分类架构分析方法进行乡村景观实体空间形态的层积研究,以求直观、全面地探究乡村聚居时空景观的演化层积规律。

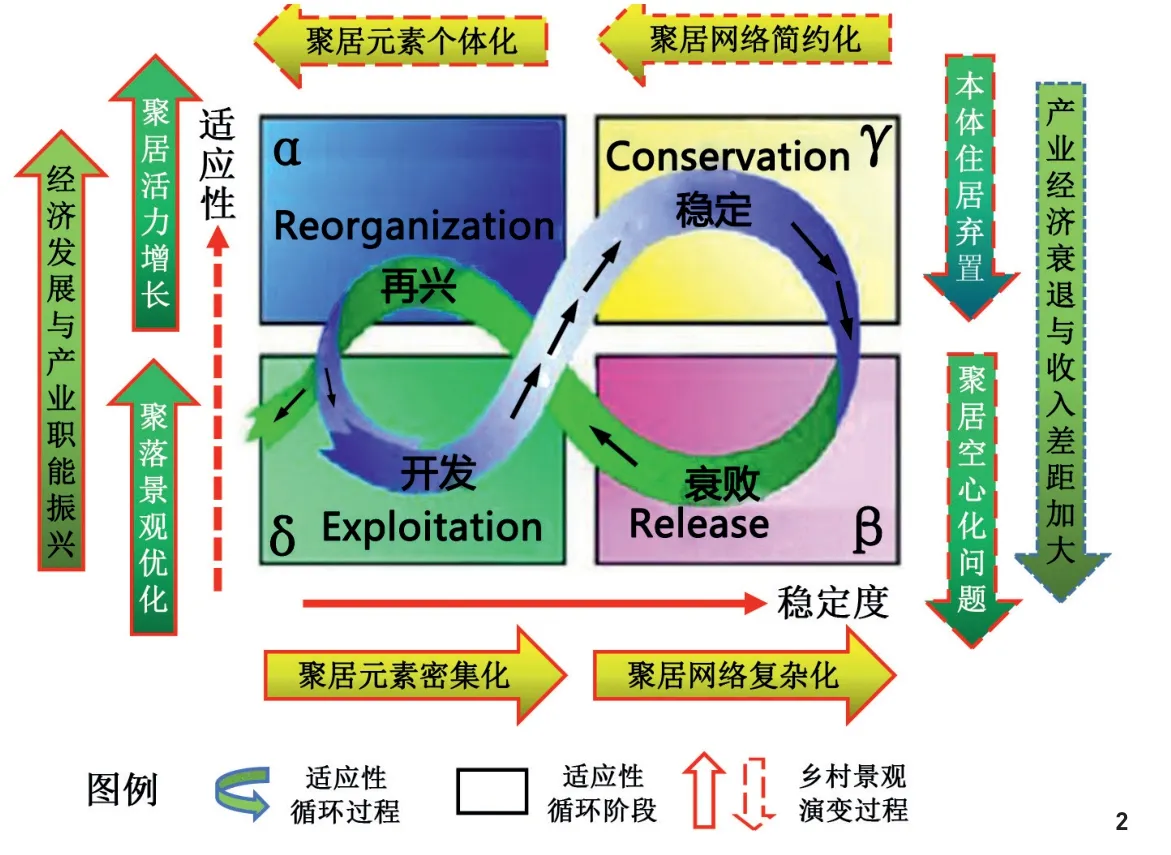

1.3 适应性循环理论的切入

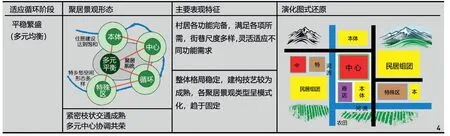

图2 乡村聚居景观适应性循环模型

20世纪末,生态学家霍林首次提出韧性的概念,其核心理念便是社会生态系统在遭受内外部冲击、侵害时所主动抵御、转化的适应性恢复能力。21世纪初,霍林等通过对传统生态种群进化演替理念的深化补充,认为大部分的社会-生态系统都要经历一个重复的循环演替过程,即称之为“适应性循环”[7]。之后以霍林为首的国际性学术组织“恢复力联盟”经过对此动态机制的论述分析,提出社会-生态系统将依次经过生长、稳定、衰败、重构4个阶段,构成一个适应性循环[8]。首先是快速生长阶段,循环系统在此过程拥有多种方向的发展潜力;最终某一种或几种可能性要素被锁定,便循着有迹可循的方向发展,进入系统稳定守恒阶段;当聚集的养分(资源)越来越为系统所固持而排斥其他竞争元素时,秩序僵化,意外不可避免地将会发生,此时系统进入衰退阶段;而新系统或活化要素的重组和再生会为原系统创造无限的可能和机会,可有效避免原系统的无故败亡[9](图2)。以此视角为切入点,乡村聚居适应性循环系统,即在外力干扰下,乡村聚居景观经历快速生长、平稳繁盛、衰退没落和重构再兴4个不同的循环阶段,构成乡村聚居景观的适应性循环演化,为当前乡村景观的保护传承研究提供了新的方向。

2 演变路径:乡村聚居景观的适应性循环分析

就新疆地区而言,北部的阿尔泰山、中部的天山、南部的昆仑山横亘东西,将新疆分隔为南、北两部分。北部温带型,年降水约200mm,蒸发量为2 500mm左右;南部年降水约50mm,蒸发量为2 700mm左右,且辖有世界第二大沙漠——塔克拉玛干大沙漠,总体造成了新疆干旱少雨的独特自然环境[10],且历史上既有草原游牧文化的传承,也有农耕、丝路贸易的商业传统,更兼世俗、宗教信仰的影响。高山融雪流水经由砾石带的潜流出现于地面形成的适宜农作放牧的绿洲,则必然会成为大小城镇、乡村等聚居选址、发展的十分重要的考虑因素。

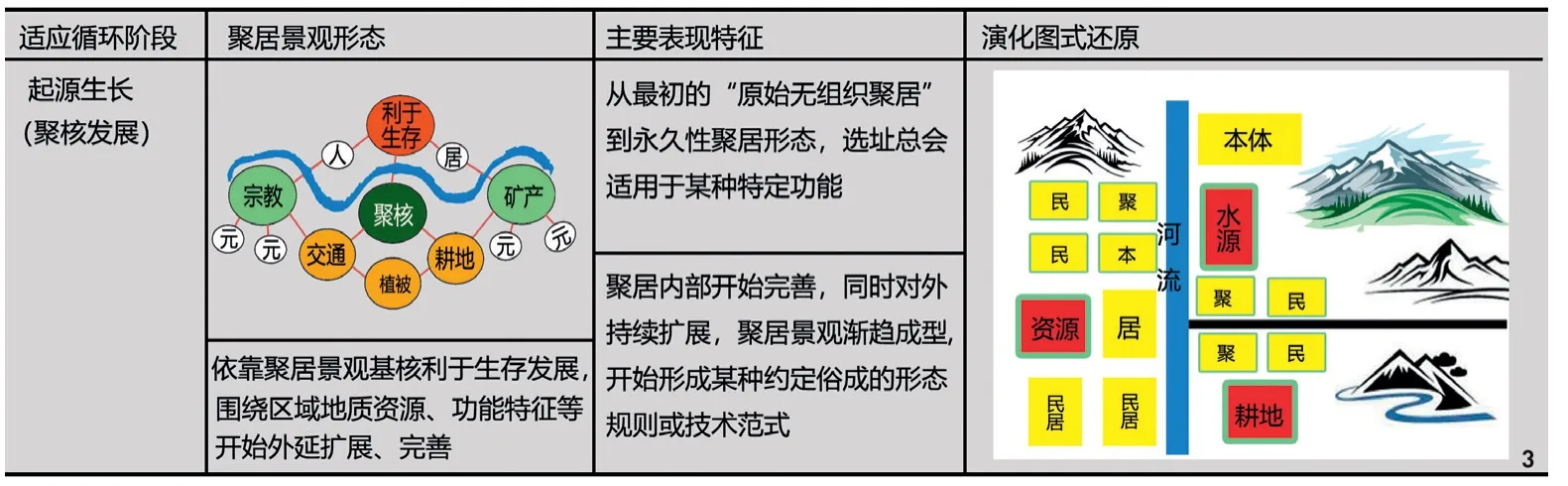

2.1 起源生长——聚核而生,外延拓展

受特定社会背景、生产力和生产关系的制约,村居聚落起源初期必然依赖于自然环境、资源要素[11],由于某种或多种特定功能需求而择地营构,或农业耕种,或畜牧为生等,此种功能需求的满足要素便构成了村居起源的最初“基核”。诚然,基核因素并非一成不变,随着各种未曾预料的功能影响的产生,村落的“基核”也会产生相应的变化。

对于位居火焰山脚下的绿洲型麻扎古村落来说,穿村而过的地区唯一溪流苏乌什河及带来的农牧用水资源无疑是原住民选址定居的最初基核考虑,而基核的确定也使聚居本体的发展形成天然的凝聚性、向心力。本体组团沿溪扩展以保证足量的农田牧场,狭长线型的条形分布并不十分讲究朝向,且随着住居人口的增加,村居形态快速外延[12]。循环交通系统也渐趋成熟,满足日常出行、劳作等功能需求,支巷、次街、小道及特殊功能场所等开始自发或有组织形成,本体建设进入高发期,但也基本呈现出围绕中心的聚核分布规律(图3)。

图3 聚核生长阶段景观形态解析

图4 平稳繁盛阶段景观形态解析

图6 重构再兴阶段景观形态解析

2.2 平稳繁盛——围寺而居,多元均衡

新疆地区自伊斯兰教传入发展,居民大多信奉宗教文化。宗教文化的传播,赋予聚居形态极其丰富的内涵,形成新疆地区村居聚落独特的文化面貌。清真寺往往居于聚落中心,除了为信众祈祷提供服务,还承担丧葬事务,或本身就是一个公众议事的中心场所,可以说影响着日常聚居的方方面面,也使聚居景观系统整体形成以清真寺为聚居中心的本体住居体系,清真寺、河流、贸易古道等构成村落一元或多元式的均衡态势(图4)。

据地方志记载,相传1 300年前,吐鲁番地区最早的7位伊斯兰传教圣贤埋葬于麻扎村(麻扎即“坟墓”的意思),使得村落成为著名的朝拜圣地[13],村落由此开始快速地外延拓展,村落聚居系统达到平稳繁盛阶段。而圣人墓、清真寺也成为新的聚居中心地标,村居职能元素多依循宗教影响逐渐发展至成熟稳定,适应性循环系统也进入最大的持续稳定时期。各聚居元素的稳态连通性形成制式,本体住居完备充盈,循环系统清晰明化,地标中心宏伟多元、相互协调,特殊公共空间也可满足不同使用者的功能需求,但此时的循环系统也隐约趋于僵化、固式。

2.3 衰退没落——功能衰竭,空心废置

图7 北疆、南疆典型乡村聚居景观解析(作者根据新疆大学建筑设计研究院《琼库什台村保护规划》及参考文献[17]整理绘制)

村落聚居经历稳定鼎盛时期的发展顶峰,各项职能趋向于定式,久而久之,聚居适应元素或制度模式可能并不能更好地灵活、有效识别适应外界职能等的变化。村落聚居功能资源系统的日渐式微,农耕、畜牧用地的不断减少,以及村居职能产业经济的弱化或外来竞争因素的强势入侵等,均会导致村落聚居景观走向衰败。新的生活方式、生产关系及原住民自身审美价值观念的转变等,也将促使本体住居面临废置或盲目拆修的境地(图5)。

由于城镇化的快速发展,众多传统乡村聚居中出现的本体空心化问题日益显著,传统乡村社会结构的解体导致寺庙、宗祠等村居地标出现不同程度的无端替换消亡。小学、商店、宗祠等特殊功能场所初期借居于寺庙、名人故地等村落旧时建筑,与传统聚居景观风貌相融合。而随着乡村经济、城镇化的推进发展等,盲目采用现代化大空间(如村委会广场、乡村大舞台等)、新材料建筑形式(如大玻璃铝合金窗、水泥外饰生土建筑)等割裂了传统地标中心及特殊用地景观文脉的历史延续性[14];固有循环交通系统并不能适用于现代社会交通方式的迅猛改变等,不可避免致使村落聚居系统的衰竭没落。

图8 喀什地区各历史时期文物聚居点分布(作者根据《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查集成》绘制)

图9 院墙及窗台高度的确定[20]

2.4 重构再兴——职能活化,再生恢复

根据适应性循环演化规律,在聚居景观衰退败亡阶段,所有聚居景观元素并不是同时消亡。传统乡村聚居景观系统经过正确的职能转化、动力活化等依然可以生存发展,进入另一个适应性循环或重复上一个循环。衰败末期至重构初期,新的动力机制、生产力或生产关系的重新注入会取代或活化原有空间职能,从而引发传统聚居要素与景观形态的调整、转变,以契合全新的生产、生活功能需求及产业职能创新,促使村落聚居的再生复兴。

2005年,麻扎村被评选为中国历史文化名村,有关专家在对历史文物建筑的原真保护及对可修整的本体组团提升现代功能生活水平需求的同时,通过宣传中心地标元素文化效力,适当改进循环系统通行能力,拓宽居民创业创收渠道,吸引外出人员的有效“回流”,从而使村落聚居有效避免衰退消亡达到可持续发展。历史性的生产型乡村职能关系被新的产业经济(旅游业)结构活化重组,村落历史聚居景观转型塑造历史纪念及生态展览功能,保持传统文化职能风貌等适应新的适用职能,使原生聚居进入重构再生适应循环阶段,达到乡村聚居景观的有效振兴(图6)。

3 影响机制:乡村聚居景观形态的演变驱动分析

3.1 地理环境——聚居景观空间情势的调试融合

自然地理区域内的地质地貌、气候特点、水文情况等是传统聚居空间布局和形态演变的重要影响因素。农耕文明聚居村落的初始选址往往会寻找依山傍水的“风水宝地”以利于生存。同样,游牧文明村址则依照水肥草美的牧场分布情况而定。特定的地域环境聚居有其独特的自然资源依赖,不同区位的聚居空间选址会依循不同的适宜型“资源基核”,呈现出顺应资源分布特点又改造适用的有机结构特征,从而有效利用本土资源达到聚居景观发展的最优效益。

新疆地区气候、地质等资源要素类型多样,地域特色显著,聚居景观的形成发展处处显示出环境因素的影响。1)北疆的众多游牧民族适应草原生态环境的需要,形成“逐水草而居”的聚居生计方式;南疆沙漠戈壁区居民则有效利用高山融雪形成的水系、溪流选择聚于绿洲区,且不同的水系分类特征呈现不同的村居分布景观形态[15]。2)自北疆至南疆,随着降水量的逐渐递减,本体民居的坡度也由原木坡屋顶变为生土平屋顶,以至北疆多尖耸利于减轻雪载的屋顶景观;而南疆多平屋顶景观,几乎每户都有高架棚院落,房屋出挑较为深远,防止强烈太阳光的射入。在循环系统层面,北疆多宽阔平直道路便于羊群出入,南疆则多狭窄巷道以避风沙、强光,形成各自的聚居景观适用经验(图7)。

3.2 产业经济——聚居景观存续发展的引擎带动

经济因素是传统聚居景观形态演变的重要驱动因素,特定历史时期的乡村产业经济发展则直接影响着该时期聚居村落景观的拓展[16]。经济效益不足或发展缓慢时期,居民对住居的功能性大幅度变化需求相对不强,主要是对住居宅院的少量改修或重组扩建。随着产业经济的快速发展,职能结构的变化以及原住民对功能生活改变的进一步提升,需求的向往则会使原有生活观念发生转变,聚居景观无疑会相对拓展蔓延,以满足日益复杂、多元化的适用要求(包括精神需求)。

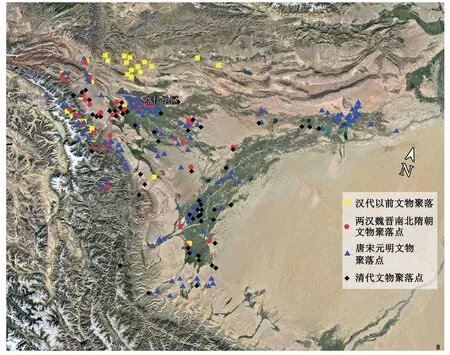

不仅受横向的多类型聚居景观元素影响,产业发展情况对于聚居演进纵向的引动同样明显。以喀什地区乡村聚居为例,最早的聚居村落出现于约3 000年前的采集经济阶段,生产力产业水平较为低下,无须大面积的耕牧地作为生存支撑,因此易防御、较封闭的山谷盆地成为最佳选择;汉代时期,随着丝路贸易的开通,区域生产经济得到有力发展,日益增长的人口使聚居对土地的适用需求大大增加,先民们便更多顺流而下选址于山前绿洲区域,开始进入大规模耕种、贸易阶段;唐统一后,水利等工程技术的大力提升,使聚落可以深入绿洲腹地开展;清代平定西域之后,政府组织屯垦成为新疆重要的经济发展方式,催生了沙漠边缘荒地的大规模开发耕种(图8),也使得传统聚居开始拓展至绿洲边缘地段[17]。

3.3 宗教民俗——聚居景观文脉表征的统领浸淫

宗教民俗之于聚居景观的表征关联,美国建筑理论学家阿莫斯·拉普卜特在著作《建筑环境的意义:非言语表达方法》中曾述:“文化对于建成环境具有中心统领性……在许多传统文化中,宗教的图示及意义是理解聚居形态的关键所在。[18]”自10世纪伊斯兰教盛行于西域以来,据2015年鉴数据显示,新疆地区少数民族人口占比约64%,大多信奉宗教。长期宗教民俗活动的覆盖与积累,助推乡村聚居形态景观在时空文化网络中留下了自身不可磨灭的印记。

宗教民俗的大范围、长时期延续发展使得新疆乡村聚居景观,包括本体住居、中心地标、循环交通系统、特殊私密功能区域的营建等均受到强烈影响。1)《福乐智慧》①明确提出,营建宅院不要靠近大路,选址不要与洪水为邻,房屋忌面向北方,窗户宜朝向南方。2)宗教习俗提倡邻里互助,充分保障居民权利,村落中大多建设有与邻居协商一致并使用邻居墙体支撑的过街楼,街巷尺度以骑马经过的路人无法看到庭院内部情况为依据。3)“建设住房时,应确保没有直接延伸室内的视廊,避免对家庭私密区的侵犯”,住居的窗户设置需使得路人经过无法看到内部,且从住居内部也无法看到街巷活动[19](图9)。

4 结语

乡村聚居景观的历史层积,是在特定地域环境和漫长演化进程中逐渐形成的。本研究将乡村景观嵌入社会-生态系统的适应性循环过程之中,对乡村聚居的起源生长、平稳繁盛、衰退没落、重构再兴循环适应阶段进行梳理分析,总结出地理环境、产业经济和宗教民俗对新疆乡村聚居景观的主要影响驱动,从而将当前国际研究热点的社会-生态适应性循环及影响机制研究引入乡村聚居学领域,有助于多方位了解乡村聚居景观的历史演化行为,正确预测、借鉴重复性的演进机制和路径规律,从而对乡村景观的重构振兴进行健康培育。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

注释:

① 《福乐智慧》成书于伊斯兰历462年(1069—1070年),作者玉素甫·哈斯·哈吉甫描绘了喀喇汗王朝社政治、经济、文化等领域的壮阔历史画面,也展示了古维吾尔社会、历史、文化、艺术的宏大场面。