1947—2020年西南极派恩岛冰川前缘变化特征分析

钱懿德 周春霞 陈一鸣 曾韬 刘建强

研究论文

1947—2020年西南极派恩岛冰川前缘变化特征分析

钱懿德1,2周春霞1,2陈一鸣1,2曾韬3刘建强3

(1武汉大学中国南极测绘研究中心, 湖北 武汉 430079;2自然资源部极地测绘科学重点实验室, 湖北 武汉 430079;3国家卫星海洋应用中心, 北京 100081)

位于西南极的派恩岛冰川(Pine Island Glacier, PIG)是近年来崩解频繁且前缘变化明显的区域。基于Landsat系列卫星和海洋一号C卫星光学影像、ERS-1和RADARSAT卫星SAR影像及航空影像, 利用前缘位置识别和开口盒方法, 分析1947—2020年PIG的前缘变化特征。PIG在近73年至少发生过17次规律性的大规模崩解事件, 其崩解周期在1995—2013年间约为6年, 2013年至今约为1~2年; 由开口盒法计算得到的冰川前缘附近的流速在近73年间呈现上升趋势。结合PIG在1947—2020年间崩解事件的相关研究, 总结出厄尔尼诺现象、冰架底部的绕极深层水暖化、底部融化率增加、底部裂隙的发育、冰水混合物的消退以及冰架与海脊间歇接触产生的背应力等是导致PIG发生崩解的可能驱动因子。

派恩岛冰川 前缘位置变化 崩解 开口盒法

0 引言

冰冻圈为地球五大圈层之一, 是地球主要淡水储存库。冰冻圈对气候的反馈影响着全球环境的变化[1]。目前南极约有61%的海岸线与冰架相连, 冰架总面积超过1.55×106km2 [2-3]。当冰架崩解时, 将导致冰盖及冰川稳定性改变[4], 并影响冰架物质平衡。通过分析南极海岸线的长时间变化, 可以了解南极不同区域的冰架是处于增长或退缩的阶段[5-6]。长时间连续观测的遥感资料为冰川前缘监测提供了重要数据源, 例如美国地质调查局利用多源遥感数据制作了近30年的南极区域海岸线变化图[7], 使学者能全面了解南极冰架前缘的动态变化。

位于西南极的派恩岛冰川(Pine Island Glacier, PIG)于1947年由美国海军跳高行动在阿蒙森海域勘察时所发现[8]。PIG多次发生大规模崩解事件, 其流速及前缘位置不断发生变化, 因而成为当前冰川研究的热点区域。根据Dirscherl等[9]对近30年201篇与南极冰流运动相关研究论文的统计结果, PIG为目前开展冰流运动相关研究最多的冰川。

前缘位置变化方面的研究显示, 1947—2000年间PIG前缘位置在一定范围内变化[10]。在2015年的大崩解事件后, 冰架前缘的方向由以往的北偏东10°~30°转变成北偏东55°, 北侧边缘较2013年的崩解位置后退15 km, 为当时前缘位置变化最大的区域[11-12]。除了遥感影像, 也有学者利用其他方法研究大时间尺度下的前缘位置变化, 如利用海底岩芯、海床的冰蚀痕迹及深海沉积物中的微体化石等, 推测100多年前PIG的冰架区域应完全覆盖整个派恩岛湾[13]。

冰流速时间序列研究表明, 在1982—1991年间PIG冰架区域的平均流速为(550±50) m·a−1, 在1997—2001年间增加为(1 550±500) m·a−1[14]。在1974—2000年间整个冰架区域流速平均加速约22%, 其中1987—1994年间加速较不明显[15]。后续研究显示PIG的冰架区域在1973—2010年间流速加速75%[16]。

对于PIG崩解事件的驱动因子研究方面, Jeong等[11]单独针对2015年的崩解事件, 分析2013—2016年冰水混合物的消退以及裂缝发育如何影响PIG的流速以及应变率, 进而导致冰架崩解; Arndt等[12]针对2007、2013、2015和2017年的PIG崩解事件, 利用高分辨率海底地形图以及冰架表面特征的变化, 分析底部地形如何影响冰架崩解; 对于海流及海温在崩解事件中的作用, Jacobs等[17]发现PIG在2009年的冰架底部融化量较1994年增加50%与绕极深层水(circumpolar deep water, CDW)的升温有关。

在PIG前缘变化、冰架崩解和流速的研究中, 研究时间范围有长于10年甚至达几十年, 如1947—2000年[10]、1966—1998年[18]、1974—2000年[15]、1973—2007年[19]、1973—2013年[16]、1972—2011年[20]、2000—2014年[21]及1947—2017年[12]等; 也有短于10年, 如1992—2000年[22]、2009—2014年[23]、2013—2016年[11]、2015—2017年[24]。研究时间最早为1947年[10], 但大部分的时间范围主要集中在20世纪70年代之后。虽然这些文献研究了不同时间段PIG的前缘线、流速及崩解事件的驱动因子, 但对于从1947年至今的长时序变化以及各时期主导因素的影响仍不清晰。因此, 本文利用379幅卫星和航空影像, 利用开口盒法(Open- ended Box method)[20,25]研究PIG的前缘变化特征, 分析前缘流速, 总结与PIG崩解事件相关的各项驱动因子, 以呈现PIG近70多年来的动态变化过程。

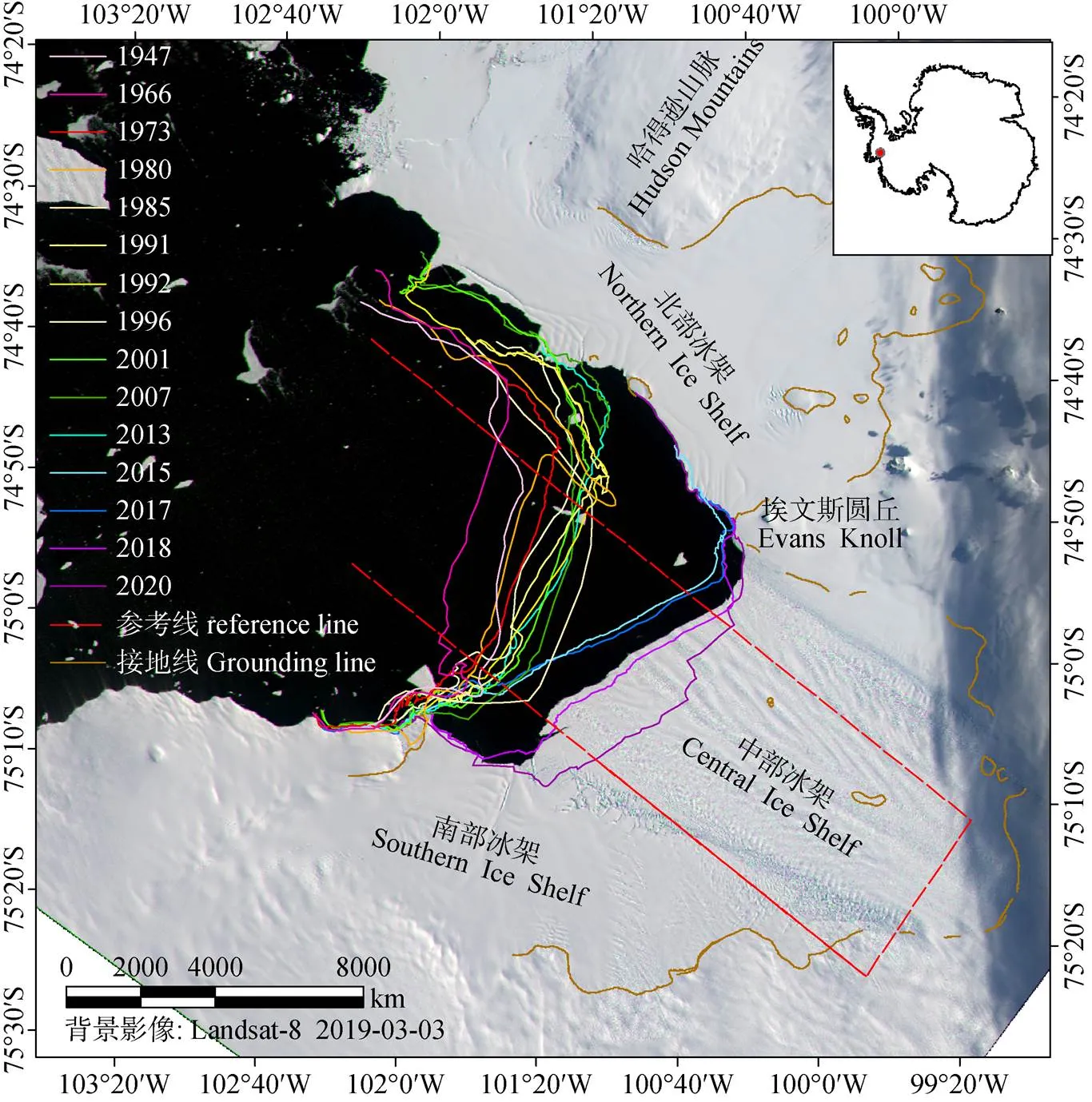

1 研究区域和数据

PIG流域总面积约为1.75×105km2 [24], 从哈得逊山南麓向西北流入阿蒙森海域的派恩岛湾[8]。冰架区域可以分为3个部分[10]: 快速流动的中部冰架及位于中部冰架两侧慢速流动的北部冰架和南部冰架(图1)。北部冰架有两条支流从哈得逊山脉汇入, 末端存在许多冰隆。中部冰架的前缘位于两冰隆之间, 为本文分析冰架前缘变化的主要区域。南部冰架有两条冰川支流汇入, 为3个区域中最小的部分。图1底图为2019年3月3日Landsat-8卫星影像, 褐色实线为MEaSUREs触地线产品[26], 红色虚线为开口盒法中的参考线(reference line)。1947、1966、1980、1992及1996年的前缘崩解位置参照Rignot[10]的研究结果, 1985年参照Kellogg[13]的研究结果, 其余年份来自于本研究。

图1 PIG地理位置及1947—2020年其前缘崩解位置示意图

Fig.1. The location of PIG and calving front positions of PIG during 1947—2020

自Landsat 1卫星发射以来, 该系列卫星所获得的影像几乎覆盖了从1972年至今的时间段, 可以完整了解整个PIG前缘附近区域的变化。由于初期影像数量较少及云的影响, 部分年份数据由其他影像补充。本文利用Landsat系列卫星和海洋一号C卫星(HY-1C)光学影像、ERS-1和RADARSAT卫星SAR影像及航空影像共379幅, 目视解译并手动提取冰架前缘位置(表1)。

表1 本文使用的影像数据

*参考文献[10]前缘线位置数据。

2 研究方法

冰川前缘位置(或是冰川末端)变化数值量化的方法主要有流线法[27]和开口盒方法[20,25]。流线法是在冰川末端上利用相同间距提取多条流线, 根据流速图中接近冰川末端所测到的流速方向延伸流线, 使流线与冰川末端相交[20,27], 通过历年前缘位置与流线的交点, 计算同一条流线上不同交点间的距离并除以时间差, 就能得到冰川末端在各条流线上的变化率。再对所得到的多组变化率取平均值, 即可得到末端平均变化率。由于沿海地形复杂且海岸线变化较大的区域容易使绘制的流线彼此交错, 因此流线法不适用于上述区域[20],比如PIG的北侧前缘。

开口盒法最早由Moon和Joughin[25]提出, 用于计算格陵兰冰川的末端变化。首先, 在冰川区域选取参考线, 基于该冰川的形貌及主流线方向选取冰川平均宽度。参考线的范围需要能包含所有在研究时间范围内的冰川前缘线[28]。以下游的冰川末端为盒子的末端, 绘制出包含三边的盒状多边形, 如图1中的红色多边形。其次, 通过计算开口盒与冰川末端包围的面积除以冰川平均宽度, 得到冰川前缘线相对于参考线的距离变化值。由于此方法可以消除不规则边缘所造成的误差, 因此比流线法能更好地解释并量化冰川末端位置的变化。但是, 由于开口盒所包围的冰川范围会涵盖发生局部小规模崩解事件的区域, 因此会影响整体计算的精度[20]。为了解决此问题, 本文避开前缘变化复杂的边缘区域, 选择较为平整的区块绘制盒状多边形, 其宽度为20 306 m。

开口盒法计算过程中的面积误差主要来自于冰川前缘线的提取, 因此, 本文假设前缘线提取时存在一个像元的误差。Landsat系列卫星影像的分辨率除了MSS传感器为78 m, TRIS传感器为100 m, TM、ETM+和OLI传感器的可见光波段单波段的分辨率皆为30 m。因此, 1973—1982年前缘线位置的误差约为±78 m, 1986—2020年前缘线位置的大部分误差约为±30 m, 但部分使用红外影像提取前缘线位置的误差约为±100 m。

3 结果分析

3.1 开口盒法计算结果

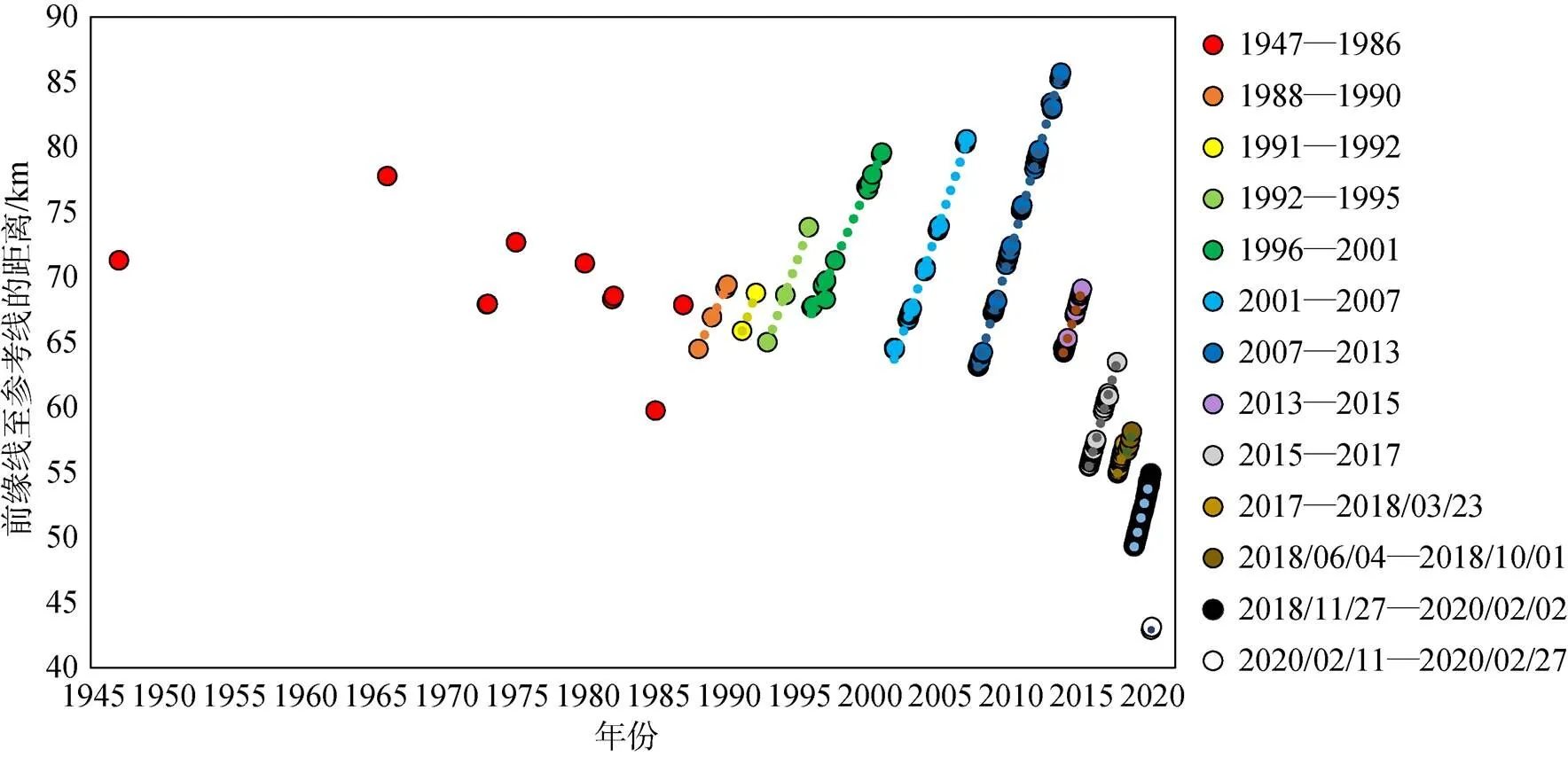

利用开口盒法所得到的1947—2020年PIG的前缘线与参考线间的平均距离变化如图2所示, 可发现PIG在2013年崩解事件发生之前, 其前缘线与参考线间的平均距离达到72年以来的最大值, 约为85.72 km。在2020年崩解事件后, 达到最小值, 约为42.93 km。在1988—2015年间, 冰架崩解后前缘线与参考线间的平均距离约为65 km。自2015年崩解事件发生后, 近5年来前缘线与参考线间的平均距离逐渐缩短。

开口盒法的计算结果为整个实验区的平均变化, 局部区域的小规模崩解事件会导致前缘线与参考线之间的平均距离偏小, 在统计图中为偏离趋势线的点。虽然在选取参考线时, 已避开常发生小崩解的区域, 但根据偏离趋势线的点所对应的日期, 并比对卫星影像, 仍然可以发现在1997年1月24日、2013年2月4日、2017年1月31日附近和2018年3月23日至10月1日之间在该实验区内皆发生了局部小崩解事件。其崩解面积分别为27.91 km2、12.90 km2、7.40 km2和59.50 km2, 崩解区域如图3中的红色多边形所示。本文中的代表崩解区域的红色多边形在崩解前和崩解后分别用实线和虚线表示。

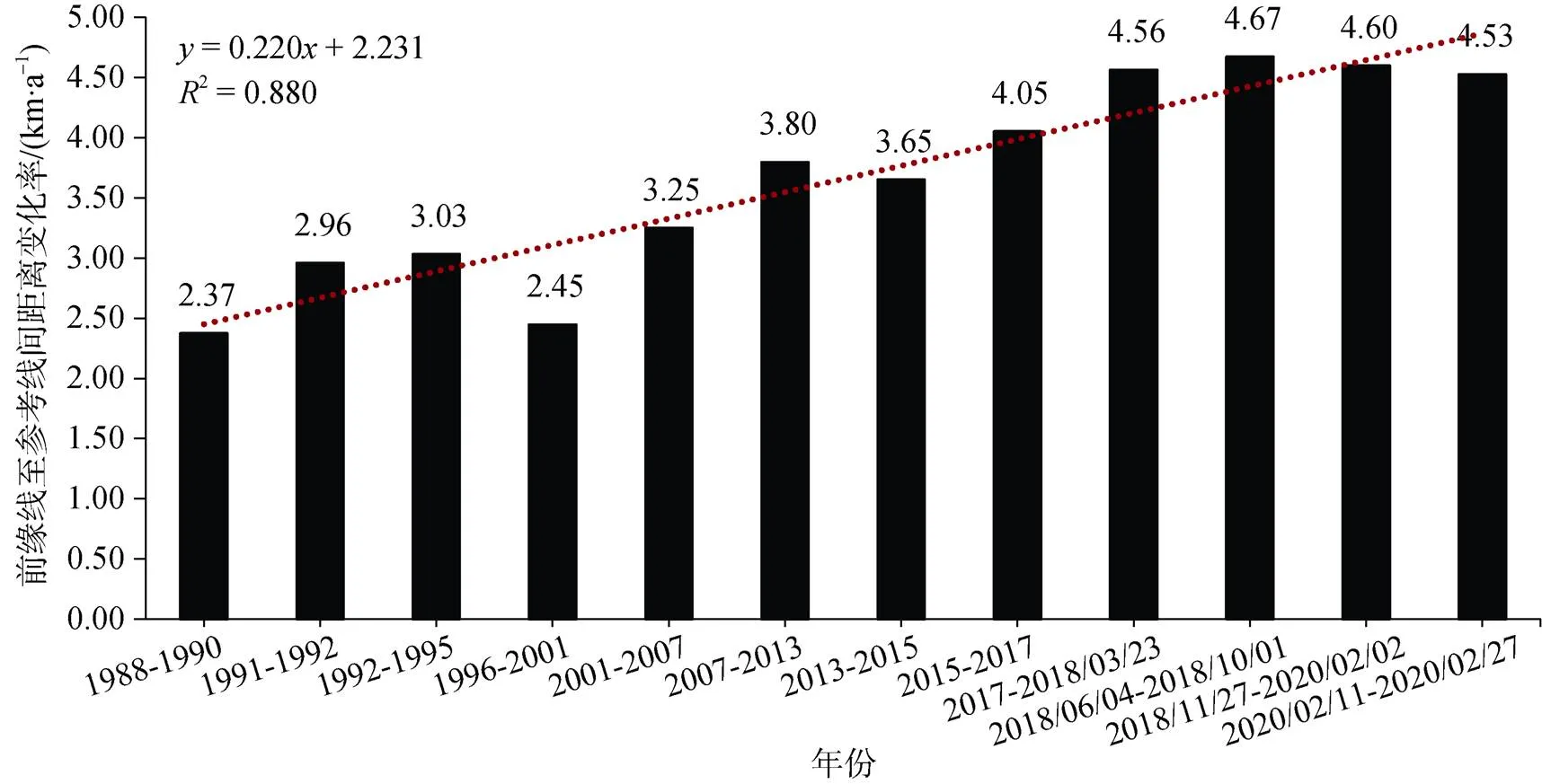

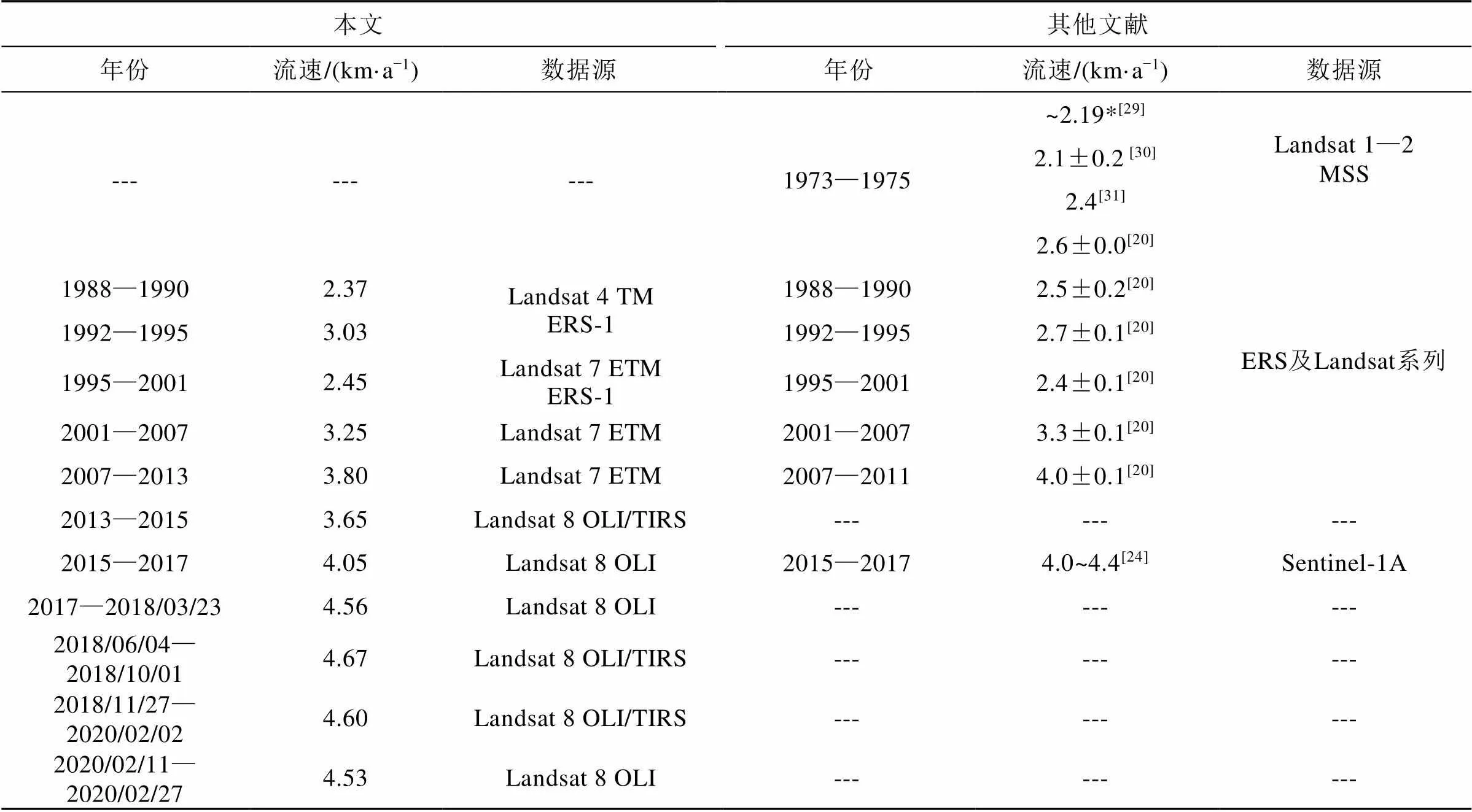

通过计算趋势线斜率可以得到前缘线与参考线间的距离变化速率。由于1988年以前的数据缺失, 因此仅提取1988年后的趋势线斜率(图4)。1988—2020年间的趋势线斜率值呈现上升趋势, 在2018年6—10月间达到最大值4.67 km·a−1(图4), 整体结果值与其他文献[20,24,29-31]利用不同数据源所得到的流速结果相近(表2)。

3.2 冰川崩解及前缘线变化分析

通过卫星及航空影像, 可知PIG中部冰架自1947年至2020年2月至少发生过17次规律性大规模崩解事件, 如表3所示。PIG的崩解周期在1995—2013年间约为6年, 2013—2020年的崩解周期约为1~2年, 在1947—1995年间由于数据缺失, 因此崩解周期不明确。以下各节将基于上述各时间段的前缘变化与崩解事件, 结合国内外相关研究, 探讨前缘变化特征在这3个时间段的可能驱动因子。

图2 1947—2020年PIG前缘线与参考线间的距离变化

Fig.2. The average distance between ice front and the reference line of PIG during 1947—2020

图3 由卫星影像识别出的小崩解事件. (a)、(b)、(c)和(d)为崩解前影像, (e)、(f)、(g)和(h)为崩解后影像

Fig.3. The small calving events detected in the study region. (a), (b), (c) and (d) are the images before the calving events. (e), (f), (g) and (h) are the images after the calving events

图4 1988—2020年PIG前缘线与参考线间的距离变化率

Fig.4. The changing rate of the average distance between the ice front and the reference line of PIG during 1988—2020

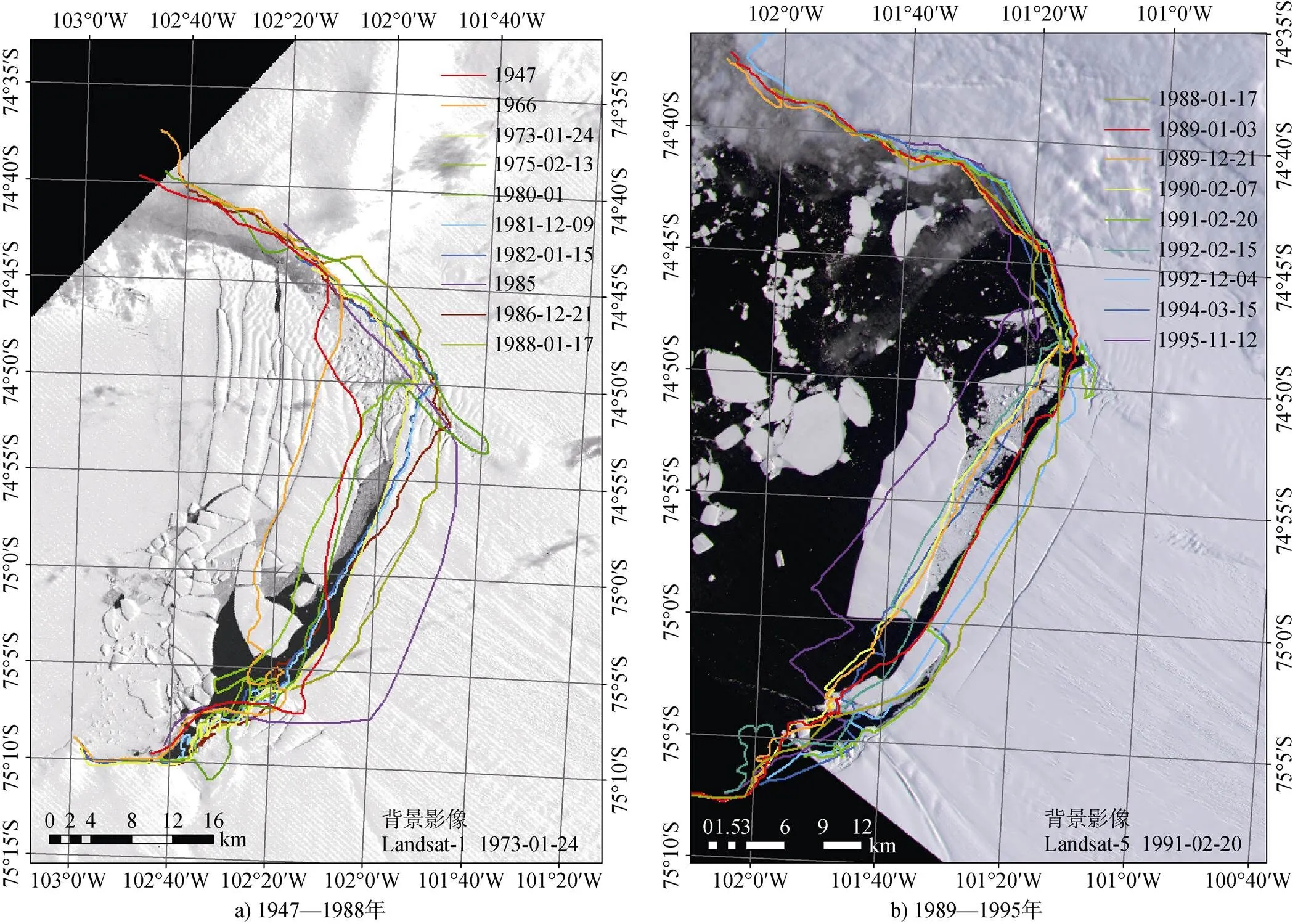

3.2.1 1947—1995年

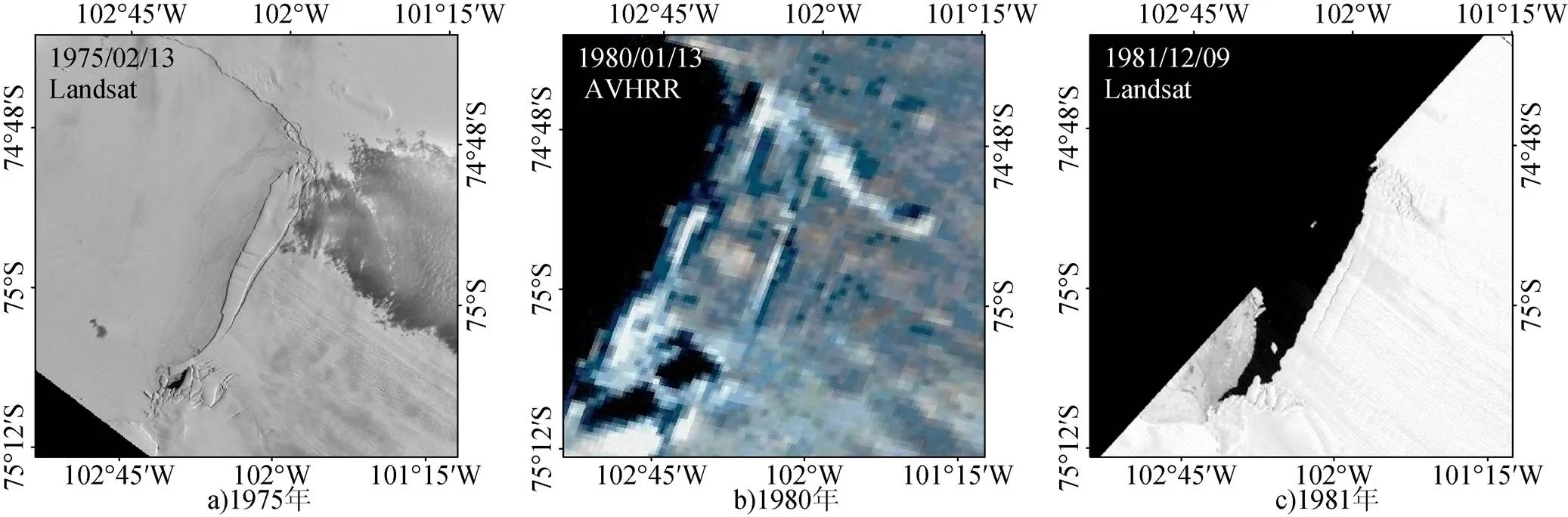

PIG的前缘位置在1947—1988年间大致在17 km的范围内变化(图5a)。PIG的前缘位置在1966—1973年间退缩约10 km, 并从AVHRR影像[10]以及Landsat影像中的PIG的前缘特征及裂缝位置(图6), 推断PIG在1975—1981年间至少发生过两次崩解事件。PIG在20世纪40年代的变薄与退缩可能与1939—1942年间发生的厄尔尼诺现象有关[32]。Smith等[33]通过沉积物岩芯以及地球化学分析, 认为1939—1942年间发生的厄尔尼诺现象使得南大洋海温上升, 来自南大洋的暖水入侵冰架底部, 引起PIG变薄, 导致冰架底部大约在1945年左右开始与海脊发生间歇接触, 降低冰架稳定性而崩解。

表2 与其他前缘变化率研究的比较

*参考文献[29]的流速计算结果为6 m·d–1, 换算为年流速约为2.19 km·a–1。

表3 1947—2020年PIG崩解事件

*表示崩解可能发生于影像获取的年份或更早;**1975—1981年至少发生过两次崩解事件。

1988—1990年, PIG的前缘位置大约前进5 km, 1990—1991年间及1992年发生崩解事件, 1992年的前缘崩解位置与1991年的前缘崩解位置相近; 1992—1995年冰川前缘前进大约10 km, 1995年12月发生崩解, 使得前缘位置后退约4 km(图5b)。1992—1995年间的崩解事件可能与CDW暖化有关[34]。Hellmer等[34]借由分析溶氧量及氧同位素比例取得冰架融水信息, 建立温盐模型, 验证CDW的温度变化会影响底部消融的速率。

因此, 1947—1995年间的前缘变化以及崩解事件的可能驱动因子主要为冰架底部暖水入侵使冰架底部融化加剧, 降低冰架稳定性所致。其中, 厄尔尼诺现象以及CDW暖化为间接驱动因子。

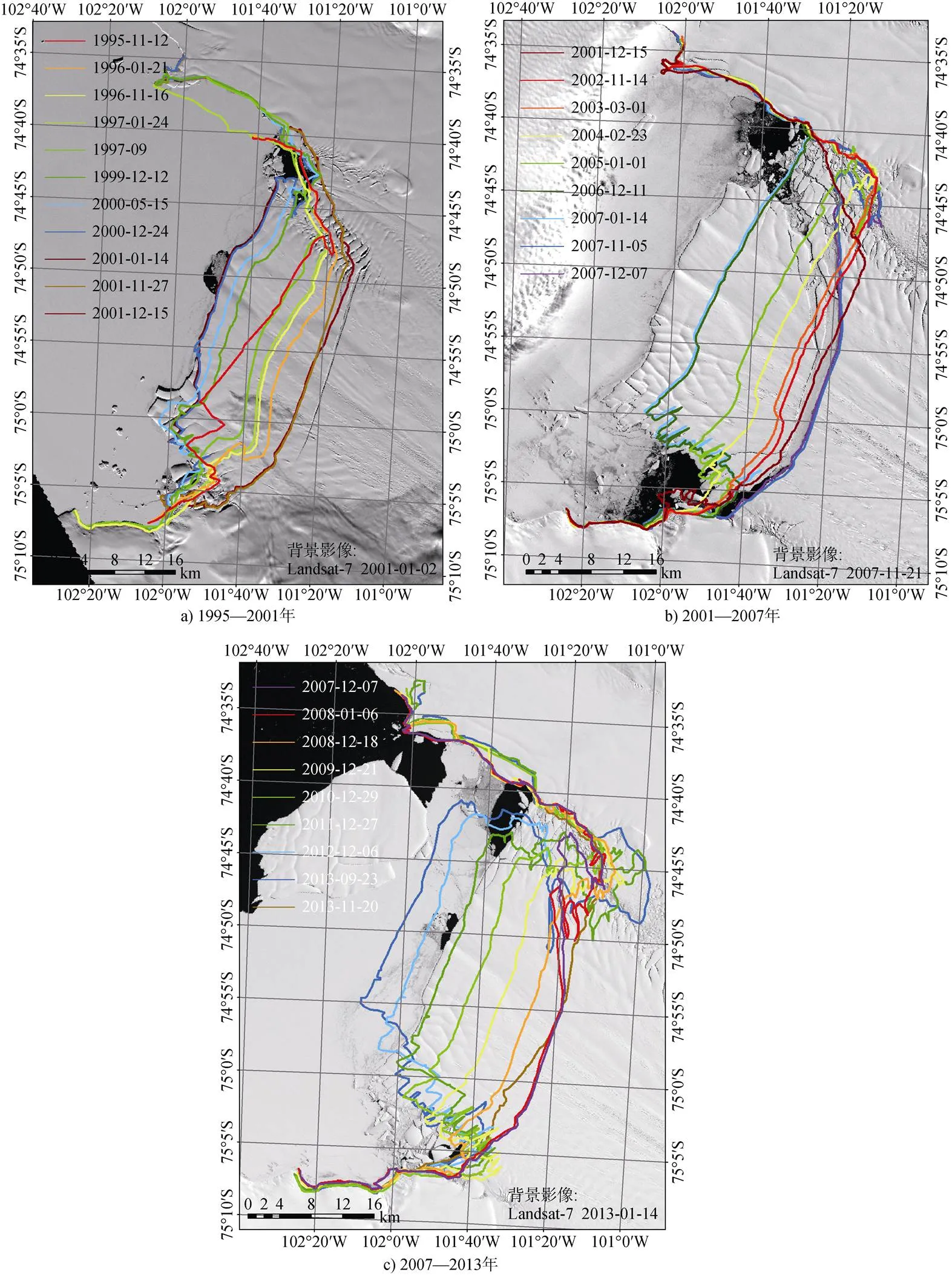

3.2.2 1995—2013年

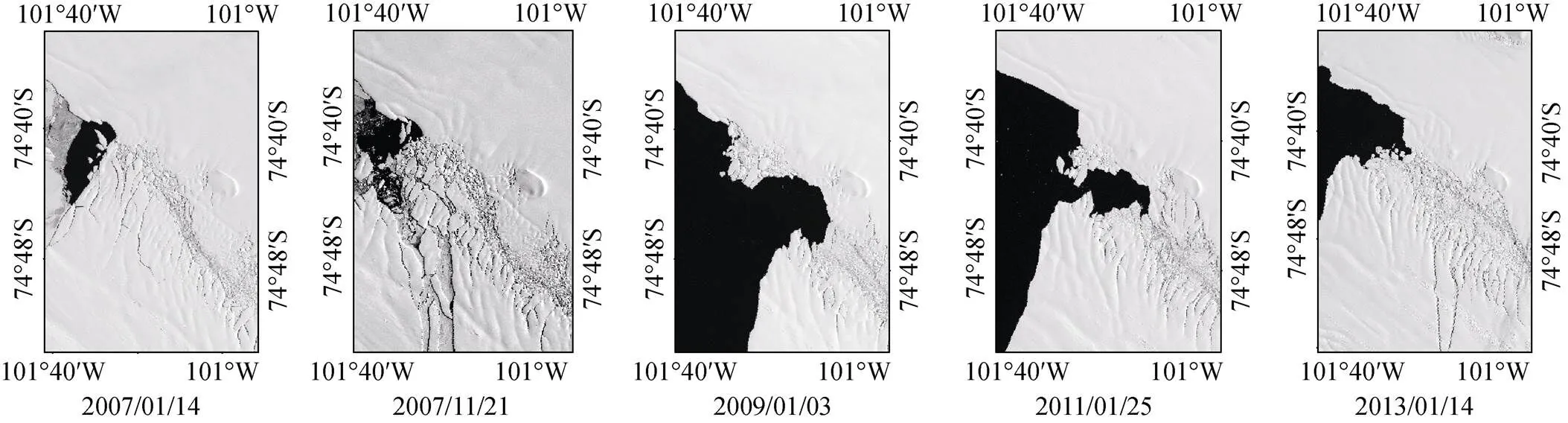

1995—2013年, PIG共发生3次大崩解事件, 分别可由2001年11月27日、2007年11月5日及2013年11月20日的Landsat-7影像识别(图7)。

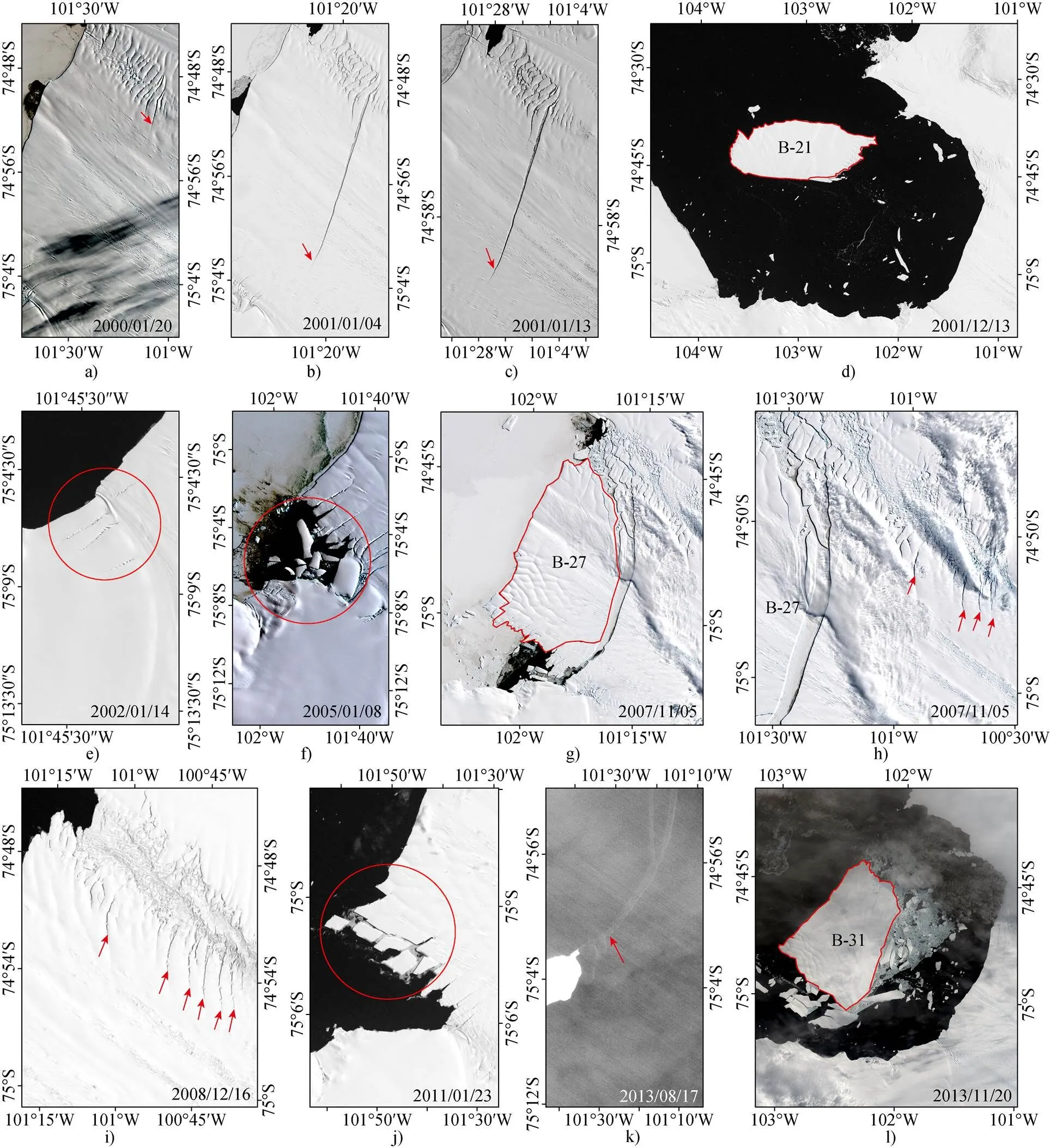

在2000年1月20日的Landsat-7影像中, 一条裂缝位于距离崩解前缘约15 km处, 自北侧剪切边缘向冰架中心发育(图8a—c中红色箭头)。在2001年12月13日的影像中, 可见到已经沿着裂缝崩解出长42 km、宽17 km, 总面积为714 km2的B-21冰山(图8d)。

图5 1947—1995年PIG前缘位置变化图

Fig.5. The changes of ice front positions of PIG during 1947—1995

图6 1975、1980和1981年PIG前缘卫星影像

Fig.6. The images of ice front of PIG in 1975, 1980 and 1981

2002年1月14日, 南侧前缘有新裂缝出现(图8e中红圈), 并在2005年1月8日发生小规模局部崩解事件(图8f中红圈)。2007年11月的崩解事件由2005年1月8日所见到的北侧裂缝向南侧发育, 崩解出大小约为650 km2的B-27冰山(图8g)。

图7 1995—2013年间PIG前缘变化图

Fig.7. The changes of ice front positions of PIG during 1995—2013

图8 2000—2013年PIG地区Landsat-8影像

Fig.8. The Landsat-8 images of PIG during 2000—2013

2007年11月冰架崩解后, 自北侧剪切边缘开始发育4条裂缝(图8h中红色箭头), 至2008年12月16日可见到6条裂缝(图8i中红色箭头)。2011年1月23日南侧前缘发生小崩解事件(图8j中红圈)。2013年8月17日由冰架边缘发育至中心的两条裂缝已相连(图8k中红色箭头, 该影像为红外影像)。2013年11月20日, B-31冰山已漂离冰架, 面积约为700 km2(图8l)。

这3次崩解事件的发展始末相似, 皆由北侧剪切边缘裂缝向冰架中心发展, 并与自南侧剪切边缘发育的裂缝相接, 崩解出面积约为600—700 km2的冰山。南侧边缘则在大规模崩解事件周期内发生小规模局部崩解事件。3次崩解事件驱动因子可能与CDW的暖化、自剪切边缘向冰架中心发育的裂缝以及冰水混合物(ice mélange)的消退有关。Jacobs等[17]的研究发现CDW在1994—2009年间升温50%, 使冰架底部融化量增加, 导致冰架变薄。Arndt等[12]基于船载深水多波束系统收集的数据, 生成25 m分辨率的派恩岛湾海底地形(图9), 结合卫星影像中的冰褶皱分布变化, 认为在2006年前北侧剪切边缘与海脊曾经互相接触; 自2006年以后, 由于冰架变薄使得北侧前缘的冰架底部与海脊开始发生间歇接触, 产生背应力, 使裂缝自边缘向冰架中心发育。

图9 派恩岛湾海底地形及1947—2020年崩解前缘位置

Fig.9. The bathymetry of Pine Island Bay and past calving front during 1947—2020

自2007年崩解事件后, 北侧剪切边缘内分布许多密集的冰水混合物(图10, 即图9中的白框区域)。Arndt等[12]也发现密集的冰水混合物与海脊接触也会产生背应力, 因此, 2013年的崩解事件除了与裂缝有关, 也与北侧前缘密集的冰水混合物引起的背应力相关。

图10 2007—2013年PIG北侧前缘区域冰水混合物的Landsat-7影像

Fig.10. The Landsat-7 images of ice mélange in northern front of PIG during 2007—2013

3.2.3 2013—2020年

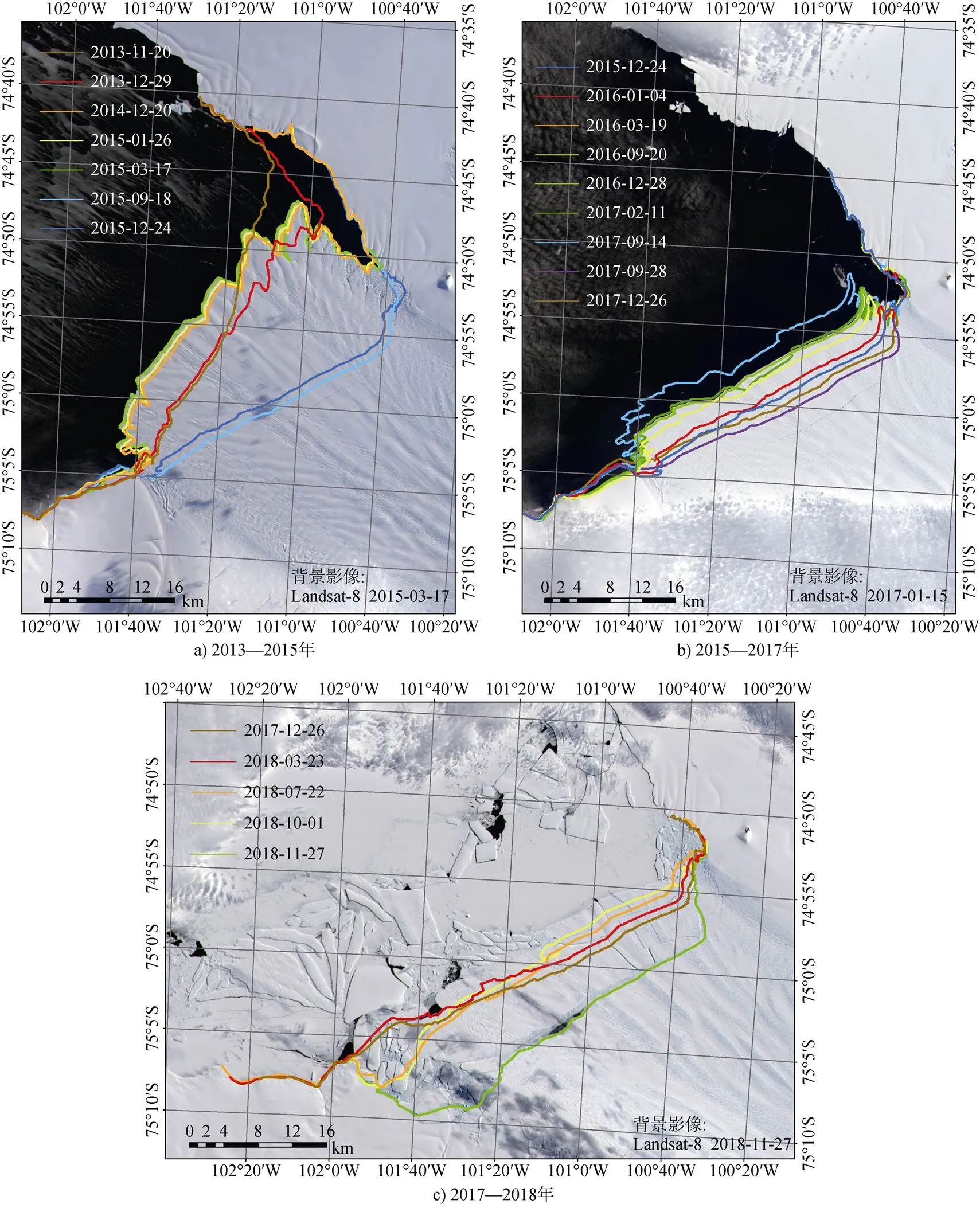

2013年至2020年2月, PIG共发生4次主要崩解事件(图11), 崩解周期约为1~2年。此阶段的裂缝发育皆由冰架中心向冰架边缘发展, 与导致1995—2013年3次崩解事件的裂缝发展方向相反。

2015年2月6日可见到由冰架中心发育的裂缝(图12d中红色箭头), 2015年7月底发生崩解事件[11], 由此裂缝崩解出总面积为583 km2的冰山, 导致冰川前缘走向由北偏东10°~30°变成北偏东55°。北侧前缘在2013年11月20日—2013年12月4日之间发生小规模崩解事件(图12a、b, 红圈)。崩解后的B-41冰山滞留在北侧前缘附近, 并在2015年9月25日—2016年3月19日间顺时针旋转(图12e—h)。同时, 新的裂缝也正在发育中(图12f—h中红色箭头)。

Fig.11. The changes of ice front positions of PIG during 2013—2020

图12 2013年11月20日—2016年3月19日PIG前缘Landsat-8可见光影像

Fig.12. The Landsat-8 images of PIG from 20 November 2013 to 19 March 2016

Jeong等[11]认为导致2015年崩解事件的自冰架中部发育的裂缝是由2013年自触地区域产生的底部裂隙, 随着冰架向下游推进而持续开裂产生(图12d中红色箭头); 2014年2月17日—2015年2月6日冰水混合物的消退(图12c、d中红圈)会减少冰架加速的横向流动阻力, 使冰架加速, 因而推断导致2015年崩解的驱动因子可能与自冰架中部发育的裂缝及冰水混合物的消退有关。

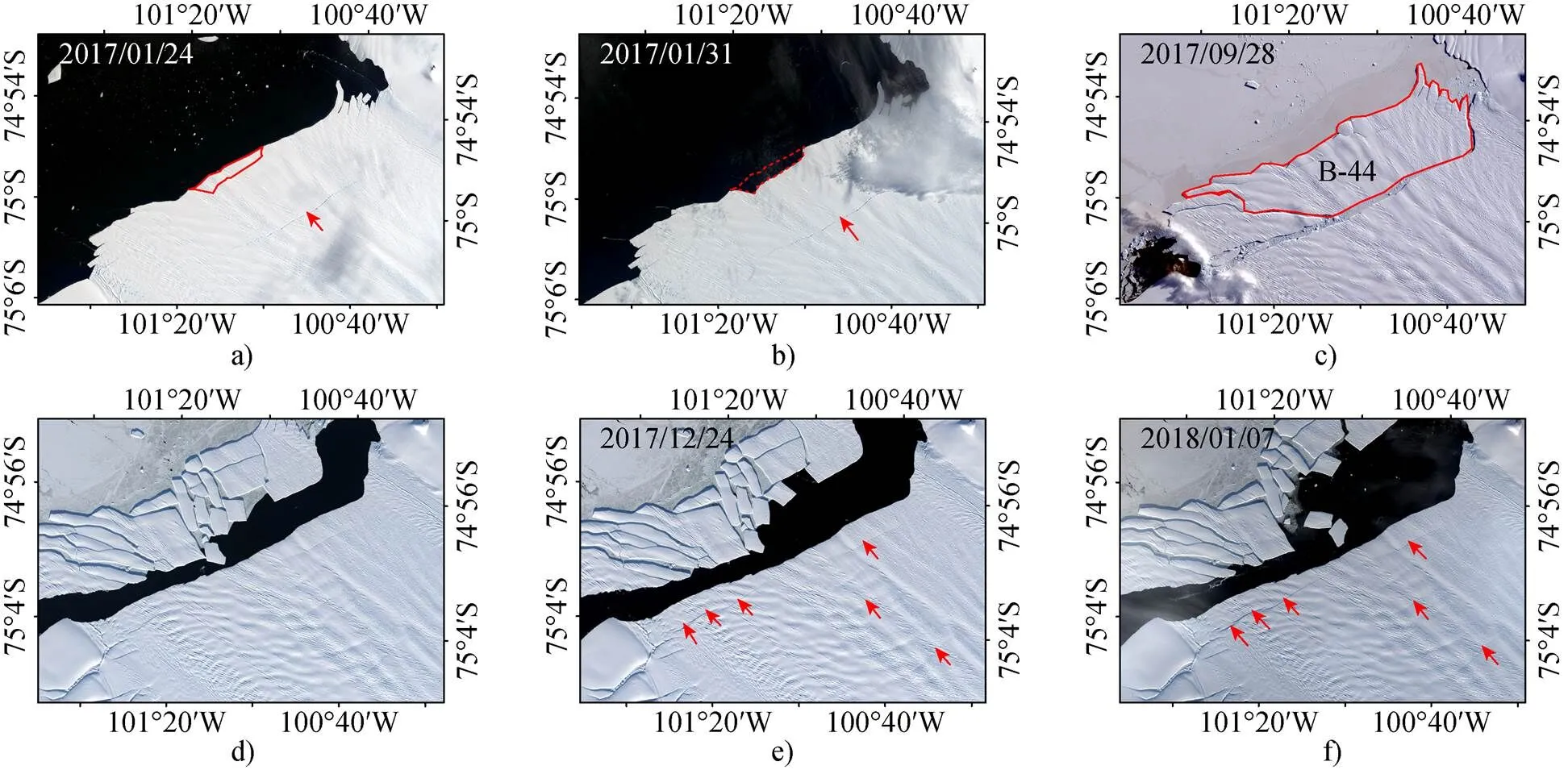

自2015年崩解事件后, 冰架前缘不再覆盖海脊。因此, 2017年及2018年的崩解事件主要与新发育的裂缝有关。2017年1月24—31日之间发生小规模崩解事件(图13a、b中红色多边形), 并可见到一条与前缘平行的裂缝(图13a、b中红色箭头)。2017年9月崩解出面积约为185 km2的B-44冰山(图13c), 随后崩解成20多块小冰山(图13d)。2017年12月15日、2017年12月24日以及2018年1月7日的影像中皆可见到由冰架中心向两侧剪切边缘发育的新裂缝(图13d—f中红色箭头)。

图13 2017年1月24日—2018年1月7日PIG前缘Landsat-8可见光影像

Fig.13. The Landsat-8 visible images of PIG from 24 January 2017 to 7 January 2018

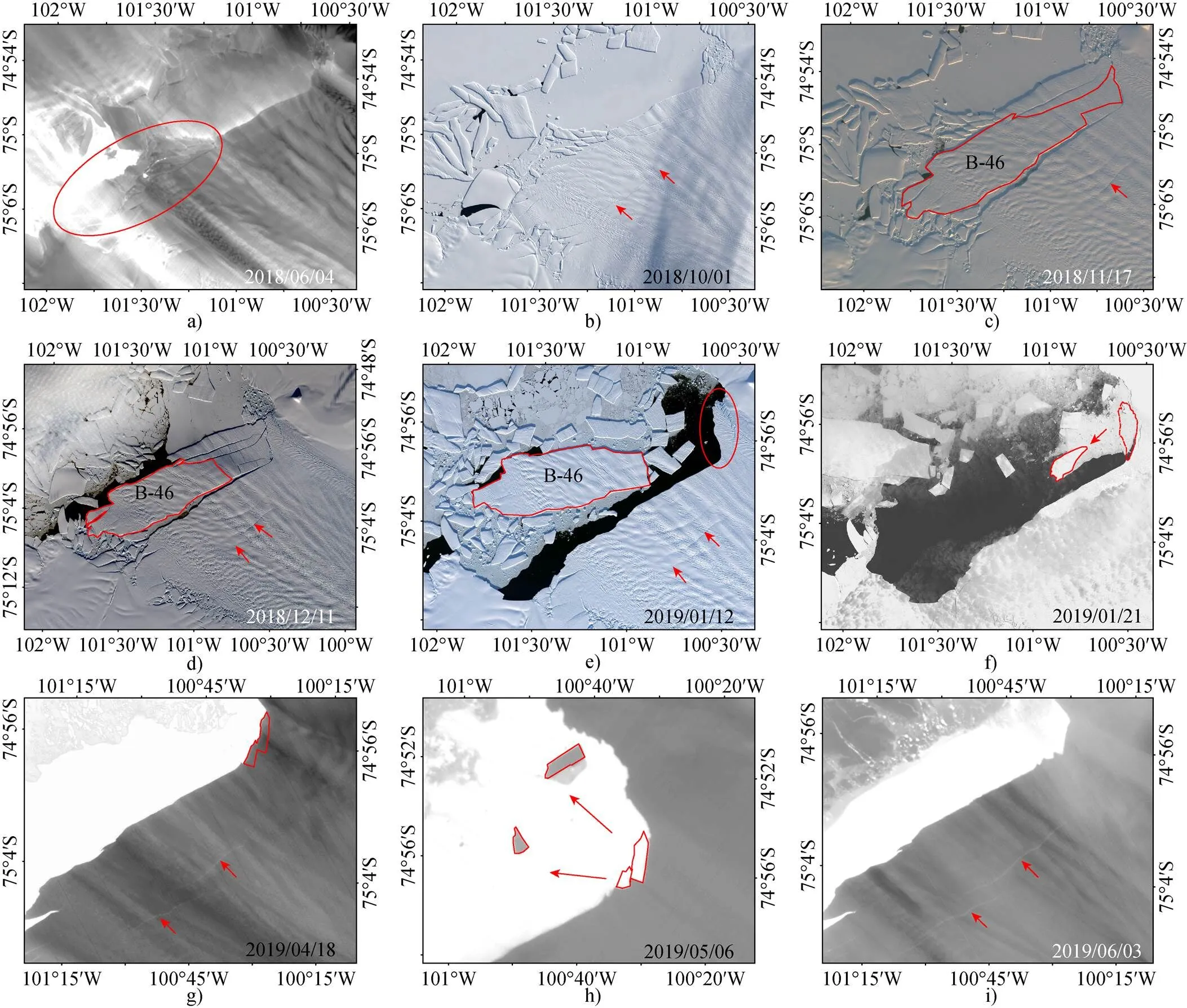

2018年6月4日的红外影像中可以发现南侧前缘开始发生小崩解事件(图14a, 红圈处), 2017年崩解出的冰山仍分布在前缘附近。2018年10月1日可见到自2018年1月7日出现的裂缝(图14b中红色箭头)。2018年11月17日前(图14c), PIG已经崩解出总面积约为444 km2的冰山, 其中最大的冰山B-46面积为226 km2(图14c—d)。

2018年崩解事件后, 在距离前缘7 km处自冰架中心明显可见到两条新裂缝(图14c、d、e、g和i中红色箭头), 与2015和2017年的裂缝发育状况相似, 随冰架向前移动并向冰架两侧发育(图14i)。2019年1月12—21日北侧边缘发生小崩解事件(图14e、f), 崩解面积约为16 km2, 并在2019年4月18—5月6日间再次崩解出两块冰山(图14g、h)。

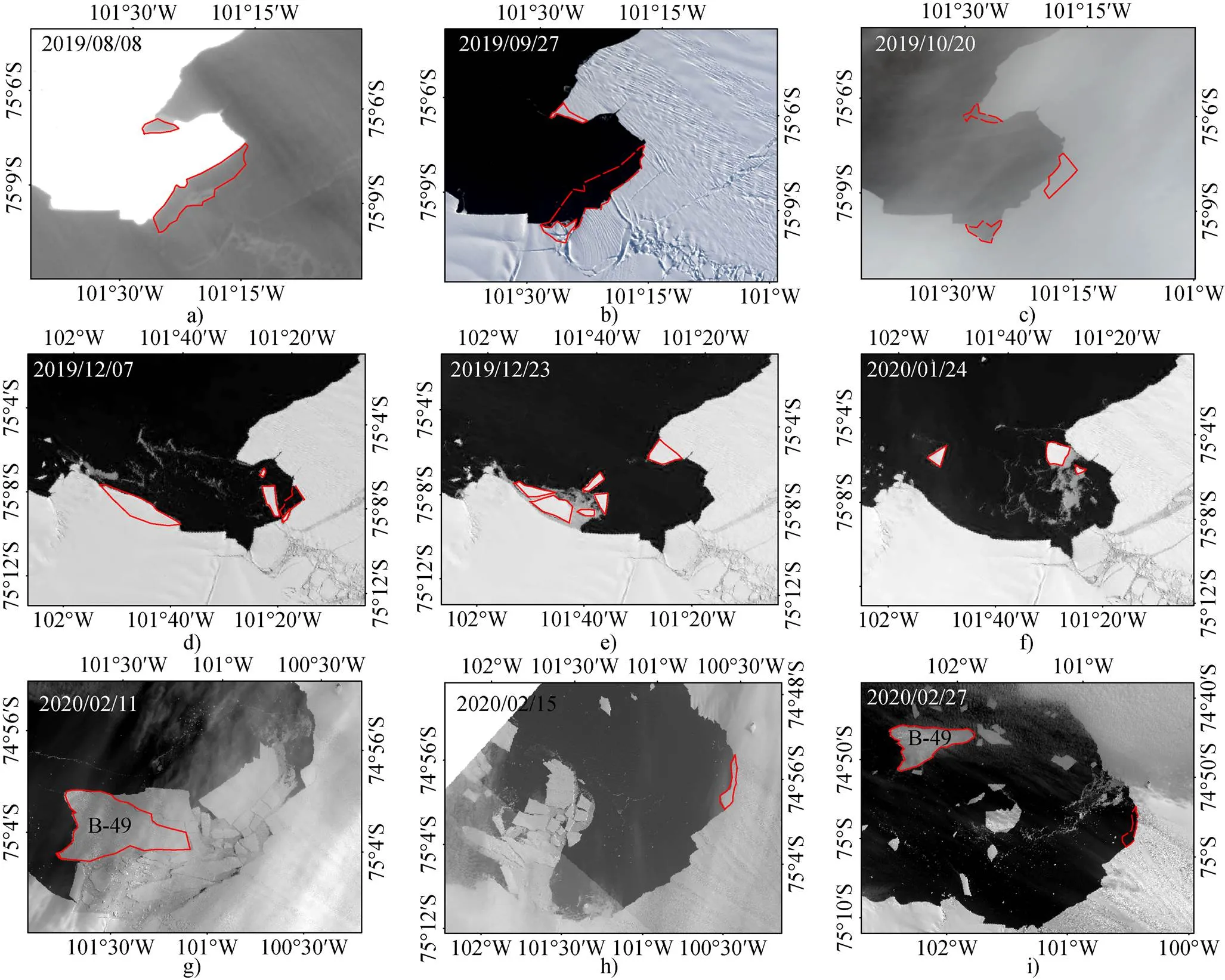

由于2018年崩解后, 中部冰架与西侧支流失去接触, 使得南侧前缘失去支撑力, 自2019年8月8日开始至2020年2月大规模崩解前共发生至少7次局部小规模崩解(图15a—f, 红色多边形)。

2020年2月11日的Landsat-8影像可以见到由此裂缝已崩解出总面积约为354 km2的冰山(图15g), 其中最大的冰山B-49面积为116 km2, 在崩解后20天内继续崩解成许多小冰山(图15g—i),北侧前缘也于2月15—27日之间发生小规模崩解(图15h、i)。前缘线在崩解后向上游退缩约11 km, 位移至自1947年来最接近上游的位置。

图14 2018年6月4日—2019年6月3日PIG前缘Landsat-8影像. a), g)—i)为红外影像, 其余为可见光影像

Fig.14. The Landsat-8 images of PIG from 4 June 2018 to 3 June 2019. Images (a) and (g)—(i) are infrared images, and others are visible images

4 结论

冰架前缘的动态变化, 可以反映冰架的物质平衡状态。本文基于Landsat系列卫星和HY-1C光学影像、ERS-1卫星和RADARSAT卫星SAR影像及航空影像, 利用前缘线识别及开口盒方法, 分析1947—2020年PIG的前缘变化特征。结果表明PIG在近73年来至少发生过17次规律性大规模崩解事件, 其崩解周期在1995—2013年约为6年, 2013—2018年约为1~2年; 由开口盒法计算得到前缘附近的流速在这73年间呈现上升趋势。2013年后冰架崩解周期缩短; 2015年崩解事件后, PIG的北侧前缘不再与冰架底部的海脊接触; 2018年崩解后, 中部冰架与来自西侧支流的厚冰失去接触。结合PIG在1947—2020年间崩解事件的相关研究, 总结出厄尔尼诺现象、冰架底部的CDW暖化、底部融化率增加、底部裂隙的发育、冰水混合物的消退以及冰架与海脊间歇接触产生的背应力等是导致PIG崩解的可能驱动因子。后续将利用多种方法提取PIG流速, 并分析PIG应变率的时空变化, 深入了解近年崩解事件与应变率变化之间的关系及其驱动机制。

图15 2019年8月8日—2020年2月27日PIG前缘Landsat-8影像以及2月15日ASTER影像. a)为红外影像, 其余为可见光影像

Fig.15. The Landsat-8 images of PIG from 8 August 2019 to 27 February 2020 and the ASTER image on 15 February 2020. Image (a) is infrared image, and others are visible images

1 秦大河, 丁永建. 冰冻圈变化及其影响研究——现状、趋势及关键问题[J]. 气候变化研究进展, 2009, 5(4): 187-195.

2 BINDSCHADLER R, CHOI H, WICHLACZ A, et al. Getting around Antarctica: New high-resolution mappings of the grounded and freely-floating boundaries of the Antarctic ice sheet created for the International Polar Year[J]. The Cryosphere, 2011, 5(3): 569-588.

3 DEPOORTER M A, BAMBER J L, GRIGGS J A, et al. Calving fluxes and basal melt rates of Antarctic ice shelves[J]. Nature, 2013, 502(7469): 89-92.

4 李斐, 王振领, 张宇, 等. 基于Sentinel-1 SAR的埃默里冰架前端位置自动检测研究[J]. 武汉大学学报信息科学版, 2018, 43(12): 2012-2022.

5 刘芮希, 周春霞, 梁琦. 基于多源遥感数据的中山站附近地区冰架和冰川变化监测[J]. 极地研究, 2017, 29(4): 446-453.

6 张辛, 周春霞, 鄂栋臣, 等. 基于多源遥感数据的南极冰架与海岸线变化监测[J]. 地球物理学报, 2013, 56(10): 3302-3312.

7 SWITHINBANK C, WILLIAMS R S, Jr, FERRIGNO J G, et al. Coastal-change and glaciological map of the eights coast area, Antarctica, 1972—2001[R]. [S.l.]: US Geological Survey, 2004.

8 国家海洋局极地考察办公室,中国地名委员会办公室.南极洲词典[M].海洋出版社, 1998: 672.

9 DIRSCHERL M, DIETZ A J, DECH S, et al. Remote sensing of ice motion in Antarctica – A review[J]. Remote Sensing of Environment, 2020, 237: 111595.

10 RIGNOT E. Ice-shelf changes in pine island bay, Antarctica, 1947—2000[J]. Journal of Glaciology, 2002, 48(161): 247-256.

11 JEONG S, HOWAT I M, BASSIS J N. Accelerated ice shelf rifting and retreat at Pine Island Glacier, West Antarctica[J]. Geophysical Research Letters, 2016, 43(22): 11720-11725.

12 ARNDT J E, LARTER R D, FRIEDL P, et al. Bathymetric controls on calving processes at Pine Island Glacier [J]. The Cryosphere Discussions, 2018, 12(6): 1-19.

13 KELLOGG T B, KELLOGG D E. Recent glacial history and rapid ice stream retreat in the Amundsen Sea[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 1987, 92(B9): 8859.

14 BINDSCHADLER R A. History of lower Pine Island Glacier, West Antarctica, from landsat imagery[J]. Journal of Glaciology, 2002, 48(163): 536-544.

15 JOUGHIN I, RIGNOT E, ROSANOVA C E, et al. Timing of recent accelerations of Pine Island Glacier, Antarctica[J]. Geophysical Research Letters, 2003, 30(13): 1706.

16 MOUGINOT J, RIGNOT E, SCHEUCHL B. Sustained increase in ice discharge from the Amundsen Sea Embayment, West Antarctica, from 1973 to 2013[J]. Geophysical Research Letters, 2014, 41(5): 1576-1584.

17 JACOBS S S, JENKINS A, GIULIVI C F, et al. Stronger ocean circulation and increased melting under Pine Island Glacier ice shelf[J]. Nature Geoscience, 2011, 4(8): 519-523.

18 VAUGHAN D G, SMITH A M, CORR H F J, et al. A review of Pine Island Glacier, West Antarctica: Hypotheses of instability vs. observations of change[M]//ALLEY R B, BINDSCHADLER R A. The West Antarctic Ice Sheet: Behavior and Environment, Washington D C:American Geophysical Union, 2001: 237-256.

19 RIGNOT E. Changes in West Antarctic ice stream dynamics observed with ALOS PALSAR data[J]. Geophysical Research Letters, 2008, 35(12): L12505.

20 MACGREGOR J A, CATANIA G A, MARKOWSKI M S, et al. Widespread rifting and retreat of ice-shelf margins in the eastern Amundsen Sea Embayment between 1972 and 2011[J]. Journal of Glaciology, 2012, 58(209): 458-466.

21 HAN H, IM J, KIM H C. Variations in ice velocities of Pine Island Glacier Ice Shelf evaluated using multispectral image matching of Landsat time series data[J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 186: 358-371.

22 RIGNOT E, VAUGHAN D G, SCHMELTZ M, et al. Acceleration of Pine Island and Thwaites Glaciers, West Antarctica[J]. Annals of Glaciology, 2002, 34: 189-194.

23 CHRISTIANSON K, BUSHUK M, DUTRIEUX P, et al. Sensitivity of Pine Island Glacier to observed ocean forcing[J]. Geophysical Research Letters, 2016, 43(20): 10817-10825.

24 赵家锐, 柯长青. 基于Sentinel-1SAR数据的南极松岛冰川流速监测[J]. 冰川冻土, 2019, 41(1): 12-18.

25 MOON T, JOUGHIN I. Changes in ice front position on Greenland's outlet glaciers from 1992 to 2007[J]. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2008, 113(F2): F02022.

26 RIGNOT E, MOUGINOT J, SCHEUCHL B. MEaSUREs InSAR-Based Antarctica Ice Velocity Map, Version 2. [EB/OL]. [2020-02-11]. https: //nsidc.org/data/NSIDC-0484/.

27 LUCKMAN A, BENN D I, COTTIER F, et al. Calving rates at tidewater glaciers vary strongly with ocean temperature[J]. Nature Communications, 2015, 6: 8566.

28 MILES B, Synchronous terminus change of East Antarctic outlet glaciers linked to climatic forcing[D]. Durham: Durham University, 2013.

29 WILLIAMS R, FERRIGNO J, KENT T, et al. Landsat images and mosaics of Antarctica for mapping and glaciological studies[J]. Annals of Glaciology,1982, 3, 321-326. DOI: 10.1017/s0260305500003001.

30 CRABTREE R D, DOAKE C S M. Pine Island Glacier and its drainage basin: Results from radio echo-sounding[J]. Annals of Glaciology, 1982, 3: 65-70.

31 LINDSTROM D, TYLER D. Preliminary results of Pine Island and Thwaites Glacier study[J]. Antarctic Journal, 1984, 19(5): 53-55.

32 SCHNEIDER D P, STEIG E J. Ice cores record significant 1940s Antarctic warmth related to tropical climate variability[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, 105(34): 12154-12158.

33 SMITH J A, ANDERSEN T J, SHORTT M, et al. Sub-ice-shelf sediments record history of twentieth-century retreat of Pine Island Glacier [J]. Nature, 2016, 541(7635): 77.

34 HELLMER H H, JACOBS S S, JENKINS A. Oceanic erosion of a floating Antarctic glacier in the Amundsen sea[M]// STANLEY J S, RAY W F. Ocean, Ice, and Atmosphere: Interactions at the Antarctic Continental Margin. Washington D C: American Geophysical Union, 1998: 83-99.

MONITORING ICE FRONT CHANGES OF THE PINE ISLAND GLACIER, WEST ANTARCTICA, DURING 1947–2020

Chien Yide1,2, Zhou Chunxia1,2, Chen Yiming1,2, Zeng Tao3, Liu Jianqiang3

(1Chinese Antarctic Center of Surveying and Mapping, Wuhan University, Wuhan 430079, China;2Key Laboratory of Polar Surveying and Mapping, Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China, Wuhan 430079, China;3National Satellite Ocean Application Service, Beijing 100081, China)

The Pine Island Glacier (PIG), West Antarctica, has been an area of frequent calving and frontal changes in recent years. We present a comprehensive history of ice front changes of the PIG during 1947–2020 derived from optical satellites (Landsat and HY-1C), Synthetic Aperture Radar (SAR) (ERS-1 and RADARSAT), and aerial images. The open-ended box method was also adopted in this study. There were at least 17 large calving events at the PIG in the past 73 years. The calving cycle was approximately 6 years during 1995–2013 and about 1~2 years from 2013 to the present. The velocity near the calving front calculated by the open-box method increased over the past 73 years. Based on our results combined with studies of calving events between 1947 and 2020, we concluded that El Niño, Circumpolar Deep Water, basal melt rates, basal crevasses, ice mélange, and back stress caused by intermittent contact between the ice shelf and the ridge were possible factors resulting in ice shelf calving events.

Pine Island Glacier, ice-front variation, calving, open-ended box method

2020年3月收到来稿, 2020年5月收到修改稿

国家自然科学基金(41776200, 41531069, 41941010)资助

钱懿德, 女, 1996年生。硕士研究生, 主要从事冰盖/冰架遥感监测研究。E-mail: qianyide@whu.edu.cn

周春霞, E-mail: zhoucx@whu.edu.cn

10. 13679/j.jdyj.20200010